重庆医科大学内部使用教材 生物化学与分子生物学实验 重庆医科大学 2008年1月重庆

重庆医科大学内部使用教材 生物化学与分子生物学实验 重庆医科大学 2008 年 1 月 重庆

目 录 第一章生物化学部分 实验一、双缩脲法测定血清蛋白质含量 实验二、纸层析法观察转氨基作用 .2 实验三、血清醋酸纤维薄膜电泳4 实验四、血清丙氨酸氨基转移酶活性测定 .7 实验五、胰酶对蛋白质的消化和影响酶作用的因素 0.10 实验六、酶的竞争性抑制作用13 实验七、血糖浓度的测定 .16 实验八、血清Y球蛋白的分离纯化与鉴定 .18 第二章分子生物学部分25 实验一、质粒DNA的提取制备与检测 .25 实验二、PCR技术 . 28 实验三、DNA的限制性酶切与电泳 31 实验四、DNA连接实验 38 实验五、重组DNA转化与篮白斑筛选 41 实验六、SDS-PAGE测定蛋白质的相对分子量 44

目 录 第一章 生物化学部分.1 实验一、双缩脲法测定血清蛋白质含量. 1 实验二、纸层析法观察转氨基作用. 2 实验三、血清醋酸纤维薄膜电泳. 4 实验四、血清丙氨酸氨基转移酶活性测定. 7 实验五、胰酶对蛋白质的消化和影响酶作用的因素. 10 实验六、酶的竞争性抑制作用. 13 实验七、血糖浓度的测定. 16 实验八、血清γ球蛋白的分离纯化与鉴定. 18 第二章 分子生物学部分.25 实验一、质粒 DNA 的提取制备与检测. 25 实验二、PCR 技术. 28 实验三、DNA 的限制性酶切与电泳. 31 实验四、DNA 连接实验. 38 实验五、重组 DNA 转化与篮白斑筛选. 41 实验六、SDS-PAGE 测定蛋白质的相对分子量. 44

第一章生物化学部分 实验一、双缩脲法测定血清蛋白质含量 【实验目的】 1,掌握双缩脲法测定蛋白质的原理。 2.学习掌握分光光度计的使用。 【实验原理】 分子中含有两个或两个以上肽键(-CONH-)的化合物,在碱性溶液中能与硫酸铜中Cu+反应生 成紫红色化合物,此反应称为双缩脲反应。蛋白质分子中含有许多肽键,具有双缩脲反应,且在 一定范围内紫红色颜色的深浅与蛋白质含量成正比,因此可以用光吸收法测定样品中蛋白质的含 量。 双缩脲法是测定蛋白质浓度的常用方法之一,该方法的优点是操作简便、迅速、受蛋白质性 质的影响较小。在体液中小分子多肽含量极少,除蛋白质外几乎不存在能与双缩脲试剂显色的物 质。各种血浆蛋白质,包括正常和病理的,呈色程度基本相同,因此双缩脲法是测定血浆蛋白较 简便的方法。但本方法灵敏度较差,需要样本含蛋白质1~20mg水平才能检测到:而且特异性不 高,除含-CONH-的化合物有此反应外,凡是含-CONH2、-CHNH2、-CS-NH等基团的化合物也有 此反应。 【实验材料与仪器】 1.仪器和材料 (1)721型分光光度计。 (2)玻璃仪器:试管13支:1毫升刻度吸管3支,10毫升刻度吸管1支(或移液器一个)。 (3)坐标纸。 2.试剂 (1)6 mol NaOH:称取240g氢氧化钠溶于1000ml水中。 (2)双缩脲试剂:称取CuS04·5H02.5g,酒石酸钾10.0g和碘化钾5.0g,分别溶解后混 匀,加5 mol NaOH100ml,最后加水至1000ml,贮于棕色瓶中,避光保存(有暗红色沉淀不能 使用)。 (3)9 g/L NaCl溶液。 (4)蛋白质标准液(10mgml):称取干燥牛血清蛋白100.0mg,以少量9 g/L NaC1溶液溶解 后倒入I0ml容量瓶中,淋洗称量瓶数次,一并倒入容量瓶中,最后用9 g/L NaCl溶液加至刻度。 或用凯氏定氮法测定血清蛋白质含量,然后稀释成10mgml作为蛋白质标准液。 (5)待测血清样本:将人血清、或动物血清用9 g/L NaCl溶液稀释10倍,即可用于测定。 【实验步骤】 1.取试管13支,编号(除空白管只做1管外,其它各号测定管均重复做两管),按下表操作 并记录: 表1-1双缩脲法测定血清蛋白质含量 管号 标准管 测定管 空白管 试剂(ml) 1x2 2×2 3×2 4×2 5×2 ×2 蛋白质标准液 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 (1ml=10mg) 待测血清样本 1.0 9g/L NaCl溶液 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 双缩脲试剂 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 光吸收值

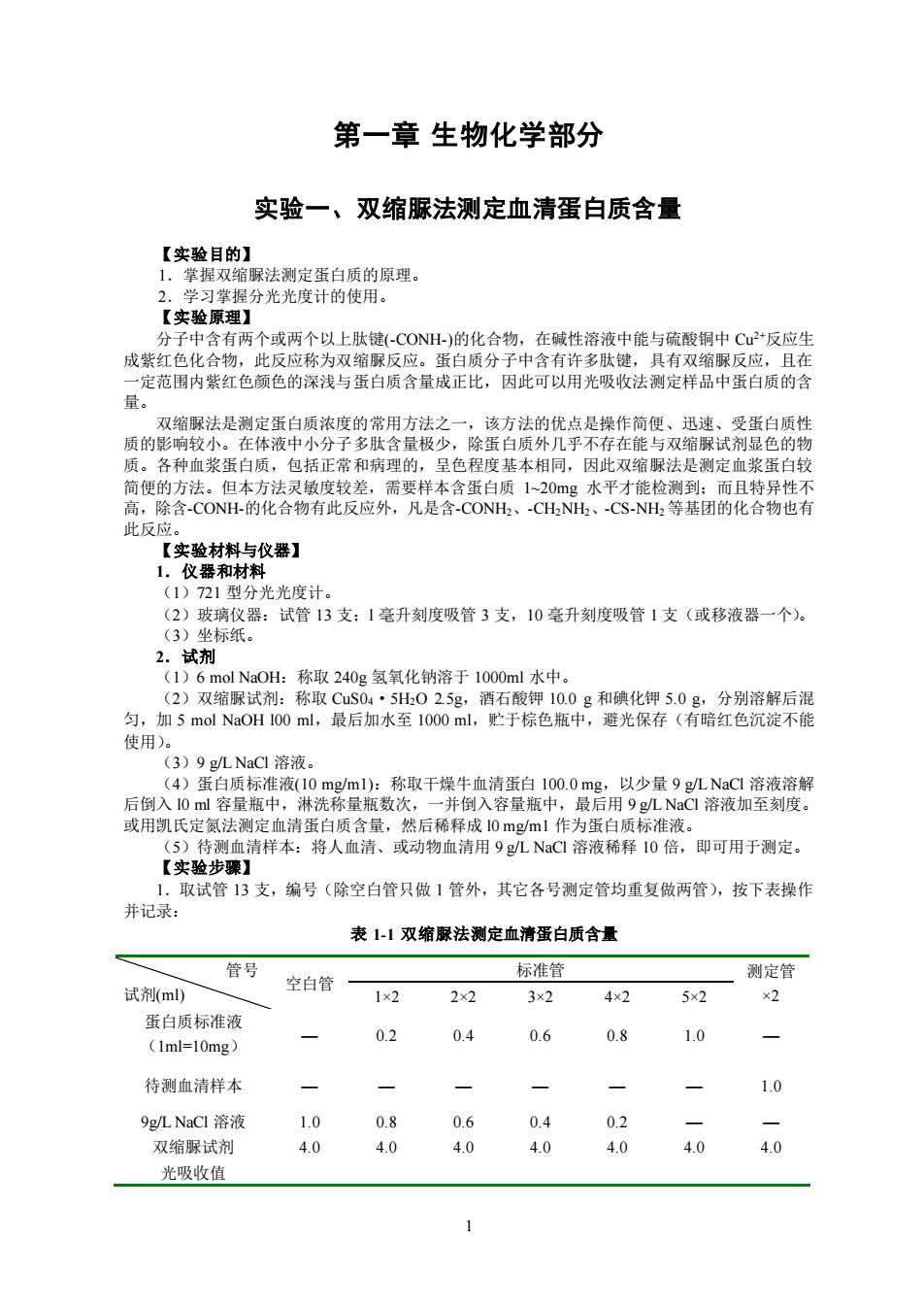

1 第一章 生物化学部分 实验一、双缩脲法测定血清蛋白质含量 【实验目的】 1.掌握双缩脲法测定蛋白质的原理。 2.学习掌握分光光度计的使用。 【实验原理】 分子中含有两个或两个以上肽键(-CONH-)的化合物,在碱性溶液中能与硫酸铜中 Cu2+反应生 成紫红色化合物,此反应称为双缩脲反应。蛋白质分子中含有许多肽键,具有双缩脲反应,且在 一定范围内紫红色颜色的深浅与蛋白质含量成正比,因此可以用光吸收法测定样品中蛋白质的含 量。 双缩脲法是测定蛋白质浓度的常用方法之一,该方法的优点是操作简便、迅速、受蛋白质性 质的影响较小。在体液中小分子多肽含量极少,除蛋白质外几乎不存在能与双缩脲试剂显色的物 质。各种血浆蛋白质,包括正常和病理的,呈色程度基本相同,因此双缩脲法是测定血浆蛋白较 简便的方法。但本方法灵敏度较差,需要样本含蛋白质 1~20mg 水平才能检测到;而且特异性不 高,除含-CONH-的化合物有此反应外,凡是含-CONH2、-CH2NH2、-CS-NH2 等基团的化合物也有 此反应。 【实验材料与仪器】 1.仪器和材料 (1)721 型分光光度计。 (2)玻璃仪器:试管 13 支;l 毫升刻度吸管 3 支,10 毫升刻度吸管 1 支(或移液器一个)。 (3)坐标纸。 2.试剂 (1)6 mol NaOH:称取 240g 氢氧化钠溶于 1000ml 水中。 (2)双缩脲试剂:称取 CuS04·5H2O 2.5g,酒石酸钾 10.0 g 和碘化钾 5.0 g,分别溶解后混 匀,加 5 mol NaOH l00 ml,最后加水至 1000 ml,贮于棕色瓶中,避光保存(有暗红色沉淀不能 使用)。 (3)9 g/L NaCl 溶液。 (4)蛋白质标准液(10 mg/m1):称取干燥牛血清蛋白 100.0 mg,以少量 9 g/L NaCl 溶液溶解 后倒入 l0 ml 容量瓶中,淋洗称量瓶数次,一并倒入容量瓶中,最后用 9 g/L NaCl 溶液加至刻度。 或用凯氏定氮法测定血清蛋白质含量,然后稀释成 l0 mg/m1 作为蛋白质标准液。 (5)待测血清样本:将人血清、或动物血清用 9 g/L NaCl 溶液稀释 10 倍,即可用于测定。 【实验步骤】 1.取试管 13 支,编号(除空白管只做 1 管外,其它各号测定管均重复做两管),按下表操作 并记录: 表 1-1 双缩脲法测定血清蛋白质含量 管号 试剂(ml) 空白管 标准管 测定管 1×2 2×2 3×2 4×2 5×2 ×2 蛋白质标准液 (1ml=10mg) — 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 — 待测血清样本 — — — — — — 1.0 9g/L NaCl 溶液 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 — — 双缩脲试剂 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 光吸收值

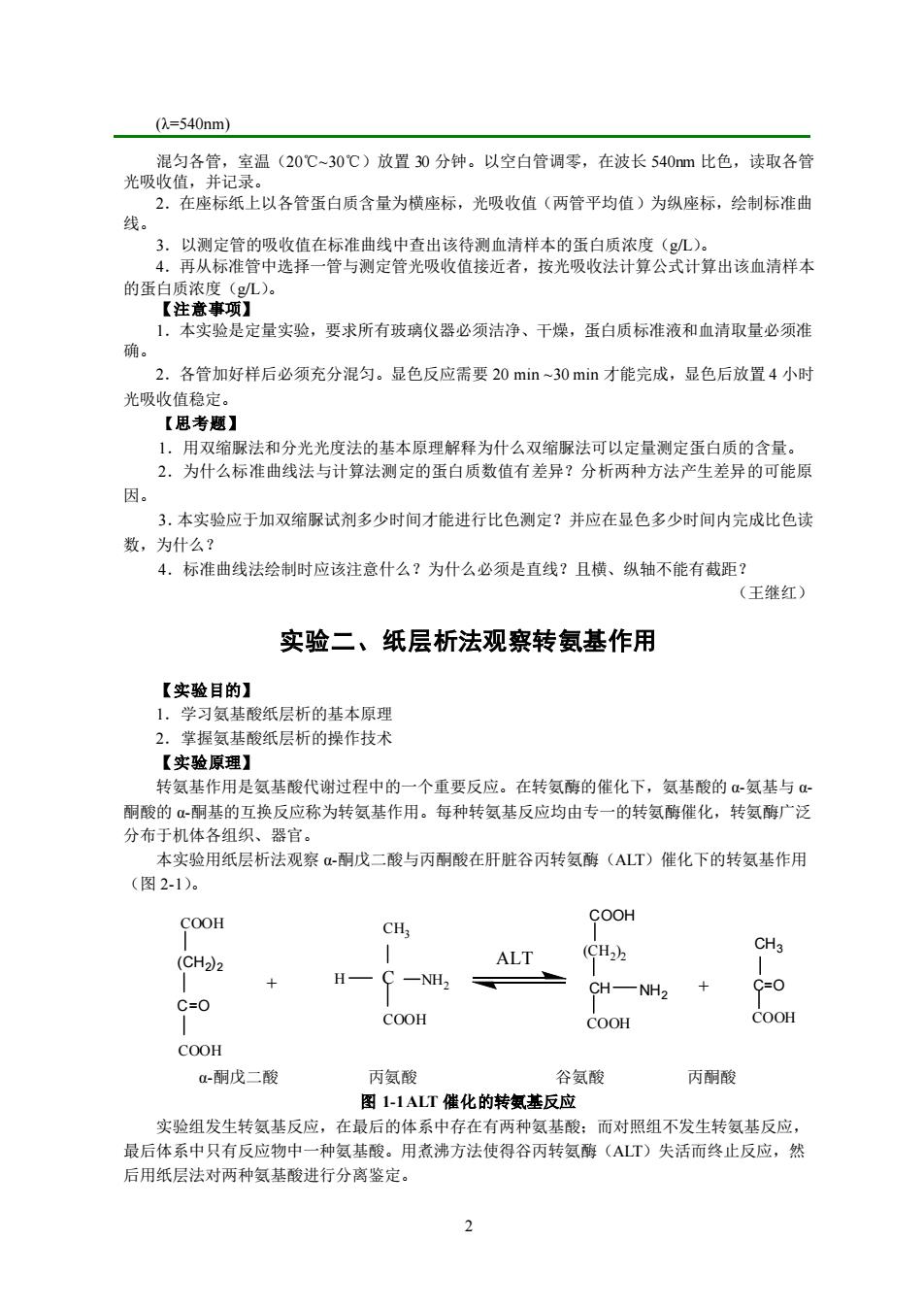

(=540nm) 混匀各管,室温(20℃~30℃)放置30分钟。以空白管调零,在波长540m比色,读取各管 光吸收值,并记录。 2.在座标纸上以各管蛋白质含量为横座标,光吸收值(两管平均值)为纵座标,绘制标准曲 线。 3.以测定管的吸收值在标准曲线中查出该待测血清样本的蛋白质浓度(gL)。 4.再从标准管中选择一管与测定管光吸收值接近者,按光吸收法计算公式计算出该血清样本 的蛋白质浓度(gL)。 【注意事项】 1.本实验是定量实验,要求所有玻璃仪器必须洁净、干燥,蛋白质标准液和血清取量必须准 确。 2.各管加好样后必须充分混匀。显色反应需要20min~30min才能完成,显色后放置4小时 光吸收值稳定。 【思考题】 1.用双缩脲法和分光光度法的基本原理解释为什么双缩脲法可以定量测定蛋白质的含量。 2.为什么标准曲线法与计算法测定的蛋白质数值有差异?分析两种方法产生差异的可能原 因。 3.本实验应于加双缩脲试剂多少时间才能进行比色测定?并应在显色多少时间内完成比色读 数,为什么? 4.标准曲线法绘制时应该注意什么?为什么必须是直线?且横、纵轴不能有截距? (王继红) 实验二、纸层析法观察转氨基作用 【实验目的】 1.学习氨基酸纸层析的基本原理 2.掌握氨基酸纸层析的操作技术 【实验原理】 转氨基作用是氨基酸代谢过程中的一个重要反应。在转氨酶的催化下,氨基酸的-氨基与 酮酸的-酮基的互换反应称为转氨基作用。每种转氨基反应均由专一的转氨酶催化,转氨酶广泛 分布于机体各组织、器官。 本实验用纸层析法观察-酮戊二酸与丙酮酸在肝脏谷丙转氨酶(ALT)催化下的转氨基作用 (图2-1)。 COOH COOH CH3 CH3 (CH22 ALT (CH2) H C一NH CH—NH2 C=0 C=0 COOH COOH COOH COOH Q-酮戊二酸 丙氨酸 谷氨酸 丙酮酸 图1-1ALT催化的转氨基反应 实验组发生转氨基反应,在最后的体系中存在有两种氨基酸:而对照组不发生转氨基反应, 最后体系中只有反应物中一种氨基酸。用煮沸方法使得谷丙转氨酶(ALT)失活而终止反应,然 后用纸层法对两种氨基酸进行分离鉴定

2 (λ=540nm) 混匀各管,室温(20℃~30℃)放置 30 分钟。以空白管调零,在波长 540nm 比色,读取各管 光吸收值,并记录。 2.在座标纸上以各管蛋白质含量为横座标,光吸收值(两管平均值)为纵座标,绘制标准曲 线。 3.以测定管的吸收值在标准曲线中查出该待测血清样本的蛋白质浓度(g/L)。 4.再从标准管中选择一管与测定管光吸收值接近者,按光吸收法计算公式计算出该血清样本 的蛋白质浓度(g/L)。 【注意事项】 1.本实验是定量实验,要求所有玻璃仪器必须洁净、干燥,蛋白质标准液和血清取量必须准 确。 2.各管加好样后必须充分混匀。显色反应需要 20 min ~30 min 才能完成,显色后放置 4 小时 光吸收值稳定。 【思考题】 1.用双缩脲法和分光光度法的基本原理解释为什么双缩脲法可以定量测定蛋白质的含量。 2.为什么标准曲线法与计算法测定的蛋白质数值有差异?分析两种方法产生差异的可能原 因。 3.本实验应于加双缩脲试剂多少时间才能进行比色测定?并应在显色多少时间内完成比色读 数,为什么? 4.标准曲线法绘制时应该注意什么?为什么必须是直线?且横、纵轴不能有截距? (王继红) 实验二、纸层析法观察转氨基作用 【实验目的】 1.学习氨基酸纸层析的基本原理 2.掌握氨基酸纸层析的操作技术 【实验原理】 转氨基作用是氨基酸代谢过程中的一个重要反应。在转氨酶的催化下,氨基酸的 α-氨基与 α- 酮酸的 α-酮基的互换反应称为转氨基作用。每种转氨基反应均由专一的转氨酶催化,转氨酶广泛 分布于机体各组织、器官。 本实验用纸层析法观察 α-酮戊二酸与丙酮酸在肝脏谷丙转氨酶(ALT)催化下的转氨基作用 (图 2-1)。 COOH (CH2 )2 C=O COOH + CH3 H C NH2 COOH CH NH2 COOH (CH2 )2 COOH + C=O CH3 COOH ALT α-酮戊二酸 丙氨酸 谷氨酸 丙酮酸 图 1-1 ALT 催化的转氨基反应 实验组发生转氨基反应,在最后的体系中存在有两种氨基酸;而对照组不发生转氨基反应, 最后体系中只有反应物中一种氨基酸。用煮沸方法使得谷丙转氨酶(ALT)失活而终止反应,然 后用纸层法对两种氨基酸进行分离鉴定

纸层析按操作方法分成两类即垂直型和水平型。垂直型是将滤纸条悬挂,使流动相向上或向 下扩散。水平型是将圆形滤纸置于水平位,溶剂由中心向四周扩散。纸层析法的分离原理是分配 层析,分配层析是利用混合物在二种或二种以上的不同溶剂中总的分配系数的不同而使物质分离 的方法,相当于一种连续的萃取过程。 纸层析以滤纸为支持介质,水被吸附在滤纸的纤维素的纤维之间形成固定相。某些与水不相 溶的有机溶剂如醇、酚等为常用的流动相。把预分离的物质加在纸的一端,使流动溶剂经此向另 一端移动,这样物质随着流动相的移动进行连续、动态的不断分配。由于物质分配系数的差异, 移动速度就不一样,在固定相中分配趋势较大的组分,随流动相移动的速度就慢:反之,在流动 相分配趋势较大的成分,移动速度就快,最终不同的组分彼此分离。物质在纸上移动的速率可以 用比移值(R)表示: Rf三溶质中心到原点中心的距离 溶剂前缘到原点中心的距离 物质在一定的溶剂中的分配系数是一定的,故比移值(R)也相对恒定,因此在同一层析体 系中可用R值来鉴别被分离的物质。 用纸层系法分离氨基酸混合物时,影响R值的主要因素是侧链基团的极性。例如丙氨酸侧链 极性要小于谷氨酸侧链的极性,所以混合物中丙氨酸在滤纸上运动要快,R:值大:反之谷氨酸在 滤纸上运动慢,R值小。 【实验材料与仪器】 1.仪器 剪刀:镊子:托盘:培养皿:表面皿:毛细管:喷雾器:吹风机:水浴箱:电炉。 2.试剂 (1)pH7.40.01molM磷酸缓冲液:取0.2molM磷酸氢二钠溶液81ml和0.2molM磷酸二氢 钠溶液19ml混匀,用蒸馏水稀释20倍。 (2)0.2mo1丙氨酸溶液:称取丙氨酸0.891g先溶于少量pH7.410mol1磷酸缓冲液中, 以1mol1氢氧化钠仔细调节至pH7.4后,用磷酸缓冲液加至100ml。 (3)0.1mol1a-酮戊二酸溶液:称取a-酮戊二酸1.461g先溶于少量的pH7.410mol1磷酸 缓冲液中以1mol/1氢氧化钠仔细调节至PH7.4后,用磷酸缓冲液加至100ml。 (4)0.1mol/1谷氨酸溶液:称取谷氨酸0.735g先溶于少量的pH7.40.01mol1磷酸缓冲液 中,以1mol/M氢氧化钠仔细调节至pH7.4后,用磷酸缓冲液加至50ml。 (5)0.5%茚三酮溶液:称取茚三酮0.5g溶于100ml丙酮中。 (6)层析溶剂(酚的饱和水溶液):将重蒸过的酚2份和水1份(按重量计算)混合后,放 入分液漏斗中,振荡,静止24小时后分层,将下部酚层放到瓶中备用。 【实验步骤】 1.肝匀浆制备:取新鲜的动物肝脏0.5g,在研钵中剪碎,研成匀浆,加入9倍体积(4.5ml) Ph7.40.01mol1磷酸缓冲液。 2.转氨基反应:取干燥小试管(或离心管)二支,分别标明测定管与对照管,各加入肝匀浆 10滴,测定管加入37℃水浴保温10分钟,对照管放入沸水浴中煮10分钟,待对照管冷却后,于 两试管中分别加入0.1mol1丙氨酸10滴,0.1mol1-酮戊二酸10滴,pH7.40.01moM磷酸缓冲 液1.5l,摇匀,放进37℃水浴保温30分钟,保温完毕,立即将测定管放入沸水浴中煮沸10分 钟以终止反应,取出冷却后,过滤。取滤液备用。 3.层析:取直径9cm圆形滤纸一张,用圆规作半径1cm同心圆,通过圆心作两条相互垂直 的线(见图2-2),在1、3两处分别点测定管和对照管上清液1-2滴。方法是用毛细管在纸上点样, 注意斑点不可太大(一般为直径0.5cm)而且每点一滴需干燥后方可在点第二滴,在2、4两处则 各加0.1mol/1丙氨酸和0.1mol/1谷氨酸1滴~2滴。 3

3 纸层析按操作方法分成两类即垂直型和水平型。垂直型是将滤纸条悬挂,使流动相向上或向 下扩散。水平型是将圆形滤纸置于水平位,溶剂由中心向四周扩散。纸层析法的分离原理是分配 层析,分配层析是利用混合物在二种或二种以上的不同溶剂中总的分配系数的不同而使物质分离 的方法,相当于一种连续的萃取过程。 纸层析以滤纸为支持介质,水被吸附在滤纸的纤维素的纤维之间形成固定相。某些与水不相 溶的有机溶剂如醇、酚等为常用的流动相。把预分离的物质加在纸的一端,使流动溶剂经此向另 一端移动,这样物质随着流动相的移动进行连续、动态的不断分配。由于物质分配系数的差异, 移动速度就不一样,在固定相中分配趋势较大的组分,随流动相移动的速度就慢;反之,在流动 相分配趋势较大的成分,移动速度就快,最终不同的组分彼此分离。物质在纸上移动的速率可以 用比移值(Rf)表示: 到原点中心的距离 中心到原点中心的距 离 Rf 溶剂前缘 溶质 = 物质在一定的溶剂中的分配系数是一定的,故比移值(Rf)也相对恒定,因此在同一层析体 系中可用 Rf值来鉴别被分离的物质。 用纸层系法分离氨基酸混合物时,影响 Rf值的主要因素是侧链基团的极性。例如丙氨酸侧链 极性要小于谷氨酸侧链的极性,所以混合物中丙氨酸在滤纸上运动要快,Rf 值大;反之谷氨酸在 滤纸上运动慢,Rf值小。 【实验材料与仪器】 1.仪器 剪刀;镊子;托盘;培养皿;表面皿;毛细管;喷雾器;吹风机;水浴箱;电炉。 2.试剂 (1) pH 7.4 0.01 mol/l 磷酸缓冲液:取 0.2 mol/l 磷酸氢二钠溶液 81 ml 和 0.2 mol/l 磷酸二氢 钠溶液 19 ml 混匀,用蒸馏水稀释 20 倍。 (2) 0.2 mol/l 丙氨酸溶液:称取丙氨酸 0.891 g 先溶于少量 pH 7.4 10 mol/l 磷酸缓冲液中, 以 1 mol/l 氢氧化钠仔细调节至 pH 7.4 后,用磷酸缓冲液加至 100 ml。 (3) 0.1 mol/l α-酮戊二酸溶液:称取 α-酮戊二酸 1.461 g,先溶于少量的 pH 7.4 10 mol/l 磷酸 缓冲液中以 1 mol/l 氢氧化钠仔细调节至 PH 7.4 后,用磷酸缓冲液加至 100 ml。 (4) 0.1 mol/l 谷氨酸溶液:称取谷氨酸 0.735 g 先溶于少量的 pH 7.4 0.01 mol/l 磷酸缓冲液 中,以 1 mol/l 氢氧化钠仔细调节至 pH 7.4 后,用磷酸缓冲液加至 50 ml。 (5) 0.5 %茚三酮溶液:称取茚三酮 0.5 g 溶于 100 ml 丙酮中。 (6) 层析溶剂(酚的饱和水溶液):将重蒸过的酚 2 份和水 1 份(按重量计算)混合后,放 入分液漏斗中,振荡,静止 24 小时后分层,将下部酚层放到瓶中备用。 【实验步骤】 1.肝匀浆制备:取新鲜的动物肝脏 0.5 g,在研钵中剪碎,研成匀浆,加入 9 倍体积(4.5 ml) Ph 7.4 0.01 mol/l 磷酸缓冲液。 2.转氨基反应:取干燥小试管(或离心管)二支,分别标明测定管与对照管,各加入肝匀浆 10 滴,测定管加入 37℃水浴保温 10 分钟,对照管放入沸水浴中煮 10 分钟,待对照管冷却后,于 两试管中分别加入 0.1 mol/l 丙氨酸 10 滴,0.1 mol/l α-酮戊二酸 10 滴,pH 7.4 0.01 mol/l 磷酸缓冲 液 1.5 ml,摇匀,放进 37℃水浴保温 30 分钟,保温完毕,立即将测定管放入沸水浴中煮沸 10 分 钟以终止反应,取出冷却后,过滤。取滤液备用。 3.层析:取直径 9 cm 圆形滤纸一张,用圆规作半径 1 cm 同心圆,通过圆心作两条相互垂直 的线(见图 2-2),在 1、3 两处分别点测定管和对照管上清液 1-2 滴。方法是用毛细管在纸上点样, 注意斑点不可太大(一般为直径 0.5 cm)而且每点一滴需干燥后方可在点第二滴,在 2、4 两处则 各加 0.1 mol/l 丙氨酸和 0.1 mol/l 谷氨酸 1 滴~2 滴