1.在酸性溶液中重铬酸钾被1mol的Fe2+还原为Cr时,所需质量 为其摩尔质量的(B)倍。 A.6B.1/6C.3D.1/3 答案:选B。反应式如下: C2o+14组+6Ee2+-2c:3+6正e3+7L20 392-古”e2 故%a,-若即2er马 当=1mol时, we4=石M6oa,。 2.硫代硫酸钠液(0.1mol/L)标定如下:取在120℃干燥至恒重的基 准重铬酸钾0.15g,精密称定,置碘瓶中,加水50ml使溶解,加碘 化钾2g,轻轻振摇使溶解,加稀硫酸40ml,摇匀,密塞;在暗处放 置10分钟后,用水250ml稀释,用本液滴定至近终点时,加淀粉指 示液3山,继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,并将滴定的结果用空白 试验校正。每1ml的硫代硫酸钠液(0.1mol/L)相当于4.903mg的重 铬酸钾。根据本液的消耗量与重铬酸钾的取用量,算出本液的浓度, 即得。请回答:①为什么称取约0.15g的KzCr20,?②为何在碘瓶中 进行?③咖K1后,需在暗处放置10分钟,为什么?若放置时间过 短,会发生什么现象?④为什么滴定前要加水稀释?⑤近终点时才加 入淀粉指示剂,为什么?®以蓝色消失而显亮绿色为滴定终点,原因 何在? 解:①有关反应如下:

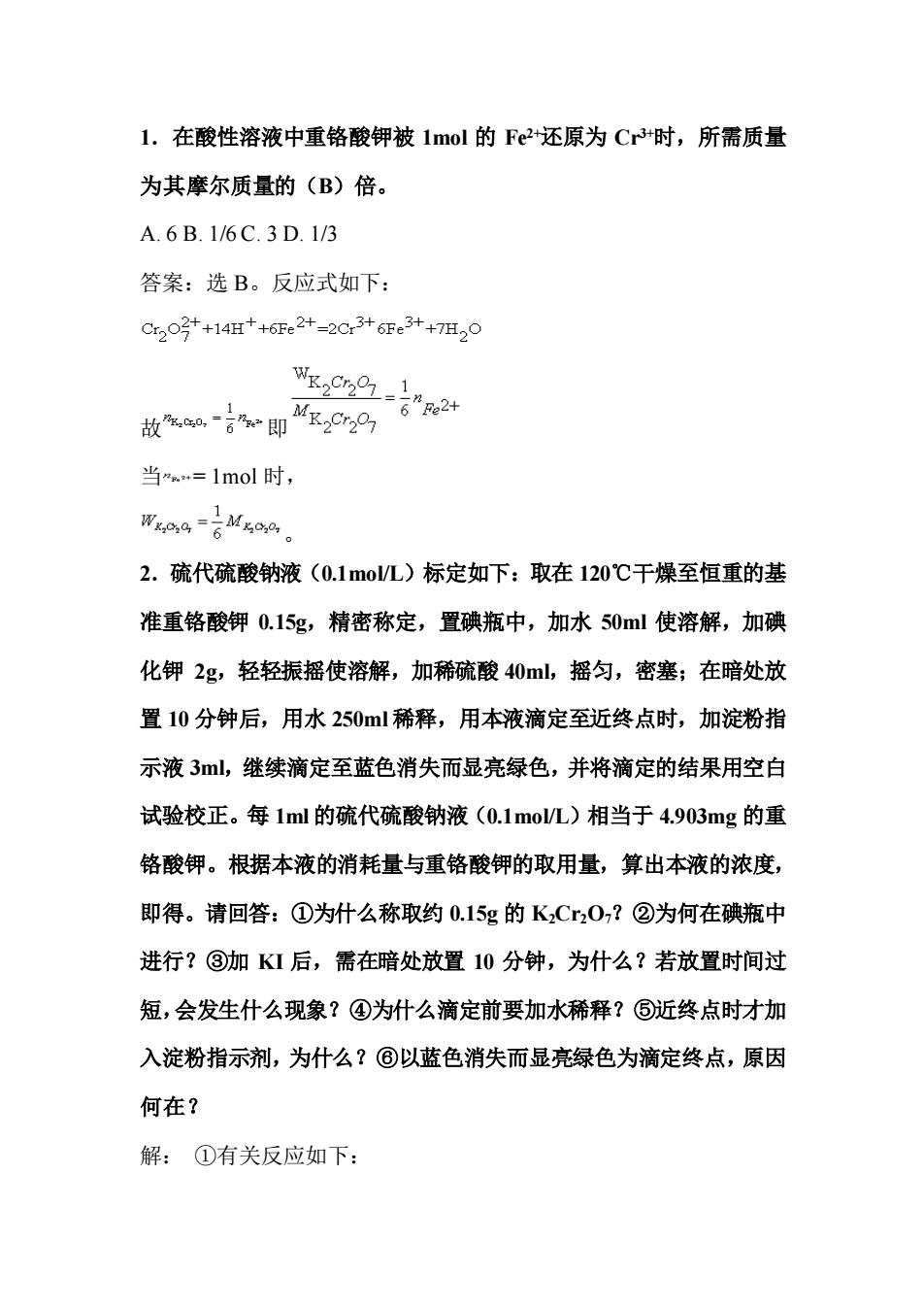

1.在酸性溶液中重铬酸钾被 1mol 的 Fe2+还原为 Cr3+时,所需质量 为其摩尔质量的(B)倍。 A. 6 B. 1/6 C. 3 D. 1/3 答案:选 B。反应式如下: 故 即 当 = 1mol 时, 。 2.硫代硫酸钠液(0.1mol/L)标定如下:取在 120℃干燥至恒重的基 准重铬酸钾 0.15g,精密称定,置碘瓶中,加水 50ml 使溶解,加碘 化钾 2g,轻轻振摇使溶解,加稀硫酸 40ml,摇匀,密塞;在暗处放 置 10 分钟后,用水 250ml 稀释,用本液滴定至近终点时,加淀粉指 示液 3ml,继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,并将滴定的结果用空白 试验校正。每 1ml 的硫代硫酸钠液(0.1mol/L)相当于 4.903mg 的重 铬酸钾。根据本液的消耗量与重铬酸钾的取用量,算出本液的浓度, 即得。请回答:①为什么称取约 0.15g 的 K2Cr2O7?②为何在碘瓶中 进行?③加 KI 后,需在暗处放置 10 分钟,为什么?若放置时间过 短,会发生什么现象?④为什么滴定前要加水稀释?⑤近终点时才加 入淀粉指示剂,为什么?⑥以蓝色消失而显亮绿色为滴定终点,原因 何在? 解: ①有关反应如下:

Cr20++14H++6Fe2+=-2C3+6F3++7H2(置换反应)21-+S,0%=1+250(滴定反应)1 mo1K,Cr2 07 -- 3moll - 6moll- - molNaz S 203n,co, - 1 nng.o.故mg(M若滴定时使用50ml滴定管,为使标准溶液消耗量在30ml附近(误差较小),则应称取K,Cr2O,的质量数为:mKcyo,0.1×30×294.2x100.15(g)②KI加入后,在酸性条件下,就会发生上述的置换反应,会有大量的I析出,为防止I的挥发,此反应需在碘瓶中进行。③由于上述置换反应的速度较慢,为保证I的定量析出,必须有充分的时间使反应进行完全。在光照条件下,I在酸性溶液中更容易被空气中的氧氧化,析出过量的I2,给标定结果带来误差,在暗处可减小I的氧化。若放置的时间过短,置换反应不够完全,在以后滴定过程中会不断有I生成,造成终点“回蓝”,从而影响标定结果。④滴定前将溶液加水稀释,目的是滴定反应需在中性或弱酸性溶液中进行,若不稀释,则强酸性介质不仅会使$.分解,而且「也极易被空气中的02氧化:$203 +2H+=$++$02 ++H2041+02+4H+=212+2H20

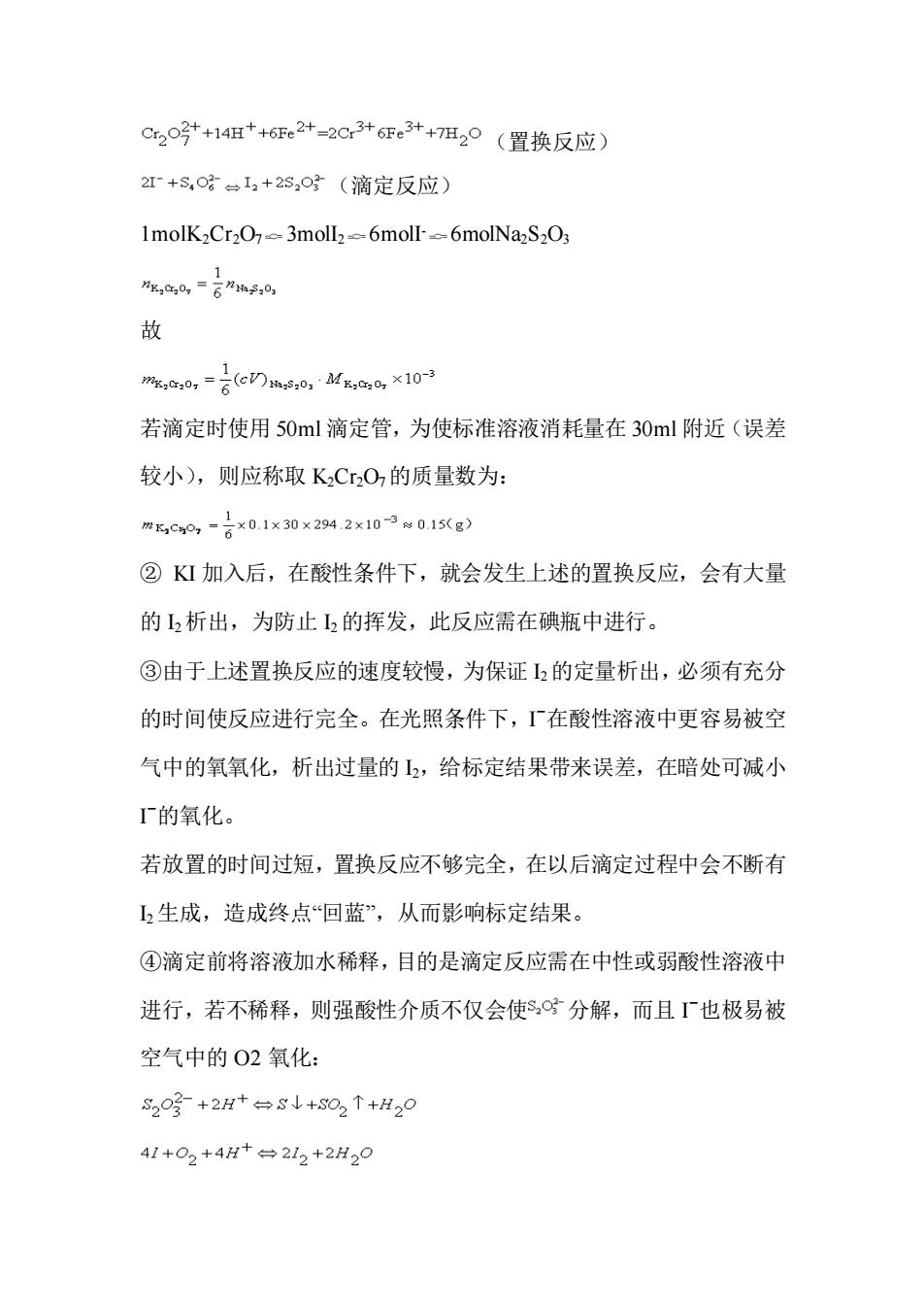

(置换反应) (滴定反应) 1molK2Cr2O7 3molI2 6molI- 6molNa2S2O3 故 若滴定时使用 50ml 滴定管,为使标准溶液消耗量在 30ml 附近(误差 较小),则应称取 K2Cr2O7的质量数为: ② KI 加入后,在酸性条件下,就会发生上述的置换反应,会有大量 的 I2析出,为防止 I2的挥发,此反应需在碘瓶中进行。 ③由于上述置换反应的速度较慢,为保证 I2的定量析出,必须有充分 的时间使反应进行完全。在光照条件下,I -在酸性溶液中更容易被空 气中的氧氧化,析出过量的 I2,给标定结果带来误差,在暗处可减小 I -的氧化。 若放置的时间过短,置换反应不够完全,在以后滴定过程中会不断有 I2生成,造成终点“回蓝”,从而影响标定结果。 ④滴定前将溶液加水稀释,目的是滴定反应需在中性或弱酸性溶液中 进行,若不稀释,则强酸性介质不仅会使 分解,而且 I -也极易被 空气中的 O2 氧化:

另外,稀释后,置换反应的产物Cr3+亮绿色变线,便于终点观察。③指示剂淀粉需在近终点时加入,否则会使终点“迟纯”,这是由于当大量I存在时,I被淀粉牢固吸附,不易立即与NazS2O;作用,使蓝色褪去迟缓而产生误差。③当接近化学计量点时,I已完全与Na2S2O3作用,因而蓝色褪去而显出置换反应产物Cr3+的亮绿色。3.取工业废水100.0ml,经HSO4酸化后,加入KzCr20,溶液(0.01958mol/L)20.00ml,加催化剂并煮沸使水样中还原性物质完全氧化,用FeSO4溶液(0.2040mol/L)滴定剩余的CtO,消耗7.50ml。计算工业废水中化学耗氧量COD(每升水中还原性有机物及无机物,在一定条件下被强氧化剂氧化时消耗的氧的mg数)。解:有关反应Cr203-+14H++6e3Crg+7H2002 +4++4e = 2H20由以上反应可知在氧化同一还原性物质时,3molO22molKCr20即:Pngog= no, 0g0m n*滴定反应:6Fe2++Cr202++14H+ 6e3++3C+3++7H20"Crz0%-=1"pe2+(ce r.s.o,-(enso,1xMo×103COD水作

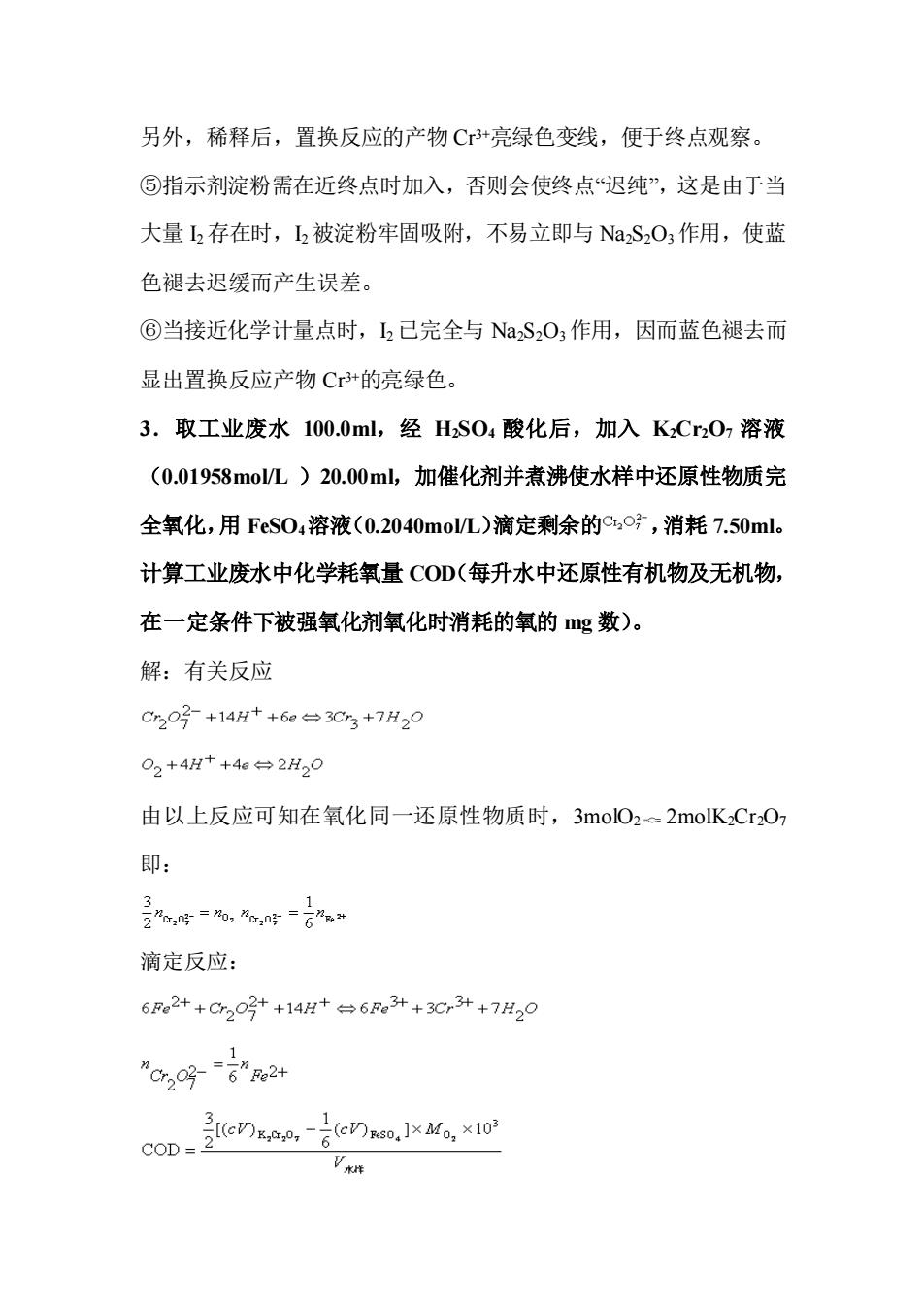

另外,稀释后,置换反应的产物 Cr3+亮绿色变线,便于终点观察。 ⑤指示剂淀粉需在近终点时加入,否则会使终点“迟纯”,这是由于当 大量 I2存在时,I2被淀粉牢固吸附,不易立即与 Na2S2O3作用,使蓝 色褪去迟缓而产生误差。 ⑥当接近化学计量点时,I2已完全与 Na2S2O3作用,因而蓝色褪去而 显出置换反应产物 Cr3+的亮绿色。 3.取工业废水 100.0ml,经 H2SO4 酸化后,加入 K2Cr2O7 溶液 (0.01958mol/L )20.00ml,加催化剂并煮沸使水样中还原性物质完 全氧化,用 FeSO4溶液(0.2040mol/L)滴定剩余的 ,消耗 7.50ml。 计算工业废水中化学耗氧量 COD(每升水中还原性有机物及无机物, 在一定条件下被强氧化剂氧化时消耗的氧的 mg 数)。 解:有关反应 由以上反应可知在氧化同一还原性物质时,3molO2 2molK2Cr2O7 即: 滴定反应:

[0.01958×20.00×0.2040×7.501×32.00×1100.0=65.57mg/L4.计算KI浓度为1mol/L时,Cu2+/Cu+电对的条件电极电位(忽略离子强度的影响),并判断反应:2Cu*+41-=2Cul++1.能否发生。u/Cu =0.16V, .j1-=0.54, Ksp(cul)=1.1x10-12解:[cu2+[ca2+ []+0.0591gcu+T+0.0591g0=KsP(Cul)fcu/Cu1-7-+0.0591g[cu2++0.0591gKsp(Cul)C+0.0591g[cu2+]若 Cu2+未发生副反应,则[Cu2+]=ea*,当[]=1mol/L 时,[]Pou2+/Cu+ +0.0591gPcu2+|Cu+sp(Cun)=0.16+0.0591g= 0.87 (V)1.1x10-12这是一个讨论生成沉淀对条件电位影响的典型例题,题给反应的有关电对反应为:Cu2++e- Cu*I+2e-21eu" u. - 1v df /= 0.54V<e2+/c+/r,显然Cu2+不能氧化「,即题给反应不能发生。由于但由于过量的I'可与Cu*生成溶解度很小的Cul,通过以上计算知

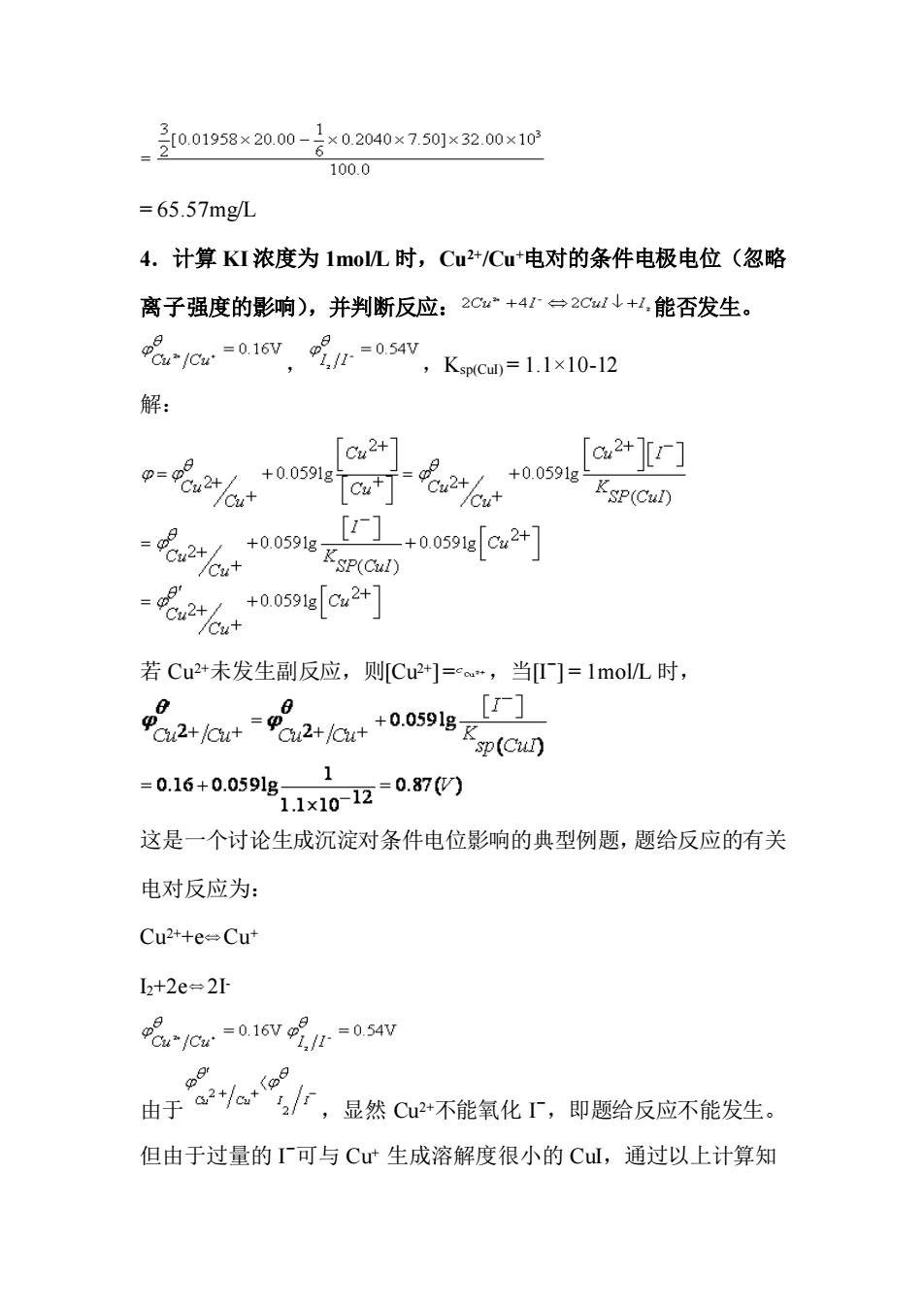

= 65.57mg/L 4.计算 KI 浓度为 1mol/L 时,Cu2+/Cu+电对的条件电极电位(忽略 离子强度的影响),并判断反应: 能否发生。 , ,Ksp(CuI) = 1.1×10-12 解: 若 Cu2+未发生副反应,则[Cu2+] = ,当[I- ] = 1mol/L 时, 这是一个讨论生成沉淀对条件电位影响的典型例题,题给反应的有关 电对反应为: Cu2++e Cu+ I2+2e 2I- 由于 ,显然 Cu2+不能氧化 I -,即题给反应不能发生。 但由于过量的 I -可与 Cu+ 生成溶解度很小的 CuI,通过以上计算知

因而题给反应可进行的很完全。5.已知电对Fe3+/Fe2的。"=0.771V,电对Sn/Sn2+的=0.154V,那么Fe3+与Sn2+反应时,条件平衡常数的对数IgK'=,化学计量点电位?sp=答案:lgk*=20.9,"sp=0.360V。原因:IgK*=nin2△go/0.059=1×2x(0.771-0.154)/0.059=20.9sp=(ni90+n290) /(n+n2)=(1x0.771+2×0.154)/(1+2)=0.360

, 因而题给反应可进行的很完全。 5.已知电对 Fe3+/Fe2+的 ′= 0.771V,电对 Sn4+/Sn2+的 ′= 0.154V,那 么 Fe3+与 Sn2+反应时,条件平衡常数的对数 lgK′=_,化学计量点 电位 sp=_。 答案:lgK′=20.9, sp = 0.360V。原因: lgK′= n1n2△ θ ′/0.059=1×2×(0.771-0.154)/0.059 = 20.9 sp =(n1 θ ′+n2 θ ′)/(n1 + n2)=(1×0.771+2×0.154)/(1+2)=0.360