第七章食品安全监督管理与控制 讲授重点:HACCP、GMP的概念和特征;HACCP体系的基本原理、GMP的基本内客;HACCP 体系的基本术语与实花步廉、SS0P体系和IS02200体系. 难点:食品安全监管与控制体系,HACCP体系和GMP的基本内用和实施步骤 思考题: 1.HACCP、GMP、SSOP的中英文全称 2.HACCP体系的基本原理. 3.GMP体系中4M管理要素. 发课学时:2学时 教学方式:课堂讲投 第一节食品安全监督管理 一、食品安全监督管理体系 。食品安全(世界卫生组织):“对食品按其原定用途进行制作、食用时,不会使消费者健康受到损 害的一种担保”。 。食品卫生:指为防止食品在生产、收获、加工、运输、贮藏、销售等各个环节被有害物质(包括 物理、化学、微生物等方面)污染,使食品有益于人体健康,所采取的各项措施。 。食品质量:指食品满足消费者明确的或者隐含的需要的特性。 食品安全、食品卫生、食品质量在概念上有一定的不同,但在本质上并没有根本区别,都是人类 对于食品的基本要求。 三者都包含了结果与过程的安全,但食品质量更侧重于结果:三者均注重现实安生,但食品安全 更关注未来安全,即食品安全之于食品卫生和质量更强调危及人类健康的潜在的隐患。 (一)我国食品安全法律法规体系 在我国,国家高度重视食品安全监管工作,自1982年开始相继制定了一系列与食品安全卫生有关的 法律法规和标准体系,为提高我国的食品安全水平奠定了重要的基础。目前形成了以《食品安全法》为 核心,以《产品质量法》、《农业法》、《农产品质量安全法》、《标准化法》、《进出口商品检验 法》等法律为基础,以《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《食品标签标注规定》、《食品 添加剂管理办法》、各类食品卫生管理办法以及涉及食品安全卫生要求的大量技术标准为主体,以各省 及地方政府、相关行业关于食品安全的规章为补充的食品安全法规体系。 我国于1995年颁布了《中华人民共和国食品卫生法》。在此基础上,2009年2月28日,十一届全 国人大常委会第七次会议通过了《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)。该法律 是适应新形势发展的需要,为了从制度上解决现实生活中存在的食品安全问题,更好地保证食品安全而 制定的。其中确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度,明确食品安全风险评估结果作

1 第七章 食品安全监督管理与控制 讲授重点:HACCP、GMP 的概念和特征;HACCP 体系的基本原理、GMP 的基本内容; HACCP 体系的基本术语与实施步骤、SSOP 体系和 ISO 2200 体系。 难 点:食品安全监管与控制体系,HACCP 体系和 GMP 的基本内用和实施步骤。 思 考 题: 1.HACCP、GMP、SSOP 的中英文全称。 2. HACCP 体系的基本原理。 3.GMP 体系中 4M 管理要素。 授课学时:2 学时 教学方式:课堂讲授 第一节 食品安全监督管理 一、食品安全监督管理体系 食品安全(世界卫生组织):“对食品按其原定用途进行制作、食用时,不会使消费者健康受到损 害的一种担保”。 食品卫生:指为防止食品在生产、收获、加工、运输、贮藏、销售等各个环节被有害物质(包括 物理、化学、微生物等方面)污染,使食品有益于人体健康,所采取的各项措施。 食品质量:指食品满足消费者明确的或者隐含的需要的特性。 食品安全、食品卫生、食品质量在概念上有一定的不同,但在本质上并没有根本区别,都是人类 对于食品的基本要求。 三者都包含了结果与过程的安全,但食品质量更侧重于结果;三者均注重现实安生,但食品安全 更关注未来安全,即食品安全之于食品卫生和质量更强调危及人类健康的潜在的隐患。 (一)我国食品安全法律法规体系 在我国,国家高度重视食品安全监管工作,自 1982 年开始相继制定了一系列与食品安全卫生有关的 法律法规和标准体系,为提高我国的食品安全水平奠定了重要的基础。目前形成了以《食品安全法》为 核心,以《产品质量法》、《农业法》、《农产品质量安全法》、《标准化法》、《进出口商品检验 法》等法律为基础,以《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《食品标签标注规定》、《食品 添加剂管理办法》、各类食品卫生管理办法以及涉及食品安全卫生要求的大量技术标准为主体,以各省 及地方政府、相关行业关于食品安全的规章为补充的食品安全法规体系。 我国于 1995 年颁布了《中华人民共和国食品卫生法》。在此基础上,2009 年 2 月 28 日,十一届全 国人大常委会第七次会议通过了《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)。该法律 是适应新形势发展的需要,为了从制度上解决现实生活中存在的食品安全问题,更好地保证食品安全而 制定的。其中确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度,明确食品安全风险评估结果作

为制定、修订食品安全标准和对食品安全实施监督管理的科学依据:坚持预防为主的原则,对食品的生 产、加工、包装、运输、储藏和销售等各个环节,对食品生产经营过程中涉及的食品添加剂、食品相关 产品、用于食品生产经营的工具和设备等各有关事项,明确了有关制度,以防患于未然:建立了食品安 全预防和处置机制,以提高应急处理能力:明确了食品安全监督管理体制,以提高监督管理效能:加大 了对食品生产经营违法行为的处罚力度,以切实保障人民群众的生命安全和身体健康。《食品安全法》 是保障我国食品安全和实施食品安全监督管理的核心法律,该法的施行,对于防止、控制、减少和消除 食品污染以及食品中有害因素对人体的危害,预防和控制食源性疾病的发生,保证食品安全,保障公众 身体健康和生命安全,具有十分重要的意义。 (二)我国食品安全监督管理体制 我国已经初步建立了食品安全监督管理体制。2004年国务院发布了《关于进一步加强食品安全工作 的决定》,理顺有关监管部门的职责,推行分段式管理模式:中央政府一级的食品安全监督与管理工作 主要由国家食品药品监督管理局、卫生部、农业部、质检总局、商务部、工商局、环保总局等共同负 责。《食品安全法》规定,国务院成立食品安全委员会,协调、指导食品安全监管工作,并明确监管部 门的职责,卫生、农业、质监、工商、药监等部门实施无缝式分段式监管。在分段监管的基础上,国务 院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责,负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信 息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定,组织查处食品安全重大事故。国务院质量监 督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管 理。县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作,建立健 全食品安全全程监督管理的工作机制:统一领导、指挥食品安全突发事件应对工作:完善、落实食品安 全监督管理责任制,对食品安全监督管理部门进行评议、考核。县级以上卫生行政、农业行政、质量监 督、工商行政管理、食品药品监督管理部门加强沟通、密切配合,按照各自职责分工,依法行使职权, 承担责任。进出口食品由出入境检验检疫部门监督检验。此外,《食品安全法》也规定了相关行业协会的 监督作用,鼓励消费者提高自我保护意识和能力以及加强新闻媒体的舆论监督作用。 (三)食品安全标准 食品安全标准(food safety standards)是对食品中与人类健康相关的具有安全、营养和保健功能的质 量要素的技术要求、检验方法和食品生产经营过程卫生要求所作的规定。食品安全标准是食品安全监督 管理的目标与目的,是食品安全法律法规顺利实施的保证,也是各种食品贸易的准绳,而且也是世界各 国进行食品监管的依据。目前一些国际组织和95%以上国家均建立了食品安全标准,如CC的食品法典 标准,国际乳品联合会(DF)、国际辐照食品咨询委员会(CGF)、欧盟(EU)和美国FDA也有各自的法 规标准。 我国《食品安全法》第三章共九条,明确了统一制定食品安全国家标准的原则,规定食品安全标准 是强制执行的标准,要求国务院卫生行政部门对现行的食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品 质量标准等予以整合,统一公布为食品安全国家标准。《食品安全法》规定食品安全标准包括下列8类 内容:食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害 人体健康物质的限量规定:食品添加剂的品种、使用范围、用量:专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食 2

2 为制定、修订食品安全标准和对食品安全实施监督管理的科学依据;坚持预防为主的原则,对食品的生 产、加工、包装、运输、储藏和销售等各个环节,对食品生产经营过程中涉及的食品添加剂、食品相关 产品、用于食品生产经营的工具和设备等各有关事项,明确了有关制度,以防患于未然;建立了食品安 全预防和处置机制,以提高应急处理能力;明确了食品安全监督管理体制,以提高监督管理效能;加大 了对食品生产经营违法行为的处罚力度,以切实保障人民群众的生命安全和身体健康。《食品安全法》 是保障我国食品安全和实施食品安全监督管理的核心法律,该法的施行,对于防止、控制、减少和消除 食品污染以及食品中有害因素对人体的危害,预防和控制食源性疾病的发生,保证食品安全,保障公众 身体健康和生命安全,具有十分重要的意义。 (二)我国食品安全监督管理体制 我国已经初步建立了食品安全监督管理体制。2004年国务院发布了《关于进一步加强食品安全工作 的决定》,理顺有关监管部门的职责,推行分段式管理模式:中央政府一级的食品安全监督与管理工作 主要由国家食品药品监督管理局、卫生部、农业部、质检总局、商务部、工商局、环保总局等共同负 责。《食品安全法》规定,国务院成立食品安全委员会,协调、指导食品安全监管工作,并明确监管部 门的职责,卫生、农业、质监、工商、药监等部门实施无缝式分段式监管。在分段监管的基础上,国务 院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责,负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信 息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定,组织查处食品安全重大事故。国务院质量监 督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管 理。县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作,建立健 全食品安全全程监督管理的工作机制;统一领导、指挥食品安全突发事件应对工作;完善、落实食品安 全监督管理责任制,对食品安全监督管理部门进行评议、考核。县级以上卫生行政、农业行政、质量监 督、工商行政管理、食品药品监督管理部门加强沟通、密切配合,按照各自职责分工,依法行使职权, 承担责任。进出口食品由出入境检验检疫部门监督检验。此外,《食品安全法》也规定了相关行业协会的 监督作用,鼓励消费者提高自我保护意识和能力以及加强新闻媒体的舆论监督作用。 (三)食品安全标准 食品安全标准(food safety standards)是对食品中与人类健康相关的具有安全、营养和保健功能的质 量要素的技术要求、检验方法和食品生产经营过程卫生要求所作的规定。食品安全标准是食品安全监督 管理的目标与目的,是食品安全法律法规顺利实施的保证,也是各种食品贸易的准绳,而且也是世界各 国进行食品监管的依据。目前一些国际组织和 95%以上国家均建立了食品安全标准,如 CAC 的食品法典 标准,国际乳品联合会(IDF)、国际辐照食品咨询委员会(ICGFI)、欧盟(EU)和美国 FDA 也有各自的法 规标准。 我国《食品安全法》第三章共九条,明确了统一制定食品安全国家标准的原则,规定食品安全标准 是强制执行的标准,要求国务院卫生行政部门对现行的食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品 质量标准等予以整合,统一公布为食品安全国家标准。《食品安全法》规定食品安全标准包括下列 8 类 内容:食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害 人体健康物质的限量规定;食品添加剂的品种、使用范围、用量;专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食

品的营养成分要求:对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求:食品生产经营过程的卫生 要求:与食品安全有关的质量要求:食品检验方法与规程:其他需要制定为食品安全标准的内容。食品 安全国家标准由国务院卫生行政部门负责制定、公布,国务院标准化行政部门提供国家标准编号:农药 残留、兽药残留的限量规定及其检验方法与规程由国务院卫生行政部门、国务院农业行政部门制定:居 宰畜禽的检验规程由国务院有关主管部门会同国务院卫生行政部门制定。《食品安全法》规定,企业必 须按照食品安全标准进行生产经营:监管部门按照食品安全标准进行检验、许可、进出口管理等监管, 发现不符合食品安全标准的食品,立即进行报告、评估、召回、查封、处罚等处置。目前,我国已制定 出国家食品安全卫生标准40余项,包括有毒有吉物限量标准、各类食品卫生标准、食品营养与保健类 标准、食品卫生检验方法与检验规程等几大类。在食品安全法规定的食品安全国家标准公布前,要求食 品生产经营者按照现行食用农产品质量安全标淮、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准 生产经营食品 (四)食品安全管理控制体系 从20世纪60年代末期,美国率先研制食品安全控制技术,随后国际相关组织和发达国家也开展相 关研究,于是HACCP、GMP、SSOP、GAP、SOP(标准操作规程)、GHP(良好卫生规范)、GDP(良 好分销规范)、GVP(良好兽医规范)、GPP(良好生产规范)入、GTP(良好贸易规范)等食品安全管理控 制体系相继应运而生,由于这些管理体系比传统的食品生产管理方法更科学有效,从而得到广泛应用与 发展。近期我国颁布的与动物性食品有关的食品安全管理体系主要有《食品安全管理体系食品链中各类 组织的要求》(GB/T22000-2006)、《食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求》(GB/T27301 2008)、《食品安全管理体系罐头食品生产企业要求》(GB/T27303一2008)、《食品安全管理体系水产品 加工企业要求》(GB/T27304一2008)、GBT27302-2008《食品安全管理体系速冻方便食品生产企业要 求》,以及种植业和养殖业的GAP、食品行业HACCP、GMP等管理控制体系, (五)食品卫生安全检验 《食品安全法》第五章第五十七条到第六十一条对食品检验做了法律规定。三鹿奶粉事件后,国家 取消了食品免检制度,《食品安全法》规定,食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。食品安全法规 定,县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样 检验,食品生产经营企业可以自行对所生产的食品进行检验,也可以委托符合本法规定的食品检验机构 进行检验。食品卫生检验方法主要有感官检验、理化检验、微生物学检验,必要时辅以其他方法进行检 测。 1感官检验检验者采用视觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官,检查食品的色泽、气味与滋味、组织 状态,注意有无杂质。检验方法参见GB/T5009《食品卫生检验方法理化部分》和其他有关规定。 2.理化检验使用物理化学方法,检测食品的一般成分、有苦物质等。检测方法参见国家标准GBT 5009《食品卫生检验方法理化部分》及相关行业标准,部分方法参见实验指导相关内容。 3.微生物学检验采用微生物学方法,检测食品中的菌落总数、大肠菌群、霉菌总数和酵母菌数, 并对致病菌、产毒霉菌进行鉴定。检验方法参见G/T4789《食品卫生微生物学检验》和实验指导相关内 容。 3

3 品的营养成分要求;对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求;食品生产经营过程的卫生 要求;与食品安全有关的质量要求;食品检验方法与规程;其他需要制定为食品安全标准的内容。食品 安全国家标准由国务院卫生行政部门负责制定、公布,国务院标准化行政部门提供国家标准编号;农药 残留、兽药残留的限量规定及其检验方法与规程由国务院卫生行政部门、国务院农业行政部门制定;屠 宰畜禽的检验规程由国务院有关主管部门会同国务院卫生行政部门制定。《食品安全法》规定,企业必 须按照食品安全标准进行生产经营;监管部门按照食品安全标准进行检验、许可、进出口管理等监管, 发现不符合食品安全标准的食品,立即进行报告、评估、召回、查封、处罚等处置。目前,我国已制定 出国家食品安全卫生标准 400 余项,包括有毒有害物限量标准、各类食品卫生标准、食品营养与保健类 标准、食品卫生检验方法与检验规程等几大类。在食品安全法规定的食品安全国家标准公布前,要求食 品生产经营者按照现行食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准 生产经营食品。 (四)食品安全管理控制体系 从 20 世纪 60 年代末期,美国率先研制食品安全控制技术,随后国际相关组织和发达国家也开展相 关研究,于是 HACCP、GMP、SSOP、GAP、SOP(标准操作规程)、GHP(良好卫生规范)、GDP(良 好分销规范)、GVP(良好兽医规范)、GPP(良好生产规范)、GTP(良好贸易规范)等食品安全管理控 制体系相继应运而生,由于这些管理体系比传统的食品生产管理方法更科学有效,从而得到广泛应用与 发展。近期我国颁布的与动物性食品有关的食品安全管理体系主要有《食品安全管理体系 食品链中各类 组织的要求》(GB/T 22000—2006)、《食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求》(GB/T 27301— 2008)、《食品安全管理体系 罐头食品生产企业要求》(GB/T 27303—2008)、《食品安全管理体系 水产品 加工企业要求》(GB/T 27304—2008)、GBT 27302—2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要 求》,以及种植业和养殖业的 GAP、食品行业 HACCP、GMP 等管理控制体系。 (五)食品卫生安全检验 《食品安全法》第五章第五十七条到第六十一条对食品检验做了法律规定。三鹿奶粉事件后,国家 取消了食品免检制度,《食品安全法》规定,食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。食品安全法规 定,县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样 检验,食品生产经营企业可以自行对所生产的食品进行检验,也可以委托符合本法规定的食品检验机构 进行检验。食品卫生检验方法主要有感官检验、理化检验、微生物学检验,必要时辅以其他方法进行检 测。 1.感官检验 检验者采用视觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官,检查食品的色泽、气味与滋味、组织 状态,注意有无杂质。检验方法参见 GB/T 5009 《食品卫生检验方法 理化部分》和其他有关规定。 2.理化检验 使用物理化学方法,检测食品的一般成分、有害物质等。检测方法参见国家标准 GB/T 5009 《食品卫生检验方法 理化部分》及相关行业标准,部分方法参见实验指导相关内容。 3.微生物学检验 采用微生物学方法,检测食品中的菌落总数、大肠菌群、霉菌总数和酵母菌数, 并对致病菌、产毒霉菌进行鉴定。检验方法参见 GB/T 4789《食品卫生微生物学检验》和实验指导相关内 容

4.放射性物质检验方法见(食品中放射性物质检验》(GB/T14883)。 5.其他检验方法根据需要,有时需要进行寄生虫检验,食品害虫检验,病理学检验,毒理学检 验,分子生物学检验等。 二、食品安全风险监测和评估 食品安全监测与评估是为了防止食品中有害因素对公众健康的危害,系统地收集、分析和评价食品 中有毒有害因素数据和食源性疾病监测数据、相关信息的过程。目前,食品风险的监测与评估,延伸到 了食用农产品,包括种植和养殖的领域,体现了源头管理措施。新颁布的《食品安全法》确立了食品安 全监管重点,即建立食品风险监测与风险评估机制,以风险评估结果为依据,制定食品安全标准。 (一)食品安全风险监测 《食品安全法》第十一条规定,国家建立食品安全风险监测制度,对食源性疾病、食品污染以及食 品中的有害因素进行监测。国务院卫生行政部门会同国务院有关部门制定、实座国家食品安全风险监测 计划。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门根据国家食品安全风险监测计划,结合本行政区域的 具体情况,组织制定、实施本行政区域的食品安全风险监测方案。第十二条规定,国务院农业行政、质 量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理等有关部门获知有关食品安全风险信息后,应当立即向 国务院卫生行政部门通报。国务院卫生行政部门会同有关部门对信息核实后,应当及时调整食品安全风 险监测计划。 我国卫生部于2000年在全国建立了食品污染物和食源性疾病致病因素监测网,在16个省(区、市) 建立了食品污染物监测点,在21个省(区、市)建立了食源性疾病致病因素监测点。为了提高对食品中 有害因素的监测、评估能力和预警水平,进一步加大食源性疾病防控力度,卫生部将通过2009-2010年两 年的努力,要在现有食品污染物和食源性疾病致病因素监测网的基础上,依托现有的疾病预防控制和医 疗机构体系等资源,会同食品安全各相关部门在全国建立食品污染物、食源性疾病监测和总膳食调查体 系,建立食品安全有害因素与食源性疾病监测数据库,强食品安全风险监测数据的收集、报送和管理 监测体系还会逐步将监测范围覆盖到食品生产、流通和消费各个环节,对高风险食品原料、配料和食品 添加剂开展主动的动态性监测,并结合本地区食品行业特点和发现的食品安全隐患开展有针对性的监测 工作。 (二)食品安全风险评估 1991年,FAO/WHO和关税和贸易总协定(GATT)联合召开了“食品标准、食品中的化学物质残留 与食品贸易会议”,建议CAC在制定政策时应采用风险评估原理。I995年FAO/WHO提出,在国际食品 安全评价工作中要应用风险评估。1997年CAC正式决定采用与食品安全有关的风险分析术语的基本定 义,并把它们包含在新的CAC工作程序手册中。WTO的《实施卫生和植物卫生措施协定》(SPS)规定, 采取的卫生措施必须建立在风险评估的基础上。我国《食品安全法》第十三条规定,国家建立食品安全 风险评估制度,对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害进行风险评估。食品安全风险评估 应当运用科学方法,根据食品安全风险监测信息、科学数据以及其他有关信息进行。第十四条规定,国 务院卫生行政部门通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进 行检验和食品安全风险评估。目前,我国卫生部正在筹建国家食品安全风险评估委员会和国家食品安全

4 4.放射性物质检验 方法见《食品中放射性物质检验》(GB/T 14883)。 5.其他检验方法 根据需要,有时需要进行寄生虫检验,食品害虫检验,病理学检验,毒理学检 验,分子生物学检验等。 二、食品安全风险监测和评估 食品安全监测与评估是为了防止食品中有害因素对公众健康的危害,系统地收集、分析和评价食品 中有毒有害因素数据和食源性疾病监测数据、相关信息的过程。目前,食品风险的监测与评估,延伸到 了食用农产品,包括种植和养殖的领域,体现了源头管理措施。新颁布的《食品安全法》确立了食品安 全监管重点,即建立食品风险监测与风险评估机制,以风险评估结果为依据,制定食品安全标准。 (一)食品安全风险监测 《食品安全法》第十一条规定,国家建立食品安全风险监测制度,对食源性疾病、食品污染以及食 品中的有害因素进行监测。国务院卫生行政部门会同国务院有关部门制定、实施国家食品安全风险监测 计划。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门根据国家食品安全风险监测计划,结合本行政区域的 具体情况,组织制定、实施本行政区域的食品安全风险监测方案。第十二条规定,国务院农业行政、质 量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理等有关部门获知有关食品安全风险信息后,应当立即向 国务院卫生行政部门通报。国务院卫生行政部门会同有关部门对信息核实后,应当及时调整食品安全风 险监测计划。 我国卫生部于 2000 年在全国建立了食品污染物和食源性疾病致病因素监测网,在 16 个省(区、市) 建立了食品污染物监测点,在 21 个省(区、市)建立了食源性疾病致病因素监测点。为了提高对食品中 有害因素的监测、评估能力和预警水平,进一步加大食源性疾病防控力度,卫生部将通过 2009-2010 年两 年的努力,要在现有食品污染物和食源性疾病致病因素监测网的基础上,依托现有的疾病预防控制和医 疗机构体系等资源,会同食品安全各相关部门在全国建立食品污染物、食源性疾病监测和总膳食调查体 系,建立食品安全有害因素与食源性疾病监测数据库,强食品安全风险监测数据的收集、报送和管理, 监测体系还会逐步将监测范围覆盖到食品生产、流通和消费各个环节,对高风险食品原料、配料和食品 添加剂开展主动的动态性监测,并结合本地区食品行业特点和发现的食品安全隐患开展有针对性的监测 工作。 (二)食品安全风险评估 1991 年,FAO/WHO 和关税和贸易总协定(GATT)联合召开了“食品标准、食品中的化学物质残留 与食品贸易会议”,建议 CAC 在制定政策时应采用风险评估原理。1995 年 FAO/WHO 提出,在国际食品 安全评价工作中要应用风险评估。1997 年 CAC 正式决定采用与食品安全有关的风险分析术语的基本定 义,并把它们包含在新的 CAC 工作程序手册中。WTO 的《实施卫生和植物卫生措施协定》(SPS)规定, 采取的卫生措施必须建立在风险评估的基础上。我国《食品安全法》第十三条规定,国家建立食品安全 风险评估制度,对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害进行风险评估。食品安全风险评估 应当运用科学方法,根据食品安全风险监测信息、科学数据以及其他有关信息进行。第十四条规定,国 务院卫生行政部门通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进 行检验和食品安全风险评估。目前,我国卫生部正在筹建国家食品安全风险评估委员会和国家食品安全

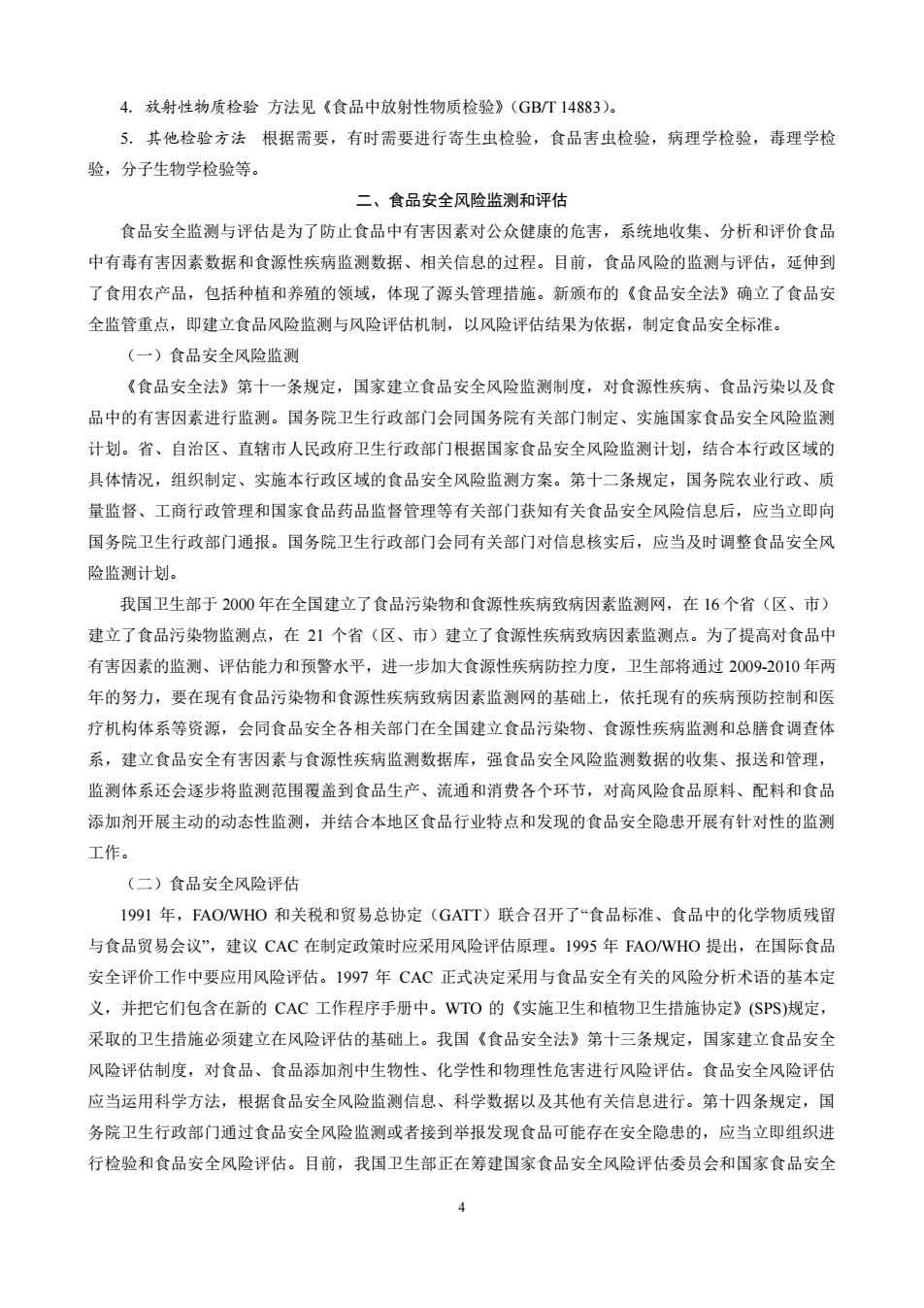

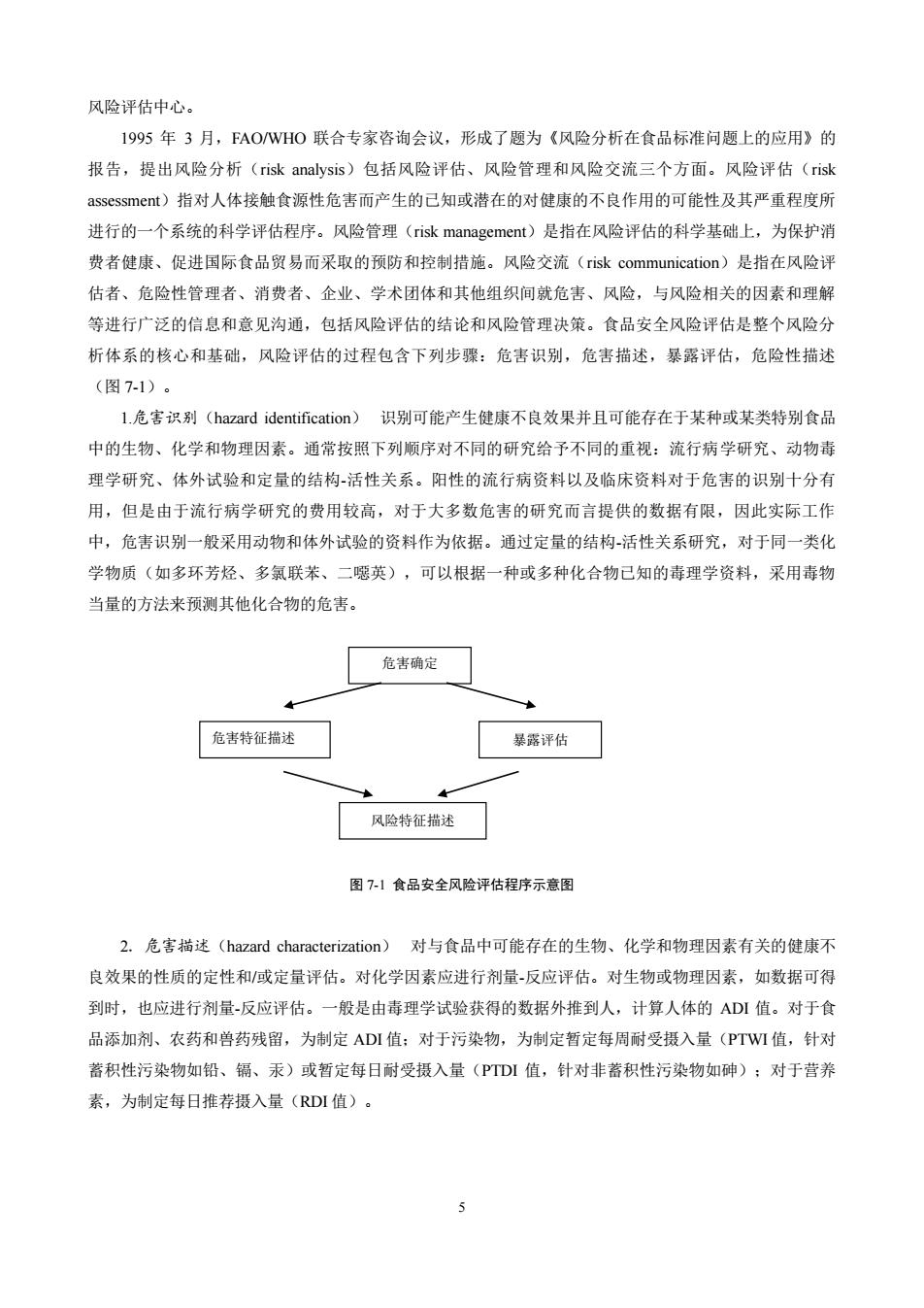

风险评估中心 1995年3月,FAO/WHO联合专家咨询会议,形成了题为《风险分析在食品标准问题上的应用》的 报告,提出风险分析(risk analysis)包括风险评估、风险管理和风险交流三个方面。风险评估(risk assessment)指对人体接触食源性危害而产生的已知或潜在的对健康的不良作用的可能性及其严重程度所 进行的一个系统的科学评估程序。风险管理(risk management)是指在风险评估的科学基础上,为保护消 费者健康、促进国际食品贸易而采取的预防和控制措施。风险交流(risk communication)是指在风险评 估者、危险性管理者、消费者、企业、学术团体和其他组织间就危害、风险,与风险相关的因素和理解 等进行广泛的信息和意见沟通,包括风险评估的结论和风险管理决策。食品安全风险评估是整个风险分 析体系的核心和基础,风险评估的过程包含下列步骤:危苦识别,危吉描述,暴露评估,危险性描述 (图7-1)。 .危害识别()识别可能产生健康不良效果并且可能存在于某种或某类特别食品 中的生物、化学和物理因素。通常按照下列顺序对不同的研究给予不同的重视:流行病学研究、动物毒 理学研究、体外试验和定量的结构活性关系。阳性的流行病资料以及临床资料对于危害的识别十分有 用,但是由于流行病学研究的费用较高,对于大多数危害的研究而言提供的数据有限,因此实际工作 中,危害识别一般采用动物和体外试验的资料作为依据。通过定量的结构-活性关系研究,对于同一类化 学物质(如多环芳烃、多氯联苯、二嗯英),可以根据一种或多种化合物已知的毒理学资料,采用毒物 当量的方法来预测其他化合物的危害。 危害确定 危害特征描述 暴露评估 风险特征描述 图71食品安全风险评估程序示意图 2.危害描迷述(hazard characterization)对与食品中可能存在的生物、化学和物理因素有关的健康不 良效果的性质的定性和/或定量评估。对化学因素应进行剂量-反应评估。对生物或物理因素,如数据可得 到时,也应进行剂量反应评估。一般是由毒理学试验获得的数据外推到人,计算人体的ADI值。对于食 品添加剂、农药和兽药残留,为制定ADI值:对于污染物,为制定暂定每周耐受摄入量(PTWI值,针对 蓄积性污染物如铅、镉、汞)或暂定每日耐受摄入量(PTD1值,针对非蓄积性污染物如砷):对于营养 素,为制定每日推荐摄入量(RDI值)

5 风险评估中心。 1995 年 3 月,FAO/WHO 联合专家咨询会议,形成了题为《风险分析在食品标准问题上的应用》的 报告,提出风险分析(risk analysis)包括风险评估、风险管理和风险交流三个方面。风险评估(risk assessment)指对人体接触食源性危害而产生的已知或潜在的对健康的不良作用的可能性及其严重程度所 进行的一个系统的科学评估程序。风险管理(risk management)是指在风险评估的科学基础上,为保护消 费者健康、促进国际食品贸易而采取的预防和控制措施。风险交流(risk communication)是指在风险评 估者、危险性管理者、消费者、企业、学术团体和其他组织间就危害、风险,与风险相关的因素和理解 等进行广泛的信息和意见沟通,包括风险评估的结论和风险管理决策。食品安全风险评估是整个风险分 析体系的核心和基础,风险评估的过程包含下列步骤:危害识别,危害描述,暴露评估,危险性描述 (图 7-1)。 1.危害识别(hazard identification) 识别可能产生健康不良效果并且可能存在于某种或某类特别食品 中的生物、化学和物理因素。通常按照下列顺序对不同的研究给予不同的重视:流行病学研究、动物毒 理学研究、体外试验和定量的结构-活性关系。阳性的流行病资料以及临床资料对于危害的识别十分有 用,但是由于流行病学研究的费用较高,对于大多数危害的研究而言提供的数据有限,因此实际工作 中,危害识别一般采用动物和体外试验的资料作为依据。通过定量的结构-活性关系研究,对于同一类化 学物质(如多环芳烃、多氯联苯、二噁英),可以根据一种或多种化合物已知的毒理学资料,采用毒物 当量的方法来预测其他化合物的危害。 图 7-1 食品安全风险评估程序示意图 2.危害描述(hazard characterization) 对与食品中可能存在的生物、化学和物理因素有关的健康不 良效果的性质的定性和/或定量评估。对化学因素应进行剂量-反应评估。对生物或物理因素,如数据可得 到时,也应进行剂量-反应评估。一般是由毒理学试验获得的数据外推到人,计算人体的 ADI 值。对于食 品添加剂、农药和兽药残留,为制定 ADI 值;对于污染物,为制定暂定每周耐受摄入量(PTWI 值,针对 蓄积性污染物如铅、镉、汞)或暂定每日耐受摄入量(PTDI 值,针对非蓄积性污染物如砷);对于营养 素,为制定每日推荐摄入量(RDI 值)。 危害特征描述 危害确定 暴露评估 风险特征描述