第一章 软饮料用原辅材料 ➢满足嗜好要求 ➢工艺要求 ➢满足功能 特性 原辅料

第一章 软饮料用原辅材料 ➢满足嗜好要求 ➢工艺要求 ➢满足功能 特性 原辅料

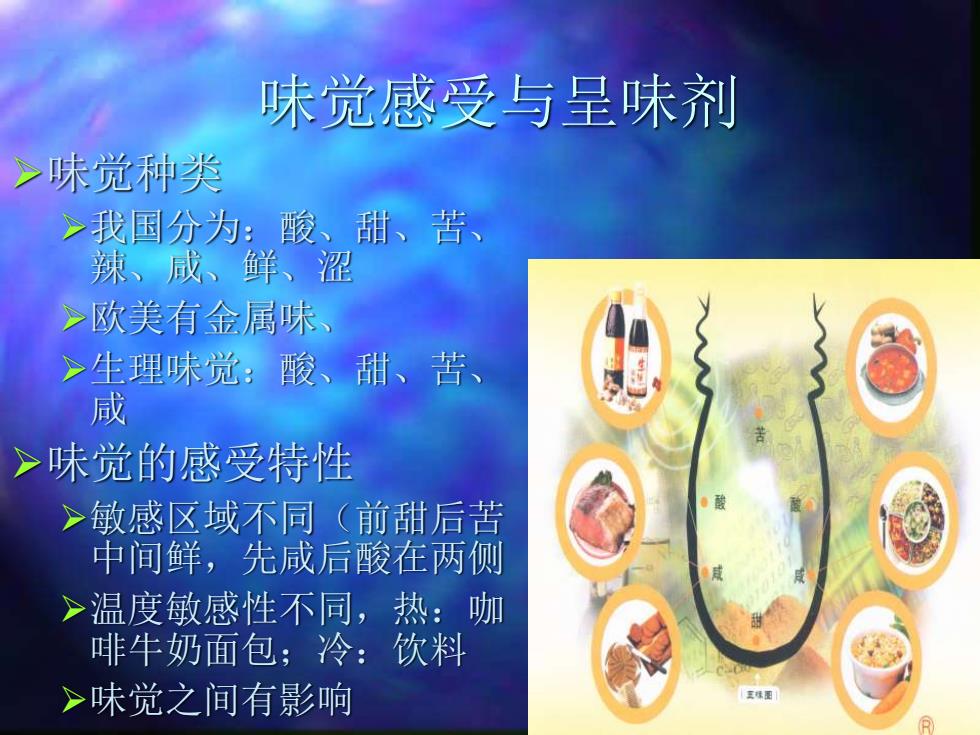

味觉感受与呈味剂 ➢味觉种类 ➢我国分为:酸、甜、苦、 辣、咸、鲜、涩 ➢欧美有金属味、 ➢生理味觉:酸、甜、苦、 咸 ➢味觉的感受特性 ➢敏感区域不同(前甜后苦 中间鲜,先咸后酸在两侧 ➢温度敏感性不同,热:咖 啡牛奶面包;冷:饮料 ➢味觉之间有影响

味觉感受与呈味剂 ➢味觉种类 ➢我国分为:酸、甜、苦、 辣、咸、鲜、涩 ➢欧美有金属味、 ➢生理味觉:酸、甜、苦、 咸 ➢味觉的感受特性 ➢敏感区域不同(前甜后苦 中间鲜,先咸后酸在两侧 ➢温度敏感性不同,热:咖 啡牛奶面包;冷:饮料 ➢味觉之间有影响

味觉之间的相互作用 味的对比 一种味使得另一种味变得更强 – 同时对比:两种味同时存在的对比 – 继时对比:两种味先后存在的对比 味的变调 – 第一种味使第二种味的味质发生改变的现象 味的相乘 – 同时存在时比单独存在时的总和还强的现象 味的消杀 – 两味混合会比单独存在时显著减弱的现象

味觉之间的相互作用 味的对比 一种味使得另一种味变得更强 – 同时对比:两种味同时存在的对比 – 继时对比:两种味先后存在的对比 味的变调 – 第一种味使第二种味的味质发生改变的现象 味的相乘 – 同时存在时比单独存在时的总和还强的现象 味的消杀 – 两味混合会比单独存在时显著减弱的现象

第一节 甜味料 甜味料是指能赋予饮料甜味的一类物质 按其营养特征可分为营养型甜味料和非营 养型甜味料。按其来源可分为天然甜味料 和人工合成甜味料。 – 营养型甜味剂是指与蔗糖甜度相同时的重量, 其热值在蔗糖热值2%以上者,主要包括各 种糖类和糖醇类,如蔗糖、葡萄糖、果糖、 麦芽糖醇等; – 非营养型甜味剂是指热值低于蔗糖热值的 2%者,如甘草、甜叶菊、罗汉果、甜蜜素、 甜味素等

第一节 甜味料 甜味料是指能赋予饮料甜味的一类物质 按其营养特征可分为营养型甜味料和非营 养型甜味料。按其来源可分为天然甜味料 和人工合成甜味料。 – 营养型甜味剂是指与蔗糖甜度相同时的重量, 其热值在蔗糖热值2%以上者,主要包括各 种糖类和糖醇类,如蔗糖、葡萄糖、果糖、 麦芽糖醇等; – 非营养型甜味剂是指热值低于蔗糖热值的 2%者,如甘草、甜叶菊、罗汉果、甜蜜素、 甜味素等

一、常用甜味料 1.天然甜味料 – 糖类 蔗糖、高果糖浆、葡萄糖、果糖、麦芽糖、 乳糖、异麦芽酮糖(帕拉金糖)等 –糖醇类 山梨糖醇、麦芽糖醇、木糖醇等。这些甜 味料因在体内代谢多与胰岛素无关,因此作为糖尿病 人用甜味剂备受欢迎。某些糖醇类还可以作为低热量 甜味料和抗龋齿甜味料应用 – 其他天然甜味剂 甘草素、甜菊苷等 2.非天然甜味剂 –糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、天门冬酰苯 丙氨酸甲酯(甜味素)、阿力甜等

一、常用甜味料 1.天然甜味料 – 糖类 蔗糖、高果糖浆、葡萄糖、果糖、麦芽糖、 乳糖、异麦芽酮糖(帕拉金糖)等 –糖醇类 山梨糖醇、麦芽糖醇、木糖醇等。这些甜 味料因在体内代谢多与胰岛素无关,因此作为糖尿病 人用甜味剂备受欢迎。某些糖醇类还可以作为低热量 甜味料和抗龋齿甜味料应用 – 其他天然甜味剂 甘草素、甜菊苷等 2.非天然甜味剂 –糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、天门冬酰苯 丙氨酸甲酯(甜味素)、阿力甜等