汽车悬架系统 设计机理、方法及准则 祁宏钟 2001.12

汽车悬架系统 设计机理、方法及准则 祁宏钟 2001.12 1

录 1驱动型式和悬架 11前悬架和后悬架概论 12独立悬架概论 121要求 122双横臂式悬架 123麦弗逊式悬架 1.2.4纵臂式悬架」 .9 1.2.5斜置单臂式悬架 1.3非独立悬架概论 1.4标准驱动型式一发动机前置后 2 .17 1.4.2前悬架(非驱动桥) 20 14.3后悬架(驱动桥) 2 1.5发动机后置和发动机中置的驱动型式 .26 1.6前轮驱动型式 28 1.6.1结构类型 1.6.2前轮驱动型式的优缺点. 31 1.6.3前悬架(驱动桥) 33 1.6.4后悬架(非驱动轴) 36 17全轮驱动 1.7.1轿车与小客车中的手动可分离式全轮驱动. .41 172离用车和多用途车中的手动可分璃式全轮驱动 43 17.3轿车和小客车中的常啮合式全轮驱动 AA 1.7.4全轮驱动的优缺点。 49 2轮胎 50 3车桥运动学和弹性运动学 3.1车轮定位值的目的 55 32轴距 56 33轮距 3.4侧倾中心和侧倾轴线 .65 3.41定义 65 3.42侧倾轴线 67 3.4.3独立悬架的侧倾中心. 68 3.4.4复合式旋架的侧倾中心 73 3.45非独立悬架的侧倾中心 .74 35车轮外倾角. 77 35.1外倾角值和外倾角定义 77 3.52外倾角的运动变化 9 3.5.3外倾角变化的图解法 .80

目 录 1 驱动型式和悬架.1 1.1 前悬架和后悬架概论 .1 1.2 独立悬架概论.1 1.2.1 要求.1 1.2.2 双横臂式悬架 .3 1.2.3 麦弗逊式悬架 .4 1.2.4 纵臂式悬架 .9 1.2.5 斜置单臂式悬架 .10 1.3 非独立悬架概论 .12 1.4 标准驱动型式—发动机前置后 .17 1.4.2 前悬架(非驱动桥) .20 1.4.3 后悬架(驱动桥) .23 1.5 发动机后置和发动机中置的驱动型式 .26 1.6 前轮驱动型式.28 1.6.1 结构类型.28 1.6.2 前轮驱动型式的优缺点 .31 1.6.3 前悬架(驱动桥) .33 1.6.4 后悬架(非驱动轴) .36 1.7 全轮驱动.41 1.7.1 轿车与小客车中的手动可分离式全轮驱动.41 1.7.2 商用车和多用途车中的手动可分离式全轮驱动.43 1.7.3 轿车和小客车中的常啮合式全轮驱动.44 1.7.4 全轮驱动的优缺点 .49 2 轮胎.50 3 车桥运动学和弹性运动学 .55 3.1 车轮定位值的目的 .55 3.2 轴距.56 3.3 轮距.56 3.4 侧倾中心和侧倾轴线 .65 3.4.1 定义.65 3.4.2 侧倾轴线 .67 3.4.3 独立悬架的侧倾中心.68 3.4.4 复合式旋架的侧倾中心 .73 3.4.5 非独立悬架的侧倾中心 .74 3.5 车轮外倾角.77 3.5.1 外倾角值和外倾角定义 .77 3.5.2 外倾角的运动变化 .79 3.5.3 外倾角变化的图解法 .80 2

3.54曲线行使时的侧倾外倾角 .LbL.c 82 3.5.5弹簧外倾角 .85 3.6前束和自转向特性 3.6.1定义和规定值 362前束的运动变化 89 3.6.3侧倾转向引起的前束变化 3.64侧向力引起的前束变化 3.6.5纵向力引起的前束变化 98 3.7转向角和传动比 103 3.71转向角 103 372转弯圆和转弯通道外圆 .104 373转向角传动比 107 3.74动态转向角传动出 109 3.8转向回正概论 .11d 3.9主销内领角和主销偏移距 112 3.91主销内倾角和主销偏移距的关系 12 3.9.2转动力臂 6 3.9.3纵向力臂 117 3.94主销偏移距的变化 119 3.10主销后倾. .119 3.10.1车轮主销后倾拖和轮胎拖阻 110 3.10.2主销后倾和直线行驶 3.10.3转弯时的回正力矩 3.10.4转弯时主销内侧角、车轮外倾角和主销后倾角的变化, .126 3.10.5前轮跳动引起的主销后倾角变化 130 3.10.6车轮跳动引起的后轮支架转动 3.10.7主销后倾时垂直力的分解 136 3.10.8规定值与公差 138 3.10.9主销后倾角和主销内倾角的测量 139 3.1抗制动纵倾性和抗起动纵倾性 141 3.11.1定义 141 3.112前悬架纵倾中心 142 3.11.3后悬架纵倾中心 144 4弹性元件 1 4.1对弹性元件的要求 147 4.2质量、振动频率和弹簧刚度 148 43总质最与地荷质量 152 43.1空载质量 152 4.3.2出厂说明书上的总质量 .153 4.33容许装截质量 153 43.4汽车的设计质星 154

3.5.4 曲线行使时的侧倾外倾角 .82 3.5.5 弹簧外倾角 .85 3.6 前束和自转向特性 .86 3.6.1 定义和规定值 .86 3.6.2 前束的运动变化 .89 3.6.3 侧倾转向引起的前束变化 .91 3.6.4 侧向力引起的前束变化 .96 3.6.5 纵向力引起的前束变化 .98 3.7 转向角和传动比 .103 3.7.1 转向角.103 3.7.2 转弯圆和转弯通道外圆 .104 3.7.3 转向角传动比 .107 3.7.4 动态转向角传动比 .109 3.8 转向回正概论.110 3.9 主销内倾角和主销偏移距 .112 3.9.1 主销内倾角和主销偏移距的关系 .112 3.9.2 转动力臂.116 3.9.3 纵向力臂.117 3.9.4 主销偏移距的变化 .119 3.10 主销后倾.119 3.10.1 车轮主销后倾拖和轮胎拖距 .119 3.10.2 主销后倾和直线行驶 .122 3.10.3 转弯时的回正力矩 .123 3.10.4 转弯时主销内侧角、车轮外倾角和主销后倾角的变化.126 3.10.5 前轮跳动引起的主销后倾角变化.130 3.10.6 车轮跳动引起的后轮支架转动 .134 3.10.7 主销后倾时垂直力的分解 .136 3.10.8 规定值与公差 .138 3.10.9 主销后倾角和主销内倾角的测量.139 3.11 抗制动纵倾性和抗起动纵倾性 .141 3.11.1 定义.141 3.11.2 前悬架纵倾中心 .142 3.11.3 后悬架纵倾中心 .144 4 弹性元件.147 4.1 对弹性元件的要求 .147 4.2 质量、振动频率和弹簧刚度 .148 4.3 总质量与轴荷质量 .152 4.3.1 空载质量.152 4.3.2 出厂说明书上的总质量 .153 4.3.3 容许装载质量 .153 4.3.4 汽车的设计质量 .154 3

4.3.5容许轴载质量 4.3.6轴载质量分配 155 44弹性元件的特性曲线 57 4.4.1前悬架 1 4.42后悬想 159 4.4.3弹性元件和操纵稳定 163 4.4.4弹性元件的侧倾 167 45弹簧种类 168 4.5.1分类 168 4.52钢制弹簧. 169 4.5.3行程限位块和铺助弹留 170 4.54横向稳定器 171 4.6减振器」 172 4.6.1安装方式 17 4.62不充气的双筒减振器 174 4.63充气的双筒减振器 178 4.6.4充气的单筒式减振器 170 4.65不充气的单筒式减振器 185 4.6.7减振器的吊挂装置 4.6.8减振器中的限位块和辅助弹簧 190 4.7弹簧减振器 4.8弹簧柱和减振器柱 4.8.1弹簧柱结构型式 195 4.82充气的双筒式弹簧柱 197 4.8.4减振器柱 198 4.9阻尼可调式减振器 198

4.3.5 容许轴载质量 .154 4.3.6 轴载质量分配 .155 4.4 弹性元件的特性曲线 .157 4.4.1 前悬架.157 4.4.2 后悬架.159 4.4.3 弹性元件和操纵稳定性 .163 4.4.4 弹性元件的侧倾 .167 4.5 弹簧种类.168 4.5.1 分类.168 4.5.2 钢制弹簧.169 4.5.3 行程限位块和辅助弹簧 .170 4.5.4 横向稳定器 .171 4.6 减振器.172 4.6.1 安装方式.173 4.6.2 不充气的双筒减振器 .174 4.6.3 充气的双筒减振器 .178 4.6.4 充气的单筒式减振器 .179 4.6.5 不充气的单筒式减振器 .185 4.6.7 减振器的吊挂装置 .189 4.6.8 减振器中的限位块和辅助弹簧 .190 4.7 弹簧减振器.194 4.8 弹簧柱和减振器柱 .195 4.8.1 弹簧柱结构型式 .195 4.8.2 充气的双筒式弹簧柱 .197 4.8.4 减振器柱.198 4.9 阻尼可调式减振器 .198 4

1驱动型式和悬架 本章闸述驱动型式和悬架的直接关系, 1.1前悬架和后悬架概论 悬想的型式根据比是用于可转向的前桥,还是后桥,是用于驱动桥,还品非取动桥而有所不 同。此外,还有非独立悬架和独立悬架之别。属于后者的有双横臂式悬架和麦弗逊式悬架,它们房 需侧向(即占汽车中部的)空间小(有利于发动机布置);以及纵臂式悬架和斜置单臂式悬架,它 们几乎不占用高度空间,从而允许行李箱宽散,而且底部平整。 介于非独立悬架和独立悬架之间的是复合式悬架。它非常节省空间,但仅可用作为前轮驱动车 辆的后悬架(图11)。 在所有非独立悬架中,车桥在整个弹簧行程范围内运动,为此必须提供车桥上方的空间。对于 后桥来说,这就要减小行李箱空间,并使备胎布置困难:而对于前桥来说,车桥要布置在发动机下 方,为了获得足够的弹簧压缩行程,就不可避免地要抬高发动机或者是把它后移。由于这个原因, 非独立悬架用于前桥仅仅是在载货汽车以及全轮驱动的多用途轿车中(图L1)。 1.2独立悬架概论 1.2.1要求 轿车底盘的发展应该比发动机发展得快。加速性能不断改善,最高车速和转弯车速愈来愈高以 及行驶减速度愈来愈大,要求有更加安全的底盘。独立悬架正是适合于此要求。它的主要优点是: a需用空间小: 图1.I占用空间很小的四杆一复合式悬架。Ranault5 GT Turbo型、9、11、2I型和Rapid 型轿车采用该种悬架,它每侧都有2根扭杆(件4和件8)。V型断面的横梁10具有不等长的 翼缘,抗弯性好,但抗扭性差,它承受由垂直&、侧向力以及制动力产生的总力矩:,它还部 分地起到力横向稳定杆的作用。 直径23.4mm的后杆8粗于前杆4(20.8mm)带有细齿断面13的杆8外端与纵臂1响 合,车轮跳动时,在连接块12中产生一个纯转矩。该转矩又由此传递给前杆4,从而使它也受

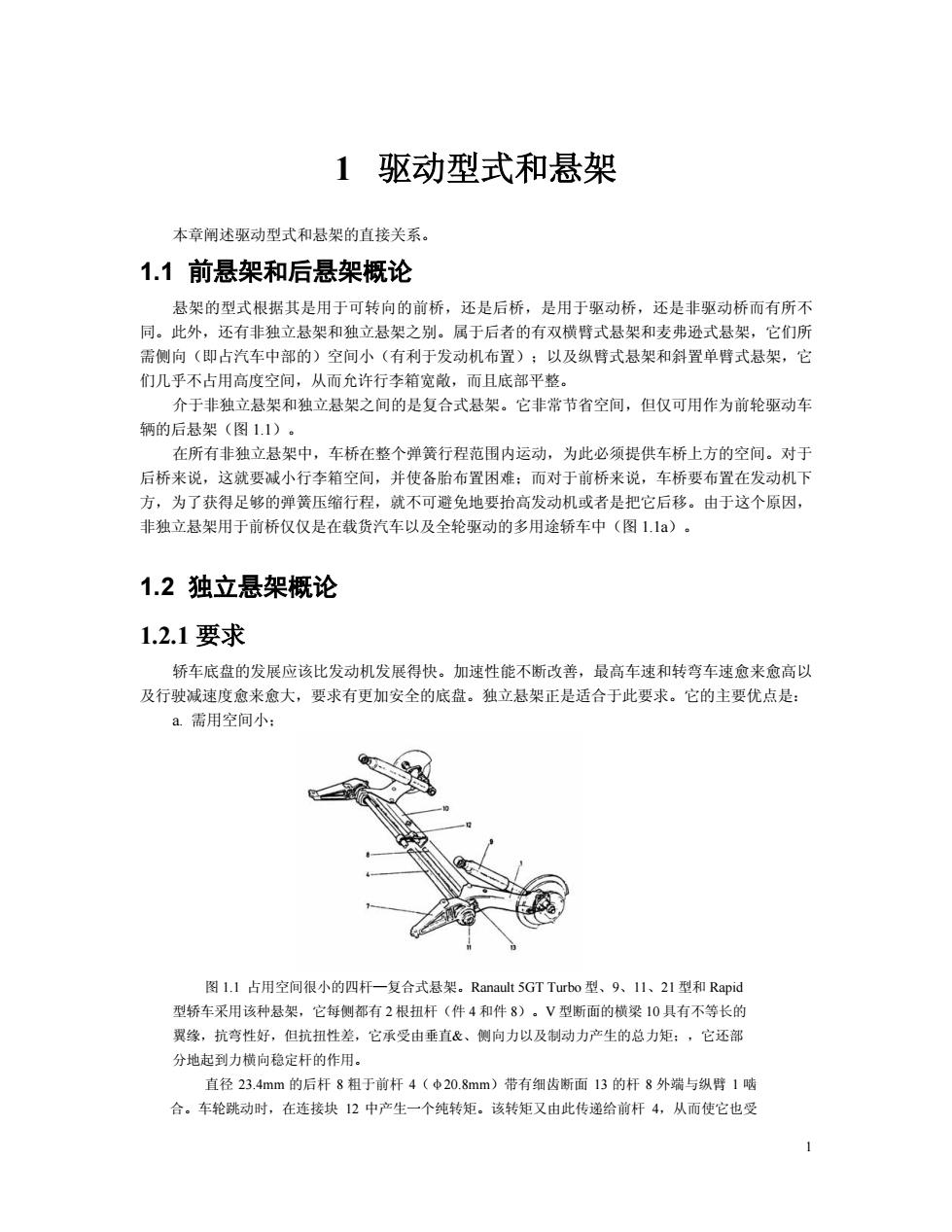

1 驱动型式和悬架 本章阐述驱动型式和悬架的直接关系。 1.1 前悬架和后悬架概论 悬架的型式根据其是用于可转向的前桥,还是后桥,是用于驱动桥,还是非驱动桥而有所不 同。此外,还有非独立悬架和独立悬架之别。属于后者的有双横臂式悬架和麦弗逊式悬架,它们所 需侧向(即占汽车中部的)空间小(有利于发动机布置);以及纵臂式悬架和斜置单臂式悬架,它 们几乎不占用高度空间,从而允许行李箱宽敞,而且底部平整。 介于非独立悬架和独立悬架之间的是复合式悬架。它非常节省空间,但仅可用作为前轮驱动车 辆的后悬架(图 1.1)。 在所有非独立悬架中,车桥在整个弹簧行程范围内运动,为此必须提供车桥上方的空间。对于 后桥来说,这就要减小行李箱空间,并使备胎布置困难;而对于前桥来说,车桥要布置在发动机下 方,为了获得足够的弹簧压缩行程,就不可避免地要抬高发动机或者是把它后移。由于这个原因, 非独立悬架用于前桥仅仅是在载货汽车以及全轮驱动的多用途轿车中(图 1.1a)。 1.2 独立悬架概论 1.2.1 要求 轿车底盘的发展应该比发动机发展得快。加速性能不断改善,最高车速和转弯车速愈来愈高以 及行驶减速度愈来愈大,要求有更加安全的底盘。独立悬架正是适合于此要求。它的主要优点是: a. 需用空间小; 图 1.1 占用空间很小的四杆—复合式悬架。Ranault 5GT Turbo 型、9、11、21 型和 Rapid 型轿车采用该种悬架,它每侧都有 2 根扭杆(件 4 和件 8)。V 型断面的横梁 10 具有不等长的 翼缘,抗弯性好,但抗扭性差,它承受由垂直&、侧向力以及制动力产生的总力矩;,它还部 分地起到力横向稳定杆的作用。 直径 23.4mm 的后杆 8 粗于前杆 4(φ20.8mm)带有细齿断面 13 的杆 8 外端与纵臂 1 啮 合。车轮跳动时,在连接块 12 中产生一个纯转矩。该转矩又由此传递给前杆 4,从而使它也受 1