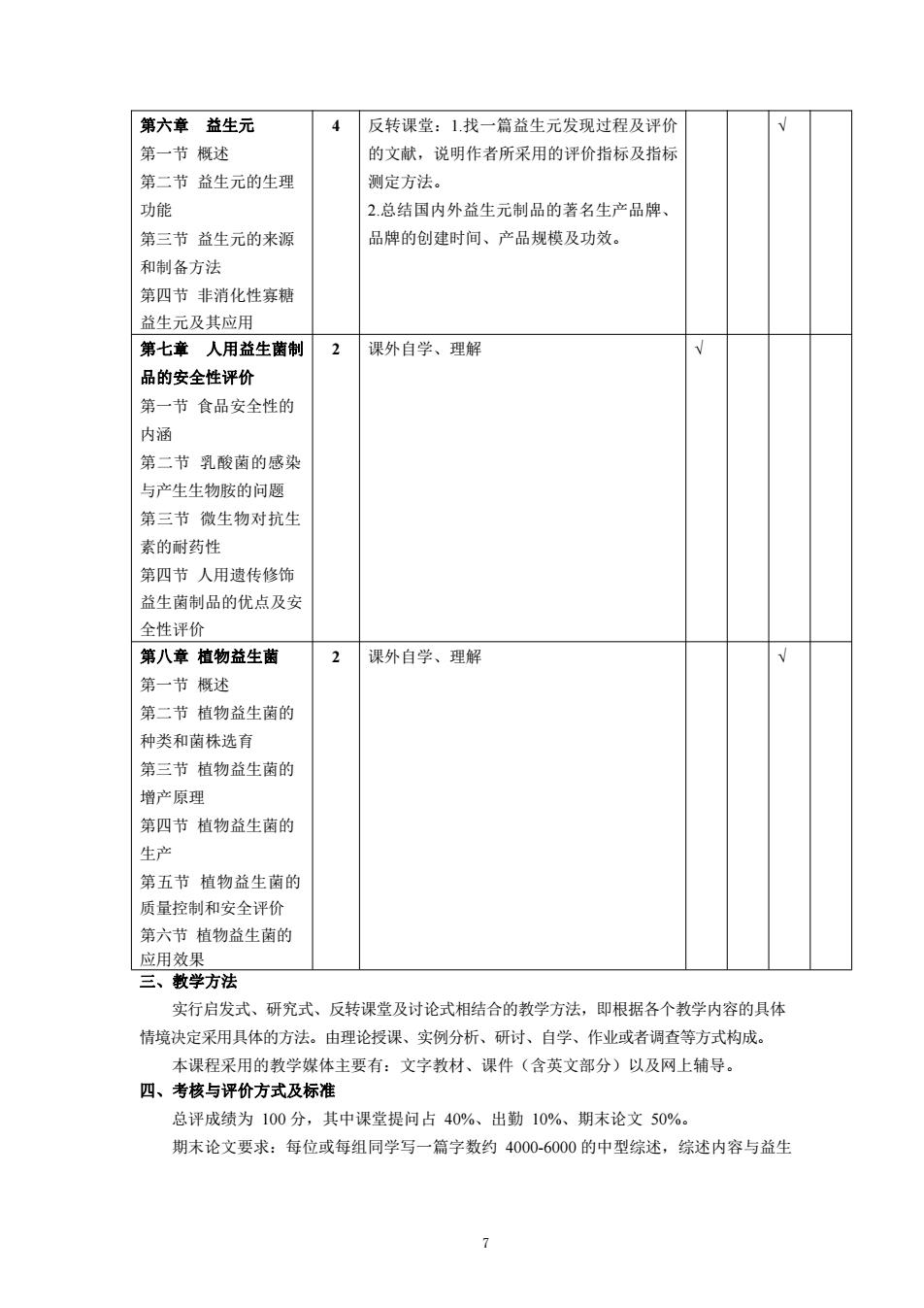

第六章益生元 4反转课堂:1找一篇益生元发现过程及评价 第一节概述 的文献,说明作者所采用的评价指标及指标 第二节益生元的生理 测定方法。 功能 2总结国内外益生元制品的著名生产品牌、 第三节益生元的来 品牌的创建时间、产品规模及功效。 和制备方法 第四节非消化性寡糖 益生元及其应用 第七章人用益生菌制 2 课外自学、理解 品的安全性评价 第一节食品安全性的 内涵 第二节乳酸菌的感染 与产生生物胺的问题 第三节微生物对抗生 素的耐药性 第四节人用遗传修饰 益生菌制品的优点及安 全性评价 第八章植物益生菌 2课外自学、理解 第一节概述 第二节植物益生菌的 种类和菌株选有 第三节植物益生菌的 增产原理 第四节抽物益生茵的 生产 第五节植物益生菌的 质量控制和安全评价 第六节植物益生莆的 应用效果 三、教学方法 实行启发式、研究式、反转课堂及讨论式相结合的教学方法,即根据各个教学内容的具体 情境决定采用具体的方法。由理论授课、实例分析、研讨、自学、作业或者调查等方式构成。 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材、课件(含英文部分)以及网上辅导。 四、考核与评价方式及标准 总评成绩为100分,其中课堂提问占40%、出勤10%、期末论文50%。 期末论文要求:每位或每组同学写一篇字数约4000-6000的中型综述,综述内容与益生 7

7 第六章 益生元 第一节 概述 第二节 益生元的生理 功能 第三节 益生元的来源 和制备方法 第四节 非消化性寡糖 益生元及其应用 4 反转课堂:1.找一篇益生元发现过程及评价 的文献,说明作者所采用的评价指标及指标 测定方法。 2.总结国内外益生元制品的著名生产品牌、 品牌的创建时间、产品规模及功效。 √ 第七章 人用益生菌制 品的安全性评价 第一节 食品安全性的 内涵 第二节 乳酸菌的感染 与产生生物胺的问题 第三节 微生物对抗生 素的耐药性 第四节 人用遗传修饰 益生菌制品的优点及安 全性评价 2 课外自学、理解 √ 第八章 植物益生菌 第一节 概述 第二节 植物益生菌的 种类和菌株选育 第三节 植物益生菌的 增产原理 第四节 植物益生菌的 生产 第五节 植物益生菌的 质量控制和安全评价 第六节 植物益生菌的 应用效果 2 课外自学、理解 √ 三、教学方法 实行启发式、研究式、反转课堂及讨论式相结合的教学方法,即根据各个教学内容的具体 情境决定采用具体的方法。由理论授课、实例分析、研讨、自学、作业或者调查等方式构成。 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材、课件(含英文部分)以及网上辅导。 四、考核与评价方式及标准 总评成绩为 100 分,其中课堂提问占 40%、出勤 10%、期末论文 50%。 期末论文要求:每位或每组同学写一篇字数约 4000-6000 的中型综述,综述内容与益生

菌有关,写作条理清楚逻辑性强,能较系统说明一个主题并初步得出自己的结论,引用文献中 近5年的中文文献多于5篇、英文SC1文献至少1篇,无错别字及排版错误。 期末论文内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念、知识的记忆、原理的掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 五、参考教材和阅读书目 参考教材: 郭本恒,刘振民,《益生菌》,化学工业出版社,2016。 阅读书目: 李亦德,《走进微生态世界益生菌、益生元领你健康长寿》,上海科学技术出版社,2010:加 里·赫夫纳格尔,莎拉维尼克,《益生南健康宝典》,南海出版公司,2009: 郭兴华,《益生菌基础与应用》,北京科学技术出版社,2002: 陈卫,《乳酸菌科学与技术》,科学出版社,2018: 孟祥晨,杜鹏,李艾黎,《乳酸菌与乳品发酵剂》,科学出版社,2009: 杨洁彬,《乳酸菌:生物学基础及应用》,中国轻工业出版社,1996。 六、本课程与其它课程的联系 前修课程:食品化学、分析化学、食品微生物和生物化学。 主撰人:汪立平 审核人:欧杰卢瑛 分管教学院长:金银哲 2019年01月02日 附录、课程思政素材 1科技企业北京韩美药品有限公司(产品为益生南药物妈咪爱)克服困难、锐意进取 的实例,激发学习热情 2.科学实验的严谨求实精神,基本学术道德规范。学科名人排除阻力、坚持创新的进取 精神(益生菌的功能性评价体系进展等)。 3.国内外知名益生菌药企、膳食补充剂比较,发现我国和世界益生菌产业的差距,树立立 志科学报国的爱国情怀。 4科学研究的复杂性和科研工作者应具备的敬业乐群的合作精神(青蒿素的发现和人工 合成结品牛胰岛素等)。 5.学科名人以身许国的民族精神(徐光宪等),科技名人回馈社会的奉献精神(诺贝尔 和索尔准等),科技名人的社会责任感(鲍林等)。 6.民族自豪感和自信心教有(以我国丰富的乳酸菌资源等为例)。 7.自然辩证法和思辨精神教有(李约瑟难题、钱学森之问等)

8 菌有关,写作条理清楚逻辑性强,能较系统说明一个主题并初步得出自己的结论,引用文献中 近 5 年的中文文献多于 5 篇、英文 SCI 文献至少 1 篇,无错别字及排版错误。 期末论文内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念、知识的记忆、原理的掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 五、参考教材和阅读书目 参考教材: 郭本恒, 刘振民,《益生菌》,化学工业出版社,2016。 阅读书目: 李亦德,《走进微生态世界:益生菌、益生元领你健康长寿》,上海科学技术出版社,2010; 加 里·赫夫纳格尔, 莎拉·维尼克,《益生菌健康宝典》,南海出版公司,2009; 郭兴华,《益生菌基础与应用》,北京科学技术出版社,2002; 陈卫,《乳酸菌科学与技术》,科学出版社,2018; 孟祥晨, 杜鹏, 李艾黎,《乳酸菌与乳品发酵剂》,科学出版社,2009; 杨洁彬,《乳酸菌:生物学基础及应用》,中国轻工业出版社,1996。 六、本课程与其它课程的联系 前修课程:食品化学、分析化学、食品微生物和生物化学。 附录、课程思政素材 主撰人:汪立平 审核人:欧杰 卢瑛 分管教学院长:金银哲 2019 年 01 月 02 日 1.科技企业北京韩美药品有限公司(产品为益生菌药物-妈咪爱)克服困难、锐意进取 的实例,激发学习热情。 2.科学实验的严谨求实精神,基本学术道德规范。学科名人排除阻力、坚持创新的进取 精神(益生菌的功能性评价体系进展等)。 3.国内外知名益生菌药企、膳食补充剂比较,发现我国和世界益生菌产业的差距,树立立 志科学报国的爱国情怀。 4.科学研究的复杂性和科研工作者应具备的敬业乐群的合作精神(青蒿素的发现和人工 合成结晶牛胰岛素等)。 5.学科名人以身许国的民族精神(徐光宪等),科技名人回馈社会的奉献精神(诺贝尔 和索尔维等),科技名人的社会责任感(鲍林等)。 6.民族自豪感和自信心教育(以我国丰富的乳酸菌资源等为例)。 7.自然辩证法和思辨精神教育(李约瑟难题、钱学森之问等)

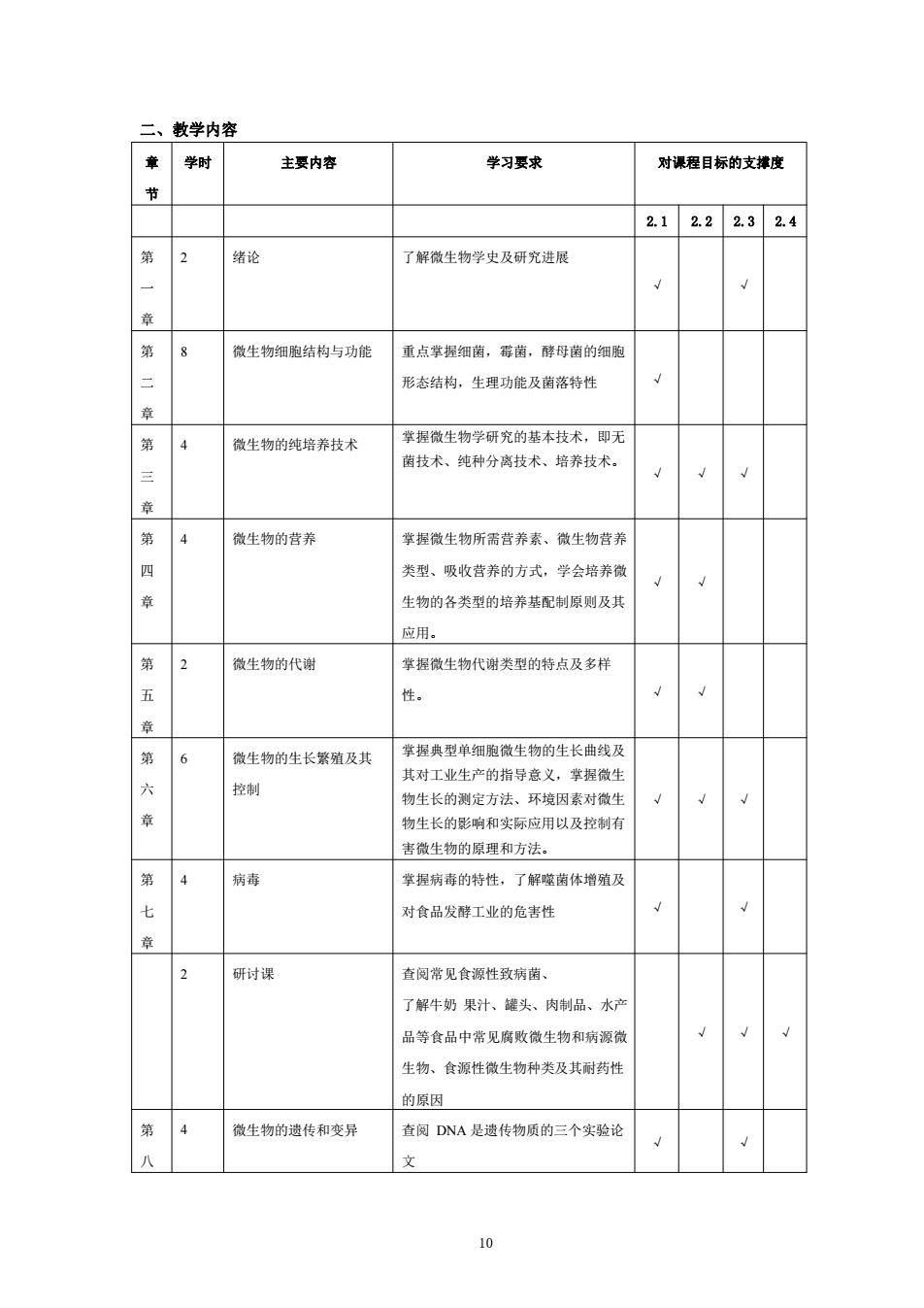

《食品微生物学》(理论课)教学大纲 课程名称(中文/英文):食品微生物学(Food microbiology)课程编号:l18061l5 学分:3 学时:总学时48 学时分配:讲授学时:40~42 讨论学时:2一4 考试学时:2 课程负责人:宁喜斌李晓晖 一、课程简介 1.课程概况 本课程主要讲授微生物的形态和构造、微生物的营养和培养基、微生物代谢和发酵、微生 物的生长及其控制、微生物的遗传变异和育种、微生物的生态、微生物的分类和鉴定:食品中存 在的各类微生物的生物学特性:有害微生物在食品加工、保藏等过程引起的腐败、预防和消除: 有益微生物在食品生产中的发掘、利用、改善和保护等知识。通过本课程的学习,使学生掌捏微 生物学的基本原理及其在食品生产过程中的应用,了解食品防腐、保藏和质量控制的基本原理及 技术措施,为学生以后进一步学习食品质量控制学、食品保藏学、基因工程等后续课程打下基 础。 The outline of this course includes: ()and function of different kinds of micr organisms like bacteria ,actinomyces,cyanobacteria,mushroom and bacteriophage 2)The nutrition and growth of microorganisms. (Metabolism of microorganisms (4)The genetics of microorganisms. (5)Microbial ecology and microbial classification. 6 Spoilag Beneficial and industrial microorganism production. 2课程目标: 2.1通过系统课堂理论学习,使学生掌握食品微生物学的基本理论与方法,完成专业知 识教学目标, 2.2使学生运用所学的理论知识,能够应用于食品微生物的培养和检测、食品保藏方法、微 生物菌种鉴定和改造、食品生物技术等微生物学方法解决相关问题。 2.3并能初步阅读微生物学相关的专业论文,跟踪学科的进展与动向,理解科学研究所 运用的基本思路和方法。 2.4养成团队研讨习惯,培养团队研讨与合作的能力,培养学生展示和表达能力,具备初 步的科学创新研究能力。 9

9 《食品微生物学》(理论课)教学大纲 课程名称(中文/英文):食品微生物学( Food microbiology ) 课程编号:1806115 学分:3 学时:总学时 48 学时分配:讲授学时:40~42 讨论学时:2~4 考试学时:2 课程负责人:宁喜斌 李晓晖 一、 课程简介 1. 课程概况 本课程主要讲授微生物的形态和构造、微生物的营养和培养基、微生物代谢和发酵、微生 物的生长及其控制、微生物的遗传变异和育种、微生物的生态、微生物的分类和鉴定;食品中存 在的各类微生物的生物学特性;有害微生物在食品加工、保藏等过程引起的腐败、预防和消除; 有益微生物在食品生产中的发掘、利用、改善和保护等知识。通过本课程的学习, 使学生掌握微 生物学的基本原理及其在食品生产过程中的应用,了解食品防腐、保藏和质量控制的基本原理及 技术措施,为学生以后进一步学习食品质量控制学、食品保藏学、基因工程等后续课程打下基 础。 The outline of this course includes: (1) The structure and function of different kinds of microorganisms like bacteria, yeast、fungus、archaea, actinomyces, cyanobacteria, mushroom and bacteriophage. (2) The nutrition and growth of microorganisms. (3) Metabolism of microorganisms. (4) The genetics of microorganisms. (5) Microbial ecology and microbial classification. (6) Spoilage microorganism and food preservation. (7) Beneficial and industrial microorganism production. 2. 课程目标: 2.1 通过系统课堂理论学习,使学生掌握食品微生物学的基本理论与方法,完成专业知 识教学目标。 2.2 使学生运用所学的理论知识,能够应用于食品微生物的培养和检测、食品保藏方法、微 生物菌种鉴定和改造、食品生物技术等微生物学方法解决相关问题。 2.3 并能初步阅读微生物学相关的专业论文,跟踪学科的进展与动向,理解科学研究所 运用的基本思路和方法。 2.4 养成团队研讨习惯,培养团队研讨与合作的能力,培养学生展示和表达能力,具备初 步的科学创新研究能力

二、教学内容 学时 主要内容 学习要求 对课程目标的支排度 节 2.12.22.32.4 了解微生物学史及研究进展 第 8 微生物细胞结构与功能 重点掌握细菌,莓菌,酵母菌的细胞 形态结构,生理功能及菌落特性 4 微生物的纯培养技术 堂微生物学研究的基本技术,圆无 技术、纯种分离技术、培养技术 第 微生物的营养 掌握微生物所需营养素、微生物营养 四 类型、吸收营养的方式。学会培养微 章 生物的各类型的培养基配制原则及其 应用。 3 微生物的代谢 掌提微生物代谢类型的特点及多样 性。 章 微生物的生长整殖及其 掌握典型单细胞微生物的生长曲线及 其对工业生产的指导意义,掌捏微生 控制 物生长的测定方法、环境因素对微生 婷 物生长的影响和实际应用以及控制有 害微生物的原理和方法。 4 病毒 堂握病毒的特性,了解噬菌体增殖及 时食品发酵工业的危害性 研讨课 查阅常见食源性致病菌、 了解牛奶果汁、罐头、肉制品、水 品等食品中常见腐败微生物和病源微 生物、食源性微生物种类及其耐药性 的原因 微生物的遗传和变异 查阅DNA是遗传物质的三个实验论

10 二、教学内容 章 节 学时 主要内容 学习要求 对课程目标的支撑度 2.1 2.2 2.3 2.4 第 一 章 2 绪论 了解微生物学史及研究进展 √ √ 第 二 章 8 微生物细胞结构与功能 重点掌握细菌,霉菌,酵母菌的细胞 形态结构,生理功能及菌落特性 √ 第 三 章 4 微生物的纯培养技术 掌握微生物学研究的基本技术,即无 菌技术、纯种分离技术、培养技术。 √ √ √ 第 四 章 4 微生物的营养 掌握微生物所需营养素、微生物营养 类型、吸收营养的方式,学会培养微 生物的各类型的培养基配制原则及其 应用。 √ √ 第 五 章 2 微生物的代谢 掌握微生物代谢类型的特点及多样 性。 √ √ 第 六 章 6 微生物的生长繁殖及其 控制 掌握典型单细胞微生物的生长曲线及 其对工业生产的指导意义,掌握微生 物生长的测定方法、环境因素对微生 物生长的影响和实际应用以及控制有 害微生物的原理和方法。 √ √ √ 第 七 章 4 病毒 掌握病毒的特性,了解噬菌体增殖及 对食品发酵工业的危害性 √ √ 2 研讨课 查阅常见食源性致病菌、 了解牛奶 果汁、罐头、肉制品、水产 品等食品中常见腐败微生物和病源微 生物、食源性微生物种类及其耐药性 的原因 √ √ √ 第 八 4 微生物的遗传和变异 查阅 DNA 是遗传物质的三个实验论 文 √ √

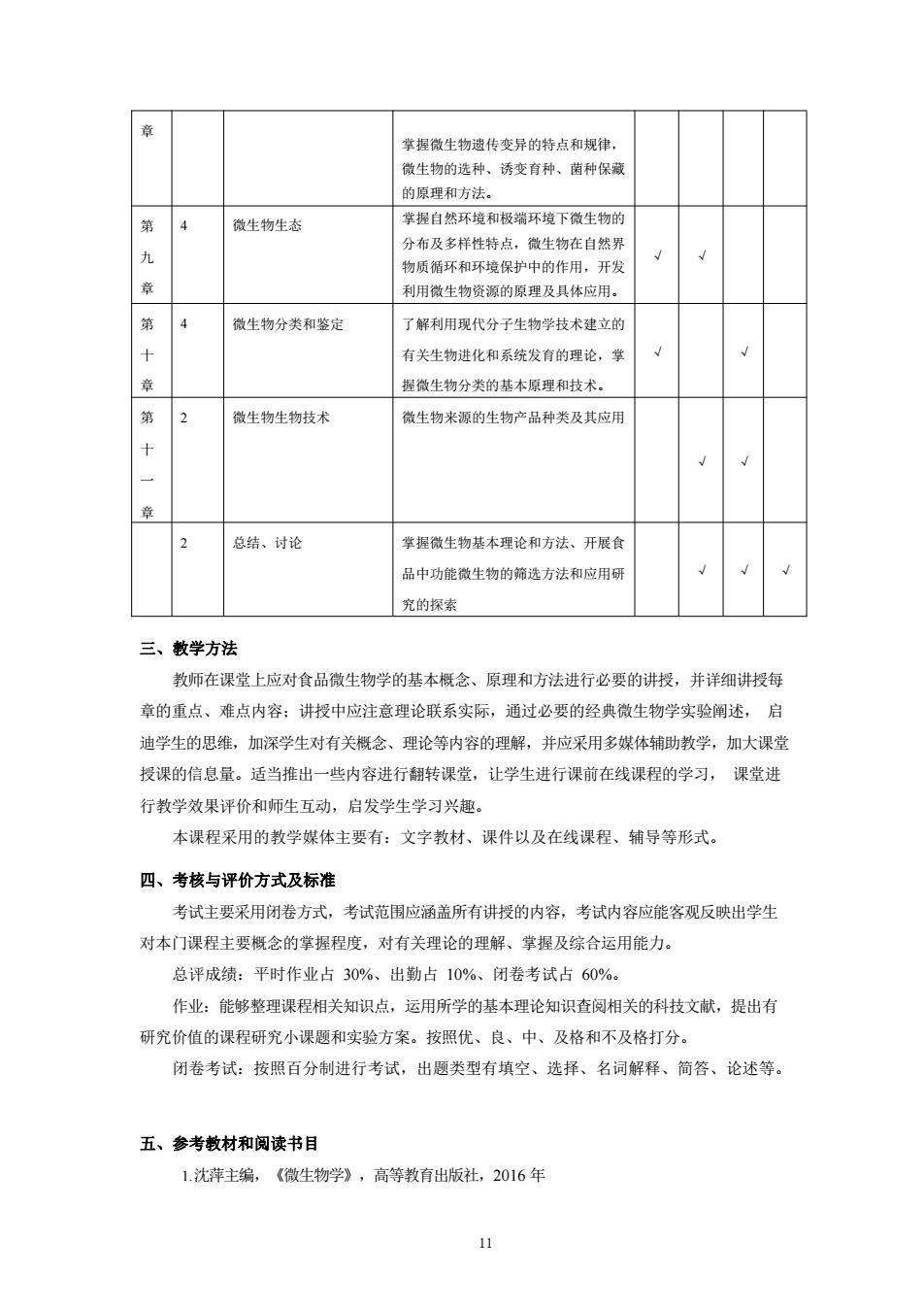

掌握微生物遗传变异的特点和规律 微生物的选种、诱变有种、菌种保藏 的原理和方法。 4 微生物生 草自然环境和极端环境下微生物的 分布及多样性特点,微生物在自然界 物质循环和环境保护中的作用,开发 利用微生物资源的原理及具体应用。 微生物分类和鉴定 了解利用现代分子生物学技术建立的 有关生物进化和系统发有的理论,掌 握微生物分类的基本原理和技术。 第 微生物生物技术 微生物来源的生物产品种类及其应用 总结、讨论 掌握微生物基本理论和方法、开展 品中功能微生物的筛选方法和应用 究的探索 三、教学方法 教师在课堂上应对食品微生物学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授,并详细讲授每 章的重点、难点内容:讲授中应注意理论联系实际,通过必要的经典微生物学实验阐述,启 迪学生的思维,加深学生对有关概念、理论等内容的理解,并应采用多媒体辅助教学,加大课堂 授课的信息量。适当推出一些内容进行翻转课堂,让学生进行课前在线课程的学习,课堂进 行教学效果评价和师生互动,启发学生学习兴趣, 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材、课件以及在线课程、辅导等形式。 四、考核与评价方式及标准 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授的内容,考试内容应能客观反映出学生 对本门课程主要概念的掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 总评成绩:平时作业占30%、出勤占10%、闭卷考试占60%。 作业:能够整理课程相关知识点,运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,提出有 研究价值的课程研究小课题和实验方案。按照优、良、中、及格和不及格打分。 闭卷考试:按照百分制进行考试,出题类型有填空、选择、名词解释、简答、论述等。 五、参考敕材和阅读书目 1.沈萍主编,《微生物学》,高等教有出版社,2016年 11

11 章 掌握微生物遗传变异的特点和规律, 微生物的选种、诱变育种、菌种保藏 的原理和方法。 第 九 章 4 微生物生态 掌握自然环境和极端环境下微生物的 分布及多样性特点,微生物在自然界 物质循环和环境保护中的作用,开发 √ √ 利用微生物资源的原理及具体应用。 第 十 章 4 微生物分类和鉴定 了解利用现代分子生物学技术建立的 有关生物进化和系统发育的理论,掌 握微生物分类的基本原理和技术。 √ √ 第 十 一 章 2 微生物生物技术 微生物来源的生物产品种类及其应用 √ √ 2 总结、讨论 掌握微生物基本理论和方法、开展食 品中功能微生物的筛选方法和应用研 究的探索 √ √ √ 三、教学方法 教师在课堂上应对食品微生物学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授,并详细讲授每 章的重点、难点内容;讲授中应注意理论联系实际,通过必要的经典微生物学实验阐述, 启 迪学生的思维,加深学生对有关概念、理论等内容的理解,并应采用多媒体辅助教学,加大课堂 授课的信息量。适当推出一些内容进行翻转课堂,让学生进行课前在线课程的学习, 课堂进 行教学效果评价和师生互动,启发学生学习兴趣。 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材、课件以及在线课程、辅导等形式。 四、考核与评价方式及标准 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授的内容,考试内容应能客观反映出学生 对本门课程主要概念的掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 总评成绩:平时作业占 30%、出勤占 10%、闭卷考试占 60%。 作业:能够整理课程相关知识点,运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,提出有 研究价值的课程研究小课题和实验方案。按照优、良、中、及格和不及格打分。 闭卷考试:按照百分制进行考试,出题类型有填空、选择、名词解释、简答、论述等。 五、参考教材和阅读书目 1.沈萍主编,《微生物学》,高等教育出版社,2016 年