半透膜对钠、氯、小分子(电解质)也能通过,只是对于细胞而言,由于原生质 内电阻较高,而阻止了电解质的渗透进入。 半透膜就是只允许溶剂(或小分子)通过而不允许溶质(或大分子)通过的 细胞膜就属于半透膜。 从热力学观点来看,溶剂只从外逸趋势较大的区域(蒸气压高)向外逸趋势 较小的区域(蒸气压低)转移,由于半透膜孔眼非常小,所以对液体溶液而言, 溶剂分子只能以蒸气状态(分子状态)迅速地从低浓度溶液中经半透膜孔眼向高 浓度溶液内转移】 渗透压概念: 高浓度溶液浓度越高,两边液面高度差越大,低浓度液面上承 受的压力P也就越大。在高浓度溶液的液面上施加一定压力,若这个压力值等 于由于形成液面高度差而使低浓度溶液液面承受的压力P,则会阻止水分子向浓 溶液内渗透,并使得液面高度差下降,直至形成的液面高度差消失,所施加的 这个压力就是渗透压。 渗透压可用下式计算: P=(r1/100WCRT 根据Van't hoff定律,溶液的渗透压和理想气体的性质是完 全相似的。 Van'thoff方程 PV=nRT=(G/M)RT G 1 G P0= ·RT=CmRT (Cm= M y P0一渗透压(N/2)Cm一溶液的摩尔浓度mol/L V一溶液溶积(L或3)T一绝对温度(K) G一溶质质量(kg)R一气体常数8.29×10-3N·m/mo1·K M一溶质分子量 渗透压取决于溶液溶质的浓度,和溶质的数量无关。 影响渗透压的因素: 温度上升,渗透压上升: 温度每增加1℃,渗透压增加0.30%^0.35%: 溶质的摩尔浓度上升,渗透压上升: 相同质量下,溶质分子量上升,则渗透压下降: 溶质解离系数大,渗透压大。 如,NaC1分子量小,i大,所以,P。很大

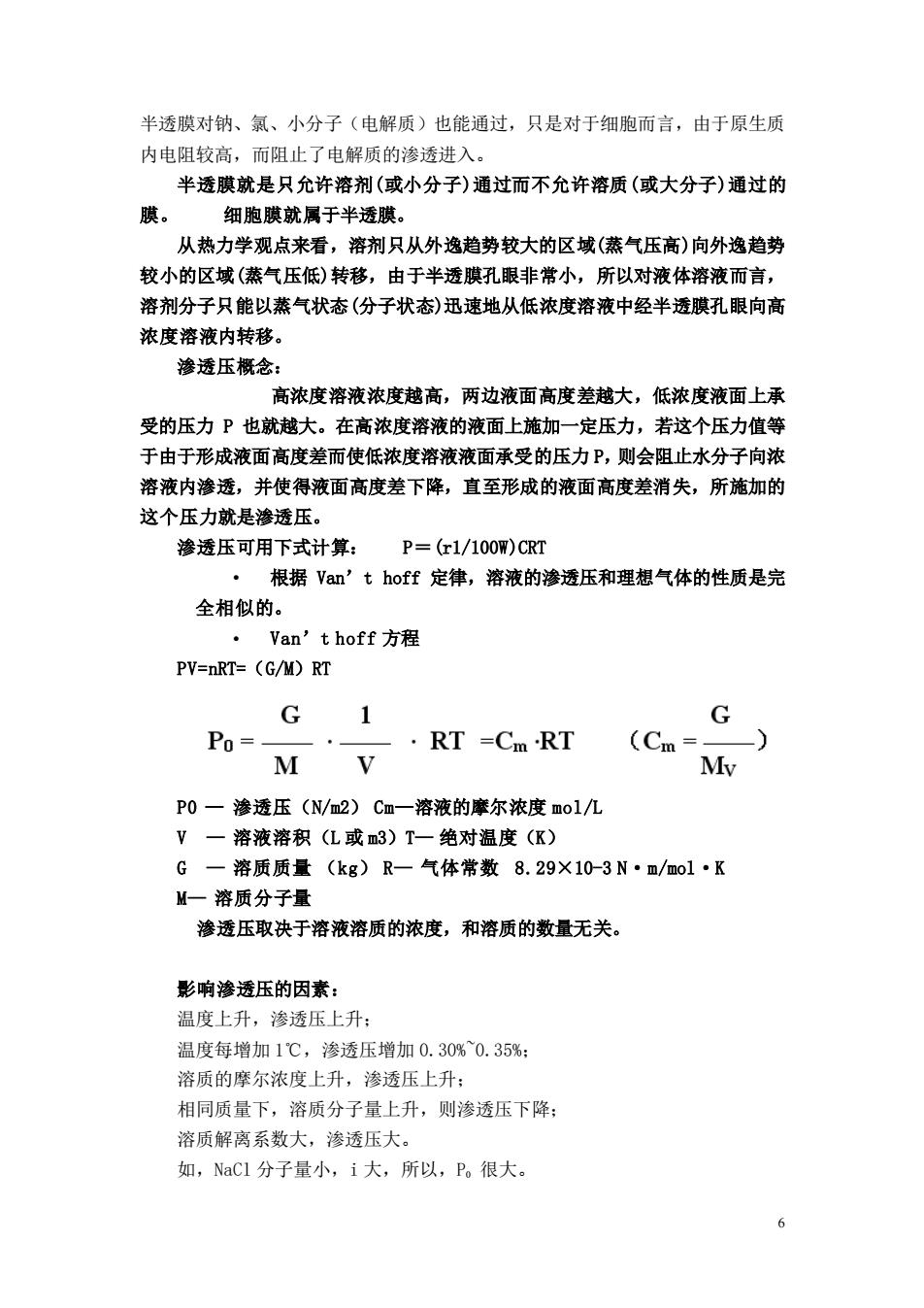

6 半透膜对钠、氯、小分子(电解质)也能通过,只是对于细胞而言,由于原生质 内电阻较高,而阻止了电解质的渗透进入。 半透膜就是只允许溶剂(或小分子)通过而不允许溶质(或大分子)通过的 膜。 细胞膜就属于半透膜。 从热力学观点来看,溶剂只从外逸趋势较大的区域(蒸气压高)向外逸趋势 较小的区域(蒸气压低)转移,由于半透膜孔眼非常小,所以对液体溶液而言, 溶剂分子只能以蒸气状态(分子状态)迅速地从低浓度溶液中经半透膜孔眼向高 浓度溶液内转移。 渗透压概念: 高浓度溶液浓度越高,两边液面高度差越大,低浓度液面上承 受的压力 P 也就越大。在高浓度溶液的液面上施加一定压力,若这个压力值等 于由于形成液面高度差而使低浓度溶液液面承受的压力 P,则会阻止水分子向浓 溶液内渗透,并使得液面高度差下降,直至形成的液面高度差消失,所施加的 这个压力就是渗透压。 渗透压可用下式计算: P=(r1/100W)CRT • 根据 Van’t hoff 定律,溶液的渗透压和理想气体的性质是完 全相似的。 • Van’t hoff 方程 PV=nRT=(G/M)RT P0 — 渗透压(N/m2) Cm—溶液的摩尔浓度 mol/L V — 溶液溶积(L 或 m3)T— 绝对温度(K) G — 溶质质量 (kg) R— 气体常数 8.29×10-3 N·m/mol·K M— 溶质分子量 渗透压取决于溶液溶质的浓度,和溶质的数量无关。 影响渗透压的因素: 温度上升,渗透压上升; 温度每增加 1℃,渗透压增加 0.30%~0.35%; 溶质的摩尔浓度上升,渗透压上升; 相同质量下,溶质分子量上升,则渗透压下降; 溶质解离系数大,渗透压大。 如,NaCl 分子量小,i 大,所以,P0 很大

1%的NaC1P。=61.7N/m2大多数微生物细胞P。30.7-6L.5。 11-15%NaC1P。=303-606N/m2,达到相同的P。.蔗糖浓度需要60%以上。 ,扩散、渗透平衡 食品腌渍过程实际上是扩散和渗透相结合的过程。这是一个动态平衡过程,其 根本动力就是由于浓度差的存在,当浓度差逐渐降低直至消失时,扩散和渗透 过程就达到平衡。 四、腌渍对徽生物的影响 一—生物组织的扩散和渗透现象 生物组织包括微生物、动物和植物组织,它们在腌制过程中都存在着扩散和 渗透作用。 (一)微生物细胞 微生物细胞是有细胞壁保护和原生质膜包围的胶体状原生质浆体, 细胞壁上有很多微小的小孔,可允许直径1m大小的可溶性物质通过,一般 为全渗透性,可透过水、无机盐、非离子化有机分子和各种营养素。 原生质膜则为半渗透性,仅使水和小分子透过,但也能使电解质透过,只是 活细胞有较高的电阻,因而离子进出细胞就很困难或渗透速度极慢。 原生质膜渗透性与微生物种类、菌龄、细胞内成分、温度、H值、表面张 力的性质和大小等相关。 当微生物细胞处在浓度不同的溶液中,就会出现三种对微生物活动有影响的 情况 1.C外=C内 P外=P内一 等渗溶液,对微生物最适宜,如:0.9%NaC】 2.C外<C内 P外<P内低渗溶液,细胞外水分就会向细胞内渗透,细 胞肿胀,甚至破裂 3.C外)C内 P外>P内细胞内水分就会向细胞外参诱,原生质紧缩,出 现质壁分离,使微生物生长活动受到停止抑制,细胞外的这种溶液成为高渗溶液 腌制 注意微生物原生质膜的渗透性不同,对盐的耐受性不一样。 (1)大多数腐败菌不能忍受>2.5%以上的盐浓度,暂时受到抑制,10% 以上,基本受到抑制,包括肉毒杆菌: (2)乳酸菌能忍受10-18%的盐浓度: (3)20-25%盐浓度,差不多所有微生物都停止生长,但也有少数如霉菌、 酵母(圆酵母)可忍受30%的盐浓度, 对于糖液,50-75%才能抑制细菌和毒菌的生长,而酵母能忍受更高的糖液浓 度,说明酵母菌膜的渗透性大,溶质易扩散,建立不了高渗透压而引起质壁分离。 (二)动植物组织 无论是动物还是植物组织,如果结构完整,存在着影响溶质扩散的障碍,如 膜使溶质难于扩散,则动植物组织在盐和糖溶液中也会出现和微生物细胞一样的 三种情况。 如鲜山楂果做蜜饯,当在高浓度糖液中高温熬煮时,就会看到山楂果出现收 7

7 1%的 NaCl P0 =61.7 N/m2 大多数微生物细胞 P0 30.7-61.5 。 11-15% NaCl P0 =303-606 N/m2 ,达到相同的 P0, 蔗糖浓度需要 60%以上。 三、扩散、渗透平衡 食品腌渍过程实际上是扩散和渗透相结合的过程。这是一个动态平衡过程,其 根本动力就是由于浓度差的存在,当浓度差逐渐降低直至消失时,扩散和渗透 过程就达到平衡。 四、腌渍对微生物的影响-生物组织的扩散和渗透现象 生物组织包括微生物、动物和植物组织,它们在腌制过程中都存在着扩散和 渗透作用。 (一)微生物细胞 微生物细胞是有细胞壁保护和原生质膜包围的胶体状原生质浆体。 细胞壁上有很多微小的小孔,可允许直径 1nm 大小的可溶性物质通过,一般 为全渗透性,可透过水、无机盐、非离子化有机分子和各种营养素。 原生质膜则为半渗透性,仅使水和小分子透过,但也能使电解质透过,只是 活细胞有较高的电阻,因而离子进出细胞就很困难或渗透速度极慢。 原生质膜渗透性与微生物种类、菌龄、细胞内成分、温度、pH 值、表面张 力的性质和大小等相关。 当微生物细胞处在浓度不同的溶液中,就会出现三种对微生物活动有影响的 情况。 1. C 外=C 内 P 外=P 内 — 等渗溶液,对微生物最适宜,如:0.9% NaCl 2. C 外<C 内 P 外<P 内 低渗溶液,细胞外水分就会向细胞内渗透,细 胞肿胀,甚至破裂 3. C 外>C 内 P 外>P 内细胞内水分就会向细胞外渗透,原生质紧缩,出 现质壁分离,使微生物生长活动受到停止抑制,细胞外的这种溶液成为高渗溶液 ——腌制保藏原理。 注意微生物原生质膜的渗透性不同,对盐的耐受性不一样。 (1) 大多数腐败菌 不能忍受>2.5%以上的盐浓度,暂时受到抑制,10% 以上,基本受到抑制,包括肉毒杆菌; (2) 乳酸菌 能忍受 10-18%的盐浓度; (3)20-25%盐浓度,差不多所有微生物都停止生长,但也有少数如 霉菌、 酵母(圆酵母)可忍受 30%的盐浓度。 对于糖液,50-75%才能抑制细菌和霉菌的生长,而酵母能忍受更高的糖液浓 度,说明酵母菌膜的渗透性大,溶质易扩散,建立不了高渗透压而引起质壁分离。 (二) 动植物组织 无论是动物还是植物组织,如果结构完整,存在着影响溶质扩散的障碍,如 膜使溶质难于扩散,则动植物组织在盐和糖溶液中也会出现和微生物细胞一样的 三种情况。 如鲜山楂果做蜜饯,当在高浓度糖液中高温熬煮时,就会看到山楂果出现收

缩,而山楂果肉内部没有甜味,在高渗透压时,水分向外渗透。如果将山楂破碎, 则糖易向果肉组织中扩散,吃起来有甜味。 在腌制萝卜、蔬菜时,都是要将其切小,使组织结构破坏,而使溶质易扩散 进行组织中,从而使腌制品有咸味,若调味料,应有调味料的特点。 腌萝卜缩水。 糖水染色樱桃:糖渍。 所以对于腌渍保藏来讲,两个目的: (1)动植物组织一一使腌制剂易扩散进入,产生高渗透压,有味道: (2)微生物 一在细胞外建立高渗透压环境,产生质壁分离,使其被抑制 (三)腌制剂的防腐作用 1.食盐 (1)食盐对微生物细胞的影响: ·脱水作用 ·离子水化作用,降低水分活度 ·靠性作用 ·对酶作用 ·盐液缺氧的影响 (2)不同微生物对食盐溶液的耐受力 一般来说,盐液浓度在1%以下时,微生物的生理活动不会受到任何影响。 当浓度为1%3%时,大多数微生物就会受到暂时性抑制。当浓度达到6%8%时, 大肠杆菌、沙门氏菌和肉毒杆菌停止生长。当浓度超过10%后,大多数杆菌便不 再生长。球菌在盐液浓度达到15%时被抑制,其中葡萄球菌则要在浓度达到20% 时,才能被杀死。酵母在10%的盐液中仍能生长,霉菌必须在盐液浓度达到 20%25%时才能被抑制。 蔬菜腌制过程中,几种微生物所能忍受的最高的食盐溶液的浓度如下: Bact.brassicae fermentati (乳酸菌) 12% Bact.cueumeris fermentati (乳酸菌) 13% Bact.aderholdi fermentati (乳酸菌) Bact.coli (大肠杆菌) 6 Bact.amylobacter fermentati (丁酸菌) Bact.proteus vulgare (变形杆菌) 10% Bact.botulinus (肉毒杆菌) (3)腌制食品和食盐质量之间的关系 8

8 缩,而山楂果肉内部没有甜味,在高渗透压时,水分向外渗透。如果将山楂破碎, 则糖易向果肉组织中扩散,吃起来有甜味。 在腌制萝卜、蔬菜时,都是要将其切小,使组织结构破坏,而使溶质易扩散 进行组织中,从而使腌制品有咸味,若调味料,应有调味料的特点。 腌萝卜缩水。 糖水染色樱桃:糖渍。 所以对于腌渍保藏来讲,两个目的: (1)动植物组织——使腌制剂易扩散进入,产生高渗透压,有味道; (2)微生物——在细胞外建立高渗透压环境,产生质壁分离,使其被抑制 (三)腌制剂的防腐作用 1. 食盐 (1)食盐对微生物细胞的影响: • 脱水作用 • 离子水化作用,降低水分活度 • 毒性作用 • 对酶作用 • 盐液缺氧的影响 (2)不同微生物对食盐溶液的耐受力 一般来说,盐液浓度在 1%以下时,微生物的生理活动不会受到任何影响。 当浓度为 1%~3%时,大多数微生物就会受到暂时性抑制。当浓度达到 6%~8%时, 大肠杆菌、沙门氏菌和肉毒杆菌停止生长。当浓度超过 10%后,大多数杆菌便不 再生长。球菌在盐液浓度达到 15%时被抑制,其中葡萄球菌则要在浓度达到 20% 时,才能被杀死。酵母在 10%的盐液中仍能生长,霉菌必须在盐液浓度达到 20%~25%时才能被抑制。 蔬菜腌制过程中,几种微生物所能忍受的最高的食盐溶液的浓度如下: Bact. brassicae fermentati (乳酸菌) 12% Bact. cueumeris fermentati (乳酸菌) 13% Bact. aderholdi fermentati (乳酸菌) 8% Bact. coli (大肠杆菌) 6% Bact. amylobacter fermentati (丁酸菌) 8% Bact. proteus vulgare (变形杆菌) 10% Bact. botulinus (肉毒杆菌) 6% (3) 腌制食品和食盐质量之间的关系

食盐因其来源不同可分为海盐、湖盐、池盐、井盐、矿盐等,食盐的主要 成分为NaCl,不过常常还含有一些杂质,包括有CaC12、MgCl2、FeC13及CaS04、 MgS04、KC1等,还有部分CaS04和Ca003等。 食盐质量参考GB546-2000 (2)微生物 低质盐和粗制盐都是西盐,微生物污染亚重,如嗜盐菌易起腌制食品变质。 因此腌制品应采用精制盐,精制盐经高温处理再结晶,可使杂质和微生物污 染降低。要求腌制盐用二级盐以上。食盐纯度对腌制的影响 2、糖在腌渍中的作用 (1)糖溶液的防腐机理 食糖溶液产生高渗透压 食糖溶液可以降低环境的水分活度; 食糖使溶液中氧气浓度降低。 (2)不同微生物对食糖溶液的耐受力 浓度为1%~10%的糖溶液实质上会促进某些菌种的生长,浓度达到50%时 会阻止大多数细菌的生长,而要抑制酵母和霉菌的生长,则要求其浓度达到 65%85%。一般为了达到保藏食品的目的,糖液的浓度至少要达到50%70%,以 70%75%为最适宜。 在同样百分浓度下葡萄糖、果糖溶液的抑菌效果要比乳糖、蔗糖好。 相对分子质量 例如:抑制食品中葡萄球菌需要的葡萄糖浓度为40%50%,而蔗糖则为 60%70% (3)食糖质量与腌渍食品的关系 我国食糖来源主要是甘蔗糖和甜菜糖。食糖中常常会混有微生物,即使是 精制糖中也会存在少量。这些微生物的存在会引起某些食品的腐败变质,尤其 是在糖溶液浓度低到20%30%时最易发生。 亚硝基肌红蛋白遇热后放出巯基(-SH),生成较稳定的具有鲜红色的亚 硝基血色原。 对本次课进行小结。 第二节 食品腌制剂及作用 9

9 食盐因其来源不同可分为海盐、湖盐、池盐、井盐、矿盐等,食盐的主要 成分为 NaCl,不过常常还含有一些杂质,包括有 CaCl2、MgCl2、FeCl3 及 CaSO4、 MgSO4、KCl 等,还有部分 CaSO4 和 CaCO3 等。 食盐质量参考 GB546-2000 (2)微生物 低质盐和粗制盐都是晒盐,微生物污染严重,如嗜盐菌易引起腌制食品变质。 因此腌制品应采用精制盐,精制盐经高温处理再结晶,可使杂质和微生物污 染降低。 要求腌制盐用二级盐以上。食盐纯度对腌制的影响 2、糖在腌渍中的作用 (1)糖溶液的防腐机理 食糖溶液产生高渗透压; 食糖溶液可以降低环境的水分活度; 食糖使溶液中氧气浓度降低。 (2) 不同微生物对食糖溶液的耐受力 浓度为 1%~10%的糖溶液实质上会促进某些菌种的生长,浓度达到 50%时 会阻止大多数细菌的生长,而要抑制酵母和霉菌的生长,则要求其浓度达到 65%~85%。一般为了达到保藏食品的目的,糖液的浓度至少要达到 50%~70%,以 70%~75%为最适宜。 在同样百分浓度下葡萄糖、果糖溶液的抑菌效果要比乳糖、蔗糖好。 相对分子质量 例如:抑制食品中葡萄球菌需要的葡萄糖浓度为 40%~50%,而蔗糖则为 60%~70%。 (3) 食糖质量与腌渍食品的关系 我国食糖来源主要是甘蔗糖和甜菜糖。食糖中常常会混有微生物,即使是 精制糖中也会存在少量。这些微生物的存在会引起某些食品的腐败变质,尤其 是在糖溶液浓度低到 20%~30%时最易发生。 • 亚硝基肌红蛋白遇热后放出巯基(-SH),生成较稳定的具有鲜红色的亚 硝基血色原。 对本次课进行小结。 第二节 食品腌制剂及作用

一、咸味料 二、甜味料 白糖、红糖、饴糖 三、酸味料 四、肉类发色剂 五、肉类发色助剂 六、品质改良剂 七、防腐剂 八、抗氧化剂 第四节-添加剂 肉品加工中使用的添加剂,根据其目的不同大致可分以下几种:发色剂、发色助剂、防腐剂、抗氧化 剂和其他品质改良剂等 一、发色剂 (一)硝酸盐硝酸钾(硝石)(③0,)及硝酸钠0gy)为无色的结晶或白色的结晶性粉末,无臭稍有威 味,易溶于水。硝酸盐本身未分解成亚硝酸盐之前,对俺制反应不产生影响,而该分解过程很慢.添动加到 肉中后,硝盐被内中细菌或还原物质所还原生成亚硝酸后与添加亚硝酸盐呈同样的效果 1.发色机理首先硝酸盐在肉中脱氮菌(成还原物质)的作用下,还原成亚硝酸盐:然后与肉中的乳酸 产生复分解反应而形成亚硝酸:亚硝酸再分解产生氧化氯:氧化氮与肌肉纤维细胞中的肌红蛋白咸血红 蛋白)结合而产生鲜红色的亚硝基()肌红蛋白(咸亚硝基血红蛋白),使肉具有鲜艳的玫瑰红色. Na0,说须菌还原(+2)→a02州20 NaNO+CH CH()CHCHCH(OH)COON 202→0+020 0+肌红蛋白(血红蛋白)→0肌红蛋白(血红蛋白)

10 一、咸味料 二、甜味料 白糖、红糖、饴糖 三、酸味料 四、肉类发色剂 五、肉类发色助剂 六、品质改良剂 七、防腐剂 八、抗氧化剂