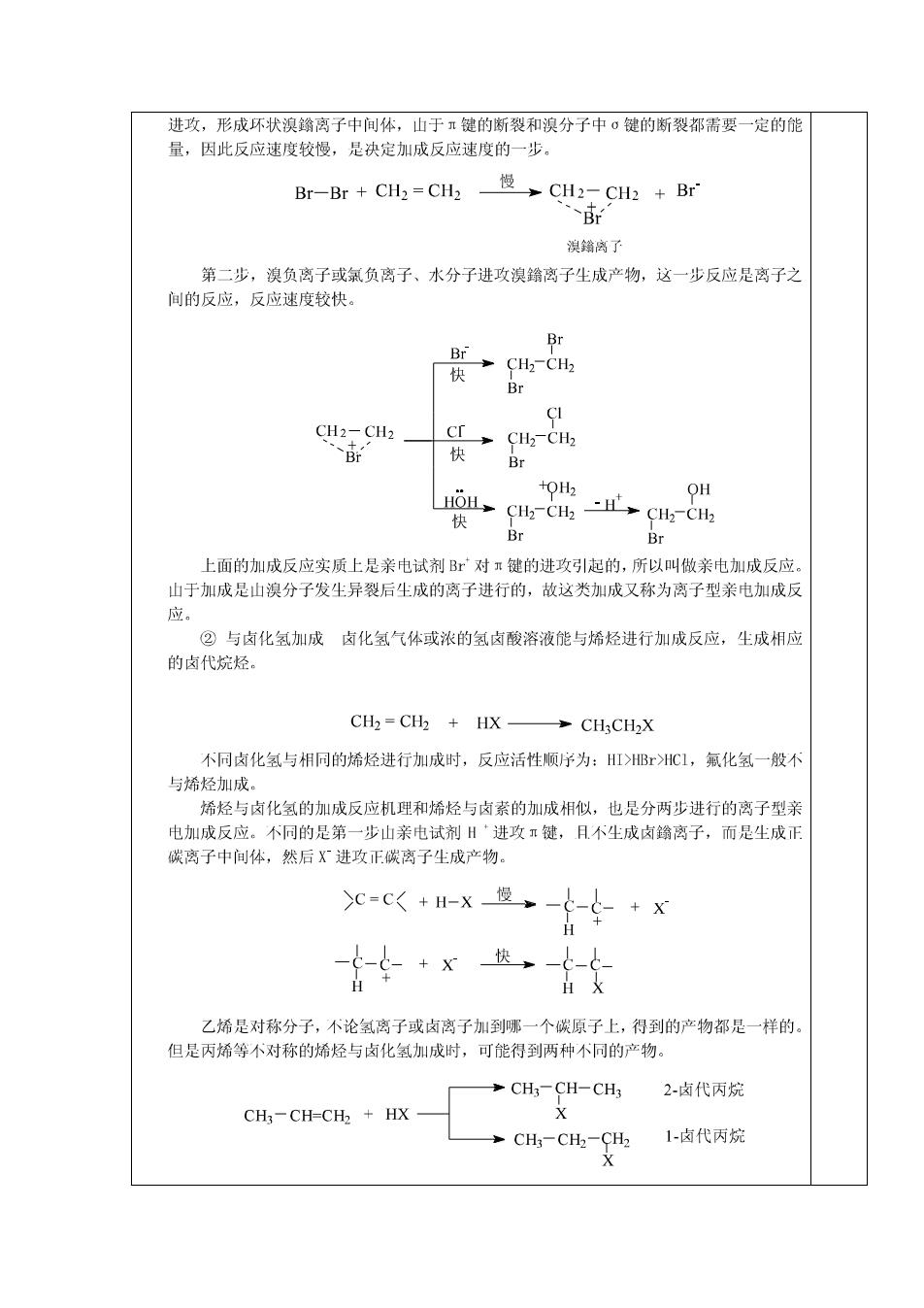

进攻,形成环状溴鎓离子中间体,山于π键的断裂和溴分子中σ键的断裂都需要一定的能 量,因此反应速度较慢,是决定加成反应速度的一步。 Br-Br CH2=CH2 慢CH2-CH2+Br Br 溴鎓离了 第二步,溴负离子或氯负离子、水分子进攻溴鎓离子生成产物,这一步反应是离子之 间的反应,反应速度较快。 Br Br 快 CH2-CH2 Br CI CH2-CH2 -Br Cr CH2-CH2 快 Br +QH2 HOH CH2-CH2 快 CHz-CH Br Br 上面的加成反应实质上是亲电试剂Br对π键的进攻引起的,所以叫做亲电加成反应。 山于加成是山溴分子发生异裂后生成的离子进行的,故这类加成又称为离子型亲电加成反 应。 ②与卤化氢加成卤化氢气体或浓的氢卤酸溶液能与烯烃进行加成反应,生成相应 的卤代烷烃。 CH2 CH2 HX->CH3CHX 不同卤化氢与相同的烯烃进行加成时,反应活性顺序为:HI>HBr>HC1,氟化氢一般不 与烯烃加成。 烯烃与卤化氢的加成反应机哩和烯烃与卤素的加成相似,也是分两步进行的离子型亲 电加成反应。不同的是第一步山亲电试剂H·进攻π键,且不生成卤鎓离子,而是生成 碳离子中间体,然后X进攻正碳离子尘成产物。 +X 乙烯是对称分子,不论氢离子或卤离子加到哪一个碳原子上,得到的产物都是一样的。 但是丙烯等不对称的烯烃与卤化氢加成时,可能得到两种不同的产物。 CH3-CH-CH3 2-卤代丙烷 CH3-CH=CH2 HX X CH3-CH2-CH2 1-卤代丙烷

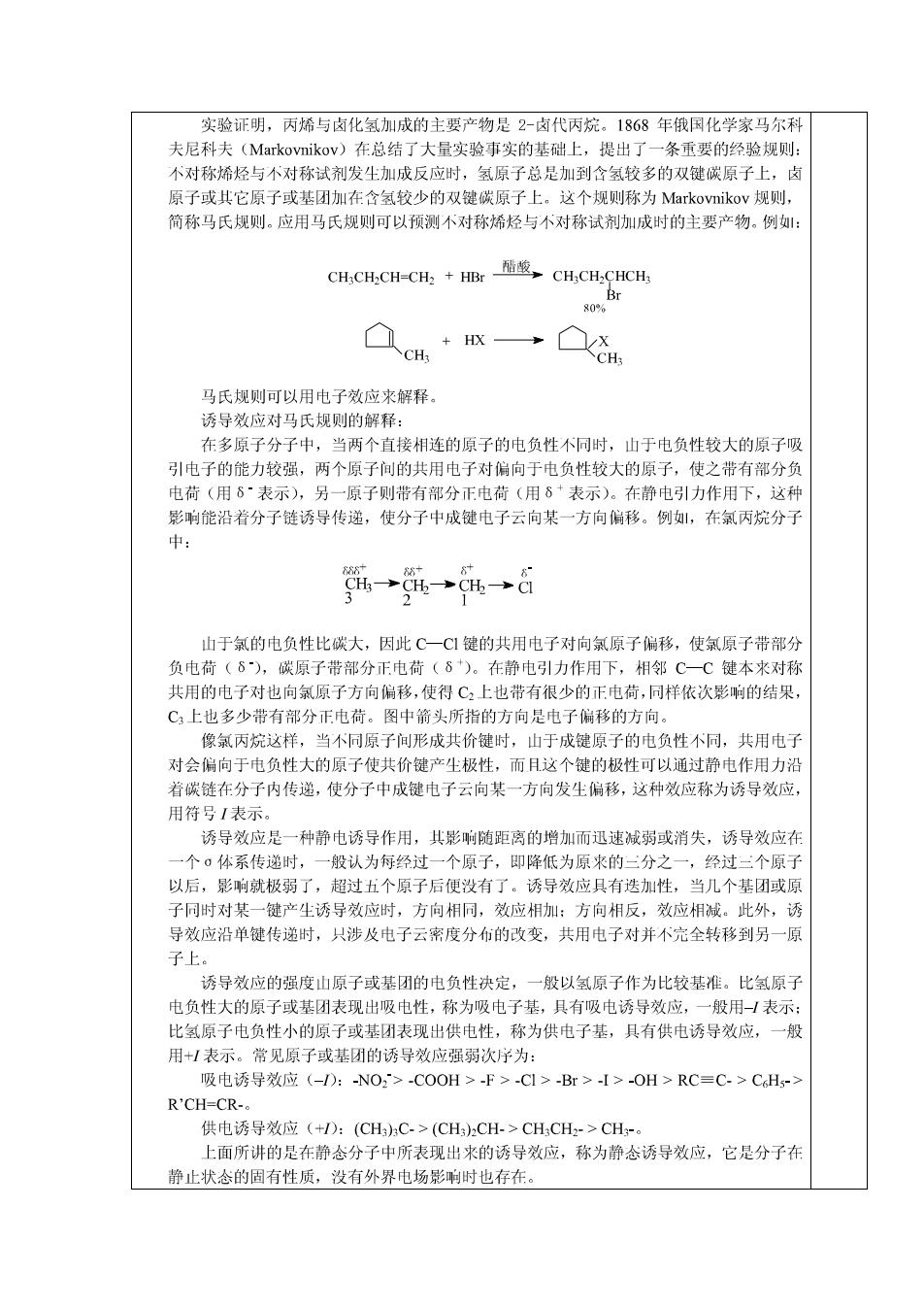

实验证明,丙烯与卤化氢加成的主要产物是2-卤代丙烷。1868年俄国化学家马尔科 夫尼科夫(Markovnikov)在总结了大量实验事实的基础上,提出了一条重要的经验规则: 不对称烯烃与不对称试剂发生加成反应时,氢原子总是加到含氢较多的双键碳原子上,卤 原子或共它原子或基团加在含氢较少的双键碳原子上。这个规则称为Markovnikov规则, 简称马氏规则。应用马氏规则可以预测不对称烯烃与不对称试剂加成时的主要产物。例如: CH3CH2CH=CH2 HBr 醋酸, CH:CH2CHCH Br 80% HX CH: 马氏规则可以用电子效应来解释。 诱导效应对马氏规则的解释: 在多原子分子中,当两个直接相连的原子的电负性不同时,山于电负性较大的原子吸 引电子的能力较强,两个原子间的共用电子对偏向于电负性较大的原子,使之带有部分负 电荷(用6·表示),另一原子则带有部分正电荷(用6+表示)。在静电引力作用下,这种 影响能沿着分子链诱导传递,使分子中成键电子云向某一方向偏移。例,在氯丙烷分子 中: 8+ 8+ CH->CHCH>Cl 山于氯的电负性比碳大,因此C一C1键的共用电子对向氯原子偏移,使氯原子带部分 负电荷(6),碳原子带部分正电荷(6)。在静电引力作用下,相邻C一C键本来对称 共用的电子对也向氯原子方向偏移,使得C2上也带有很少的正电荷,同样依次影响的结果, C3上也多少带有部分正电荷。图中箭头所指的方向是电子偏移的方向。 像氯丙烷这样,当不同原子间形成共价键时,山于成键原子的电负性不同,共用电子 对会偏向于电负性大的原子使共价键产生极性,而月这个键的极性可以通过静电作用力沿 着碳链在分子内传递,使分子中成键电子云向某一方向发生偏移,这种效应称为诱导效应, 用符号I表示。 诱导效应是一种静电诱导作用,共影响随距离的增加而迅速减弱或消失,诱导效应在 一个。体系传递时,一般认为每经过一个原子,即降低为原来的三分之一,经过三个原子 以后,影响就极弱了,超过五个原子后便没有了。诱导效应具有迭加性,当几个基团或原 子同时对某一键产尘诱导效应时,方向相同,效应相加:方向相反,效应相减。此外,诱 导效应沿单键传递时,只涉及电子云密度分布的改变,共用电子对并不完全转移到另一原 子上。 诱导效应的强度山原子或基团的电负性决定,一般以氢原子作为比较基准。比氢原子 电负性大的原子或基团表现出吸电性,称为吸电子基,具有吸电诱导效应,一般用-1表示: 比氢原子电负性小的原子或基团表现出供电性,称为供电子基,具有供电诱导效应,一般 用+1表示。常见原子或基团的诱导效应强弱次序为: 吸电诱导效应(-I):NO2>-COOH>-F>-C1>-Br>-I>-OH>RC=C->CH-> R'CH=CR-o 供电诱导效应(+):(CH)C->(CH)2CH->CHCH2->CH-。 上面所讲的是在静念分子中所表现出来的诱导效应,称为静念诱导效应,它是分子在 静止状念的固有性质,没有外界电场影响时也存在

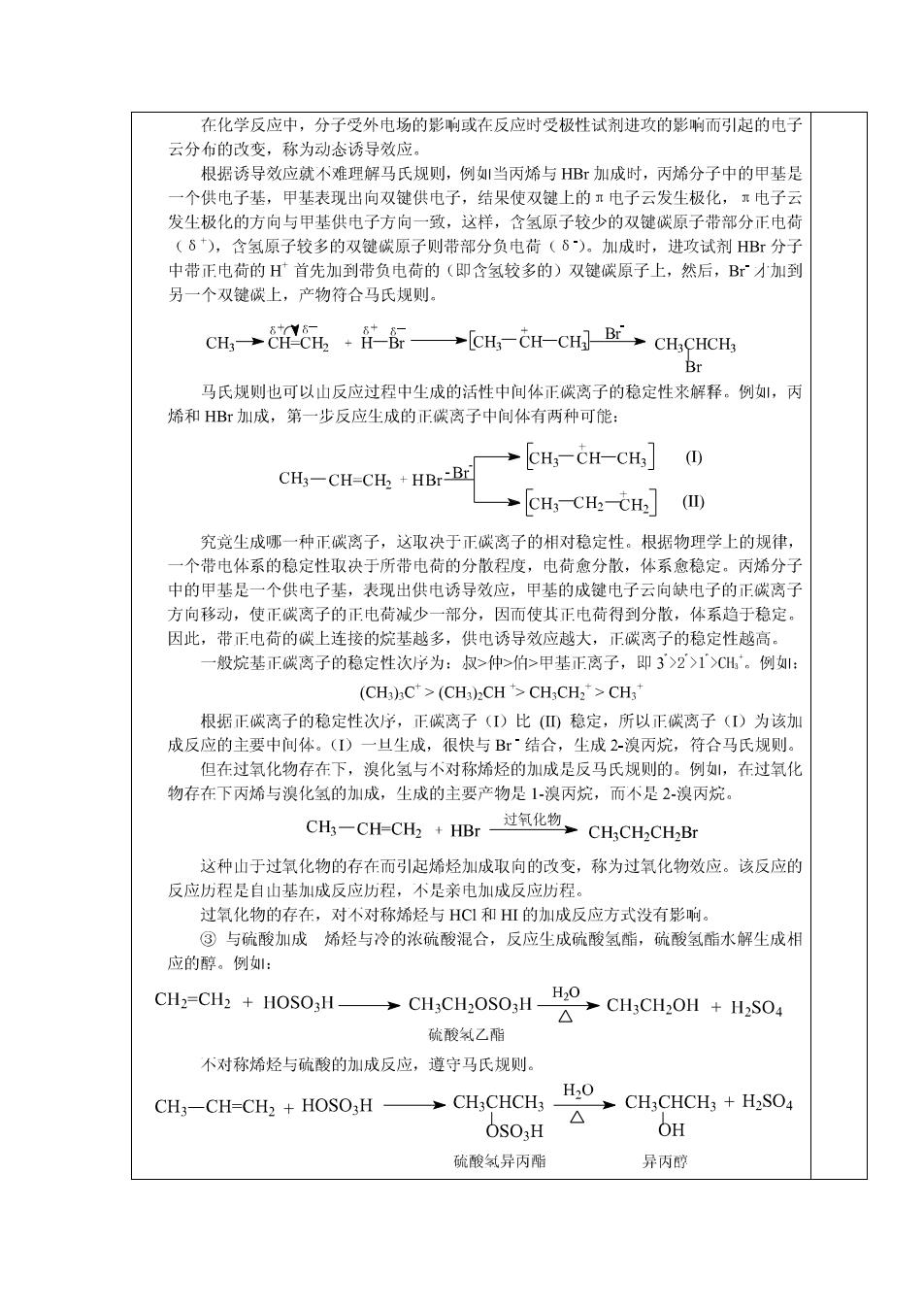

在化学反应中,分子受外电场的影响或在反应时受极性试剂进攻的影响而引起的电子 云分布的改变,称为动态诱导效应。 根据诱导效应就不难理解马氏规则,例当丙烯与HBr加成时,丙烯分子中的甲基是 一个供电子基,甲基表现出向双键供电子,结果使双键上的π电子云发生极化,π电子云 发生极化的方向与甲基供电子方向一致,这样,含氢原子较少的双键碳原子带部分正电荷 (6),含氢原子较多的双键碳原子则带部分负电荷(δ)。加成时,进攻试剂HBr分子 中带正电荷的H首先加到带负电荷的(即含氢较多的)双键碳原子上,然后,B才加到 另一个双键碳上,产物符合马氏规则。 CH,→CH,+→[CH-H-CHB→CH,CHCH Br 马氏规则也可以山反应过程中生成的活性中间体正碳离子的稳定性来解释。例,丙 烯和HB加成,第一步反应生成的正碳离子中间体有两种可能: CH3-CH-CH3 CH3-CH-CH2 +HBr-Br CH3-CH2-CH2 () 究竞生成哪一种正碳离子,这取决于正碳离子的相对稳定性。根据物理学上的规律, 一个带电体系的稳定性取决于所带电荷的分散程度,电荷愈分散,体系愈稳定。丙烯分子 中的甲基是一个供电子基,表现出供电诱导效应,甲基的成键电子云向缺电子的正碳离子 方向移动,使正碳离子的正电荷减少一部分,因而使其正电荷得到分散,体系趋于稳定。 因此,带正电荷的碳上连接的烷基越多,供电诱导效应越大,正碳离子的稳定性越高。 般烷基正碳离子的稳定性次序为:叔>仲>伯>甲基正离子,即3>2>1>CH。例: (CH3)C>(CH3)2CH>CH:CH2">CH3" 根据正碳离子的稳定性次序,正碳离子()比(四稳定,所以正碳离子(I)为该加 成反应的主要中间体。(I)一旦生成,很快与B结合,生成2-溴丙烷,符合马氏规则。 但在过氧化物存在下,溴化氢与不对称烯烃的加成是反马氏规则的。例,在过氧化 物存在下丙烯与溴化氢的加成,生成的主要产物是1-溴丙烷,而不是2-溴丙烷。 CH3一CH=CH2+HBr 过氧化物,CH,CH,CHBr 这种山于过氧化物的存在而引起烯烃加成取向的改变,称为过氧化物效应。该反应的 反应历程是自山基加成反应历程,不是亲电加成反应历程。 过氧化物的存在,对不对称烯烃与HC1和HⅢ的加成反应方式没有影响。 ③与硫酸加成烯烃与冷的浓硫酸混合,反应生成硫酸氢酯,硫酸氢脂水解生成相 应的醇。例如: CH2=CH2 HOSO:H- →CH3 CH20SO3H H2O △ →CH3CH2OH+H2SO4 硫酸氢乙酯 不对称烯烃与硫酸的加成反应,遵守马氏规则。 H30 CH3-CH=CH2 HOSO3H CH:CHCH3 >CH3CHCH3 H2SO4 △ OSO:H OH 硫酸氢异丙酯 异丙醇