第一章绪论 教学目标: 1.了解有机化学研究的对象及其在现代化建设中的重要作用 2.掌握价键理论的要点、共价键的属性及诱导效应的理论 3.掌握有机试剂的分类 4.了解有机反应的类型 教学重点、难点: 1.有机化合物的结构特征和有机反应类型 2.诱导效应的概念、有机反应中间体、亲电试剂和亲核试剂 教学方法、手段:讲授、CAI课件辅助教学。 本章学时:2学时

教学内容: 绪论 第一节有机化学和有机化合物 一、有机化学的研究对象 有机化学是化学学科的一个重要分支,它诞生于19世纪初期,迄今不足200年,但已 成为与人类生活有着密切关系的一门学科。有机化学的研究对象是有机化合物。有机化合物 大量存在于自然界,粮、油、棉、麻、毛、丝、木材、糖、蛋白质、农药、塑料、染料、 香料、医药、石油等大多数都是有机化合物。 1828年,德国化学家伍勒在研究氰酸盐的过程中,意外地发现了有机物尿素的尘成。 AgOCN NH4C1--NHaOCN AgC1 NH40CN△,H2N-C-NH2 这是世界上第一次在实验室的玻璃器中从无机物制得有机物。 有机化合物就是碳氢化合物及其衍生物,有机化学就是研究碳氢化合物及其衍尘物的化 学。在化学上,通常把含有碳氢两种元素的化合物称为烃。因此,有机化合物就是烃及其衍 生物,有机化学也就是研究烃及其衍生物的化学。 二、有机化学与农业科学的关系 有机化学既是学习农业科学的基础,又是进行农业科学研究的工具。因此,只有掌握有 机化学的基本理论、基本知识和基本操作技能,才能史好地学习农业科学技术和从事农业科 学的研究。 三、有机化合物的特性 有机化学作为一门独立的学科,其研究的对象有机化合物与无机化合物在性质上存在着 一定的差异。有机化合物一般具有1下特性。 1.易燃烧 除少数例外,一般有机化合物都含有碳和氢两种元素,因此容易燃烧,生成二氧化碳和 水,同时放出大量的热量。大多数无机化合物,酸、碱、盐、氧化物等都不能燃烧。因而 有时采用灼烧试验可以区别有机物和无机物。 2.熔、沸点低 在室温下,绝大多数无机化合物都是高熔点的固体,而有机化合物通常为气体、液体或 低熔点的固体。例,氯化钠和丙酮的相对分子质量相当,但二者的熔、沸点相差很大。 NaCl(氯化钠) CL.C0CL(丙) 相对分了质量 58.44 58.08 熔点/℃ 801 -95.35 沸点/℃ 1413 56.2 大多数有机化合物的熔点一般在400℃以下,而且它们的熔、沸点随着相对分子质量的 增加而逐渐增加。一般地说,纯粹的有机化合物都有固定的熔点和沸点。因此,熔点和沸点 是有机化合物的重要物理常数,人们常利用熔点和沸点的测定来鉴定有机化合物

3.难溶于水、易溶于有机溶剂 水是一种强极性物质,所以以离子键结合的无机化合物大多易溶于水,不易 溶于有机溶剂。而有机化合物一般都是共价键型化合物,极性很小或无极性,所 以大多数有机化合物在水中的溶解度都很小,但易溶于极性小的或非极性的有机 溶剂(如乙醚、苯、烃、丙酮等)中,这就是“相似相溶”的经验规律。正因为 如此,有机反应常在有机溶剂中进行。 A.反应速度慢 无机反应是离子型反应,一般反应速度都很快。如1H与OH的反应,Ag与CI生成AgC1 沉淀的反应等都是在瞬间完成的。 有机反应大部分是分子间的反应,反应过程中包括共价键旧键的断裂和新键 的形成,所以反应速度比较慢。一般需要几小时,甚至几十小时才能完成。为了 加速有机反应的进行,常采用加热、光照、搅拌或加催化剂等措施。随着新的合 成方法的出现,改善反应条件,促使有机反应速度的加快也是很有希望的。 5.副反应多,产物复杂 有机化合物的分子大多是由多个原子结合而成的复杂分子,所以在有机反应 中,反应中心往往不局限于分子的某一固定部位,常常可以在不同部位同时发生 反应,得到多种产物。反应生成的初级产物还可继续发生反应,得到进一步的产 物。因此在有机反应中,除了生成主要产物以外,还常常有副产物生成。 为了提高主产物的收率,控制好反应条件是十分必要的。由于得到的产物是 混合物,故需要经分离、提纯的步骤,以获得较纯净的物质。 6.同分异构现象普遍存在 同分异构现象是有机化学中极为普遍而又很重要的问题,也是造成有机化合物数目繁多 (现己知有机化合物有1千力种以上)的主要原因之一。所谓同分异构现象是指具有相同分 子式,但结构不同,从而性质各异的现象。例,乙醇和甲醚,分子式均为C0,但它们 的结构不同,因而物理和化学性质也不相同。乙醇和甲醚互为同分异构体。 HH H-C-C-0-H H-C-0-C-H 乙醇 b.p.78.5℃ 中醚 b.p.-25℃ 山于在有机化学中普遍存在同分异构现象,故在有机化学中不能只用分子式来表示某 有机化合物,必须使用构造式或构型式。 四、研究有机化合物的程序和方法 研究一种新的有机化合物,一般要经过下列程序和方法。 1.分离提纯 2.纯度的鉴定 3.实验式和分子式的确定 4.结构式的确定 第二节共价键的一般概念 一、共价键理论 在讨论共价键理论之前,先简单的介绍原子轨道。 1.原子轨道

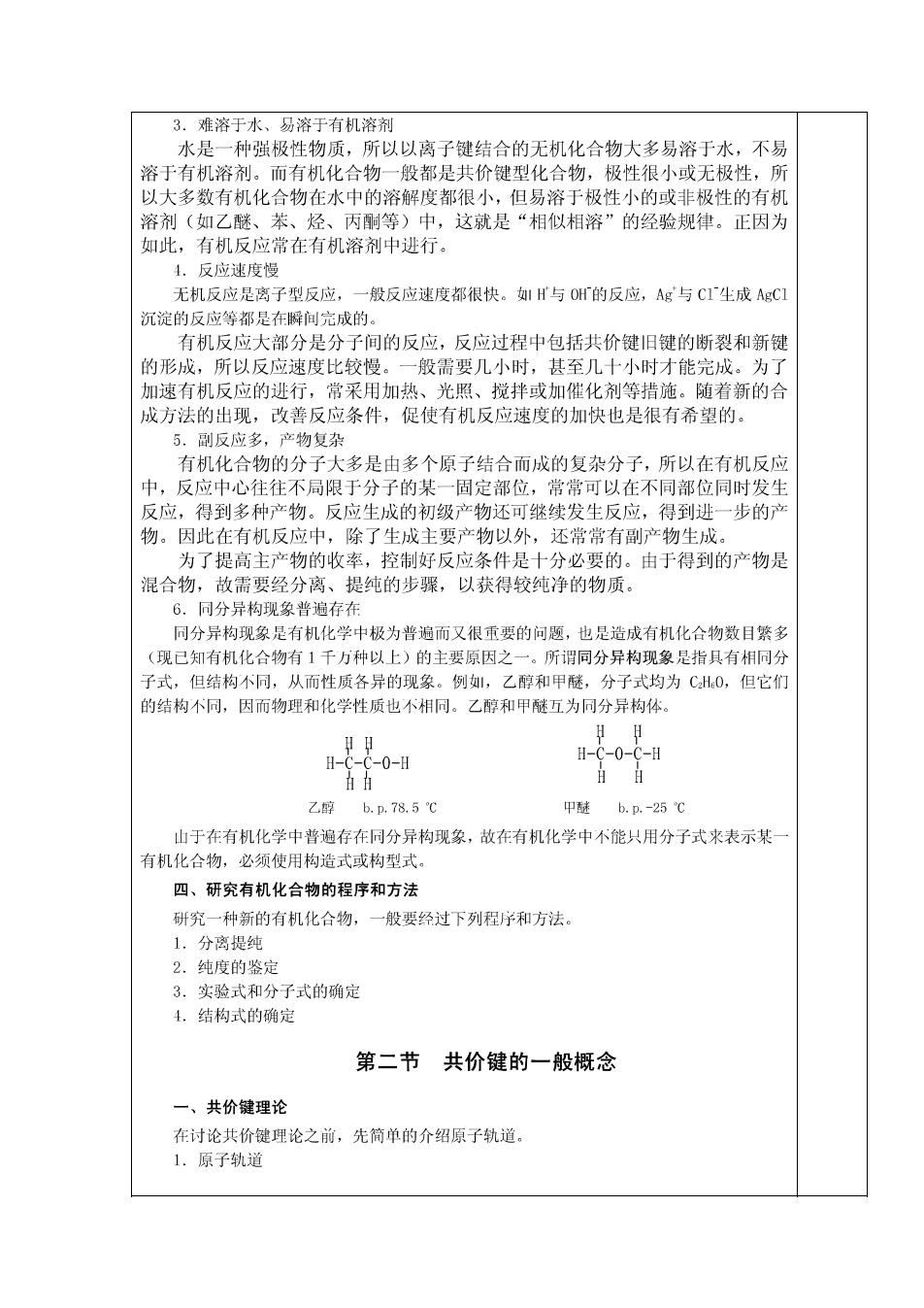

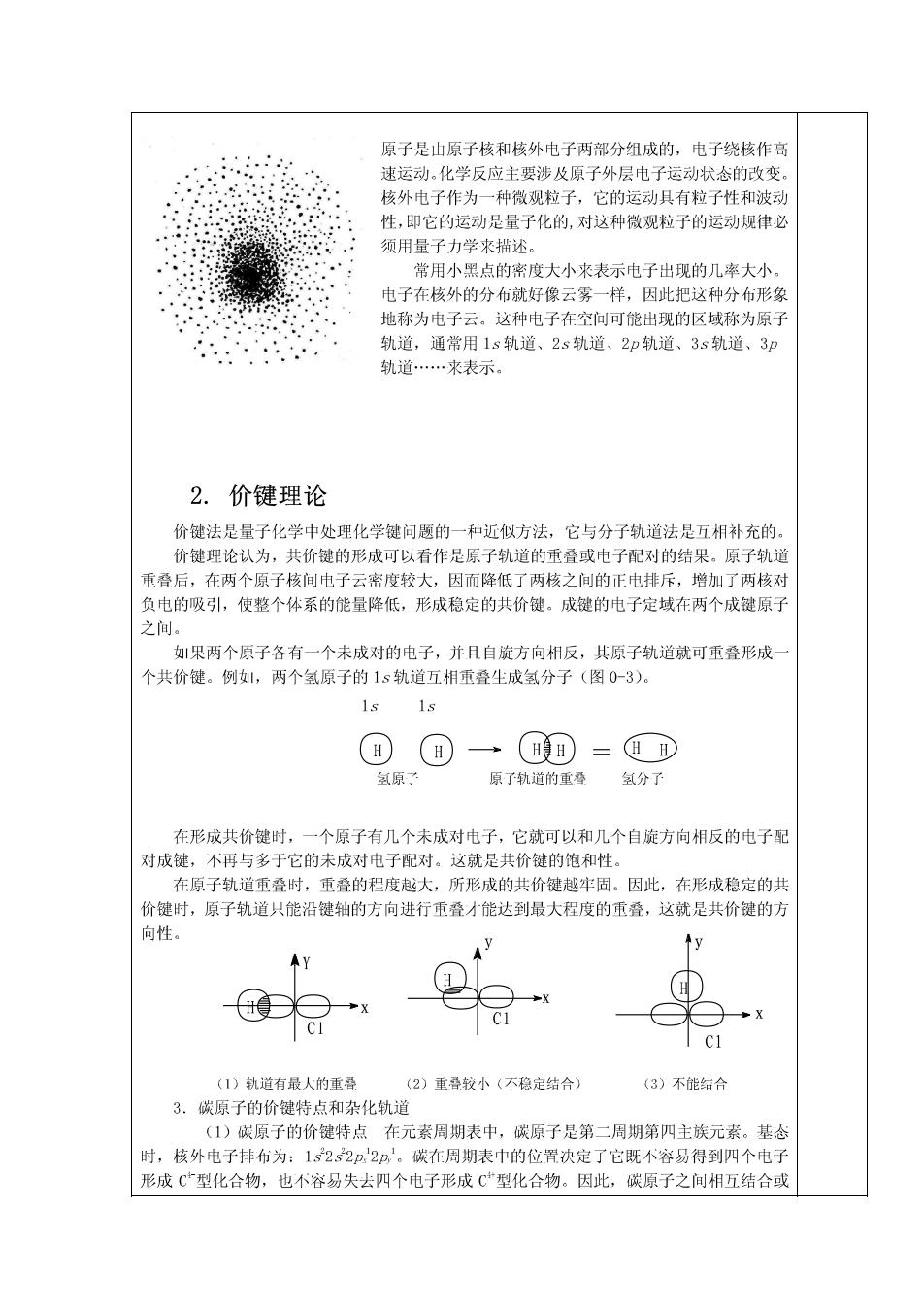

原子是山原子核和核外电子两部分组成的,电子绕核作高 速运动。化学反应主要涉及原子外层电子运动状态的改变。 核外电子作为一种微观粒子,它的运动具有粒子性和波动 性,即它的运动是量子化的,对这种微观粒子的运动规律必 须用量子力学来描述。 常用小黑点的密度大小来表示电子出现的几率大小。 电子在核外的分布就好像云雾一样,因此把这种分布形象 地称为电子云。这种电子在空间可能出现的区域称为原子 轨道,通常用1s轨道、2s轨道、2p轨道、3s轨道、3p 轨道…来表示。 2.价键理论 价键法是量子化学中处理化学键问题的一种近似方法,它与分子轨道法是互相补充的。 价键理论认为,共价键的形成可以看作是原子轨道的重叠或电子配对的结果。原子轨道 重叠后,在两个原子核间电子云密度较大,因而降低了两核之间的正电排斥,增加了两核对 负电的吸引,使整个体系的能量降低,形成稳定的共价键。成键的电子定域在两个成键原子 之间。 果两个原子各有一个未成对的电子,并月自旋方向相反,其原子轨道就可重叠形成 个共价键。例1,两个氢原子的1s轨道互相重叠生成氢分子(图0-3)。 HH 氢原了 原了轨道的重叠 氢分了 在形成共价键时,一个原子有几个未成对电子,它就可以和几个自旋方向相反的电子配 对成键,不再与多于它的未成对电子配对。这就是共价键的饱和性。 在原子轨道重叠时,重叠的程度越大,所形成的共价键越牢固。因此,在形成稳定的共 价键时,原子轨道只能沿键轴的方向进行重叠才小能达到最大程度的重叠,这就是共价键的方 向性。 (1)轨道有最人的重叠 (2)重叠较小(不稳定结合) (3)不能结合 3.碳原子的价键特点和杂化轨道 (1)碳原子的价键特点在元素周期表中,碳原子是第二周期第四主族元素。基念 时,核外电子排布为:1s2s22知,。碳在周期表中的位置决定了它既不容易得到四个电子 形成C型化合物,也不容易失去四个电子形成C型化合物。因此,碳原子之间相互结合或

与其它原子结合时,都是通过共用电子对而结合成共价键。 碳原子是四价的,它可以与其它原子或自身形成单键,也可以形成双键或叁键。 (2)碳原子轨道的杂化碳原子在基念时,只有两个未成对电子。根据价键理论和 分子轨道理论,碳原子应是两价的。但大量事实都证实,在有机化合物中碳原子都是四价的, 而月在饱和化合物中,碳的四价都是等同的。为了解决这类矛盾,1931年鲍林提出了原子轨 道杂化理论。 杂化轨道理论认为:碳原子在成键的过程中首先要吸收一定的能量,使2s轨道的一个 电子跃迁到2p空轨道中,形成碳原子的激发念。激发念的碳原子具有四个单电子,因此碳 原子为四价的。 跃江 111 2p 2p.2p 2D.2p,2p 2s 2s 基态 激发态 杂化轨道又认为:碳原子在成键时,四个原子轨道可以“混合起来”进行“重新组合” 形成四个能量等同的新轨道,称为杂化轨道。杂化轨道的能量稍高于2s轨道的能量,稍低 于2轨道的能量。这种山不同类型的轨道混合起来重新组合成新轨道的过程,叫做“轨道 的杂化”。杂化轨道的数目等于参加组合的原子轨道的数目。 碳原子轨道的杂化有二种形式: sp杂化山一个2s轨道和二个2p轨道杂化形成四个能量相等的新轨道,叫做sp杂化 轨道,这种杂化方式叫做sp杂化。: 11 2p sP杂化 11 sp 2.s 能最 sp杂化轨道的形状及能量既不同于2s轨道,又个同于2p轨道,它含有1/4的s成分 和3/4的p成分。sp杂化轨道是有方向性的,即在对称轴的一个方向上集中,四个sp杂化 轨道呈四面体分布,轨道对称轴之间的夹角均为109°28”(图0-10)。 sp杂化山一个2s轨道和两个2p轨道重新组合成三个能量等同的杂化轨道,称sD 杂化。: E 111 2p sp杂化 11 必 2s 能量 sp杂化轨道的形状与sD杂化轨道相似,sp杂化轨道含有1/3的s成分和2/3的p成 分,这二个s杂化轨道的对称轴在同一平面上,并以碳原子核为中心,分别指向正三角形 的三个顶点,对称轴的夹角为120°。碳原子还余下一个未参与杂化的2p轨道,仍保持原来