三项致突变试验(包括基因水平和染色体水平的体外、体内试验)、致畸试验和 繁殖试验。根据试验结果,判断是否需继续做其它试验项目。 6.6引进国外的生产技术,生产国外已登记生产和批准应用的化学品,如国内的 生产单位能证明所生产化学品的理化性质、纯度、主要杂质成分及含量均与国外 同类化学品一致时,可先进行第一阶段和两项致突变试验(包括基因水平和染色 体水平两种类型的试验)。如试验结果与国外同类化学品一致,可不继续进行第 三阶段和第四阶段试验。 6.7与国内已获批准生产的化学品属同类化学品的,如国内的生产单位能证明所 生产化学品的理化性质、纯度、主要杂质成分及含量均与国内同类化学品一致时, 可先进行急性毒性试验和一项致突变试验。如试验结果与国内同类化学品一致, 可不继续进行试验。 68凡将两种以上的化学品混配成新的制剂时,除必须按相应要求对其成分分别 进行试验外,还应进行急性联合毒性试验,如有明显的协同作用,则根据具体情 况对该制剂进行必要的其它毒性试验。 6.9致突变试验的选择原则 6.9.1进行3项致突变试验的化学品,如2项或3项试验结果为阳性,应进行致 癌试验。如仅1项试验结果为阳性,应增做另一项同类型的致突变试验,如结果 仍为阳性,应进行致癌试验:如结果为阴性,可不继续进行试验。如3项结果均 为阴性,可不继续进行试验。 6.9.2进行2项致突变试验的化学品,如2项试验结果为阳性,应进行第三阶段 和第四阶段的相应试验。如仅1项试验结果为阳性,应增做另一项同类型的致突 变试验。如结果仍为阳性,应进行第三阶段和第四阶段的相应试验:如结果为阴 性,可不继续进行试验。如2项结果均为阴性,可不继续进行试验。 6.9.3进行1项致突变试验的化学品,如试验结果为阳性,应增做另一项同类型 的致突变试验。如结果仍为阳性,应进行第三阶段和第四阶段的相应试验。如结 果为阴性,可不继续进行试验。 7受试样品的规定 7.1受试样品必须是按照既定的生产工艺和配方进行规范化生产的产品,其成分 和浓度与实际生产、经营和使用的产品相同。 7.2提供与受试样品毒性有关的物理、化学性质资料 o

10 三项致突变试验(包括基因水平和染色体水平的体外、体内试验)、致畸试验和 繁殖试验。根据试验结果,判断是否需继续做其它试验项目。 6.6 引进国外的生产技术,生产国外已登记生产和批准应用的化学品,如国内的 生产单位能证明所生产化学品的理化性质、纯度、主要杂质成分及含量均与国外 同类化学品一致时,可先进行第一阶段和两项致突变试验(包括基因水平和染色 体水平两种类型的试验)。如试验结果与国外同类化学品一致,可不继续进行第 三阶段和第四阶段试验。 6.7 与国内已获批准生产的化学品属同类化学品的,如国内的生产单位能证明所 生产化学品的理化性质、纯度、主要杂质成分及含量均与国内同类化学品一致时, 可先进行急性毒性试验和一项致突变试验。如试验结果与国内同类化学品一致, 可不继续进行试验。 6.8 凡将两种以上的化学品混配成新的制剂时,除必须按相应要求对其成分分别 进行试验外,还应进行急性联合毒性试验,如有明显的协同作用,则根据具体情 况对该制剂进行必要的其它毒性试验。 6.9 致突变试验的选择原则 6.9.1 进行 3 项致突变试验的化学品,如 2 项或 3 项试验结果为阳性,应进行致 癌试验。如仅 1 项试验结果为阳性,应增做另一项同类型的致突变试验,如结果 仍为阳性,应进行致癌试验;如结果为阴性,可不继续进行试验。如 3 项结果均 为阴性,可不继续进行试验。 6.9.2 进行 2 项致突变试验的化学品,如 2 项试验结果为阳性,应进行第三阶段 和第四阶段的相应试验。如仅 1 项试验结果为阳性,应增做另一项同类型的致突 变试验。如结果仍为阳性,应进行第三阶段和第四阶段的相应试验;如结果为阴 性,可不继续进行试验。如 2 项结果均为阴性,可不继续进行试验。 6.9.3 进行 1 项致突变试验的化学品,如试验结果为阳性,应增做另一项同类型 的致突变试验。如结果仍为阳性,应进行第三阶段和第四阶段的相应试验。如结 果为阴性,可不继续进行试验。 7 受试样品的规定 7.1 受试样品必须是按照既定的生产工艺和配方进行规范化生产的产品,其成分 和浓度与实际生产、经营和使用的产品相同。 7.2 提供与受试样品毒性有关的物理、化学性质资料

7.2.1化学名称、CAS编号、结构式 7.2.2测定方法、纯度、所含主要杂质、光谱图 7.2.3性状、气味、稳定性(热、空气、光) 7.2.4密度、熔点(℃)、沸点(℃)、闪点、蒸气压(Pa℃)、表面张力(NM℃)、 水中溶解度(mgL℃)、脂溶性(mg100g℃,说明溶剂种类)、脂水分配系 数(说明溶剂种类)、膨胀系数、爆炸极限、pH值、一定pH值下的水解情况 7.3提供原料来源、生产工艺、人的可能摄入量、使用说明书等有关资料 7.4对受试样品的处理 7.4.1受试样品应新鲜配制。除非有资料表明以溶液(或乳浊液、悬浊液等)保 存具有稳定性。固体受试样品应溶于或悬于适当的赋形剂(溶剂或载体)中,并 进行稀释。液体受试样品可直接使用或稀释后使用。根据受试样品的理化性质(水 溶性和/或脂溶性)确定受试样品所用的赋形剂。所用赋形剂在使用剂量水平对 实验动物、菌株或细胞应不产生毒作用,且不与受试样品发生任何化学反应,并 能保持受试样品的稳定性。通常用蒸馏水、等渗盐水、植物油、食用淀粉、羧甲 基纤维素等。如不是常用赋形剂,应有参考资料说明其成份。 7.42对膨胀系数较高的化学品应考虑膨胀系数对试验结果的影响,急性经口毒 性试验中的最高剂量应为实验动物能够耐受的最大染毒剂量,并根据试验结果确 定其它试验的剂量设计,如最大染毒剂量未观察到明显毒性效应,则体内致突变 试验、亚急性毒性试验、亚慢性毒性试验的最高剂量均应达到实验动物能够耐受 的最大染毒剂量。 7.4.3如果将受试样品参入饲料或溶于饮水中进行染毒,受试样品在饲料或饮水 中的含量应恒定并进行稳定性监测。受试样品的添加量不能破坏饲料中的营养平 衡。实验动物应单笼饲养,必须用减重法称量每周的食物摄入量(如果受试样品 是加入饮水中染毒的,也应测量水的摄入量),并通过食物或饮水的消耗情况计 算动物对受试样品的摄入量。 8应客观评价动物试验的结果,将其外推到人的意义是有限的。尽可能结合人 群观察资料,作出科学的综合性评价。 8.1在使用NOAEL或LOAEL等对化学品的安全性进行评价时,可根据情况调 整安全系数(例如对于在试验或流行病学调查中发现有致癌或致畸作用的化学 品,安全系数可增大至100~1000。在制定工作场所空气中化学品职业接触限值 11

11 7.2.1 化学名称、CAS 编号、结构式 7.2.2 测定方法、纯度、所含主要杂质、光谱图 7.2.3 性状、气味、稳定性(热、空气、光) 7.2.4 密度、熔点(℃)、沸点(℃)、闪点、蒸气压(Pa ℃)、表面张力(N/M ℃)、 水中溶解度(mg/L ℃)、脂溶性(mg/100g ℃,说明溶剂种类)、脂水分配系 数(说明溶剂种类)、膨胀系数、爆炸极限、pH 值、一定 pH 值下的水解情况 7.3 提供原料来源、生产工艺、人的可能摄入量、使用说明书等有关资料 7.4 对受试样品的处理 7.4.1 受试样品应新鲜配制。除非有资料表明以溶液(或乳浊液、悬浊液等)保 存具有稳定性。固体受试样品应溶于或悬于适当的赋形剂(溶剂或载体)中,并 进行稀释。液体受试样品可直接使用或稀释后使用。根据受试样品的理化性质(水 溶性和/或脂溶性)确定受试样品所用的赋形剂。所用赋形剂在使用剂量水平对 实验动物、菌株或细胞应不产生毒作用,且不与受试样品发生任何化学反应,并 能保持受试样品的稳定性。通常用蒸馏水、等渗盐水、植物油、食用淀粉、羧甲 基纤维素等。如不是常用赋形剂,应有参考资料说明其成份。 7.4.2 对膨胀系数较高的化学品应考虑膨胀系数对试验结果的影响,急性经口毒 性试验中的最高剂量应为实验动物能够耐受的最大染毒剂量,并根据试验结果确 定其它试验的剂量设计,如最大染毒剂量未观察到明显毒性效应,则体内致突变 试验、亚急性毒性试验、亚慢性毒性试验的最高剂量均应达到实验动物能够耐受 的最大染毒剂量。 7.4.3 如果将受试样品掺入饲料或溶于饮水中进行染毒,受试样品在饲料或饮水 中的含量应恒定并进行稳定性监测。受试样品的添加量不能破坏饲料中的营养平 衡。实验动物应单笼饲养,必须用减重法称量每周的食物摄入量(如果受试样品 是加入饮水中染毒的,也应测量水的摄入量),并通过食物或饮水的消耗情况计 算动物对受试样品的摄入量。 8 应客观评价动物试验的结果,将其外推到人的意义是有限的。尽可能结合人 群观察资料,作出科学的综合性评价。 8.1 在使用 NOAEL 或 LOAEL 等对化学品的安全性进行评价时,可根据情况调 整安全系数(例如对于在试验或流行病学调查中发现有致癌或致畸作用的化学 品,安全系数可增大至 100~1000。在制定工作场所空气中化学品职业接触限值

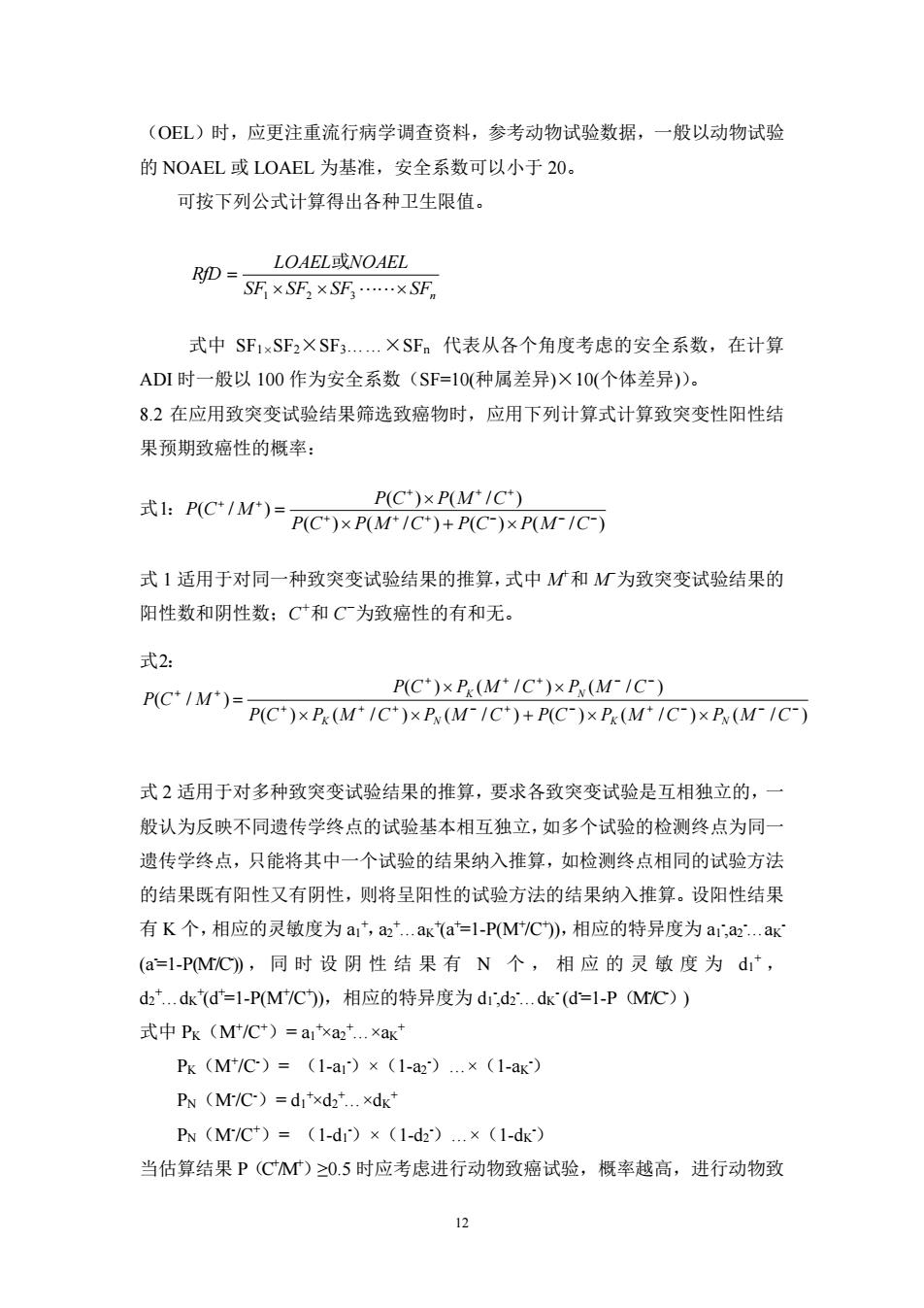

(OEL)时,应更注重流行病学调查资料,参考动物试验数据,一般以动物试验 的NOAEL或LOAEL为基准,安全系数可以小于20。 可按下列公式计算得出各种卫生限值。 RfD= LOAEL或NOAEL E×SF,×SF3…×SFn 式中SF1xSF2×SF3..XSFn代表从各个角度考虑的安全系数,在计算 ADI时一般以100作为安全系数(SF=10(种属差异)×10(个体差异))。 8.2在应用致突变试验结果筛选致癌物时,应用下列计算式计算致突变性阳性结 果预期致癌性的概率: P(C)×P(M/C*) 式1:PCIM)=PC*)xPM1C)+PC)xP(M-IC- 式1适用于对同一种致突变试验结果的推算,式中和「为致突变试验结果的 阳性数和阴性数:C和C为致癌性的有和无。 式2: P(C*)×Px(M+IC)×Px(M/C-) P(CIM)=P(C(MC)x(MIC)+PC-)x (MIC)(MIC) 式2适用于对多种致突变试验结果的推算,要求各致突变试验是互相独立的,一 般认为反映不同遗传学终点的试验基本相互独立,如多个试验的检测终点为同一 遗传学终点,只能将其中一个试验的结果纳入推算,如检测终点相同的试验方法 的结果既有阳性又有阴性,则将呈阳性的试验方法的结果纳入推算。设阳性结果 有K个,相应的灵敏度为a1+,a..ak(a=l-P(M/C),相应的特异度为a1,a2..aK (a=1-PMC),同时设阴性结果有N个,相应的灵敏度为d1, d.dk(d=l-PM/C),相应的特异度为di,d2.dk(d=1-PMC)) 式中Pk(M/Ct)=a1×a.×aκ PK(Mt/C)=(1-a1)×(1-a2)..×(1-ar) PN(M/C)=dt×d..×dk PN(M/C)=(1-d)×(1-d2).×(1-dk) 当估算结果P(C)≥0.5时应考虑进行动物致癌试验,概率越高,进行动物致 12

12 (OEL)时,应更注重流行病学调查资料,参考动物试验数据,一般以动物试验 的 NOAEL 或 LOAEL 为基准,安全系数可以小于 20。 可按下列公式计算得出各种卫生限值。 SF SF SF SFn LOAEL NOAEL RfD 1 2 3 或 式中 SF1×SF2×SF3……×SFn 代表从各个角度考虑的安全系数,在计算 ADI 时一般以 100 作为安全系数(SF=10(种属差异)×10(个体差异))。 8.2 在应用致突变试验结果筛选致癌物时,应用下列计算式计算致突变性阳性结 果预期致癌性的概率: 式1: ( ) ( / ) ( ) ( / ) ( ) ( / ) ( / ) P C P M C P C P M C P C P M C P C M 式 1 适用于对同一种致突变试验结果的推算,式中 M +和 M -为致突变试验结果的 阳性数和阴性数;C +和 C -为致癌性的有和无。 式2: ( ) ( / ) ( / ) ( ) ( / ) ( / ) ( ) ( / ) ( / ) ( / ) P C P M C P M C P C P M C P M C P C P M C P M C P C M K N K N K N 式 2 适用于对多种致突变试验结果的推算,要求各致突变试验是互相独立的,一 般认为反映不同遗传学终点的试验基本相互独立,如多个试验的检测终点为同一 遗传学终点,只能将其中一个试验的结果纳入推算,如检测终点相同的试验方法 的结果既有阳性又有阴性,则将呈阳性的试验方法的结果纳入推算。设阳性结果 有 K 个,相应的灵敏度为 a1 +,a2 +…aK + (a+=1-P(M+ /C+ )),相应的特异度为 a1 - ,a2 -…aK - (a-=1-P(M- /C- )) , 同时设阴性结果有 N 个 , 相 应 的 灵 敏 度 为 d1 + , d2 +…dK + (d+=1-P(M+ /C+ )),相应的特异度为 d1 - ,d2 -…dK - (d-=1-P(M- /C-)) 式中 PK(M+ /C+)= a1 +×a2 +…×aK + PK(M+ /C-)= (1-a1 -)×(1-a2 -)…×(1-aK -) PN(M- /C-)= d1 +×d2 +…×dK + PN(M- /C+)= (1-d1 -)×(1-d2 -)…×(1-dK -) 当估算结果 P(C + /M+)≥0.5 时应考虑进行动物致癌试验,概率越高,进行动物致

癌试验的必要性越大。当P(CM什)<0.03时,如没有理由认为该化学品属于非 遗传致癌物,可暂不考虑进行动物致癌试验。 8.3在对化学品的致畸性进行评价时,我国常用致畸指数(雌鼠LD5o/最小致畸 剂量)和致畸危害指数(最大不致畸剂量/最大可能摄入量),并按照计算结果进 行分级,但由于不同化学品的急性致死剂量-反应关系曲线的情况不一,所以, 可换用LD1、LD或以雌鼠体重降低(与对照组相比降低一定的百分比)的剂量, 目前推荐以BMD和安全系数对化学品的致畸性进行评价。 8.4由于诱癌作用无阈值,因此,在对化学品的致癌危险度进行评定时采用实际 安全剂量,即化学品引起致癌率有99%的把握低于106的剂量水平。 9对化学品毒性鉴定机构的要求 从事化学品毒性鉴定的机构应符合《化学品毒性鉴定管理规范》中“化学品 毒性鉴定实验室条件及工作准则(GLP)”的各项要求,并根据获得资质的等级 从事相应项目的化学品毒性鉴定工作。 10对实验动物及动物实验室的要求 10.1对实验动物的要求 10.1.1实验动物的基本选择原则 10.1.1.1必须使用具有合格证的实验动物(尚未实行等级管理的动物种属除外)。 10.1.1.2应尽量选用各项试验的首选动物,如选择其他种属应说明原因并确定该 种属对所检测的毒性作用敏感。 10.1.2动物试验的一般要求(某些试验对实验动物有特殊要求,则以试验方法中 所列的要求为准): 10.1.2.1用于同一项试验的同性别动物,在进行试验前个体之间的体重相差最多 不超过20%。 10.1.2.2雌性动物一般应为未交配过的。 10.1.2.3实验动物在实验环境中需适应至少3~5天后才能开始染毒。 10.1.2.4在同一次试验中需多次进行经口染毒时,至少每周对受试动物进行称重 并根据体重调整每只动物的染毒体积。 10.1.3动物福利要求 3

13 癌试验的必要性越大。当 P(C + /M+)≤0.03 时,如没有理由认为该化学品属于非 遗传致癌物,可暂不考虑进行动物致癌试验。 8.3 在对化学品的致畸性进行评价时,我国常用致畸指数(雌鼠 LD50/最小致畸 剂量)和致畸危害指数(最大不致畸剂量/最大可能摄入量),并按照计算结果进 行分级,但由于不同化学品的急性致死剂量-反应关系曲线的情况不一,所以, 可换用 LD1、LD5 或以雌鼠体重降低(与对照组相比降低一定的百分比)的剂量, 目前推荐以 BMD 和安全系数对化学品的致畸性进行评价。 8.4 由于诱癌作用无阈值,因此,在对化学品的致癌危险度进行评定时采用实际 安全剂量,即化学品引起致癌率有 99%的把握低于 10-6 的剂量水平。 9 对化学品毒性鉴定机构的要求 从事化学品毒性鉴定的机构应符合《化学品毒性鉴定管理规范》中“化学品 毒性鉴定实验室条件及工作准则(GLP)”的各项要求,并根据获得资质的等级 从事相应项目的化学品毒性鉴定工作。 10 对实验动物及动物实验室的要求 10.1 对实验动物的要求 10.1.1 实验动物的基本选择原则 10.1.1.1 必须使用具有合格证的实验动物(尚未实行等级管理的动物种属除外)。 10.1.1.2 应尽量选用各项试验的首选动物,如选择其他种属应说明原因并确定该 种属对所检测的毒性作用敏感。 10.1.2 动物试验的一般要求(某些试验对实验动物有特殊要求,则以试验方法中 所列的要求为准): 10.1.2.1 用于同一项试验的同性别动物,在进行试验前个体之间的体重相差最多 不超过 20%。 10.1.2.2 雌性动物一般应为未交配过的。 10.1.2.3 实验动物在实验环境中需适应至少 3~5 天后才能开始染毒。 10.1.2.4 在同一次试验中需多次进行经口染毒时,至少每周对受试动物进行称重 并根据体重调整每只动物的染毒体积。 10.1.3 动物福利要求

应尽量减少实验动物的使用量,同时为实验动物提供足够的空间,以供动物 采取正常的适应姿势,并且能够有适当的移动自由:应提供足够的合格饲料和饮 水;在试验过程中应尽量减轻动物的痛苦,不得虐待动物。 10.2进行各项动物试验的动物实验室应符合国家法律法规的有关规定并获得主 管部门颁发的合格证。 10.3用于动物试验的饲料、饮水、垫料、笼具等应符合国家法律法规的有关规定 (饲料应具有主管部门颁发的合格证)。 10.4实验动物管理及从事动物试验的人员,必须经培训、考核,持证上岗。 11鉴定报告内容 11.1受试样品名称、理化性状、配制方法、所用浓度、经口染毒需注明染毒体积。 11.2体内试验需注明:实验动物的种属、品系和来源(注明合格证号和动物级别) 性别、体重范围(周龄)、单笼喂养还是群饲:实验动物饲养环境,包括饲料来 源(如非标准饲料,应注明饲料的配方)、室温、相对湿度,动物实验室和饲料 的合格证号:剂量设计和动物分组方法,每组所用动物性别、数量及初始体重范 围。 11.3体外试验需注明:使用的菌株或细胞种类、使用的培养基、培养浓度、培养 温度、培养时间、代谢活化系统:剂量水平、对照组设置、阳性物种类和剂量。 11.4主要操作步骤(如为吸入染毒应注明染毒设备中的气流速度等参数)。 11.5各项检测指标的测定方法及主要检测仪器的名称和型号。 11.6检测结果数据统计学处理方法以及各项参数的计算方法。 11.7体内试验需描述染毒后动物中毒表现及出现时间和恢复情况、死亡时间、大 体解剖和尸检所见,进行病理组织学检查的需描述观察结果。 11.8列表报告各项指标测定结果(一般以X±SD的形式表达),并列出经计算所 得的毒理学参数。 11.9结论。 女

14 应尽量减少实验动物的使用量,同时为实验动物提供足够的空间,以供动物 采取正常的适应姿势,并且能够有适当的移动自由;应提供足够的合格饲料和饮 水;在试验过程中应尽量减轻动物的痛苦,不得虐待动物。 10.2 进行各项动物试验的动物实验室应符合国家法律法规的有关规定并获得主 管部门颁发的合格证。 10.3 用于动物试验的饲料、饮水、垫料、笼具等应符合国家法律法规的有关规定 (饲料应具有主管部门颁发的合格证)。 10.4 实验动物管理及从事动物试验的人员,必须经培训、考核,持证上岗。 11 鉴定报告内容 11.1受试样品名称、理化性状、配制方法、所用浓度、经口染毒需注明染毒体积。 11.2 体内试验需注明:实验动物的种属、品系和来源(注明合格证号和动物级别)、 性别、体重范围(周龄)、单笼喂养还是群饲;实验动物饲养环境,包括饲料来 源(如非标准饲料,应注明饲料的配方)、室温、相对湿度,动物实验室和饲料 的合格证号;剂量设计和动物分组方法,每组所用动物性别、数量及初始体重范 围。 11.3 体外试验需注明:使用的菌株或细胞种类、使用的培养基、培养浓度、培养 温度、培养时间、代谢活化系统;剂量水平、对照组设置、阳性物种类和剂量。 11.4 主要操作步骤(如为吸入染毒应注明染毒设备中的气流速度等参数)。 11.5 各项检测指标的测定方法及主要检测仪器的名称和型号。 11.6 检测结果数据统计学处理方法以及各项参数的计算方法。 11.7 体内试验需描述染毒后动物中毒表现及出现时间和恢复情况、死亡时间、大 体解剖和尸检所见,进行病理组织学检查的需描述观察结果。 11.8 列表报告各项指标测定结果(一般以 X SD 的形式表达),并列出经计算所 得的毒理学参数。 11.9 结论