(五)你做过语言对比吗? 回忆我们学习汉语和英语的经历,就会发现我们是孤立地来学的。学汉语时,老师没有必 要也从未鼓励我们去与英语做比较。学英语时,老师更是劝我们不要去与汉语比较,免得受汉 语的影响而学不好英语。若让我们说一说汉语和英语有什么相同之处和不同之处,我们也许会 感到茫然,因为我们从未对这两种语言加以比较。 翻译界有一个提法:翻译理论与实践。有人写书,以此为书名。有的学校开课,以此为课 程名称。这个提法甚至进入了国家教育部门制定的学科目录。仿佛这个提法概括了翻译领域的 全部内容。 其实,在翻译理论与实践之间,还有一个层次,那就是语言对比。所谓语言对比,就是研 究英汉两种语言的异同,从而看出英语和汉语各自的特点。相比之下,各自的特点就清楚了。 二十世纪中期,王力先生在《中国语法理论》第六章“欧化的语法”中花了很大的篇幅进 行语言对比,指出各自的特点,探讨英语对汉语的影响。八十年代以后,从事这方面研究的人 多了起来,出版了专著,还成立了专门的机构。 我个人进行语言对比,是从对照着原文研究《毛选》的译文开始的。我在研究了大量的译 例之后,得出了若干规律性的认识,分二十个题目,写成了《汉英翻译五百例》,于1980年出 版。 例如,许多译例表明:“在一个汉语句子里或相连的几个句子里,往往有些词或词组重复出 现。”“英语和汉语相反,在一般情况下是避免重复的。”“汉语重复,英语不重复,这是两种语 言的一个明显的不同之处。”有了这点认识,汉译英时就多用代称,英译汉时就多用实称,不必 拘泥于原文了。 语言对比主要是注意句子结构,或者说注意翻译过程中各个成分在句中的变化。译文之所 以有时会因过于机械而不顺,就是因为迁就原文的结构,而没有考虑译文的结构应有哪些变化。 好的译文之所以好,就是因为句内各成分都放在了应放的位置,符合译入语行文的习惯。美国 翻译理论家奈达说过: To preserve the content of the message the form must be changed.说的大概t也是这个意思。 是不是看几本书就行了?诚然,这方面的书也是有的。但只看别人得出的结论往往印象不 深,时间久了,也许就忘了。因此最好亲自动手进行比较,或者至少把别人结论拿来验证一番。 其实,语言对比是很有趣的,通过对比,你会发现许多过去未曾注意的东西。而且你的注意力 也不会完全局限于译例。每当你有所发现的时候,你就会去查阅关于英语的权威性著作,也会 去查阅关于汉语的权威性著作,看看他们对这个问题是怎么说的。比如,在我研究前面提到的 “实称”与“代称”的问题时,就参考了Randolph Quirk等四位学者所著的A Grammar of Contemporary English。书中有一节专门论述substitution,我看到不仅名词有替代的说法,动词、 形容词、副词等也都有替代的说法,他们把所有这些替代的说法统一称为“pro-forms'”。看到这 里我感到一阵惊喜,顿时觉得自己对这个问题的了解深入了一步。一个人要是学问有长进,就 会感到欣慰,要是日有所进,就会觉得其乐无穷。 对比两种语言,认识其各自的特点,主要是通过研究译例来进行的,是与翻译实践紧密相 连的。若用这方面的研究成果来指导翻译实践,翻译起来就会得心应手,认识越深刻,就越得 心应手。不信你试试。 6

6 (五)你做过语言对比吗? 回忆我们学习汉语和英语的经历,就会发现我们是孤立地来学的。学汉语时,老师没有必 要也从未鼓励我们去与英语做比较。学英语时,老师更是劝我们不要去与汉语比较,免得受汉 语的影响而学不好英语。若让我们说一说汉语和英语有什么相同之处和不同之处,我们也许会 感到茫然,因为我们从未对这两种语言加以比较。 翻译界有一个提法:翻译理论与实践。有人写书,以此为书名。有的学校开课,以此为课 程名称。这个提法甚至进入了国家教育部门制定的学科目录。仿佛这个提法概括了翻译领域的 全部内容。 其实,在翻译理论与实践之间,还有一个层次,那就是语言对比。所谓语言对比,就是研 究英汉两种语言的异同,从而看出英语和汉语各自的特点。相比之下,各自的特点就清楚了。 二十世纪中期,王力先生在《中国语法理论》第六章“欧化的语法”中花了很大的篇幅进 行语言对比,指出各自的特点,探讨英语对汉语的影响。八十年代以后,从事这方面研究的人 多了起来,出版了专著,还成立了专门的机构。 我个人进行语言对比,是从对照着原文研究《毛选》的译文开始的。我在研究了大量的译 例之后,得出了若干规律性的认识,分二十个题目,写成了《汉英翻译五百例》,于 1980 年出 版。 例如,许多译例表明:“在一个汉语句子里或相连的几个句子里,往往有些词或词组重复出 现。”“英语和汉语相反,在一般情况下是避免重复的。”“汉语重复,英语不重复,这是两种语 言的一个明显的不同之处。”有了这点认识,汉译英时就多用代称,英译汉时就多用实称,不必 拘泥于原文了。 语言对比主要是注意句子结构,或者说注意翻译过程中各个成分在句中的变化。译文之所 以有时会因过于机械而不顺,就是因为迁就原文的结构,而没有考虑译文的结构应有哪些变化。 好的译文之所以好,就是因为句内各成分都放在了应放的位置,符合译入语行文的习惯。美国 翻译理论家奈达说过: To preserve the content of the message the form must be changed .说的大概也是这个意思。 是不是看几本书就行了?诚然,这方面的书也是有的。但只看别人得出的结论往往印象不 深,时间久了,也许就忘了。因此最好亲自动手进行比较,或者至少把别人结论拿来验证一番。 其实,语言对比是很有趣的,通过对比,你会发现许多过去未曾注意的东西。而且你的注意力 也不会完全局限于译例。每当你有所发现的时候,你就会去查阅关于英语的权威性著作,也会 去查阅关于汉语的权威性著作,看看他们对这个问题是怎么说的。比如,在我研究前面提到的 “实称”与“代称”的问题时,就参考了 Randolph Quirk 等四位学者所著的 A Grammar of Contemporary English。书中有一节专门论述 substitution,我看到不仅名词有替代的说法,动词、 形容词、副词等也都有替代的说法,他们把所有这些替代的说法统一称为“pro-forms”。看到这 里我感到一阵惊喜,顿时觉得自己对这个问题的了解深入了一步。一个人要是学问有长进,就 会感到欣慰,要是日有所进,就会觉得其乐无穷。 对比两种语言,认识其各自的特点,主要是通过研究译例来进行的,是与翻译实践紧密相 连的。若用这方面的研究成果来指导翻译实践,翻译起来就会得心应手,认识越深刻,就越得 心应手。不信你试试

(六)信与达 做事情都有个要求,希望达到什么样的标准。翻译也不例外。那么什么样的译文算是好的 译文呢?我们应以什么样的标准作为努力的目标呢? 1980年出版了张培基等四位学者编著的《汉英翻译教程》。作者在“翻译的标准”一节中 写道:“我们主张把翻译标准概括为‘忠实、通顺'四个字。”“所谓忠实,首先指忠实于原作的 内容。”“忠实还指保持原作的风格。”“所谓通顺,即指译文语言必须通顺易懂,符合规范。” 1983年出版了吕瑞昌等五位学者编著的《汉英翻译教程》。关于翻译标准的论述,与第一 本书是一致的。书中写道:“我们不妨用‘信、顺’两字来概括我们今天汉英翻译的标准。所谓 ‘信’是指忠实于原文的内容,包括思想、感情、风格等,即把原文完整而准确地表达于译文 中,对原文内容尽可能不增不减。所谓‘顺',是指用词正确得体,行文流畅通顺,符合英语习 惯;避免逐字死译、生搬硬套,使不懂汉语的英语读本也能看懂。” 这两本书是受教育部委托编写的高校通用教材,一本讲英译汉,一本讲汉译英,二十多年 来,一直在我国高校广泛使用。 我基本上同意这两本书关于翻译标准的提法,但我不赞成把风格放在忠实里面来谈。我们 不必因为严复提出了“信、达、雅”,谈翻译标准就一定要谈风格。因为风格是一个比较复杂的 问题。把原文的风格完全翻译过来,这恐怕是不大可能的,但也不是说风格就完全不能翻。译 者只能尽力而为。译文的风格除了包含一部分与原文的风格,必然还包含其他因素。而且翻译 不同类型的作品,对风格的要求也不尽相同。英译汉还比较好办,汉译英就更难把握了。(是否 因为我们母语是汉语?反之会不会英译汉难办?找机会问问外国译者求证。 我在99年为全国高等教育自学考试编写了一套教材,题为《英汉翻译教程》。关于翻译标 准,我是这样写的:“对我们初学翻译的人来说,我想可以提出两条要求:(一)忠实:(二)通 顺。‘忠实’主要是指内容.要力求准确地表达原作者的意思。‘通顺’指的是语言。如果原 文是通顺易懂的,那么译文也要尽量做到通顺、易懂。”我认为,真正做到上述两条,也并不容 易。风格在翻译过程中是个不可回避的问题,但可以慢慢展开讨论,而不必写在翻译标准之中。 十多年前,我对外国译者关于翻译标准的看法作过一些探讨,写过一篇文章,题为“外国 译者追求什么样的译文?”,发表在《中国翻译》1992年第4期上。现将其中的部分引文介绍 如下。 K.J.Maidment在其所译Minor Attic Orators写的序言(1940)中说道:“关于译文本身, 我只需要说我的目标一直是既确切(accurate),又通顺(readable),但我充分意识到往往二者都没 有做到。” G.P.Goold在为其所译Propertius的Elegies一书写的序言(1990)中说道:“我在本书中 主要是力图以可靠的拉丁文本和优美、确切的(graceful and accurate)英译本把普洛佩提乌斯介 绍给尽可能多的读者:当然首先是介绍给古典文学学者和研究人员,但也同样介绍给一般的文 学爱好者。”(这个版本是拉丁文和英文对照本。) Michael R.Katz and William G.Wagner在为车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》英译本写的前 言(1989)中说道:“出版这个新译本,是为了提供方便,使英国和美国读者第一次看到车尔尼 雪夫斯基的《怎么办》一书的完整译本.我们希望这个完整、确切、通顺的(complete,accurate and readable)译本能使英美读者不仅了解车尔尼雪夫斯基这本小说对人类生活产生了多大的影 响,而且了解它推动历史前进的动力是从哪里来的。” Ronald Hingley在为其所译《契珂夫全集》写的序言(1964)中说道:“主要目的是为舞 台演出提供脚本。译本一向以高度确切(strict accuracy)为宗旨,但希望避免学究气。译本从 未有意识地为了字面上的忠实而使得台词不能上口,或违背原作的精神。” Michael Grant在为其所译《西塞罗选集》写的前言(1960)中说道:“译者的主要任务之一 是使译文通顺(readable),否则就没有人看,也就不能达到介绍原作者的目的。在今天如果译

7 (六)信与达 做事情都有个要求,希望达到什么样的标准。翻译也不例外。那么什么样的译文算是好的 译文呢?我们应以什么样的标准作为努力的目标呢? 1980 年出版了张培基等四位学者编著的《汉英翻译教程》。作者在“翻译的标准”一节中 写道:“我们主张把翻译标准概括为‘忠实、通顺’四个字。”“所谓忠实,首先指忠实于原作的 内容。”“忠实还指保持原作的风格。”“所谓通顺,即指译文语言必须通顺易懂,符合规范。” 1983 年出版了吕瑞昌等五位学者编著的《汉英翻译教程》。关于翻译标准的论述,与第一 本书是一致的。书中写道:“我们不妨用‘信、顺’两字来概括我们今天汉英翻译的标准。所谓 ‘信’是指忠实于原文的内容,包括思想、感情、风格等,即把原文完整而准确地表达于译文 中,对原文内容尽可能不增不减。所谓‘顺’,是指用词正确得体,行文流畅通顺,符合英语习 惯;避免逐字死译、生搬硬套,使不懂汉语的英语读本也能看懂。” 这两本书是受教育部委托编写的高校通用教材,一本讲英译汉,一本讲汉译英,二十多年 来,一直在我国高校广泛使用。 我基本上同意这两本书关于翻译标准的提法,但我不赞成把风格放在忠实里面来谈。我们 不必因为严复提出了“信、达、雅”,谈翻译标准就一定要谈风格。因为风格是一个比较复杂的 问题。把原文的风格完全翻译过来,这恐怕是不大可能的,但也不是说风格就完全不能翻。译 者只能尽力而为。译文的风格除了包含一部分与原文的风格,必然还包含其他因素。而且翻译 不同类型的作品,对风格的要求也不尽相同。英译汉还比较好办,汉译英就更难把握了。(是否 因为我们母语是汉语?反之会不会英译汉难办?找机会问问外国译者求证。Z) 我在 99 年为全国高等教育自学考试编写了一套教材,题为《英汉翻译教程》。关于翻译标 准,我是这样写的:“对我们初学翻译的人来说,我想可以提出两条要求:(一)忠实;(二)通 顺。‘忠实’主要是指内容.要力求准确地表达原作者的意思。‘通顺’指的是语言。如果原 文是通顺易懂的,那么译文也要尽量做到通顺、易懂。”我认为,真正做到上述两条,也并不容 易。风格在翻译过程中是个不可回避的问题,但可以慢慢展开讨论,而不必写在翻译标准之中。 十多年前,我对外国译者关于翻译标准的看法作过一些探讨,写过一篇文章,题为“外国 译者追求什么样的译文?”, 发表在《中国翻译》1992 年第 4 期上。现将其中的部分引文介绍 如下。 K. J. Maidment 在其所译 Minor Attic Orators 写的序言(1940)中说道:“关于译文本身, 我只需要说我的目标一直是既确切(accurate),又通顺(readable),但我充分意识到往往二者都没 有做到。” G. P. Goold 在为其所译 Propertius 的 Elegies 一书写的序言(1990)中说道:“我在本书中 主要是力图以可靠的拉丁文本和优美、确切的(graceful and accurate)英译本把普洛佩提乌斯介 绍给尽可能多的读者:当然首先是介绍给古典文学学者和研究人员,但也同样介绍给一般的文 学爱好者。”(这个版本是拉丁文和英文对照本。) Michael R. Katz and William G. Wagner 在为车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》英译本写的前 言(1989)中说道:“出版这个新译本,是为了提供方便,使英国和美国读者第一次看到车尔尼 雪夫斯基的《怎么办》一书的完整译本.我们希望这个完整、确切、通顺的(complete, accurate and readable)译本能使英美读者不仅了解车尔尼雪夫斯基这本小说对人类生活产生了多大的影 响,而且了解它推动历史前进的动力是从哪里来的。” Ronald Hingley 在为其所译《契珂夫全集》写的序言(1964)中说道:“主要目的是为舞 台演出提供脚本。译本一向以高度确切(strict accuracy)为宗旨,但希望避免学究气。译本从 未有意识地为了字面上的忠实而使得台词不能上口,或违背原作的精神。” Michael Grant 在为其所译《西塞罗选集》写的前言(1960)中说道:“译者的主要任务之一 是使译文通顺 (readable ),否则就没有人看,也就不能达到介绍原作者的目的。在今天如果译

者使用修辞色彩很浓的英语,他的译文就不会通顺,也就没有人看。·西塞罗的修辞手段是 他所受的语言训练的产物,是他的风格中不可分割的一部分。如果丢掉它,你就丢掉了人们最 赞赏他的一个方面,损失还不止于此。如果保留它,我在前面已经指出,你就丢掉了另外一样 东西一当代通顺的英语。这种进退两难的困境是没有折中办法可以解决的。因此,我既然不准 备放弃努力,要尽可能地接近真正的现代英语,就不得不放弃西塞罗的修辞手段。至于读者遭 受的损失,我是非常清楚的。” Horace C.P.McGregor翻译了西塞罗所著《论神性》一书。他在“译者的话”(1970)中说 道:任何一篇文章都包含着妥协(compromise)的成分。一个句子在这种语言里通顺流畅,在 另一种语言里就会拖沓累赘。一个精彩的短语如果按字面译成另外一种语言里就可能不像样子。 一个单词在另一种语言里也可能难以找到相应的词。.我的目标是真正的翻译,然而是低标 准的,我有一定程度的自由,可以改变原来的语言形式,但决不有意识地脱离原作的意思和语 气。最主要的是我力图使西赛罗的英文译本和拉丁文原文一样通顺(readable)。 EdwardG.Seidensticker翻译了紫式部的《源氏物语》。他在前言(I976中指出:此前Arthur Waley翻译的《源氏物语》是很自由的,他作了大胆删节,也作了大量的增补与美化。他说:“新 译本可以称得上是个全译本,但其字数比Waley大加删节的译本还要少。这就说明无论Waley 取得了多么精彩的效果。.他的节奏(rhythms)是与原作迥然 不同的,原作较为明快、凝练,用词节省,不罗嗦。如果说翻译的目标应该在一切重要方 面包括节奏在内模仿原作的话,那么这里提供的 译文规定要达到的目标,可以说比Waley的译文所要达到的目标多得多。” George Gihiam在美国康奈尔大学任职,参加了Norton Critical Edition这套丛书的编辑工 作。他在为陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》英译本写的序言(1989)中写道:“我们选择《罪与罚》 一书的英译本,标准是这个译本能用当代英语确切地(accurately)体现陀思妥耶夫斯基的十九世 纪俄语原作,能用今天的英语表现出和原作相一致的风格(sty),不以现代词语或维多利亚时代 的词语歪曲原作,而且译文本身是通顺的(readable)。根据这些原则,我们认为Jessie Coulson的 译本似乎是最好的译本,经与牛津大学出版社接洽,在这里重印出版。” 从以上几段引文来看,accuracy和readability是译者追求的共同目标。其他方面,各位译 者的侧重点是不同的,风格、精神、修辞手段、语气、节奏,不一而足,有时甚至故意反其道 而行之,可见问题之复杂。 鉴于以上情况,我们在开始时不妨就以信(忠实)和达(通顺)为目标吧。你觉得这两条 会很容易做到吗?

8 者使用修辞色彩很浓的英语,他的译文就不会通顺,也就没有人看。.西塞罗的修辞手段是 他所受的语言训练的产物,是他的风格中不可分割的一部分。如果丢掉它,你就丢掉了人们最 赞赏他的一个方面,损失还不止于此。如果保留它,我在前面已经指出,你就丢掉了另外一样 东西-当代通顺的英语。这种进退两难的困境是没有折中办法可以解决的。因此,我既然不准 备放弃努力,要尽可能地接近真正的现代英语,就不得不放弃西塞罗的修辞手段。至于读者遭 受的损失,我是非常清楚的。” Horace C. P. McGregor 翻译了西塞罗所著《论神性》一书。他在“译者的话”(1970)中说 道:任何一篇文章都包含着妥协(compromise)的成分。一个句子在这种语言里通顺流畅,在 另一种语言里就会拖沓累赘。一个精彩的短语如果按字面译成另外一种语言里就可能不像样子。 一个单词在另一种语言里也可能难以找到相应的词。.我的目标是真正的翻译,然而是低标 准的,我有一定程度的自由,可以改变原来的语言形式,但决不有意识地脱离原作的意思和语 气。最主要的是我力图使西赛罗的英文译本和拉丁文原文一样通顺(readable)。 Edward G. Seidensticker 翻译了紫式部的《源氏物语》。他在前言 (1976)中指出:此前 Arthur Waley 翻译的《源氏物语》是很自由的,他作了大胆删节,也作了大量的增补与美化。他说:“新 译本可以称得上是个全译本,但其字数比 Waley 大加删节的译本还要少。这就说明无论 Waley 取得了多么精彩的效果。.他的节奏(rhythms)是与原作迥然 不同的,原作较为明快、凝练,用词节省,不罗嗦。如果说翻译的目标应该在一切重要方 面包括节奏在内模仿原作的话,那么这里提供的 译文规定要达到的目标,可以说比 Waley 的译文所要达到的目标多得多。” George Gihiam 在美国康奈尔大学任职,参加了 Norton Critical Edition 这套丛书的编辑工 作。他在为陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》英译本写的序言(1989)中写道:“我们选择《罪与罚》 一书的英译本,标准是这个译本能用当代英语确切地(accurately)体现陀思妥耶夫斯基的十九世 纪俄语原作,能用今天的英语表现出和原作相一致的风格(style),不以现代词语或维多利亚时代 的词语歪曲原作,而且译文本身是通顺的(readable)。根据这些原则,我们认为 Jessie Coulson 的 译本似乎是最好的译本,经与牛津大学出版社接洽,在这里重印出版。” 从以上几段引文来看,accuracy 和 readability 是译者追求的共同目标。其他方面,各位译 者的侧重点是不同的,风格、精神、修辞手段、语气、节奏,不一而足,有时甚至故意反其道 而行之,可见问题之复杂。 鉴于以上情况,我们在开始时不妨就以信(忠实)和达(通顺)为目标吧。你觉得这两条 会很容易做到吗?

(七)英译汉:理解是关键 英译汉,首先遇到的一个问题就是透彻地理解原文。 看一篇东西,可以有不同的目的。若为获取信息,抓住大意就可以了。 若是为了消遣,那就可以看懂多少算多少。若是为了翻译,那就非透彻理解原文不可。 有时似乎觉得懂了,但翻译起来还是不知如何下手,究其原因,可能仍是未能真正理解原 文。在这种情况下,若勉强去译,便会采取机械的办法,逐字翻译,许多误译就是这样产生的。 1 We want to get all the parties back to the negotiating table. 2 Their differences have been thrown into sharp relief by the present crisis. (the state of being very clearly visible or obvious due to being accentuated in some way 轮廓分明,对比鲜明 the setting sun threw the snow-covered peaks into relief. 夕阳把白雪皑皑的山峰照得轮廓分明。bring[throw into relief 把某物烘托出来,使突出,使鲜明) 虽然party一词可以指“政党”,但此处与negotiating table相联系,便指“谈判的一方”了。 所以,例1的意思是:我们想把有关各方拉回到谈判桌上来。Differences一词本身是有“差别” 的意思,但在这个上下文里,它却指“意见分歧”。例2的意思是:目前的危机使得他们的分歧 更加引人注目。 3 He was found guilty of murder. 4 There is no right of appeal against the decision. 涉及法律时,find不一定表示“发现”,而可以指“裁决”、“判决”。Appeal也不一定表示 “呼吁”,而可以指“上诉”。因此,例3的意思是:经裁决,他犯有谋杀罪。例4的意思是: 关于这项判决,没有上诉权。 5 The end result of her hard work was a place at medical school. 6 To graduate with honors from college 大学优等成绩 在学校教育方面,work就指学习,a place就是an opportunity to study at a university,也就是 一个入学名额,而不是一个工作职位。With honors指的是“以优异的成绩”,而不是“感到荣 幸”。因此,例5的意思是:她勤劳学习,终于进了医学院。例6的意思是:以优异的成绩从大 学毕业。 7 This new production radically reinterprets the play. 8 The doorway is a 19th century reconstruction of Norman work. 在文化方面,production和戏剧相联系,就指“一次演出”。因此,例7的意思是:这次演 出体现了对这部戏的全部理解。例8是什么意思呢?能不能译作:门廊是19世纪罗马建筑的翻 版?不行。首先,Norman不是罗马,而是指11世纪欧洲大陆的诺曼人征服英国后在英国流行 的诺曼式建筑风格:其次用“19世纪”修饰“罗马建筑”也是不行的。例8的意思是:门廊是 19世纪时模仿诺曼式建筑修建的。 9 You'll be expected to replace any broken glasses. 10 Round here,you leave school at sixteen and next thing you know,you're married with three kids. 在生活方面,所谈内容往往与当地的风俗习惯相联系。二十年多前,我在澳大利亚到一位 朋友家去做客。主人从商店租了一百只玻璃杯,打碎了一只,归还时就照价赔偿。例9就是店 主对顾客说的一句话,意思是:玻璃杯如有损坏,你要负责赔偿。例10的用词很简单,但究竞 9

9 (七)英译汉:理解是关键 英译汉,首先遇到的一个问题就是透彻地理解原文。 看一篇东西,可以有不同的目的。若为获取信息,抓住大意就可以了。 若是为了消遣,那就可以看懂多少算多少。若是为了翻译,那就非透彻理解原文不可。 有时似乎觉得懂了,但翻译起来还是不知如何下手,究其原因,可能仍是未能真正理解原 文。在这种情况下,若勉强去译,便会采取机械的办法,逐字翻译,许多误译就是这样产生的。 例 1 We want to get all the parties back to the negotiating table. 例2 Their differences have been thrown into sharp relief by the present crisis. (the state of being very clearly visible or obvious due to being accentuated in some way 轮廓分明,对比鲜明 the setting sun threw the snow-covered peaks into relief. 夕阳把白雪皑皑的山峰照得轮廓分明。bring [throw]into relief 把某物烘托出来; 使突出, 使鲜明) 虽然 party 一词可以指“政党”,但此处与 negotiating table 相联系,便指“谈判的一方”了。 所以,例 1 的意思是:我们想把有关各方拉回到谈判桌上来。Differences 一词本身是有“差别” 的意思,但在这个上下文里,它却指“意见分歧”。例 2 的意思是:目前的危机使得他们的分歧 更加引人注目。 例 3 He was found guilty of murder. 例 4 There is no right of appeal against the decision. 涉及法律时,find 不一定表示“发现”,而可以指“裁决”、“判决”。Appeal 也不一定表示 “呼吁”,而可以指“上诉”。因此,例 3 的意思是:经裁决,他犯有谋杀罪。例 4 的意思是: 关于这项判决,没有上诉权。 例 5 The end result of her hard work was a place at medical school. 例6 To graduate with honors from college 大学优等成绩 在学校教育方面,work 就指学习,a place 就是 an opportunity to study at a university,也就是 一个入学名额,而不是一个工作职位。With honors 指的是“以优异的成绩”,而不是“感到荣 幸”。因此,例 5 的意思是:她勤劳学习,终于进了医学院。例 6 的意思是:以优异的成绩从大 学毕业。 例 7 This new production radically reinterprets the play. 例 8 The doorway is a 19th century reconstruction of Norman work. 在文化方面,production 和戏剧相联系,就指“一次演出”。因此,例 7 的意思是:这次演 出体现了对这部戏的全部理解。例 8 是什么意思呢?能不能译作:门廊是 19 世纪罗马建筑的翻 版?不行。首先,Norman 不是罗马,而是指 11 世纪欧洲大陆的诺曼人征服英国后在英国流行 的诺曼式建筑风格;其次用“19 世纪”修饰“罗马建筑”也是不行的。例 8 的意思是:门廊是 19 世纪时模仿诺曼式建筑修建的。 例 9 You’ll be expected to replace any broken glasses. 例 10 Round here, you leave school at sixteen and next thing you know, you’re married with three kids. 在生活方面,所谈内容往往与当地的风俗习惯相联系。二十年多前,我在澳大利亚到一位 朋友家去做客。主人从商店租了一百只玻璃杯,打碎了一只,归还时就照价赔偿。例 9 就是店 主对顾客说的一句话,意思是;玻璃杯如有损坏,你要负责赔偿。例 10 的用词很简单,但究竟

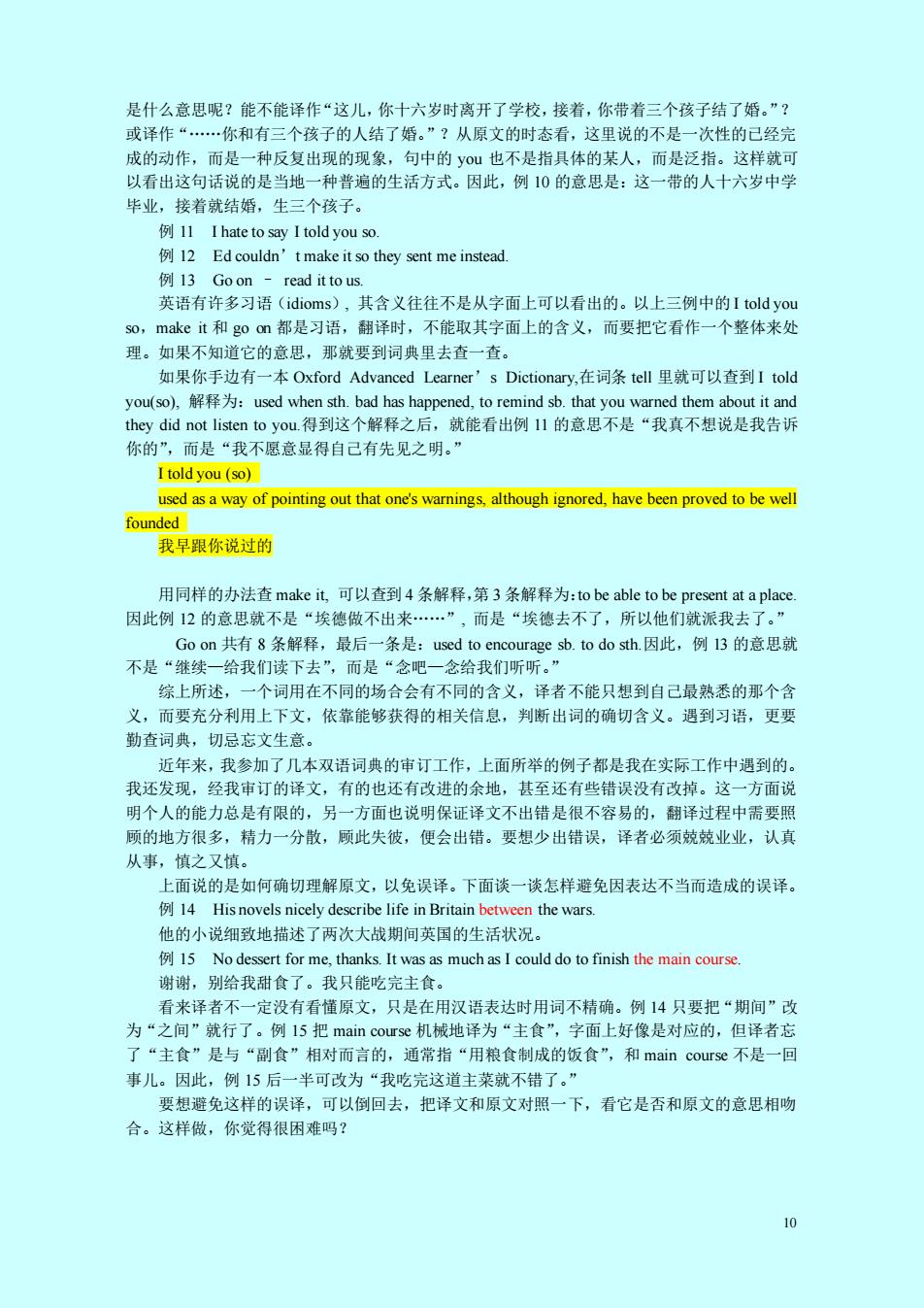

是什么意思呢?能不能译作“这儿,你十六岁时离开了学校,接着,你带着三个孩子结了婚。”? 或译作“.你和有三个孩子的人结了婚。”?从原文的时态看,这里说的不是一次性的己经完 成的动作,而是一种反复出现的现象,句中的yOu也不是指具体的某人,而是泛指。这样就可 以看出这句话说的是当地一种普遍的生活方式。因此,例10的意思是:这一带的人十六岁中学 毕业,接着就结婚,生三个孩子。 11 I hate to say I told you so. 12 Ed couldn't make it so they sent me instead. 例l3Goon-read it to us. 英语有许多习语(idioms),其含义往往不是从字面上可以看出的。以上三例中的I told you so,make it和goon都是习语,翻译时,不能取其字面上的含义,而要把它看作一个整体来处 理。如果不知道它的意思,那就要到词典里去查一查。 如果你手边有一本Oxford Advanced Learner's Dictionary,.在词条tell里就可以查到I told you(so),解释为:used when sth.bad has happened,to remind sb.that you warned them about it and they did not listen to you.得到这个解释之后,就能看出例1l的意思不是“我真不想说是我告诉 你的”,而是“我不愿意显得自己有先见之明。” I told you (so) used as a way of pointing out that one's warnings,although ignored,have been proved to be well founded 我早跟你说过的 用同样的办法查make it,.可以查到4条解释,第3条解释为:to be able to be present at a place. 因此例12的意思就不是“埃德做不出来.”,而是“埃德去不了,所以他们就派我去了。” Goon共有8条解释,最后一条是:used to encourage sb.to do sth.因此,例13的意思就 不是“继续一给我们读下去”,而是“念吧一念给我们听听。” 综上所述,一个词用在不同的场合会有不同的含义,译者不能只想到自己最熟悉的那个含 义,而要充分利用上下文,依靠能够获得的相关信息,判断出词的确切含义。遇到习语,更要 勤查词典,切忌忘文生意。 近年来,我参加了几本双语词典的审订工作,上面所举的例子都是我在实际工作中遇到的。 我还发现,经我审订的译文,有的也还有改进的余地,甚至还有些错误没有改掉。这一方面说 明个人的能力总是有限的,另一方面也说明保证译文不出错是很不容易的,翻译过程中需要照 顾的地方很多,精力一分散,顾此失彼,便会出错。要想少出错误,译者必须兢兢业业,认真 从事,慎之又慎。 上面说的是如何确切理解原文,以免误译。下面谈一谈怎样避免因表达不当而造成的误译。 14 His novels nicely describe life in Britain between the wars. 他的小说细致地描述了两次大战期间英国的生活状况。 15 No dessert for me,thanks.It was as much as I could do to finish the main course. 谢谢,别给我甜食了。我只能吃完主食。 看来译者不一定没有看懂原文,只是在用汉语表达时用词不精确。例14只要把“期间”改 为“之间”就行了。例l5把main course机械地译为“主食”,字面上好像是对应的,但译者忘 了“主食”是与“副食”相对而言的,通常指“用粮食制成的饭食”,和main course不是一回 事儿。因此,例15后一半可改为“我吃完这道主菜就不错了。” 要想避免这样的误译,可以倒回去,把译文和原文对照一下,看它是否和原文的意思相吻 合。这样做,你觉得很困难吗? 10

10 是什么意思呢?能不能译作“这儿,你十六岁时离开了学校,接着,你带着三个孩子结了婚。”? 或译作“.你和有三个孩子的人结了婚。”?从原文的时态看,这里说的不是一次性的已经完 成的动作,而是一种反复出现的现象,句中的 you 也不是指具体的某人,而是泛指。这样就可 以看出这句话说的是当地一种普遍的生活方式。因此,例 10 的意思是:这一带的人十六岁中学 毕业,接着就结婚,生三个孩子。 例 11 I hate to say I told you so. 例 12 Ed couldn’t make it so they sent me instead. 例 13 Go on – read it to us. 英语有许多习语(idioms), 其含义往往不是从字面上可以看出的。以上三例中的 I told you so,make it 和 go on 都是习语,翻译时,不能取其字面上的含义,而要把它看作一个整体来处 理。如果不知道它的意思,那就要到词典里去查一查。 如果你手边有一本 Oxford Advanced Learner’s Dictionary,在词条 tell 里就可以查到 I told you(so), 解释为:used when sth. bad has happened, to remind sb. that you warned them about it and they did not listen to you.得到这个解释之后,就能看出例 11 的意思不是“我真不想说是我告诉 你的”,而是“我不愿意显得自己有先见之明。” I told you (so) used as a way of pointing out that one's warnings, although ignored, have been proved to be well founded 我早跟你说过的 用同样的办法查 make it, 可以查到 4 条解释,第 3 条解释为:to be able to be present at a place. 因此例 12 的意思就不是“埃德做不出来.”, 而是“埃德去不了,所以他们就派我去了。” Go on 共有 8 条解释,最后一条是:used to encourage sb. to do sth.因此,例 13 的意思就 不是“继续—给我们读下去”,而是“念吧—念给我们听听。” 综上所述,一个词用在不同的场合会有不同的含义,译者不能只想到自己最熟悉的那个含 义,而要充分利用上下文,依靠能够获得的相关信息,判断出词的确切含义。遇到习语,更要 勤查词典,切忌忘文生意。 近年来,我参加了几本双语词典的审订工作,上面所举的例子都是我在实际工作中遇到的。 我还发现,经我审订的译文,有的也还有改进的余地,甚至还有些错误没有改掉。这一方面说 明个人的能力总是有限的,另一方面也说明保证译文不出错是很不容易的,翻译过程中需要照 顾的地方很多,精力一分散,顾此失彼,便会出错。要想少出错误,译者必须兢兢业业,认真 从事,慎之又慎。 上面说的是如何确切理解原文,以免误译。下面谈一谈怎样避免因表达不当而造成的误译。 例 14 His novels nicely describe life in Britain between the wars. 他的小说细致地描述了两次大战期间英国的生活状况。 例 15 No dessert for me, thanks. It was as much as I could do to finish the main course. 谢谢,别给我甜食了。我只能吃完主食。 看来译者不一定没有看懂原文,只是在用汉语表达时用词不精确。例 14 只要把“期间”改 为“之间”就行了。例 15 把 main course 机械地译为“主食”,字面上好像是对应的,但译者忘 了“主食”是与“副食”相对而言的,通常指“用粮食制成的饭食”,和 main course 不是一回 事儿。因此,例 15 后一半可改为“我吃完这道主菜就不错了。” 要想避免这样的误译,可以倒回去,把译文和原文对照一下,看它是否和原文的意思相吻 合。这样做,你觉得很困难吗?