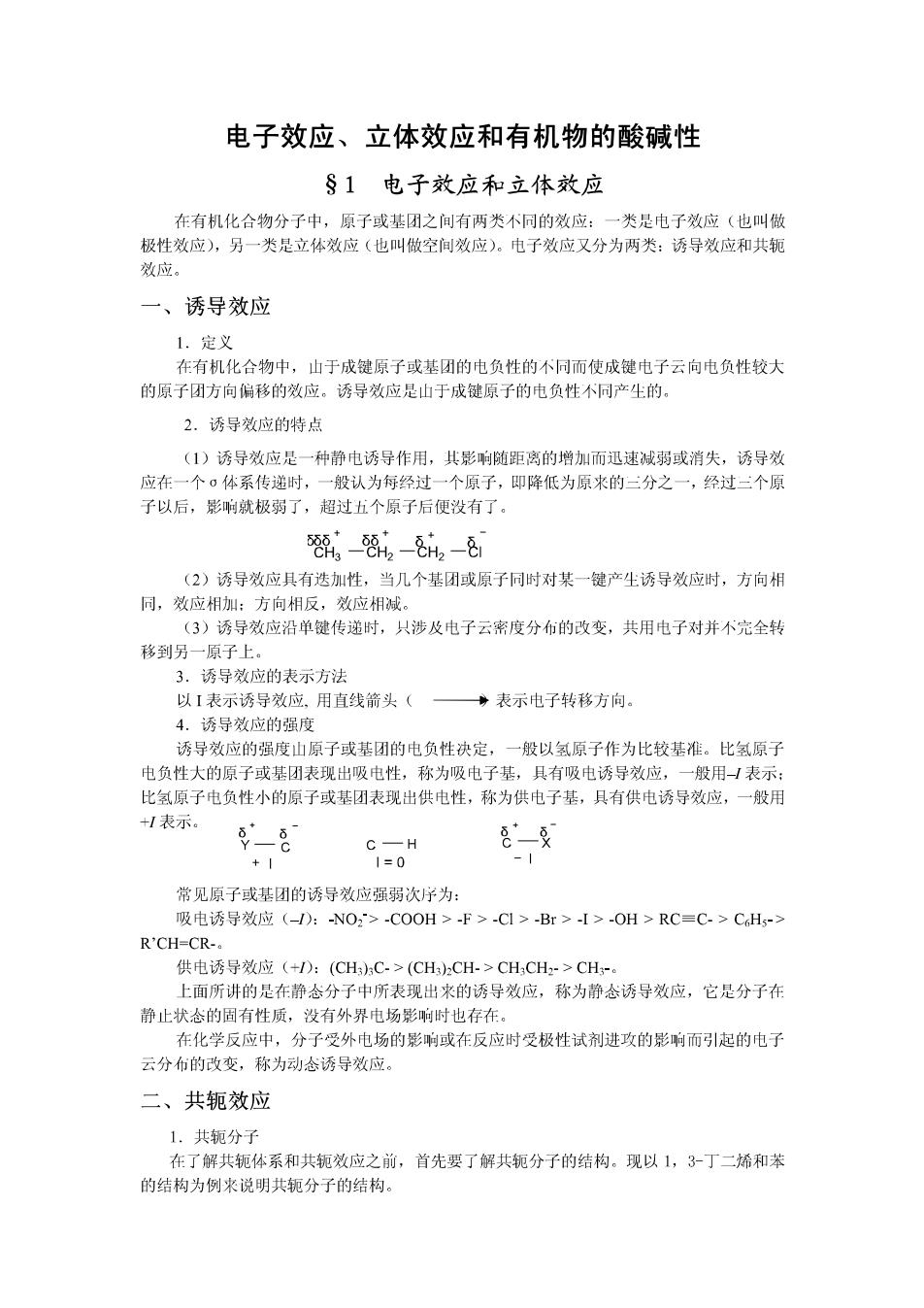

电子效应、立体效应和有机物的酸碱性 §1电子效应和立体效应 在有机化合物分子中,原子或基团之间有两类不同的效应:一类是电子效应(也叫做 极性效应),另一类是立体效应(也叫做空间效应)。电子效应又分为两类:诱导效应和共轭 效应。 一、诱导效应 1.定义 在有机化合物中,山于成键原子或基团的电负性的不同而使成键电子云向电负性较大 的原子团方向偏移的效应。诱导效应是山于成键原子的电负性不同产生的。 2.诱导效应的特点 (1)诱导效应是一种静电诱导作用,其影响随距离的增训而迅速减弱或消失,诱导效 应在一个·体系传递时,一般认为每经过一个原子,即降低为原来的三分之一,经过二个原 子以后,影响就极弱了,超过五个原子后便没有了。 。82-8计,-8 (2)诱导效应具有迭加性,当几个基团或原子同时对某一键产生诱导效应时,方向相 同,效应相加:方向相反,效应相减。 (3)诱导效应沿单键传递时,只涉及电子云密度分布的改变,共用电子对并不完全转 移到另一原子上。 3.诱导效应的表示方法 以I表示诱导效应,用直线箭头(一表示电子转移方向。 4.诱导效应的强度 诱导效应的强度山原子或基团的电负性决定,一般以氢原子作为比较基准。比氢原子 电负性大的原子或基团表现出吸电性,称为吸电子基,具有吸电诱导效应,一般用-」表示: 比氢原子电负性小的原子或基团表现出供电性,称为供电子基,具有供电诱导效应,一般用 +l表示。 6-& C-H ē-8 + 1=0 - 常见原子或基团的诱导效应强弱次序为: 吸电诱导效应(-):NO2>-CO0H>F>-C1>Br>I>-OH>RC=C->CH5-> R'CH=CR-o 供电诱导效应(+1):(CH)C->(CH3)2CH->CH,CH2->CH3。 上面所讲的是在静态分子中所表现出来的诱导效应,称为静念诱导效应,它是分子在 静止状态的固有性质,没有外界电场影响时也存在。 在化学反应中,分子受外电场的影响或在反应时受极性试剂进攻的影响而引起的电子 云分布的改变,称为动念诱导效应。 二、共轭效应 1.共轭分子 在了解共轭体系和共轭效应之前,首先要了解共轭分子的结构。现以1,3-丁二烯和苯 的结构为例来说明共轭分子的结构

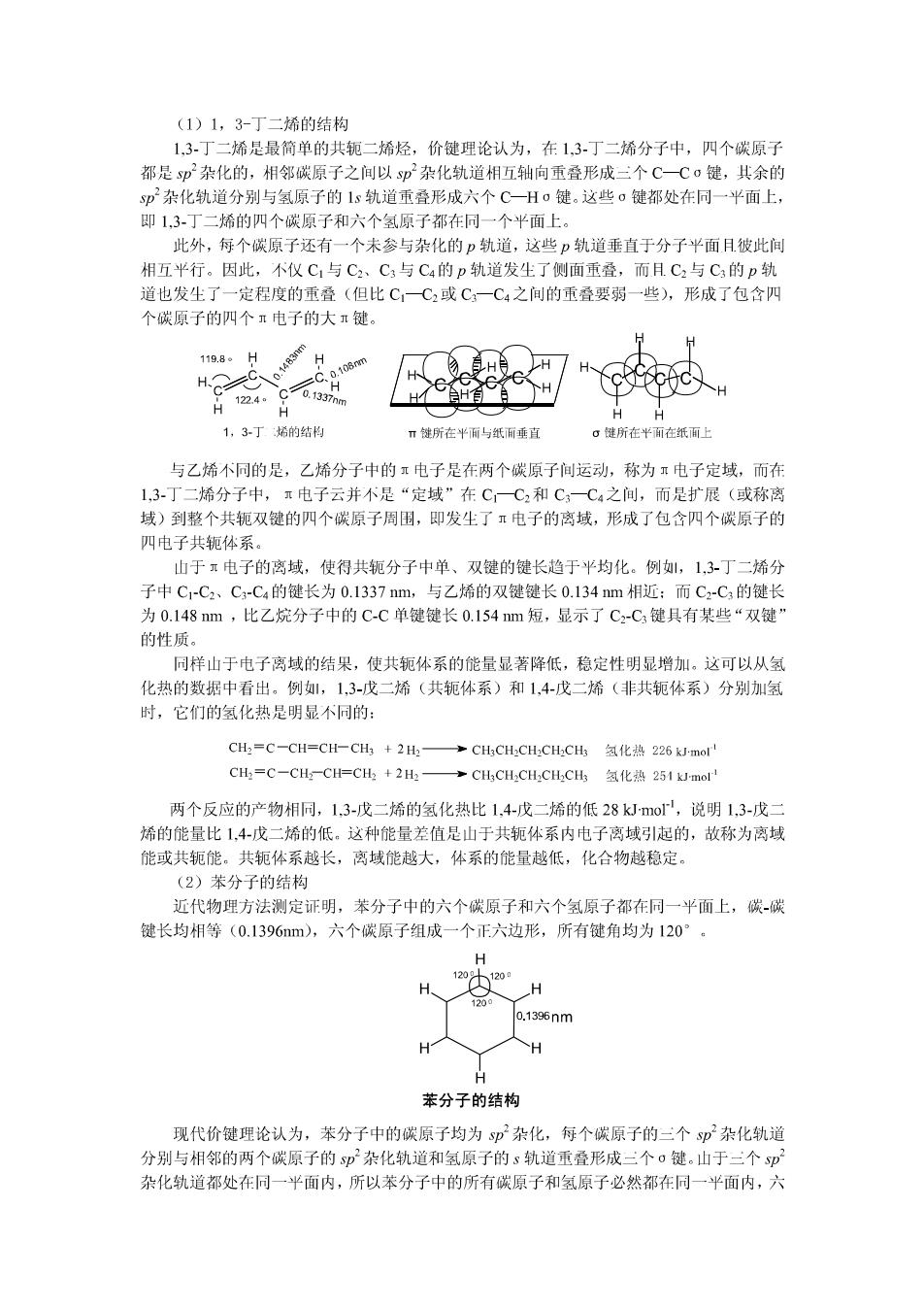

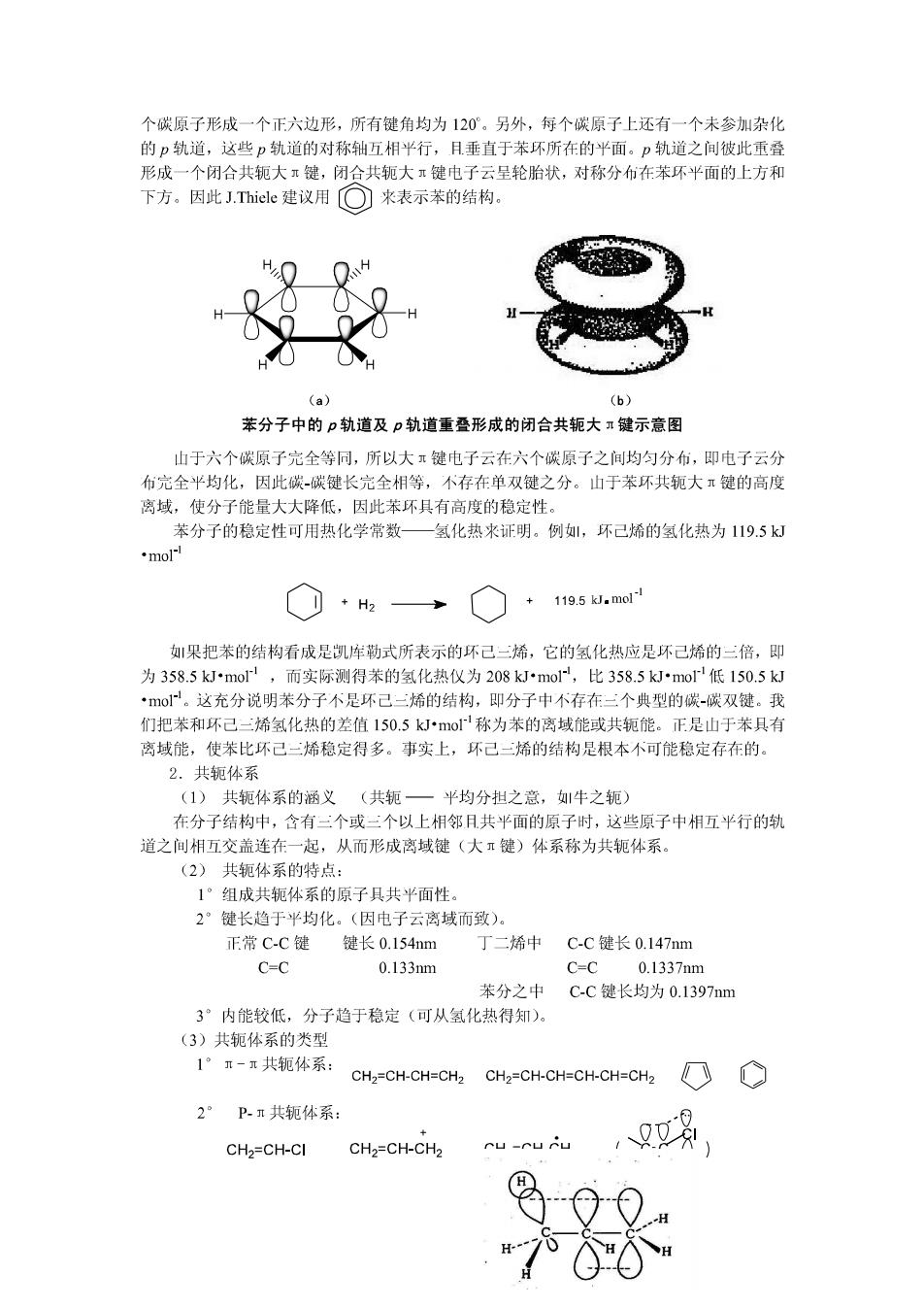

(1)1,3-丁二烯的结构 1,3-丁二烯是最简单的共轭二烯烃,价键理论认为,在1,3-丁二烯分子中,四个碳原子 都是sp2杂化的,相邻碳原子之间以sp2杂化轨道相互轴向重叠形成三个C一Cσ键,其余的 sp2杂化轨道分别与氢原子的1s轨道重叠形成六个C一Ho键。这些o键都处在同一平面上, 即1,3-丁二烯的四个碳原子和六个氢原子都在同一个半面上。 此外,每个碳原子还有一个未参与杂化的p轨道,这些轨道垂直于分子平面月彼此间 相互半行。因此,不仪C1与C2、C3与C4的p轨道发生了侧面重叠,而且C2与C3的p轨 道也发生了一定程度的重叠(但比CC2或C一C4之间的重叠要弱一些),形成了包含四 个碳原子的四个电子的大键。 119.8。H 83nm H H. =C.0.108w H 122.4。 c0.1337nm H 1,3-丁烯的结构 T键所在半而与纸而垂直 σ健所在平面在纸面上 与乙烯不同的是,乙烯分子中的π电子是在两个碳原子间运动,称为电子定域,而在 1,3-丁二烯分子中,π电子云并不是“定域”在CC2和C3一C4之间,而是扩展(或称离 域)到整个共轭双键的四个碳原子周围,即发生了电子的离域,形成了包含四个碳原子的 四电子共轭体系。 山于π电子的离域,使得共轭分子中单、双键的键长趋于平均化。例如1,1,3-丁二烯分 子中C1-C2、C3-C4的键长为0.1337nm,与乙烯的双键键长0.134m相近:而C2-C3的键长 为0.148nm,比乙烷分子中的C-C单键键长0.154m短,显示了C2-C3键具有某些“双键” 的性质。 同样山于电子离域的结果,使共轭体系的能量显著降低,稳定性明显增加。这可以从氢 化热的数据中看出。例如1,1,3-戊二烯(共轭体系)和1,4-戊二烯(非共轭体系)分别加氢 时,它们的氢化热是明显不同的: CH2=C-CH=CH-CH,+2出CH3CH2CH2CH2CH氢化热226kJmo' CH,=C-CH-CH=CH2 +2H2- →CHsCH2CH2CH2CH氢化热251 kJ-mol 两个反应的产物相同,13-戊二烯的氢化热比1.4-戊二烯的低28kJmo,说明1,3-戊二 烯的能量比1,4-戊二烯的低。这种能量差值是山于共轭体系内电子离域引起的,故称为离域 能或共轭能。共轭体系越长,离域能越大,体系的能量越低,化合物越稳定。 (2)苯分子的结构 近代物理方法测定证明,苯分子中的六个碳原子和六个氢原子都在同一半面上,碳-碳 键长均相等(0.1396m),六个碳原子组成一个正六边形,所有键角均为120°。 H 1200 1200 H H 1200 0.1396nm H H 苯分子的结构 现代价键理论认为,苯分子中的碳原子均为$p杂化,每个碳原子的三个sp杂化轨道 分别与相邻的两个碳原子的p杂化轨道和氢原子的s轨道重叠形成二个o键。山于二个Sp 杂化轨道都处在同一半面内,所以苯分子中的所有碳原子和氢原子必然都在同一半面内,六

个碳原子形成一个正六边形,所有键角均为120°。另外,每个碳原子上还有一个未参加杂化 的p轨道,这些p轨道的对称轴互相平行,月垂直于苯环所在的平面。p轨道之间彼此重叠 形成一个闭合共轭大π键,闭合共轭大π键电子云呈轮胎状,对称分布在苯环平面的上方和 下方。因此J.Thiele建议用 来表示苯的结构。 (a) (b) 苯分子中的p轨道及p轨道重叠形成的闭合共轭大π键示意图 山于六个碳原子完全等同,所以大π键电子云在六个碳原子之间均匀分布,即电子云分 布完全平均化,因此碳-碳键长完全相等,不存在单双键之分。山于苯环共轭大π键的高度 离域,使分子能量大大降低,因此苯环具有高度的稳定性。 苯分子的稳定性可用热化学常数一氢化热来证明。例,环己烯的氢化热为119.5k灯 "mol- H2 119.5 kJ-mol-l 果把苯的结构看成是凯库勒式所表示的环已二烯,它的氢化热应是环己烯的三倍,即 为358.5kJmo,而实际测得苯的氢化热仪为208kJ·mol,比358.5kJ·mo低150.5kJ ·o。这充分说明苯分子个是环己二烯的结构,即分子中不存在三个典型的碳-碳双键。我 们把苯和环己二烯氢化热的差值150.5k·mo称为苯的离域能或共轭能。正是山于苯具有 离域能,使苯比环己二三烯稳定得多。事实上,环己三烯的结构是根本不可能稳定存在的。 2.共轭体系 (1)共轭体系的涵义(共轭一半均分担之意,1牛之轭) 在分子结构中,含有二个或三个以上相邻月共平面的原子时,这些原子中相互平行的轨 道之间相互交盖连在一起,从而形成离域键(大π键)体系称为共轭体系。 (2)共轭体系的特点: 1。组成共轭体系的原子具共平面性 2°键长趋于平均化。(因电子云离域而致)。 正常C-C键键长0.154nm 丁二烯中 C-C键长0.147nm C=C 0.133nm C=C 0.1337nm 苯分之中 C-C键长均为0.1397nm 3°内能较低,分子趋于稳定(可从氢化热得知)。 (3)共轭体系的类型 1°r-r共轭体系: CH2=CH-CH=CH2 CH2=CH-CH=CH-CH=CH> 2°P.π共轭体系: CH2=CH-CI CH2=CH-CH2 u-个u

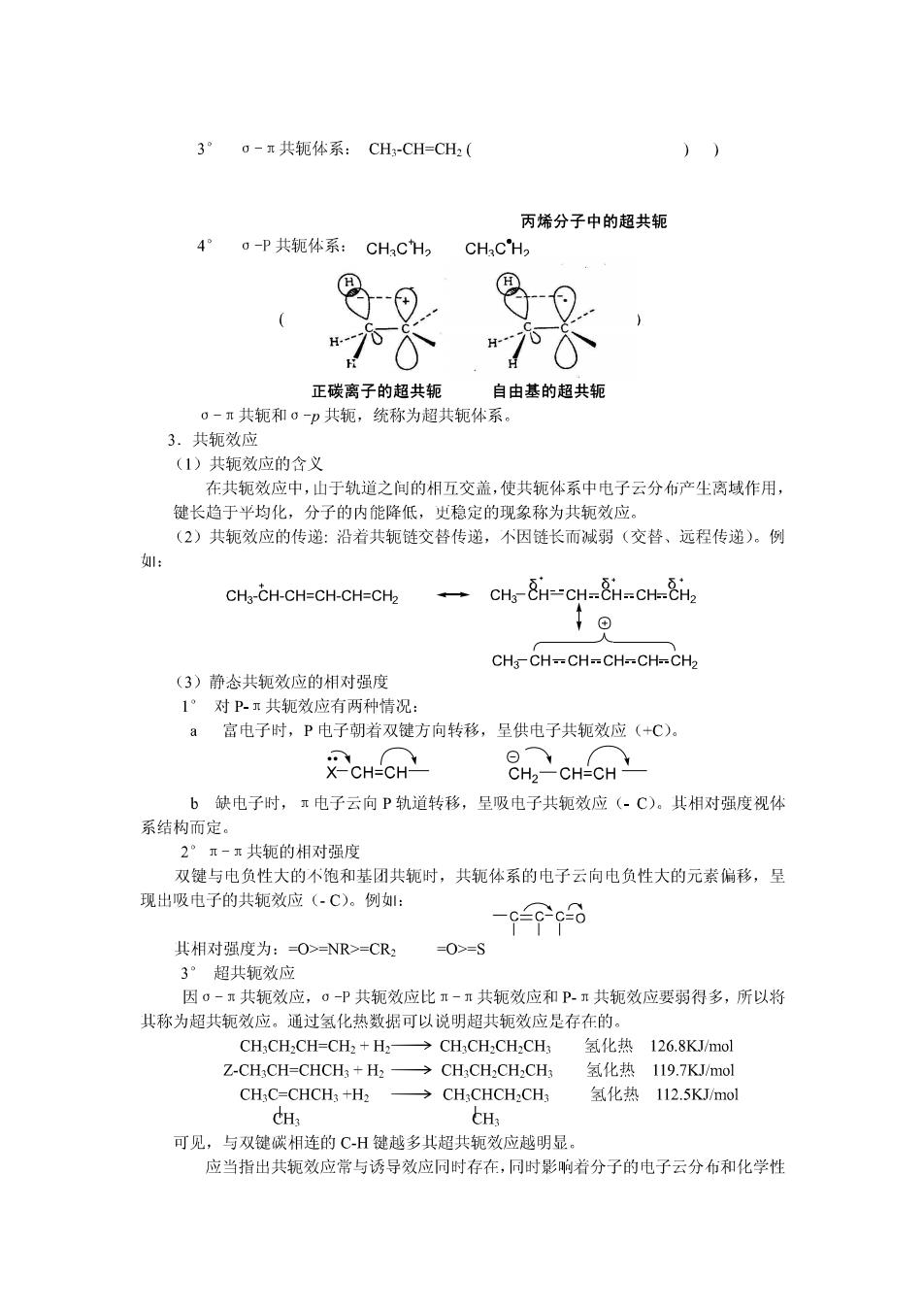

3°o-π共轭体系:CH-CH=CH2( 丙烯分子中的超共轭 4°g-P共轭体系:CHaCH2 CHaCH2 正碳离子的超共轭 自由基的超共轭 0-π共轭和0-p共轭,统称为超共轭体系。 3.共轭效应 (1)共轭效应的含义 在共轭效应中,山于轨道之间的相互交盖,使共轭体系中电子云分布产生离域作用, 键长趋于半均化,分子的内能降低,更稳定的现象称为共轭效应。 (2)共轭效应的传递:沿着共轭链交替传递,不因链长而减弱(交替、远程传递)。例 如: CHa-CH-CH=CH-CH=CH2 CHs-8H--CH--8H--CH-CH CHa-CH--CH--CH--CH--CH2 (3)静念共轭效应的用对强度 1°对P-共轭效应有两种情况: a富电子时,P电子朝着双键方向转移,呈供电子共轭效应(+C)。 ⊙¥ X-CH-CH- CH2-CH-CH b缺电子时,π电子云向P轨道转移,呈吸电子共轭效应(-C)。共相对强度视体 系结构而定。 2°π-共轭的相对强度 双键与电负性大的不饱和基团共轭时,共轭体系的电子云向电负性大的元素偏移,呈 现出吸电子的共轭效应(-C)。例: -cc∂ 其相对强度为:=O>=NR>=CR2 =O>=S 3°超共轭效应 因0-π共轭效应,0-P共轭效应比π-Ⅱ共轭效应和P.Ⅱ共轭效应要弱得多,所以将 其称为超共轭效应。通过氢化热数据可以说明超共轭效应是存在的。 CH:CH,CH=CH,+H,>CHCH,CH,CH 氢化热126.8KJ/mol Z-CH3CH=CHCH3+H2->CH:CH2CH2CH3 氢化热119.7KJ/mol CH:C=CHCH3+H2>CH:CHCH,CH 氢化热112.5KJ/mol CHs CHs 可见,与双键碳相连的CH键越多其超共轭效应越明显。 应当指出共轭效应常与诱导效应同时存在,同时影响着分子的电子云分布和化学性

质。利用它们可以解释有机化学中的许多问题。 三、立体效应 有机化合物分子中原子或基团的大小,对有机物的性质有影响,这种影响就是原子或基 团的立体效应(空间效应)。 §2有机物的酸碱性 一、概述 有机化学中的酸碱理论是理解有机反应的最基本的概念之一,目前广泛应用于有机化学 的是布朗斯特(J.N.Bronsted)酸碱质子理论和路易斯(G.N.Lewis)酸碱电子理论。 1.布朗斯特酸碱质子理论 布朗斯特认为,凡是能给出质子的分子或离子都是酸:凡是能与质子结合的分子或离子 都是碱。酸失去质子,剩余的基团就是它的共轭碱:碱得到质子生成的物质就是它的共轭酸。 例,醋酸溶于水的反应可表示1下: CH3C00H+H20、÷ CH3C00+H,0 在正反应中,CH,C00H是酸,CH;COO是它的共轭碱:H0是碱,HO是它的共轭酸。 对逆反应来说,HO是酸,H2O是它的共轭碱:CH.COO°是碱,CH:COOH是它的共轭酸。 在共轭酸碱中,一种酸的酸性愈强,其共轭碱的碱性就愈弱,因此,酸碱的概念是相对 的,某一物质在一个反应中是酸,而在另一反应中可以是碱。例1,H0对CHCO0来说 是酸,而H2O对NH4则是碱: H20+CH3C00 CH3COOH 0H (酸) (碱) (共轭酸) (共轭碱) H20 NH NH3 +H0 (碱) (酸) (共轭碱) (共轭酸) 酸的强度,通常用离解平衡常数Ka或pKa表示:碱的强度则用Kb或pKb表示。在水溶 液中,酸的pKa与共轭碱的pKb之和为14。即: 碱的pKb=14-共轭酸的pKa 在酸碱反应中,总是较强的酸把质子传递给较强的碱。例如: RONa H20 ROH NaOH (较逆碱)(较强酸》 (较羽酸)(较弱碱) 2.路易斯酸碱电子理论 布朗斯特酸碱理论仪限于得失质子,而路易斯酸碱理论着眼于电子对,认为酸是能接受外 来电子对的电子接受体:碱是能给出电子对的电子给予体。因此,酸和碱的反应可用下式表 示: A+B亡A:B 上式中,A是路易斯酸,它全少有一个原子具有空轨道,具有接受电子对的能力,在有 机反应中常称为亲电试剂:B是路易斯碱,它全少含有一对未共用电子对,具有给予电子对 的能力,在有机反应中常称为亲核试剂。酸和碱反应尘成的AB叫做酸碱加合物。 路易斯碱与布朗斯特碱两者没有多大区别,但路易斯酸要比布朗斯特酸概念广泛得多