1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(1) 1)起源 z 我国是大豆的故乡。 大豆属于 豆 科 (Leguminosal)、大豆属(Glycine) 。别名黄 豆、青豆、黑豆。 ①大豆起源于中国,古代称“菽”我国已有5千年左右 的栽培历史 ②栽培大豆由野生大豆进化而来,野生大豆在我国 的分布及其广泛; ③大豆起源地:有东北起源说;多数中外学者认为: 中国的黄河中下游地区应是大豆的起源中心

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(1) 1)起源 z 我国是大豆的故乡。 大豆属于 豆 科 (Leguminosal)、大豆属(Glycine) 。别名黄 豆、青豆、黑豆。 ①大豆起源于中国,古代称“菽”我国已有5千年左右 的栽培历史 ②栽培大豆由野生大豆进化而来,野生大豆在我国 的分布及其广泛; ③大豆起源地:有东北起源说;多数中外学者认为: 中国的黄河中下游地区应是大豆的起源中心

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(2) 2)传播 ①从商周到秦汉时期,大豆是黄河流域的重要粮食之一; ②战国时期燕国、齐国把大豆传入了与其毗邻的朝鲜;西 汉时期大豆可能被传到了日本(亚洲) ③1740年法国传教士将中国大豆引至巴黎试种,1790年, 英国皇家植物园首次试种大豆(欧洲) ④1765年,东印度公司海员S.鲍文(Bowen)将中国大豆带 到美国佐治亚州;1770年,美国驻法大使B.富兰克林 (Franklin)第二个把大豆由法国引入美国费城;soybean 一词在1804年被首次使用,soy为菽的音译 ⑤1882年大豆被引到巴西试种;现在大豆已在世界50多个 国家广为栽培

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(2) 2)传播 ①从商周到秦汉时期,大豆是黄河流域的重要粮食之一; ②战国时期燕国、齐国把大豆传入了与其毗邻的朝鲜;西 汉时期大豆可能被传到了日本(亚洲) ③1740年法国传教士将中国大豆引至巴黎试种,1790年, 英国皇家植物园首次试种大豆(欧洲) ④1765年,东印度公司海员S.鲍文(Bowen)将中国大豆带 到美国佐治亚州;1770年,美国驻法大使B.富兰克林 (Franklin)第二个把大豆由法国引入美国费城;soybean 一词在1804年被首次使用,soy为菽的音译 ⑤1882年大豆被引到巴西试种;现在大豆已在世界50多个 国家广为栽培

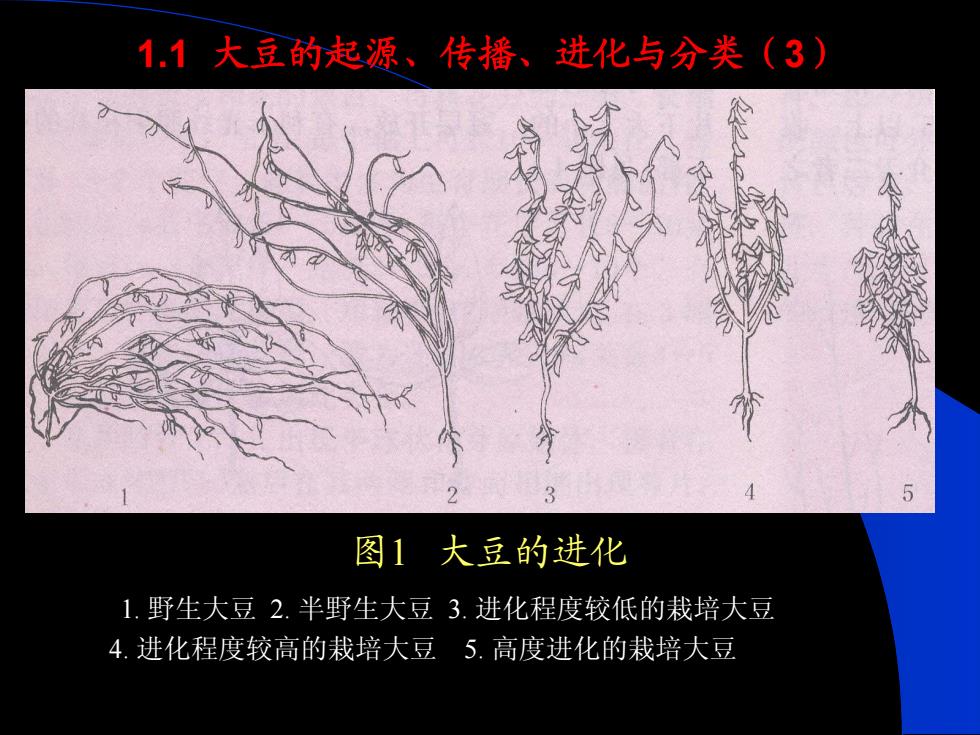

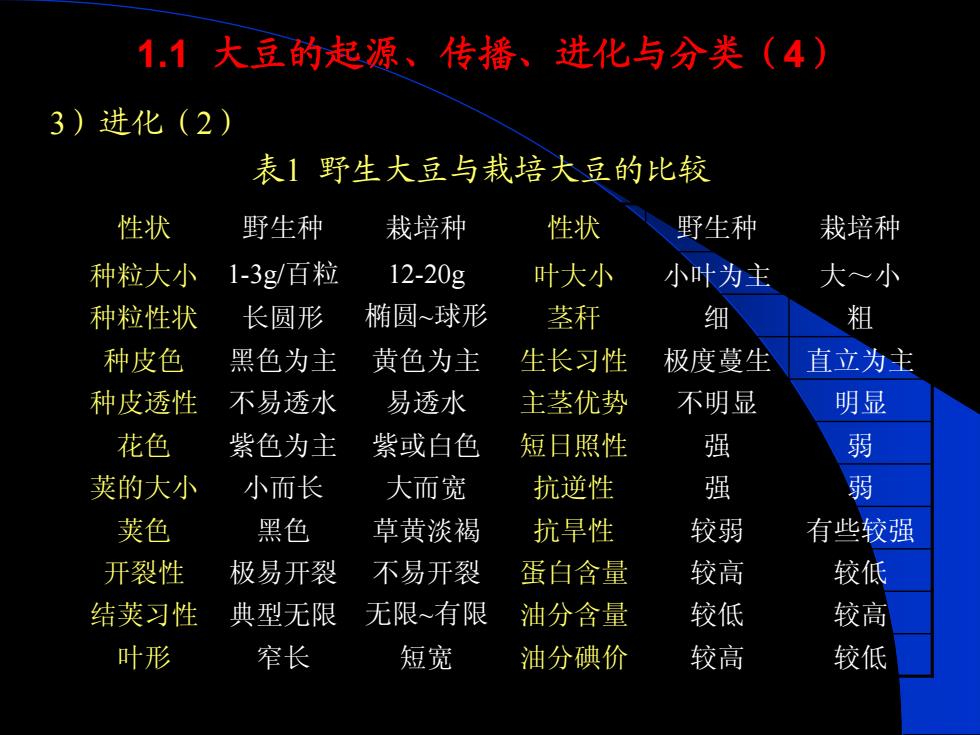

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(3) 3)进化(1) 栽培大豆与野生大豆在遗传上主要是基因型的差别,其亲缘 关系很近,杂交很易成功;杂交后代的分离现象,类似 于栽培品种间的杂交种 从野生种到栽培种的演化(图1;表1)

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(3) 3)进化(1) 栽培大豆与野生大豆在遗传上主要是基因型的差别,其亲缘 关系很近,杂交很易成功;杂交后代的分离现象,类似 于栽培品种间的杂交种 从野生种到栽培种的演化(图1;表1)

图1 大豆的进化 1. 野生大豆 2. 半野生大豆 3. 进化程度较低的栽培大豆 4. 进化程度较高的栽培大豆 5. 高度进化的栽培大豆 1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(3)

图1 大豆的进化 1. 野生大豆 2. 半野生大豆 3. 进化程度较低的栽培大豆 4. 进化程度较高的栽培大豆 5. 高度进化的栽培大豆 1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(3)

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(4) 3)进化(2) 表1 野生大豆与栽培大豆的比较 性状 野生种 栽培种 性状 野生种 栽培种 种粒大小 1-3g/百粒 12-20g 叶大小 小叶为主 大~小 种粒性状 长圆形 椭圆~球形 茎秆 细 粗 种皮色 黑色为主 黄色为主 生长习性 极度蔓生 直立为主 种皮透性 不易透水 易透水 主茎优势 不明显 明显 花色 紫色为主 紫或白色 短日照性 强 弱 荚的大小 小而长 大而宽 抗逆性 强 弱 荚色 黑色 草黄淡褐 抗旱性 较弱 有些较强 开裂性 极易开裂 不易开裂 蛋白含量 较高 较低 结荚习性 典型无限 无限~有限 油分含量 较低 较高 叶形 窄长 短宽 油分碘价 较高 较低

1.1 大豆的起源、传播、进化与分类(4) 3)进化(2) 表1 野生大豆与栽培大豆的比较 性状 野生种 栽培种 性状 野生种 栽培种 种粒大小 1-3g/百粒 12-20g 叶大小 小叶为主 大~小 种粒性状 长圆形 椭圆~球形 茎秆 细 粗 种皮色 黑色为主 黄色为主 生长习性 极度蔓生 直立为主 种皮透性 不易透水 易透水 主茎优势 不明显 明显 花色 紫色为主 紫或白色 短日照性 强 弱 荚的大小 小而长 大而宽 抗逆性 强 弱 荚色 黑色 草黄淡褐 抗旱性 较弱 有些较强 开裂性 极易开裂 不易开裂 蛋白含量 较高 较低 结荚习性 典型无限 无限~有限 油分含量 较低 较高 叶形 窄长 短宽 油分碘价 较高 较低