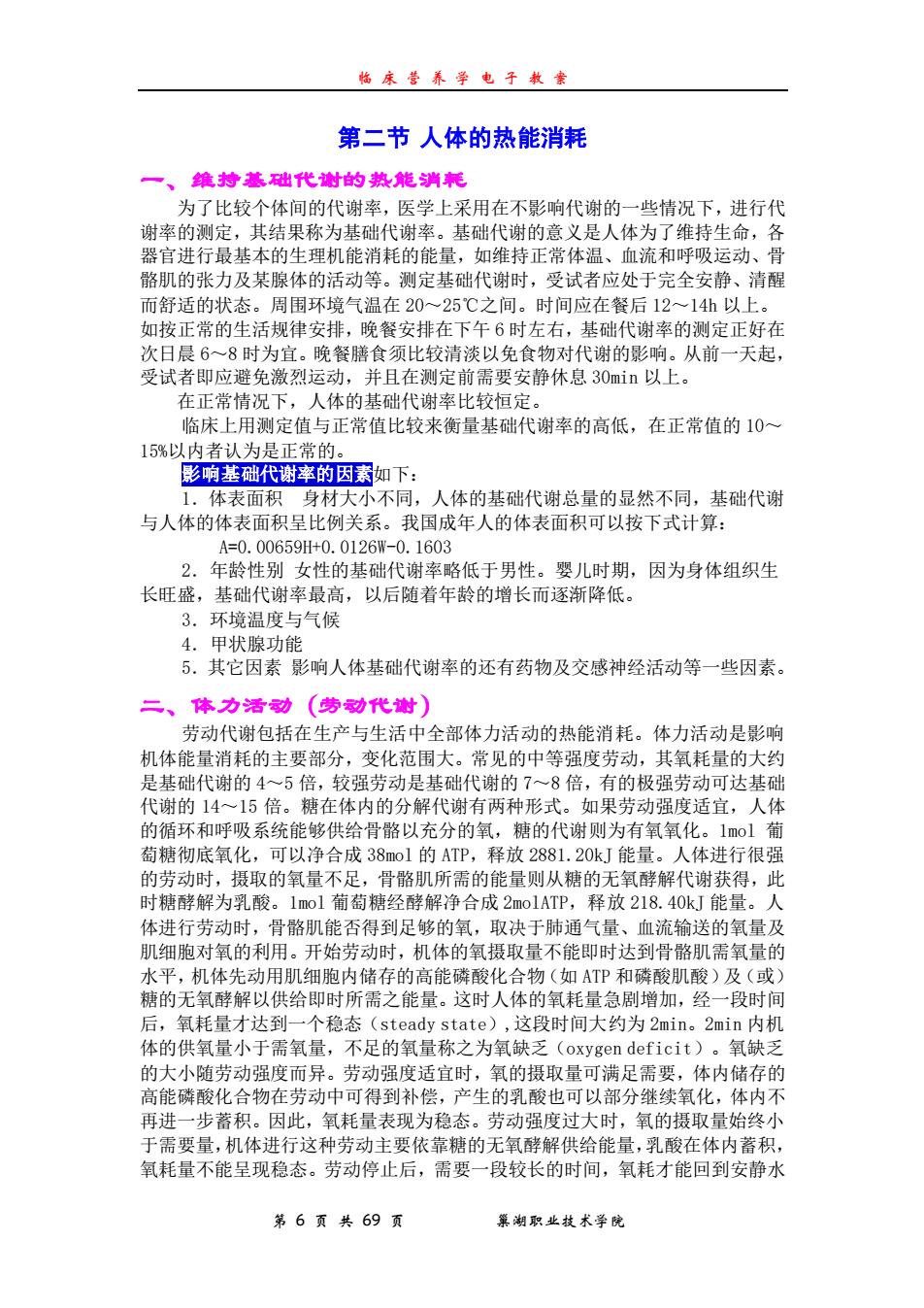

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 6 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 第二节 人体的热能消耗 一、维持基础代谢的热能消耗 为了比较个体间的代谢率,医学上采用在不影响代谢的一些情况下,进行代 谢率的测定,其结果称为基础代谢率。基础代谢的意义是人体为了维持生命,各 器官进行最基本的生理机能消耗的能量,如维持正常体温、血流和呼吸运动、骨 骼肌的张力及某腺体的活动等。测定基础代谢时,受试者应处于完全安静、清醒 而舒适的状态。周围环境气温在 20~25℃之间。时间应在餐后 12~14h 以上。 如按正常的生活规律安排,晚餐安排在下午 6 时左右,基础代谢率的测定正好在 次日晨 6~8 时为宜。晚餐膳食须比较清淡以免食物对代谢的影响。从前一天起, 受试者即应避免激烈运动,并且在测定前需要安静休息 30min 以上。 在正常情况下,人体的基础代谢率比较恒定。 临床上用测定值与正常值比较来衡量基础代谢率的高低,在正常值的 10~ 15%以内者认为是正常的。 影响基础代谢率的因素如下: 1.体表面积 身材大小不同,人体的基础代谢总量的显然不同,基础代谢 与人体的体表面积呈比例关系。我国成年人的体表面积可以按下式计算: A=0.00659H+0.0126W-0.1603 2.年龄性别 女性的基础代谢率略低于男性。婴儿时期,因为身体组织生 长旺盛,基础代谢率最高,以后随着年龄的增长而逐渐降低。 3.环境温度与气候 4.甲状腺功能 5.其它因素 影响人体基础代谢率的还有药物及交感神经活动等一些因素。 二、体力活动(劳动代谢) 劳动代谢包括在生产与生活中全部体力活动的热能消耗。体力活动是影响 机体能量消耗的主要部分,变化范围大。常见的中等强度劳动,其氧耗量的大约 是基础代谢的 4~5 倍,较强劳动是基础代谢的 7~8 倍,有的极强劳动可达基础 代谢的 14~15 倍。糖在体内的分解代谢有两种形式。如果劳动强度适宜,人体 的循环和呼吸系统能够供给骨骼以充分的氧,糖的代谢则为有氧氧化。1mol 葡 萄糖彻底氧化,可以净合成 38mol 的 ATP,释放 2881.20kJ 能量。人体进行很强 的劳动时,摄取的氧量不足,骨骼肌所需的能量则从糖的无氧酵解代谢获得,此 时糖酵解为乳酸。1mol 葡萄糖经酵解净合成 2molATP,释放 218.40kJ 能量。人 体进行劳动时,骨骼肌能否得到足够的氧,取决于肺通气量、血流输送的氧量及 肌细胞对氧的利用。开始劳动时,机体的氧摄取量不能即时达到骨骼肌需氧量的 水平,机体先动用肌细胞内储存的高能磷酸化合物(如 ATP 和磷酸肌酸)及(或) 糖的无氧酵解以供给即时所需之能量。这时人体的氧耗量急剧增加,经一段时间 后,氧耗量才达到一个稳态(steady state),这段时间大约为 2min。2min 内机 体的供氧量小于需氧量,不足的氧量称之为氧缺乏(oxygen deficit)。氧缺乏 的大小随劳动强度而异。劳动强度适宜时,氧的摄取量可满足需要,体内储存的 高能磷酸化合物在劳动中可得到补偿,产生的乳酸也可以部分继续氧化,体内不 再进一步蓄积。因此,氧耗量表现为稳态。劳动强度过大时,氧的摄取量始终小 于需要量,机体进行这种劳动主要依靠糖的无氧酵解供给能量,乳酸在体内蓄积, 氧耗量不能呈现稳态。劳动停止后,需要一段较长的时间,氧耗才能回到安静水

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 6 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 第二节 人体的热能消耗 一、维持基础代谢的热能消耗 为了比较个体间的代谢率,医学上采用在不影响代谢的一些情况下,进行代 谢率的测定,其结果称为基础代谢率。基础代谢的意义是人体为了维持生命,各 器官进行最基本的生理机能消耗的能量,如维持正常体温、血流和呼吸运动、骨 骼肌的张力及某腺体的活动等。测定基础代谢时,受试者应处于完全安静、清醒 而舒适的状态。周围环境气温在 20~25℃之间。时间应在餐后 12~14h 以上。 如按正常的生活规律安排,晚餐安排在下午 6 时左右,基础代谢率的测定正好在 次日晨 6~8 时为宜。晚餐膳食须比较清淡以免食物对代谢的影响。从前一天起, 受试者即应避免激烈运动,并且在测定前需要安静休息 30min 以上。 在正常情况下,人体的基础代谢率比较恒定。 临床上用测定值与正常值比较来衡量基础代谢率的高低,在正常值的 10~ 15%以内者认为是正常的。 影响基础代谢率的因素如下: 1.体表面积 身材大小不同,人体的基础代谢总量的显然不同,基础代谢 与人体的体表面积呈比例关系。我国成年人的体表面积可以按下式计算: A=0.00659H+0.0126W-0.1603 2.年龄性别 女性的基础代谢率略低于男性。婴儿时期,因为身体组织生 长旺盛,基础代谢率最高,以后随着年龄的增长而逐渐降低。 3.环境温度与气候 4.甲状腺功能 5.其它因素 影响人体基础代谢率的还有药物及交感神经活动等一些因素。 二、体力活动(劳动代谢) 劳动代谢包括在生产与生活中全部体力活动的热能消耗。体力活动是影响 机体能量消耗的主要部分,变化范围大。常见的中等强度劳动,其氧耗量的大约 是基础代谢的 4~5 倍,较强劳动是基础代谢的 7~8 倍,有的极强劳动可达基础 代谢的 14~15 倍。糖在体内的分解代谢有两种形式。如果劳动强度适宜,人体 的循环和呼吸系统能够供给骨骼以充分的氧,糖的代谢则为有氧氧化。1mol 葡 萄糖彻底氧化,可以净合成 38mol 的 ATP,释放 2881.20kJ 能量。人体进行很强 的劳动时,摄取的氧量不足,骨骼肌所需的能量则从糖的无氧酵解代谢获得,此 时糖酵解为乳酸。1mol 葡萄糖经酵解净合成 2molATP,释放 218.40kJ 能量。人 体进行劳动时,骨骼肌能否得到足够的氧,取决于肺通气量、血流输送的氧量及 肌细胞对氧的利用。开始劳动时,机体的氧摄取量不能即时达到骨骼肌需氧量的 水平,机体先动用肌细胞内储存的高能磷酸化合物(如 ATP 和磷酸肌酸)及(或) 糖的无氧酵解以供给即时所需之能量。这时人体的氧耗量急剧增加,经一段时间 后,氧耗量才达到一个稳态(steady state),这段时间大约为 2min。2min 内机 体的供氧量小于需氧量,不足的氧量称之为氧缺乏(oxygen deficit)。氧缺乏 的大小随劳动强度而异。劳动强度适宜时,氧的摄取量可满足需要,体内储存的 高能磷酸化合物在劳动中可得到补偿,产生的乳酸也可以部分继续氧化,体内不 再进一步蓄积。因此,氧耗量表现为稳态。劳动强度过大时,氧的摄取量始终小 于需要量,机体进行这种劳动主要依靠糖的无氧酵解供给能量,乳酸在体内蓄积, 氧耗量不能呈现稳态。劳动停止后,需要一段较长的时间,氧耗才能回到安静水

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 7 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 平。这部分劳动后超过安静水平的氧耗量即是氧债(oxygen debt)。次极量 (submaximum)以下的劳动,稳态的氧耗水平的高低与劳动强度呈比例关系,对 这种劳动只须测定劳动时的氧耗量,即可测知该项劳动的热能消耗量。对 于过强的劳动。除测定劳动时的氧耗量以外,还必须测定劳动后的氧债。 3.食物特殊动力作用(specific dynamic action,SDA) 人体的代谢因进食而稍有增加。譬如,某人基础代谢率为 168.80kJ·h-1,当摄取相当于 168.80kJ 的食物,并处于基础代谢条件下,经测 定,这时的代谢率不是 168.80kJ·h-1 而是 176.40kJ·h-1。显然,这部分增加 的代谢值是因进食引起的。这一现象最早为 Rubner 发现,他称之为“食物特殊 动力作用”。食物特殊动力作用与进食的总热量无关,而与食物的种类有关。进 食糖与脂肪对代谢的影响较小,大约只是基础代谢的 4%,持续时间亦只 1h 左右。 但进食蛋白质对代谢的影响则较大,可达基础代谢的 30%。持续时间也较长,有 的可达 10~12h。食物特殊动力作用的机理,是食物在消化、吸收和代谢过程中 的耗能现象。一般认为对高蛋白饮食习惯者,食物特殊动力作用约占总热量的 10%。我国营养学者主张一般膳食的食物特殊动力作用约占总热能需要量的 6%。 计算方法: 设 A 为一日热能需要量; C 为生活观察一日热能消耗量; 6A/100 为食物特殊动力作用。 计算式为:A=C+6A/100 简化之则得: A=10C/9.4 第三节 热能的食物来源及供给量 碳水化合物、脂肪、蛋白质供能占总热能的(%)60-70,20-25,10-15。 一、临床病人热能需要量问题 1.体重的维持 临床病人体重减轻是最普遍的,但未得到应有的重视。一般总是待体重极 度减轻,以至产生症状的时候才加以注意。已经观察到、减轻的体重量占原体重 30~40%时即会危及生命。病人一般经过休克期后即进入分解代谢期,此时期内 病人的身体一般状态的维持将决定病程的变化;在此时期内对病人体重的观察, 犹如在休克期内观察血压的变化一样重要。在排除脂肪和水的变化后,体重的变 化实际是一个表示身体细胞质量(body cell mass)变化的指标。体重减轻的程 度与快慢与病人的病情或伤势的轻重呈比例。越是严重的病人越是需要在治疗过

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 7 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 平。这部分劳动后超过安静水平的氧耗量即是氧债(oxygen debt)。次极量 (submaximum)以下的劳动,稳态的氧耗水平的高低与劳动强度呈比例关系,对 这种劳动只须测定劳动时的氧耗量,即可测知该项劳动的热能消耗量。对 于过强的劳动。除测定劳动时的氧耗量以外,还必须测定劳动后的氧债。 3.食物特殊动力作用(specific dynamic action,SDA) 人体的代谢因进食而稍有增加。譬如,某人基础代谢率为 168.80kJ·h-1,当摄取相当于 168.80kJ 的食物,并处于基础代谢条件下,经测 定,这时的代谢率不是 168.80kJ·h-1 而是 176.40kJ·h-1。显然,这部分增加 的代谢值是因进食引起的。这一现象最早为 Rubner 发现,他称之为“食物特殊 动力作用”。食物特殊动力作用与进食的总热量无关,而与食物的种类有关。进 食糖与脂肪对代谢的影响较小,大约只是基础代谢的 4%,持续时间亦只 1h 左右。 但进食蛋白质对代谢的影响则较大,可达基础代谢的 30%。持续时间也较长,有 的可达 10~12h。食物特殊动力作用的机理,是食物在消化、吸收和代谢过程中 的耗能现象。一般认为对高蛋白饮食习惯者,食物特殊动力作用约占总热量的 10%。我国营养学者主张一般膳食的食物特殊动力作用约占总热能需要量的 6%。 计算方法: 设 A 为一日热能需要量; C 为生活观察一日热能消耗量; 6A/100 为食物特殊动力作用。 计算式为:A=C+6A/100 简化之则得: A=10C/9.4 第三节 热能的食物来源及供给量 碳水化合物、脂肪、蛋白质供能占总热能的(%)60-70,20-25,10-15。 一、临床病人热能需要量问题 1.体重的维持 临床病人体重减轻是最普遍的,但未得到应有的重视。一般总是待体重极 度减轻,以至产生症状的时候才加以注意。已经观察到、减轻的体重量占原体重 30~40%时即会危及生命。病人一般经过休克期后即进入分解代谢期,此时期内 病人的身体一般状态的维持将决定病程的变化;在此时期内对病人体重的观察, 犹如在休克期内观察血压的变化一样重要。在排除脂肪和水的变化后,体重的变 化实际是一个表示身体细胞质量(body cell mass)变化的指标。体重减轻的程 度与快慢与病人的病情或伤势的轻重呈比例。越是严重的病人越是需要在治疗过

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 8 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 程中观察体重的变化。因此,有人也把体重称之为“生死倏关的指征”(Vital sign)。体重的变化是身体成份中蛋白质、脂肪和水三者变化综合的结果,其中 以水的变化最大,能影响临床医师对体重的观察和分析。不过,对体重的变化加 以密切注意,并观察影响体重各因素每天的平衡情况,对于分析身体成分的变化 及决定治疗的侧重面等将是很有利的。每一名患者的病历中应记载住院时或住院 前的平常体重,以便作为日后观察体重增减的参考。 在严重外伤或感染的病人中,由于不能和不愿时进食,他们体重的减轻似 乎总是和饥饿联系在一起。但是 kinney 比较了 Keys 与 Bendict 的研究结果后, 认为正常人处于半饥饿状态下,体重减轻的速率只是全饥饿的人或处于分解代谢 状态下的病人的六分之一。可见病人体减轻愈快,其预后愈坏。 2.氮代谢与能量供给的关系 人体能量代谢与氮代谢有很密切的关系。病人在急性分解代谢占优势的状 态下,为了达到最佳的氮平衡,确定适宜的热能摄取量,则显得更为重要。前人 的实验观察到正常人摄取不含氮的食物时,每 4.2kJ(1kcal)基础代谢需要排出 1.35mg 尿氮。如果以全天安静代谢 7560kJ 计算,加上粪便和汗液排出的氮,一 个平均体重 60kg 的人需要排出的氮则为 3.4g;再考虑到疾病能影响蛋白质利用 率降低,氮的全天排出量将会增加到 4.8g。临床外科及发烧病人尿氮排出量增 加及血液尿素氮增加是蛋白质分解及糖原异生作用加强的结果,严重的外伤或传 染病人,氮的丧失可以累计到 150g,有并发症的三度烧伤病人,甚至可达 300g 以上。身体氮丧失过多,表示身体细胞的破坏。病人体氮丢失主要来自肌肉组织, 而内脏蛋白质则在以后才被消耗。 Calloway 等人在总结一些代谢研究工作的基础上,认为蛋白质摄取量 充足时,能量的供给量则是氮平衡的决定因素;反之,能量供给充足时,蛋白质 摄取量即成为决定因素。Goodlad 与 Munro 曾在三种蛋白质摄取量和高与低二种 能量摄取水平鼠实验中,结果表明分别增加能量与蛋白质摄取量,能都改善氮平 衡的状况。 3.临床病人能量需要的计算 对临床病人的能量供给是一个很重要的问题,也是一个比较复杂的问题。 与正常人的热能需要要量不同,在临床上比较多注意的是其供应不足的一面。因 为营养不足,疾病的治愈率受到严重影响,而大大增加死亡率。例如,伤口易于 崩裂,创面愈合延迟;抗体产生受损,对感染抵抗力降低,如并发肺炎、褥疮等; 某些重要器官功能受损,如肝脏解毒能力下降,呼吸肌功能丧失,某些重要酶的 活力降低等。因此,近二三十年来,临床医学对病人的营养支持相当重视,特别 是对于高分解代谢的患者更为注意。但是,对严重病人的能量补充,并不是越多 越好。如果补充过量,反会引起血糖过高,肝功能异常、脂肪肝以及血液尿素氮 过高等弊端。能量补充的最基本目的是:分解代谢期在于维持能量平衡,从而维 持氮平衡,保证身体各种功能以利于病人与疾病作斗争;合成代谢期则应把消耗 量和体内合成代谢需要的能量合计在内,以利于病人尽快恢复。 表 临床病人能量需要量的确定 能量需要量可按下式计算: 正常基础代谢率①×应激因素②×1.25③=维持体重的能量需要量 +4200kJ④=增加体重的能量需要量

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 8 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 程中观察体重的变化。因此,有人也把体重称之为“生死倏关的指征”(Vital sign)。体重的变化是身体成份中蛋白质、脂肪和水三者变化综合的结果,其中 以水的变化最大,能影响临床医师对体重的观察和分析。不过,对体重的变化加 以密切注意,并观察影响体重各因素每天的平衡情况,对于分析身体成分的变化 及决定治疗的侧重面等将是很有利的。每一名患者的病历中应记载住院时或住院 前的平常体重,以便作为日后观察体重增减的参考。 在严重外伤或感染的病人中,由于不能和不愿时进食,他们体重的减轻似 乎总是和饥饿联系在一起。但是 kinney 比较了 Keys 与 Bendict 的研究结果后, 认为正常人处于半饥饿状态下,体重减轻的速率只是全饥饿的人或处于分解代谢 状态下的病人的六分之一。可见病人体减轻愈快,其预后愈坏。 2.氮代谢与能量供给的关系 人体能量代谢与氮代谢有很密切的关系。病人在急性分解代谢占优势的状 态下,为了达到最佳的氮平衡,确定适宜的热能摄取量,则显得更为重要。前人 的实验观察到正常人摄取不含氮的食物时,每 4.2kJ(1kcal)基础代谢需要排出 1.35mg 尿氮。如果以全天安静代谢 7560kJ 计算,加上粪便和汗液排出的氮,一 个平均体重 60kg 的人需要排出的氮则为 3.4g;再考虑到疾病能影响蛋白质利用 率降低,氮的全天排出量将会增加到 4.8g。临床外科及发烧病人尿氮排出量增 加及血液尿素氮增加是蛋白质分解及糖原异生作用加强的结果,严重的外伤或传 染病人,氮的丧失可以累计到 150g,有并发症的三度烧伤病人,甚至可达 300g 以上。身体氮丧失过多,表示身体细胞的破坏。病人体氮丢失主要来自肌肉组织, 而内脏蛋白质则在以后才被消耗。 Calloway 等人在总结一些代谢研究工作的基础上,认为蛋白质摄取量 充足时,能量的供给量则是氮平衡的决定因素;反之,能量供给充足时,蛋白质 摄取量即成为决定因素。Goodlad 与 Munro 曾在三种蛋白质摄取量和高与低二种 能量摄取水平鼠实验中,结果表明分别增加能量与蛋白质摄取量,能都改善氮平 衡的状况。 3.临床病人能量需要的计算 对临床病人的能量供给是一个很重要的问题,也是一个比较复杂的问题。 与正常人的热能需要要量不同,在临床上比较多注意的是其供应不足的一面。因 为营养不足,疾病的治愈率受到严重影响,而大大增加死亡率。例如,伤口易于 崩裂,创面愈合延迟;抗体产生受损,对感染抵抗力降低,如并发肺炎、褥疮等; 某些重要器官功能受损,如肝脏解毒能力下降,呼吸肌功能丧失,某些重要酶的 活力降低等。因此,近二三十年来,临床医学对病人的营养支持相当重视,特别 是对于高分解代谢的患者更为注意。但是,对严重病人的能量补充,并不是越多 越好。如果补充过量,反会引起血糖过高,肝功能异常、脂肪肝以及血液尿素氮 过高等弊端。能量补充的最基本目的是:分解代谢期在于维持能量平衡,从而维 持氮平衡,保证身体各种功能以利于病人与疾病作斗争;合成代谢期则应把消耗 量和体内合成代谢需要的能量合计在内,以利于病人尽快恢复。 表 临床病人能量需要量的确定 能量需要量可按下式计算: 正常基础代谢率①×应激因素②×1.25③=维持体重的能量需要量 +4200kJ④=增加体重的能量需要量

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 9 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 ①正常基础代谢率可按专著标准计算式计算(一般为 6300~7560kJ·d-1) 不同身材大小成年人的安静代谢率可按下列数据取值: 体 重(kg) 50 55 60 65 70 75 kJ /d 552 7 592 6 633 8 672 8 711 5 7493 ②“应激因因素”按不同病程校正为正常基础代谢率 应激因素 轻度饥饿 0.85~1.00 手术后(无并发症) 1.00~1.05 癌症* 1.10~1.45 腹膜炎 1.05~1.25 严重感染或复合创伤* 1.30~1.55 烧伤* 1.50~1.70 *按病程发展范围的比例取值 ③为满足人轻微活动及配合治疗的需要,按增加正常基础代谢率的 20%~ 25%进行调节。对于瘫痪、绝对卧床及进行人工呼吸的病人,此步调节可省略。 ④以合成代谢为目的能量需要,可在维持体重的能量需要量上再增加 4200kJ·d-1+。这样大约可增加体重 0.908kg/周。但需要指出对严重病人加以 特别护理的主要目的是维持体重而不是增加体重。 住院病人能量代谢的增加,一般男性大于女性,青年人大于老年人,肌肉 壮实的人大于瘦弱的人。严重病人起病的开始一段时间的能量消耗是最难确定 的,大约可达 21000~25200kJ·d-1。有些病人因食欲减退,处于半饥饿状态, 能量消耗可比正常低约 10~30%。病人的活动量不大,因而受体力活动的影响不 大。活动为坐在病床旁边的病人,全天的能量消耗大约比基础代谢增加 5~10%; 在床下稍事活动的病人,也不至于增加基础代谢的 20%。发烧病人因体温过高, 可以影响代谢增加,大约体温每升高 1℃,代谢增加 13%。对于临床病人,大多 数都是按各种病情与安静代谢比较进行估计

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 9 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 ①正常基础代谢率可按专著标准计算式计算(一般为 6300~7560kJ·d-1) 不同身材大小成年人的安静代谢率可按下列数据取值: 体 重(kg) 50 55 60 65 70 75 kJ /d 552 7 592 6 633 8 672 8 711 5 7493 ②“应激因因素”按不同病程校正为正常基础代谢率 应激因素 轻度饥饿 0.85~1.00 手术后(无并发症) 1.00~1.05 癌症* 1.10~1.45 腹膜炎 1.05~1.25 严重感染或复合创伤* 1.30~1.55 烧伤* 1.50~1.70 *按病程发展范围的比例取值 ③为满足人轻微活动及配合治疗的需要,按增加正常基础代谢率的 20%~ 25%进行调节。对于瘫痪、绝对卧床及进行人工呼吸的病人,此步调节可省略。 ④以合成代谢为目的能量需要,可在维持体重的能量需要量上再增加 4200kJ·d-1+。这样大约可增加体重 0.908kg/周。但需要指出对严重病人加以 特别护理的主要目的是维持体重而不是增加体重。 住院病人能量代谢的增加,一般男性大于女性,青年人大于老年人,肌肉 壮实的人大于瘦弱的人。严重病人起病的开始一段时间的能量消耗是最难确定 的,大约可达 21000~25200kJ·d-1。有些病人因食欲减退,处于半饥饿状态, 能量消耗可比正常低约 10~30%。病人的活动量不大,因而受体力活动的影响不 大。活动为坐在病床旁边的病人,全天的能量消耗大约比基础代谢增加 5~10%; 在床下稍事活动的病人,也不至于增加基础代谢的 20%。发烧病人因体温过高, 可以影响代谢增加,大约体温每升高 1℃,代谢增加 13%。对于临床病人,大多 数都是按各种病情与安静代谢比较进行估计

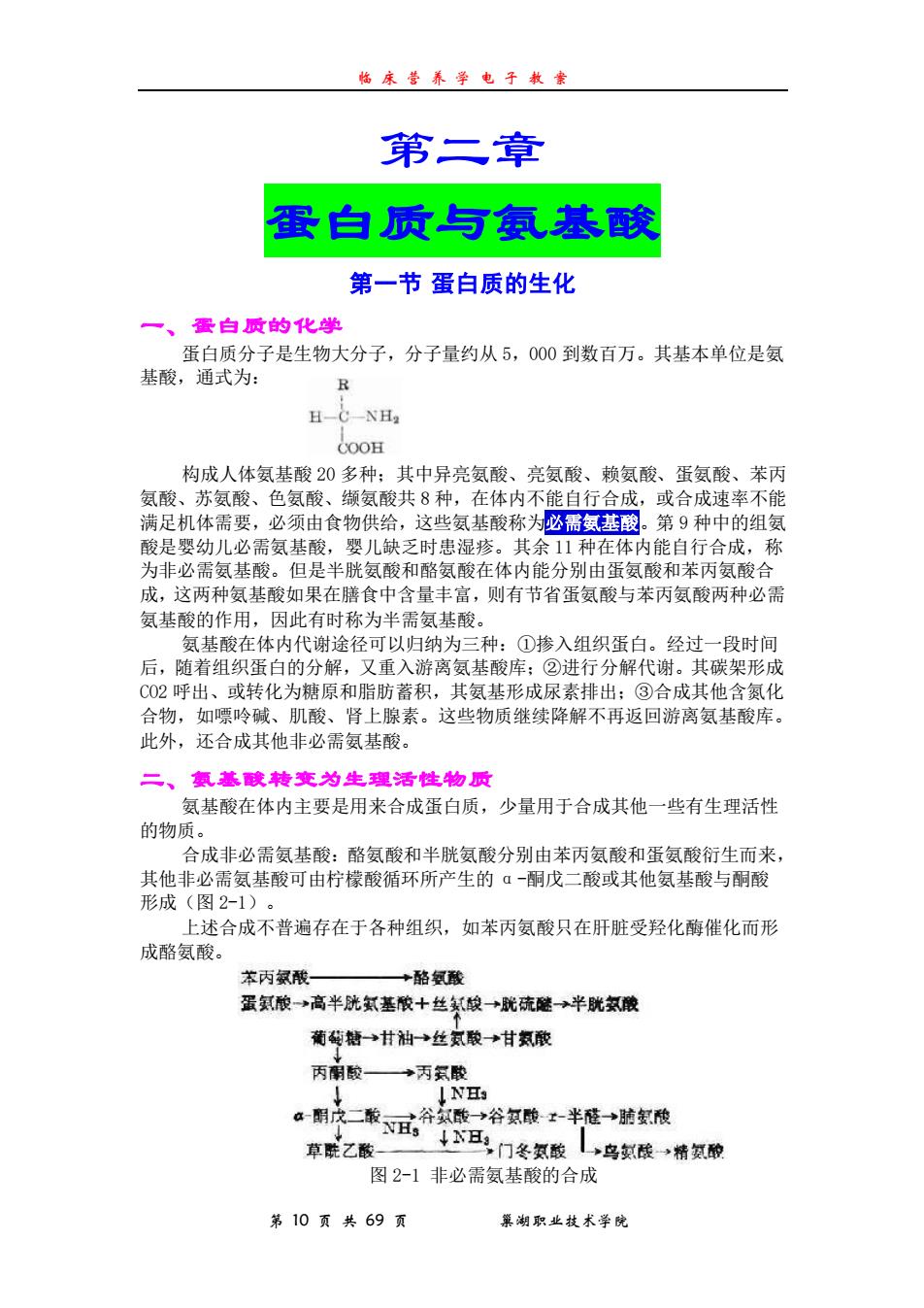

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 10 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 第二章 蛋白质与氨基酸 第一节 蛋白质的生化 一、蛋白质的化学 蛋白质分子是生物大分子,分子量约从 5,000 到数百万。其基本单位是氨 基酸,通式为: 构成人体氨基酸 20 多种;其中异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙 氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸共 8 种,在体内不能自行合成,或合成速率不能 满足机体需要,必须由食物供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。第 9 种中的组氨 酸是婴幼儿必需氨基酸,婴儿缺乏时患湿疹。其余 11 种在体内能自行合成,称 为非必需氨基酸。但是半胱氨酸和酪氨酸在体内能分别由蛋氨酸和苯丙氨酸合 成,这两种氨基酸如果在膳食中含量丰富,则有节省蛋氨酸与苯丙氨酸两种必需 氨基酸的作用,因此有时称为半需氨基酸。 氨基酸在体内代谢途径可以归纳为三种:①掺入组织蛋白。经过一段时间 后,随着组织蛋白的分解,又重入游离氨基酸库;②进行分解代谢。其碳架形成 CO2 呼出、或转化为糖原和脂肪蓄积,其氨基形成尿素排出;③合成其他含氮化 合物,如嘌呤碱、肌酸、肾上腺素。这些物质继续降解不再返回游离氨基酸库。 此外,还合成其他非必需氨基酸。 二、氨基酸转变为生理活性物质 氨基酸在体内主要是用来合成蛋白质,少量用于合成其他一些有生理活性 的物质。 合成非必需氨基酸:酪氨酸和半胱氨酸分别由苯丙氨酸和蛋氨酸衍生而来, 其他非必需氨基酸可由柠檬酸循环所产生的 α-酮戊二酸或其他氨基酸与酮酸 形成(图 2-1)。 上述合成不普遍存在于各种组织,如苯丙氨酸只在肝脏受羟化酶催化而形 成酪氨酸。 图 2-1 非必需氨基酸的合成

临 床 营 养 学 电 子 教 案 第 10 页 共 69 页 巢湖职业技术学院 第二章 蛋白质与氨基酸 第一节 蛋白质的生化 一、蛋白质的化学 蛋白质分子是生物大分子,分子量约从 5,000 到数百万。其基本单位是氨 基酸,通式为: 构成人体氨基酸 20 多种;其中异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙 氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸共 8 种,在体内不能自行合成,或合成速率不能 满足机体需要,必须由食物供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。第 9 种中的组氨 酸是婴幼儿必需氨基酸,婴儿缺乏时患湿疹。其余 11 种在体内能自行合成,称 为非必需氨基酸。但是半胱氨酸和酪氨酸在体内能分别由蛋氨酸和苯丙氨酸合 成,这两种氨基酸如果在膳食中含量丰富,则有节省蛋氨酸与苯丙氨酸两种必需 氨基酸的作用,因此有时称为半需氨基酸。 氨基酸在体内代谢途径可以归纳为三种:①掺入组织蛋白。经过一段时间 后,随着组织蛋白的分解,又重入游离氨基酸库;②进行分解代谢。其碳架形成 CO2 呼出、或转化为糖原和脂肪蓄积,其氨基形成尿素排出;③合成其他含氮化 合物,如嘌呤碱、肌酸、肾上腺素。这些物质继续降解不再返回游离氨基酸库。 此外,还合成其他非必需氨基酸。 二、氨基酸转变为生理活性物质 氨基酸在体内主要是用来合成蛋白质,少量用于合成其他一些有生理活性 的物质。 合成非必需氨基酸:酪氨酸和半胱氨酸分别由苯丙氨酸和蛋氨酸衍生而来, 其他非必需氨基酸可由柠檬酸循环所产生的 α-酮戊二酸或其他氨基酸与酮酸 形成(图 2-1)。 上述合成不普遍存在于各种组织,如苯丙氨酸只在肝脏受羟化酶催化而形 成酪氨酸。 图 2-1 非必需氨基酸的合成