敦煌石窟《萨埵那舍身饲虎》 壁画的表现形式,早期简单粗率,后期复杂严密。北凉多采取主体式单幅画 并列的组画形式,如275窟的“尸毗王割肉贸鸽”。北魏和北周多为横卷式连 环画,画面出现几十个情节,内容丰富,情节曲折,构图多变而巧妙。画面布局 主要有四种形式:其一,从一头向另一头按顺序横排下去,如296窟(北周) 的“五百强盗成佛”(图5-5): 敦煌石窟《五百强盗成佛》

敦煌石窟《萨埵那舍身饲虎》 壁画的表现形式,早期简单粗率,后期复杂严密。北凉多采取主体式单幅画 并列的组画形式,如 275 窟的“尸毗王割肉贸鸽”。北魏和北周多为横卷式连 环画,画面出现几十个情节,内容丰富,情节曲折,构图多变而巧妙。画面布局 主要有四种形式:其一,从一头向另一头按顺序横排下去,如 296 窟(北周) 的“五百强盗成佛”(图 5-5); 敦煌石窟《五百强盗成佛》

其二,波浪式构图,如296(北周)的“微妙比丘尼现身说法”;其三,从 两头开始,到中间结束,如257窟(北魏)的“郯摩迦深山奉亲”;其四,是 螺旋形(或日S形)构图,如290窟(北周)的佛传故事图。 敦煌壁画技法的演变过程大致是:隋代以前铁线描,土红线打轮廓,赭色晕 染明暗面,再赋色,最后用墨线提醒。隋代画面趋于细致繁丽,把西域的凹凸法 与中原的染色法结合起来,孕育了唐代的新画风。唐以后出现兰叶描,土红线打 轮廓、墨线提醒,着色浓重,丰富华丽,画面显得金碧辉煌。也有以线为主体的, 充分显示线描本身的美感。宋元出现折芦描和钉头鼠尾描,线描的适应能力进一 步加强,宋元壁画的色彩趋于冷瑟单纯,突出线描的表现力。 3.云冈石窟 云冈石窟位于山西大同西郊16公里处的武州山北崖上,现存洞窟53个, 现存造像51l000余尊。 石窟寺初建于北魏中期,由皇室直接经营。北魏天兴元年(公元398年) 由盛乐迁都平城(今山西大同),北方佛教曾一度兴盛,太武帝灭佛以后暂时受 挫,不久文成帝登基又恢复佛教。从和平元年(公元460年)开始,云冈的造 像活动与北魏政权相始终,从未中断。 北魏在云冈从事造像活动大致可分三个阶段: 从文成帝和平元年(公元460年)至献文帝皇兴五年(公元471年)为第 一阶段。此间北魏政权稳固,社会比较安定,造像活动也处于兴盛状态,有名的 昙曜五窟就是这个时期造建的。昙曜五窟中第18、19、20三窟在全云冈石窟中

其二,波浪式构图,如 296(北周)的“微妙比丘尼现身说法”;其三,从 两头开始,到中间结束,如 257 窟(北魏)的“郯摩迦深山奉亲”;其四,是 螺旋形(或曰 S 形)构图,如 290 窟(北周)的佛传故事图。 敦煌壁画技法的演变过程大致是:隋代以前铁线描,土红线打轮廓,赭色晕 染明暗面,再赋色,最后用墨线提醒。隋代画面趋于细致繁丽,把西域的凹凸法 与中原的染色法结合起来,孕育了唐代的新画风。唐以后出现兰叶描,土红线打 轮廓、墨线提醒,着色浓重,丰富华丽,画面显得金碧辉煌。也有以线为主体的, 充分显示线描本身的美感。宋元出现折芦描和钉头鼠尾描,线描的适应能力进一 步加强,宋元壁画的色彩趋于冷瑟单纯,突出线描的表现力。 3. 云冈石窟 云冈石窟位于山西大同西郊 16 公里处的武州山北崖上,现存洞窟 53 个, 现存造像 5l000 余尊。 石窟寺初建于北魏中期,由皇室直接经营。北魏天兴元年(公元 398 年) 由盛乐迁都平城(今山西大同),北方佛教曾一度兴盛,太武帝灭佛以后暂时受 挫,不久文成帝登基又恢复佛教。从和平元年(公元 460 年)开始,云冈的造 像活动与北魏政权相始终,从未中断。 北魏在云冈从事造像活动大致可分三个阶段: 从文成帝和平元年(公元 460 年)至献文帝皇兴五年(公元 471 年)为第 一阶段。此间北魏政权稳固,社会比较安定,造像活动也处于兴盛状态,有名的 昙曜五窟就是这个时期造建的。昙曜五窟中第 18、19、20 三窟在全云冈石窟中

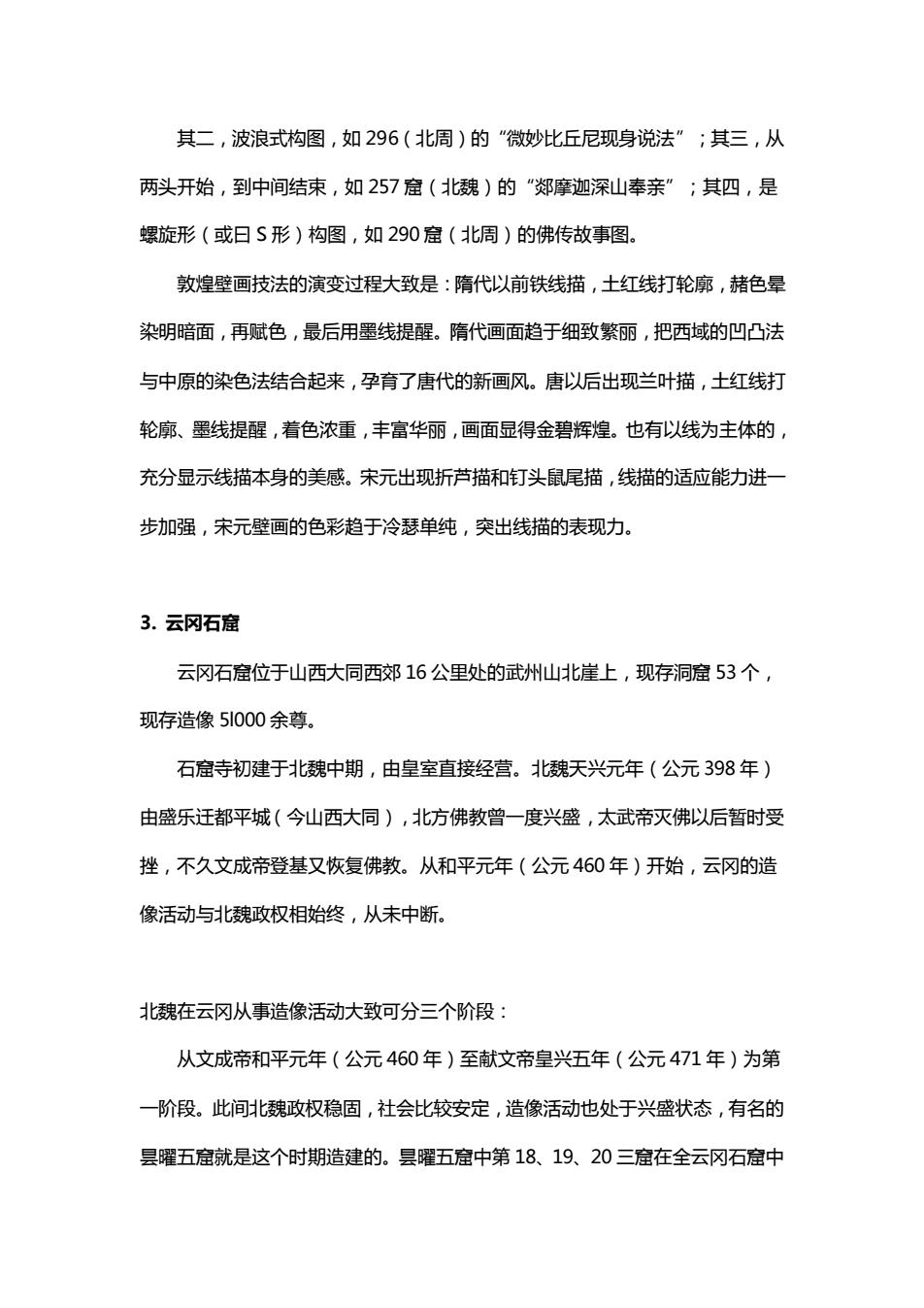

开窟最早。19窟为这一组的中心窟,内容为三世佛。主尊释迦牟尼坐像高16.8 米,偏袒右肩。另二身倚坐佛雕在左右耳洞中,均高8米。第20窟正中雕释迦 坐像(图5-6),着右袒袈裟,结跏咖跌坐,高13.7米。两侧雕二立佛,构图 呈金字塔形。第18窟居中主尊立像毗卢舍那,身披干佛袈裟,偏袒右肩,右手 按衣结于胸前,左手自然下垂。第17窟正中雕交脚弥勒像,高15.6米,着偏 袒左肩袈裟,薄衣贴体。第16窟雕释迦立像,高13.5米,褒衣博带,施与愿 印。昙曜五窟的开凿,主要目的是为皇帝祈福,因此追求皇权与神权结合的艺术 境界,成为五窟造像的突出特点。 云冈石窟第20窟释迦坐像 孝文帝继位后至迁都洛阳前的20多年间(公元465-494年)是北魏营建 石窟最兴盛的时期。中期造像的目的主要是为僧徒和上层官僚提供禅观对象,因 此明显趋于中国化和世俗化。与内容相适应,中期造像在艺术手法方面也灵活多

开窟最早。19 窟为这一组的中心窟,内容为三世佛。主尊释迦牟尼坐像高 16.8 米,偏袒右肩。另二身倚坐佛雕在左右耳洞中,均高 8 米。第 20 窟正中雕释迦 坐像(图 5-6),着右袒袈裟,结跏跌坐,高 13.7 米。两侧雕二立佛,构图 呈金字塔形。第 18 窟居中主尊立像毗卢舍那,身披千佛袈裟,偏袒右肩,右手 按衣结于胸前,左手自然下垂。第 17 窟正中雕交脚弥勒像,高 15.6 米,着偏 袒左肩袈裟,薄衣贴体。第 16 窟雕释迦立像,高 13.5 米,褒衣博带,施与愿 印。昙曜五窟的开凿,主要目的是为皇帝祈福,因此追求皇权与神权结合的艺术 境界,成为五窟造像的突出特点。 云冈石窟 第 20 窟释迦坐像 孝文帝继位后至迁都洛阳前的 20 多年间(公元 465-494 年)是北魏营建 石窟最兴盛的时期。中期造像的目的主要是为僧徒和上层官僚提供禅观对象,因 此明显趋于中国化和世俗化。与内容相适应,中期造像在艺术手法方面也灵活多

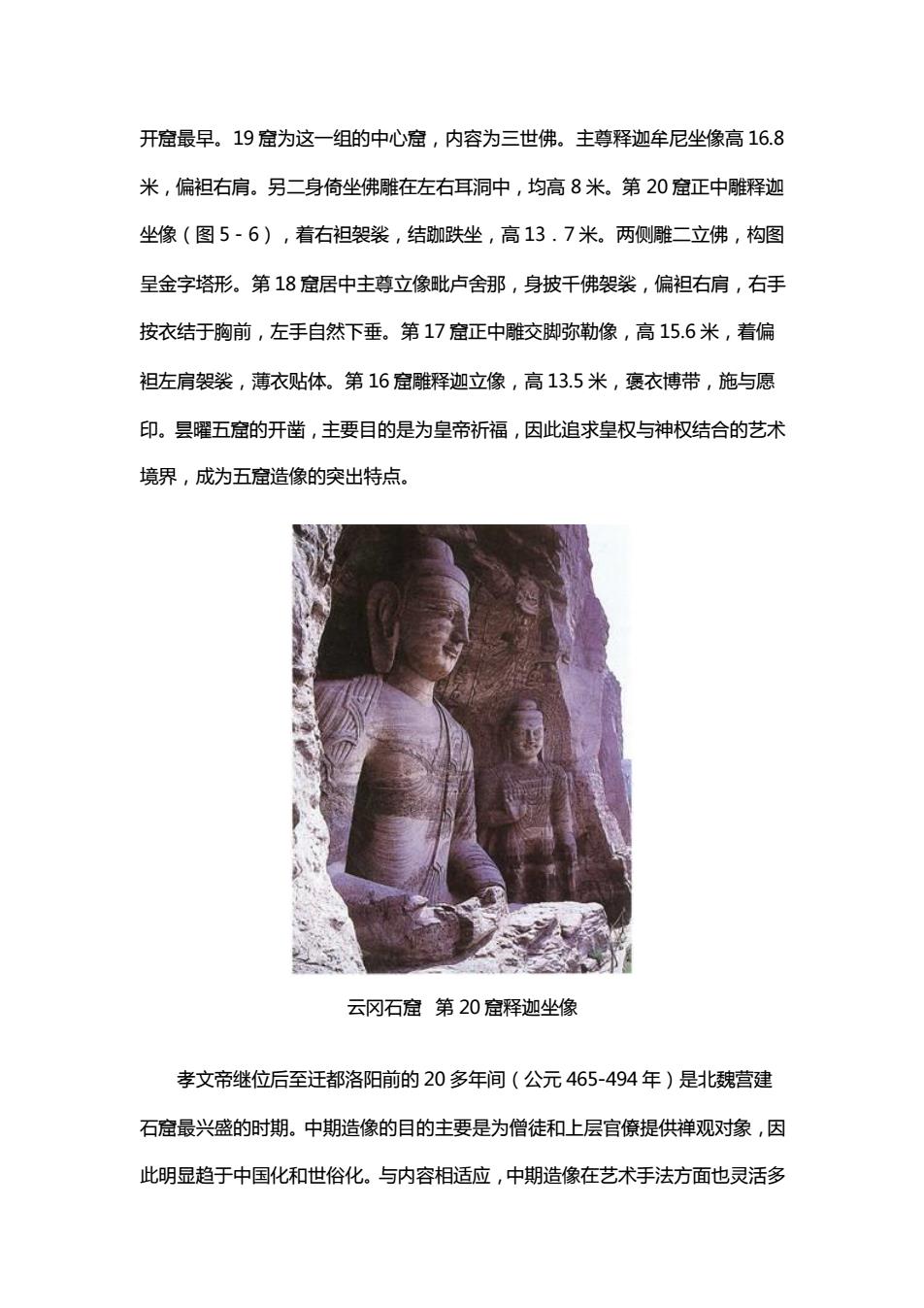

样了:技法进一步成熟,形象个性鲜明,内心刻划入微。如第5窟明窗左下的菩 萨(图5-7),面相清秀,双目微启,头略低垂,口含微笑,表情异常温静恬 美,俨然一位纯真俊俏的北方少女形象。此像雕造手法洗练,眼、眉、口、鼻大 胆的用线处理,清晰明快。 孝文帝迁都(公元494年)之后,营建石窟的中心转移到了洛阳,云冈的 开窟活动进入未期。目前发现最晚的纪年题记为延昌五年(公元516年)。 4.龙门石窟 龙门石窟位于河南洛阳之南25公里的龙门山。北魏孝文帝于太和十年(公 元494年)由平城迁都洛阳,于是龙门继云冈之后而成为皇室贵族开窟造像的 活动中心。孝文帝元宏(公元467-500年)推行汉化的结果,使得龙门北魏的 造像一改云冈一期形象特征,除古阳洞中个别龛像和魏字洞造像因系迁都前所 建,尚保留一期特征外,其它均明显汉化。古阳洞主尊及胁待菩萨,宾阳中洞、 火烧洞、莲花洞、石窟寺等都是这个时期开凿的。 古阳洞位于龙门西山南部,在龙门石窟群中开凿最早,是皇室贵族发愿造像 最集中的地方。正壁雕一佛二菩萨二石狮,南北两壁各凿三层像龛,龛内雕像(佛 或菩萨)。窟中列龛大小数百个,雕造装饰十分精美华丽。特别是在额和龛额的 设计上,诡形奇制,变化多端,刀法圆润流畅。雕像背光及龛楣雕以火焰纹、缠 枝莲、飞天、伎乐、佛传故事,供养人等,亦极精雕细刻之能事。龛间之礼佛图、 飞天、佛传故事等更是雕绘结合的精品,如北壁二三层间的一幅礼佛图浮雕,描 写了北魏上层贵族妇女礼佛的行列,画面人物体态修长,衣纹流畅,有迎风飘舞 之势

样了:技法进一步成熟,形象个性鲜明,内心刻划入微。如第 5 窟明窗左下的菩 萨(图 5-7),面相清秀,双目微启,头略低垂,口含微笑,表情异常温静恬 美,俨然一位纯真俊俏的北方少女形象。此像雕造手法洗练,眼、眉、口、鼻大 胆的用线处理,清晰明快。 孝文帝迁都(公元 494 年)之后,营建石窟的中心转移到了洛阳,云冈的 开窟活动进入末期。目前发现最晚的纪年题记为延昌五年(公元 516 年)。 4. 龙门石窟 龙门石窟位于河南洛阳之南 25 公里的龙门山。北魏孝文帝于太和十年(公 元 494 年)由平城迁都洛阳,于是龙门继云冈之后而成为皇室贵族开窟造像的 活动中心。孝文帝元宏(公元 467-500 年)推行汉化的结果,使得龙门北魏的 造像一改云冈一期形象特征,除古阳洞中个别龛像和魏字洞造像因系迁都前所 建,尚保留一期特征外,其它均明显汉化。古阳洞主尊及胁待菩萨,宾阳中洞、 火烧洞、莲花洞、石窟寺等都是这个时期开凿的。 古阳洞位于龙门西山南部,在龙门石窟群中开凿最早,是皇室贵族发愿造像 最集中的地方。正壁雕一佛二菩萨二石狮,南北两壁各凿三层像龛,龛内雕像(佛 或菩萨)。窟中列龛大小数百个,雕造装饰十分精美华丽。特别是在额和龛额的 设计上,诡形奇制,变化多端,刀法圆润流畅。雕像背光及龛楣雕以火焰纹、缠 枝莲、飞天、伎乐、佛传故事,供养人等,亦极精雕细刻之能事。龛间之礼佛图、 飞天、佛传故事等更是雕绘结合的精品,如北壁二三层间的一幅礼佛图浮雕,描 写了北魏上层贵族妇女礼佛的行列,画面人物体态修长,衣纹流畅,有迎风飘舞 之势

河南龙门石窟古阳洞礼佛图浮雕 宾阳洞位于龙门西山北部,是龙门石窟中继古阳洞之后开凿的第二大窟,由 皇室直接经营,在北魏龙门石窟中具有代表性。从景明元年(公元500年)至 正光四年(公元523年)仅完成了宾阳中洞,北魏政权即已覆灭,南北二洞由 隋唐续毕。宾阳中洞造像组合为正面一佛二弟子二菩萨,南北二壁各为一佛二苦 萨,洞门外两侧各有一力士,整体布局严整,主次分明,有很强的感染力。正壁 主尊体积最大,通高8.4米,几乎充满正壁。繁复的头光组成灰色背景,衬托着 主尊头部。主尊面容端庄,大耳轮,眉高而长,形如初月,双目广长微下视,神 情严肃而慈祥,手足指短而厚,严格按照佛教规定的“八十种随形好”塑成。在 北魏石窟造像中,宾阳中洞是不可多得的艺术精品,无论从整体设计,形象布局, 性格刻划,或从雕琢技法等方面看,都是十分成功的

河南龙门石窟古阳洞礼佛图浮雕 宾阳洞位于龙门西山北部,是龙门石窟中继古阳洞之后开凿的第二大窟,由 皇室直接经营,在北魏龙门石窟中具有代表性。从景明元年(公元 500 年)至 正光四年(公元 523 年)仅完成了宾阳中洞,北魏政权即已覆灭,南北二洞由 隋唐续毕。宾阳中洞造像组合为正面一佛二弟子二菩萨,南北二壁各为一佛二菩 萨,洞门外两侧各有一力士,整体布局严整,主次分明,有很强的感染力。正壁 主尊体积最大,通高 8.4 米,几乎充满正壁。繁复的头光组成灰色背景,衬托着 主尊头部。主尊面容端庄,大耳轮,眉高而长,形如初月,双目广长微下视,神 情严肃而慈祥,手足指短而厚,严格按照佛教规定的“八十种随形好”塑成。在 北魏石窟造像中,宾阳中洞是不可多得的艺术精品,无论从整体设计,形象布局, 性格刻划,或从雕琢技法等方面看,都是十分成功的