1 绪 论 一、家畜解剖生理的内容 家畜解剖生理学是研究正常畜禽有机体形态结构及其规律、活体内发生的基本生命活动 及其规律的科学。它是以牛、猪、羊、犬、猫及家禽为主要对象,采用肉眼观察的方法,研 究畜禽有机体各器官的正常形态、构造、色泽、位置及相互关系和究动物体的正常生命活动 及其规律的科学。 二、学习家畜解剖生理的目的、意义和方法 家畜解剖生理是是畜牧、兽医、卫检、畜产品加工、动物营养等专业的重要的专业基础 课,学好家畜解剖生理学对后期专业课至关重要。如病理学、外科学等等。揭示和掌握家畜 的生命活动规律,并能运用这些规律,提供适合家畜生长发育的条件,更有效地预防和治疗 家畜疾病,保障畜牧业的发展。 学习解剖生理,应该理论应联系实际,课堂认真听讲,认真观看教师的示范标本,课余 可随时来实验室看标本。形态学属于直观教学,一定要多看标本、挂图,俗话说,百闻不如 一见。 三、细胞、组织、器官、系统和有机体的概念 (一)细胞 细胞是一切生物结构和功能的基本单位。 (二)组织 是由一些来源相同、形态和功能相似的细胞群和细胞间质构成。 (三)器官 是由几种不同组织按一定规律结合在一起构成的。每种器官都能完成一定生理功能。器 官分为两大类:中空性器官和实质性器官。 中空性器官是内部有较大腔体的器官,如食管、胃、肠、气管、膀胱、血管等。它们的基本 结构是:内表面有一层上皮,周围为结缔组织与肌组织。肌组织一般为平滑肌,在心脏是心 肌。肌组织夹在结缔组织之间,呈层状结构。 实质性器官是内部没有大腔的器官,如肝、脾、肾、肌肉等。它们的基本结构分两部分:1 实质部分:是指直接代表这个器官主要机能特征的某一种组织。如肌肉的实质部分是肌肉组 织,脑的实质部分是神经组织等。2 间质部分:是指器官内的辅助部分。一般均由结缔组织 构成,是血管、神经等通过的地方,对实质部分有支持和营养等作用。 (四)系统 由几个功能上密切相关的器官,联合在一起,彼此分工合作来完成体内某一方面的生理 机能,这些器官就构成一个系统。 畜禽有机体可分成运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、心血管系统、 淋巴系统、神经系统、内分泌系统、被皮系统和感觉器官系统。 (五)有机体 由上述各器官系统构成家畜有机体。体内各器官、系统之间有着密切联系,在机能上互 相影响,协调配合组成一个有生命的完整统一体。同时,家畜与其生活的周围环境间也必须 经常保持着能动的平衡。 四、畜体的主要部位 畜体可分为三部分,头、躯干、四肢。 1、头部:畜体的最前方,以内眼角和颧弓为界分为上方的颅部和下方的面部。(1)颅 部:又分为枕部-颅部的后方,两耳之间。顶部-枕部的前方。额部-顶部的前 方,两眼眶之间。眼部-包括眼与眼睑。耳廓部-耳和耳根周围的部分

1 绪 论 一、家畜解剖生理的内容 家畜解剖生理学是研究正常畜禽有机体形态结构及其规律、活体内发生的基本生命活动 及其规律的科学。它是以牛、猪、羊、犬、猫及家禽为主要对象,采用肉眼观察的方法,研 究畜禽有机体各器官的正常形态、构造、色泽、位置及相互关系和究动物体的正常生命活动 及其规律的科学。 二、学习家畜解剖生理的目的、意义和方法 家畜解剖生理是是畜牧、兽医、卫检、畜产品加工、动物营养等专业的重要的专业基础 课,学好家畜解剖生理学对后期专业课至关重要。如病理学、外科学等等。揭示和掌握家畜 的生命活动规律,并能运用这些规律,提供适合家畜生长发育的条件,更有效地预防和治疗 家畜疾病,保障畜牧业的发展。 学习解剖生理,应该理论应联系实际,课堂认真听讲,认真观看教师的示范标本,课余 可随时来实验室看标本。形态学属于直观教学,一定要多看标本、挂图,俗话说,百闻不如 一见。 三、细胞、组织、器官、系统和有机体的概念 (一)细胞 细胞是一切生物结构和功能的基本单位。 (二)组织 是由一些来源相同、形态和功能相似的细胞群和细胞间质构成。 (三)器官 是由几种不同组织按一定规律结合在一起构成的。每种器官都能完成一定生理功能。器 官分为两大类:中空性器官和实质性器官。 中空性器官是内部有较大腔体的器官,如食管、胃、肠、气管、膀胱、血管等。它们的基本 结构是:内表面有一层上皮,周围为结缔组织与肌组织。肌组织一般为平滑肌,在心脏是心 肌。肌组织夹在结缔组织之间,呈层状结构。 实质性器官是内部没有大腔的器官,如肝、脾、肾、肌肉等。它们的基本结构分两部分:1 实质部分:是指直接代表这个器官主要机能特征的某一种组织。如肌肉的实质部分是肌肉组 织,脑的实质部分是神经组织等。2 间质部分:是指器官内的辅助部分。一般均由结缔组织 构成,是血管、神经等通过的地方,对实质部分有支持和营养等作用。 (四)系统 由几个功能上密切相关的器官,联合在一起,彼此分工合作来完成体内某一方面的生理 机能,这些器官就构成一个系统。 畜禽有机体可分成运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、心血管系统、 淋巴系统、神经系统、内分泌系统、被皮系统和感觉器官系统。 (五)有机体 由上述各器官系统构成家畜有机体。体内各器官、系统之间有着密切联系,在机能上互 相影响,协调配合组成一个有生命的完整统一体。同时,家畜与其生活的周围环境间也必须 经常保持着能动的平衡。 四、畜体的主要部位 畜体可分为三部分,头、躯干、四肢。 1、头部:畜体的最前方,以内眼角和颧弓为界分为上方的颅部和下方的面部。(1)颅 部:又分为枕部-颅部的后方,两耳之间。顶部-枕部的前方。额部-顶部的前 方,两眼眶之间。眼部-包括眼与眼睑。耳廓部-耳和耳根周围的部分

2 (2)面部-口腔与鼻腔的周围。眶下部-眼眶前下部鼻后部外侧。鼻部- 额部前方,包括鼻背和鼻侧。鼻孔部-包括鼻孔和鼻孔周围。唇部-包括上唇和下 唇。咬肌部-颞部的下方。颊部-咬肌部的前方。额部-下唇的下方。 2、躯干:包括颈部、胸背部、腰腹部、荐臀部和尾部。 (1)颈部,以颈椎为基础,颈椎以上的部分称颈上部,以下的部分称颈下部。 (2)胸背部,颈部与腰腹部之间,前方较高的部分称耆甲部,其后方为背部。两侧称 肋部,前下方为胸前部,下部为胸骨部。 (3)腰腹部,胸背部与荐臀部之间,上方为腰部,两侧和下方为腹部。 (4)荐臀部,位于腰腹部后方,上方为荐部,侧面为臀部,后方与尾部相连。 (5)尾部,以尾椎为基础。 3、四肢各部: (1)前肢-借肩胛和臂部与躯干的胸背部连结。自近及远分为肩胛部、臂部、前臂 部,前脚部(包括腕部,掌部,指部)。 (2)后肢-由近及远又可分大腿部(股部)、小腿部和后脚部,后脚部又包括(跗部、 跖部,趾部)。 五、解剖学常用方位术语动 (一)轴:动物站立时,从头端至尾部,与地面平行的轴称为长轴。长轴也可用于四肢 和器官,均以纵长的方向为基准,四肢的长轴则是从近端至这端与地面垂直。 (二)面: 1、矢状面,是与畜体长轴平行且与地面垂地的切面。以动物体长轴的正中线上的切面。 把畜体分为左右对称的两部分的切面叫正中矢状面。与正中矢面平行的矢状面叫侧矢状面。 2、横断面:是与畜体长轴垂直的切面,与器官长轴垂直的切面也称为横断面. 3、额面(水平面),与动物体长轴平行,且与矢状面和横断面垂直的切面。 (三)方位术语: 1、前侧和后侧,作一个横断面,靠近头端的为头侧,造近尾端的叫后侧。 2、背侧和腹侧,靠近脊柱的一侧称背侧。作一额面(水平面)上面的叫背侧,下面的 叫腹侧。或者说,远离地面的叫背侧,靠近地面的叫腹侧,站立时,向着站立地面的方向的 叫腹面,相反的一侧称背侧。 3、内侧和外侧,造近正中矢状面的叫内侧,远离正中矢状面的叫外侧。确定四肢的方 位术语:近端和远端,靠近躯干的一端叫近端,远离躯干的端叫远端;前肢和后肢的前面叫 背侧,前肢的后面叫掌侧,后肢的后面叫跖侧。 六、生理功能的调节 (一)神经调节 指通过神经系统的活动对机体各组织、器官和系统的生理功能所发挥的调节作用。神经 调节的基本过程是反射。 反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境变化产生的有规律的适应性反 应,结构基础是反射弧。反射弧中任何一部分被破坏,都会导致反射活动的消失。 (二)体液调节 指由体内某些细胞生成并分泌的某些化学物质经体液运输到达全身的组织细胞或体 内某些特殊的组织细胞,通过作用于细胞上相应的受体,对这些组织细胞的活动进行调节。 体液调节的途径有:远距离调节;旁分泌调节或局部体液性调节;在下丘脑的某些神经 细胞具有明显的腺体细胞特征,也能合成和分泌激素,并由轴突末梢释放入血液,这些细胞 称为“神经内分泌神经元”,其激素的分泌方式称为神经分泌。 体液调节的特点是:相对神经调节而言,反应速度较缓慢、但作用广泛而持久。神

2 (2)面部-口腔与鼻腔的周围。眶下部-眼眶前下部鼻后部外侧。鼻部- 额部前方,包括鼻背和鼻侧。鼻孔部-包括鼻孔和鼻孔周围。唇部-包括上唇和下 唇。咬肌部-颞部的下方。颊部-咬肌部的前方。额部-下唇的下方。 2、躯干:包括颈部、胸背部、腰腹部、荐臀部和尾部。 (1)颈部,以颈椎为基础,颈椎以上的部分称颈上部,以下的部分称颈下部。 (2)胸背部,颈部与腰腹部之间,前方较高的部分称耆甲部,其后方为背部。两侧称 肋部,前下方为胸前部,下部为胸骨部。 (3)腰腹部,胸背部与荐臀部之间,上方为腰部,两侧和下方为腹部。 (4)荐臀部,位于腰腹部后方,上方为荐部,侧面为臀部,后方与尾部相连。 (5)尾部,以尾椎为基础。 3、四肢各部: (1)前肢-借肩胛和臂部与躯干的胸背部连结。自近及远分为肩胛部、臂部、前臂 部,前脚部(包括腕部,掌部,指部)。 (2)后肢-由近及远又可分大腿部(股部)、小腿部和后脚部,后脚部又包括(跗部、 跖部,趾部)。 五、解剖学常用方位术语动 (一)轴:动物站立时,从头端至尾部,与地面平行的轴称为长轴。长轴也可用于四肢 和器官,均以纵长的方向为基准,四肢的长轴则是从近端至这端与地面垂直。 (二)面: 1、矢状面,是与畜体长轴平行且与地面垂地的切面。以动物体长轴的正中线上的切面。 把畜体分为左右对称的两部分的切面叫正中矢状面。与正中矢面平行的矢状面叫侧矢状面。 2、横断面:是与畜体长轴垂直的切面,与器官长轴垂直的切面也称为横断面. 3、额面(水平面),与动物体长轴平行,且与矢状面和横断面垂直的切面。 (三)方位术语: 1、前侧和后侧,作一个横断面,靠近头端的为头侧,造近尾端的叫后侧。 2、背侧和腹侧,靠近脊柱的一侧称背侧。作一额面(水平面)上面的叫背侧,下面的 叫腹侧。或者说,远离地面的叫背侧,靠近地面的叫腹侧,站立时,向着站立地面的方向的 叫腹面,相反的一侧称背侧。 3、内侧和外侧,造近正中矢状面的叫内侧,远离正中矢状面的叫外侧。确定四肢的方 位术语:近端和远端,靠近躯干的一端叫近端,远离躯干的端叫远端;前肢和后肢的前面叫 背侧,前肢的后面叫掌侧,后肢的后面叫跖侧。 六、生理功能的调节 (一)神经调节 指通过神经系统的活动对机体各组织、器官和系统的生理功能所发挥的调节作用。神经 调节的基本过程是反射。 反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境变化产生的有规律的适应性反 应,结构基础是反射弧。反射弧中任何一部分被破坏,都会导致反射活动的消失。 (二)体液调节 指由体内某些细胞生成并分泌的某些化学物质经体液运输到达全身的组织细胞或体 内某些特殊的组织细胞,通过作用于细胞上相应的受体,对这些组织细胞的活动进行调节。 体液调节的途径有:远距离调节;旁分泌调节或局部体液性调节;在下丘脑的某些神经 细胞具有明显的腺体细胞特征,也能合成和分泌激素,并由轴突末梢释放入血液,这些细胞 称为“神经内分泌神经元”,其激素的分泌方式称为神经分泌。 体液调节的特点是:相对神经调节而言,反应速度较缓慢、但作用广泛而持久。神

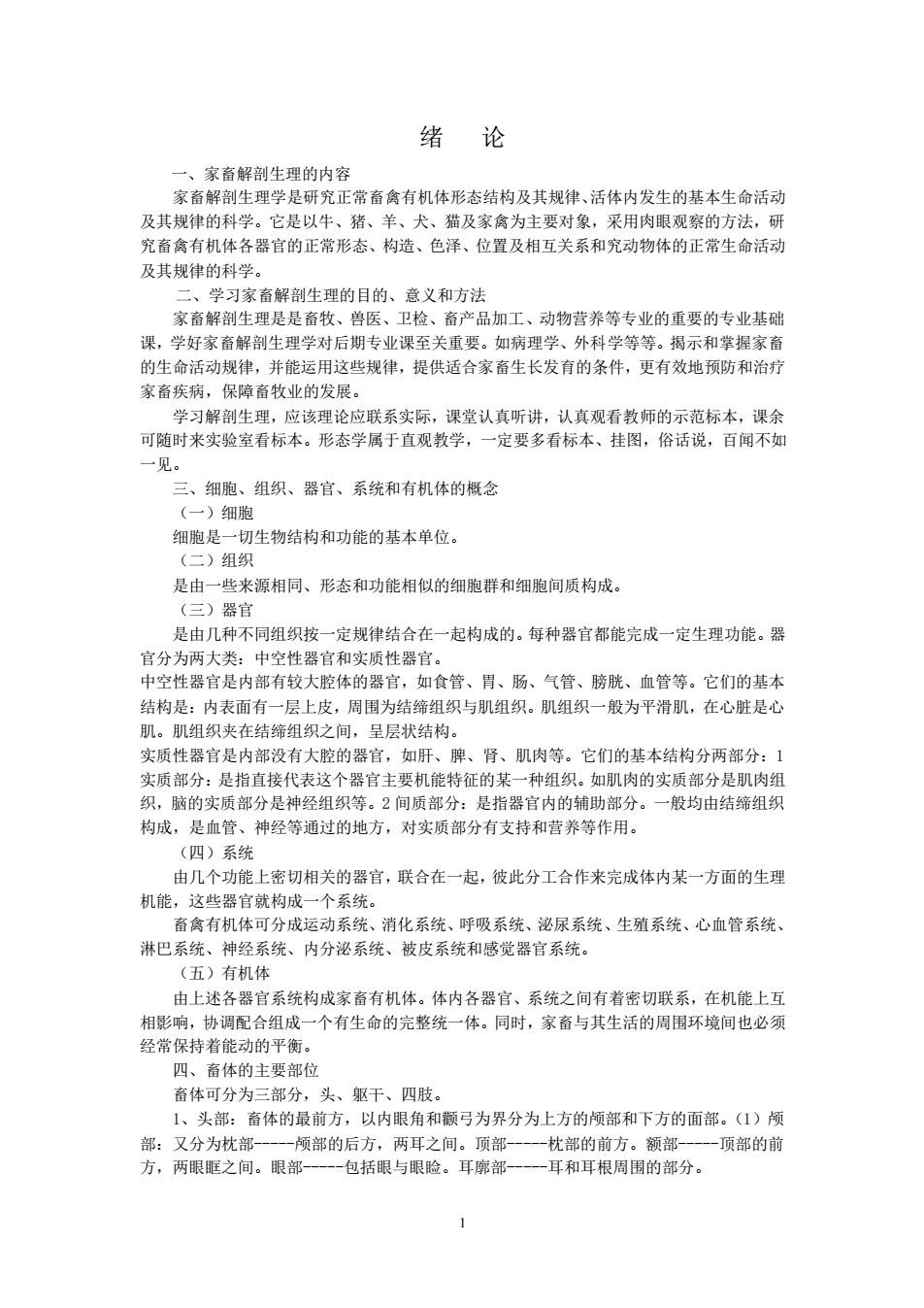

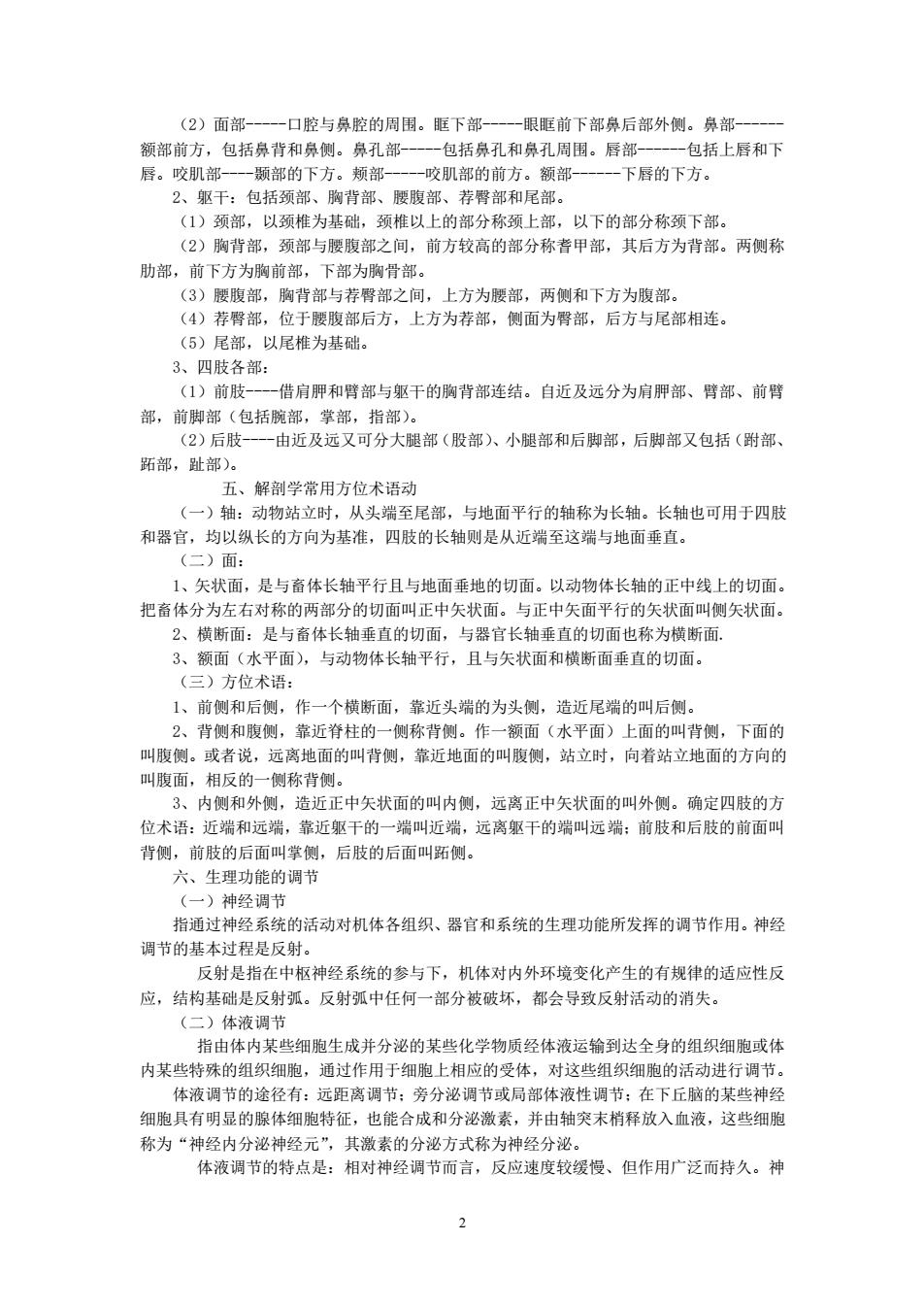

3 经与内分泌系统在功能上有密切的关系,有相互调节的作用,因此在生理功能调节中它们的 调节作用又合称为神经-体液调节。 下丘脑和垂体间的结构和功能联系,称为神经内分泌系统。由下丘脑、腺垂体和内 分泌腺组成的从上到下三级管理的功能轴,即下丘脑-腺垂体-甲状腺功能轴、下丘脑-腺垂 体-肾上腺皮质功能轴、下丘脑-腺垂体-性腺功能轴是神经-内分泌系统的主要部分。 内分泌腺激素也影响着神经系统的功能。许多激素存在于中枢和外周神经系统,调 节突触传递的效率,使神经调节功能更加准确和有效。 近年研究发现,免疫系统也是机体功能重要调节系统。神经、内分泌和免疫系统共同构 成一个完整的调节网络。 (三)自身调节 指某些细胞、组织和器官并不依赖于神经或体液因素的作用,也能对周围环境变化产生 的适应性反应。由该器官和组织及细胞自身的生理特性所定。 七、细胞的生物电现象 (一)细胞的兴奋性和刺激引起兴奋的条件 当动物对内外环境变化内在的和表面的的反应形式有两种兴奋和抑制。 1、兴奋性、兴奋、可兴奋细胞 古老生理学将活组织或细胞对刺激发生反应的能力定义为兴奋性。神经、肌肉、腺 体三种组织的细胞的兴奋性比较高,被称为可兴奋组织或可兴奋细胞。 近代生理学中, 更准确地定义:兴奋性为细胞受刺激时产生动作电位的能力。兴奋 则指产生动作电位的过程或是动作电位的同意语。组织产生了动作电位就是产生了兴奋(简 称兴奋)。在受到刺激时能产生动作电位的组织才称为可兴奋组织。 2、细胞兴奋时的兴奋性变化 绝对不应期:在神经接受前 一个刺激而兴奋时的一个短暂时期 内, 神经的兴奋性下降至零。此时 任何刺激均归于“无效”。 相对不应期:在绝对不应期 之后,神经的兴奋性有所恢复,但 要引起组织的再次兴奋,所用的刺 激强度必须大于该神经的阈强度。 超常期:经过绝对不应期、 相对不应期,神经的兴奋性继续上 升,可超过正常水平。用低于正常阈强度的检测刺激就可引起神经第二次兴奋的时期称

3 经与内分泌系统在功能上有密切的关系,有相互调节的作用,因此在生理功能调节中它们的 调节作用又合称为神经-体液调节。 下丘脑和垂体间的结构和功能联系,称为神经内分泌系统。由下丘脑、腺垂体和内 分泌腺组成的从上到下三级管理的功能轴,即下丘脑-腺垂体-甲状腺功能轴、下丘脑-腺垂 体-肾上腺皮质功能轴、下丘脑-腺垂体-性腺功能轴是神经-内分泌系统的主要部分。 内分泌腺激素也影响着神经系统的功能。许多激素存在于中枢和外周神经系统,调 节突触传递的效率,使神经调节功能更加准确和有效。 近年研究发现,免疫系统也是机体功能重要调节系统。神经、内分泌和免疫系统共同构 成一个完整的调节网络。 (三)自身调节 指某些细胞、组织和器官并不依赖于神经或体液因素的作用,也能对周围环境变化产生 的适应性反应。由该器官和组织及细胞自身的生理特性所定。 七、细胞的生物电现象 (一)细胞的兴奋性和刺激引起兴奋的条件 当动物对内外环境变化内在的和表面的的反应形式有两种兴奋和抑制。 1、兴奋性、兴奋、可兴奋细胞 古老生理学将活组织或细胞对刺激发生反应的能力定义为兴奋性。神经、肌肉、腺 体三种组织的细胞的兴奋性比较高,被称为可兴奋组织或可兴奋细胞。 近代生理学中, 更准确地定义:兴奋性为细胞受刺激时产生动作电位的能力。兴奋 则指产生动作电位的过程或是动作电位的同意语。组织产生了动作电位就是产生了兴奋(简 称兴奋)。在受到刺激时能产生动作电位的组织才称为可兴奋组织。 2、细胞兴奋时的兴奋性变化 绝对不应期:在神经接受前 一个刺激而兴奋时的一个短暂时期 内, 神经的兴奋性下降至零。此时 任何刺激均归于“无效”。 相对不应期:在绝对不应期 之后,神经的兴奋性有所恢复,但 要引起组织的再次兴奋,所用的刺 激强度必须大于该神经的阈强度。 超常期:经过绝对不应期、 相对不应期,神经的兴奋性继续上 升,可超过正常水平。用低于正常阈强度的检测刺激就可引起神经第二次兴奋的时期称

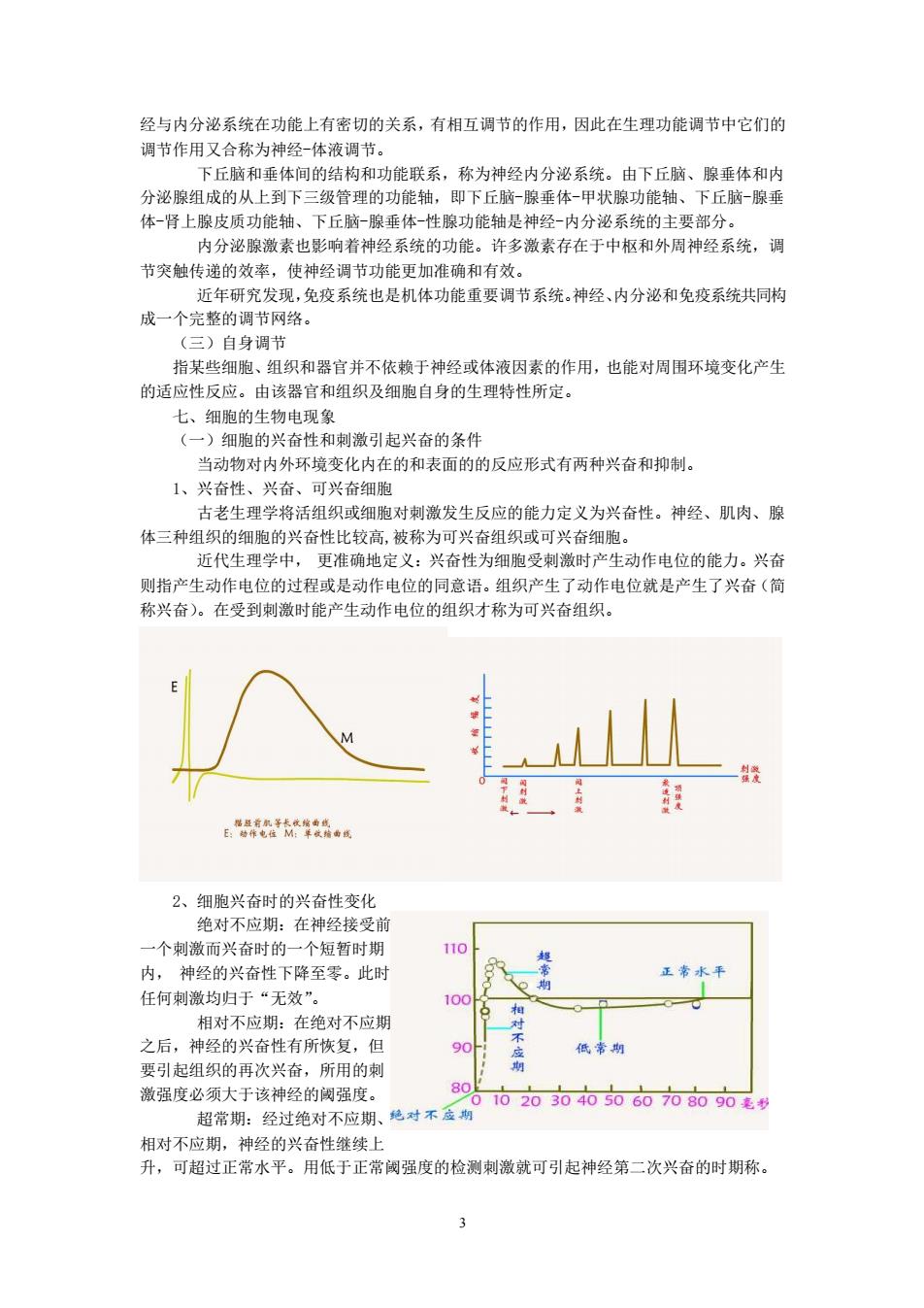

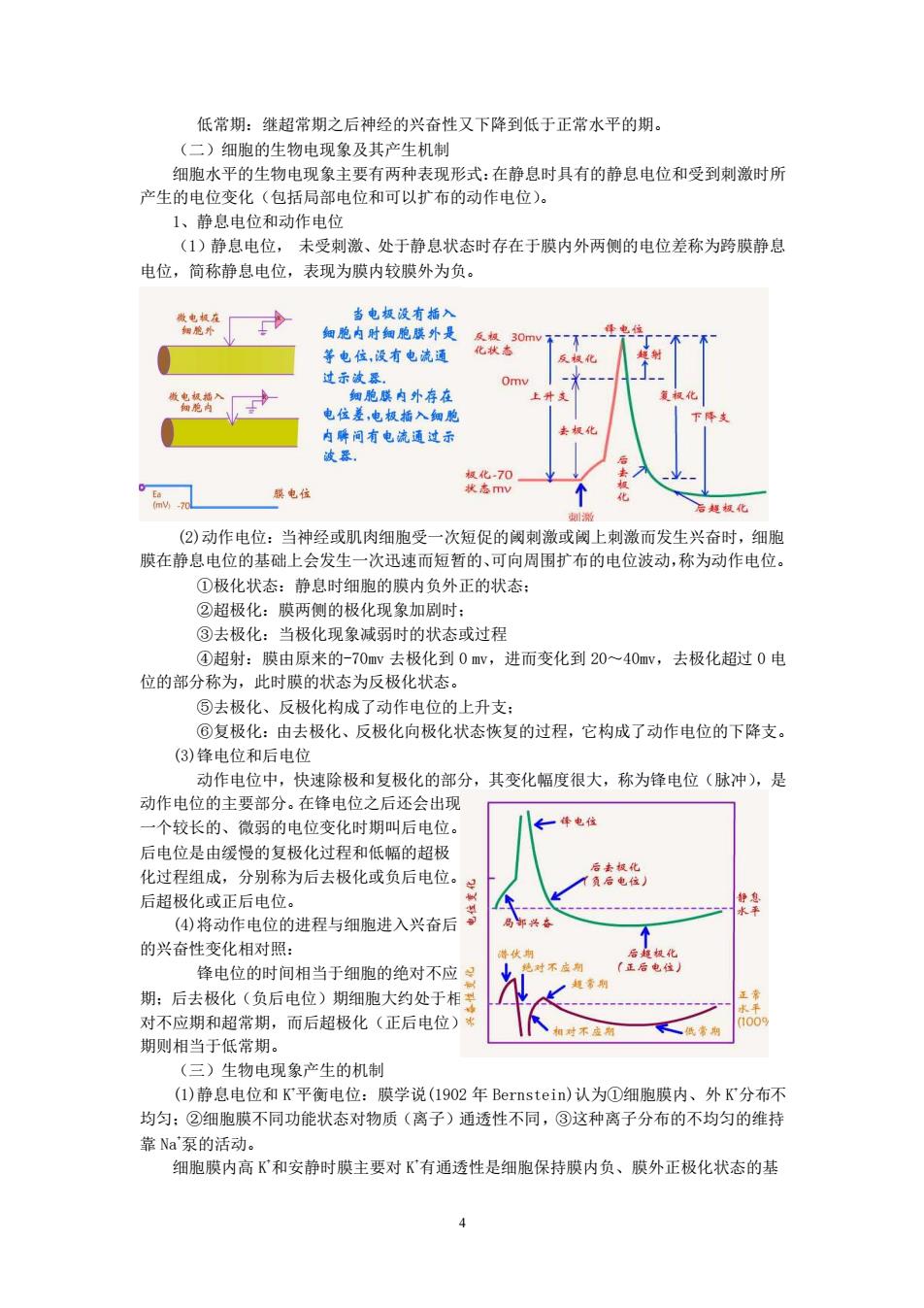

4 低常期:继超常期之后神经的兴奋性又下降到低于正常水平的期。 (二)细胞的生物电现象及其产生机制 细胞水平的生物电现象主要有两种表现形式:在静息时具有的静息电位和受到刺激时所 产生的电位变化(包括局部电位和可以扩布的动作电位)。 1、静息电位和动作电位 (1)静息电位, 未受刺激、处于静息状态时存在于膜内外两侧的电位差称为跨膜静息 电位,简称静息电位,表现为膜内较膜外为负。 (2)动作电位:当神经或肌肉细胞受一次短促的阈刺激或阈上刺激而发生兴奋时,细胞 膜在静息电位的基础上会发生一次迅速而短暂的、可向周围扩布的电位波动,称为动作电位。 ①极化状态:静息时细胞的膜内负外正的状态; ②超极化:膜两侧的极化现象加剧时; ③去极化:当极化现象减弱时的状态或过程 ④超射:膜由原来的-70mv 去极化到 0 mv,进而变化到 20~40mv,去极化超过 0 电 位的部分称为,此时膜的状态为反极化状态。 ⑤去极化、反极化构成了动作电位的上升支; ⑥复极化:由去极化、反极化向极化状态恢复的过程,它构成了动作电位的下降支。 (3)锋电位和后电位 动作电位中,快速除极和复极化的部分,其变化幅度很大,称为锋电位(脉冲),是 动作电位的主要部分。在锋电位之后还会出现 一个较长的、微弱的电位变化时期叫后电位。 后电位是由缓慢的复极化过程和低幅的超极 化过程组成,分别称为后去极化或负后电位。 后超极化或正后电位。 (4)将动作电位的进程与细胞进入兴奋后 的兴奋性变化相对照: 锋电位的时间相当于细胞的绝对不应 期;后去极化(负后电位)期细胞大约处于相 对不应期和超常期,而后超极化(正后电位) 期则相当于低常期。 (三)生物电现象产生的机制 (1)静息电位和 K +平衡电位:膜学说(1902 年 Bernstein)认为①细胞膜内、外 K +分布不 均匀;②细胞膜不同功能状态对物质(离子)通透性不同,③这种离子分布的不均匀的维持 靠 Na+泵的活动。 细胞膜内高 K +和安静时膜主要对 K +有通透性是细胞保持膜内负、膜外正极化状态的基

4 低常期:继超常期之后神经的兴奋性又下降到低于正常水平的期。 (二)细胞的生物电现象及其产生机制 细胞水平的生物电现象主要有两种表现形式:在静息时具有的静息电位和受到刺激时所 产生的电位变化(包括局部电位和可以扩布的动作电位)。 1、静息电位和动作电位 (1)静息电位, 未受刺激、处于静息状态时存在于膜内外两侧的电位差称为跨膜静息 电位,简称静息电位,表现为膜内较膜外为负。 (2)动作电位:当神经或肌肉细胞受一次短促的阈刺激或阈上刺激而发生兴奋时,细胞 膜在静息电位的基础上会发生一次迅速而短暂的、可向周围扩布的电位波动,称为动作电位。 ①极化状态:静息时细胞的膜内负外正的状态; ②超极化:膜两侧的极化现象加剧时; ③去极化:当极化现象减弱时的状态或过程 ④超射:膜由原来的-70mv 去极化到 0 mv,进而变化到 20~40mv,去极化超过 0 电 位的部分称为,此时膜的状态为反极化状态。 ⑤去极化、反极化构成了动作电位的上升支; ⑥复极化:由去极化、反极化向极化状态恢复的过程,它构成了动作电位的下降支。 (3)锋电位和后电位 动作电位中,快速除极和复极化的部分,其变化幅度很大,称为锋电位(脉冲),是 动作电位的主要部分。在锋电位之后还会出现 一个较长的、微弱的电位变化时期叫后电位。 后电位是由缓慢的复极化过程和低幅的超极 化过程组成,分别称为后去极化或负后电位。 后超极化或正后电位。 (4)将动作电位的进程与细胞进入兴奋后 的兴奋性变化相对照: 锋电位的时间相当于细胞的绝对不应 期;后去极化(负后电位)期细胞大约处于相 对不应期和超常期,而后超极化(正后电位) 期则相当于低常期。 (三)生物电现象产生的机制 (1)静息电位和 K +平衡电位:膜学说(1902 年 Bernstein)认为①细胞膜内、外 K +分布不 均匀;②细胞膜不同功能状态对物质(离子)通透性不同,③这种离子分布的不均匀的维持 靠 Na+泵的活动。 细胞膜内高 K +和安静时膜主要对 K +有通透性是细胞保持膜内负、膜外正极化状态的基

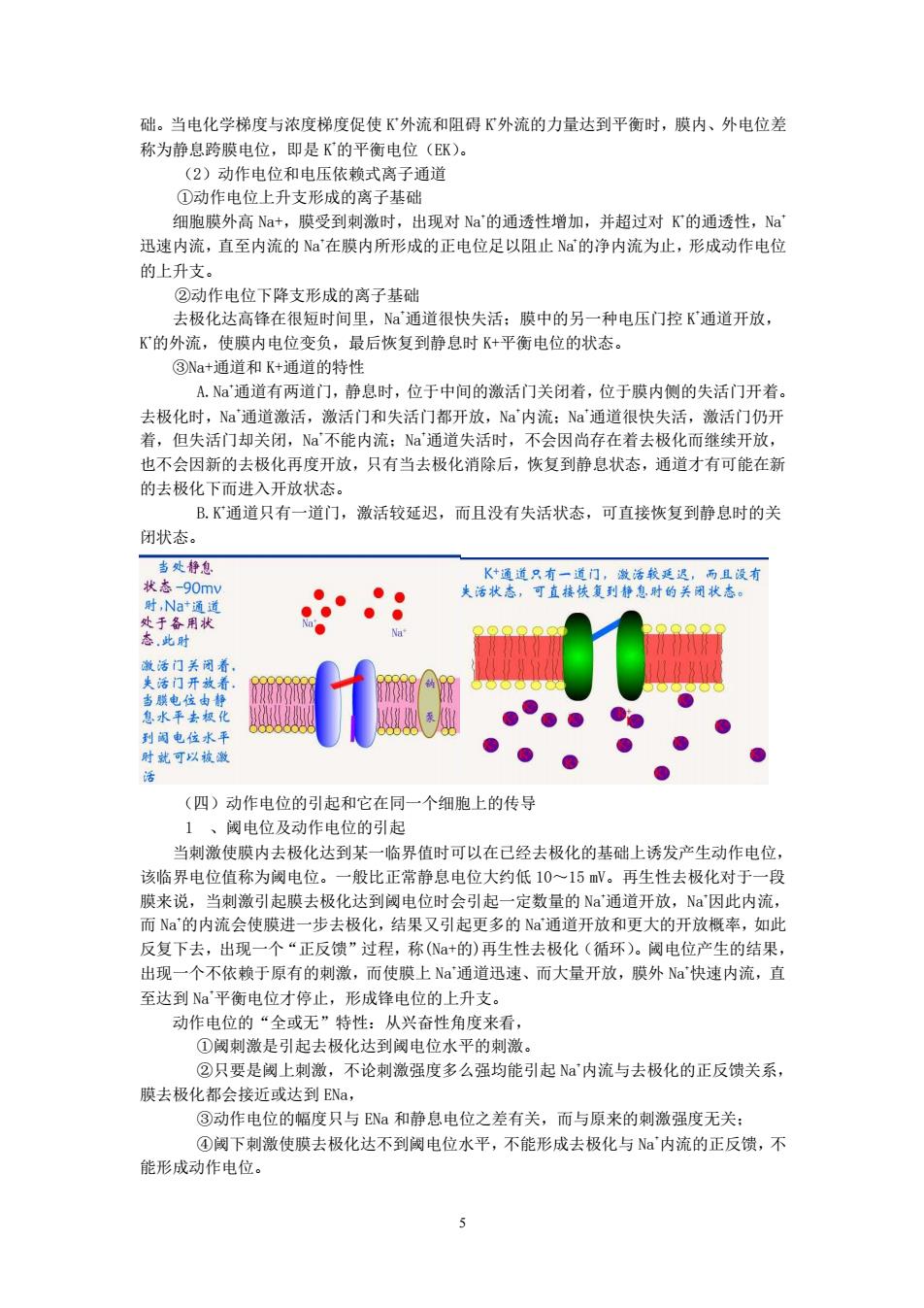

5 础。当电化学梯度与浓度梯度促使 K +外流和阻碍 K +外流的力量达到平衡时,膜内、外电位差 称为静息跨膜电位,即是 K +的平衡电位(EK)。 (2)动作电位和电压依赖式离子通道 ①动作电位上升支形成的离子基础 细胞膜外高 Na+,膜受到刺激时,出现对 Na+的通透性增加,并超过对 K +的通透性,Na+ 迅速内流,直至内流的 Na+在膜内所形成的正电位足以阻止 Na+的净内流为止,形成动作电位 的上升支。 ②动作电位下降支形成的离子基础 去极化达高锋在很短时间里,Na+通道很快失活;膜中的另一种电压门控 K +通道开放, K +的外流,使膜内电位变负,最后恢复到静息时 K+平衡电位的状态。 ③Na+通道和 K+通道的特性 A.Na+通道有两道门,静息时,位于中间的激活门关闭着,位于膜内侧的失活门开着。 去极化时,Na+通道激活,激活门和失活门都开放,Na+内流;Na+通道很快失活,激活门仍开 着,但失活门却关闭,Na+不能内流;Na+通道失活时,不会因尚存在着去极化而继续开放, 也不会因新的去极化再度开放,只有当去极化消除后,恢复到静息状态,通道才有可能在新 的去极化下而进入开放状态。 B.K+通道只有一道门,激活较延迟,而且没有失活状态,可直接恢复到静息时的关 闭状态。 (四)动作电位的引起和它在同一个细胞上的传导 1 、阈电位及动作电位的引起 当刺激使膜内去极化达到某一临界值时可以在已经去极化的基础上诱发产生动作电位, 该临界电位值称为阈电位。一般比正常静息电位大约低 10~15 mV。再生性去极化对于一段 膜来说,当刺激引起膜去极化达到阈电位时会引起一定数量的 Na+通道开放,Na+因此内流, 而 Na+的内流会使膜进一步去极化,结果又引起更多的 Na+通道开放和更大的开放概率,如此 反复下去,出现一个“正反馈”过程,称(Na+的)再生性去极化(循环)。阈电位产生的结果, 出现一个不依赖于原有的刺激,而使膜上 Na+通道迅速、而大量开放,膜外 Na+快速内流,直 至达到 Na+平衡电位才停止,形成锋电位的上升支。 动作电位的“全或无”特性:从兴奋性角度来看, ①阈刺激是引起去极化达到阈电位水平的刺激。 ②只要是阈上刺激,不论刺激强度多么强均能引起 Na+内流与去极化的正反馈关系, 膜去极化都会接近或达到 ENa, ③动作电位的幅度只与 ENa 和静息电位之差有关,而与原来的刺激强度无关; ④阈下刺激使膜去极化达不到阈电位水平,不能形成去极化与 Na+内流的正反馈,不 能形成动作电位

5 础。当电化学梯度与浓度梯度促使 K +外流和阻碍 K +外流的力量达到平衡时,膜内、外电位差 称为静息跨膜电位,即是 K +的平衡电位(EK)。 (2)动作电位和电压依赖式离子通道 ①动作电位上升支形成的离子基础 细胞膜外高 Na+,膜受到刺激时,出现对 Na+的通透性增加,并超过对 K +的通透性,Na+ 迅速内流,直至内流的 Na+在膜内所形成的正电位足以阻止 Na+的净内流为止,形成动作电位 的上升支。 ②动作电位下降支形成的离子基础 去极化达高锋在很短时间里,Na+通道很快失活;膜中的另一种电压门控 K +通道开放, K +的外流,使膜内电位变负,最后恢复到静息时 K+平衡电位的状态。 ③Na+通道和 K+通道的特性 A.Na+通道有两道门,静息时,位于中间的激活门关闭着,位于膜内侧的失活门开着。 去极化时,Na+通道激活,激活门和失活门都开放,Na+内流;Na+通道很快失活,激活门仍开 着,但失活门却关闭,Na+不能内流;Na+通道失活时,不会因尚存在着去极化而继续开放, 也不会因新的去极化再度开放,只有当去极化消除后,恢复到静息状态,通道才有可能在新 的去极化下而进入开放状态。 B.K+通道只有一道门,激活较延迟,而且没有失活状态,可直接恢复到静息时的关 闭状态。 (四)动作电位的引起和它在同一个细胞上的传导 1 、阈电位及动作电位的引起 当刺激使膜内去极化达到某一临界值时可以在已经去极化的基础上诱发产生动作电位, 该临界电位值称为阈电位。一般比正常静息电位大约低 10~15 mV。再生性去极化对于一段 膜来说,当刺激引起膜去极化达到阈电位时会引起一定数量的 Na+通道开放,Na+因此内流, 而 Na+的内流会使膜进一步去极化,结果又引起更多的 Na+通道开放和更大的开放概率,如此 反复下去,出现一个“正反馈”过程,称(Na+的)再生性去极化(循环)。阈电位产生的结果, 出现一个不依赖于原有的刺激,而使膜上 Na+通道迅速、而大量开放,膜外 Na+快速内流,直 至达到 Na+平衡电位才停止,形成锋电位的上升支。 动作电位的“全或无”特性:从兴奋性角度来看, ①阈刺激是引起去极化达到阈电位水平的刺激。 ②只要是阈上刺激,不论刺激强度多么强均能引起 Na+内流与去极化的正反馈关系, 膜去极化都会接近或达到 ENa, ③动作电位的幅度只与 ENa 和静息电位之差有关,而与原来的刺激强度无关; ④阈下刺激使膜去极化达不到阈电位水平,不能形成去极化与 Na+内流的正反馈,不 能形成动作电位