6 ⑤对于一段膜来说,达到阈电位的去极化会引起(Na+的)再生性去极化而触发动作电 位的产生。 ⑥动作电位在神经纤维上的传导,不会因距离衰竭,也是由于动作电位具有“全”和 “无”特性。 2、 局部兴奋与局部电位 阈下刺激虽不能引起膜去极化达到阈电位水平,但也可引起少量 Na+通道开放,有少量 Na+内流引起的去极化迭加在一起,在受刺激部位出现的一个较小去极化,称为局部反应或 局部兴奋。这种去极化电位称为局部的去极化电位(简称局部电位。但由于该去极化程度较 小,可被(维持当时 K +平衡电位的)K +外流所抵消,不能形成再生性去极化,因而不能形成 动作电位,局部电位有以下特点: ①电紧张性扩布。 ②不具有“全和无”特性。 ③可以总和(或迭加)。有空间总和和时间总和。 3 、兴奋在同一个细胞上的传导 (1)传导机制—局部电流学说,动作电位(兴奋)也就在神经纤维膜上传导开来,称之 为神经冲动。 (2)跳跃式传导局部电流只能出现在与之相邻的朗飞氏结之间,兴奋就以跳跃的方式从 一个朗飞氏结传到另一个朗飞氏结,不断向前传导。 能力单元一 畜体的基本结构 【目的要求】熟知细胞的概念;掌握细胞的结构和基本机能;了解细胞的形态和大小。熟知 组织的概念;掌握组织的分类、形态、分布;了解组织的功能;神经元的基本结构。熟知器 官、系统的概念;掌握有机体的能动调节;了解器官、系统的组成。了解家畜、家禽各部名 称。熟练掌握显微镜的构造、使用及保养方法。 【素质教育渗透点】本能力单元要求学生熟知细胞的概念,掌握细胞的结构和基本机能,了 解细胞的形态和大小,在细胞知识学习的过程中,紧紧把握不同生物结构和功能基本单位

6 ⑤对于一段膜来说,达到阈电位的去极化会引起(Na+的)再生性去极化而触发动作电 位的产生。 ⑥动作电位在神经纤维上的传导,不会因距离衰竭,也是由于动作电位具有“全”和 “无”特性。 2、 局部兴奋与局部电位 阈下刺激虽不能引起膜去极化达到阈电位水平,但也可引起少量 Na+通道开放,有少量 Na+内流引起的去极化迭加在一起,在受刺激部位出现的一个较小去极化,称为局部反应或 局部兴奋。这种去极化电位称为局部的去极化电位(简称局部电位。但由于该去极化程度较 小,可被(维持当时 K +平衡电位的)K +外流所抵消,不能形成再生性去极化,因而不能形成 动作电位,局部电位有以下特点: ①电紧张性扩布。 ②不具有“全和无”特性。 ③可以总和(或迭加)。有空间总和和时间总和。 3 、兴奋在同一个细胞上的传导 (1)传导机制—局部电流学说,动作电位(兴奋)也就在神经纤维膜上传导开来,称之 为神经冲动。 (2)跳跃式传导局部电流只能出现在与之相邻的朗飞氏结之间,兴奋就以跳跃的方式从 一个朗飞氏结传到另一个朗飞氏结,不断向前传导。 能力单元一 畜体的基本结构 【目的要求】熟知细胞的概念;掌握细胞的结构和基本机能;了解细胞的形态和大小。熟知 组织的概念;掌握组织的分类、形态、分布;了解组织的功能;神经元的基本结构。熟知器 官、系统的概念;掌握有机体的能动调节;了解器官、系统的组成。了解家畜、家禽各部名 称。熟练掌握显微镜的构造、使用及保养方法。 【素质教育渗透点】本能力单元要求学生熟知细胞的概念,掌握细胞的结构和基本机能,了 解细胞的形态和大小,在细胞知识学习的过程中,紧紧把握不同生物结构和功能基本单位

7 ——细胞构造的一致性开展素质渗透。通过高低等生物细胞结构、功能的一致性强化学生 对生物进化论的进一步认识,破除上帝造人等唯心神化迷信思想,牢固树立唯物主义世界观; 通过引用恩格斯名言说明人类高等之处在于不断适应环境,在发生变异,做为新时代大学生 也要不断以社会、学习环境、生活环境的变化改变自己,进入职业技术学院要尽快树立掌握 技能、服务生产的学习态度;通过胡克发明显微镜,人类发现精彩的微观世界,带领学生初 步认识微观论。 1-1 细胞 一、细胞的概念 动物体是由细胞所组成。细胞是动物体形态结构、 生理机能和生长发育的基本单位。细胞包括真核细胞(遗 传物质有膜包裹,形成完整的细核)和原核细胞(遗传 物 质 无 膜 包 裹 , 不 形 成 完 整 的 细 核)。 1665 年,英国人胡克用他自己改进的显微镜观察软 木的薄片,发现软木的薄片是由许多小室所构成,他把 这些小室命名为细胞。随后,经过许多人的观察与研究, 对细胞的认识越来越深入。至 1838 年和 1839 年,德国 人施莱登和施旺发表了细胞学说,指出植物体和动物体都是由细胞构成的。细胞学说的建立, 使我们能把动植物界统一起来。伟大导师恩格斯曾经高度评价了细胞学说,把它和能量转化 规律及进货论并列为十九世纪自然科学的三大发现。恩格斯指出:“第一是发现了细胞,发 现细胞是这样一种单位,整个植物体和动物体都是从它的繁殖和分化中发育起来的。由于这 一发现,我们不仅知道一切高等有机体都是按照一个共同规律发育和生长的,而且通过细胞 的变异能力指出了使有机体能改变自己的物种并从而能实现一个比个体发育更高的发育道 路。”研究细胞的构造和机能,对于认识生命和改造生物具有重要的意义。 二、细胞的形态和大小 细胞的大小相差很大。多数细胞都很小,要用显微镜才能直到,平均直径在 10—100 微米。有些细胞比较小,如球状细菌的细胞直径只有 0.2 微米。有些比较大,如成熟的西瓜 果肉细胞,直径可达 1 毫米,棉花种子的毛(表皮毛)长约 40—65 毫米,苎麻的纤维细胞 长可达 200 毫米以上,这样大的细胞,肉眼也能看到(见图 1-1)。 三、细胞的构造 细胞结构绝大多数均由细胞膜、细胞质和细胞核三部分构成。 细胞膜 基质:液态水、无机离子、蛋白质、糖、脂等 细胞 细胞质 细胞器 膜性细胞器:线粒体、内质网、高尔基复合体、LY、微体、环 孔板 非膜性细胞器:核糖体、中心粒、微管、 微丝、中间丝、微梁网 图 1-1 细胞的形态与大小

7 ——细胞构造的一致性开展素质渗透。通过高低等生物细胞结构、功能的一致性强化学生 对生物进化论的进一步认识,破除上帝造人等唯心神化迷信思想,牢固树立唯物主义世界观; 通过引用恩格斯名言说明人类高等之处在于不断适应环境,在发生变异,做为新时代大学生 也要不断以社会、学习环境、生活环境的变化改变自己,进入职业技术学院要尽快树立掌握 技能、服务生产的学习态度;通过胡克发明显微镜,人类发现精彩的微观世界,带领学生初 步认识微观论。 1-1 细胞 一、细胞的概念 动物体是由细胞所组成。细胞是动物体形态结构、 生理机能和生长发育的基本单位。细胞包括真核细胞(遗 传物质有膜包裹,形成完整的细核)和原核细胞(遗传 物 质 无 膜 包 裹 , 不 形 成 完 整 的 细 核)。 1665 年,英国人胡克用他自己改进的显微镜观察软 木的薄片,发现软木的薄片是由许多小室所构成,他把 这些小室命名为细胞。随后,经过许多人的观察与研究, 对细胞的认识越来越深入。至 1838 年和 1839 年,德国 人施莱登和施旺发表了细胞学说,指出植物体和动物体都是由细胞构成的。细胞学说的建立, 使我们能把动植物界统一起来。伟大导师恩格斯曾经高度评价了细胞学说,把它和能量转化 规律及进货论并列为十九世纪自然科学的三大发现。恩格斯指出:“第一是发现了细胞,发 现细胞是这样一种单位,整个植物体和动物体都是从它的繁殖和分化中发育起来的。由于这 一发现,我们不仅知道一切高等有机体都是按照一个共同规律发育和生长的,而且通过细胞 的变异能力指出了使有机体能改变自己的物种并从而能实现一个比个体发育更高的发育道 路。”研究细胞的构造和机能,对于认识生命和改造生物具有重要的意义。 二、细胞的形态和大小 细胞的大小相差很大。多数细胞都很小,要用显微镜才能直到,平均直径在 10—100 微米。有些细胞比较小,如球状细菌的细胞直径只有 0.2 微米。有些比较大,如成熟的西瓜 果肉细胞,直径可达 1 毫米,棉花种子的毛(表皮毛)长约 40—65 毫米,苎麻的纤维细胞 长可达 200 毫米以上,这样大的细胞,肉眼也能看到(见图 1-1)。 三、细胞的构造 细胞结构绝大多数均由细胞膜、细胞质和细胞核三部分构成。 细胞膜 基质:液态水、无机离子、蛋白质、糖、脂等 细胞 细胞质 细胞器 膜性细胞器:线粒体、内质网、高尔基复合体、LY、微体、环 孔板 非膜性细胞器:核糖体、中心粒、微管、 微丝、中间丝、微梁网 图 1-1 细胞的形态与大小

8 内含物:具有一定形态的营养物质或代谢产物:糖原、脂滴、 色素颗粒等 细胞核 (一)细胞膜 1、细胞膜的化学成分及电镜结构 (1)化学成分:主要由蛋白质和脂类构成, 此外还有少量糖类。 (2)电镜结构:细胞膜是包在细胞质表面的 一层薄膜,又称质膜,总厚度 7~10nm。 单位膜:电镜下,可见有三层结构:内、外 两层电子致密度高,深暗;中间一层 电子致密度 低,明亮。各层厚约 2.5nm,具有这样三层结构的 膜称之“单位膜”。单位膜不仅存在于细胞膜, 而且也存在于某些细胞器的细胞内膜,细胞膜和 细胞内膜统称为生物膜。细胞内凡具有单位膜的 结构统称之“膜相结构”。 2、细胞膜的分子结构 目前公认的是“液态镶嵌模型”(图 1-2) 学说。在细胞膜的外表面,糖分子可与蛋白质分 子或脂质分子相结合,形成糖链,糖链常突出于细胞膜的外表面形成致密丛状的糖衣,叫细 胞衣。 3、细胞膜的功能 (1)界膜作用 (2)物质交换:完成细胞内外的物质交换,有以下几种方式: ①被动运输:是指物质顺着浓度差由高浓度的一侧通过细胞膜向低浓度的一侧运输。 ②主动运输:是指物质逆浓度差由低浓度的一侧通过细胞膜向高浓度的一侧运输。这种 运输过程需要消耗能量,即 ATP→ADP+能量。 ③胞吞作用和胞吐作用:细胞膜从外界摄入物质的过程称胞吞作用(入胞)。内吞物质 为固体称吞噬作用,为液体称吞饮作用。细胞膜向外界排放物质的过程呈胞吐作用。胞吞和 胞吐作用均需消耗能量。 (3)参与信息传递 (4)参与细胞识别 (5)参与免疫反应 (二)细胞质 细胞质包括基质及悬浮在基质中的各种细胞器和内含物。基质呈液态,透明无定型的胶 状。内含物指:细胞质中具有一定形态的营养物质或代谢产物。细胞器是细胞质中具有一定 形态结构和执行特定生理机能的微小“器官”,根据其有无单位膜包裹,可分为膜相结构及 非膜相结构两大类。 膜性细胞器:线粒体、内质网、高尔基复合体、溶酶体、微体 细胞器 图 1-2 细胞膜液态镶嵌模型图 1、脂质双层 2、糖衣 3、表在蛋白 4、嵌入蛋白 5、 糖脂 6、糖蛋白 7、糖链

8 内含物:具有一定形态的营养物质或代谢产物:糖原、脂滴、 色素颗粒等 细胞核 (一)细胞膜 1、细胞膜的化学成分及电镜结构 (1)化学成分:主要由蛋白质和脂类构成, 此外还有少量糖类。 (2)电镜结构:细胞膜是包在细胞质表面的 一层薄膜,又称质膜,总厚度 7~10nm。 单位膜:电镜下,可见有三层结构:内、外 两层电子致密度高,深暗;中间一层 电子致密度 低,明亮。各层厚约 2.5nm,具有这样三层结构的 膜称之“单位膜”。单位膜不仅存在于细胞膜, 而且也存在于某些细胞器的细胞内膜,细胞膜和 细胞内膜统称为生物膜。细胞内凡具有单位膜的 结构统称之“膜相结构”。 2、细胞膜的分子结构 目前公认的是“液态镶嵌模型”(图 1-2) 学说。在细胞膜的外表面,糖分子可与蛋白质分 子或脂质分子相结合,形成糖链,糖链常突出于细胞膜的外表面形成致密丛状的糖衣,叫细 胞衣。 3、细胞膜的功能 (1)界膜作用 (2)物质交换:完成细胞内外的物质交换,有以下几种方式: ①被动运输:是指物质顺着浓度差由高浓度的一侧通过细胞膜向低浓度的一侧运输。 ②主动运输:是指物质逆浓度差由低浓度的一侧通过细胞膜向高浓度的一侧运输。这种 运输过程需要消耗能量,即 ATP→ADP+能量。 ③胞吞作用和胞吐作用:细胞膜从外界摄入物质的过程称胞吞作用(入胞)。内吞物质 为固体称吞噬作用,为液体称吞饮作用。细胞膜向外界排放物质的过程呈胞吐作用。胞吞和 胞吐作用均需消耗能量。 (3)参与信息传递 (4)参与细胞识别 (5)参与免疫反应 (二)细胞质 细胞质包括基质及悬浮在基质中的各种细胞器和内含物。基质呈液态,透明无定型的胶 状。内含物指:细胞质中具有一定形态的营养物质或代谢产物。细胞器是细胞质中具有一定 形态结构和执行特定生理机能的微小“器官”,根据其有无单位膜包裹,可分为膜相结构及 非膜相结构两大类。 膜性细胞器:线粒体、内质网、高尔基复合体、溶酶体、微体 细胞器 图 1-2 细胞膜液态镶嵌模型图 1、脂质双层 2、糖衣 3、表在蛋白 4、嵌入蛋白 5、 糖脂 6、糖蛋白 7、糖链

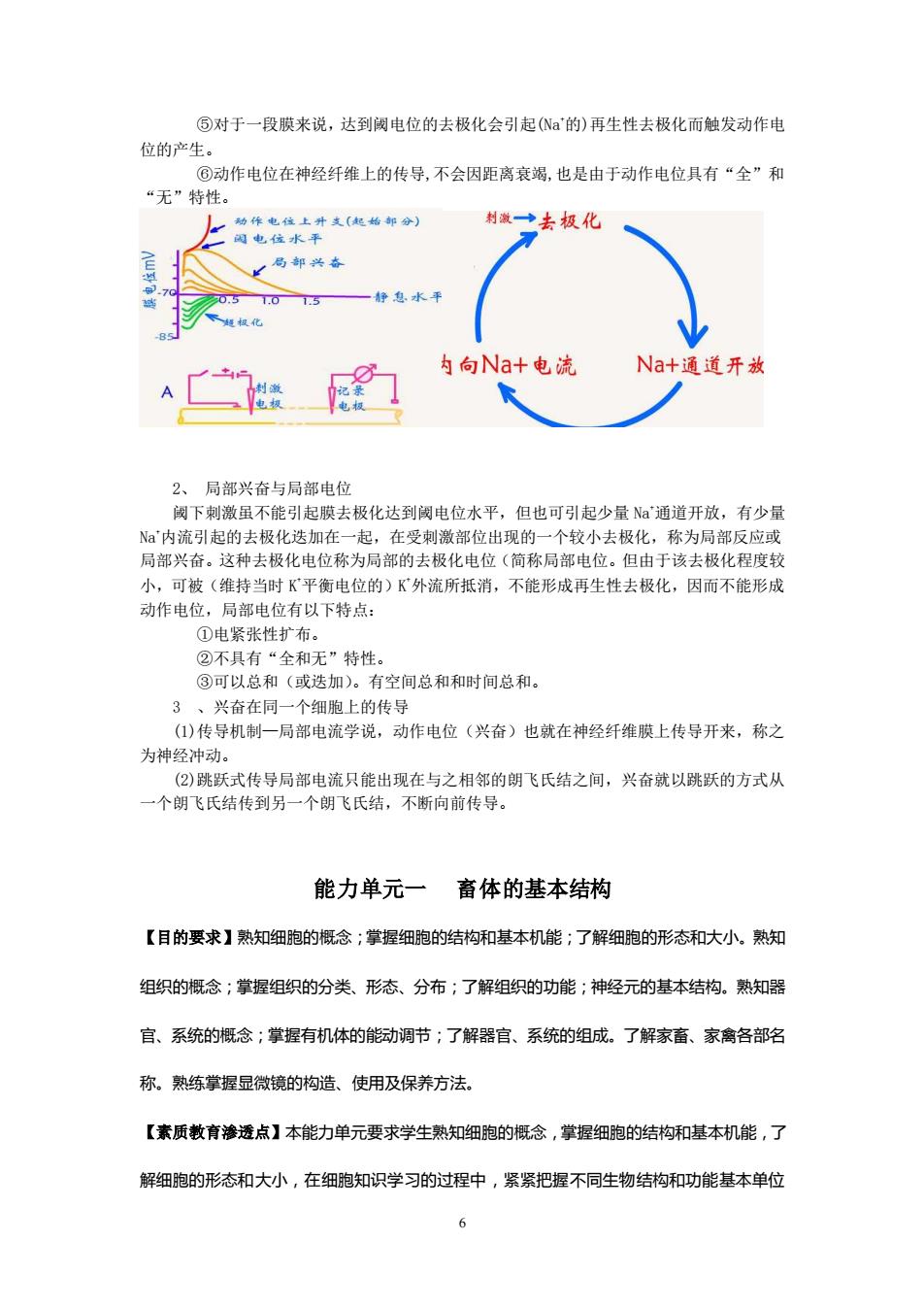

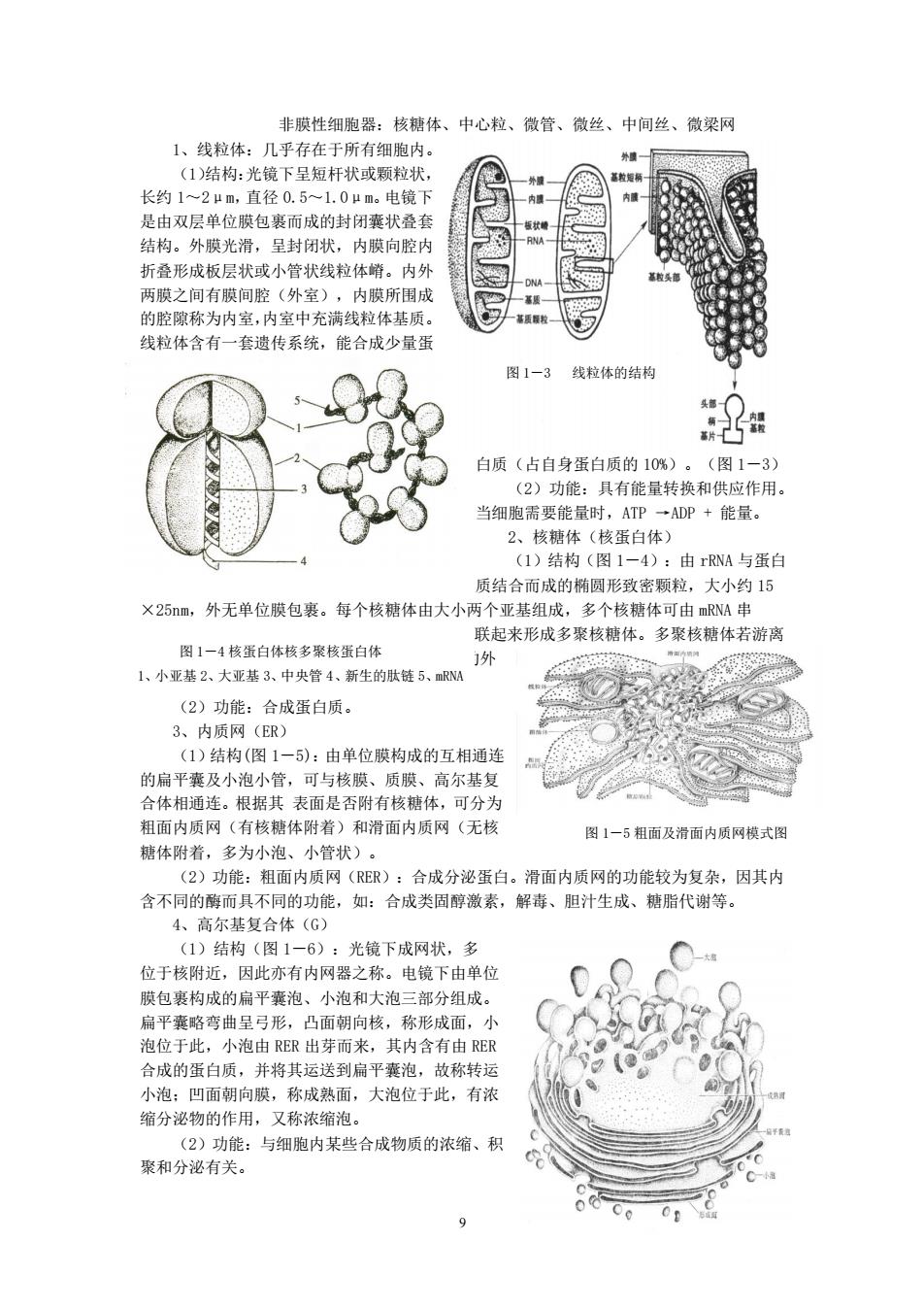

9 非膜性细胞器:核糖体、中心粒、微管、微丝、中间丝、微梁网 1、线粒体:几乎存在于所有细胞内。 (1)结构:光镜下呈短杆状或颗粒状, 长约 1~2μm,直径 0.5~1.0μm。电镜下 是由双层单位膜包裹而成的封闭囊状叠套 结构。外膜光滑,呈封闭状,内膜向腔内 折叠形成板层状或小管状线粒体嵴。内外 两膜之间有膜间腔(外室),内膜所围成 的腔隙称为内室,内室中充满线粒体基质。 线粒体含有一套遗传系统,能合成少量蛋 白质(占自身蛋白质的 10%)。(图 1-3) (2)功能:具有能量转换和供应作用。 当细胞需要能量时,ATP →ADP + 能量。 2、核糖体(核蛋白体) (1)结构(图 1-4):由 rRNA 与蛋白 质结合而成的椭圆形致密颗粒,大小约 15 ×25nm,外无单位膜包裹。每个核糖体由大小两个亚基组成,多个核糖体可由 mRNA 串 联起来形成多聚核糖体。多聚核糖体若游离 于胞质内,称游离核糖体;若附着于内质网的外 表面上,称附膜核糖体。 (2)功能:合成蛋白质。 3、内质网(ER) (1)结构(图 1-5):由单位膜构成的互相通连 的扁平囊及小泡小管,可与核膜、质膜、高尔基复 合体相通连。根据其 表面是否附有核糖体,可分为 粗面内质网(有核糖体附着)和滑面内质网(无核 糖体附着,多为小泡、小管状)。 (2)功能:粗面内质网(RER):合成分泌蛋白。滑面内质网的功能较为复杂,因其内 含不同的酶而具不同的功能,如:合成类固醇激素,解毒、胆汁生成、糖脂代谢等。 4、高尔基复合体(G) (1)结构(图 1-6):光镜下成网状,多 位于核附近,因此亦有内网器之称。电镜下由单位 膜包裹构成的扁平囊泡、小泡和大泡三部分组成。 扁平囊略弯曲呈弓形,凸面朝向核,称形成面,小 泡位于此,小泡由 RER 出芽而来,其内含有由 RER 合成的蛋白质,并将其运送到扁平囊泡,故称转运 小泡;凹面朝向膜,称成熟面,大泡位于此,有浓 缩分泌物的作用,又称浓缩泡。 (2)功能:与细胞内某些合成物质的浓缩、积 聚和分泌有关。 图 1-3 线粒体的结构 图 1-4 核蛋白体核多聚核蛋白体 1、小亚基 2、大亚基 3、中央管 4、新生的肽链 5、mRNA 图 1-5 粗面及滑面内质网模式图

9 非膜性细胞器:核糖体、中心粒、微管、微丝、中间丝、微梁网 1、线粒体:几乎存在于所有细胞内。 (1)结构:光镜下呈短杆状或颗粒状, 长约 1~2μm,直径 0.5~1.0μm。电镜下 是由双层单位膜包裹而成的封闭囊状叠套 结构。外膜光滑,呈封闭状,内膜向腔内 折叠形成板层状或小管状线粒体嵴。内外 两膜之间有膜间腔(外室),内膜所围成 的腔隙称为内室,内室中充满线粒体基质。 线粒体含有一套遗传系统,能合成少量蛋 白质(占自身蛋白质的 10%)。(图 1-3) (2)功能:具有能量转换和供应作用。 当细胞需要能量时,ATP →ADP + 能量。 2、核糖体(核蛋白体) (1)结构(图 1-4):由 rRNA 与蛋白 质结合而成的椭圆形致密颗粒,大小约 15 ×25nm,外无单位膜包裹。每个核糖体由大小两个亚基组成,多个核糖体可由 mRNA 串 联起来形成多聚核糖体。多聚核糖体若游离 于胞质内,称游离核糖体;若附着于内质网的外 表面上,称附膜核糖体。 (2)功能:合成蛋白质。 3、内质网(ER) (1)结构(图 1-5):由单位膜构成的互相通连 的扁平囊及小泡小管,可与核膜、质膜、高尔基复 合体相通连。根据其 表面是否附有核糖体,可分为 粗面内质网(有核糖体附着)和滑面内质网(无核 糖体附着,多为小泡、小管状)。 (2)功能:粗面内质网(RER):合成分泌蛋白。滑面内质网的功能较为复杂,因其内 含不同的酶而具不同的功能,如:合成类固醇激素,解毒、胆汁生成、糖脂代谢等。 4、高尔基复合体(G) (1)结构(图 1-6):光镜下成网状,多 位于核附近,因此亦有内网器之称。电镜下由单位 膜包裹构成的扁平囊泡、小泡和大泡三部分组成。 扁平囊略弯曲呈弓形,凸面朝向核,称形成面,小 泡位于此,小泡由 RER 出芽而来,其内含有由 RER 合成的蛋白质,并将其运送到扁平囊泡,故称转运 小泡;凹面朝向膜,称成熟面,大泡位于此,有浓 缩分泌物的作用,又称浓缩泡。 (2)功能:与细胞内某些合成物质的浓缩、积 聚和分泌有关。 图 1-3 线粒体的结构 图 1-4 核蛋白体核多聚核蛋白体 1、小亚基 2、大亚基 3、中央管 4、新生的肽链 5、mRNA 图 1-5 粗面及滑面内质网模式图

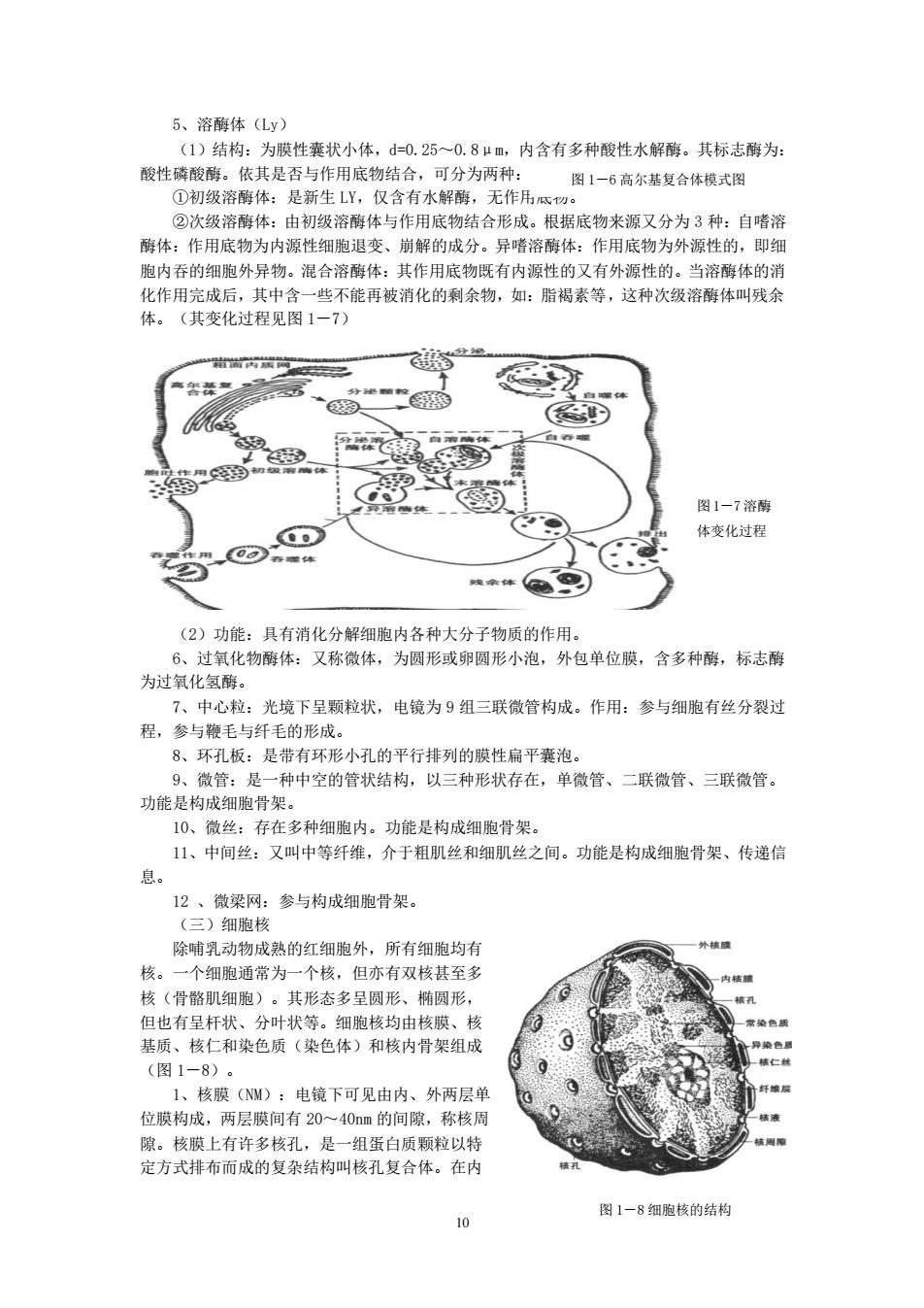

10 5、溶酶体(Ly) (1)结构:为膜性囊状小体,d=0.25~0.8μm,内含有多种酸性水解酶。其标志酶为: 酸性磷酸酶。依其是否与作用底物结合,可分为两种: ①初级溶酶体:是新生 LY,仅含有水解酶,无作用底物。 ②次级溶酶体:由初级溶酶体与作用底物结合形成。根据底物来源又分为 3 种:自嗜溶 酶体:作用底物为内源性细胞退变、崩解的成分。异嗜溶酶体:作用底物为外源性的,即细 胞内吞的细胞外异物。混合溶酶体:其作用底物既有内源性的又有外源性的。当溶酶体的消 化作用完成后,其中含一些不能再被消化的剩余物,如:脂褐素等,这种次级溶酶体叫残余 体。(其变化过程见图 1-7) (2)功能:具有消化分解细胞内各种大分子物质的作用。 6、过氧化物酶体:又称微体,为圆形或卵圆形小泡,外包单位膜,含多种酶,标志酶 为过氧化氢酶。 7、中心粒:光境下呈颗粒状,电镜为 9 组三联微管构成。作用:参与细胞有丝分裂过 程,参与鞭毛与纤毛的形成。 8、环孔板:是带有环形小孔的平行排列的膜性扁平囊泡。 9、微管:是一种中空的管状结构,以三种形状存在,单微管、二联微管、三联微管。 功能是构成细胞骨架。 10、微丝:存在多种细胞内。功能是构成细胞骨架。 11、中间丝:又叫中等纤维,介于粗肌丝和细肌丝之间。功能是构成细胞骨架、传递信 息。 12 、微梁网:参与构成细胞骨架。 (三)细胞核 除哺乳动物成熟的红细胞外,所有细胞均有 核。一个细胞通常为一个核,但亦有双核甚至多 核(骨骼肌细胞)。其形态多呈圆形、椭圆形, 但也有呈杆状、分叶状等。细胞核均由核膜、核 基质、核仁和染色质(染色体)和核内骨架组成 (图 1-8)。 1、核膜(NM):电镜下可见由内、外两层单 位膜构成,两层膜间有 20~40nm 的间隙,称核周 隙。核膜上有许多核孔,是一组蛋白质颗粒以特 定方式排布而成的复杂结构叫核孔复合体。在内 图 1-6 高尔基复合体模式图 图 1-7 溶酶 体变化过程 图 1-8 细胞核的结构

10 5、溶酶体(Ly) (1)结构:为膜性囊状小体,d=0.25~0.8μm,内含有多种酸性水解酶。其标志酶为: 酸性磷酸酶。依其是否与作用底物结合,可分为两种: ①初级溶酶体:是新生 LY,仅含有水解酶,无作用底物。 ②次级溶酶体:由初级溶酶体与作用底物结合形成。根据底物来源又分为 3 种:自嗜溶 酶体:作用底物为内源性细胞退变、崩解的成分。异嗜溶酶体:作用底物为外源性的,即细 胞内吞的细胞外异物。混合溶酶体:其作用底物既有内源性的又有外源性的。当溶酶体的消 化作用完成后,其中含一些不能再被消化的剩余物,如:脂褐素等,这种次级溶酶体叫残余 体。(其变化过程见图 1-7) (2)功能:具有消化分解细胞内各种大分子物质的作用。 6、过氧化物酶体:又称微体,为圆形或卵圆形小泡,外包单位膜,含多种酶,标志酶 为过氧化氢酶。 7、中心粒:光境下呈颗粒状,电镜为 9 组三联微管构成。作用:参与细胞有丝分裂过 程,参与鞭毛与纤毛的形成。 8、环孔板:是带有环形小孔的平行排列的膜性扁平囊泡。 9、微管:是一种中空的管状结构,以三种形状存在,单微管、二联微管、三联微管。 功能是构成细胞骨架。 10、微丝:存在多种细胞内。功能是构成细胞骨架。 11、中间丝:又叫中等纤维,介于粗肌丝和细肌丝之间。功能是构成细胞骨架、传递信 息。 12 、微梁网:参与构成细胞骨架。 (三)细胞核 除哺乳动物成熟的红细胞外,所有细胞均有 核。一个细胞通常为一个核,但亦有双核甚至多 核(骨骼肌细胞)。其形态多呈圆形、椭圆形, 但也有呈杆状、分叶状等。细胞核均由核膜、核 基质、核仁和染色质(染色体)和核内骨架组成 (图 1-8)。 1、核膜(NM):电镜下可见由内、外两层单 位膜构成,两层膜间有 20~40nm 的间隙,称核周 隙。核膜上有许多核孔,是一组蛋白质颗粒以特 定方式排布而成的复杂结构叫核孔复合体。在内 图 1-6 高尔基复合体模式图 图 1-7 溶酶 体变化过程 图 1-8 细胞核的结构