汉代大型陵墓雕刻也已发现,数量也很多,但个体比秦俑小得多,整体看来 似乎也不如秦俑精致! 汉代大型纪念性雕刻,以汉武帝茂陵陪葬墓之一一霍去病墓前石刻为代表。 这些石刻是为纪念西汉名将霍去病(前140-前117年)建造。雕刻家强调整体 效果,对原石稍加修饰,省去细节,近看是兽,远观是石,感染力极强。霍去病 墓前尚存大型石刻十四件,题材有马踏匈奴(11)、跃马、卧马(12)、卧虎 (13)、卧牛、卧猪、卧象、野人、野人搏熊(14)、怪兽食羊、石蛙、石蟾、 石鱼(两件)。均采用象征手法。 其中主题最为鲜明的《马踏匈奴》,高168厘米、宽190厘米。表现一匹 肃立的战马踏倒仰卧在地、手持弓箭作垂死挣扎的敌人,像征性地歌颂霍去病的 战功和他所向无敌的英雄气概。 霍去病墓前石刻之《马踏匈奴》

汉代大型陵墓雕刻也已发现,数量也很多,但个体比秦俑小得多,整体看来 似乎也不如秦俑精致。 汉代大型纪念性雕刻,以汉武帝茂陵陪葬墓之一――霍去病墓前石刻为代表。 这些石刻是为纪念西汉名将霍去病(前 140-前 117 年)建造。雕刻家强调整体 效果,对原石稍加修饰,省去细节,近看是兽,远观是石,感染力极强。霍去病 墓前尚存大型石刻十四件,题材有马踏匈奴(11)、跃马、卧马(12)、卧虎 (13)、卧牛、卧猪、卧象、野人、野人搏熊(14)、怪兽食羊、石蛙、石蟾、 石鱼(两件)。均采用象征手法。 其中主题最为鲜明的《马踏匈奴》,高 168 厘米、宽 190 厘米。表现一匹 肃立的战马踏倒仰卧在地、手持弓箭作垂死挣扎的敌人,像征性地歌颂霍去病的 战功和他所向无敌的英雄气概。 霍去病墓前石刻之《马踏匈奴》

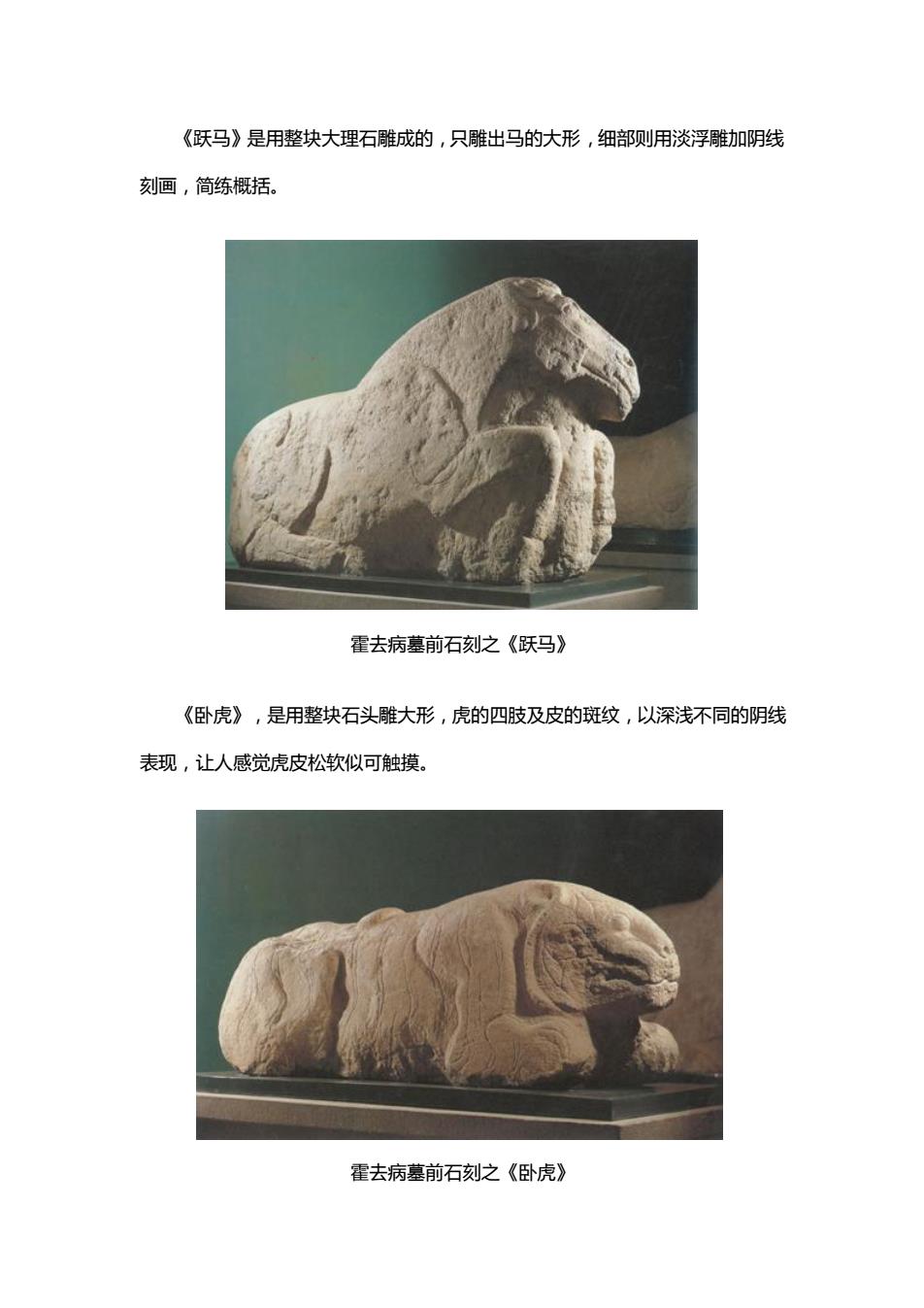

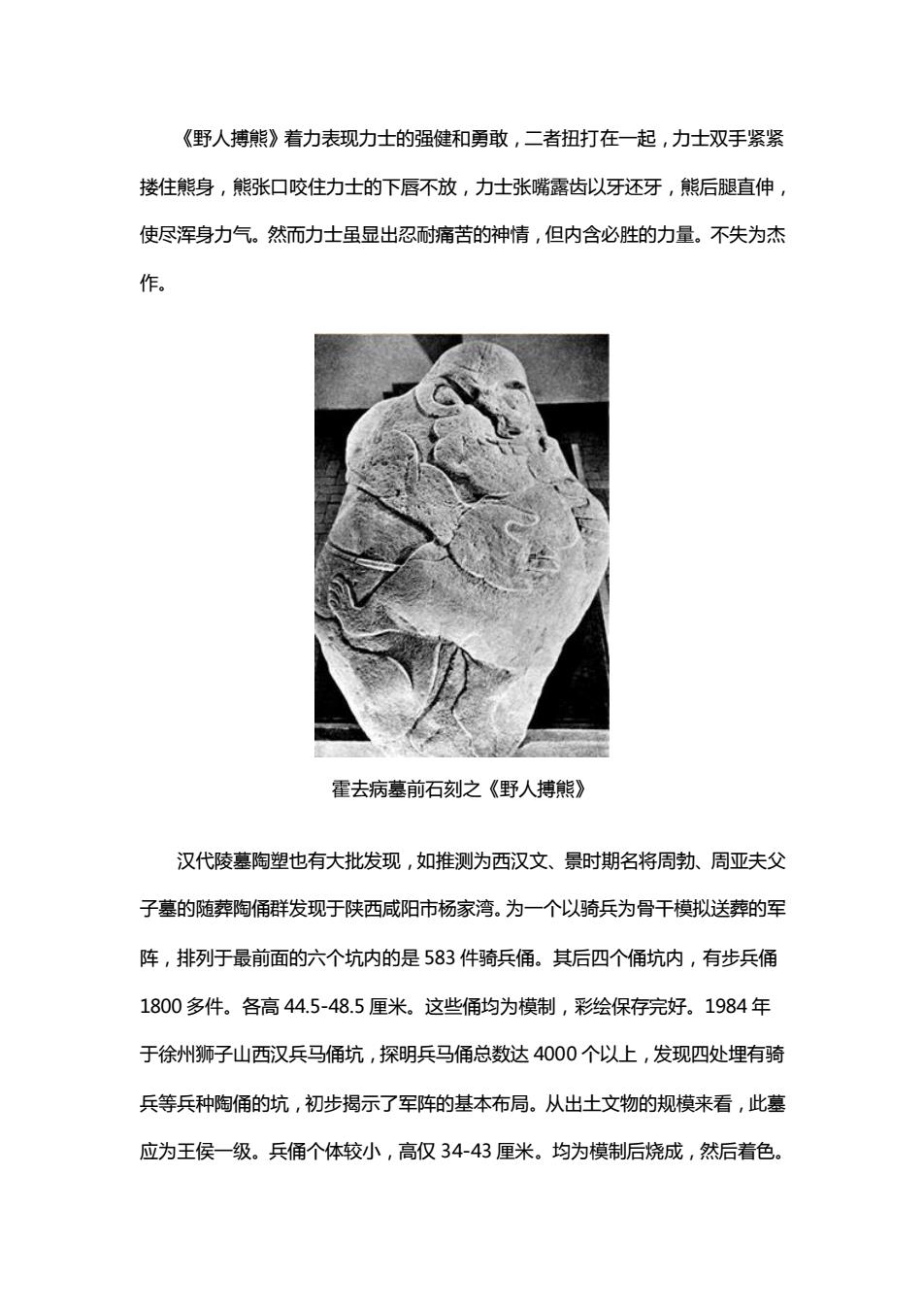

《跃马》是用整块大理石雕成的,只雕出马的大形,细部则用淡浮雕加阴线 刻画,简练概括。 霍去病墓前石刻之《跃马》 《卧虎》,是用整块石头雕大形,虎的四肢及皮的斑纹,以深浅不同的阴线 表现,让人感觉虎皮松软似可触摸。 霍去病墓前石刻之《卧虎》

《跃马》是用整块大理石雕成的,只雕出马的大形,细部则用淡浮雕加阴线 刻画,简练概括。 霍去病墓前石刻之《跃马》 《卧虎》,是用整块石头雕大形,虎的四肢及皮的斑纹,以深浅不同的阴线 表现,让人感觉虎皮松软似可触摸。 霍去病墓前石刻之《卧虎》

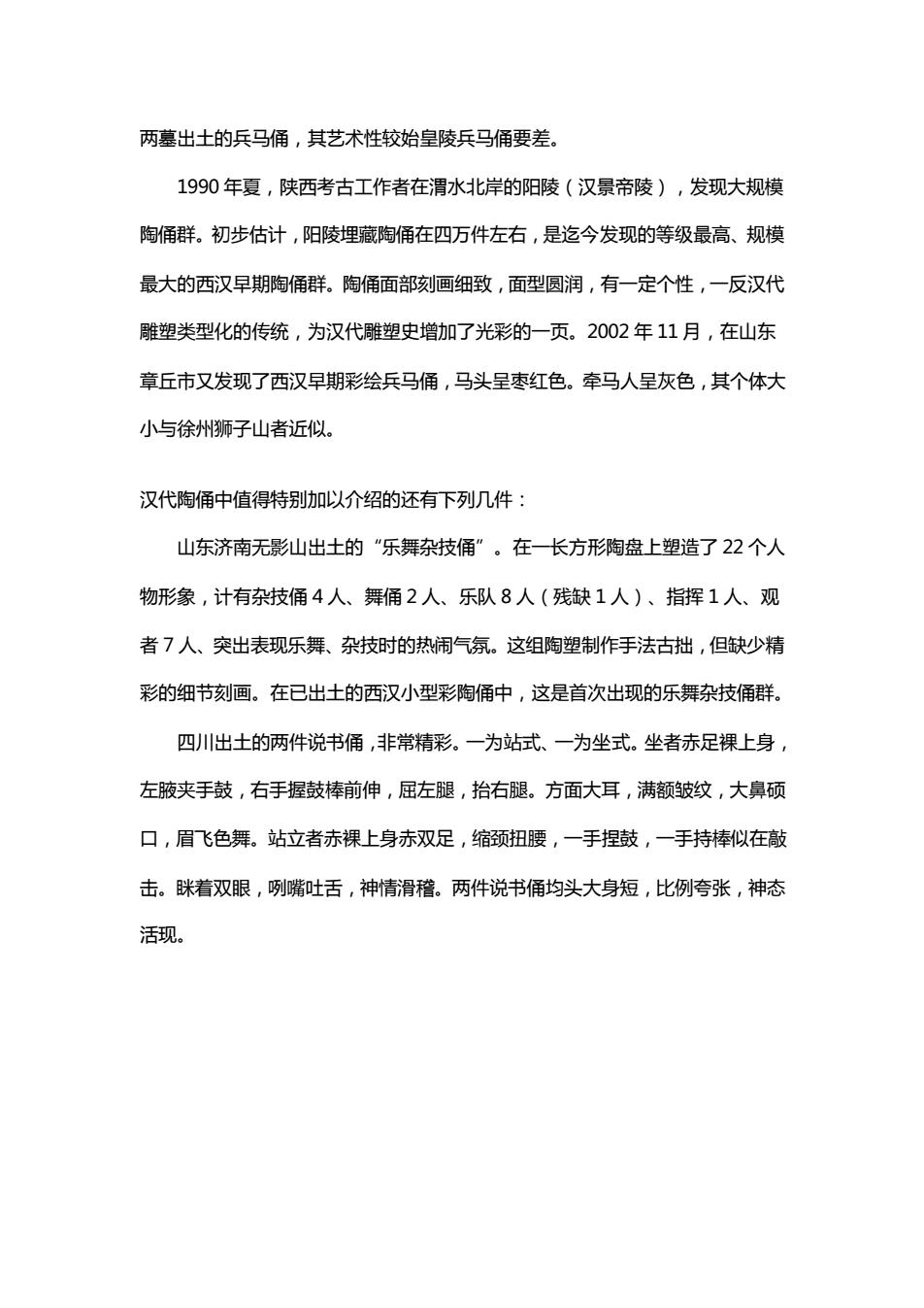

《野人搏熊》着力表现力士的强健和勇敢,二者扭打在一起,力士双手紧紧 搂住熊身,熊张口咬住力士的下唇不放,力士张嘴露齿以牙还牙,熊后腿直伸, 使尽浑身力气。然而力士虽显出忍耐痛苦的神情,但内含必胜的力量。不失为杰 作。 霍去病墓前石刻之《野人搏熊》 汉代陵墓陶塑也有大批发现,如推测为西汉文、景时期名将周勃、周亚夫父 子墓的随葬陶俑群发现于陕西咸阳市杨家湾。为一个以骑兵为骨干模拟送葬的军 阵,排列于最前面的六个坑内的是583件骑兵俑。其后四个俑坑内,有步兵俑 1800多件。各高44.5-48.5厘米。这些俑均为模制,彩绘保存完好。1984年 于徐州狮子山西汉兵马俑坑,探明兵马俑总数达4000个以上,发现四处埋有骑 兵等兵种陶俑的坑,初步揭示了军阵的基本布局。从出土文物的规模来看,此墓 应为王侯一级。兵俑个体较小,高仅34-43厘米。均为模制后烧成,然后着色

《野人搏熊》着力表现力士的强健和勇敢,二者扭打在一起,力士双手紧紧 搂住熊身,熊张口咬住力士的下唇不放,力士张嘴露齿以牙还牙,熊后腿直伸, 使尽浑身力气。然而力士虽显出忍耐痛苦的神情,但内含必胜的力量。不失为杰 作。 霍去病墓前石刻之《野人搏熊》 汉代陵墓陶塑也有大批发现,如推测为西汉文、景时期名将周勃、周亚夫父 子墓的随葬陶俑群发现于陕西咸阳市杨家湾。为一个以骑兵为骨干模拟送葬的军 阵,排列于最前面的六个坑内的是 583 件骑兵俑。其后四个俑坑内,有步兵俑 1800 多件。各高 44.5-48.5 厘米。这些俑均为模制,彩绘保存完好。1984 年 于徐州狮子山西汉兵马俑坑,探明兵马俑总数达 4000 个以上,发现四处埋有骑 兵等兵种陶俑的坑,初步揭示了军阵的基本布局。从出土文物的规模来看,此墓 应为王侯一级。兵俑个体较小,高仅 34-43 厘米。均为模制后烧成,然后着色

两墓出土的兵马俑,其艺术性较始皇陵兵马俑要差。 1990年夏,陕西考古工作者在渭水北岸的阳陵(汉景帝陵),发现大规模 陶俑群。初步估计,阳陵埋藏陶俑在四万件左右,是迄今发现的等级最高、规模 最大的西汉早期陶俑群。陶俑面部刻画细致,面型圆润,有一定个性,一反汉代 雕塑类型化的传统,为汉代雕塑史增加了光彩的一页。2002年11月,在山东 章丘市又发现了西汉早期彩绘兵马俑,马头呈枣红色。牵马人呈灰色,其个体大 小与徐州狮子山者近似。 汉代陶俑中值得特别加以介绍的还有下列几件: 山东济南无影山出土的“乐舞杂技俑”。在一长方形陶盘上塑造了22个人 物形象,计有杂技俑4人、舞俑2人、乐队8人(残缺1人)、指挥1人、观 者7人、突出表现乐舞、杂技时的热闹气氛。这组陶塑制作手法古拙,但缺少精 彩的细节刻画。在已出土的西汉小型彩陶俑中,这是首次出现的乐舞杂技俑群。 四川川出土的两件说书俑,非常精彩。一为站式、一为坐式。坐者赤足裸上身, 左腋夹手鼓,右手握鼓棒前伸,屈左腿,抬右腿。方面大耳,满额皱纹,大鼻硕 口,眉飞色舞。站立者赤裸上身赤双足,缩颈扭腰,一手捏鼓,一手持棒似在敲 击。眯着双眼,咧嘴吐舌,神情滑稽。两件说书俑均头大身短,比例夸张,神态 活现

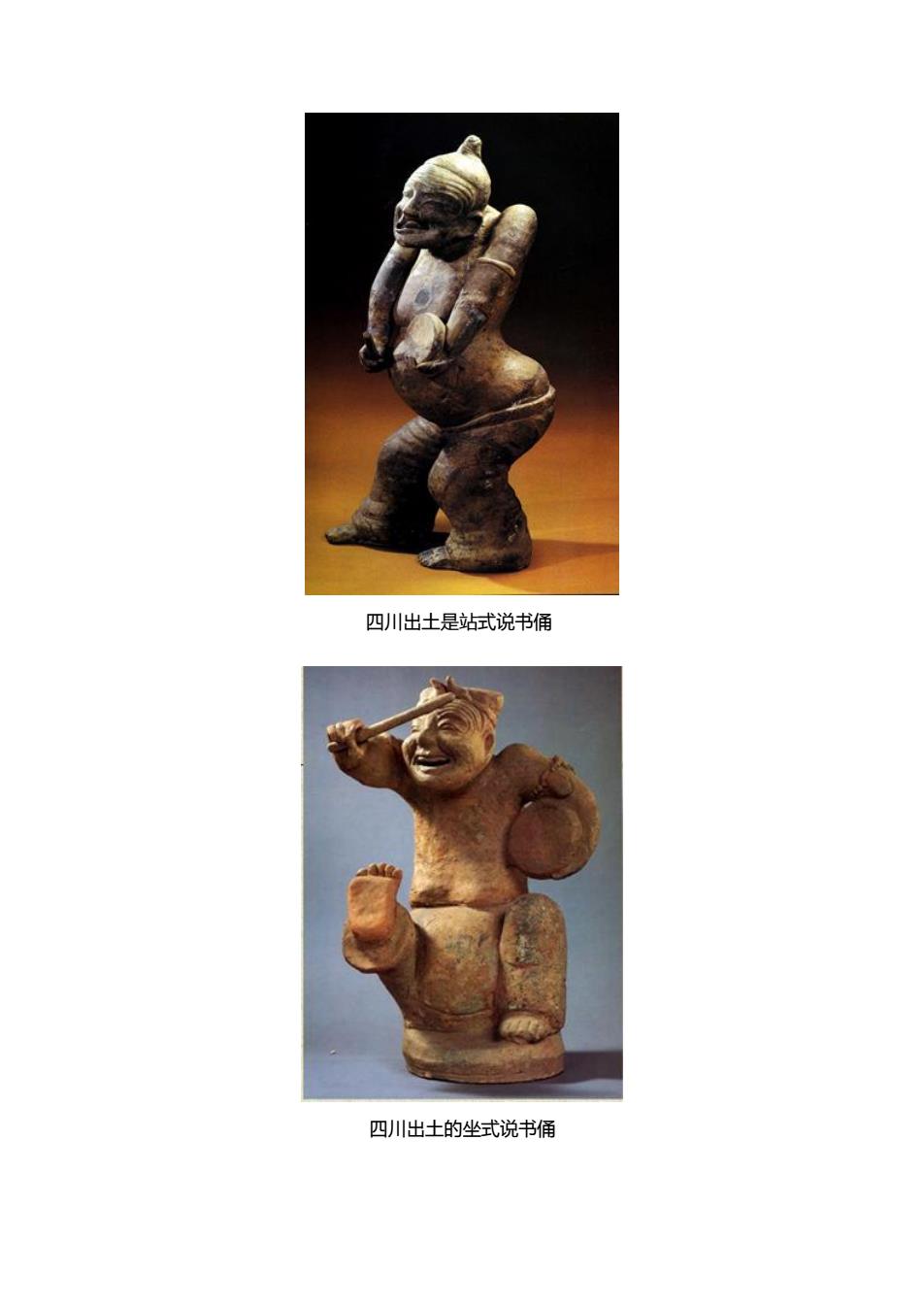

两墓出土的兵马俑,其艺术性较始皇陵兵马俑要差。 1990 年夏,陕西考古工作者在渭水北岸的阳陵(汉景帝陵),发现大规模 陶俑群。初步估计,阳陵埋藏陶俑在四万件左右,是迄今发现的等级最高、规模 最大的西汉早期陶俑群。陶俑面部刻画细致,面型圆润,有一定个性,一反汉代 雕塑类型化的传统,为汉代雕塑史增加了光彩的一页。2002 年 11 月,在山东 章丘市又发现了西汉早期彩绘兵马俑,马头呈枣红色。牵马人呈灰色,其个体大 小与徐州狮子山者近似。 汉代陶俑中值得特别加以介绍的还有下列几件: 山东济南无影山出土的“乐舞杂技俑”。在一长方形陶盘上塑造了 22 个人 物形象,计有杂技俑 4 人、舞俑 2 人、乐队 8 人(残缺 1 人)、指挥 1 人、观 者 7 人、突出表现乐舞、杂技时的热闹气氛。这组陶塑制作手法古拙,但缺少精 彩的细节刻画。在已出土的西汉小型彩陶俑中,这是首次出现的乐舞杂技俑群。 四川出土的两件说书俑,非常精彩。一为站式、一为坐式。坐者赤足裸上身, 左腋夹手鼓,右手握鼓棒前伸,屈左腿,抬右腿。方面大耳,满额皱纹,大鼻硕 口,眉飞色舞。站立者赤裸上身赤双足,缩颈扭腰,一手捏鼓,一手持棒似在敲 击。眯着双眼,咧嘴吐舌,神情滑稽。两件说书俑均头大身短,比例夸张,神态 活现

四川出土是站式说书俑 四川出土的坐式说书俑

四川出土是站式说书俑 四川出土的坐式说书俑