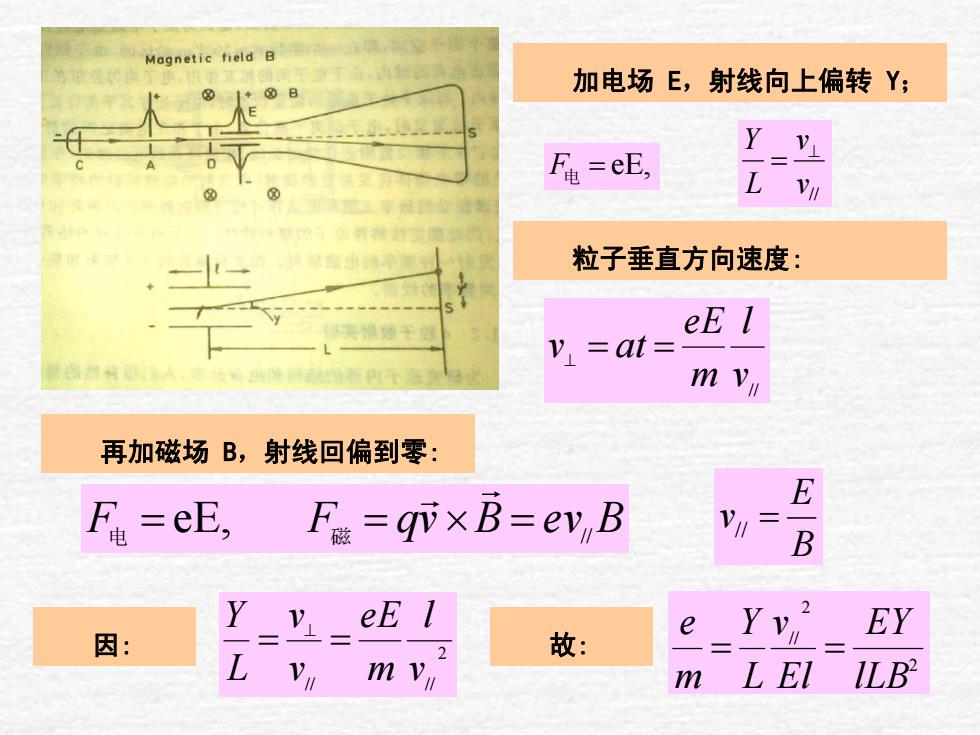

Magnetic field日 加电场E,射线向上偏转Y; F=eE, Y=v L Vi 粒子垂直方向速度: eE 1 v=at= mvn 再加磁场B,射线回偏到零: E Fi =eE, F=qd×B=ey,B Yn= B v eE l EY 因: 故: e L m vu m L EI ILB

F电 = eE, 磁 =×= //BevBvqF G G B E v// = // v l m eE ⊥ atv == 2 // // v l m eE v v L Y == ⊥ 2 2 // lLB EY E l v L Y m e == 加电场 E,射线向上偏转 Y; 粒子垂直方向速度: 再加磁场 B,射线回偏到零: F电 = eE, // v v L Y ⊥ = 因: 故:

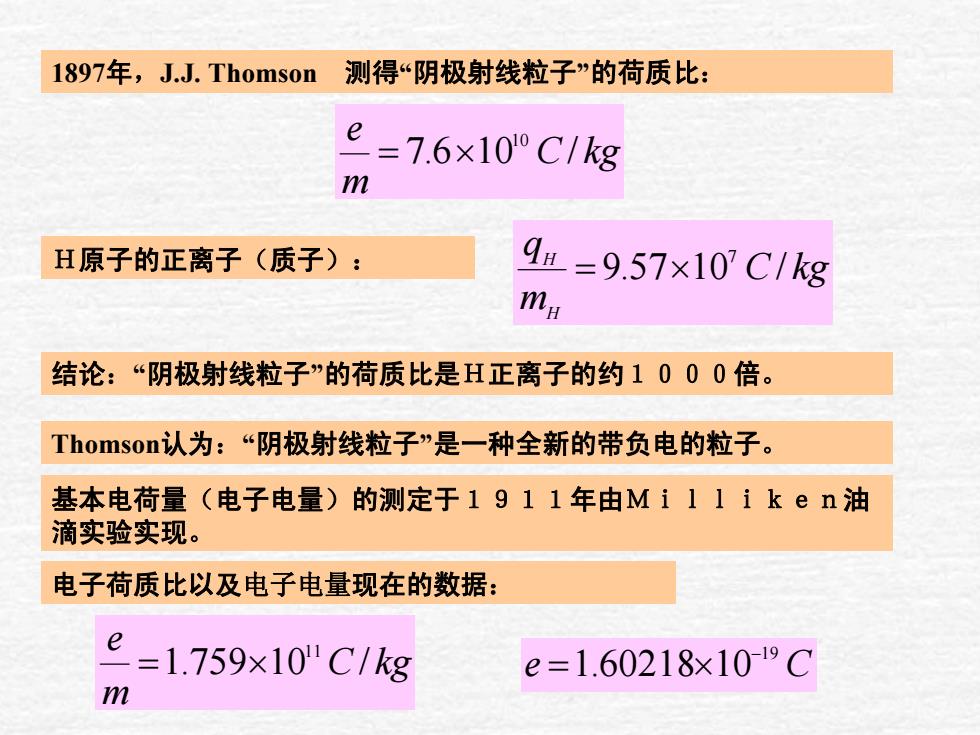

1897年,J.J.Thomson 测得“阴极射线粒子”的荷质比: e=7.6×10'°C1kg m H原子的正离子(质子): 9H=9.57×10'C1kg ma 结论:“阴极射线粒子”的荷质比是H正离子的约1000倍。 Thomson认为:“阴极射线粒子”是一种全新的带负电的粒子。 基本电荷量(电子电量)的测定于1911年由Mi11iken油 滴实验实现。 电子荷质比以及电子电量现在的数据: e=1.759x10'C1kg e=1.60218×1019C m

kgC m e /106.7 10 ×= 1897年,J.J. Thomson 测得“阴极射线粒子”的荷质比: H原子的正离子(质子): kgC m q H H /1057.9 7 ×= 结论:“阴极射线粒子”的荷质比是H正离子的约1000倍。 Thomson认为:“阴极射线粒子”是一种全新的带负电的粒子。 基ᴀ电荷量(电子电量)的测定于1911年由Milliken油 滴实验实现。 kgC m e /10759.1 11 ×= 电子荷质比以及电子电量现在的数据: e C19 1060218.1 − = ×

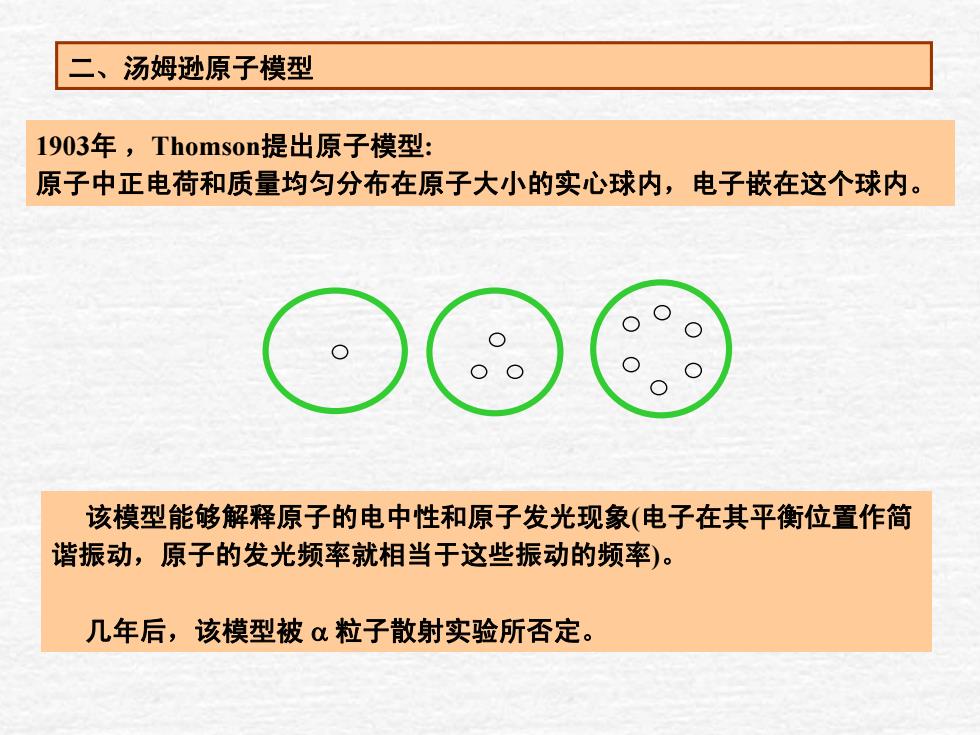

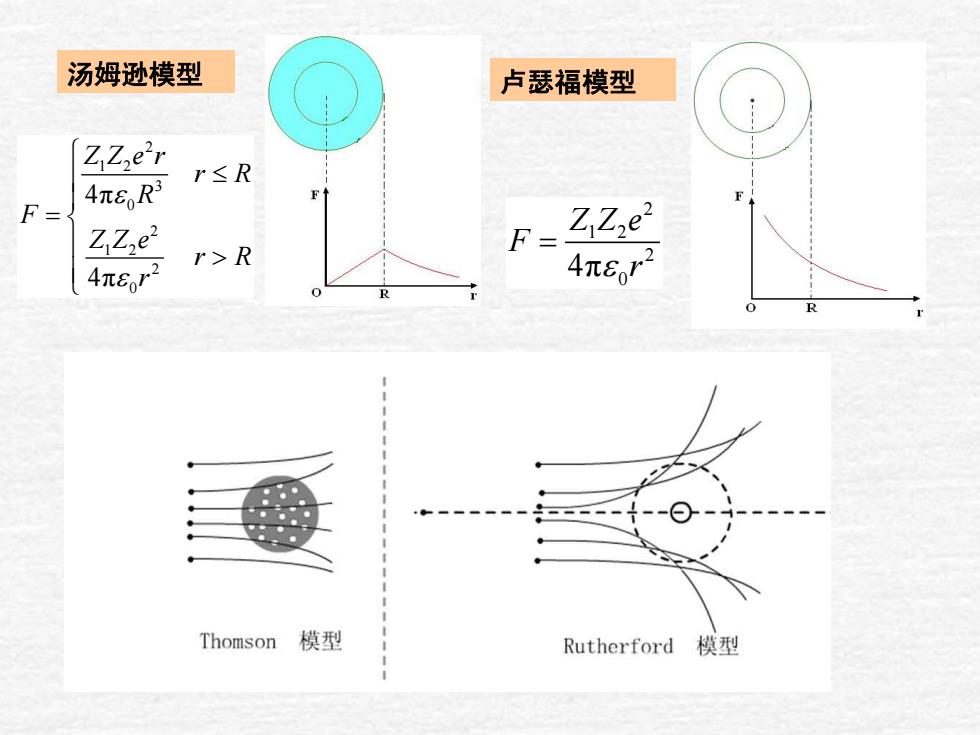

二、汤姆逊原子模型 1903年,Thomson提出原子模型: 原子中正电荷和质量均匀分布在原子大小的实心球内,电子嵌在这个球内。 该模型能够解释原子的电中性和原子发光现象(电子在其平衡位置作简 谐振动,原子的发光频率就相当于这些振动的频率)。 几年后,该模型被α粒子散射实验所否定

二、汤姆逊原子模型 1903年 ,Thomson提出原子模型: 原子中正电荷和质量均匀分布在原子大小的实心球内,电子嵌在这个球内。 该模型能够解释原子的电中性和原子发光现象(电子在其平衡位置作简 谐振动,原子的发光频率就相当于这些振动的频率)。 几年后,该模型被 α 粒子散射实验所否定

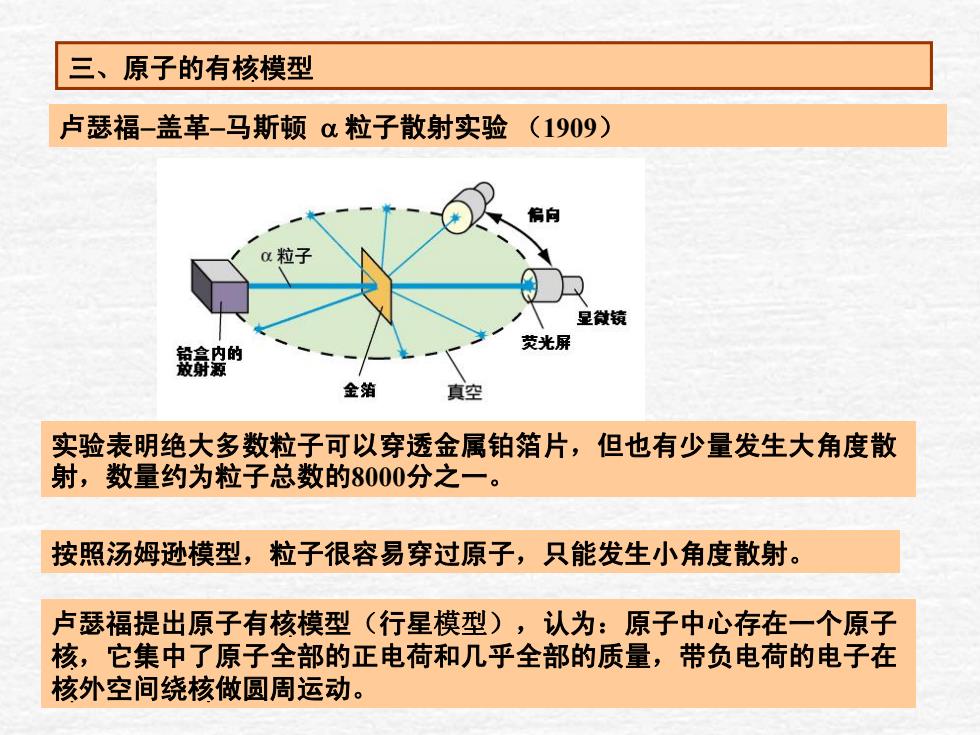

三、原子的有核模型 卢瑟福-盖革-马斯顿Q粒子散射实验(1909) 粒子 显微镜 荧光屏 铅拿内的 金箔 真空 实验表明绝大多数粒子可以穿透金属铂箔片,但也有少量发生大角度散 射,数量约为粒子总数的8000分之一。 按照汤姆逊模型,粒子很容易穿过原子,只能发生小角度散射。 卢瑟福提出原子有核模型(行星模型),认为:原子中心存在一个原子 核,它集中了原子全部的正电荷和几乎全部的质量,带负电荷的电子在 核外空间绕核做圆周运动

三、原子的有核模型 卢瑟福−盖革−马斯顿 α 粒子散射实验 (1909) 按照汤姆逊模型,粒子很容易穿过原子,只能发生小角度散射。 实验表明绝大多数粒子可以穿透金属铂箔片,但也有少量发生大角度散 射,数量约为粒子总数的8000分之一。 卢瑟福提出原子有核模型(行星模型),认为:原子中心存在一个原子 核,它集中了原子全部的正电荷和几乎全部的质量,带负电荷的电子在 核外空间绕核做圆周运动

汤姆逊模型 卢瑟福模型 ZZe'r r≤R F- 4πER3 Z,2,e2 r>R F= 4π8r2 4πe2 Thomson 模型 Rutherford模型

2 1 2 3 0 2 1 2 2 0 4 π 4 π ZZer r R R F ZZe r R r ε ε ⎧ ≤ ⎪ ⎪ = ⎨ ⎪ > ⎪ ⎩ 2 1 2 2 0 4 π Z Z e F ε r = 汤姆逊模型 卢瑟福模型