病毒感染 病毒性肝炎 一、学习要点 (病毒性肝炎概述 病毒性肝炎是由多种肝炎病毒(甲型、乙型、丙型、丁型及戊型)引起的以肝脏病变 为主的全身性传染病。临床上以疲乏、食欲减退、肝大、肝功能异常为主要表现,部分病 例可出现黄疸。甲型及戊型主要表现为急性肝炎,而乙型、丙型及丁型可转为慢性肝炎, 并可发展为肝硬化,与肝癌的发生有密切的关系。 日病毒性肝炎的病原学特点 目前已证实甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒是病毒性肝炎的致病因子。庚型肝炎病 毒(HGv)、输血传播病毒(TTV)、Sen病毒等是否引起病毒性肝炎未有定论。 甲型肝炎病毒是一种NA病毒,只有1个血清型,感染后早期产生IgN型抗体,一般 持续8~12周,少数可延续6个月,IgG型抗体可长期存在。IgM是近期感染的标志,IgG 则是过去感染的标志。 乙型肝炎病毒(BV)是一种DNA病毒。在感染者血清中存在三种形式的颗粒:①大 球形颗粒,又名Dae颗粒,为完整的HBV颗粒;②小球形颗粒:③丝状或核状颗粒,后 两种颗粒由BsAg组成,不含核酸。血清中一般情况下小球形颗粒最多,Dane颗粒最少 BV的抵抗力很强。HBV基因组由不完全的环状双链DNA组成,有4个编码区,分别是S 区,C区,P区和X区。HBV基因组易突变。HBV DNA是病毒复制和传染性的直接标志。BV DNA定量对于判断病毒复制程度,传染性大小,抗病毒药物疗效等有重要意义。根据HBsAg 抗原性,可将Bv分为l0个血清亚型,主要亚型是adw,adr,ayw和ayr。Bv的主要抗 原抗体系统包括:①HBsAg与抗HBs:HBsAg阳性反映现症HBV感染。BsAg本身只有抗原 性,无传染性。抗Bs为保护性抗体,阳性表示对BV有免疫力,见于乙型肝炎恢复期 过去感染及乙肝疫苗接种后:②BeAg与抗HBe:HBeAg的存在表示病毒复制活跃且有较 强的传染性。BeAg消失而抗Be产生称为血清转换。抗HBe阳转后,病毒复制多处于静 止状态,传染性降低。长期抗HBe阳性者并不代表病毒复制停止或无传染性。③HBcAg与 抗HBc:BcAg阳性表示血清中存在Dane颗粒,抗Bc IgM对诊断急性乙型肝炎或慢性乙 型肝炎急性发作有帮助。抗HBcIgG在血清中可长期存在。 18

18 病毒感染 病毒性肝炎 一、学习要点 ㈠ 病毒性肝炎概述 病毒性肝炎是由多种肝炎病毒(甲型、乙型、丙型、丁型及戊型)引起的以肝脏病变 为主的全身性传染病。临床上以疲乏、食欲减退、肝大、肝功能异常为主要表现,部分病 例可出现黄疸。甲型及戊型主要表现为急性肝炎,而乙型、丙型及丁型可转为慢性肝炎, 并可发展为肝硬化,与肝癌的发生有密切的关系。 ㈡ 病毒性肝炎的病原学特点 目前已证实甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒是病毒性肝炎的致病因子。庚型肝炎病 毒(HGV)、输血传播病毒(TTV)、Sen 病毒等是否引起病毒性肝炎未有定论。 甲型肝炎病毒是一种 RNA 病毒,只有 1 个血清型,感染后早期产生 IgM 型抗体,一般 持续 8~12 周,少数可延续 6 个月,IgG 型抗体可长期存在。IgM 是近期感染的标志,IgG 则是过去感染的标志。 乙型肝炎病毒(HBV)是一种 DNA 病毒。在感染者血清中存在三种形式的颗粒:①大 球形颗粒,又名 Dane 颗粒,为完整的 HBV 颗粒;②小球形颗粒;③丝状或核状颗粒,后 两种颗粒由 HBsAg 组成,不含核酸。血清中一般情况下小球形颗粒最多,Dane 颗粒最少。 HBV 的抵抗力很强。HBV 基因组由不完全的环状双链 DNA 组成,有 4 个编码区,分别是 S 区,C 区,P 区和 X 区。HBV 基因组易突变。HBV DNA 是病毒复制和传染性的直接标志。HBV DNA 定量对于判断病毒复制程度,传染性大小,抗病毒药物疗效等有重要意义。根据 HBsAg 抗原性,可将 HBV 分为 10 个血清亚型,主要亚型是 adw, adr, ayw 和 ayr。HBV 的主要抗 原抗体系统包括:①HBsAg 与抗 HBs:HBsAg 阳性反映现症 HBV 感染。HBsAg 本身只有抗原 性,无传染性。抗 HBs 为保护性抗体,阳性表示对 HBV 有免疫力,见于乙型肝炎恢复期、 过去感染及乙肝疫苗接种后;②HBeAg 与抗 HBe:HBeAg 的存在表示病毒复制活跃且有较 强的传染性。HBeAg 消失而抗 HBe 产生称为血清转换。抗 HBe 阳转后,病毒复制多处于静 止状态,传染性降低。长期抗 HBe 阳性者并不代表病毒复制停止或无传染性。③HBcAg 与 抗 HBc:HBcAg 阳性表示血清中存在 Dane 颗粒,抗 HBc IgM 对诊断急性乙型肝炎或慢性乙 型肝炎急性发作有帮助。抗 HBc IgG 在血清中可长期存在

丙型肝炎病毒(HCV)是一种NA病毒,归于黄病毒科丙型肝炎病毒属。HCV基因组 极易变异,同一病例存在准种特性(quasispecies),目前可将HCV分为6个不同的基因 型,同一基因型中可再分为不同亚型。基因型分布具有明显地域性,我国以b型为主。 HCV在血液中含量很少,常采用巢式(nested)PCR以提高HCV RNA检出率。HCV RNA阳 性是病毒感染和复制的直接标志。HCV RNA定量测定有助于了解病毒复制程度、抗病毒治 疗的选择及疗效评估等。对HCV RNA尽可能进行基因分型,分型结果有助于判定治疗的难 易程度及制定抗病毒治疗的个体化方案。抗HCV不是保护性抗体,是存在HCV感染的标志。 抗-HCV阴转与否不能作为抗病毒疗效的指标。 丁型肝炎病毒(HDV)又称为6因子,是一种缺陷RNA病毒,其复制、表达抗原及引起 肝损害需要HBV的辅佐。DV仅有一个血清型。 戊型肝炎病毒(EV)是一种RNA病毒,至少有两个基因型。抗HEV IgM在发病初期产 生,大多数在3个月内阴转。因此,阳性是近期EV感染的标志。抗HEV IgG持续时间报 道不一。如果抗HEV IgG滴度较高,或由阴性转为阳性,或由低滴度升为高滴度,或由高 滴度降至低滴度甚至阴转,均可诊断为EV感染。少数戊型肝炎病人始终不产生抗HEV IgM 和抗HEV IgG。. 曰病毒性肝炎的流行病学特点 我国是病毒性肝炎的高发区。甲型肝炎人群流行率(抗HW阳性者)约8O%。全世 界BsAg携带者约3.5亿,其中我因约1.2亿。全球HCV现症感染者约1.7亿,我国约 3000万。丁型肝炎人群流行率约1%,戊型肝炎约17%。 甲型肝炎:无病毒携带状态,传染源为急性期患者和隐性感染者,后者数量远较前者 多。主要由粪一口途径传播。粪便污染饮用水源、食物、蔬菜、玩具等可引起流行。抗 HAV阴性者是易感人群。在我国,大多在幼儿、儿童、青少年时期获得感染,至成人时抗 HAV IgG的检出率达80%。甲型肝炎的流行率与居住条件、卫生习惯及教育程度有密切关 系。感染后可获得持久免疫。 乙型肝炎:传染源主要是急、慢性乙型肝炎患者和病毒携带者。慢性患者和病毒携带 者作为传染源的意义最大。传播途径主要有:①母婴传播:包括宫内感染,分娩过程传播, 分娩后传播。在我国,母婴传播显得特别重要,人群中40一50%的BV感染者是由其传 播积累而成:②血液、体液传播:血液中BV含量很高,微量的污染血进入人体即可造成 感染,如输血及血制品、注射、手术、拔牙、针刺、剃刀、共用牙刷、血液透析、器官移 植等均可传播。虽然对供血员进行严格筛选,但不能筛除BsAg阴性的BV携带者。现己 19

19 丙型肝炎病毒(HCV)是一种 RNA 病毒,归于黄病毒科丙型肝炎病毒属。HCV 基因组 极易变异,同一病例存在准种特性(quasispecies),目前可将 HCV 分为 6 个不同的基因 型,同一基因型中可再分为不同亚型。基因型分布具有明显地域性,我国以 1b 型为主。 HCV 在血液中含量很少,常采用巢式(nested)PCR 以提高 HCV RNA 检出率。HCV RNA 阳 性是病毒感染和复制的直接标志。HCV RNA 定量测定有助于了解病毒复制程度、抗病毒治 疗的选择及疗效评估等。对 HCV RNA 尽可能进行基因分型,分型结果有助于判定治疗的难 易程度及制定抗病毒治疗的个体化方案。抗 HCV 不是保护性抗体,是存在 HCV 感染的标志。 抗-HCV 阴转与否不能作为抗病毒疗效的指标。 丁型肝炎病毒(HDV)又称为δ因子,是一种缺陷 RNA 病毒,其复制、表达抗原及引起 肝损害需要 HBV 的辅佐。HDV 仅有一个血清型。 戊型肝炎病毒(HEV)是一种 RNA 病毒,至少有两个基因型。抗 HEV IgM 在发病初期产 生,大多数在 3 个月内阴转。因此,阳性是近期 HEV 感染的标志。抗 HEV IgG 持续时间报 道不一。如果抗 HEV IgG 滴度较高,或由阴性转为阳性,或由低滴度升为高滴度,或由高 滴度降至低滴度甚至阴转,均可诊断为 HEV 感染。少数戊型肝炎病人始终不产生抗 HEV IgM 和抗 HEV IgG。 ㈢ 病毒性肝炎的流行病学特点 我国是病毒性肝炎的高发区。甲型肝炎人群流行率(抗 HAV 阳性者)约 80%。全世 界 HBsAg 携带者约 3.5 亿,其中我国约 1.2 亿。全球 HCV 现症感染者约 1.7 亿,我国约 3000 万。丁型肝炎人群流行率约 1%,戊型肝炎约 17%。 甲型肝炎:无病毒携带状态,传染源为急性期患者和隐性感染者,后者数量远较前者 多。主要由粪─口途径传播。粪便污染饮用水源、食物、蔬菜、玩具等可引起流行。抗 HAV 阴性者是易感人群。在我国,大多在幼儿、儿童、青少年时期获得感染,至成人时抗 HAV IgG 的检出率达 80%。甲型肝炎的流行率与居住条件、卫生习惯及教育程度有密切关 系。感染后可获得持久免疫。 乙型肝炎:传染源主要是急、慢性乙型肝炎患者和病毒携带者。慢性患者和病毒携带 者作为传染源的意义最大。传播途径主要有:①母婴传播:包括宫内感染,分娩过程传播, 分娩后传播。在我国,母婴传播显得特别重要,人群中 40~50%的 HBV 感染者是由其传 播积累而成;②血液、体液传播:血液中 HBV 含量很高,微量的污染血进入人体即可造成 感染,如输血及血制品、注射、手术、拔牙、针刺、剃刀、共用牙刷、血液透析、器官移 植等均可传播。虽然对供血员进行严格筛选,但不能筛除 HBsAg 阴性的 HBV 携带者。现已

证实唾液、汗液、精液、阴道分泌物、乳汁等体液含有BV,因此,密切的生活接触、性 接触等亦是获得BV感染的可能途径。抗Bs阴性者是易感人群。高危人群包括BsAg阳 性母亲的新生儿、BsAg阳性者的家属、反复输血及血制品者、血液透析患者、多个性伴 侣者、静脉药瘾者、接触血液的医务工作者等。感染后或疫苗接种后出现抗Bs者有免疫 力。流行特征:①有地区性差异:②有性别差异:③无明显季节性:④以散发为主:⑤有 家庭聚集现象:⑥婴幼儿感染多见。 丙型肝炎:传染源是急、慢性患者和无症状病毒携带者。病毒携带者有更重要的传染 源意义。传播途径类似乙型肝炎,但较乙型肝炎局限。主要通过肠道外途径传播,包括输 血及血制品、经破损的皮肤和粘膜(这是目前最主要的传播方式,如静脉注射毒品等)、 生活密切接触、性接触传播、母婴传播。人类对HCV普遍易感。 丁型肝炎:传染源和传播途径与乙型肝炎相似。与BV以重叠感染或同时感染形式存 在。人类对HDV普遍易感。 戊型肝炎:传染源和传播途径与甲型肝炎相似,但有如下特点:暴发流行均由于粪便 污染水源所致,散发多由于不洁食物或饮品所引起:隐性感染多见,显性感染主要发生于 成年;原有慢性BV感染者或晚期孕妇感染HEV后病死率高:有春冬季高峰:抗HEV多在 短期内消失,少数可持续1年以上。 (间病毒性肝炎的发病机制和病理解剖 1.发病机制 甲型肝炎:HV经口进入体内后,由肠道进入血流,引起短暂的病毒血症,随之进入 肝细胞并在里面复制,约2周后由胆汁排出体外。免疫应答在发病机制中起重要作用 乙型肝炎:BY进入肝细胞后即开始其复制过程,HBV DNA进入细胞核形成共价闭合 环状DNA(cccDNA),以cccDNA为模板合成前基因组mRNA,随后合成负链DNA和正链DNA: BV复制过程非常特殊:细胞核内有稳定的cc©DNA存在;有一个逆转录步骤。乙型肝炎 的发病机制尚未完全明了。肝细胞病变主要取决于机体的免疫应答,尤其是细胞免疫反应 应答。当机体处于免疫耐受状态,多成为无症状携带者:当机体免疫功能正常时,多表现 为急性肝炎经过:当机体免疫功能低下、不完全免疫耐受、自身免疫反应产生、BV基因 突变逃避免疫清除等情况下,可导致慢性肝炎:当机体处于超敏反应,大量抗原一抗体复 合物产生并激活补体系统,以及在肿瘤坏死因子、L1、L6、内毒素等参与下,导致重型 肝炎。 丙型肝炎:HCY致肝细胞损伤主要有下列因素的参与。①HCV直接杀伤作用:②宿主

20 证实唾液、汗液、精液、阴道分泌物、乳汁等体液含有 HBV,因此,密切的生活接触、性 接触等亦是获得 HBV 感染的可能途径。抗 HBs 阴性者是易感人群。高危人群包括 HBsAg 阳 性母亲的新生儿、HBsAg 阳性者的家属、反复输血及血制品者、血液透析患者、多个性伴 侣者、静脉药瘾者、接触血液的医务工作者等。感染后或疫苗接种后出现抗 HBs 者有免疫 力。流行特征:①有地区性差异;②有性别差异;③无明显季节性;④以散发为主;⑤有 家庭聚集现象;⑥婴幼儿感染多见。 丙型肝炎:传染源是急、慢性患者和无症状病毒携带者。病毒携带者有更重要的传染 源意义。传播途径类似乙型肝炎,但较乙型肝炎局限。主要通过肠道外途径传播,包括输 血及血制品、经破损的皮肤和粘膜(这是目前最主要的传播方式,如静脉注射毒品等)、 生活密切接触、性接触传播、母婴传播。人类对 HCV 普遍易感。 丁型肝炎:传染源和传播途径与乙型肝炎相似。与 HBV 以重叠感染或同时感染形式存 在。人类对 HDV 普遍易感。 戊型肝炎:传染源和传播途径与甲型肝炎相似,但有如下特点:暴发流行均由于粪便 污染水源所致,散发多由于不洁食物或饮品所引起;隐性感染多见,显性感染主要发生于 成年;原有慢性 HBV 感染者或晚期孕妇感染 HEV 后病死率高;有春冬季高峰;抗 HEV 多在 短期内消失,少数可持续 1 年以上。 ㈣ 病毒性肝炎的发病机制和病理解剖 1. 发病机制 甲型肝炎:HAV 经口进入体内后,由肠道进入血流,引起短暂的病毒血症,随之进入 肝细胞并在里面复制,约 2 周后由胆汁排出体外。免疫应答在发病机制中起重要作用 乙型肝炎:HBV 进入肝细胞后即开始其复制过程,HBV DNA 进入细胞核形成共价闭合 环状 DNA(cccDNA),以 cccDNA 为模板合成前基因组 mRNA,随后合成负链 DNA 和正链 DNA。 HBV 复制过程非常特殊:细胞核内有稳定的 cccDNA 存在;有一个逆转录步骤。乙型肝炎 的发病机制尚未完全明了。肝细胞病变主要取决于机体的免疫应答,尤其是细胞免疫反应 应答。当机体处于免疫耐受状态,多成为无症状携带者;当机体免疫功能正常时,多表现 为急性肝炎经过;当机体免疫功能低下、不完全免疫耐受、自身免疫反应产生、HBV 基因 突变逃避免疫清除等情况下,可导致慢性肝炎;当机体处于超敏反应,大量抗原―抗体复 合物产生并激活补体系统,以及在肿瘤坏死因子、IL1、IL6、内毒素等参与下,导致重型 肝炎。 丙型肝炎:HCV 致肝细胞损伤主要有下列因素的参与。①HCV 直接杀伤作用;②宿主

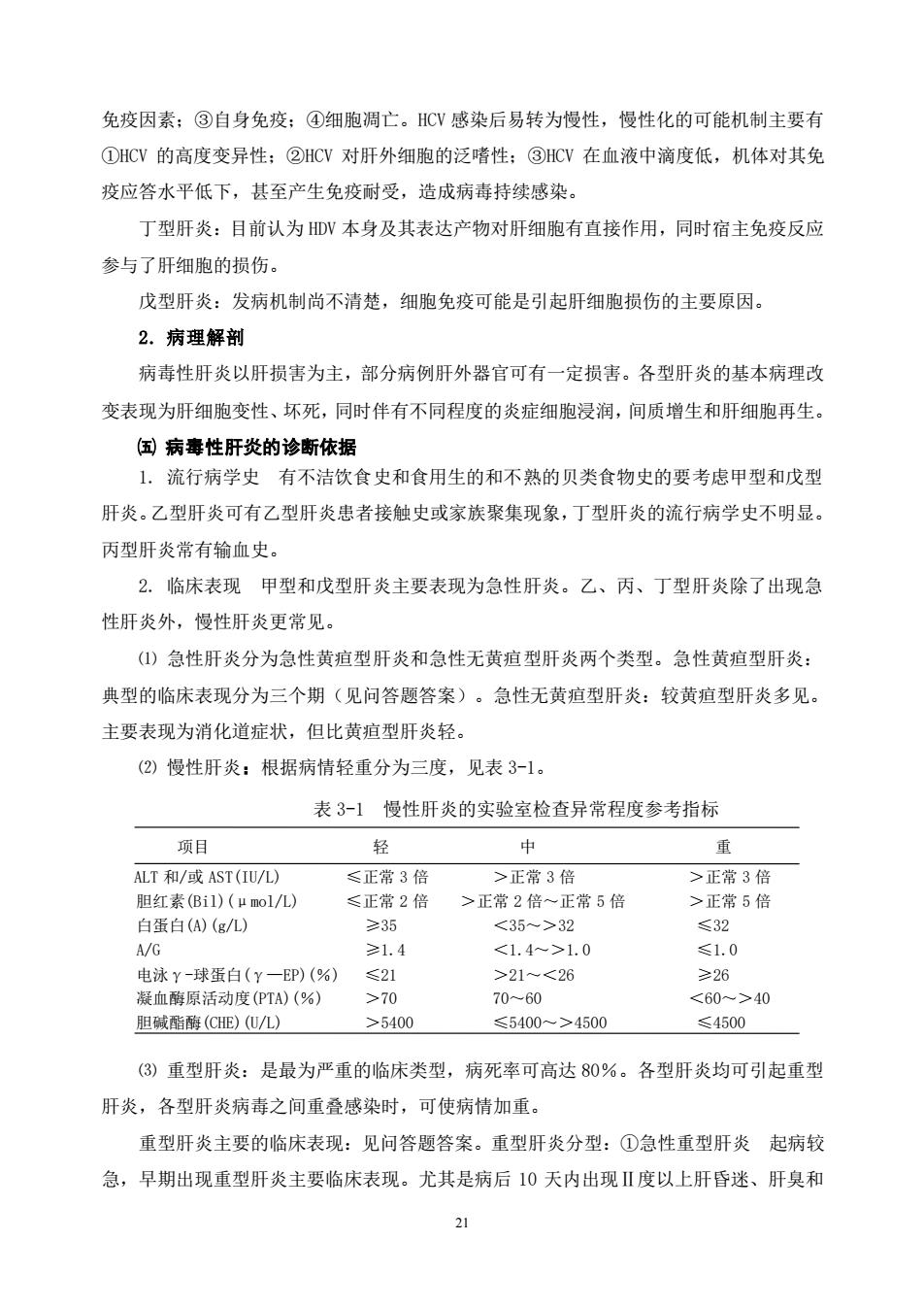

免疫因素:③自身免疫:④细胞调亡。HCY感染后易转为慢性,慢性化的可能机制主要有 ①HCY的高度变异性:②HCV对肝外细胞的泛嗜性:③HCV在血液中滴度低,机体对其免 疫应答水平低下,甚至产生免疫耐受,造成病毒持续感染。 丁型肝炎:目前认为DV本身及其表达产物对肝细胞有直接作用,同时宿主免疫反应 参与了肝细胞的损伤。 戊型肝炎:发病机制尚不清楚,细胞免疫可能是引起肝细胞损伤的主要原因。 2.病理解剂 病毒性肝炎以肝损害为主,部分病例肝外器官可有一定损害。各型肝炎的基本病理改 变表现为肝细胞变性、坏死,同时伴有不同程度的炎症细胞浸润,间质增生和肝细胞再生。 (国)病毒性肝炎的诊断依据 1,流行病学史有不洁饮食史和食用生的和不熟的贝类食物史的要考虑甲型和戊型 肝炎。乙型肝炎可有乙型肝炎患者接触史或家族聚集现象,丁型肝炎的流行病学史不明显。 丙型肝炎常有输血史。 2.临床表现甲型和戊型肝炎主要表现为急性肝炎。乙、丙、丁型肝炎除了出现急 性肝炎外,慢性肝炎更常见。 ()急性肝炎分为急性黄疸型肝炎和急性无黄疸型肝炎两个类型。急性黄疸型肝炎: 典型的临床表现分为三个期(见问答题答案)。急性无黄疸型肝炎:较黄疸型肝炎多见。 主要表现为消化道症状,但比黄疸型肝炎轻。 (②)慢性肝炎:根据病情轻重分为三度,见表3-1。 表3-1慢性肝炎的实验室检查异常程度参考指标 项目 轻 中 重 ALT和/或AST(IU/L) ≤正常3倍 >正常3倍 >正常3倍 胆红素(Bi)(μol/L) ≤正常2倍 >正常2倍~正常5倍 >正常5倍 蛋白(A)(g/L) ≥35 <3532 ≤32 :/G ≥1.4 <1.4>1.0 ≤1.0 电泳Y-球蛋白(Y一P)(%) ≤21 >21~<26 ≥26 凝血酶原活动度(PTA)(%) >70 7060 <60>40 胆藏酯酯(CE)(U/L) >5400 ≤5400->4500 ≤4500 (③)重型肝炎:是最为严重的临床类型,病死率可高达80%。各型肝炎均可引起重型 肝炎,各型肝炎病毒之间重叠感染时,可使病情加重。 重型肝炎主要的临床表现:见问答题答案。重型肝炎分型:①急性重型肝炎起病较 急,早期出现重型肝炎主要临床表现。尤其是病后10天内出现Ⅱ度以上肝昏迷、肝臭和 21

21 免疫因素;③自身免疫;④细胞凋亡。HCV 感染后易转为慢性,慢性化的可能机制主要有 ①HCV 的高度变异性;②HCV 对肝外细胞的泛嗜性;③HCV 在血液中滴度低,机体对其免 疫应答水平低下,甚至产生免疫耐受,造成病毒持续感染。 丁型肝炎:目前认为 HDV 本身及其表达产物对肝细胞有直接作用,同时宿主免疫反应 参与了肝细胞的损伤。 戊型肝炎:发病机制尚不清楚,细胞免疫可能是引起肝细胞损伤的主要原因。 2. 病理解剖 病毒性肝炎以肝损害为主,部分病例肝外器官可有一定损害。各型肝炎的基本病理改 变表现为肝细胞变性、坏死,同时伴有不同程度的炎症细胞浸润,间质增生和肝细胞再生。 ㈤ 病毒性肝炎的诊断依据 1. 流行病学史 有不洁饮食史和食用生的和不熟的贝类食物史的要考虑甲型和戊型 肝炎。乙型肝炎可有乙型肝炎患者接触史或家族聚集现象,丁型肝炎的流行病学史不明显。 丙型肝炎常有输血史。 2. 临床表现 甲型和戊型肝炎主要表现为急性肝炎。乙、丙、丁型肝炎除了出现急 性肝炎外,慢性肝炎更常见。 ⑴ 急性肝炎分为急性黄疸型肝炎和急性无黄疸型肝炎两个类型。急性黄疸型肝炎: 典型的临床表现分为三个期(见问答题答案)。急性无黄疸型肝炎:较黄疸型肝炎多见。 主要表现为消化道症状,但比黄疸型肝炎轻。 ⑵ 慢性肝炎:根据病情轻重分为三度,见表 3-1。 表 3-1 慢性肝炎的实验室检查异常程度参考指标 项目 轻 中 重 ALT 和/或 AST(IU/L) ≤正常 3 倍 >正常 3 倍 >正常 3 倍 胆红素(Bil)(μmol/L) ≤正常 2 倍 >正常 2 倍~正常 5 倍 >正常 5 倍 白蛋白(A)(g/L) ≥35 <35~>32 ≤32 A/G ≥1.4 <1.4~>1.0 ≤1.0 电泳γ-球蛋白(γ—EP)(%) ≤21 >21~<26 ≥26 凝血酶原活动度(PTA)(%) >70 70~60 <60~>40 胆碱酯酶(CHE)(U/L) >5400 ≤5400~>4500 ≤4500 ⑶ 重型肝炎:是最为严重的临床类型,病死率可高达 80%。各型肝炎均可引起重型 肝炎,各型肝炎病毒之间重叠感染时,可使病情加重。 重型肝炎主要的临床表现:见问答题答案。重型肝炎分型:①急性重型肝炎 起病较 急,早期出现重型肝炎主要临床表现。尤其是病后 10 天内出现Ⅱ度以上肝昏迷、肝臭和

肝脏明显缩小等:②亚急性重型肝炎以急性黄疸型肝炎起病,病后10天以上出现重型 肝炎主要临床表现。肝性脑病多出现在疾病的后期,腹水往往较明显。出现黄疸迅速加深 而LT反而下降时(称为胆酶分离现象),表示肝细胞大量坏死。此型病程可长达数月, 易发展成为坏死后性肝硬化:③慢性重型肝炎在慢性肝炎或肝硬化基础发生的重型肝 炎。此型同时具有慢性肝病和重型肝炎的临床表现为特点。 (W淤胆型肝炎:病程持续时间较长,可达2~4个月或更长。主要表现有:)黄疸深 但消化道症状轻:ALT升高不明显:PTA下降不明显。(2)在黄疸加深的同时,伴全身皮肤 搔痒,大便颜色变浅或灰白色:血清碱性磷酸酶(AP)、谷氨酰转肽酶(YGT)和胆固醇显 著升高、尿胆红素增加,尿胆原明显减少或消失。 3.实验室检查 ()血清酶的检测:丙氨酸转氨酶(LT)在肝功能检测中最为常用。急性黄疸肝炎常明 显升高:慢性肝炎可持续或反复升高:重型肝炎时因大量肝细胞坏死,ALT随黄疸迅速加 深反而下降,出现胆一酶分离现象。ALT升高时,草酰乙酸转氨酶(AST)也升高。其他血 清酶类,如ALP、YGT在肝炎时亦可升高。 (②)血清蛋白的检测:慢性肝炎及肝硬化的病人可出现清蛋白下降,球蛋白升高、A/G 比值改变。 (3)血和尿胆红素检测:黄疸型肝炎尿胆元和尿胆红素明显增加:但淤胆型肝炎时尿 胆红素增加,而尿胆元减少或阴性。黄疸型肝炎时,直接和间接胆红素均升高。但淤胆型 肝炎则以直接胆红素升高为主。 (④)凝血酶原活动度(PTA)检查:重症肝炎PTA小于40%。PTA愈低,预后愈差。 (⑤)血氨浓度检测:肝性脑病的病人可有血氨升高。 (6)肝炎病毒标记物检测与病原学检查。 ①甲型肝炎:血清抗-HAV-IgM是HAV近期感染的指标,是确诊甲型肝炎最主要的依 据。单血清抗-AV-IgG阳性,见于甲型肝炎疫苗接种后或既往感染HAV的病人 ②乙型肝炎:表面抗原(BsAg)见于HBV现症感染者,但BsAg阴性并不能完全排除 BV的现症感染。表面抗体(抗-Bs)阳性主要见于预防接种乙型肝炎疫苗后或过去感染 HBV并产生免疫力的恢复者。BeAg阳性提示HBV复制活跃,传染性较强。e抗体(抗-Be) 阳性临床上有两种可能性:一是BV复制的减少或停止;二是HBV前C区基因发生变异, 此时BY仍然复制活跃。乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(BV-DNA)是反映HBV感染最直接、 最特异和最灵敏的指标。 3

22 肝脏明显缩小等;②亚急性重型肝炎 以急性黄疸型肝炎起病,病后 10 天以上出现重型 肝炎主要临床表现。肝性脑病多出现在疾病的后期,腹水往往较明显。出现黄疸迅速加深, 而 ALT 反而下降时(称为胆酶分离现象),表示肝细胞大量坏死。此型病程可长达数月, 易发展成为坏死后性肝硬化;③慢性重型肝炎 在慢性肝炎或肝硬化基础发生的重型肝 炎。此型同时具有慢性肝病和重型肝炎的临床表现为特点。 ⑷ 淤胆型肝炎:病程持续时间较长,可达 2~4 个月或更长。主要表现有:⑴黄疸深, 但消化道症状轻;ALT 升高不明显;PTA 下降不明显。⑵在黄疸加深的同时,伴全身皮肤 搔痒,大便颜色变浅或灰白色;血清碱性磷酸酶(ALP)、谷氨酰转肽酶(γ-GT)和胆固醇显 著升高、尿胆红素增加,尿胆原明显减少或消失。 3. 实验室检查 ⑴ 血清酶的检测:丙氨酸转氨酶(ALT)在肝功能检测中最为常用。急性黄疸肝炎常明 显升高;慢性肝炎可持续或反复升高;重型肝炎时因大量肝细胞坏死,ALT 随黄疸迅速加 深反而下降,出现胆—酶分离现象。ALT 升高时,草酰乙酸转氨酶(AST)也升高。其他血 清酶类,如 ALP、γ-GT 在肝炎时亦可升高。 ⑵ 血清蛋白的检测:慢性肝炎及肝硬化的病人可出现清蛋白下降,球蛋白升高、A/G 比值改变。 ⑶ 血和尿胆红素检测:黄疸型肝炎尿胆元和尿胆红素明显增加;但淤胆型肝炎时尿 胆红素增加,而尿胆元减少或阴性。黄疸型肝炎时,直接和间接胆红素均升高。但淤胆型 肝炎则以直接胆红素升高为主。 ⑷ 凝血酶原活动度(PTA)检查:重症肝炎 PTA 小于 40%。PTA 愈低,预后愈差。 ⑸ 血氨浓度检测:肝性脑病的病人可有血氨升高。 ⑹ 肝炎病毒标记物检测与病原学检查。 ① 甲型肝炎:血清抗-HAV-IgM 是 HAV 近期感染的指标,是确诊甲型肝炎最主要的依 据。单血清抗-HAV-IgG 阳性,见于甲型肝炎疫苗接种后或既往感染 HAV 的病人。 ② 乙型肝炎:表面抗原(HBsAg)见于 HBV 现症感染者,但 HBsAg 阴性并不能完全排除 HBV 的现症感染。表面抗体(抗-HBs)阳性主要见于预防接种乙型肝炎疫苗后或过去感染 HBV 并产生免疫力的恢复者。HBeAg 阳性提示 HBV 复制活跃,传染性较强。e 抗体(抗-HBe) 阳性临床上有两种可能性:一是 HBV 复制的减少或停止;二是 HBV 前 C 区基因发生变异, 此时 HBV 仍然复制活跃。乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV-DNA)是反映 HBV 感染最直接、 最特异和最灵敏的指标