用的形式很大程度上具有暂时和无常的性格。集团内部感受以及 集团外部价值的变化将导致其成员身份界定的变化。集团成员的 身份是一个只能在相关的背景、在与其他集团的参照中存在的概 念。集团之间关系的网络可能导致一个集团将自己归入数种不同 的界定,这些界定会有不同程度的重叠。这项研究被限制在基于 种族的构造的集团限定上。 我对近代中国种族观念的分析,是建立在范围广泛的原材料 基础之上的。它句括重要知识分子的文章、有影响的政治文本、教 科书和译文以及有关进化、生物、医药、人类学、遗传学、优生学、种 族卫生学、人文地理学等方面的科学和普及读物。这些资料中的 绝大多数都是有教养的社会阶层的作品。如果可能在不同的文化 层次间做出区分的话,那么这项研究显然表现了一种精英的历史: 它关注于社会中受教育的部分。民众文化则由于实际的原因而没 有被提及。下层阶级的鄙而不文、可靠信息的缺乏,尤其是工人和 农民与外集团有限的接触,表明起点仍是精英文化。尽管“精英” 文化与大众文化之间关系的性质仍是一个争论的重要焦点,但可 以假设二者之间存在着较高程度的相互影响。对大众观念的认真 研究有可能会揭示它们与有教养的精英所持的观念有许多相似之 处。 同样,这项研究假定,当他们面对和解释外部世界时,士大夫 中的多数人与在某种意义上超越了他们个人的少数民族背景的主 流符号世界相互作用。尽管重点放在汉民族上,但我相信就外集 团的种族概念而言,他们与满族并没有根本的不同。无论是从本 书的性质还是从它的范围考虑,我们都不打算探讨汉族的少数民 族概念。少数民族的表现类型与汉族并没有显著的不同:身体的 连续性排除了种族理论的精巧。尽管有许多加在少数民族的虚构 的野蛮起源之上的污蔑性评论,汉族的少数民族概念仍然被植入 强调社会文化差别的种族中心主义的结构中。这项研究探讨精英 3

如何构造个关于身体上不连续的民族的学说一主要是西方人 和非洲人,亦即外夷,而非内夷。 最后,这里应该强调的是,关于非西方社会种族观念的研究还 只处于初始的阶段。本书并不装出已经得出了最终结论的姿态, 它是向激烈的批评开放的。如果能够引起一些富有成果的讨论, 那也就达到了它的主要目的。 4

致 谢 本书大体上以我的博士论文为基础,这篇博士论 文是在伦敦大学东方及非洲研究学院(SOAS)的Tm othy H.Barrett的指导下写成的。对于他长久的支持 和热情,我表示诚挚的谢意。我同样感谢该学院的R G.Tiedemann.,感谢他在时间和知识上的慷慨。这里 还要特别提及日内瓦大学的Ladislas Mysyrowicz,没 有他的帮助,本书是不可能写成的。 我感谢日内瓦大学的Commission de Recherche慷 概提供一项资助两年的Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique奖学金;它使我得以从事我的绝 大部分研究,并完成博士论文。荷兰的The Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen慷慨地支持了我在中 国的田野工作。英国理事会核心研究基金的资助使我 能够完成1988年厦在香港和台湾进行的田野工作,而 东方及非洲研究学院在旅费方面也给予了一定的支 持。本论文的修改还得到了英国科学院一项博士后研 究奖学金的帮助。 我希望向多伦多的约克大学的陈志让(Jerome Ch'en),伯克利的加州大学的魏斐德(Frederic Wakeman),莱顿大学的许理和(Eric Zurcher)以及 Eric Maeder表示感谢,他们对早期的研究计划给予了 鼓励并做了有益的回复。陈志让教授的《中国与西方》 (Hutchinson,1979)一书,以其深刻和透彻而仍是中国 1

现代史学的·个典范,他对后来的研究提纲给予了热情的评价。 Michael Banton也同样非常支持我的研究。本书的结构受到了他 的《种族理论》一书的启发,该书是种族研究领域的一个经典。我 还要感谢两部结构主义著述的影响:Peter Berger and Thomas Luckmann's The social construction of reality(New York,1966) Siegfried J.Schmid(ed.)Der Diskurs des radikalen Konstruktivis- us(Frankfurt,,1990)。达幕斯学院的Pamela Kyle Crossley慷慨 地让我分享她尚未发表的研究结论。她关于蛮族统治下的意识形 态和现代中国种族关系的研究,一…直是极富价值的。更多的感谢 要给予约翰·霜普金斯大学罗,威廉(William T.Rowe)的建设性评 论。我还将向下列诸位表达我深深的谢意:东方及非洲研究学院 当代中国学会的Robert..F.Ash,贝尔法斯特王后大学的Peter Bowler,日内瓦大学的Jean Claude Favez,香港大学的Alfred.H. Y.Iin,康州大学的Herman Mast,柏林自由大学的Werner Meissner,莱顿大学的Frank Pieke,维尔科姆医药史研究会的Roy Porter,.东方及非洲研究学院日本研究中心的Kaoru Sugihara,剑 桥大学的Hans van de Ven,牛津大学的Paul Weindling.。同样,我 非常感谢Lillian Chia在汉字处理方面给予我的指导。我感谢来 自东方及非洲研究学院的助理图书管理员Charles d'Orban的帮助。 我愉快地感谢许多帮助改进本书写作的朋友。从一开始, Patrick MeGinn一直带着批判性的眼光关注着本研究的进展。 (Christian von Somm把重要的结构主义的新进展带入到我的关注 范围内,而Lars Laamann和Frank Pohlmann则阅读了论文并作了 评论。除了始终关注着我的研究的进展外,Gillian Macrae还是最 好客的朋友,特别是在我初来伦敦时。对于Uschi Zurcher,我要表 示特别的谢忱。我也同样感谢Fethi Ayache,Claude Bouguet,.Col- in Clark,Martin Jelenic,Martin Lau Xiong Meio 本书的观点以及错谬和疏漏都由我个人负责。 2

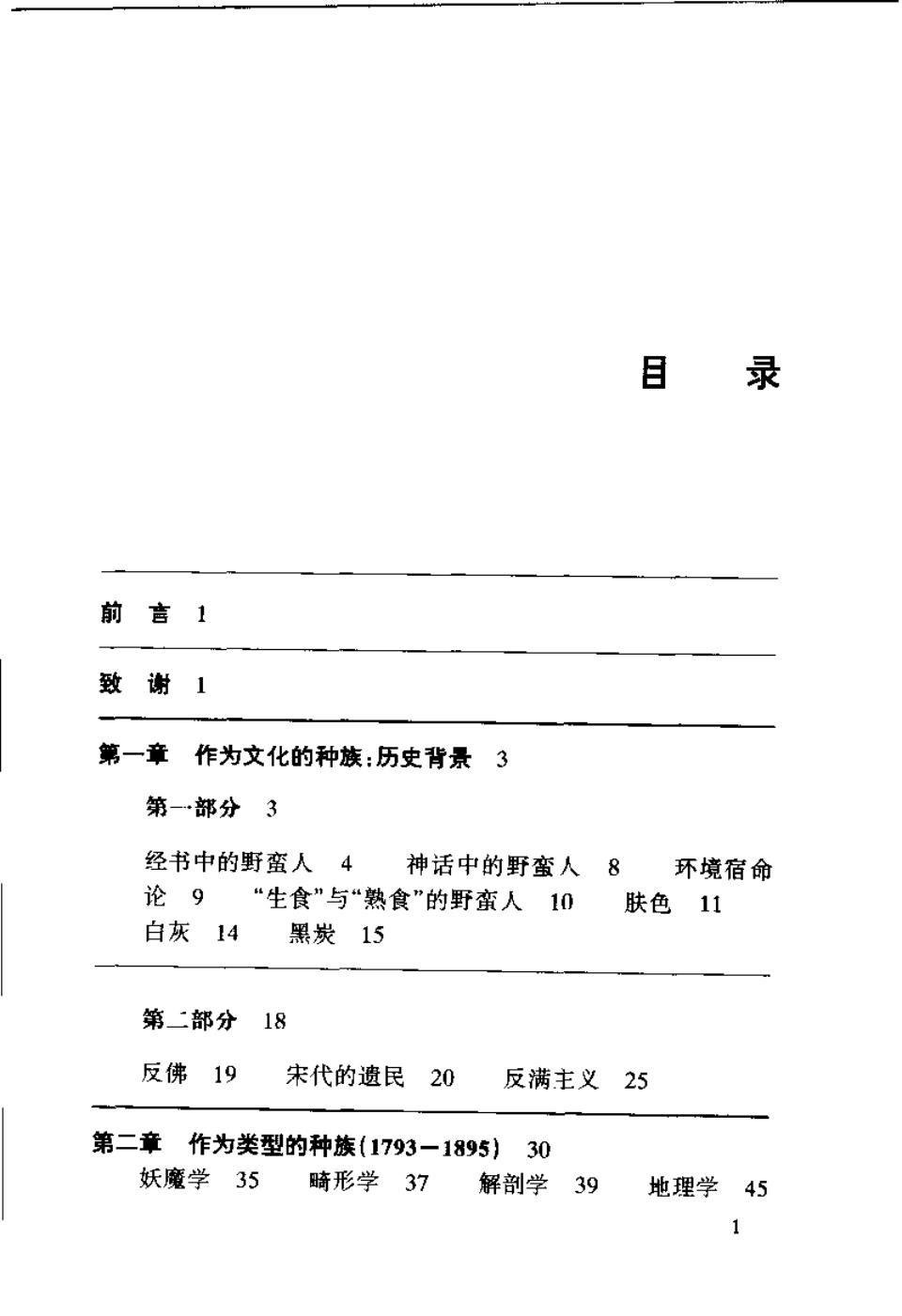

目 录 前唐1 致谢1 第一章 作为文化的种族:历史背景 3 第-…部分3 经书中的野蛮人4 神话中的野蛮人8 环境宿命 论9 “生食"与“熟食”的野蛮人10 肤色11 白灰14 黑炭15 第二部分 18 反佛19 宋代的遗民20 反满主义25 第二章作为类型的种族(1793一1895)30 妖魔学35 畸形学37 解剖学39 地理学45 1