N-糖苷(糖基胺)在水中不稳定,通过一系列复杂反应分解,同时溶液的颜色变深, 由最初的黄色变为深棕色。这些反应是引起麦拉德褐变的原因,关于这一点将在以后讨论。 S-糖苷的糖基和配基之间存在一个硫原子,这类化合物是芥子和辣根中天然存在的成 分,称为硫葡糖苷。天然硫葡糖苷酶可使糖苷配基裂解和分子重排(图 3-3)。芥子油的主 要成分是异硫氰酸酯 RN=C=S,其中 R 为烯丙基、3-丁烯基、4-戊烯基、苄基或其他基团。 烯丙基硫葡糖苷是 S-糖苷这类化合物中研究得最多的一种,通常叫做黑芥子硫苷酸钾 (Sinigrin) ,某些食品的特殊风味是由这些化合物产生的。近来发现 S-糖苷及其分解产物是 食品中的天然毒素。 如果形成的 O-糖苷的供氧基是同一个糖分子内的羟基,则生成分子内糖苷,并构成一 个脱水环,这可以用 D-葡萄糖热解生成 1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖(左旋葡萄糖)的反 应来说明。 在发生这种反应时,D-葡萄糖由原来稳定的 4C1 构象翻转成为相当不稳定的 1C4 构象。 4C1 表示碳 C4 在 4 个原子的平面上方,C1 位于平面下方。左旋葡聚糖可用 D-葡萄糖、纤维 素或淀粉热解制备,或者在有强碱存在的条件下加热苯基β-D-吡喃葡萄糖苷得到。在焙烤 面包的热解条件下,糖或糖浆加热至高温时,有少量左旋葡聚糖形成,食品中若大量存在这 种物质将会产生苦味。 某些食物中含另一类重要的糖苷即氰糖苷,在体内降解即产生氢氰酸,它们广泛存在于

N-糖苷(糖基胺)在水中不稳定,通过一系列复杂反应分解,同时溶液的颜色变深, 由最初的黄色变为深棕色。这些反应是引起麦拉德褐变的原因,关于这一点将在以后讨论。 S-糖苷的糖基和配基之间存在一个硫原子,这类化合物是芥子和辣根中天然存在的成 分,称为硫葡糖苷。天然硫葡糖苷酶可使糖苷配基裂解和分子重排(图 3-3)。芥子油的主 要成分是异硫氰酸酯 RN=C=S,其中 R 为烯丙基、3-丁烯基、4-戊烯基、苄基或其他基团。 烯丙基硫葡糖苷是 S-糖苷这类化合物中研究得最多的一种,通常叫做黑芥子硫苷酸钾 (Sinigrin) ,某些食品的特殊风味是由这些化合物产生的。近来发现 S-糖苷及其分解产物是 食品中的天然毒素。 如果形成的 O-糖苷的供氧基是同一个糖分子内的羟基,则生成分子内糖苷,并构成一 个脱水环,这可以用 D-葡萄糖热解生成 1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖(左旋葡萄糖)的反 应来说明。 在发生这种反应时,D-葡萄糖由原来稳定的 4C1 构象翻转成为相当不稳定的 1C4 构象。 4C1 表示碳 C4 在 4 个原子的平面上方,C1 位于平面下方。左旋葡聚糖可用 D-葡萄糖、纤维 素或淀粉热解制备,或者在有强碱存在的条件下加热苯基β-D-吡喃葡萄糖苷得到。在焙烤 面包的热解条件下,糖或糖浆加热至高温时,有少量左旋葡聚糖形成,食品中若大量存在这 种物质将会产生苦味。 某些食物中含另一类重要的糖苷即氰糖苷,在体内降解即产生氢氰酸,它们广泛存在于

自然界,特别是杏、木薯、高粱、竹、利马豆中。苦杏仁苷(amygdalin)、扁桃腈(mandelonitrile) 糖苷是人们熟知的生氰糖苷,彻底水解则生成 D-葡萄糖、苯甲醛和氢氰酸。其他的生氰糖 苷包括蜀黍苷,即对-羟基苯甲醛腈醇糖苷和亚麻苦苷(linamarin),后者又名丙酮氰醇糖苷。 在体内,这些化合物降解生成的氰化物通常转变为硫氰酸盐而解除毒性,这种反应包括氰化 物离子、亚硫酸根离子和硫转移酶(硫氰酸酶)的催化作用。人体如果一次摄取大量生氰糖 苷,将会引起氰化物中毒,过去曾有很多关于人摄取木薯、利马豆、竹笋、苦杏仁等发生中 毒的报道。此外,还发现牛摄入未成熟的小米或高粱引起的中毒。若进食致死剂量的氰化物 食物,则出现神志紊乱、昏迷、全身发绀、偶尔肌肉颤动、抽搐、最后昏迷等中毒症状,非 致死剂量生氰食品引起头痛、咽喉和胸部紧缩、肌肉无力和心悸。为防止氰化物中毒,最好 不食用或少食用这类产氰的食品;也可将这些食品在收获后短时期贮存,并经过彻底蒸煮后 充分洗涤,尽可能将氰化物去除干净,然后才能食用, 三、低聚糖 1.结构和命名 低聚糖是由 2~20 个糖单位以糖苷键结合而构成的糖类,可溶于水,普遍存在于自然 界。天然低聚糖是通过核苷酸的糖基衍生物的缩合反应生成,或在酶的作用下,使多糖水解

自然界,特别是杏、木薯、高粱、竹、利马豆中。苦杏仁苷(amygdalin)、扁桃腈(mandelonitrile) 糖苷是人们熟知的生氰糖苷,彻底水解则生成 D-葡萄糖、苯甲醛和氢氰酸。其他的生氰糖 苷包括蜀黍苷,即对-羟基苯甲醛腈醇糖苷和亚麻苦苷(linamarin),后者又名丙酮氰醇糖苷。 在体内,这些化合物降解生成的氰化物通常转变为硫氰酸盐而解除毒性,这种反应包括氰化 物离子、亚硫酸根离子和硫转移酶(硫氰酸酶)的催化作用。人体如果一次摄取大量生氰糖 苷,将会引起氰化物中毒,过去曾有很多关于人摄取木薯、利马豆、竹笋、苦杏仁等发生中 毒的报道。此外,还发现牛摄入未成熟的小米或高粱引起的中毒。若进食致死剂量的氰化物 食物,则出现神志紊乱、昏迷、全身发绀、偶尔肌肉颤动、抽搐、最后昏迷等中毒症状,非 致死剂量生氰食品引起头痛、咽喉和胸部紧缩、肌肉无力和心悸。为防止氰化物中毒,最好 不食用或少食用这类产氰的食品;也可将这些食品在收获后短时期贮存,并经过彻底蒸煮后 充分洗涤,尽可能将氰化物去除干净,然后才能食用, 三、低聚糖 1.结构和命名 低聚糖是由 2~20 个糖单位以糖苷键结合而构成的糖类,可溶于水,普遍存在于自然 界。天然低聚糖是通过核苷酸的糖基衍生物的缩合反应生成,或在酶的作用下,使多糖水解

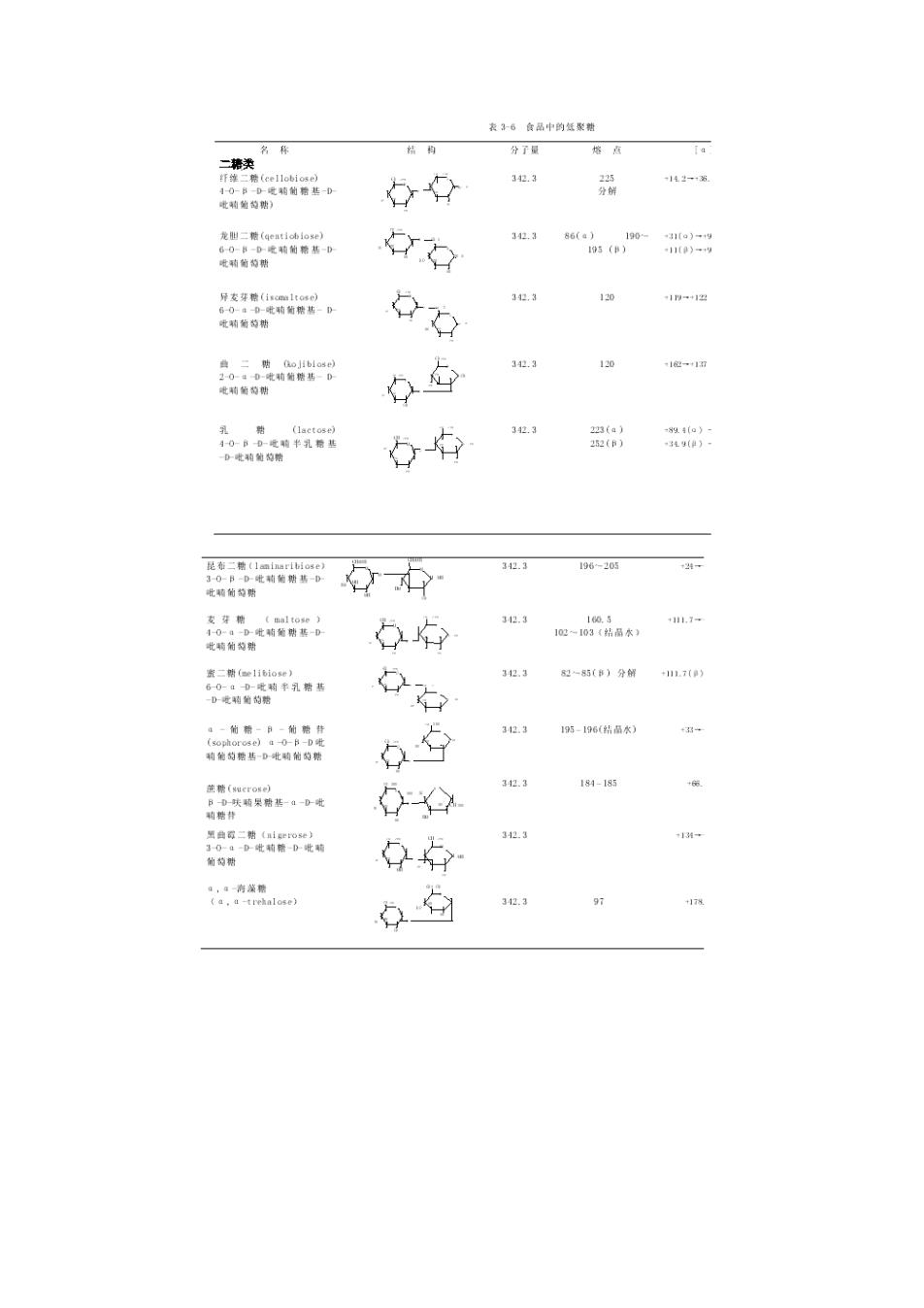

产生。自然界中的低聚糖的聚合度一般不超过 6 个糖单位,其中主要是双糖和三糖。低聚 糖的糖基组成可以是同种的(均低聚糖),也可以是不同种的(杂低聚糖)。其命名通常采用 系统命名法,此外习惯名称如蔗糖、乳糖、麦芽糖、海藻糖、棉子糖、水苏四糖等,也经常 使用。食品中常见的低聚糖见表 3-6。 低聚糖的糖基单位几乎全部都是己糖,除果糖为呋喃环结构外,葡萄糖、甘露糖和半乳 糖等均是吡喃环结构。 低聚糖也同样存在分支,一个单糖分子同二个糖基单位结合可形成如下的三糖分子结 构,它存在于多糖类支链淀粉和糖原的结构中

产生。自然界中的低聚糖的聚合度一般不超过 6 个糖单位,其中主要是双糖和三糖。低聚 糖的糖基组成可以是同种的(均低聚糖),也可以是不同种的(杂低聚糖)。其命名通常采用 系统命名法,此外习惯名称如蔗糖、乳糖、麦芽糖、海藻糖、棉子糖、水苏四糖等,也经常 使用。食品中常见的低聚糖见表 3-6。 低聚糖的糖基单位几乎全部都是己糖,除果糖为呋喃环结构外,葡萄糖、甘露糖和半乳 糖等均是吡喃环结构。 低聚糖也同样存在分支,一个单糖分子同二个糖基单位结合可形成如下的三糖分子结 构,它存在于多糖类支链淀粉和糖原的结构中

表3格食温中门氨家糖 分7量 存中 32.3 113-4 ro 8 口 年4 33 a 女年 3 中 31.3 1%-20 存 33 众令 0公 13 车有 中的 3.3 97

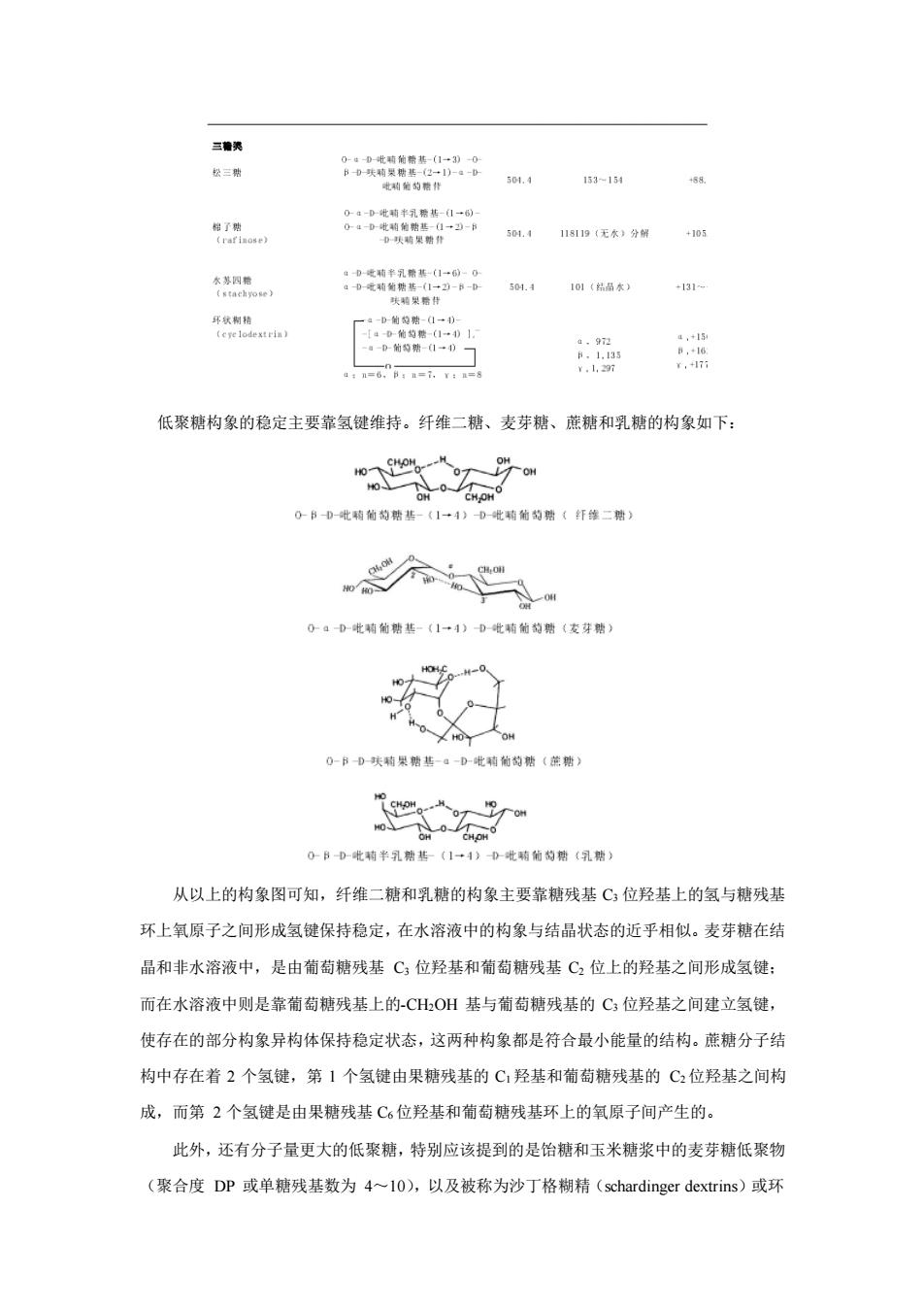

低聚糖构象的稳定主要靠氢键维持。纤维二糖、麦芽糖、蔗糖和乳糖的构象如下: 从以上的构象图可知,纤维二糖和乳糖的构象主要靠糖残基 C3 位羟基上的氢与糖残基 环上氧原子之间形成氢键保持稳定,在水溶液中的构象与结晶状态的近乎相似。麦芽糖在结 晶和非水溶液中,是由葡萄糖残基 C3 位羟基和葡萄糖残基 C2 位上的羟基之间形成氢键; 而在水溶液中则是靠葡萄糖残基上的-CH2OH 基与葡萄糖残基的 C3 位羟基之间建立氢键, 使存在的部分构象异构体保持稳定状态,这两种构象都是符合最小能量的结构。蔗糖分子结 构中存在着 2 个氢键,第 1 个氢键由果糖残基的 C1 羟基和葡萄糖残基的 C2 位羟基之间构 成,而第 2 个氢键是由果糖残基 C6 位羟基和葡萄糖残基环上的氧原子间产生的。 此外,还有分子量更大的低聚糖,特别应该提到的是饴糖和玉米糖浆中的麦芽糖低聚物 (聚合度 DP 或单糖残基数为 4~10),以及被称为沙丁格糊精(schardinger dextrins)或环

低聚糖构象的稳定主要靠氢键维持。纤维二糖、麦芽糖、蔗糖和乳糖的构象如下: 从以上的构象图可知,纤维二糖和乳糖的构象主要靠糖残基 C3 位羟基上的氢与糖残基 环上氧原子之间形成氢键保持稳定,在水溶液中的构象与结晶状态的近乎相似。麦芽糖在结 晶和非水溶液中,是由葡萄糖残基 C3 位羟基和葡萄糖残基 C2 位上的羟基之间形成氢键; 而在水溶液中则是靠葡萄糖残基上的-CH2OH 基与葡萄糖残基的 C3 位羟基之间建立氢键, 使存在的部分构象异构体保持稳定状态,这两种构象都是符合最小能量的结构。蔗糖分子结 构中存在着 2 个氢键,第 1 个氢键由果糖残基的 C1 羟基和葡萄糖残基的 C2 位羟基之间构 成,而第 2 个氢键是由果糖残基 C6 位羟基和葡萄糖残基环上的氧原子间产生的。 此外,还有分子量更大的低聚糖,特别应该提到的是饴糖和玉米糖浆中的麦芽糖低聚物 (聚合度 DP 或单糖残基数为 4~10),以及被称为沙丁格糊精(schardinger dextrins)或环