《动量守恒定律》 教案 单位: 潢川第一中学 学科: 高二物理 姓名: 朱付林

1 《动量守恒定律》 教案 单位: 潢川第一中学 学科: 高二物理 姓名: 朱 付 林

《动量守恒定律》教学设计 一、教学目标: (一)知识与技能 1、理解动量守恒定律的确切含义。 2、知道动量守恒定律的适用条件和适用范围,并会用动量守恒定律解释现象, (二)过程与方法 1、通过实验与探究,引导学生在研究过程中主动获取知识,应用知识解决问题,同时在过 程中培养学生协作学习的能力。 2、运用动量定理和牛顿第三定律推导出动量守恒定律,培养学生的逻辑推理能力。 3、会应用动量守恒定律分析、计算有关问题(只限于一维运动)。 (三)情感、态度与价值观 1、培养实事求是的科学态度和严谨的推理方法。 2、使学生知道自然科学规律发现的重大现实意义以及对社会发展的巨大推动作用。 二、教学重点、难点: 重点:理解和基本掌握动量守恒定律。 难点:对动量守恒定律条件的掌握。 三、教学过程: 【新课导言】 动量定理研究了一个物体受到力的冲量作用后,动量怎样变化,那么两个或两个以上的 物体相互作用时,会出现怎样的总结果?例如,站在冰面上的两个人,不论谁推一下谁,他 们都会向相反的方向滑开,两个同学的动量都发生了变化。又如,静止在小船上的人,当人 沿着船走动时,船也同时沿着与人运动的相反方向运动,而且当人静止时,船也即时静止。 生活还有很多其它的例子,这些过程中相互作用的物体的动量都有变化,但它们遵循着什么 样的规律? (一)系统内力和外力 【学生阅读讨论,什么是系统?什么是内力和外力?】 (1)系统:相互作用的物体组成系统。系统可按解决问题的需要灵活选取。 (2)内力:系统内物体相互间的作用力。 (3)外力:外物对系统内物体的作用力

2 《动量守恒定律》教学设计 一、教学目标: (一)知识与技能 1、理解动量守恒定律的确切含义。 2、知道动量守恒定律的适用条件和适用范围,并会用动量守恒定律解释现象。 (二)过程与方法 1、通过实验与探究,引导学生在研究过程中主动获取知识,应用知识解决问题,同时在过 程中培养学生协作学习的能力。 2、运用动量定理和牛顿第三定律推导出动量守恒定律,培养学生的逻辑推理能力。 3、会应用动量守恒定律分析、计算有关问题(只限于一维运动)。 (三)情感、态度与价值观 1、培养实事求是的科学态度和严谨的推理方法。 2、使学生知道自然科学规律发现的重大现实意义以及对社会发展的巨大推动作用。 二、教学重点、难点: 重点:理解和基本掌握动量守恒定律。 难点:对动量守恒定律条件的掌握。 三、教学过程: 【新课导言】 动量定理研究了一个物体受到力的冲量作用后,动量怎样变化,那么两个或两个以上的 物体相互作用时,会出现怎样的总结果?例如,站在冰面上的两个人,不论谁推一下谁,他 们都会向相反的方向滑开,两个同学的动量都发生了变化。又如,静止在小船上的人,当人 沿着船走动时,船也同时沿着与人运动的相反方向运动,而且当人静止时,船也即时静止。 生活还有很多其它的例子,这些过程中相互作用的物体的动量都有变化,但它们遵循着什么 样的规律? (-)系统 内力和外力 【学生阅读讨论,什么是系统?什么是内力和外力?】 (1)系统:相互作用的物体组成系统。系统可按解决问题的需要灵活选取。 (2)内力:系统内物体相互间的作用力。 (3)外力:外物对系统内物体的作用力

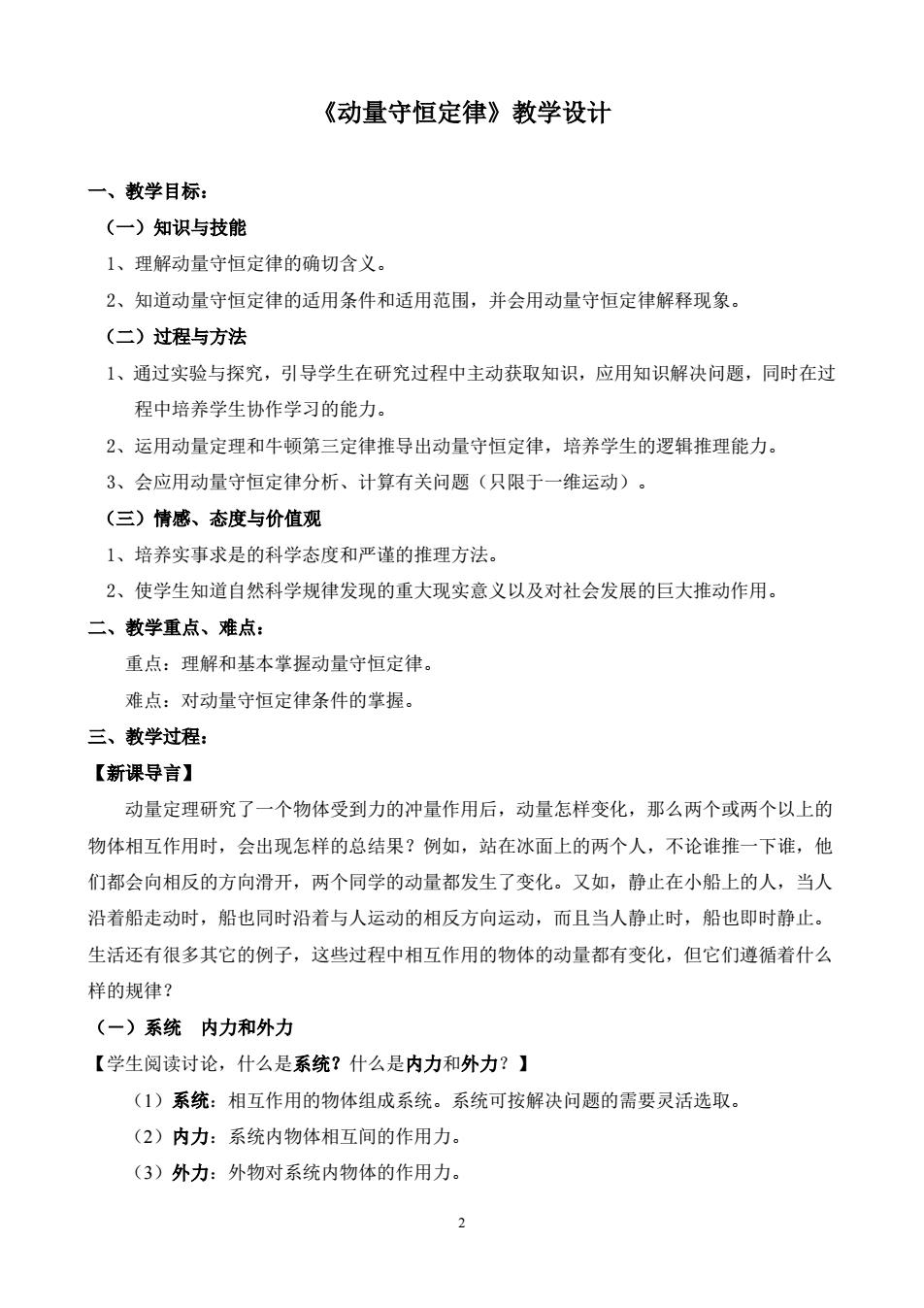

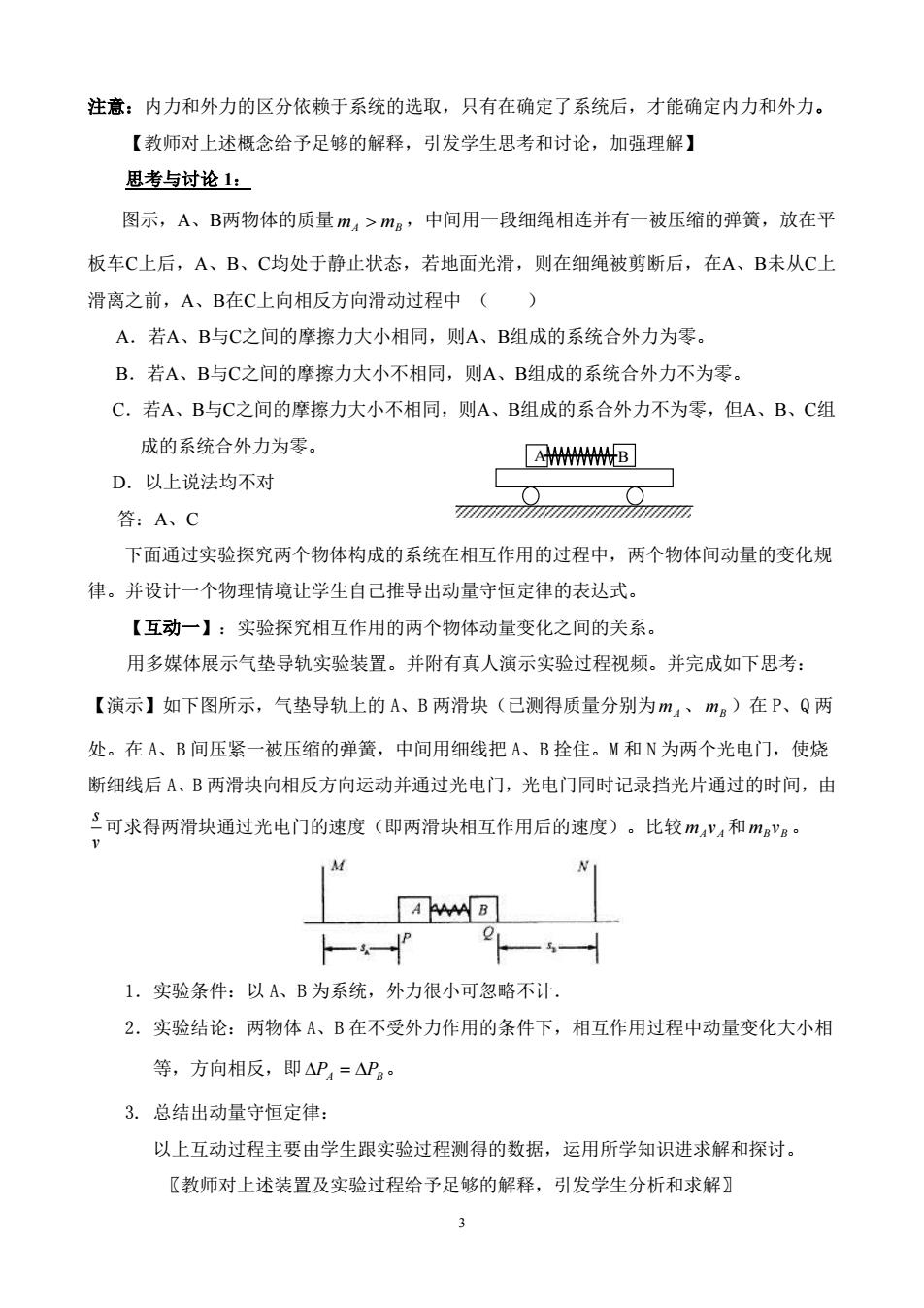

注意:内力和外力的区分依赖于系统的选取,只有在确定了系统后,才能确定内力和外力 【教师对上述概念给予足够的解释,引发学生思考和讨论,加强理解】 思考与讨论1: 图示,A、B两物体的质量m4>ma,中间用一段细绳相连并有一被压缩的弹簧,放在平 板车C上后,A、B、C均处于静止状态,若地面光滑,则在细绳被剪断后,在A、B未从C上 滑离之前,A、B在C上向相反方向滑动过程中() A.若A、B与C之间的摩擦力大小相同,则A、B组成的系统合外力为零。 B.若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系统合外力不为零。 C.若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系合外力不为零,但A、B、C组 成的系统合外力为零。 AWWWB D.以上说法均不对 答:A、C 下面通过实验探究两个物体构成的系统在相互作用的过程中,两个物体间动量的变化规 律。并设计一个物理情境让学生自己推导出动量守恒定律的表达式。 【互动一】:实验探究相互作用的两个物体动量变化之间的关系。 用多媒体展示气垫导轨实验装置。并附有真人演示实验过程视频。并完成如下思考: 【演示】如下图所示,气垫导轨上的A、B两滑块(已测得质量分别为m4、ma)在P、Q两 处。在A、B间压紧一被压缩的弹簧,中间用细线把A、B拴住。M和N为两个光电门,使烧 断细线后A、B两滑块向相反方向运动并通过光电门,光电门同时记录挡光片通过的时间,由 三可求得两滑块通过光电门的速度(即两滑块相互作用后的速度)。比较m和mg。 M N 1.实验条件:以A、B为系统,外力很小可忽略不计. 2.实验结论:两物体A、B在不受外力作用的条件下,相互作用过程中动量变化大小相 等,方向相反,即△P,=△Pa 3.总结出动量守恒定律: 以上互动过程主要由学生跟实验过程测得的数据,运用所学知识进求解和探讨。 〖教师对上述装置及实验过程给予足够的解释,引发学生分析和求解】 3

3 注意:内力和外力的区分依赖于系统的选取,只有在确定了系统后,才能确定内力和外力。 【教师对上述概念给予足够的解释,引发学生思考和讨论,加强理解】 思考与讨论 1: 图示,A、B两物体的质量 mA mB ,中间用一段细绳相连并有一被压缩的弹簧,放在平 板车C上后,A、B、C均处于静止状态,若地面光滑,则在细绳被剪断后,在A、B未从C上 滑离之前,A、B在C上向相反方向滑动过程中 ( ) A.若A、B与C之间的摩擦力大小相同,则A、B组成的系统合外力为零。 B.若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系统合外力不为零。 C.若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系合外力不为零,但A、B、C组 成的系统合外力为零。 D.以上说法均不对 答:A、C 下面通过实验探究两个物体构成的系统在相互作用的过程中,两个物体间动量的变化规 律。并设计一个物理情境让学生自己推导出动量守恒定律的表达式。 【互动一】:实验探究相互作用的两个物体动量变化之间的关系。 用多媒体展示气垫导轨实验装置。并附有真人演示实验过程视频。并完成如下思考: 【演示】如下图所示,气垫导轨上的 A、B 两滑块(已测得质量分别为 mA 、mB )在 P、Q 两 处。在 A、B 间压紧一被压缩的弹簧,中间用细线把 A、B 拴住。M 和 N 为两个光电门,使烧 断细线后 A、B 两滑块向相反方向运动并通过光电门,光电门同时记录挡光片通过的时间,由 v s 可求得两滑块通过光电门的速度(即两滑块相互作用后的速度)。比较 A A m v 和 B B m v 。 1.实验条件:以 A、B 为系统,外力很小可忽略不计. 2.实验结论:两物体 A、B 在不受外力作用的条件下,相互作用过程中动量变化大小相 等,方向相反,即 PA PB。 3. 总结出动量守恒定律: 以上互动过程主要由学生跟实验过程测得的数据,运用所学知识进求解和探讨。 〖教师对上述装置及实验过程给予足够的解释,引发学生分析和求解〗 A B

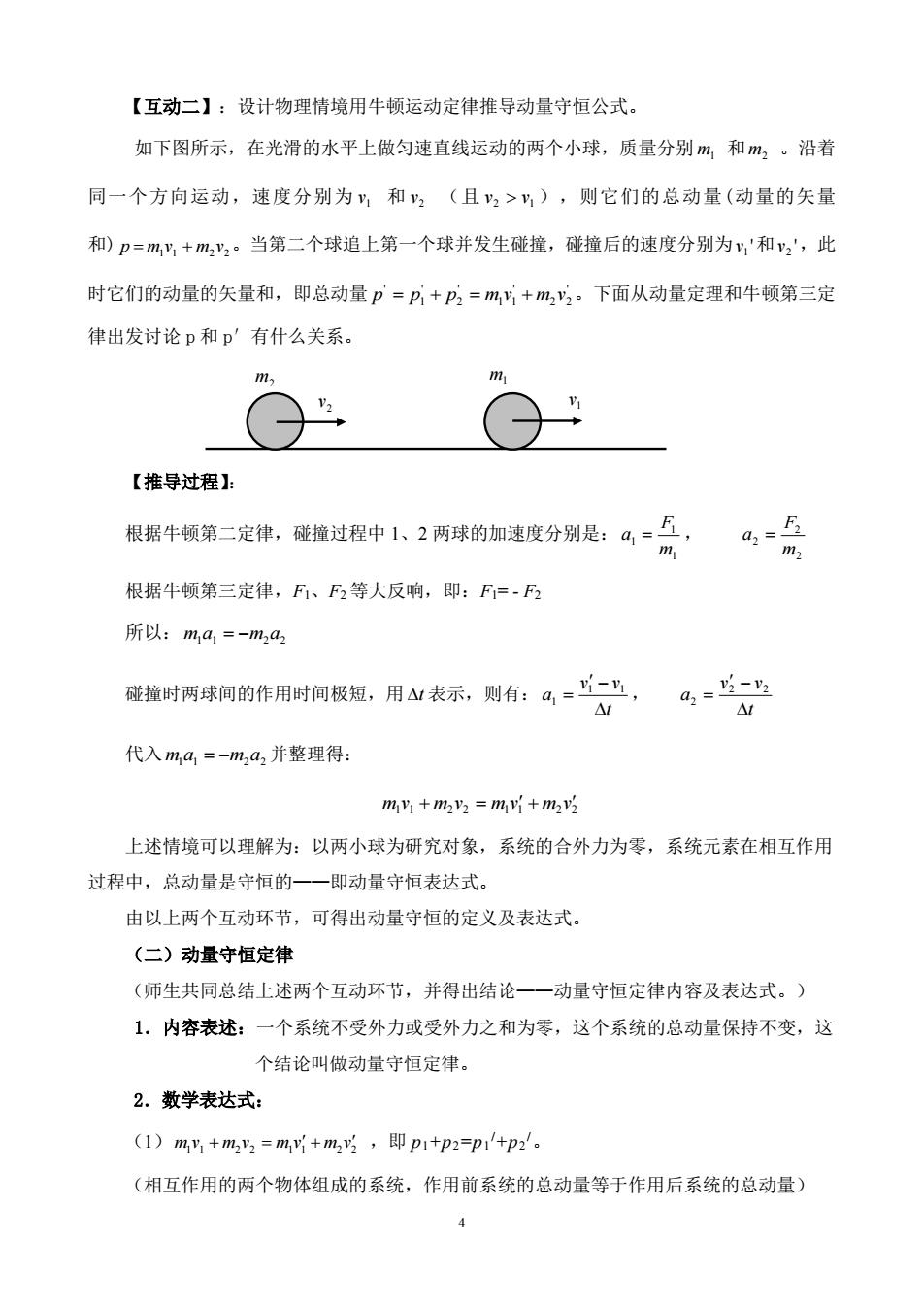

【互动二】:设计物理情境用牛顿运动定律推导动量守恒公式。 如下图所示,在光滑的水平上做匀速直线运动的两个小球,质量分别m,和m,。沿着 同一个方向运动,速度分别为”和,(且,>”),则它们的总动量(动量的矢量 和)=m,+m,y。当第二个球追上第一个球并发生碰撞,碰撞后的速度分别为y'和,',此 时它们的动量的矢量和,即总动量p=P+P=m,+m,。下面从动量定理和牛顿第三定 律出发讨论D和p'有什么关系。 【推导过程】 根据牛顿第二定律,碰撞过程中1、2两球的加速度分别是:4品 F 根据牛顿第三定律,F、F2等大反响,即:F1=-F 所以:m,a=-m,a2 碰撞时两球间的作用时间极短,用山表示,则有:4,=8, 4=-当 △1 △1 代入m,a1=-m,a,并整理得: 上述情境可以理解为:以两小球为研究对象,系统的合外力为零,系统元素在相互作用 过程中,总动量是守恒的一一即动量守恒表达式。 由以上两个互动环节,可得出动量守恒的定义及表达式。 (二)动量守恒定律 (师生共同总结上述两个互动环节,并得出结论一一动量守恒定律内容及表达式。) 1,内容表述:一个系统不受外力或受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变,这 个结论叫做动量守恒定律。 2.数学表达式: (1)m,y1+m,2=m+m,,即p1+p2=p1/+p2。 (相互作用的两个物体组成的系统,作用前系统的总动量等于作用后系统的总动量)

4 【互动二】:设计物理情境用牛顿运动定律推导动量守恒公式。 如下图所示,在光滑的水平上做匀速直线运动的两个小球,质量分别 m1 和 m2 。沿着 同一个方向运动,速度分别为 1 v 和 2 v (且 2 1 v v ),则它们的总动量(动量的矢量 和) 1 1 2 2 p m v m v 。当第二个球追上第一个球并发生碰撞,碰撞后的速度分别为 ' 1 v 和 ' 2 v ,此 时它们的动量的矢量和,即总动量 ' 2 2 ' 1 1 ' 2 ' 1 ' p p p m v m v 。下面从动量定理和牛顿第三定 律出发讨论 p 和 p′有什么关系。 【推导过程】: 根据牛顿第二定律,碰撞过程中 1、2 两球的加速度分别是: 1 1 1 m F a , 2 2 2 m F a 根据牛顿第三定律,F1、F2 等大反响,即:F1= - F2 所以: m1a1 m2a2 碰撞时两球间的作用时间极短,用 t 表示,则有: t v v a 1 1 1 , t v v a 2 2 2 代入 m1a1 m2a2 并整理得: 1 1 2 2 1 1 2 2 m v m v m v m v 上述情境可以理解为:以两小球为研究对象,系统的合外力为零,系统元素在相互作用 过程中,总动量是守恒的——即动量守恒表达式。 由以上两个互动环节,可得出动量守恒的定义及表达式。 (二)动量守恒定律 (师生共同总结上述两个互动环节,并得出结论——动量守恒定律内容及表达式。) 1.内容表述:一个系统不受外力或受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变,这 个结论叫做动量守恒定律。 2.数学表达式: (1) 1 1 2 2 1 1 2 2 m v m v m v m v ,即 p1+p2=p1 /+p2 /。 (相互作用的两个物体组成的系统,作用前系统的总动量等于作用后系统的总动量) m2 m1 2 v 1 v

(2)4p+4pm=0,4p1=-4p2 (相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量增量大小相等、方向相反) (3)△P=0(系统总动量的增量为零) 【注意】:①同一性:上述式中的速度都应相对同一参考系,一般以地面为参考系。 ②矢量性:动量守恒定律的表达式是矢量式,解题时选取正方向后用正、负来 表示方向,将矢量运算变为代数运算。 ③同时性:表达式两边的各个速度必须是同一时刻的速度。 思考与讨论2: 质量为m的小球A在光滑平面上以速度。与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰撞后, 4球速率变为原来的,那末,碰后B球的速度可能值是下面的() A.wB.子wC.w D.v 【分析】:动量守恒定律的矢量性告诉我们,代入数值时要选定正方向,确定各量的正、 负方向.本题中球碰后速度方向未给出,应以正、负两个方向考虑.代入正值计算结果A正 确:代入负值计算则B正确,且不违背实际可能性。 答案:AB. 3.成立条件 动量守恒定律有许多优点。其中最特出的一点是,它对系统过程变化情况不要知道得很 细,只要知道过程始末情况便好。能有效地处理一些过程变化复习的问题。但它的使用要满 足一定的条件。请详细的研究动量定恒定律的内容并结自己的理解,总结出动量守恒定律的 适用条件。 (1)不受外力或受外力之和为零,系统的总动量守恒, (2)系统的内力远大于外力,可忽略外力,系统的总动量守恒 (3)系统在某一方向上满足上述(1)或(2),则在该方向上系统的总动量守恒. 思考与讨论3: 如图所示,子弹打进与固定于墙壁的弹簧相连的木块,此系】 统从子弹开始入射木块到弹簧压缩到最短的过程中,子弹与木块WW☐与 作为一个系统动量是否守恒?说明理由。 7777777777777777777777 【分析】:此题重在引导学生针对不同的对象(系统),对应不同的过程中,受力情况不 同,总动量可能变化,可能守恒。 【通过此题,让学生明白:在学习物理的过程中,重要的一项基本功是正确恰当地选取 5

5 (2)Δp1+Δp2=0,Δp1= -Δp2 (相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量增量大小相等、方向相反) (3)ΔP=0(系统总动量的增量为零) 【注意】:①同一性:上述式中的速度都应相对同一参考系,一般以地面为参考系。 ②矢量性:动量守恒定律的表达式是矢量式,解题时选取正方向后用正、负来 表示方向,将矢量运算变为代数运算。 ③同时性:表达式两边的各个速度必须是同一时刻的速度。 思考与讨论 2: 质量为 m 的小球 A 在光滑平面上以速度 0 与质量为 2m 的静止小球 B 发生正碰,碰撞后, A 球速率变为原来的 3 1 ,那末,碰后 B 球的速度可能值是下面的( ). A. 0 3 1 B. 0 3 2 C. 0 3 4 D. 0 3 5 【分析】:动量守恒定律的矢量性告诉我们,代入数值时要选定正方向,确定各量的正、 负方向. 本题中A球碰后速度方向未给出,应以正、负两个方向考虑. 代入正值计算结果A正 确;代入负值计算则B正确,且不违背实际可能性。 答案:AB. 3.成立条件 动量守恒定律有许多优点。其中最特出的一点是,它对系统过程变化情况不要知道得很 细,只要知道过程始末情况便好。能有效地处理一些过程变化复习的问题。但它的使用要满 足一定的条件。请详细的研究动量定恒定律的内容并结自己的理解,总结出动量守恒定律的 适用条件。 (1)不受外力或受外力之和为零,系统的总动量守恒. (2)系统的内力远大于外力,可忽略外力,系统的总动量守恒. (3)系统在某一方向上满足上述(1)或(2),则在该方向上系统的总动量守恒. 思考与讨论 3: 如图所示,子弹打进与固定于墙壁的弹簧相连的木块,此系 统从子弹开始入射木块到弹簧压缩到最短的过程中,子弹与木块 作为一个系统动量是否守恒?说明理由。 【分析】:此题重在引导学生针对不同的对象(系统),对应不同的过程中,受力情况不 同,总动量可能变化,可能守恒。 【通过此题,让学生明白:在学习物理的过程中,重要的一项基本功是正确恰当地选取 B A