五 普通高等教育“十三五”规划教材 分析化学 邵利民编著

前 ·言 本书是分析化学经典课程体系的改革成果。 分析化学作为“四大化学”之一,是国内外高校化学专业的基础课程。经过长期发展,分 析化学课程已经形成了成熟且稳定的经典体系,强调计算的可实现性。在计算工具欠发达的年 代,前辈研究者们精心推导了各种近似计算公式,这些公式运算简单,复杂度一般不会超过平 方开方、指数/对数。只要记住公式及其适用条件,借助简单计算工具和数学用表就能够解决 问题,甚至是一些稍复杂的难题。因此,“公式化”的经典课程体系得到了广泛认可,时至今 日,国内绝大多数分析化学教材仍然采用这种课程体系。 现代计算机技术高度发展,发达的硬件和丰富的软件可以高效地解决分析化学中的计算问 题。当数值运算不再困难时,经典课程体系的优点便失去了基础,不足则迅速显现,具体表现 在三个方面:一是大量公式及其适用条件需要记忆,导致了学习兴趣的减退:二是诸多公式将 学习焦点集中在问题的求解层面而非分析层面,套用公式解题尽管方便,却降低了主动思考的 必要性,不利于培养创新型人才:三是难以解决某些复杂化学平衡问题,因为无公式可用。因 此,经典课程体系的改革势在必行。 一些教改研究者显然意识到了过量的计算公式对分析化学课程的负面影响,于是在修订教 材时删除了一些烦琐公式。然而,删除烦琐公式就意味着移除了它们所解决的复杂化学平衡问 题,而这些问题正是分析化学的重要内容,不仅不能从教材中移除,反而应该加以强调。 作者通过长期教学实践和研究,建立了分析化学新课程体系。新体系的核心思想是:从基 本定量关系(物料平衡和电荷平衡)入手,完成对化学平衡的分析和算式的推导,数值计算和方 程求解则通过软件完成。新课程体系的特点如下: (1)新课程体系不再包含经典体系中的大量导出公式,是“去公式化”的课程体系,因此 在很大程度上减轻了机械记忆的负担。为了节约解题时间,作者设计了一个界面友好的代数方 程求解软件(源代码见附录4)。同时为了兼顾效率,书中保留了少量适用范围较广的传统公式, 如简单酸碱平衡体系日门估算公式,计算EDTA配位滴定终点误差的林邦公式,以及氧化还原 滴定中化学计量点电势的计算公式等。 (2)新课程体系为解决复杂化学平衡问题提供了统一的思路和模式。例如,建立了酸碱平 衡体系山门的通用计算策略、终点误差的通用计算策略,以及高精度滴定曲线的通用绘制策略。 对于部分例题,补充了经典解法,以作为参考和对比。不难发现,一些传统的解题技巧已变成 更广泛背景下的特例。 (3)新课程体系解决了一些传统方法无能为力的复杂化学问题澄清了一些似是而非的结 论,如混合酸的准确滴定判别:剖析了一些近似解法存在的问题,如复杂配位平衡体系的计算 碘量法的终点误差计算、MnS沉淀的溶解度计算等。 大学分析化学的另一个重要组成部分是数理统计方法及其应用.本书对这部分内容的编排

.i: 前言 也有别于传统教材:较为系统地介绍常用数理统计方法的基本原理,而不是只停留在应用层面。 数理统计的特点是计算简单,原理和概念相对难懂。然而,只有理解原理,才能实现对方法的 正确应用,以及对结果的合理阐释。“知其然”固然有用, “知其所以然”更加重要 对本书的一些内容安排说明如下: (1)本书没有包括传统教材中的吸光光度法,是出于两点考虑:一是吸光光度法属于分子 光谱分析,在高年级的仪器分析课程中,学生将系统学习这部分知识:二是在使用传统教材的 实际教学中,由于课时限制,对这部分内容最多只是简单介绍。 (2)本书包含较多例题,以帮助读者更好地理解和掌握新课程体系。例题解答过程较为详 细,目的是呈现出解题思路和分析过程,吸引读者主动思考,而不是被动地接受答案。对于 些复杂题目,解题之后主动设疑,深入探讨。例题标注了难度,学习重点不同的读者可以根据 实际情况进行选择。 (3)对于某些例题,求解时的中间结果多保留了2位有效数字,以减小数值计算中截断误 差的累积。如果在计算机上编程求解,建议通过变量保留所有中间结果,不要人为截断。书中 习题给出了参考答案,计算所需要的常数均取自本书附录。如果使用的常数不同,结果可能略 有差异。 (4)本书涉及一些数学、统计学以及计算机知识。在不影响整体结构的前提下,将这些知 识与定量化学分析知识做了分隔,或将其独立成节(如第2章2.3节),或以附录形式给出(附 录1~附录5)。对于实用性知识,如计算步骤,进行了归纳总结,以信息栏的形式给出。 在本书的撰写过程中,作者参考了很多知名教材和专著,得到了许多珍贵的信息。前辈们 以简单的计算工具创建并完善了分析化学经典课程体系,令后学钦佩不已,这里谨致以崇高敬 意和由衷感谢。本书得到国家自然科学基金、安徽省重大教学改革研究项目以及中国科学 技术大学教学研究项目的支持,在这里一并表示谢意。感谢我曾经教授过的中国科学技术 大学本科学生,在分析化学的学习中,他们提出过很多建设性的意见,为提高本书的质量 起到了重要作用 本书从构思到成型,己历五载,增删数次。作者努力做到概念准确、表述清晰,避免文字 设障。尽管如此,书中疏漏和不足在所难免,恳请读者不吝赐教:Ishao(@ustc.edu.cn。 作者 2016年3月

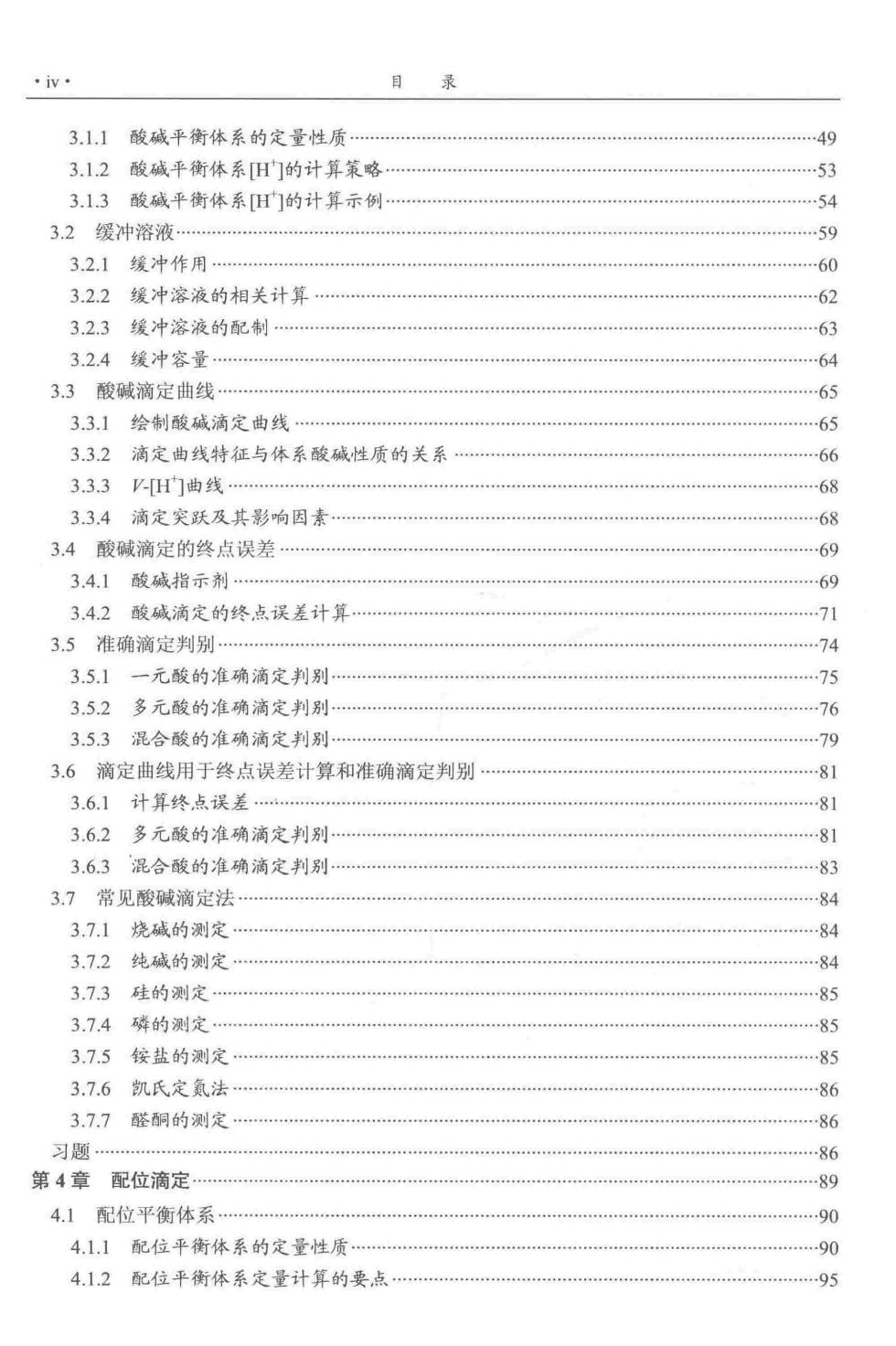

目 录 前言 第1章绪论 1.1分析化学概述 1.1.1分析化学及其作用 1.1.2分析化学分类. 1.1.3分析化学简史 12滴定分析法. 1.2.1滴定分析简史 1.2.2滴定分析的基础概念 1.2.3容量分析仪器 1.2.4滴定方式 12 13 第2章分析化学中的误差和统计学处理. 14 2.1分析化学中的误差. 14 2.2实验数据中的误差传递 16 2.2.1系统误差传递 12 2.2.2随机误差传递 .18 2.3数理统计基础知识. 18 2.3.1在误差分析中应用数理统计方法的必要性 19 2.3.2随机变量及其分布 19 2.3.3显著性检验. 29 2.3.4传统的统计数值表. 35 2.4数理统计方法在误差分析中的具体应用. 36 2.4.1检测限和定量限 36 2.4.2分析结果精密度的检验 37 2.4.3两组数据精密度的比较 30 2.4.4置信区间. 41 2.4.5 平均值与参考值的比较 42 2.4.6两个平均值的比较 44 2.4.7两组配对数据的比较 45 习题.。 .46 第3章酸碱滴定· 49 3.1酸碱平衡体系 49

iw. 目 3.1.1酸碱平衡体系的定量性质. 3.1.2酸碱平衡体系旧门的计算策略 .53 3.1.3酸碱平衡体系旧门的计算示例 .54 3.2缓冲溶液. .59 3.2.】缓冲作用. 3.2.2缓冲溶液的相关计算 3.2.3缓冲溶液的配制. 63 324鳄冲究量. .64 3.3酸碱滴定曲线. -65 3.3.】绘制酸碱滴定曲线. .65 3.3.2滴定曲线特征与体系酸碱性质的关系 6 33.3V[H曲线. 68 3.3.4滴定突跃及其影响因素 3.4酸碱滴定的终点误差. 69 3.4.1酸碱指示剂 3.4.2酸碱滴定的终点误差计算 7 3.5准确滴定判别. .74 3.5.1一元酸的准确滴定判别 3.5.2多元酸的准确滴定判别 .76 3.5.3混合酸的准确滴定判别 3.6滴定曲线用于终点误差计算和准确滴定判别 81 3.6.1计算终点误差 81 3.6.2多元酸的准确滴定判别. 81 3.6.3混合酸的准确滴定判别 83 3.7常见酸碱滴定法 -84 3.7.1烧碱的测定. 84 3.7.2纯碱的测定 84 3.7.3硅的测定. 8 3.7.4磷的测定 3.7.5铵盐的测定 85 3.7.6凯氏定氦法 86 3.7.7醛酮的测定. -86 习题.86 第4章配位滴定. .89 4.1配位平衡体系 .90 4.1.1配位平衡体系的定量性质 .90 4.12配位平衡体系定量计算的要点 95