第一章 茶叶分类 本章重点: 茶叶命名的依据, 茶叶分类依据, 茶叶分类理论,茶叶分类方法 §1-1 茶叶命名 我国茶区广阔,茶树品种资源丰富。品种适制性也很广,有的品种适制一种茶类,有 的品种适制二、三种以上茶类。品种的质量不同,制茶的品质也不同。品种多,茶类也就多。 特别是我国历代劳动人民发挥了无穷的智慧,创制发明了各种不同的制法,制成各色 各样的茶类,有绿茶、黄、黑、白、红、青茶,以及再加工茶类,如花茶和蒸压茶。外形内 质都有一定的差异。每一茶类的制法在同一工序中,又有不同的变化,因而制茶的色香味也 有差异,而分数种以至数十种。我国现有大同小异的数百种茶叶,为世界上茶类最多的国家。 (一)、茶叶命名的依据 茶叶命名是茶叶分类的重要程序之一,一种茶叶必须有一个名称以为标志。不论作为 分类研究或实际应用,茶叶皆非有一专门名称不可。命名与分类可以联系一起,如工夫红茶, 前者是命名,后者是分类;又如白毫银针或岩茶水仙,前者是分类,后者是命名。茶叶名称 通常是带有描写性的,名称文雅也是其它商品所不及的。 茶叶命名的依据,除以形状,色香味和茶树品种等不同外,还有以生产地区、采摘时 期和技术措施及销路等等不同,而命名也不同。 A、 形状:珍眉,六安瓜片、紫笋、雀舌、松针等类型。 B、色香味:黄芽、敬亭绿雪;云南十里香、兰花、安溪香橼;泉州绿豆绿,江华苦茶, 安溪桃仁。 C、生产地区:以地名为特种名茶。 历史名茶:唐代寿州黄芽,绍兴日铸;宋代六安龙芽,顾清紫笋。 沾袭下来:杭州龙井,洞庭碧螺,武夷岩茶。 近代名茶:南京雨花,安化松针,信阳毛尖,六安瓜片。 D、采摘时期: 如古时的探春、次春,现时的明前、雨前。 云南现时的春蕊,春尖,过去分春中、春尾,二水、谷花;安溪的秋香,冬片; 采制季节分春茶、夏、秋等。 E、制茶技术不同而命名。 炒、蒸、烘、晒青;工夫茶,花茶。 F、茶树不同 乌龙、水仙、铁观音、毛蟹等等。 G、销路:内销,外销,边销茶。 H、创制人命名:熙春、大方等。 茶叶种类繁多,名称不一,同一茶叶有十多个名目。如内地的绿名茶,外形内质大同小异, 名称不同,古今都有,如毛峰、雀舌、龙芽、莲心、麦颗,蜂翅数种名称。 茶类不同而名相同的,其品质相差很大,如青茶的莲芯和绿茶的莲芯;绿黄茶的银针 (白茶也有),红青茶的小种,绿黑茶的贡尖等。这些混乱的名称,在研究分类时,都要以 此审定,改换俗名重新定名

第一章 茶叶分类 本章重点: 茶叶命名的依据, 茶叶分类依据, 茶叶分类理论,茶叶分类方法 §1-1 茶叶命名 我国茶区广阔,茶树品种资源丰富。品种适制性也很广,有的品种适制一种茶类,有 的品种适制二、三种以上茶类。品种的质量不同,制茶的品质也不同。品种多,茶类也就多。 特别是我国历代劳动人民发挥了无穷的智慧,创制发明了各种不同的制法,制成各色 各样的茶类,有绿茶、黄、黑、白、红、青茶,以及再加工茶类,如花茶和蒸压茶。外形内 质都有一定的差异。每一茶类的制法在同一工序中,又有不同的变化,因而制茶的色香味也 有差异,而分数种以至数十种。我国现有大同小异的数百种茶叶,为世界上茶类最多的国家。 (一)、茶叶命名的依据 茶叶命名是茶叶分类的重要程序之一,一种茶叶必须有一个名称以为标志。不论作为 分类研究或实际应用,茶叶皆非有一专门名称不可。命名与分类可以联系一起,如工夫红茶, 前者是命名,后者是分类;又如白毫银针或岩茶水仙,前者是分类,后者是命名。茶叶名称 通常是带有描写性的,名称文雅也是其它商品所不及的。 茶叶命名的依据,除以形状,色香味和茶树品种等不同外,还有以生产地区、采摘时 期和技术措施及销路等等不同,而命名也不同。 A、 形状:珍眉,六安瓜片、紫笋、雀舌、松针等类型。 B、色香味:黄芽、敬亭绿雪;云南十里香、兰花、安溪香橼;泉州绿豆绿,江华苦茶, 安溪桃仁。 C、生产地区:以地名为特种名茶。 历史名茶:唐代寿州黄芽,绍兴日铸;宋代六安龙芽,顾清紫笋。 沾袭下来:杭州龙井,洞庭碧螺,武夷岩茶。 近代名茶:南京雨花,安化松针,信阳毛尖,六安瓜片。 D、采摘时期: 如古时的探春、次春,现时的明前、雨前。 云南现时的春蕊,春尖,过去分春中、春尾,二水、谷花;安溪的秋香,冬片; 采制季节分春茶、夏、秋等。 E、制茶技术不同而命名。 炒、蒸、烘、晒青;工夫茶,花茶。 F、茶树不同 乌龙、水仙、铁观音、毛蟹等等。 G、销路:内销,外销,边销茶。 H、创制人命名:熙春、大方等。 茶叶种类繁多,名称不一,同一茶叶有十多个名目。如内地的绿名茶,外形内质大同小异, 名称不同,古今都有,如毛峰、雀舌、龙芽、莲心、麦颗,蜂翅数种名称。 茶类不同而名相同的,其品质相差很大,如青茶的莲芯和绿茶的莲芯;绿黄茶的银针 (白茶也有),红青茶的小种,绿黑茶的贡尖等。这些混乱的名称,在研究分类时,都要以 此审定,改换俗名重新定名

§1-2 茶叶分类 茶类繁多,品质很不一致。茶叶分类是研究与比较其同异,分门别类,合理排列,使 在混杂中建立有条理的系统,便于识别其品质和制法的(发展)差异。 一、茶叶分类的历史 唐时蒸青饼茶,陆羽就以烹茶方法不同而分为粗茶、散茶、末茶、饼茶,这四种茶烹饮 方法都不同,即所谓乃斫(zhuó.刀斧砍),乃熬,乃炀(yáng)乃舂(chōng.捣碎) 斫:粗大的饼茶先切细. 熬:饼松散容易吸收水汽,要先锅炒. 炀:饼茶碾末过久潮湿,要先烘焙. 舂:整块饼茶要先碾碎,然后烹饮. 宋朝由蒸青团茶发展到蒸青散茶。据元朝马端临写的《文献通考》记载,从外形不同而 分三类:①片茶如龙凤 石乳之类十二等;②散茶如雨前,雨后十一等;③腊茶,如腊面之 类十二等。宋朝贡茶花色繁多,不是片茶就是腊面;散茶是宋未的产品,花色也不少。 元朝团茶逐渐被淘汰,散茶大发展。从鲜叶老嫩不同,而分两类:芽茶(探春,紫笋, 拣尖)。叶茶(雨前,雨后)。 明朝冲破绿茶范围,发明红茶,黄、黑茶。 清朝制茶技术相当发达,白茶,青茶,花茶相继出现。为了应用曾建立若干不同的分类 系统。以产地分(平水,武夷),以内外销的销路分;以制法分(发酵茶,不发酵茶);以品 质分红、绿、青、白等,以制茶季节如春,夏等。 以上这些方法,既不全面,又未能表示茶类不同的特点,不合乎这种分类条件的茶叶, 则未包括在内。 二、茶叶分类理论 茶叶是一种饮用商品,突出的区别是质量的差异,说到茶叶就提到品质的好坏。品质差 异主要是制法不同,理想分类的方法必须具备两个条件:①一方面必须表明品质系统性;另 一方面表明制法的系统性;同时,要抓住主要的内含物变化的系统性。茶类发展的先后,应 作为茶叶分类排列的次序。就是在传统而通俗的分类方法在基础上加以系统化,便以应用。 茶叶分类应以制茶的方法为基础。茶叶种类的发展是根据制法演变。 这个茶类演变到那个茶类,制法有很大的改革。这是要经过相当长的历史时期,在这个 阶段,制法逐渐地革新改变,茶叶品质也不断变化,因而产生许多品质不同,但是相近似的 茶类。由量变到质变,到一定时期,就成为一种新茶类。每一茶类都有共同的制法特点。如 红茶都有一个共同促进酶的活化,使黄烷醇类氧化较完全的发酵过程;绿茶都有共同破坏酶 的活化,制止黄烷醇类氧化的杀青过程;黑茶都有沤堆做色过程。两种茶叶品质很相似,表 明制法也很近似。反之,两种品质区别大,制法不相似,关系不密切。比如红茶中的小种红 茶与工夫红茶品质区别不大,制法相似;二者与切细(浓强鲜)红茶区别大,这主要切细红 茶揉捻时边揉边切,揉切\揉捻大不相同,制法与有很大不同。 茶叶类型不同,主要是从制法中产生的,茶叶分类应首先以制法为依据,才有完整地合 理的系统。 其次,结合茶叶品质的系统性。 如绿茶的色泽都属于绿色范围,只是色变深浅,明亮暗枯不同。如黑色变黄,则是属于 不同茶类。贮藏或制法不好除外。 君山银针色泽泛黄,属于黄茶类,主要是制法经过闷黄过程,与绿茶不同,错看为绿茶 类,其实是黄茶类。 青茶的似绿非绿而夹青色(砂绿色),容易被错看为绿茶类,其实是经过萎雕过程,而

§1-2 茶叶分类 茶类繁多,品质很不一致。茶叶分类是研究与比较其同异,分门别类,合理排列,使 在混杂中建立有条理的系统,便于识别其品质和制法的(发展)差异。 一、茶叶分类的历史 唐时蒸青饼茶,陆羽就以烹茶方法不同而分为粗茶、散茶、末茶、饼茶,这四种茶烹饮 方法都不同,即所谓乃斫(zhuó.刀斧砍),乃熬,乃炀(yáng)乃舂(chōng.捣碎) 斫:粗大的饼茶先切细. 熬:饼松散容易吸收水汽,要先锅炒. 炀:饼茶碾末过久潮湿,要先烘焙. 舂:整块饼茶要先碾碎,然后烹饮. 宋朝由蒸青团茶发展到蒸青散茶。据元朝马端临写的《文献通考》记载,从外形不同而 分三类:①片茶如龙凤 石乳之类十二等;②散茶如雨前,雨后十一等;③腊茶,如腊面之 类十二等。宋朝贡茶花色繁多,不是片茶就是腊面;散茶是宋未的产品,花色也不少。 元朝团茶逐渐被淘汰,散茶大发展。从鲜叶老嫩不同,而分两类:芽茶(探春,紫笋, 拣尖)。叶茶(雨前,雨后)。 明朝冲破绿茶范围,发明红茶,黄、黑茶。 清朝制茶技术相当发达,白茶,青茶,花茶相继出现。为了应用曾建立若干不同的分类 系统。以产地分(平水,武夷),以内外销的销路分;以制法分(发酵茶,不发酵茶);以品 质分红、绿、青、白等,以制茶季节如春,夏等。 以上这些方法,既不全面,又未能表示茶类不同的特点,不合乎这种分类条件的茶叶, 则未包括在内。 二、茶叶分类理论 茶叶是一种饮用商品,突出的区别是质量的差异,说到茶叶就提到品质的好坏。品质差 异主要是制法不同,理想分类的方法必须具备两个条件:①一方面必须表明品质系统性;另 一方面表明制法的系统性;同时,要抓住主要的内含物变化的系统性。茶类发展的先后,应 作为茶叶分类排列的次序。就是在传统而通俗的分类方法在基础上加以系统化,便以应用。 茶叶分类应以制茶的方法为基础。茶叶种类的发展是根据制法演变。 这个茶类演变到那个茶类,制法有很大的改革。这是要经过相当长的历史时期,在这个 阶段,制法逐渐地革新改变,茶叶品质也不断变化,因而产生许多品质不同,但是相近似的 茶类。由量变到质变,到一定时期,就成为一种新茶类。每一茶类都有共同的制法特点。如 红茶都有一个共同促进酶的活化,使黄烷醇类氧化较完全的发酵过程;绿茶都有共同破坏酶 的活化,制止黄烷醇类氧化的杀青过程;黑茶都有沤堆做色过程。两种茶叶品质很相似,表 明制法也很近似。反之,两种品质区别大,制法不相似,关系不密切。比如红茶中的小种红 茶与工夫红茶品质区别不大,制法相似;二者与切细(浓强鲜)红茶区别大,这主要切细红 茶揉捻时边揉边切,揉切\揉捻大不相同,制法与有很大不同。 茶叶类型不同,主要是从制法中产生的,茶叶分类应首先以制法为依据,才有完整地合 理的系统。 其次,结合茶叶品质的系统性。 如绿茶的色泽都属于绿色范围,只是色变深浅,明亮暗枯不同。如黑色变黄,则是属于 不同茶类。贮藏或制法不好除外。 君山银针色泽泛黄,属于黄茶类,主要是制法经过闷黄过程,与绿茶不同,错看为绿茶 类,其实是黄茶类。 青茶的似绿非绿而夹青色(砂绿色),容易被错看为绿茶类,其实是经过萎雕过程,而

后杀青的。制法与绿茶稍有差别,是属于青茶类。青茶类的色泽是绿泛黄的青色,从浅到深, 直到铁观音的色泽,就靠近红茶类的色泽。 由色度的量变到质变,色泽就越出青色的范围,就变成持红茶,制法与青茶大不相同。 茶叶分类要以看到的色泽变化的系统性为依据。色泽的区别,包括干看的叶色,湿看的 汤色和叶底。色泽不同,内质也不同,辨别色泽,就略知内质的不同。绿、黄、黑、白、青、 红的分类,色泽不同差异很大而且制法和品质各有一个系统。 外形也为分类依据之一。品质的另一特点,是外形差异很大,特别是我国绿茶类,形状 是突出的区别。如分珠茶、片茶、眉茶、尖茶等。外形不同,造形的技术不同,内质也不同。 茶类的发展历史先后也可作为茶叶分类依据的参考。最早是绿茶,其次是黄茶和黑茶, 再次是白茶和红茶,最后是青茶。依制法与品质的系统性和内质主要变化,以及茶类发展, 分为六大茶类,也符合传统而通俗分类方法。 三. 再加工茶叶的分类依据 茶叶分类以制法与品质的系统性为“纲”。品质的不同取决于制法不同,各种茶类制成毛茶, 品质大致稳定。 在毛茶加工进程中,品质变化不大。再加工茶类,如各类花茶的品质虽稍有变异,但品 质基本上未越出该茶的系统性。再加工茶类应该是“目”而不是纲。 再加工茶叶的分类,应以毛茶为依据,茶类品质的形成主要决定于鲜叶加工。再制绿花 茶内质虽然起了一些变化,但品质还是以绿茶品质为主,仍属绿茶类;青花茶还是青茶品质 为主。黑砖茶,红砖茶仍属黑茶。 云南沱茶,饼茶和小圆饼茶,晒青绿茶,品质和制法靠近绿茶。 而云南紧茶,大圆饼茶,同是晒青。但压制前必先堆积促进变色,在干燥过程中,“发 花”色香味变化很大,与绿茶不同。从再制方法和品质都靠近黑茶,应归入黑茶类。 四. 茶叶分类方法 各种茶叶品质不同,制法也不同。制法特别是特征制法不同,其分类依据更不同,因此,首 先以制法分为几大类,在制法的基础上结合品质特征再加细致加以区分,下面结合六个茶类 是以下: 绿茶类: 鲜叶经杀青,揉捻,干燥三个工序,在杀青工序中,采用高温快速杀青,破坏酶的 活性,制止多酚类化合物的酶性氧化,保持绿叶清汤的品质特点。 高温杀青是绿茶类制法的主要特点,绿茶首先根据杀青方法不同分为蒸青(蒸汽杀 青)和炒青,红外线杀青三种;再根据干燥的方法又分为炒干,烘干,晒干三种;然后依外 形不同分为圆,长,针形,尖形,片形等。 比如:信阳毛尖属炒青的烘干,针形茶,云南饼茶属炒青片晒干的针形茶,龙井属炒青 的炒干扁形茶。 黄茶类: 制法基本上与绿茶相同,只是在揉捻或初干后经过特殊的闷黄工序,促进多酚类化 合物氧化,形成黄叶黄汤的独特品质。 根据闷黄的先后为: 杀青后湿坯堆积闷黄:涔山毛尖,台湾﹑苏联黄茶。 揉捻后湿坯堆积闷黄:黄大茶,黄小茶,君山银针。 黑茶类: 鲜叶经杀青,揉捻,渥堆,干燥四个工序。 渥堆时间较长,多酚类化合物自动氧化,程度较黄茶更充分,经过微生作用,从而 形成毛茶色泽油黑或暗褐,茶汤褐黄或褐红的特征。根据渥堆法不同分:

后杀青的。制法与绿茶稍有差别,是属于青茶类。青茶类的色泽是绿泛黄的青色,从浅到深, 直到铁观音的色泽,就靠近红茶类的色泽。 由色度的量变到质变,色泽就越出青色的范围,就变成持红茶,制法与青茶大不相同。 茶叶分类要以看到的色泽变化的系统性为依据。色泽的区别,包括干看的叶色,湿看的 汤色和叶底。色泽不同,内质也不同,辨别色泽,就略知内质的不同。绿、黄、黑、白、青、 红的分类,色泽不同差异很大而且制法和品质各有一个系统。 外形也为分类依据之一。品质的另一特点,是外形差异很大,特别是我国绿茶类,形状 是突出的区别。如分珠茶、片茶、眉茶、尖茶等。外形不同,造形的技术不同,内质也不同。 茶类的发展历史先后也可作为茶叶分类依据的参考。最早是绿茶,其次是黄茶和黑茶, 再次是白茶和红茶,最后是青茶。依制法与品质的系统性和内质主要变化,以及茶类发展, 分为六大茶类,也符合传统而通俗分类方法。 三. 再加工茶叶的分类依据 茶叶分类以制法与品质的系统性为“纲”。品质的不同取决于制法不同,各种茶类制成毛茶, 品质大致稳定。 在毛茶加工进程中,品质变化不大。再加工茶类,如各类花茶的品质虽稍有变异,但品 质基本上未越出该茶的系统性。再加工茶类应该是“目”而不是纲。 再加工茶叶的分类,应以毛茶为依据,茶类品质的形成主要决定于鲜叶加工。再制绿花 茶内质虽然起了一些变化,但品质还是以绿茶品质为主,仍属绿茶类;青花茶还是青茶品质 为主。黑砖茶,红砖茶仍属黑茶。 云南沱茶,饼茶和小圆饼茶,晒青绿茶,品质和制法靠近绿茶。 而云南紧茶,大圆饼茶,同是晒青。但压制前必先堆积促进变色,在干燥过程中,“发 花”色香味变化很大,与绿茶不同。从再制方法和品质都靠近黑茶,应归入黑茶类。 四. 茶叶分类方法 各种茶叶品质不同,制法也不同。制法特别是特征制法不同,其分类依据更不同,因此,首 先以制法分为几大类,在制法的基础上结合品质特征再加细致加以区分,下面结合六个茶类 是以下: 绿茶类: 鲜叶经杀青,揉捻,干燥三个工序,在杀青工序中,采用高温快速杀青,破坏酶的 活性,制止多酚类化合物的酶性氧化,保持绿叶清汤的品质特点。 高温杀青是绿茶类制法的主要特点,绿茶首先根据杀青方法不同分为蒸青(蒸汽杀 青)和炒青,红外线杀青三种;再根据干燥的方法又分为炒干,烘干,晒干三种;然后依外 形不同分为圆,长,针形,尖形,片形等。 比如:信阳毛尖属炒青的烘干,针形茶,云南饼茶属炒青片晒干的针形茶,龙井属炒青 的炒干扁形茶。 黄茶类: 制法基本上与绿茶相同,只是在揉捻或初干后经过特殊的闷黄工序,促进多酚类化 合物氧化,形成黄叶黄汤的独特品质。 根据闷黄的先后为: 杀青后湿坯堆积闷黄:涔山毛尖,台湾﹑苏联黄茶。 揉捻后湿坯堆积闷黄:黄大茶,黄小茶,君山银针。 黑茶类: 鲜叶经杀青,揉捻,渥堆,干燥四个工序。 渥堆时间较长,多酚类化合物自动氧化,程度较黄茶更充分,经过微生作用,从而 形成毛茶色泽油黑或暗褐,茶汤褐黄或褐红的特征。根据渥堆法不同分:

湿坯渥堆发酵: 蒸压变色:湘一、二、三号。 蒸压定型:黑砖茶,花砖茶,茯砖。干坯渥堆发酵 散茶 湖北老青茶 蒸压定型:云南紧茶 广西六堡茶 成茶堆积再发酵: 蒸压 康砖茶,金尖,四川茯砖 湖北青砖茶 炒压 方包茶 安化茯砖 白茶类: 鲜叶经萎凋和干燥两个工序. 其制造特点是不经高温破坏酶的活性,也不创造条件促进多酶类化合物酶性氧化,而 是任其自动缓慢氧化,形成茶芽满披白色茸毛,汤色浅淡的品质特征。 根据萎凋程度分: 全萎凋: 芽茶 政和银针 叶茶 政和白牡丹 半萎凋: 芽茶 白云雪芽﹑银针 叶茶 贡眉,寿眉 青茶类: 鲜叶经萎凋,做青,杀青,揉捻,干燥等工序 它的制法特征先适当促进多酚类化合物氧化,达到一定程序后,再采用高温炒青制止多 酚类化合物的酶性氧化,使茶叶形成绿叶红镶边,汤色金黄,香味醇,兼具红,绿茶的品质 特征。 按做青程度和产地分: 闽北青茶:代表武夷岩茶,大红袍,铁罗汉,单枞奇种。 闽南青茶:安溪铁观音,梅占,色种。 广东青茶:凤凰单枞,水仙。 台湾: 乌龙色种 按产地又可这样分: 分为岩茶,洲茶,山茶 按动作轻重分: 闽南青茶,台湾青茶,闽南青茶,广东青茶,做手做青萎凋青茶。 散茶,束茶(外形成卷条为散茶,卷条扎束成捆为束茶) 窨花青茶: 散茶,困茶(龙团香茶) 红茶类: 红茶似红非红的品质特点,说是红色红汤其实是黄红色。要求黄烷醇类较深刻地氧化。 先以酶促进作用为主,后以自动氧化为主。经过萎凋,揉捻,发酵,干燥四个工序。 制法特点是:经过室温自然渥红或热化的作用。 依制法:成茶外形和品质不同而分小种红茶,工夫红茶,切细红茶,窨花红茶,蒸压红 茶等六类。 小种红茶经过萎凋,揉捻,渥红,锅炒,毛烘,拣剔复烘等工序。其中熏蒸为松木。故 成品茶有松木香味。而在福建崇安桐木其范围内的产品有自然的松木香味,叫正山小种。而

湿坯渥堆发酵: 蒸压变色:湘一、二、三号。 蒸压定型:黑砖茶,花砖茶,茯砖。干坯渥堆发酵 散茶 湖北老青茶 蒸压定型:云南紧茶 广西六堡茶 成茶堆积再发酵: 蒸压 康砖茶,金尖,四川茯砖 湖北青砖茶 炒压 方包茶 安化茯砖 白茶类: 鲜叶经萎凋和干燥两个工序. 其制造特点是不经高温破坏酶的活性,也不创造条件促进多酶类化合物酶性氧化,而 是任其自动缓慢氧化,形成茶芽满披白色茸毛,汤色浅淡的品质特征。 根据萎凋程度分: 全萎凋: 芽茶 政和银针 叶茶 政和白牡丹 半萎凋: 芽茶 白云雪芽﹑银针 叶茶 贡眉,寿眉 青茶类: 鲜叶经萎凋,做青,杀青,揉捻,干燥等工序 它的制法特征先适当促进多酚类化合物氧化,达到一定程序后,再采用高温炒青制止多 酚类化合物的酶性氧化,使茶叶形成绿叶红镶边,汤色金黄,香味醇,兼具红,绿茶的品质 特征。 按做青程度和产地分: 闽北青茶:代表武夷岩茶,大红袍,铁罗汉,单枞奇种。 闽南青茶:安溪铁观音,梅占,色种。 广东青茶:凤凰单枞,水仙。 台湾: 乌龙色种 按产地又可这样分: 分为岩茶,洲茶,山茶 按动作轻重分: 闽南青茶,台湾青茶,闽南青茶,广东青茶,做手做青萎凋青茶。 散茶,束茶(外形成卷条为散茶,卷条扎束成捆为束茶) 窨花青茶: 散茶,困茶(龙团香茶) 红茶类: 红茶似红非红的品质特点,说是红色红汤其实是黄红色。要求黄烷醇类较深刻地氧化。 先以酶促进作用为主,后以自动氧化为主。经过萎凋,揉捻,发酵,干燥四个工序。 制法特点是:经过室温自然渥红或热化的作用。 依制法:成茶外形和品质不同而分小种红茶,工夫红茶,切细红茶,窨花红茶,蒸压红 茶等六类。 小种红茶经过萎凋,揉捻,渥红,锅炒,毛烘,拣剔复烘等工序。其中熏蒸为松木。故 成品茶有松木香味。而在福建崇安桐木其范围内的产品有自然的松木香味,叫正山小种。而

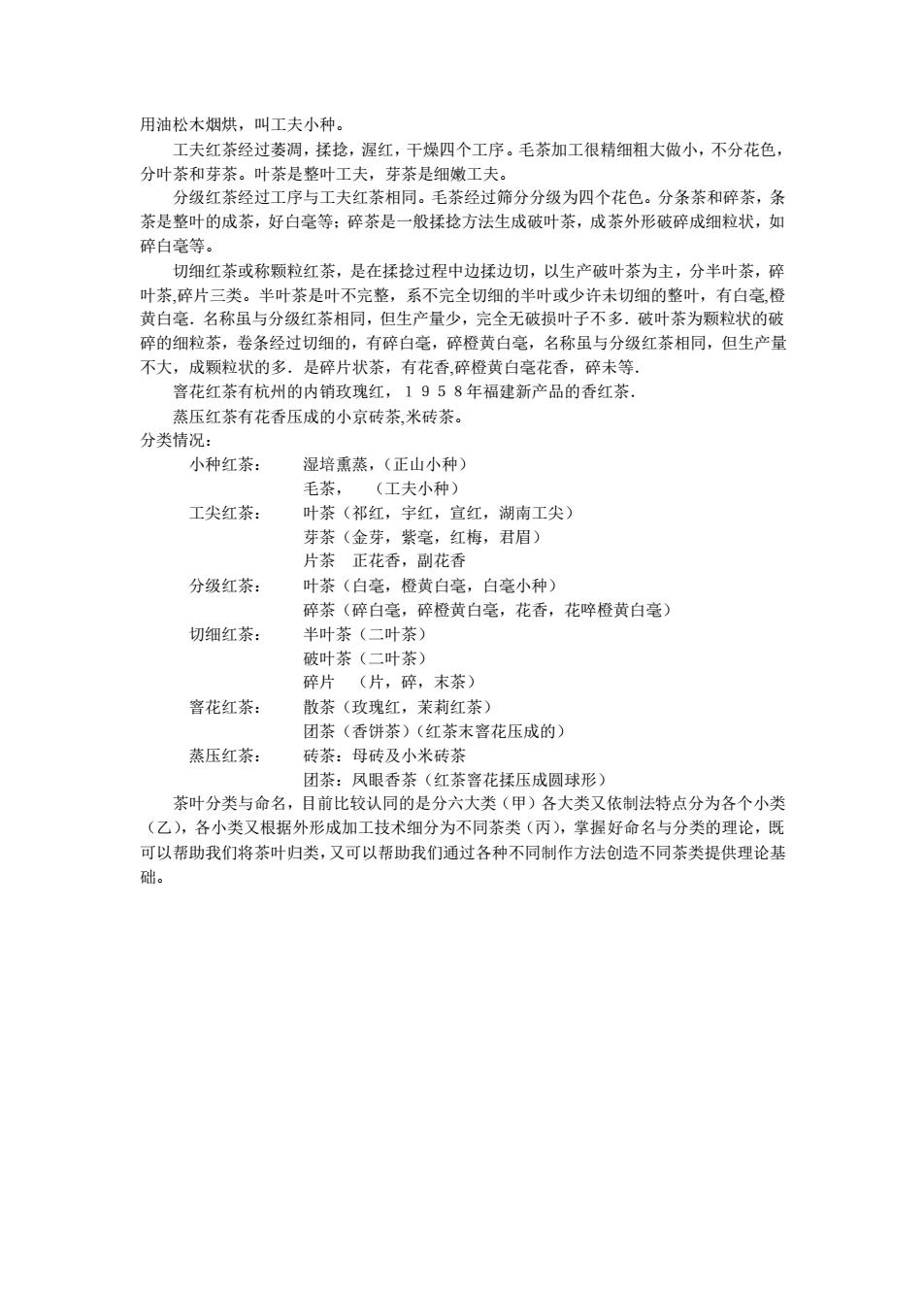

用油松木烟烘,叫工夫小种。 工夫红茶经过萎凋,揉捻,渥红,干燥四个工序。毛茶加工很精细粗大做小,不分花色, 分叶茶和芽茶。叶茶是整叶工夫,芽茶是细嫩工夫。 分级红茶经过工序与工夫红茶相同。毛茶经过筛分分级为四个花色。分条茶和碎茶,条 茶是整叶的成茶,好白毫等;碎茶是一般揉捻方法生成破叶茶,成茶外形破碎成细粒状,如 碎白毫等。 切细红茶或称颗粒红茶,是在揉捻过程中边揉边切,以生产破叶茶为主,分半叶茶,碎 叶茶,碎片三类。半叶茶是叶不完整,系不完全切细的半叶或少许未切细的整叶,有白毫,橙 黄白毫.名称虽与分级红茶相同,但生产量少,完全无破损叶子不多.破叶茶为颗粒状的破 碎的细粒茶,卷条经过切细的,有碎白毫,碎橙黄白毫,名称虽与分级红茶相同,但生产量 不大,成颗粒状的多.是碎片状茶,有花香,碎橙黄白毫花香,碎未等. 窨花红茶有杭州的内销玫瑰红,1958年福建新产品的香红茶. 蒸压红茶有花香压成的小京砖茶,米砖茶。 分类情况: 小种红茶: 湿培熏蒸,(正山小种) 毛茶, (工夫小种) 工尖红茶: 叶茶(祁红,宇红,宣红,湖南工尖) 芽茶(金芽,紫毫,红梅,君眉) 片茶 正花香,副花香 分级红茶: 叶茶(白毫,橙黄白毫,白毫小种) 碎茶(碎白毫,碎橙黄白毫,花香,花啐橙黄白毫) 切细红茶: 半叶茶(二叶茶) 破叶茶(二叶茶) 碎片 (片,碎,末茶) 窨花红茶: 散茶(玫瑰红,茉莉红茶) 团茶(香饼茶)(红茶末窨花压成的) 蒸压红茶: 砖茶:母砖及小米砖茶 团茶:凤眼香茶(红茶窨花揉压成圆球形) 茶叶分类与命名,目前比较认同的是分六大类(甲)各大类又依制法特点分为各个小类 (乙),各小类又根据外形成加工技术细分为不同茶类(丙),掌握好命名与分类的理论,既 可以帮助我们将茶叶归类,又可以帮助我们通过各种不同制作方法创造不同茶类提供理论基 础

用油松木烟烘,叫工夫小种。 工夫红茶经过萎凋,揉捻,渥红,干燥四个工序。毛茶加工很精细粗大做小,不分花色, 分叶茶和芽茶。叶茶是整叶工夫,芽茶是细嫩工夫。 分级红茶经过工序与工夫红茶相同。毛茶经过筛分分级为四个花色。分条茶和碎茶,条 茶是整叶的成茶,好白毫等;碎茶是一般揉捻方法生成破叶茶,成茶外形破碎成细粒状,如 碎白毫等。 切细红茶或称颗粒红茶,是在揉捻过程中边揉边切,以生产破叶茶为主,分半叶茶,碎 叶茶,碎片三类。半叶茶是叶不完整,系不完全切细的半叶或少许未切细的整叶,有白毫,橙 黄白毫.名称虽与分级红茶相同,但生产量少,完全无破损叶子不多.破叶茶为颗粒状的破 碎的细粒茶,卷条经过切细的,有碎白毫,碎橙黄白毫,名称虽与分级红茶相同,但生产量 不大,成颗粒状的多.是碎片状茶,有花香,碎橙黄白毫花香,碎未等. 窨花红茶有杭州的内销玫瑰红,1958年福建新产品的香红茶. 蒸压红茶有花香压成的小京砖茶,米砖茶。 分类情况: 小种红茶: 湿培熏蒸,(正山小种) 毛茶, (工夫小种) 工尖红茶: 叶茶(祁红,宇红,宣红,湖南工尖) 芽茶(金芽,紫毫,红梅,君眉) 片茶 正花香,副花香 分级红茶: 叶茶(白毫,橙黄白毫,白毫小种) 碎茶(碎白毫,碎橙黄白毫,花香,花啐橙黄白毫) 切细红茶: 半叶茶(二叶茶) 破叶茶(二叶茶) 碎片 (片,碎,末茶) 窨花红茶: 散茶(玫瑰红,茉莉红茶) 团茶(香饼茶)(红茶末窨花压成的) 蒸压红茶: 砖茶:母砖及小米砖茶 团茶:凤眼香茶(红茶窨花揉压成圆球形) 茶叶分类与命名,目前比较认同的是分六大类(甲)各大类又依制法特点分为各个小类 (乙),各小类又根据外形成加工技术细分为不同茶类(丙),掌握好命名与分类的理论,既 可以帮助我们将茶叶归类,又可以帮助我们通过各种不同制作方法创造不同茶类提供理论基 础