第二章 鲜 叶 鲜叶是茶树顶端新梢的总称,包括芽﹑叶、梗。鲜叶又称生叶、茶草、青叶等。采摘 下来的茶叶嫩梢,经过不同的加工之后,便形成各种不同品质特征的成品茶。 鲜叶是形成茶叶品质的物质基础。茶叶质量的高低,主要取决于鲜叶质量的高低,制 茶技术是否合理。鲜叶的质量是形成茶叶品质的内在根据,制茶技术则是茶叶形质转化的外 在条件。在制茶过程中,在加工技术条件下,通过鲜叶内含的化学成分发生一系列的物理和 化学变化,从而获得各种茶叶形、质所要求的品质特征。因此,要制出优良品质的茶叶,首 先必须了解鲜叶内含化学成份的性质和这些化学成分在制茶过程中的变化,才能采取适当措 施,获得高产、优质、低消耗的产品。 本章重点:鲜叶内含化学成分,鲜叶的质量标准, 鲜叶的适制性 鲜叶是基础: (一)决定物质: 色:叶绿素,花青茶等。 香:香气物质,醇、醛。 味:氨基酸、多酚类、咖啡碱、糖。 形:外形形状。 (二)比例决定茶叶适制性 §1-1 鲜叶的化学成分与茶叶品质的关系 茶叶中的化学成分到目前为止,经过分离鉴定的已知化合物约有 500 种,其中有机化 合物有 450 种以上。构成这些化合物或以无机盐形式的基本元素,主要有 30 种,占自然界 存在的 72 种,元素的 41.60%,即 H、C、O、N、P、K 等。 鲜叶的化学成分可分为水分,无机成分,有机成分三部分。化学成分中除糖类、脂类 物质(醚溶出物又称粗脂肪)蛋白质三大自然物质外,其它都是二级化谢产物。三大自然物 质在茶叶中的含量,糖类约占干物量的 20—25%,蛋白质约占 20—30%,脂肪及类脂物质 在茶叶中较少,约为 10%。二级代谢产物中,多酚类占 20—35%,嘌呤碱 3—5%,其它尚 有香气物质,色素。 鲜叶:水分(75%)、干物质(25%):有机化合物(93—96%):含氮化合物——蛋白 质(17%)、氨基酸(7%)、生物碱(3—5%)、酶;无氮化合物——有机酸(3%)、多酚类 化合物(20—35%)、糖类(20—30%)、脂肪类(8%)、香气物质(0.003—0.02%);其它— —色素(1%)、维生素(0.24—1%);无机化合物(4—7%):水溶性灰分(占灰分的 50—60%)、 水不溶性灰分(占灰分的 40—50%)。 鲜叶嫩梢干物量的总和,实质上就是茶叶产量的物质反映。糖类蛋白质、多酚类含量 的总和,占茶叶干物量的 70—90%,因此,是茶叶产量的决定因素。如何促进三大自然物 质中糖类、蛋白质及二级代谢产物多酚类的形成,是保证茶叶产量的重要措施。但是,在生 产过程中,保证茶叶产量应该以注意保证品质为前提。糖类如纤维素等含量过高,是茶叶粗 老的表现。 其次蛋白质和多酚类也要保持适当比例,蛋白质对多酚类的比值大,持嫩度高,适制 绿茶。蛋白质对多酚类的比值小,茶汤浓强,适制红茶。因此,保证茶叶质量,应保持蛋白 质对多酚类适宜配比,提高蛋白质和多酚类的含量。 一、水分 (一)含量:

第二章 鲜 叶 鲜叶是茶树顶端新梢的总称,包括芽﹑叶、梗。鲜叶又称生叶、茶草、青叶等。采摘 下来的茶叶嫩梢,经过不同的加工之后,便形成各种不同品质特征的成品茶。 鲜叶是形成茶叶品质的物质基础。茶叶质量的高低,主要取决于鲜叶质量的高低,制 茶技术是否合理。鲜叶的质量是形成茶叶品质的内在根据,制茶技术则是茶叶形质转化的外 在条件。在制茶过程中,在加工技术条件下,通过鲜叶内含的化学成分发生一系列的物理和 化学变化,从而获得各种茶叶形、质所要求的品质特征。因此,要制出优良品质的茶叶,首 先必须了解鲜叶内含化学成份的性质和这些化学成分在制茶过程中的变化,才能采取适当措 施,获得高产、优质、低消耗的产品。 本章重点:鲜叶内含化学成分,鲜叶的质量标准, 鲜叶的适制性 鲜叶是基础: (一)决定物质: 色:叶绿素,花青茶等。 香:香气物质,醇、醛。 味:氨基酸、多酚类、咖啡碱、糖。 形:外形形状。 (二)比例决定茶叶适制性 §1-1 鲜叶的化学成分与茶叶品质的关系 茶叶中的化学成分到目前为止,经过分离鉴定的已知化合物约有 500 种,其中有机化 合物有 450 种以上。构成这些化合物或以无机盐形式的基本元素,主要有 30 种,占自然界 存在的 72 种,元素的 41.60%,即 H、C、O、N、P、K 等。 鲜叶的化学成分可分为水分,无机成分,有机成分三部分。化学成分中除糖类、脂类 物质(醚溶出物又称粗脂肪)蛋白质三大自然物质外,其它都是二级化谢产物。三大自然物 质在茶叶中的含量,糖类约占干物量的 20—25%,蛋白质约占 20—30%,脂肪及类脂物质 在茶叶中较少,约为 10%。二级代谢产物中,多酚类占 20—35%,嘌呤碱 3—5%,其它尚 有香气物质,色素。 鲜叶:水分(75%)、干物质(25%):有机化合物(93—96%):含氮化合物——蛋白 质(17%)、氨基酸(7%)、生物碱(3—5%)、酶;无氮化合物——有机酸(3%)、多酚类 化合物(20—35%)、糖类(20—30%)、脂肪类(8%)、香气物质(0.003—0.02%);其它— —色素(1%)、维生素(0.24—1%);无机化合物(4—7%):水溶性灰分(占灰分的 50—60%)、 水不溶性灰分(占灰分的 40—50%)。 鲜叶嫩梢干物量的总和,实质上就是茶叶产量的物质反映。糖类蛋白质、多酚类含量 的总和,占茶叶干物量的 70—90%,因此,是茶叶产量的决定因素。如何促进三大自然物 质中糖类、蛋白质及二级代谢产物多酚类的形成,是保证茶叶产量的重要措施。但是,在生 产过程中,保证茶叶产量应该以注意保证品质为前提。糖类如纤维素等含量过高,是茶叶粗 老的表现。 其次蛋白质和多酚类也要保持适当比例,蛋白质对多酚类的比值大,持嫩度高,适制 绿茶。蛋白质对多酚类的比值小,茶汤浓强,适制红茶。因此,保证茶叶质量,应保持蛋白 质对多酚类适宜配比,提高蛋白质和多酚类的含量。 一、水分 (一)含量:

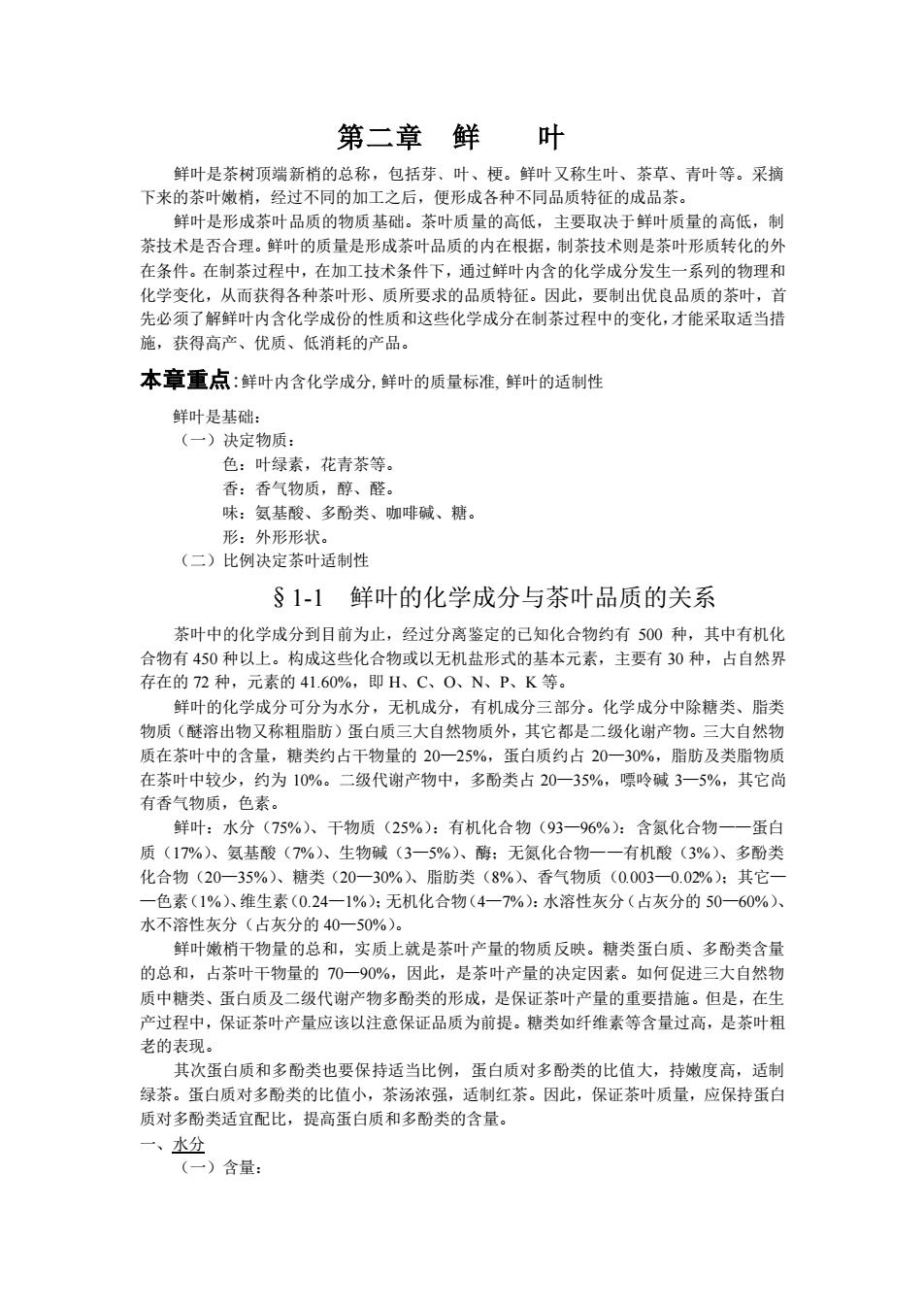

水分是鲜叶组成的主要成分之一,鲜叶一般含水量占鲜叶总重量 75%左右。鲜叶水分 含量,随着芽叶生长部位,采摘季节、气候条件、管理措施及茶树品种的差异而不同。芽叶 嫩度高,含水量也高,反之,老叶含水量低。茎梗是输导器官,含水量也较高。 一芽四叶新梢各部位含水量见表(占总量%) 新梢部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶 第四叶 茎 梗 含水量(%) 77.6 76.70 76.30 76.00 73.80 84.60 (二)鲜叶内水分以两种形态存在,即自由水和吸附水。 自由水也叫游离水,主要存在于细胞液和细胞间隙中成游离状态,可以自由流动,调 节体内水分平衡,可以通过气孔向大气扩散。一些可溶性的有机物和无机盐都溶解在这种水 里。自由水在鲜叶里占绝大部分,在制茶过程中,容易转移,首先被大量蒸发出来,随之而 引起一系列理化变化。 吸附水也叫结合水,主要存在细胞的原生质中。由于细胞原生质的大分子胶粒表面带 有电荷,水分子又具有两极性,因而胶粒发生水合作用。与原生质大分子胶粒结合紧紧的水 层,形成胶体外围一层薄水膜。因此,它不能自由移动,也不能溶解其它物质,比自由水难 以蒸发。只有当生物体内细胞原生质失去亲水性能,结合水脱离原生质体之后才能游离出来 为自由水,而后被蒸发出来。 (三)水分是一切生物化学反应的介质。在制茶过程中,茶叶化学成分,不仅在水这 个介质里进行着复杂的各种化学变化,同时水也参与水解反应和氧化——还原反应。 (1) 发生化学变化场所。 (2) 影响浓度、影响进度。 (3) 参加反应。 例如:绿茶杀青利用高温蒸汽破坏酶的活性。 红茶利用水分促进酶的催化作用,同时使其它内含成分发生转化。 黑茶在失水的同时要求保水,有时还要求加水,以促进渥堆的升温,使一些内含成分 发生化学变化。形成黑茶特有的品质,(主要叶子老,含水少的原因) (四)水分一方面是制茶的一个参考指标,而且本身参与化学反应。显得特别重要。 (1)鲜叶的含水量及其在制茶过程中的变化速度和程度,都与制茶品质有着密切的关 系。把含水量 75%的鲜叶,制成含水量 6%左右的干毛茶,不仅是鲜叶大量失水的过程,而 且随着叶内水分散失速度(快——慢——快)和程度的同时,引起叶内一些成分发生相应的 一系列理化变化,从而逐步形成茶叶的色、香、味、形。 (2)制茶的各个工序中,随着水分的含量变化,即表现出来的物理性状也相应地发生 变化。 比如:鲜叶经萎凋,由于水分散失,叶色由翠绿变暗绿色,叶质变软,叶片体积变小 等物理性状。 在制茶过程中,按照各类茶品质要求,了解失水和内质变化的关系,根据在制品失水 的多少,所呈现出不同的物质特征,严格地控制一定的制茶技术条件,就能使有效成分按照 人们所需要的方面变化。所以说,在生产中,控制在制品含水量是鲜叶加工各工序适度的主 要技术指标之一。 如:眉茶、鲜叶 25%,杀青叶控制在 55—60.。毛火叶 25—40%,足干 6%, (五)成品茶含水量在 4—6%范围,就可以经过较长时间的保存而不会变质。据测定 证实,如果成品茶含水量超过 12%,茶叶内部化学反应不仅可以继续进行,而且还能吸收 空气中的氧,使微生物不断滋生,茶叶就会很快变质或发生霉变。因此,在生产上要求毛茶 6%,精制 4—6%。 二、灰分

水分是鲜叶组成的主要成分之一,鲜叶一般含水量占鲜叶总重量 75%左右。鲜叶水分 含量,随着芽叶生长部位,采摘季节、气候条件、管理措施及茶树品种的差异而不同。芽叶 嫩度高,含水量也高,反之,老叶含水量低。茎梗是输导器官,含水量也较高。 一芽四叶新梢各部位含水量见表(占总量%) 新梢部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶 第四叶 茎 梗 含水量(%) 77.6 76.70 76.30 76.00 73.80 84.60 (二)鲜叶内水分以两种形态存在,即自由水和吸附水。 自由水也叫游离水,主要存在于细胞液和细胞间隙中成游离状态,可以自由流动,调 节体内水分平衡,可以通过气孔向大气扩散。一些可溶性的有机物和无机盐都溶解在这种水 里。自由水在鲜叶里占绝大部分,在制茶过程中,容易转移,首先被大量蒸发出来,随之而 引起一系列理化变化。 吸附水也叫结合水,主要存在细胞的原生质中。由于细胞原生质的大分子胶粒表面带 有电荷,水分子又具有两极性,因而胶粒发生水合作用。与原生质大分子胶粒结合紧紧的水 层,形成胶体外围一层薄水膜。因此,它不能自由移动,也不能溶解其它物质,比自由水难 以蒸发。只有当生物体内细胞原生质失去亲水性能,结合水脱离原生质体之后才能游离出来 为自由水,而后被蒸发出来。 (三)水分是一切生物化学反应的介质。在制茶过程中,茶叶化学成分,不仅在水这 个介质里进行着复杂的各种化学变化,同时水也参与水解反应和氧化——还原反应。 (1) 发生化学变化场所。 (2) 影响浓度、影响进度。 (3) 参加反应。 例如:绿茶杀青利用高温蒸汽破坏酶的活性。 红茶利用水分促进酶的催化作用,同时使其它内含成分发生转化。 黑茶在失水的同时要求保水,有时还要求加水,以促进渥堆的升温,使一些内含成分 发生化学变化。形成黑茶特有的品质,(主要叶子老,含水少的原因) (四)水分一方面是制茶的一个参考指标,而且本身参与化学反应。显得特别重要。 (1)鲜叶的含水量及其在制茶过程中的变化速度和程度,都与制茶品质有着密切的关 系。把含水量 75%的鲜叶,制成含水量 6%左右的干毛茶,不仅是鲜叶大量失水的过程,而 且随着叶内水分散失速度(快——慢——快)和程度的同时,引起叶内一些成分发生相应的 一系列理化变化,从而逐步形成茶叶的色、香、味、形。 (2)制茶的各个工序中,随着水分的含量变化,即表现出来的物理性状也相应地发生 变化。 比如:鲜叶经萎凋,由于水分散失,叶色由翠绿变暗绿色,叶质变软,叶片体积变小 等物理性状。 在制茶过程中,按照各类茶品质要求,了解失水和内质变化的关系,根据在制品失水 的多少,所呈现出不同的物质特征,严格地控制一定的制茶技术条件,就能使有效成分按照 人们所需要的方面变化。所以说,在生产中,控制在制品含水量是鲜叶加工各工序适度的主 要技术指标之一。 如:眉茶、鲜叶 25%,杀青叶控制在 55—60.。毛火叶 25—40%,足干 6%, (五)成品茶含水量在 4—6%范围,就可以经过较长时间的保存而不会变质。据测定 证实,如果成品茶含水量超过 12%,茶叶内部化学反应不仅可以继续进行,而且还能吸收 空气中的氧,使微生物不断滋生,茶叶就会很快变质或发生霉变。因此,在生产上要求毛茶 6%,精制 4—6%。 二、灰分

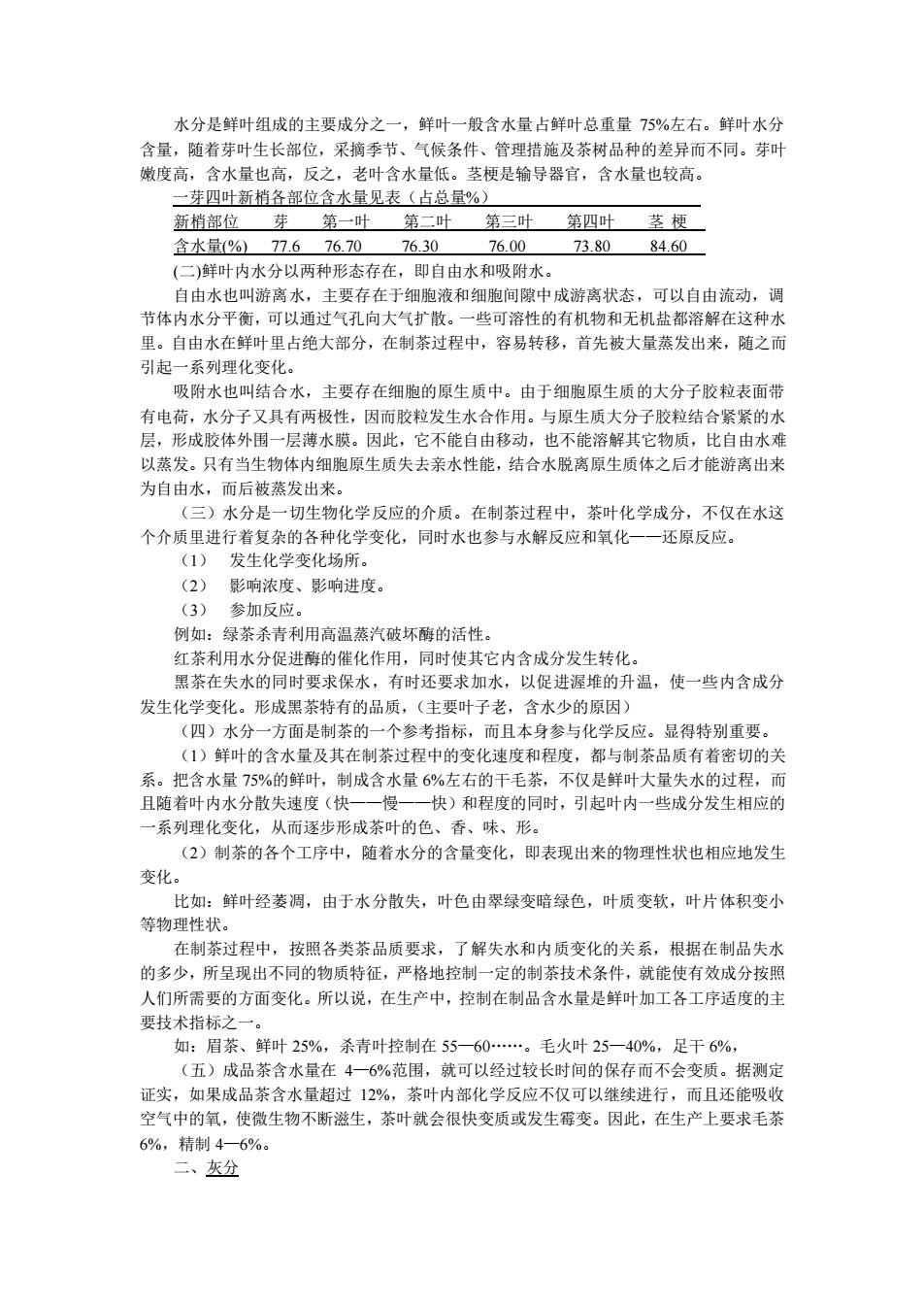

1、茶叶经高温灼烧后残留下来的物质叫灰分,一般占干物质总量的 4—7%,茶叶中的 灰分主要是一些金属元素和非金属氧化物组成。除氧化物外,还含有碳酸盐等,都称为粗灰 分。 2、根据茶叶灰分溶解性不同,可分为: 水溶性灰分、酸溶性灰分和酸不溶性灰分三部分。 茶叶灰分是一系列的氧化物、磷酸盐、硫酸盐、硅酸盐等化合物组成。水溶性灰分主 要是钾、钠、磷、硫等氧化物和部分磷酸盐、硫酸盐等。水溶性灰分一般占茶叶总灰分的 50—60%。 除酸不溶性灰分硅酸盐,二氧化硅等灰分外,绝大部分都溶于酸。 3、灰分的含量与茶叶品质有密切关系。 水溶性灰分和茶叶品质呈正相关。鲜叶越幼嫩,含钾、磷较多,水溶性灰分含量提高, 茶叶品质越好。随着茶芽新梢的生长,叶片的老化,钙、镁含量逐渐增加,总灰分含量增加。 水溶性灰分含量减少,说明茶叶品质差。因此,水溶性灰分含量高低,是区别鲜叶老嫩的标 志之一。 表 茶树新梢各部位灰分含量变化(%) 芽叶部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶 第四叶 梗 总灰分 5.38 5.59 5.46 5.48 5.44 6.07 水溶性灰分 3.50 3.36 3.33 3.32 3.03 3.47 水溶性灰分 占总灰分(%) 65.1 60.1 61.0 60.6 55.7 57.1 从上表可以看出:茶叶的总灰分含量是不能完全表明茶叶的老嫩和品质的高低。因为 鲜叶经过加工之后,应该说总灰分含量变化不大,但往往在加工后总灰分含量增加,可溶性 灰分含量有所降低。出现这种现象主要原因是由于鲜叶在采制过程中沾染一些杂质,如灰尘, 机械金属粉末及吸附一些矿物质等(酸不溶性灰分主要是这些杂质的灰分含量增加)的影响, 使茶叶总灰分含量有所增加。因此要求我们在茶叶的采制过程中,应注意环境卫生,遵守卫 生制度,进行茶叶的清洁生产。 在茶叶商品检验上测定茶叶总灰分的含量,只是作为茶叶卫生标准的一项量度。茶叶 灰分的含量是茶叶出口检验项目之一。在国际贸易上对总灰分的含量,可溶性灰分含量,酸 不溶性灰分含量,都要求符合一定的标准。如埃及和智利要求进口茶的规格是总灰分不超过 8%,其中水溶性灰分必须占总灰分的 50%以上,酸不溶性灰分不得超过 1.5%。 由于比较侧重于作为卫生指标,一般有的书籍未加记载,不作为茶叶鲜叶的一种有效 成分。 三、多酚类化合物(茶揉质,茶单宁) (1)茶叶中的多酚类化合物是茶叶中三大主要物质中的二级代谢产物,这类物质占干 物质总量的 20—35%,是茶叶内含可溶性物质中最多的一种。它对茶叶色、香、味的形成 影响很大,对人体生理也有重要作用。 (2)多酚类化合物是多种酚类衍生物组成的较为复杂的混合物的总称。它的化学性质 一般比较活跃,在不同的加工条件下,发生多种形式的转化,由于它的转化同时又引起一些 物质的转化,其转化产物又是多种多样。因此制茶品质主要取决于多酚类化合物的组成,含 量和比例,以及在不同的制茶过程中转化的形式,深度、广度和转化产物的不同,从而获得 不同品质特征的茶类。 (3)组成: 茶多酚,曾称茶鞣质或茶单宁,目前多酚类化合物在茶树新梢中已发现 30 多种,其分 子结构的碳架基本上与黄酮类化合物相同。多酚类化合物按它们的化学结构大致可分为四

1、茶叶经高温灼烧后残留下来的物质叫灰分,一般占干物质总量的 4—7%,茶叶中的 灰分主要是一些金属元素和非金属氧化物组成。除氧化物外,还含有碳酸盐等,都称为粗灰 分。 2、根据茶叶灰分溶解性不同,可分为: 水溶性灰分、酸溶性灰分和酸不溶性灰分三部分。 茶叶灰分是一系列的氧化物、磷酸盐、硫酸盐、硅酸盐等化合物组成。水溶性灰分主 要是钾、钠、磷、硫等氧化物和部分磷酸盐、硫酸盐等。水溶性灰分一般占茶叶总灰分的 50—60%。 除酸不溶性灰分硅酸盐,二氧化硅等灰分外,绝大部分都溶于酸。 3、灰分的含量与茶叶品质有密切关系。 水溶性灰分和茶叶品质呈正相关。鲜叶越幼嫩,含钾、磷较多,水溶性灰分含量提高, 茶叶品质越好。随着茶芽新梢的生长,叶片的老化,钙、镁含量逐渐增加,总灰分含量增加。 水溶性灰分含量减少,说明茶叶品质差。因此,水溶性灰分含量高低,是区别鲜叶老嫩的标 志之一。 表 茶树新梢各部位灰分含量变化(%) 芽叶部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶 第四叶 梗 总灰分 5.38 5.59 5.46 5.48 5.44 6.07 水溶性灰分 3.50 3.36 3.33 3.32 3.03 3.47 水溶性灰分 占总灰分(%) 65.1 60.1 61.0 60.6 55.7 57.1 从上表可以看出:茶叶的总灰分含量是不能完全表明茶叶的老嫩和品质的高低。因为 鲜叶经过加工之后,应该说总灰分含量变化不大,但往往在加工后总灰分含量增加,可溶性 灰分含量有所降低。出现这种现象主要原因是由于鲜叶在采制过程中沾染一些杂质,如灰尘, 机械金属粉末及吸附一些矿物质等(酸不溶性灰分主要是这些杂质的灰分含量增加)的影响, 使茶叶总灰分含量有所增加。因此要求我们在茶叶的采制过程中,应注意环境卫生,遵守卫 生制度,进行茶叶的清洁生产。 在茶叶商品检验上测定茶叶总灰分的含量,只是作为茶叶卫生标准的一项量度。茶叶 灰分的含量是茶叶出口检验项目之一。在国际贸易上对总灰分的含量,可溶性灰分含量,酸 不溶性灰分含量,都要求符合一定的标准。如埃及和智利要求进口茶的规格是总灰分不超过 8%,其中水溶性灰分必须占总灰分的 50%以上,酸不溶性灰分不得超过 1.5%。 由于比较侧重于作为卫生指标,一般有的书籍未加记载,不作为茶叶鲜叶的一种有效 成分。 三、多酚类化合物(茶揉质,茶单宁) (1)茶叶中的多酚类化合物是茶叶中三大主要物质中的二级代谢产物,这类物质占干 物质总量的 20—35%,是茶叶内含可溶性物质中最多的一种。它对茶叶色、香、味的形成 影响很大,对人体生理也有重要作用。 (2)多酚类化合物是多种酚类衍生物组成的较为复杂的混合物的总称。它的化学性质 一般比较活跃,在不同的加工条件下,发生多种形式的转化,由于它的转化同时又引起一些 物质的转化,其转化产物又是多种多样。因此制茶品质主要取决于多酚类化合物的组成,含 量和比例,以及在不同的制茶过程中转化的形式,深度、广度和转化产物的不同,从而获得 不同品质特征的茶类。 (3)组成: 茶多酚,曾称茶鞣质或茶单宁,目前多酚类化合物在茶树新梢中已发现 30 多种,其分 子结构的碳架基本上与黄酮类化合物相同。多酚类化合物按它们的化学结构大致可分为四

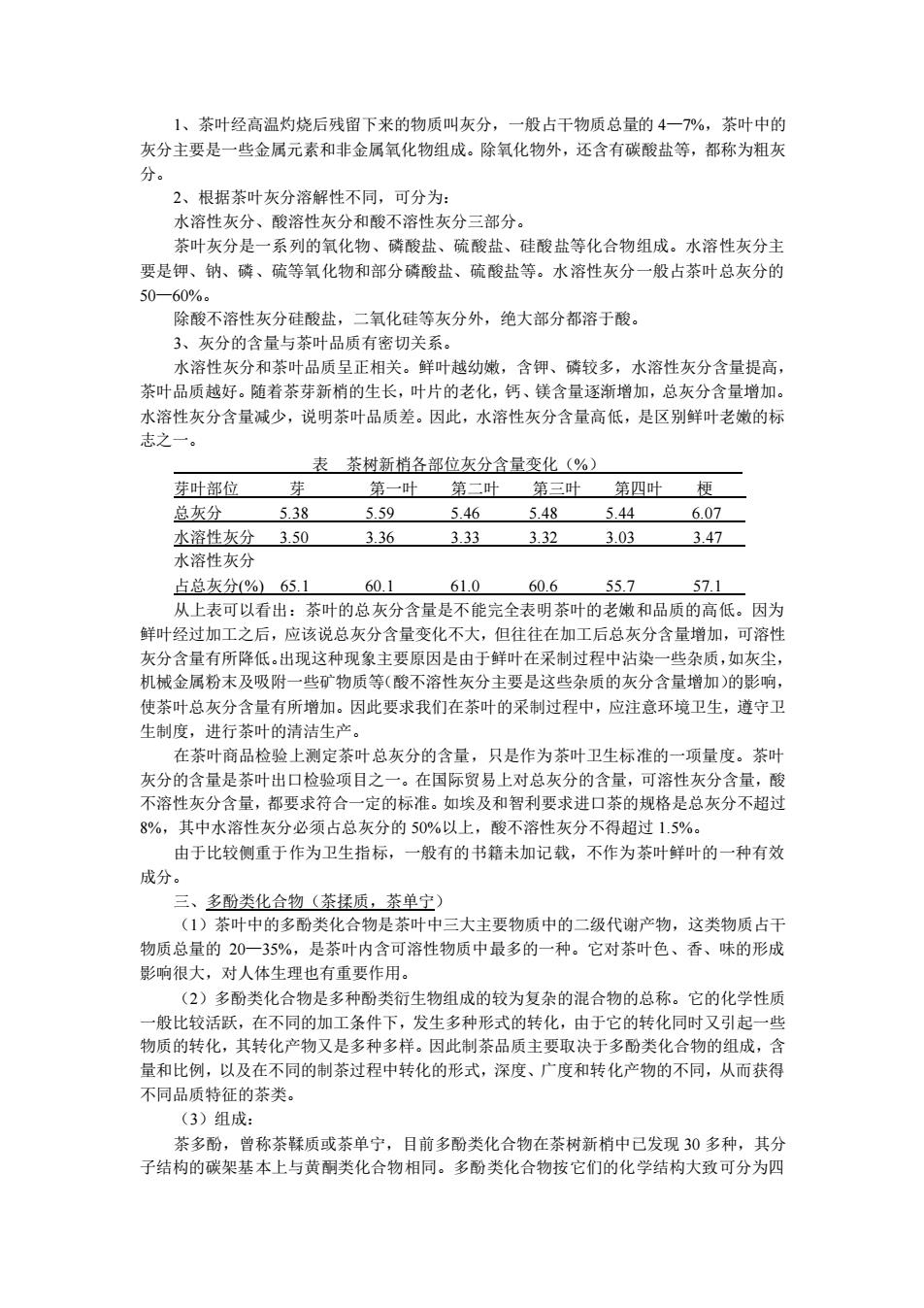

类:儿茶素类(黄烷醇)、花黄素类(黄酮醇)、酚酸类、花青素类。表列如下: 茶多酚:儿茶素类,占 75%;花黄素类(包括黄酮醇、黄酮),占 10%以上;酚酸类 10%; 花青素类含量较少。 其中儿茶素类又可分: 儿茶素:游离型、酯型。 游离型:简单几茶素(C),占 10%以下;没食子儿茶素(GC),占 20%左右。 酯型:儿茶素没食子酸酯(CG),占 20%;没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)50%左右。 (4)儿茶素及其在制变化对茶叶品质影响 儿茶素类是鲜叶中多酚类化合物含量最丰富的一类,占多酚类化合物总量的 70—80%。 茶树鲜叶中儿茶素,由于分子结构中的 B 环上第 2 和第 3 个碳原子都是不对称原子,所以 它具有三种类型旋光异构(D、L、DL)及立体异构(顺反)现象,理论上推算有 16 种旋光 异构体和 8 种立体异构体。但实际上茶树鲜叶中,大量存在的儿茶素有六种: L—表儿茶素(L-EC)(左旋顺式儿茶素)10% D,L-儿茶素(D,L-EC)(复合旋反式儿茶素)10% L-表没食子儿茶素(L-EGC)(左,顺)20% D,L-没食子儿茶素(DL-GC)(复,反)20% L-表儿茶素没食子酸酯(L-EGC)(左顺)20% L-表没食子儿茶素没食子酸酯(L-EGCG)50% 通过绿茶炒制之后生化分析,又产生旋光和差向异构,发现增加四种儿茶素: 即 L-C,L-GC,L-LG,L-GCG(顺反异构) 儿茶素类中属于酯型儿茶类的:L-EGCG 是鲜叶中含量最多的一种,占总量的 50%,特 别是芽中含量提高,随着鲜叶嫩度下降而减少,对成茶品质影响很大。 L-ECG 占总量的 2%左右,与多酚类化合物总量变化有一致趋势。 属于游离儿茶素的 L-EGC,D.L-GC,占 20%左右,其含量随着鲜叶嫩度下降而增加。 L-EC,D.L-C,含量较低,占总量的 10%,变化不大明显。 茶树新梢中黄烷醇的变化(毫克/克干物量) 名称 L-EC 含量 组成 L-EGC D,L-GC ±DL-C L-EGCG L-ECG 总量 芽 8.67 5.88 8.52 104.69 19.32 147.09 一芽一叶 15.63 6.20 9.15 88.93 30.41 150.32 一芽二叶 18.23 4.34 9.83 76.10 28.47 137.47 一芽三叶 27.37 6.61 10.29 65.10 25.20 134.50 一芽四叶 22.42 6.06 9.90 63.37 24.23 116.03 儿茶素类是形成不同茶类色香味的主要物质,对制茶品质影响很大。复杂的儿茶素具有 强烈收敛性,苦涩味较重;而简单儿茶素收敛性较弱,味醇和不苦涩。 在制茶过程中,原鲜叶中水溶性多酚类化合物转化可分为三个部分:一部分氧化产物— —主要是茶黄素和茶红素;另一部分未氧化产物——包括未受氧化的儿茶素类和非儿茶多酚 类物质;还有一部分非水溶性多酚类化合物——主要与蛋白质结合沉淀于叶底部分。前两部 分溶于水,能直接进入茶汤,后一部分不溶于水,对茶汤没有直接影响。 由于多酚类化合物的氧化而引起其它一些物质的转化。因此,在制茶过程中,多酚类化 合物转化的三个部分含量和比例,说明各种物质变化的深度和广度,对各种茶类色香味影响 不同。 儿茶素在多酚氧化酶和过氧化物酶的催化作用下,极易氧化、聚合,生成茶黄素和茶红

类:儿茶素类(黄烷醇)、花黄素类(黄酮醇)、酚酸类、花青素类。表列如下: 茶多酚:儿茶素类,占 75%;花黄素类(包括黄酮醇、黄酮),占 10%以上;酚酸类 10%; 花青素类含量较少。 其中儿茶素类又可分: 儿茶素:游离型、酯型。 游离型:简单几茶素(C),占 10%以下;没食子儿茶素(GC),占 20%左右。 酯型:儿茶素没食子酸酯(CG),占 20%;没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)50%左右。 (4)儿茶素及其在制变化对茶叶品质影响 儿茶素类是鲜叶中多酚类化合物含量最丰富的一类,占多酚类化合物总量的 70—80%。 茶树鲜叶中儿茶素,由于分子结构中的 B 环上第 2 和第 3 个碳原子都是不对称原子,所以 它具有三种类型旋光异构(D、L、DL)及立体异构(顺反)现象,理论上推算有 16 种旋光 异构体和 8 种立体异构体。但实际上茶树鲜叶中,大量存在的儿茶素有六种: L—表儿茶素(L-EC)(左旋顺式儿茶素)10% D,L-儿茶素(D,L-EC)(复合旋反式儿茶素)10% L-表没食子儿茶素(L-EGC)(左,顺)20% D,L-没食子儿茶素(DL-GC)(复,反)20% L-表儿茶素没食子酸酯(L-EGC)(左顺)20% L-表没食子儿茶素没食子酸酯(L-EGCG)50% 通过绿茶炒制之后生化分析,又产生旋光和差向异构,发现增加四种儿茶素: 即 L-C,L-GC,L-LG,L-GCG(顺反异构) 儿茶素类中属于酯型儿茶类的:L-EGCG 是鲜叶中含量最多的一种,占总量的 50%,特 别是芽中含量提高,随着鲜叶嫩度下降而减少,对成茶品质影响很大。 L-ECG 占总量的 2%左右,与多酚类化合物总量变化有一致趋势。 属于游离儿茶素的 L-EGC,D.L-GC,占 20%左右,其含量随着鲜叶嫩度下降而增加。 L-EC,D.L-C,含量较低,占总量的 10%,变化不大明显。 茶树新梢中黄烷醇的变化(毫克/克干物量) 名称 L-EC 含量 组成 L-EGC D,L-GC ±DL-C L-EGCG L-ECG 总量 芽 8.67 5.88 8.52 104.69 19.32 147.09 一芽一叶 15.63 6.20 9.15 88.93 30.41 150.32 一芽二叶 18.23 4.34 9.83 76.10 28.47 137.47 一芽三叶 27.37 6.61 10.29 65.10 25.20 134.50 一芽四叶 22.42 6.06 9.90 63.37 24.23 116.03 儿茶素类是形成不同茶类色香味的主要物质,对制茶品质影响很大。复杂的儿茶素具有 强烈收敛性,苦涩味较重;而简单儿茶素收敛性较弱,味醇和不苦涩。 在制茶过程中,原鲜叶中水溶性多酚类化合物转化可分为三个部分:一部分氧化产物— —主要是茶黄素和茶红素;另一部分未氧化产物——包括未受氧化的儿茶素类和非儿茶多酚 类物质;还有一部分非水溶性多酚类化合物——主要与蛋白质结合沉淀于叶底部分。前两部 分溶于水,能直接进入茶汤,后一部分不溶于水,对茶汤没有直接影响。 由于多酚类化合物的氧化而引起其它一些物质的转化。因此,在制茶过程中,多酚类化 合物转化的三个部分含量和比例,说明各种物质变化的深度和广度,对各种茶类色香味影响 不同。 儿茶素在多酚氧化酶和过氧化物酶的催化作用下,极易氧化、聚合,生成茶黄素和茶红

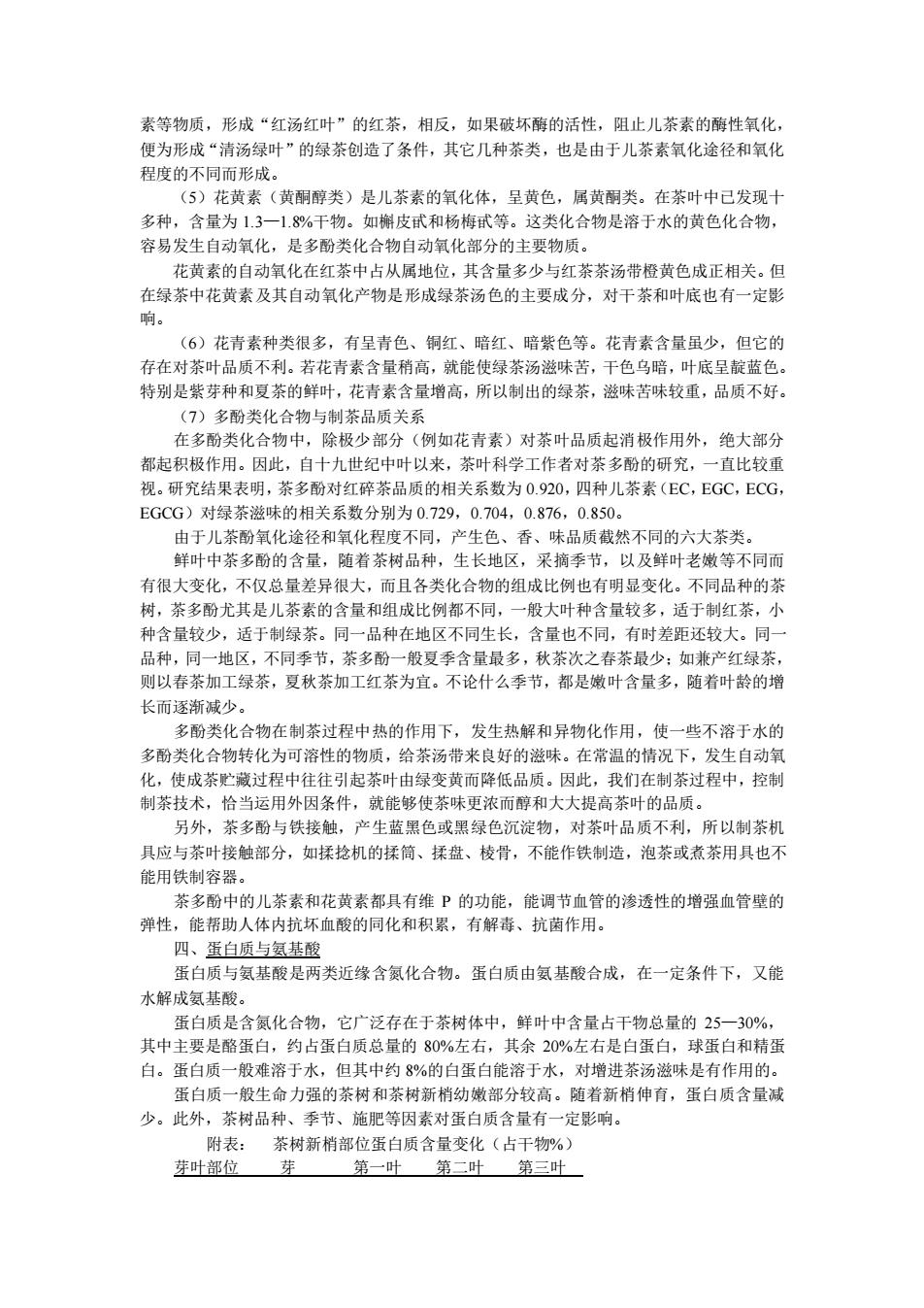

素等物质,形成“红汤红叶”的红茶,相反,如果破坏酶的活性,阻止儿茶素的酶性氧化, 便为形成“清汤绿叶”的绿茶创造了条件,其它几种茶类,也是由于儿茶素氧化途径和氧化 程度的不同而形成。 (5)花黄素(黄酮醇类)是儿茶素的氧化体,呈黄色,属黄酮类。在茶叶中已发现十 多种,含量为 1.3—1.8%干物。如槲皮甙和杨梅甙等。这类化合物是溶于水的黄色化合物, 容易发生自动氧化,是多酚类化合物自动氧化部分的主要物质。 花黄素的自动氧化在红茶中占从属地位,其含量多少与红茶茶汤带橙黄色成正相关。但 在绿茶中花黄素及其自动氧化产物是形成绿茶汤色的主要成分,对干茶和叶底也有一定影 响。 (6)花青素种类很多,有呈青色、铜红、暗红、暗紫色等。花青素含量虽少,但它的 存在对茶叶品质不利。若花青素含量稍高,就能使绿茶汤滋味苦,干色乌暗,叶底呈靛蓝色。 特别是紫芽种和夏茶的鲜叶,花青素含量增高,所以制出的绿茶,滋味苦味较重,品质不好。 (7)多酚类化合物与制茶品质关系 在多酚类化合物中,除极少部分(例如花青素)对茶叶品质起消极作用外,绝大部分 都起积极作用。因此,自十九世纪中叶以来,茶叶科学工作者对茶多酚的研究,一直比较重 视。研究结果表明,茶多酚对红碎茶品质的相关系数为 0.920,四种儿茶素(EC,EGC,ECG, EGCG)对绿茶滋味的相关系数分别为 0.729,0.704,0.876,0.850。 由于儿茶酚氧化途径和氧化程度不同,产生色、香、味品质截然不同的六大茶类。 鲜叶中茶多酚的含量,随着茶树品种,生长地区,采摘季节,以及鲜叶老嫩等不同而 有很大变化,不仅总量差异很大,而且各类化合物的组成比例也有明显变化。不同品种的茶 树,茶多酚尤其是儿茶素的含量和组成比例都不同,一般大叶种含量较多,适于制红茶,小 种含量较少,适于制绿茶。同一品种在地区不同生长,含量也不同,有时差距还较大。同一 品种,同一地区,不同季节,茶多酚一般夏季含量最多,秋茶次之春茶最少;如兼产红绿茶, 则以春茶加工绿茶,夏秋茶加工红茶为宜。不论什么季节,都是嫩叶含量多,随着叶龄的增 长而逐渐减少。 多酚类化合物在制茶过程中热的作用下,发生热解和异物化作用,使一些不溶于水的 多酚类化合物转化为可溶性的物质,给茶汤带来良好的滋味。在常温的情况下,发生自动氧 化,使成茶贮藏过程中往往引起茶叶由绿变黄而降低品质。因此,我们在制茶过程中,控制 制茶技术,恰当运用外因条件,就能够使茶味更浓而醇和大大提高茶叶的品质。 另外,茶多酚与铁接触,产生蓝黑色或黑绿色沉淀物,对茶叶品质不利,所以制茶机 具应与茶叶接触部分,如揉捻机的揉筒、揉盘、棱骨,不能作铁制造,泡茶或煮茶用具也不 能用铁制容器。 茶多酚中的儿茶素和花黄素都具有维 P 的功能,能调节血管的渗透性的增强血管壁的 弹性,能帮助人体内抗坏血酸的同化和积累,有解毒、抗菌作用。 四、蛋白质与氨基酸 蛋白质与氨基酸是两类近缘含氮化合物。蛋白质由氨基酸合成,在一定条件下,又能 水解成氨基酸。 蛋白质是含氮化合物,它广泛存在于茶树体中,鲜叶中含量占干物总量的 25—30%, 其中主要是酪蛋白,约占蛋白质总量的 80%左右,其余 20%左右是白蛋白,球蛋白和精蛋 白。蛋白质一般难溶于水,但其中约 8%的白蛋白能溶于水,对增进茶汤滋味是有作用的。 蛋白质一般生命力强的茶树和茶树新梢幼嫩部分较高。随着新梢伸育,蛋白质含量减 少。此外,茶树品种、季节、施肥等因素对蛋白质含量有一定影响。 附表: 茶树新梢部位蛋白质含量变化(占干物%) 芽叶部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶

素等物质,形成“红汤红叶”的红茶,相反,如果破坏酶的活性,阻止儿茶素的酶性氧化, 便为形成“清汤绿叶”的绿茶创造了条件,其它几种茶类,也是由于儿茶素氧化途径和氧化 程度的不同而形成。 (5)花黄素(黄酮醇类)是儿茶素的氧化体,呈黄色,属黄酮类。在茶叶中已发现十 多种,含量为 1.3—1.8%干物。如槲皮甙和杨梅甙等。这类化合物是溶于水的黄色化合物, 容易发生自动氧化,是多酚类化合物自动氧化部分的主要物质。 花黄素的自动氧化在红茶中占从属地位,其含量多少与红茶茶汤带橙黄色成正相关。但 在绿茶中花黄素及其自动氧化产物是形成绿茶汤色的主要成分,对干茶和叶底也有一定影 响。 (6)花青素种类很多,有呈青色、铜红、暗红、暗紫色等。花青素含量虽少,但它的 存在对茶叶品质不利。若花青素含量稍高,就能使绿茶汤滋味苦,干色乌暗,叶底呈靛蓝色。 特别是紫芽种和夏茶的鲜叶,花青素含量增高,所以制出的绿茶,滋味苦味较重,品质不好。 (7)多酚类化合物与制茶品质关系 在多酚类化合物中,除极少部分(例如花青素)对茶叶品质起消极作用外,绝大部分 都起积极作用。因此,自十九世纪中叶以来,茶叶科学工作者对茶多酚的研究,一直比较重 视。研究结果表明,茶多酚对红碎茶品质的相关系数为 0.920,四种儿茶素(EC,EGC,ECG, EGCG)对绿茶滋味的相关系数分别为 0.729,0.704,0.876,0.850。 由于儿茶酚氧化途径和氧化程度不同,产生色、香、味品质截然不同的六大茶类。 鲜叶中茶多酚的含量,随着茶树品种,生长地区,采摘季节,以及鲜叶老嫩等不同而 有很大变化,不仅总量差异很大,而且各类化合物的组成比例也有明显变化。不同品种的茶 树,茶多酚尤其是儿茶素的含量和组成比例都不同,一般大叶种含量较多,适于制红茶,小 种含量较少,适于制绿茶。同一品种在地区不同生长,含量也不同,有时差距还较大。同一 品种,同一地区,不同季节,茶多酚一般夏季含量最多,秋茶次之春茶最少;如兼产红绿茶, 则以春茶加工绿茶,夏秋茶加工红茶为宜。不论什么季节,都是嫩叶含量多,随着叶龄的增 长而逐渐减少。 多酚类化合物在制茶过程中热的作用下,发生热解和异物化作用,使一些不溶于水的 多酚类化合物转化为可溶性的物质,给茶汤带来良好的滋味。在常温的情况下,发生自动氧 化,使成茶贮藏过程中往往引起茶叶由绿变黄而降低品质。因此,我们在制茶过程中,控制 制茶技术,恰当运用外因条件,就能够使茶味更浓而醇和大大提高茶叶的品质。 另外,茶多酚与铁接触,产生蓝黑色或黑绿色沉淀物,对茶叶品质不利,所以制茶机 具应与茶叶接触部分,如揉捻机的揉筒、揉盘、棱骨,不能作铁制造,泡茶或煮茶用具也不 能用铁制容器。 茶多酚中的儿茶素和花黄素都具有维 P 的功能,能调节血管的渗透性的增强血管壁的 弹性,能帮助人体内抗坏血酸的同化和积累,有解毒、抗菌作用。 四、蛋白质与氨基酸 蛋白质与氨基酸是两类近缘含氮化合物。蛋白质由氨基酸合成,在一定条件下,又能 水解成氨基酸。 蛋白质是含氮化合物,它广泛存在于茶树体中,鲜叶中含量占干物总量的 25—30%, 其中主要是酪蛋白,约占蛋白质总量的 80%左右,其余 20%左右是白蛋白,球蛋白和精蛋 白。蛋白质一般难溶于水,但其中约 8%的白蛋白能溶于水,对增进茶汤滋味是有作用的。 蛋白质一般生命力强的茶树和茶树新梢幼嫩部分较高。随着新梢伸育,蛋白质含量减 少。此外,茶树品种、季节、施肥等因素对蛋白质含量有一定影响。 附表: 茶树新梢部位蛋白质含量变化(占干物%) 芽叶部位 芽 第一叶 第二叶 第三叶