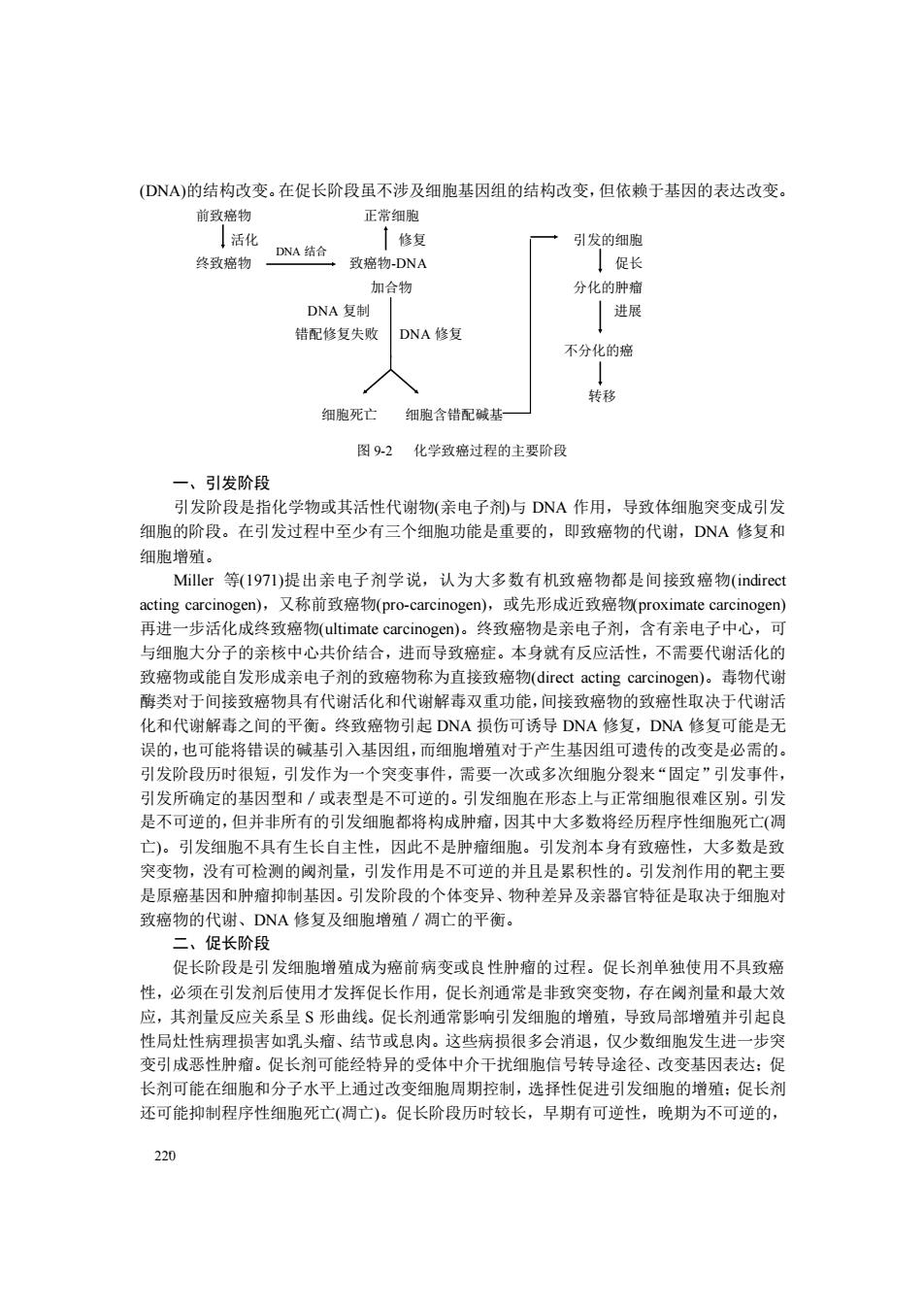

(DNA)的结构改变。在促长阶段虽不涉及细胞基因组的结构改变,但依赖于基因的表达改变。 前致黎物 下常细 DNA结合 引发的细 终致癌物 致癌物-DNA 「促长 加合物 分化的肿描 DNA复制 」进展 错配修复失败DNA修复 不分化的 转移 细胞死亡 细胞含错配碱基 图9-2 化学致癌过程的主要阶段 引发阶段 引发阶段是指化学物或其活性代谢物(亲电子剂与DNA作用,导致体细胞突变成引发 细胞的阶段。在引发过程中至少有三个细胞功能是重要的,即致癌物的代谢,DNA修复和 细胞增殖 Mler竿(1971提出亲电子剂学说,认为大多数有机致癌物都是间接致癌物(indirec 又称致毫物,或先形成近致物 car 终致貔物utimate arinogen)。终致癌物是亲电子剂,含有亲电子中心 与细胞大分子的亲核中心共价结合,进而导致癌症。本身就有反应活性,不需要代谢活化的 致癌物或能自发形成亲电子剂的致癌物称为直接致癌物(direct acting carcinogen)。毒物代谢 强类对于间接致癌物具有代谢活化和代谢解毒双重功能,间接致癌物的致癌性取决于代谢活 化和代谢解毒之间的平衡。终致癌物引起DNA损伤可诱导DNA修复,DNA修复可能是无 误的,也可能将错 的 碱基引入基 ,而细胞增殖对 因组可遗传的改变是必需 引发阶段历时很短,引发作为一个突变事件,需要一次或多次细胞分裂来“固定”引发事件 引发所确定的基因型和/或表型是不可逆的。引发细胞在形态上与正常细胞很难区别。引发 是不可逆的,但并非所有的引发细胞都将构成肿瘤,因其中大多数将经历程序性细胞死亡(调 亡)。引发细胞不具有生长自主性,因此不是肿瘤细胞。引发剂本身有致癌性,大多数是致 突变物, 没有可检测的 ,引发作用是不可逆的并且是累积性的, 引发剂作用的靶主费 是原癌基因和肿瘤抑制基因。引发阶段的个体变异、物种差异及亲器官特征是取决于细胞对 致癌物的代谢、DNA修复及细胞增殖/调亡的平衡。 二、促长阶段 促长阶段是引发细胞增殖成为癌前病变或良性肿瘤的过程。促长剂单独使用不具致癌 性,必须在引发剂后使用才发挥促长作用,促长剂通常是非致突变物,存在阈剂量和最大效 应 其剂量反应关系呈S形曲 。促长剂通常影响引发细胞的增殖,导致局部增殖 引起: 性局灶性病理损害如乳头瘤、结节或息肉。这些病损很多会消退,仅少数细胞发生进一步突 变引成恶性肿瘤。促长剂可能经特异的受体中介干扰细胞信号转导途径、改变基因表达:促 长剂可能在细胞和分子水平上通过改变细胞周期控制,选择性促进引发细胞的增殖:促长剂 还可能抑制程序性细胞死亡(凋亡)。促长阶段历时较长,早期有可逆性,晚期为不可逆的, 220

220‘ (DNA)的结构改变。在促长阶段虽不涉及细胞基因组的结构改变,但依赖于基因的表达改变。 前致癌物 正常细胞 活化 修复 引发的细胞 终致癌物 致癌物-DNA 促长 加合物 分化的肿瘤 DNA 复制 进展 错配修复失败 DNA 修复 不分化的癌 转移 细胞死亡 细胞含错配碱基 图 9-2 化学致癌过程的主要阶段 一、引发阶段 引发阶段是指化学物或其活性代谢物(亲电子剂)与 DNA 作用,导致体细胞突变成引发 细胞的阶段。在引发过程中至少有三个细胞功能是重要的,即致癌物的代谢,DNA 修复和 细胞增殖。 Miller 等(1971)提出亲电子剂学说,认为大多数有机致癌物都是间接致癌物(indirect acting carcinogen),又称前致癌物(pro-carcinogen),或先形成近致癌物(proximate carcinogen) 再进一步活化成终致癌物(ultimate carcinogen)。终致癌物是亲电子剂,含有亲电子中心,可 与细胞大分子的亲核中心共价结合,进而导致癌症。本身就有反应活性,不需要代谢活化的 致癌物或能自发形成亲电子剂的致癌物称为直接致癌物(direct acting carcinogen)。毒物代谢 酶类对于间接致癌物具有代谢活化和代谢解毒双重功能,间接致癌物的致癌性取决于代谢活 化和代谢解毒之间的平衡。终致癌物引起 DNA 损伤可诱导 DNA 修复,DNA 修复可能是无 误的,也可能将错误的碱基引入基因组,而细胞增殖对于产生基因组可遗传的改变是必需的。 引发阶段历时很短,引发作为一个突变事件,需要一次或多次细胞分裂来“固定”引发事件, 引发所确定的基因型和/或表型是不可逆的。引发细胞在形态上与正常细胞很难区别。引发 是不可逆的,但并非所有的引发细胞都将构成肿瘤,因其中大多数将经历程序性细胞死亡(凋 亡)。引发细胞不具有生长自主性,因此不是肿瘤细胞。引发剂本身有致癌性,大多数是致 突变物,没有可检测的阈剂量,引发作用是不可逆的并且是累积性的。引发剂作用的靶主要 是原癌基因和肿瘤抑制基因。引发阶段的个体变异、物种差异及亲器官特征是取决于细胞对 致癌物的代谢、DNA 修复及细胞增殖/凋亡的平衡。 二、促长阶段 促长阶段是引发细胞增殖成为癌前病变或良性肿瘤的过程。促长剂单独使用不具致癌 性,必须在引发剂后使用才发挥促长作用,促长剂通常是非致突变物,存在阈剂量和最大效 应,其剂量反应关系呈 S 形曲线。促长剂通常影响引发细胞的增殖,导致局部增殖并引起良 性局灶性病理损害如乳头瘤、结节或息肉。这些病损很多会消退,仅少数细胞发生进一步突 变引成恶性肿瘤。促长剂可能经特异的受体中介干扰细胞信号转导途径、改变基因表达;促 长剂可能在细胞和分子水平上通过改变细胞周期控制,选择性促进引发细胞的增殖;促长剂 还可能抑制程序性细胞死亡(凋亡)。促长阶段历时较长,早期有可逆性,晚期为不可逆的, DNA 结合

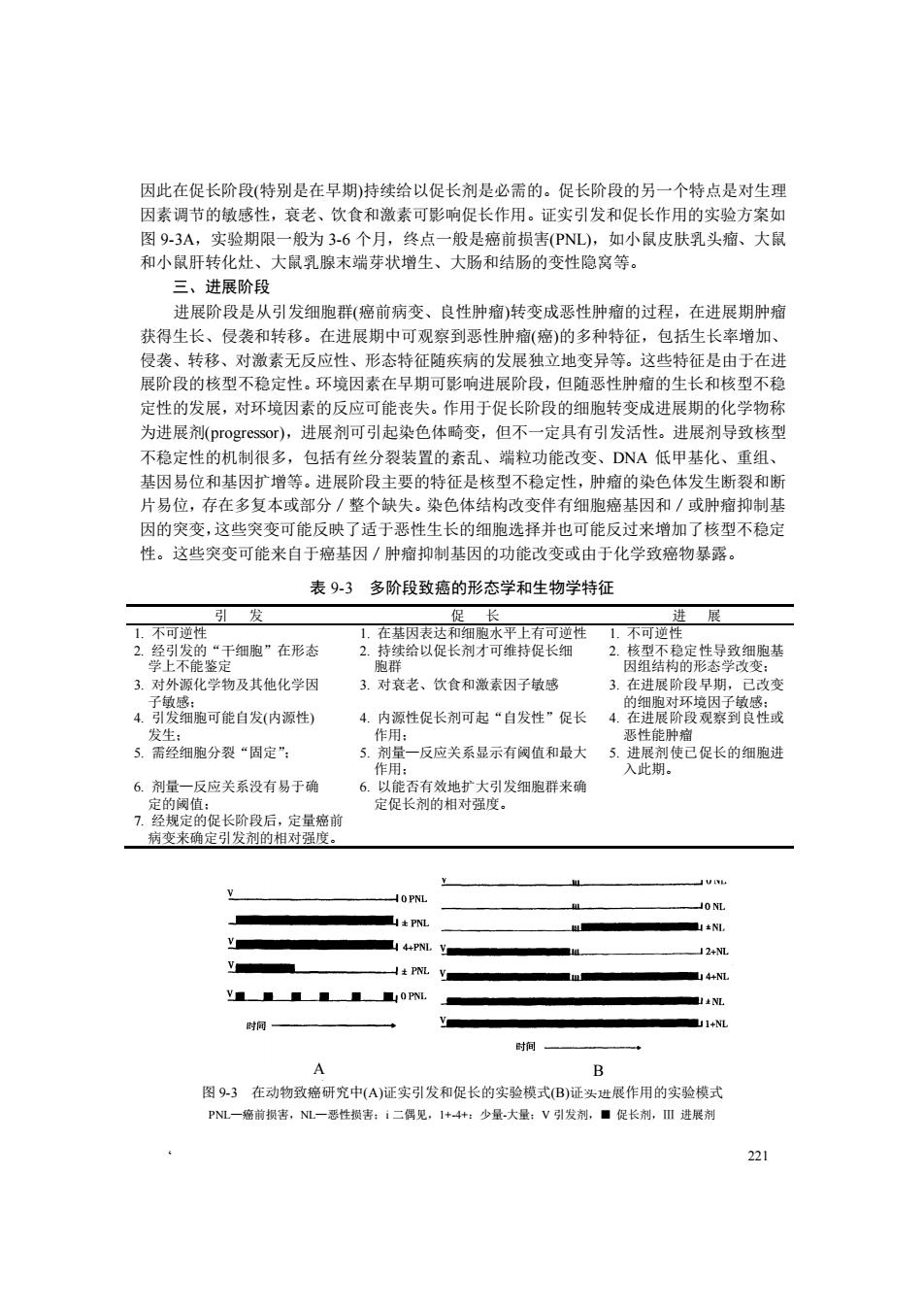

因此在促长阶段(特别是在早期)持续给以促长剂是必需的。促长阶段的另一个特点是对生理 因素调节的敏感性,衰老、饮食和激素可影响促长作用。证实引发和促长作用的实验方案如 图9-3A,实验期限一般为3-6个月,终点一般是癌前损害(PNL),如小鼠皮肤乳头瘤、大鼠 和小鼠肝转化灶 大鼠乳腺末端芽状增生 ,大肠和结肠的变性隐离等。 三、进展阶段 进展阶段是从引发细胞群(癌前病变、良性肿瘤)转变成恶性肿南的过程,在进展期肿应 获得生长、侵袭和转移。在进展期中可观察到恶性肿瘤(癌)的多种特征,包括生长率增加、 侵袭、转移、对激素无反应性、形态特征随疾病的发展独立地变异等。这些特征是由于在进 展阶段的核型不稳定性。环境因素在早期可影响进展阶段,但随恶性肿瘤的生长和核型不稳 定性的发展,对环境因素的反应可能丧失。作用于促长阶段的细胞转变成进展期的化学物 为进展剂(progressor),进展剂可引起染色体畸变,但不一定具有引发活性。进展剂导致核型 不稳定性的机制很多,包括有丝分裂装置的紊乱、端粒功能改变、DNA低甲基化、重组、 基因易位和基因扩增等。讲展阶段主要的特征是核型不稳定性,肿痛的垫色体发生断裂和 片易位,存在多复本或部分/整个缺失。染色体结构改变伴有细跑癌基因和/或肿瘤抑制基 因的突变,这些突变可能反映了适于恶性生长的细胞选择并也可能反过来增 了核型不稳定 性。这些突变可能来自于癌基因/肿宿抑制基因的功能改变或由于化学致癌物暴露。 表93多阶段致癌的形态学和生物学特征 引发 展 1.不可逆1 3 化学物及其他化学因 3.对衰老、饮食和激素因子敏感 4可能自发内源性 内源性促长剂可起“自发性”促长 4 性能肿柱 5.需经细胞分裂“固定 一反应关系显示有阀值和最大 入进剂使已促长的细胞进 6.剂量 反应关系没有易于确 6. 是使有对大发细胞群来确 7. 经规定的长阶受后定格前 10P 时同 14NL 时间 A 图93在动物致研究中A)证实引发和促长的实验式B)证 讲展作用的实验式 一培前,N一恶行 者,1二偶见。1+4+ 少量大量V以发剂.■促长剂。川展剂

‘ 221 因此在促长阶段(特别是在早期)持续给以促长剂是必需的。促长阶段的另一个特点是对生理 因素调节的敏感性,衰老、饮食和激素可影响促长作用。证实引发和促长作用的实验方案如 图 9-3A,实验期限一般为 3-6 个月,终点一般是癌前损害(PNL),如小鼠皮肤乳头瘤、大鼠 和小鼠肝转化灶、大鼠乳腺末端芽状增生、大肠和结肠的变性隐窝等。 三、进展阶段 进展阶段是从引发细胞群(癌前病变、良性肿瘤)转变成恶性肿瘤的过程,在进展期肿瘤 获得生长、侵袭和转移。在进展期中可观察到恶性肿瘤(癌)的多种特征,包括生长率增加、 侵袭、转移、对激素无反应性、形态特征随疾病的发展独立地变异等。这些特征是由于在进 展阶段的核型不稳定性。环境因素在早期可影响进展阶段,但随恶性肿瘤的生长和核型不稳 定性的发展,对环境因素的反应可能丧失。作用于促长阶段的细胞转变成进展期的化学物称 为进展剂(progressor),进展剂可引起染色体畸变,但不一定具有引发活性。进展剂导致核型 不稳定性的机制很多,包括有丝分裂装置的紊乱、端粒功能改变、DNA 低甲基化、重组、 基因易位和基因扩增等。进展阶段主要的特征是核型不稳定性,肿瘤的染色体发生断裂和断 片易位,存在多复本或部分/整个缺失。染色体结构改变伴有细胞癌基因和/或肿瘤抑制基 因的突变,这些突变可能反映了适于恶性生长的细胞选择并也可能反过来增加了核型不稳定 性。这些突变可能来自于癌基因/肿瘤抑制基因的功能改变或由于化学致癌物暴露。 表 9-3 多阶段致癌的形态学和生物学特征 引 发 促 长 进 展 1. 不可逆性 1. 在基因表达和细胞水平上有可逆性 1. 不可逆性 2. 经引发的“干细胞”在形态 学上不能鉴定 2. 持续给以促长剂才可维持促长细 胞群 2. 核型不稳定性导致细胞基 因组结构的形态学改变; 3. 对外源化学物及其他化学因 子敏感; 3. 对衰老、饮食和激素因子敏感 3. 在进展阶段早期,已改变 的细胞对环境因子敏感; 4. 引发细胞可能自发(内源性) 发生; 4. 内源性促长剂可起“自发性”促长 作用; 4. 在进展阶段观察到良性或 恶性能肿瘤 5. 需经细胞分裂“固定”; 5. 剂量—反应关系显示有阈值和最大 作用; 5. 进展剂使已促长的细胞进 入此期。 6. 剂量—反应关系没有易于确 定的阈值; 6. 以能否有效地扩大引发细胞群来确 定促长剂的相对强度。 7. 经规定的促长阶段后,定量癌前 病变来确定引发剂的相对强度。 图 9-3 在动物致癌研究中(A)证实引发和促长的实验模式(B)证实进展作用的实验模式 PNL—癌前损害,NL—恶性损害;i 二偶见,1+-4+:少量-大量;V 引发剂,■ 促长剂,Ⅲ 进展剂 A 式 A A A H A A G G A A a A B

证实进展作用的实验方案比较复杂(图93B),是在引发和促长阶段之后再给以进展剂, 处后再维续绘以保长剂,实哈应有话当的对丽,终占为恶性损害NI)。引发、促长和讲展阶 段的形态学和生物学特征见表93。兼有引发剂、促长剂和进展剂作用的化学致癌物可称头 完全致癌物(complete carcinogen). 综上所述,化学致癌是长期的、复杂的多阶段过程,至少涉及引发、促长和进展三个阶 段。在引发和进展阶段涉及遗传机制,在促长阶段主要是遗传外机制。在引发阶段主要是细 胞原馆基因和脚窟抑制基因的突变,在讲展阶段主要是核型不稳定性。正常细胞经时遗传学 改变的积累才能转变为癌细胞 第三节化学致癌物的分类 可以用多种标准对化学致癌物进行分类,如根据化学致癌物的结构和来源、根据致癌作 用的证据可靠性程度、根据作用机制等。本节主要介绍国际癌症研究所(1ARC的分类及根 据作用机制的分类。 、1ARC分类 IRC从1971年起组织专家组收集和评价世界各国有关化学物质对人类致癌危险性的 资料,编辑出版《1ARC关于化学物质致人类癌症危险性评价专题论文集》,并于1979年 1982年和1987年三次组织专家组对上述专题论文集所评价的环境因子和类别、混合物及暴 露环境对人类的致癌性进行再评价,并出版报告。自1987年专题论文集改名为《IARC关 于致人类癌症危哈性平价专颗论文集》,并扩展到物理因子、生物因子致人类席定危险性司 价。 IARC关于化学物质致人类癌症危险性分类只与一种化学物致癌性证据的充分性(证据 权重)有关,而并不涉及其致癌活性大小及其机制。RC将化学物对人类致癌性资料流行 病学调查和病例报告)和对实验动物致癌性资料分为四级:致癌性证据充分、致癌性证据有 限、致癌性证据不足及证据提示缺乏致癌性。对人致癌性证据充分是指在致癌物和人癌症罗 生之间有因果关系。致癌性证据有限是指因果关系的解释是可信的,但其他的解释如偶然性 偏倚、混杂因素不能完全排除。致癌性证据不足是指资料的性质 致性或统计学把度 足以判断因果关系或没有对人致癌性的资料。证据提示缺乏致癌性是指有几个在已知人类充 分暴露水平范围内的研究表明暴露水平与所研究的癌症无关联。 分类为人致癌物(组1)必须要有流行病学证据的支持。流行病学研究(队列研究和病例对 照研究)试图为化学品接触与人群癌症发生(或死亡)增加的因果关系提供证据,癌症流行病学 研究是比较困难的 ·般是在人群接触某种化学品 年之后进行,可能有很多混杂因素 往往受到经费和时间的限制。为治疗目的给以化学品(药品)和职业性接触,较易控制接触务 件,但个体数和接触期限也往往受到限制。因此,对于很多化学品需要由动物致癌试验、短 期试验等为接触此化学品的致癌危险性提供论据主要用于危害鉴定)。 实验动物致性资料证据评价标准: ()致癌性证据充分指确立了受试物与肿瘤发生率恶性或恶性和良性肿瘤合计)增加的 因果关系:①见于两种或两种以上动物:②一个物种但经两次或多次独立的试验(包括不同

222‘ 证实进展作用的实验方案比较复杂(图 9-3B),是在引发和促长阶段之后再给以进展剂, 然后再继续给以促长剂,实验应有适当的对照,终点为恶性损害(NL)。引发、促长和进展阶 段的形态学和生物学特征见表 9-3。兼有引发剂、促长剂和进展剂作用的化学致癌物可称为 完全致癌物(complete carcinogen)。 综上所述,化学致癌是长期的、复杂的多阶段过程,至少涉及引发、促长和进展三个阶 段。在引发和进展阶段涉及遗传机制,在促长阶段主要是遗传外机制。在引发阶段主要是细 胞原癌基因和肿瘤抑制基因的突变,在进展阶段主要是核型不稳定性。正常细胞经过遗传学 改变的积累才能转变为癌细胞。 第三节 化学致癌物的分类 可以用多种标准对化学致癌物进行分类,如根据化学致癌物的结构和来源、根据致癌作 用的证据可靠性程度、根据作用机制等。本节主要介绍国际癌症研究所(1ARC)的分类及根 据作用机制的分类。 一、IARC 分类 IARC 从 1971 年起组织专家组收集和评价世界各国有关化学物质对人类致癌危险性的 资料,编辑出版《IARC 关于化学物质致人类癌症危险性评价专题论文集》,并于 1979 年、 1982 年和 1987 年三次组织专家组对上述专题论文集所评价的环境因子和类别、混合物及暴 露环境对人类的致癌性进行再评价,并出版报告。自 1987 年专题论文集改名为《IARC 关 于致人类癌症危险性评价专题论文集》,并扩展到物理因子、生物因子致人类癌症危险性评 价。 IARC 关于化学物质致人类癌症危险性分类只与一种化学物致癌性证据的充分性(证据 权重)有关,而并不涉及其致癌活性大小及其机制。IARC 将化学物对人类致癌性资料(流行 病学调查和病例报告)和对实验动物致癌性资料分为四级:致癌性证据充分、致癌性证据有 限、致癌性证据不足及证据提示缺乏致癌性。对人致癌性证据充分是指在致癌物和人癌症发 生之间有因果关系。致癌性证据有限是指因果关系的解释是可信的,但其他的解释如偶然性、 偏倚、混杂因素不能完全排除。致癌性证据不足是指资料的性质、一致性或统计学把握度不 足以判断因果关系或没有对人致癌性的资料。证据提示缺乏致癌性是指有几个在已知人类充 分暴露水平范围内的研究表明暴露水平与所研究的癌症无关联。 分类为人致癌物(组 1)必须要有流行病学证据的支持。流行病学研究(队列研究和病例对 照研究)试图为化学品接触与人群癌症发生(或死亡)增加的因果关系提供证据。癌症流行病学 研究是比较困难的,一般是在人群接触某种化学品多年之后进行,可能有很多混杂因素,并 往往受到经费和时间的限制。为治疗目的给以化学品(药品)和职业性接触,较易控制接触条 件,但个体数和接触期限也往往受到限制。因此,对于很多化学品需要由动物致癌试验、短 期试验等为接触此化学品的致癌危险性提供论据(主要用于危害鉴定)。 实验动物致癌性资料证据评价标准: (1) 致癌性证据充分指确立了受试物与肿瘤发生率(恶性或恶性和良性肿瘤合计)增加的 因果关系:①见于两种或两种以上动物;②一个物种但经两次或多次独立的试验(包括不同

时间或不同实验室或在不同实验方案条件下):③在一个物种一次试验中,恶性肿瘤发生率、 部位、肿瘤类型或发癌时间得到肯定的阳性结果。 )致癌性证据有限指资料提示有致癌作用,但在作决定性评价中证据有限:①致癌性 证据限 试验 ②在设 实施或结果解释的合理性方面尚有疑问:③仅有良性肿 未确定致癌性潜力的损伤、或该种系中此肿瘤的自发率较高。 (③)致癌性证据不足指资料由于重要的定性或定量上的限制,不足以证明致癌作用的存 在与否,或没有实验动物致癌性的资料。 (④)证据提示无致癌性是指有足够的资料至少两种种系)证明该物质无致癌性。但需指 出,证据提示无致癌性的结论 然限于所研究的料 位和暴露剂量水平 AC根据对人类和对实验动物致密作资料,以及在实验系统和人类其他有关的资料自 括癌前病变、肿痛病理学、遗传毒性、结构一活性关系,代谢和动力学,理化参数及同类的 生物因子)进行综合评价,将环境因子和类别、混合物及暴露环境与人类癌症的关系分为下 列四组: 组1,对人类是致癌物。对人类致癌性证据充分者属于本组 组2,对人类是很可能或可能致癌物。又分为两组 即组2A和组2B 组2A,对人类很可能(probably)是致癌物,指对人类致癌性证据有限。对实验动物致癌 性证据充分。 组2B,对人类是可能(D0be)致癌物,指对人类致癌性证据有限,对实验动物致癌性 证据并不充分:或指对人类致癌性证据不足,对实验动物致癌性证据充分。 组3, 现有的证据不能对人类致癌性进行分类。 组4,对人类可能是非致摇物。 1ARC专家组在1999年1月报告对834种环境因子和类别、混合物及暴露环境与人类 癌症关系评价结果,其中组1有75种,组2A有59,组2B有225种,组3有471种,组4 有1种。组1和组2A详见本意附录 IARC对化学物质引起人类癌症危险性评价 是目前公认的权威性资料。在要了解某利 化学物的致癌性时,应首先查阅IARC的资料网址htp:193.51.164, 11 monoeval crthgrol.html). 二、根据致癌机制分类 根据化学致癌物的作用机制,Weisburger和William将化学致癌物分为遗传毒性和非遗 传毒性两大类】 L.遗传毒性致癌物(genotoxiccarcinogens)) 遗传毒性致癌物对DNA造成损害,属于遗传毒性致癌物有以下几种: ()直接致癌物:亲电子性有机化合物,不依赖代谢活化,能直接与DNA反应。 (2)间接致癌物:需经宿主或体外代谢活化成亲电子剂后才能与DNA反应。 (3)无机致癌物:有些可能是亲电子剂,但有些是通过选择性改变DNA复制保真性, 导致DNA的改变 如金属镍、铬。 2.非遗传毒性致物(non-genotoxic carcinogens) 非遗传毒性致癌物不与DNA反应,可能间接地影响DNA并改变基因组导致细胞癌变, 或者通过促长作用、增强作用导致癌的发展。非遗传毒性致癌物包括以下几种: 223

‘ 223 时间或不同实验室或在不同实验方案条件下);③在一个物种一次试验中,恶性肿瘤发生率、 部位、肿瘤类型或发癌时间得到肯定的阳性结果。 (2) 致癌性证据有限指资料提示有致癌作用,但在作决定性评价中证据有限:①致癌性 证据限于一个试验;②在设计、实施或结果解释的合理性方面尚有疑问;③仅有良性肿瘤、 未确定致癌性潜力的损伤、或该种系中此肿瘤的自发率较高。 (3) 致癌性证据不足指资料由于重要的定性或定量上的限制,不足以证明致癌作用的存 在与否,或没有实验动物致癌性的资料。 (4) 证据提示无致癌性是指有足够的资料(至少两种种系)证明该物质无致癌性。但需指 出,证据提示无致癌性的结论必然限于所研究的种系、肿瘤部位和暴露剂量水平。 IARC 根据对人类和对实验动物致癌性资料,以及在实验系统和人类其他有关的资料(包 括癌前病变、肿瘤病理学、遗传毒性、结构—活性关系,代谢和动力学,理化参数及同类的 生物因子)进行综合评价,将环境因子和类别、混合物及暴露环境与人类癌症的关系分为下 列四组: 组 1,对人类是致癌物。对人类致癌性证据充分者属于本组。 组 2,对人类是很可能或可能致癌物。又分为两组,即组 2A 和组 2B。 组 2A,对人类很可能(probably)是致癌物,指对人类致癌性证据有限。对实验动物致癌 性证据充分。 组 2B,对人类是可能(possible)致癌物,指对人类致癌性证据有限,对实验动物致癌性 证据并不充分;或指对人类致癌性证据不足,对实验动物致癌性证据充分。 组 3,现有的证据不能对人类致癌性进行分类。 组 4,对人类可能是非致癌物。 IARC 专家组在 1999 年 1 月报告对 834 种环境因子和类别、混合物及暴露环境与人类 癌症关系评价结果,其中组 1 有 75 种,组 2A 有 59,组 2B 有 225 种,组 3 有 471 种,组 4 有 1 种。组 1 和组 2A 详见本章附录。 IARC 对化学物质引起人类癌症危险性评价,是目前公认的权威性资料。在要了解某种 化学物的致癌性时,应首先查阅 IARC 的资料(网址 http:193.51.164.11/monoeval/ crthgr01.html)。 二、根据致癌机制分类 根据化学致癌物的作用机制,Weisburger 和 William 将化学致癌物分为遗传毒性和非遗 传毒性两大类。 1. 遗传毒性致癌物(genotoxic carcinogens) 遗传毒性致癌物对 DNA 造成损害,属于遗传毒性致癌物有以下几种: (1) 直接致癌物:亲电子性有机化合物,不依赖代谢活化,能直接与 DNA 反应。 (2) 间接致癌物:需经宿主或体外代谢活化成亲电子剂后才能与 DNA 反应。 (3) 无机致癌物:有些可能是亲电子剂,但有些是通过选择性改变 DNA 复制保真性, 导致 DNA 的改变,如金属镍、铬。 2. 非遗传毒性致癌物(non-genotoxic carcinogens) 非遗传毒性致癌物不与 DNA 反应,可能间接地影响 DNA 并改变基因组导致细胞癌变, 或者通过促长作用、增强作用导致癌的发展。非遗传毒性致癌物包括以下几种: