第九章 褐变作用与食品颜色 本章主要内容 褐变概述 褐变分类 非酶褐变 。羰氨反应 。焦糖化反应 。抗坏血酸反应 。非酶褐变对食品质量的影响 。非酶褐变的控制方法 -酶促褐变 。酶促褐变的概念与条件 。酶促褐变的反应历程 。酶促褐变的控制方法

第九章 褐变作用与食品颜色 ⚫ 本章主要内容 – 褐变概述 – 褐变分类 – 非酶褐变 ⚫ 羰氨反应 ⚫ 焦糖化反应 ⚫ 抗坏血酸反应 ⚫ 非酶褐变对食品质量的影响 ⚫ 非酶褐变的控制方法 – 酶促褐变 ⚫ 酶促褐变的概念与条件 ⚫ 酶促褐变的反应历程 ⚫ 酶促褐变的控制方法

第九章 褐变与作用食品颜色 9.1褐变概述 褐变是食品加工和贮藏过程中发生的常见现象,有的褐变 能提高食品的品质与风味,如面包、糕点和咖啡加工过程中发 生的褐变,有的能降低食品的品质与风味,如蔬菜与水果加工 贮藏过程中发生的褐变。 9.2褐变的分类 羰氨反应引起的褐变 非酶褐变 焦糖化引起的褐变 抗坏血酸氧化引起的褐变 酶促褐变

第九章 褐变与作用食品颜色 9.1 褐变概述 褐变是食品加工和贮藏过程中发生的常见现象,有的褐变 能提高食品的品质与风味,如面包、糕点和咖啡加工过程中发 生的褐变,有的能降低食品的品质与风味,如蔬菜与水果加工 贮藏过程中发生的褐变。 9.2 褐变的分类 羰氨反应引起的褐变 非酶褐变 焦糖化引起的褐变 抗坏血酸氧化引起的褐变 酶促褐变

第九章 褐变作用与食品颜色 9.3非酶褐变 9.3.1羰氨反应 9.3.1.1羰氨反应概念 1921年,法国化学家Mailard发现葡萄糖与甘氨酸溶液 共热即产生褐色色素,并称此色素为类黑精。以后人们就将 胺、氨基酸、蛋白质与糖、醛、酮之间的反应统称为Mailard 反应或羰氨反应。 9.3.1.2羰氨反应历程 初始阶段:包括羰氨缩合和分子重排两种作用生成果糖胺与 双果糖胺(18)。 中间阶段:包括果糖胺脱水生成羟甲基糠醛(9~14)、果糖 胺脱去胺残基重排生成还原酮(15~19)及氨基酸与二羰基化合 物的作用(19)。 终止阶段:包括醇醛缩合和生成黑色素的聚合作用(20)

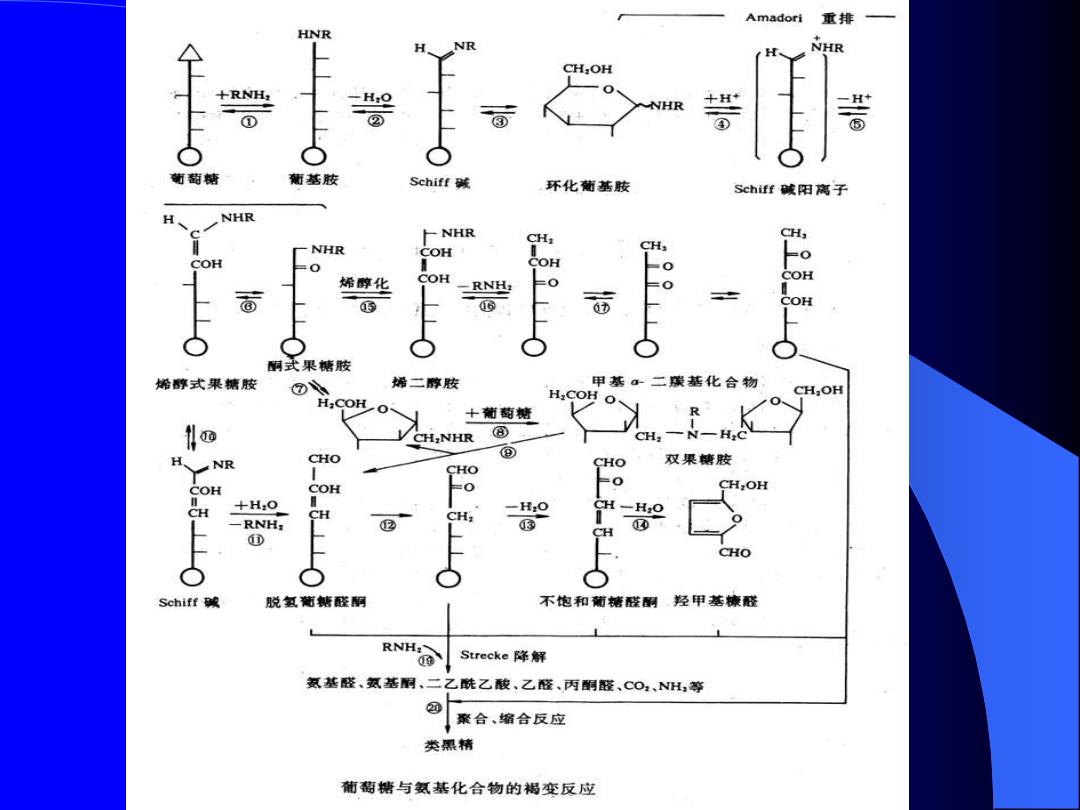

第九章 褐变作用与食品颜色 9.3 非酶褐变 9.3.1 羰氨反应 9.3.1.1 羰氨反应概念 1921年, 法国化学家Mailard 发现葡萄糖与甘氨酸溶液 共热即产生褐色色素,并称此色素为类黑精。以后人们就将 胺、氨基酸、蛋白质与糖、醛、酮之间的反应统称为Mailard 反应或羰氨反应。 9.3.1.2 羰氨反应历程 初始阶段:包括羰氨缩合和分子重排两种作用生成果糖胺与 双果糖胺(1~8)。 中间阶段:包括果糖胺脱水生成羟甲基糠醛(9~14)、果糖 胺脱去胺残基重排生成还原酮(15~19)及氨基酸与二羰基化合 物的作用(19)。 终止阶段:包括醇醛缩合和生成黑色素的聚合作用(20)

Amadori 重排 HR +RNH H 葡萄 葡基胺 Schiff 环化葡基胺 Schiff碱阳离子 NHR -NHR OH 希醇化 -RNH: o 酮武果糖胺 烯醇式果糖胺 ⑦ 烯二醇胺 甲基。二联基化合物 CH,OH H:COH 十葡萄糖 'yCH,NHR NR CHO 双果糖胺 CHO CHO COH +H:O -H9 -RNH; hiff到 脱氢葡糖醛酮 不饱和葡糖醛酮,羟甲基糠醛 RNHO Strecke降解 氨基醛、氨基酮、二乙酰乙酸、乙醛、丙酮醛、CO2、NH,等 聚合、缩合反应 类黑精 葡萄糖与氨基化合物的褐变反应

第九章 褐变作用与食品颜色 9.3.2 焦糖化褐变(Caramellization) 9.3.2.1焦糖化褐变的概念 糖类在没有氨基化合物存在的情况下,当加热至其熔点 以上时,糖通过脱水形成酱色物质,或通过裂解形成一些挥 发性醛、酮类物质后,进一步缩合、聚合形成粘稠状的黑褐 色物质的反应称为焦糖化反应。 9.3.2.2焦糖化的反应过程(以蔗糖为例) 1)开始阶段:蔗糖熔融,温度约达到200℃,起泡,约5分钟 时脱去1分子水,生成异蔗糖酐(无甜味但有温和的苦味)。 CH,OH CHOH 异蔗糖酐

第九章 褐变作用与食品颜色 9.3.2 焦糖化褐变(Caramellization) 9.3.2.1 焦糖化褐变的概念 糖类在没有氨基化合物存在的情况下,当加热至其熔点 以上时,糖通过脱水形成酱色物质,或通过裂解形成一些挥 发性醛、酮类物质后,进一步缩合、聚合形成粘稠状的黑褐 色物质的反应称为焦糖化反应。 9.3.2.2 焦糖化的反应过程(以蔗糖为例) 1) 开始阶段:蔗糖熔融,温度约达到200℃,起泡,约5分钟 时脱去1分子水,生成异蔗糖酐(无甜味但有温和的苦味)