第一章小麦病害 授课内容 第一章小麦病害 教学目的 使学生了解小麦主要病害的分布与为害、症状特点、发生规律、预测 预报及综合防治措施。 教学要求 要求教师课前认真背课,查阅相关资料,了解最新动态。 课时 8 教学方法 多媒体、讲授、讨论。 重点难点 重点:小麦三种锈病,小麦病毒病,小麦黑分类病害,小麦白粉病的病 原生物学特性. 难点:小麦锈病的周年侵染循环规律,小麦全蚀病TAD现象,小麦病毒 病的侵染循环过程。 教具 多媒体课件相关设施 教学效果检测 课前提问上节课的内容 备注 该教案是在上年度教案的基础上修改

第一章 小麦病害 授课内容 第一章 小麦病害 教学目的 使学生了解小麦主要病害的分布与为害、症状特点、发生规律、预测 预报及综合防治措施。 教学要求 要求教师课前认真背课,查阅相关资料,了解最新动态。 课时 8 教学方法 多媒体、讲授、讨论。 重点难点 重点:小麦三种锈病,小麦病毒病, 小麦黑分类病害,小麦白粉病的病 原生物学特性. 难点:小麦锈病的周年侵染循环规律,小麦全蚀病 TAD 现象,小麦病毒 病的侵染循环过程。 教具 多媒体课件相关设施 教学效果检测 课前提问上节课的内容 备注 该教案是在上年度教案的基础上修改

课题 小麦锈病 课型 理论 对象 植物保护本科专业 教学目的 让学生了解小麦三种锈病在历史上的发生与为害情况,并掌握其症状、病原菌、 发生规律和防治措施。 教学重点、难点 三种锈病症状区别及小麦锈病的侵染循环特点、小麦锈病的周年侵染规律 教学方法 叙述/讨论/比较 教学手段 多媒体 一、 小麦锈病的发生与为害 “黄疸病”,条锈、叶锈及秆锈。 (1)在世间范围的分布: 条锈病:西欧、北美、太平洋沿岸为主: 叶锈病:苏联欧洲部分为主 秆锈病:北美、澳洲及非洲为主: (2)在国内的分布: 条锈病:西北、西南、华北及淮北地区的冬麦区和西北的春麦区: 叶锈病:以西南麦区为重: 秆锈病:西北、东北、西南春麦区以及江淮和东南沿海地区: (3)危害的状况: 条锈病:曾在1950、1964、1990年三次全国性大流行,损失小麦分别为60 亿公斤、32亿公斤和25亿公斤左右: 叶锈病:1990年在全国普遍发生,个别地区损失严重: 秆锈病:1946-1966年,福建省6次大流行,产量损失50%左右: 主要以叙述、举例的方式讲解,要求学生了解即可。 教学过程 二、症状(视频展示田间症状) 条锈成行、叶锈乱、秆锈是个大红斑 1.三种锈病症状共同点: 初期黄色夏孢子堆,后期黑色冬孢子堆 2.三种锈病症状区别: 主要根据夏孢子堆、冬孢子堆的大小、颜色、着生部位和排列状况。 条锈成行,叶锈乱,秆锈是个大红斑 叙述、比较的方法,借用图片和表格的方式说明问题。 三、病原物: 担子菌纲Basidiomycetes柄绣菌属Puccinia.。专性寄生菌 1.小麦锈菌的繁殖体:冬孢子、担孢子、性孢子、锈孢子、夏孢子 夏孢子:单细胞,表面有细刺: 2.形态特征: 冬孢子:双细胞,棍棒状或纺锤型:

课题 小麦锈病 课型 理 论 对象 植物保护本科专业 教学目的 让学生了解小麦三种锈病在历史上的发生与为害情况,并掌握其症状、病原菌、 发生规律和防治措施。 教学重点、难点 三种锈病症状区别及小麦锈病的侵染循环特点、小麦锈病的周年侵染规律 教学方法 叙述/讨论/比较/ 教学手段 多媒体 教学过程 一、小麦锈病的发生与为害 “黄疸病”,条锈、叶锈及秆锈。 (1)在世间范围的分布: 条锈病:西欧、北美、太平洋沿岸为主; 叶锈病:苏联欧洲部分为主 秆锈病:北美、澳洲及非洲为主; (2)在国内的分布: 条锈病:西北、西南、华北及淮北地区的冬麦区和西北的春麦区; 叶锈病:以西南麦区为重; 秆锈病:西北、东北、西南春麦区以及江淮和东南沿海地区; (3)危害的状况: 条锈病:曾在 1950、1964、1990 年三次全国性大流行,损失小麦分别为 60 亿公斤、32 亿公斤和 25 亿公斤左右; 叶锈病:1990 年在全国普遍发生,个别地区损失严重; 秆锈病:1946-1966 年,福建省 6 次大流行,产量损失 50%左右; 主要以叙述、举例的方式讲解,要求学生了解即可。 二、症状(视频展示田间症状) 条锈成行、叶锈乱、秆锈是个大红斑 1. 三种锈病症状共同点: 初期黄色夏孢子堆,后期黑色冬孢子堆 2. 三种锈病症状区别: 主要根据夏孢子堆、冬孢子堆的大小、颜色、着生部位和排列状况。 条锈成行,叶锈乱,秆锈是个大红斑 叙述、比较的方法,借用图片和表格的方式说明问题。 三、病原物: 担子菌纲 Basidiomycetes 柄绣菌属 Puccinia。专性寄生菌 1.小麦锈菌的繁殖体:冬孢子、担孢子、性孢子、锈孢子、夏孢子 夏孢子:单细胞,表面有细刺; 2.形态特征: 冬孢子:双细胞,棍棒状或纺锤型;

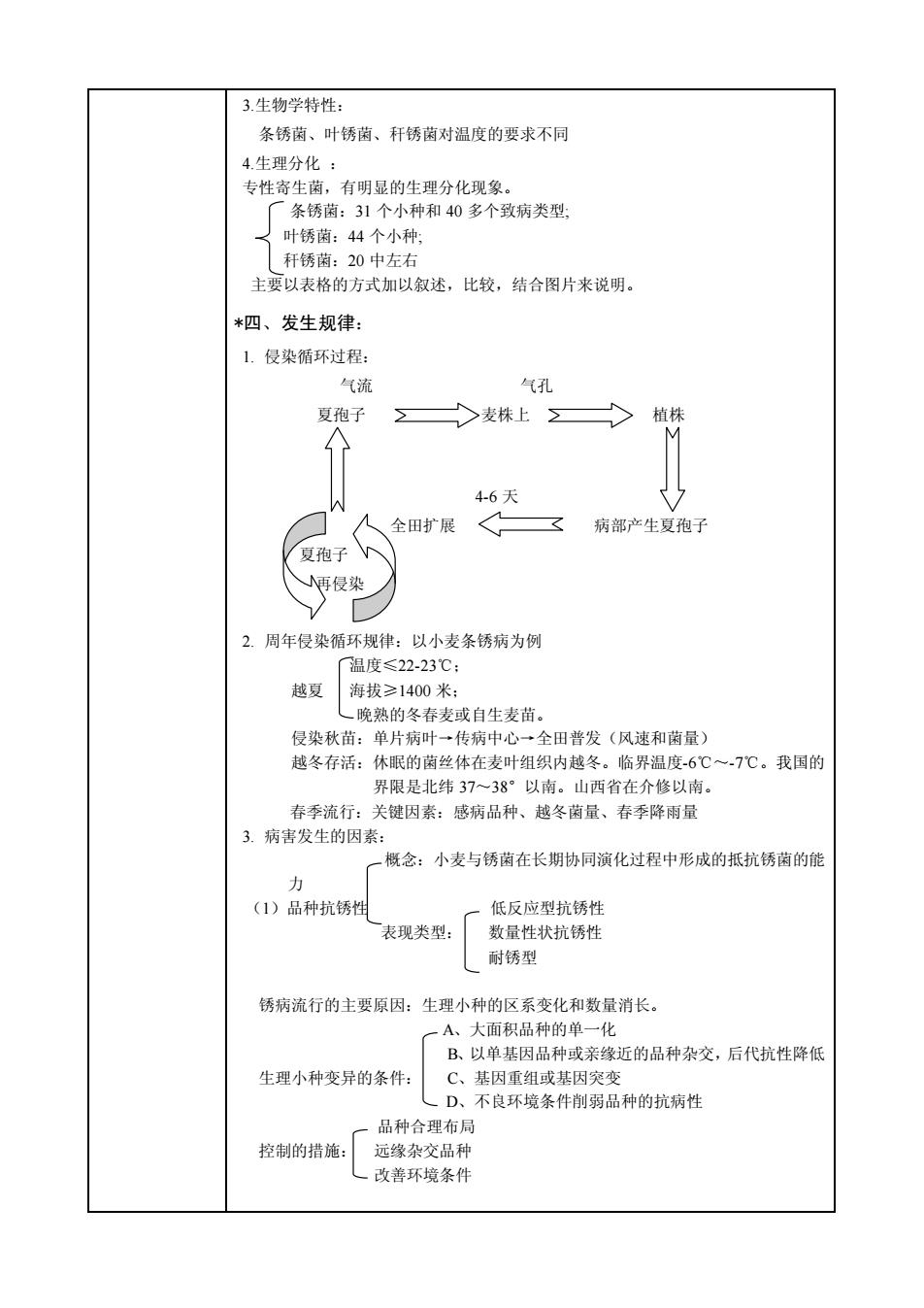

3.生物学特性: 条锈菌、叶锈菌、秆锈菌对温度的要求不同 4.生理分化: 专性寄生菌,有明显的生理分化现象。 条锈菌:31个小种和40多个致病类型: 叶锈菌:44个小种: 秆锈菌:20中左右 主要以表格的方式加以叙述,比较,结合图片来说明。 *四、发生规律: 1.侵染循环过程: 气流 气孔 夏孢子 二麦株上之二> 植株 M 4-6天 全田扩展 病部产生夏孢子 夏孢子 再侵染 2.周年侵染循环规律:以小麦条锈病为例 温度≤22-23℃: 越夏 海拔≥1400米: 晚熟的冬春麦或自生麦苗。 侵染秋苗:单片病叶→传病中心→全田普发(风速和菌量) 越冬存活:休眠的菌丝体在麦叶组织内越冬。临界温度-6℃~-7℃。我国的 界限是北纬37~38°以南。山西省在介修以南。 春季流行:关键因素:感病品种、越冬菌量、春季降雨量 3.病害发生的因素: 概念:小麦与锈菌在长期协同演化过程中形成的抵抗锈菌的能 力 (1)品种抗锈性 低反应型抗锈性 表现类型: 数量性状抗锈性 耐锈型 锈病流行的主要原因:生理小种的区系变化和数量消长。 A、大面积品种的单一化 B、以单基因品种或亲缘近的品种杂交,后代抗性降低 生理小种变异的条件: C、基因重组或基因突变 D、不良环境条件削弱品种的抗病性 品种合理布局 控制的措施: 远缘杂交品种 改善环境条件

3.生物学特性: 条锈菌、叶锈菌、秆锈菌对温度的要求不同 4.生理分化 : 专性寄生菌,有明显的生理分化现象。 条锈菌:31 个小种和 40 多个致病类型; 叶锈菌:44 个小种; 秆锈菌:20 中左右 主要以表格的方式加以叙述,比较,结合图片来说明。 *四、发生规律: 1. 侵染循环过程: 气流 气孔 夏孢子 麦株上 植株 4-6 天 全田扩展 病部产生夏孢子 夏孢子 再侵染 2. 周年侵染循环规律:以小麦条锈病为例 温度≤22-23℃; 越夏 海拔≥1400 米; 晚熟的冬春麦或自生麦苗。 侵染秋苗:单片病叶→传病中心→全田普发(风速和菌量) 越冬存活:休眠的菌丝体在麦叶组织内越冬。临界温度-6℃~-7℃。我国的 界限是北纬 37~38°以南。山西省在介修以南。 春季流行:关键因素:感病品种、越冬菌量、春季降雨量 3. 病害发生的因素: 概念:小麦与锈菌在长期协同演化过程中形成的抵抗锈菌的能 力 (2)品种的 (1)品种抗锈性 低反应型抗锈性 表现类型: 数量性状抗锈性 耐锈型 锈病流行的主要原因:生理小种的区系变化和数量消长。 A、大面积品种的单一化 B、以单基因品种或亲缘近的品种杂交,后代抗性降低 生理小种变异的条件: C、基因重组或基因突变 D、不良环境条件削弱品种的抗病性 品种合理布局 控制的措施: 远缘杂交品种 改善环境条件

(2)锈菌的生理小种及菌量 生理小种:在同一锈菌中,存在许多形态相同、但对不同品种侵染力和致病 力不同的群体。 优势小种:其中只有少数或几个小种在数量上或比例上占优势,为优势小种。 (3)气象条件和栽培措施: 以气温、降水和结露等对锈病发生流行的关系最为密切。由于对温度的不同要求 春季发病条锈最早、叶锈病迟于条锈而早于秆锈。 主要以叙述、讨论方式,借用图片来讲授。 五、综合防治: (1)抗病品种及其合理布置 (2)农业防治 (3)化学防治 主要以叙述、举例、视频的方式讲授 小结 学习本节的最终目的是控制病害发生,提高产量。 1. 如何在田间识别小麦三种锈病? 2. 病害的周年循环过程? 3. 名词解释:生理小种 优势小种抗锈性垂直抗性水平抗性 4. 小麦锈病的传播方式、病原菌的越冬方式、初侵染来源? 小麦条锈菌的越夏方式及对越夏地的条件? 6. 小麦条锈菌的越冬方式? 练习 7. 引起小麦锈病的病原菌的分类地位? 8. 小麦锈病菌的孢子类型有哪些? 9. 三种锈菌的生长发育对温度的要求有何区别? 10.小麦条锈病菌在田间的侵染循环过程? 11. 小麦品种抗锈性丧失的原因及控制措施? 12.小麦品种抗锈性的表现类型有哪些? 控制小麦锈病发生的根本措施是什么? 主要参考资料 1.万安民,赵中华,吴立人.2002年我国小麦条锈病发生回顾2003,29(2):5-8 2.曾士迈小麦条锈病越夏过程的模拟研究.植物病理学报2003,333)277-278 3.曾士迈.品种布局防治小麦条锈病的模拟研究.植物病理学报2004,343)261-271 4.李振岐,曾士迈.中国小麦锈病.北京:中国农业出版社,2002.330-333

(2)锈菌的生理小种及菌量 生理小种:在同一锈菌中,存在许多形态相同、但对不同品种侵染力和致病 力不同的群体。 优势小种:其中只有少数或几个小种在数量上或比例上占优势,为优势小种。 (3)气象条件和栽培措施: 以气温、降水和结露等对锈病发生流行的关系最为密切。由于对温度的不同要求 春季发病条锈最早、叶锈病迟于条锈而早于秆锈。 主要以叙述、讨论方式,借用图片来讲授。 五、综合防治: (1)抗病品种及其合理布置 (2)农业防治 (3)化学防治 主要以叙述、举例、视频的方式讲授 小结 学习本节的最终目的是控制病害发生,提高产量。 练习 1. 如何在田间识别小麦三种锈病? 2. 病害的周年循环过程? 3. 名词解释:生理小种 优势小种 抗锈性 垂直抗性 水平抗性 4. 小麦锈病的传播方式、病原菌的越冬方式、初侵染来源? 5. 小麦条锈菌的越夏方式及对越夏地的条件? 6. 小麦条锈菌的越冬方式? 7. 引起小麦锈病的病原菌的分类地位? 8. 小麦锈病菌的孢子类型有哪些? 9. 三种锈菌的生长发育对温度的要求有何区别? 10. 小麦条锈病菌在田间的侵染循环过程? 11. 小麦品种抗锈性丧失的原因及控制措施? 12. 小麦品种抗锈性的表现类型有哪些? 控制小麦锈病发生的根本措施是什么? 主要参考资料 1. 万安民,赵中华,吴立人.2002 年我国小麦条锈病发生回顾.2003,29(2):5-8 2. 曾士迈.小麦条锈病越夏过程的模拟研究. 植物病理学报.2003,33(3):277-278 3. 曾士迈. 品种布局防治小麦条锈病的模拟研究.植物病理学报.2004,34(3):261-271 4.李振岐,曾士迈.中国小麦锈病.北京:中国农业出版社,2002.330-333

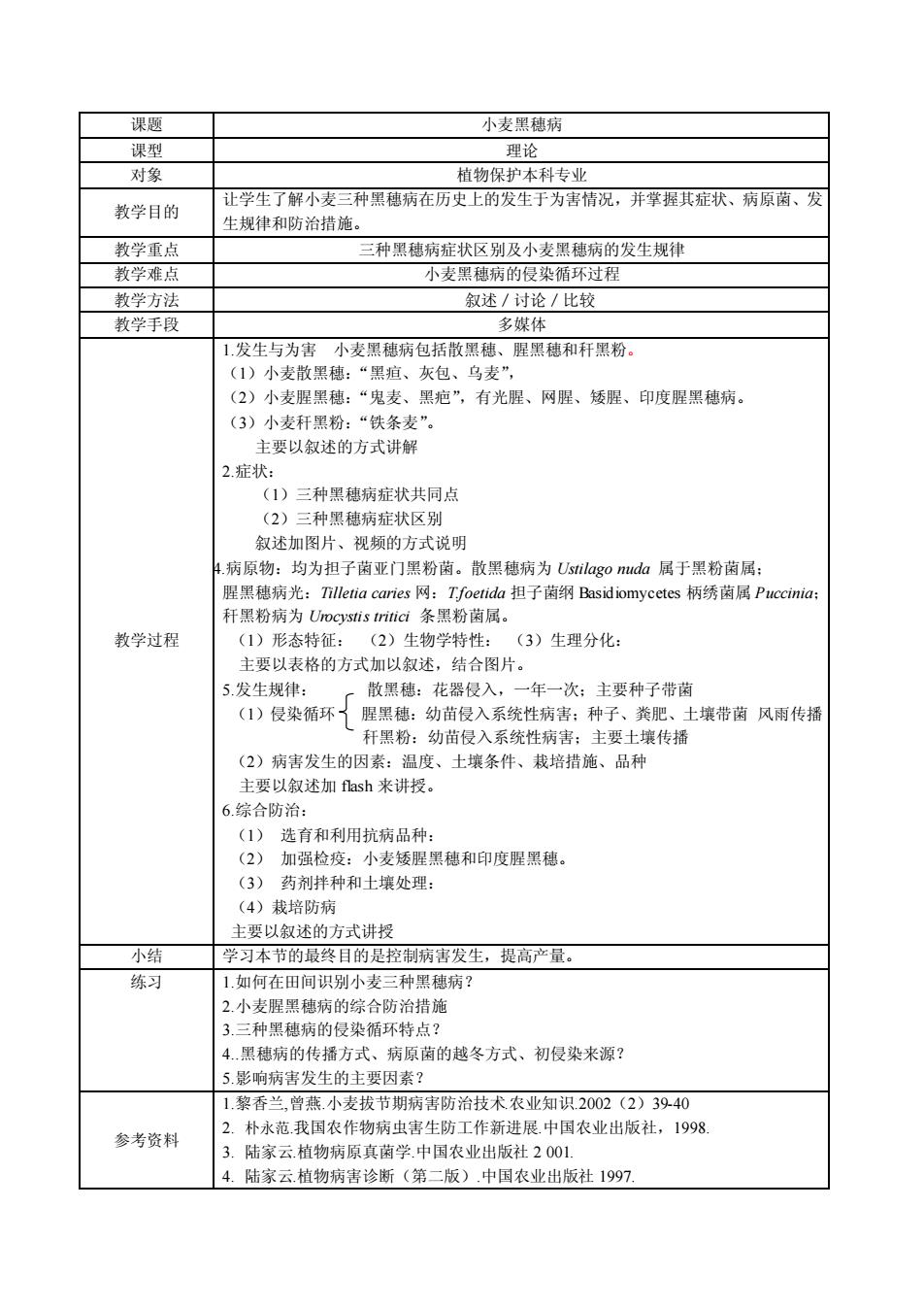

课题 小麦黑穗病 课型 理论 对象 植物保护本科专业 让学生了解小麦三种黑穗病在历史上的发生于为害情况,并掌握其症状、病原菌、发 教学目的 生规律和防治措施。 教学重点 三种黑穗病症状区别及小麦黑穗病的发生规律 教学难点 小麦黑穗病的侵染循环过程 教学方法 叙述/讨论/比较 教学手段 多媒体 1.发生与为害小麦黑穗病包括散黑穗、腥黑穗和秆黑粉。 (1)小麦散黑穗:“黑疸、灰包、乌麦”, (2)小麦腥黑穗:“鬼麦、黑疤”,有光腥、网腥、矮腥、印度腥黑穗病。 (3)小麦秆黑粉:“铁条麦”。 主要以叙述的方式讲解 2.症状: (1)三种黑穗病症状共同点 (2)三种黑穗病症状区别 叙述加图片、视频的方式说明 病原物:均为担子菌亚门黑粉菌。散黑穗病为Ustilago nuda属于黑粉菌属: 腥黑穗病光:Tilletia caries网:T.foetida担子菌纲Basidiomycetes柄绣菌属Puccinia: 秆黑粉病为Urocystis tritici条黑粉菌属。 教学过程 (1)形态特征:(2)生物学特性:(3)生理分化: 主要以表格的方式加以叙述,结合图片。 5.发生规律: 散黑穗:花器侵入,一年一次:主要种子带菌 (1)侵染循环 腥黑穗:幼苗侵入系统性病害:种子、粪肥、土壤带菌风雨传播 秆黑粉:幼苗侵入系统性病害;主要土壤传播 (2)病害发生的因素:温度、土壤条件、栽培措施、品种 主要以叙述加flash来讲授。 6.综合防治: (1)选育和利用抗病品种: (2) 加强检疫:小麦矮腥黑穗和印度腥黑穗。 (3) 药剂拌种和土壤处理: (4)栽培防病 主要以叙述的方式讲授 小结 学习本节的最终目的是控制病害发生,提高产量。 练习 1.如何在田间识别小麦三种黑穗病? 2.小麦腥黑穗病的综合防治措施 3.三种黑穗病的侵染循环特点? 4.黑穗病的传播方式、病原菌的越冬方式、初侵染来源? 5.影响病害发生的主要因素? 1.黎香兰,曾燕.小麦拔节期病害防治技术农业知识2002(2)3940 2.朴永范.我国农作物病虫害生防工作新进展.中国农业出版社,1998. 参考资料 3.陆家云.植物病原真菌学.中国农业出版社2001 4.陆家云.植物病害诊断(第二版).中国农业出版社1997

课题 小麦黑穗病 课型 理论 对象 植物保护本科专业 教学目的 让学生了解小麦三种黑穗病在历史上的发生于为害情况,并掌握其症状、病原菌、发 生规律和防治措施。 教学重点 三种黑穗病症状区别及小麦黑穗病的发生规律 教学难点 小麦黑穗病的侵染循环过程 教学方法 叙述/讨论/比较 教学手段 多媒体 教学过程 1.发生与为害 小麦黑穗病包括散黑穗、腥黑穗和秆黑粉。 (1)小麦散黑穗:“黑疸、灰包、乌麦”, (2)小麦腥黑穗:“鬼麦、黑疤”,有光腥、网腥、矮腥、印度腥黑穗病。 (3)小麦秆黑粉:“铁条麦”。 主要以叙述的方式讲解 2.症状: (1)三种黑穗病症状共同点 (2)三种黑穗病症状区别 叙述加图片、视频的方式说明 4.病原物:均为担子菌亚门黑粉菌。散黑穗病为 Ustilago nuda 属于黑粉菌属; 腥黑穗病光:Tilletia caries 网:T.foetida 担子菌纲 Basidiomycetes 柄绣菌属 Puccinia; 秆黑粉病为 Urocystis tritici 条黑粉菌属。 (1)形态特征: (2)生物学特性: (3)生理分化: 主要以表格的方式加以叙述,结合图片。 5.发生规律: 散黑穗:花器侵入,一年一次;主要种子带菌 (1)侵染循环 腥黑穗:幼苗侵入系统性病害;种子、粪肥、土壤带菌 风雨传播 秆黑粉:幼苗侵入系统性病害;主要土壤传播 (2)病害发生的因素:温度、土壤条件、栽培措施、品种 主要以叙述加 flash 来讲授。 6.综合防治: (1) 选育和利用抗病品种: (2) 加强检疫:小麦矮腥黑穗和印度腥黑穗。 (3) 药剂拌种和土壤处理: (4)栽培防病 主要以叙述的方式讲授 小结 学习本节的最终目的是控制病害发生,提高产量。 练习 1.如何在田间识别小麦三种黑穗病? 2.小麦腥黑穗病的综合防治措施 3.三种黑穗病的侵染循环特点? 4..黑穗病的传播方式、病原菌的越冬方式、初侵染来源? 5.影响病害发生的主要因素? 参考资料 1.黎香兰,曾燕.小麦拔节期病害防治技术.农业知识.2002(2)39-40 2. 朴永范.我国农作物病虫害生防工作新进展.中国农业出版社,1998. 3. 陆家云.植物病原真菌学.中国农业出版社 2 001. 4. 陆家云.植物病害诊断(第二版).中国农业出版社 1997