精品课程生理学教案 第三章血液 目的要求 1、掌握:血液的理化特性及生理意义、血细胞的生成调节及其功能、血小板的止血功能、 生理止血过程、血型分型依据、输血原则 2、熟悉:血细胞的生理功能 3、了解:血细胞生成的调节 讲授重点! 1、血浆渗透压及其生理学意义 2、生理止血的概念、过程及其影响因素 3、ABO血型系统的分型根据及其输血原则 讲授难点! 血浆渗透压:血小板的生理特性 基本概念 血清(serum);血浆(plasma):全血的比重(specific gravity of blood):粘带度(viscositv): 渗透压(osmotic pressure)):血浆渗透压(osmotic pressure of blood plasma);晶体渗透压 (crystalloid osmotic pressure):胶体渗透压(pressure):可塑性变形((plastical mability):红细胞比容(Cbe atocrit):红细胞沉降率erythroeyte sedim 渗透胞性:)爆式 进因子burst activator,BPA): 素(erythropoietin,EPO):爆式红系集落形成单位(burst forming unit-.erythroid,BFU-E):红系 集落形成单位(colony forming unit--erythroid,CFU-E):血小板粘附(thrombocyte adhesion): 血小板聚集(thrombocyte aggregation:生理性止血(physiological hemostasis):出血时间 ((bleedingtime):血液凝(blood coagulation):外源性凝血途径(extrinsic path vay of blood coagulation): 内源性凝血途径((intrinsic pathway of blood:) 纤维蛋白溶解 (fibrinolysis:)ABO血型系统(ABO blood-group system):红细胞凝集(agtination):凝集原 (agglutinogen):凝集素(agglutinin):交叉配血试验(cross-match test) 1使用散材生理学(1版),王庭槐主编,高等教育出版社,2000,北京 授课学时5学时 学时分配 第二节血细胞生理15学 第三节生理性止血1.5学时 第四节血型 1学 第一节血液概述 一被的其木组我知血品 血液(blood)是一种 血浆和血细胞组成的流体组织,在心血管系统内循环流动 血量(blood volume):即血液的总量。占体重的7-8%,70-80mlg(体重) 血细胞比容(hematocrit):血细胞在全血中所占容积百分比。男:40-50%:女:3748以 「血细胞:红细胞,白细胞,血小板 血液 水(90%以上) L血浆(plasma) 低分子物质(2%):电解质,小分子有机物(营养物、代 谢物和激素等) 血浆蛋白(65-85gL):白蛋白4048gL:球蛋白15~30g1 (包括a1、a2、B、Y4类球蛋白):纤维蛋白原少最。血

精品课程生理学教案 第三章 血液 [目的要求] 1、掌握:血液的理化特性及生理意义、血细胞的生成调节及其功能、血小板的止血功能、 生理止血过程、血型分型依据、输血原则 2、熟悉:血细胞的生理功能 3、了解:血细胞生成的调节 [讲授重点] 1、血浆渗透压及其生理学意义 2、生理止血的概念、过程及其影响因素 3、ABO 血型系统的分型根据及其输血原则 [讲授难点] 血浆渗透压;血小板的生理特性 [基本概念] 血清(serum);血浆(plasma);全血的比重(specific gravity of blood);粘滞度(viscosity); 渗透压(osmotic pressure);血浆渗透压(osmotic pressure of blood plasma);晶体渗透压 (crystalloid osmotic pressure);胶体渗透压(colloid osmotic pressure);可塑性变形(plastical deformability);红细胞比容(hematocrit);红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR); 渗透脆性(osmotic fragility);爆式促进因子(burst promoting activator,BPA);促红细胞生成 素(erythropoietin,EPO);爆式红系集落形成单位(burst forming unit-erythroid,BFU-E);红系 集落形成单位(colony forming unit-erythroid,CFU-E);血小板粘附(thrombocyte adhesion); 血小板聚集(thrombocyte aggregation);生理性止血(physiological hemostasis);出血时间 (bleeding time);血液凝固(blood coagulation);外源性凝血途径(extrinsic pathway of blood coagulation);内源性凝血途径(intrinsic pathway of blood coagulation);纤维蛋白溶解 (fibrinolysis);ABO 血型系统(ABO blood-group system);红细胞凝集(agglutination);凝集原 (agglutinogen);凝集素(agglutinin);交叉配血试验(cross-match test) [使用教材] 生理学(1 版),王庭槐主编,高等教育出版社,2000,北京 [授课学时] 5 学时 [学时分配] 第一节 血液概述 1 学时 第二节 血细胞生理 1.5 学时 第三节 生理性止血 1.5 学时 第四节 血型 1 学时 第一节 血液概述 一、血液的基本组成和血量 血液(blood)是一种由血浆和血细胞组成的流体组织,在心血管系统内循环流动。 血量(blood volume):即血液的总量。占体重的 7-8%,70-80ml/kg(体重) 血细胞比容(hematocrit):血细胞在全血中所占容积百分比。男:40~50%;女:37~48% 血细胞:红细胞,白细胞,血小板 血液 水(90%以上) 血浆(plasma) 低分子物质(2%):电解质,小分子有机物(营养物、代 谢物和激素等) 血浆蛋白(65~85g/L):白蛋白 40~48g/L;球蛋白 15~30g/L (包括α1、α2、β、γ4 类球蛋白);纤维蛋白原少量。血 1

浆蛋白在形成和维持胶渗压,运载某些物质,参与凝血、止 血、营养、免疫等功能有重要作用。 图3-1血浆和红细胞比容 二、血浆的化学成分 主要成分是水、低分子物质、蛋白质和0,、C0,等 二。血被的理化性质 (一)血液的比重 正常人全血为1.050-1.060,血浆为1.025-1.030,红细胞为1.090-1.092。 (二)血液的钻滞性 为水的45倍,由红细胞数决定:血浆粘滞性主要取决于血浆蛋白质含量,约为1.62.4. (三)血浆渗透压 约为300m0 mkgH2O(770kPa)。与血浆溶质颗粒数量呈正比,与颗粒大小无关 .1血浆晶体渗透压(crystal osmotic pressure):主要源于血浆中的晶体物质,特别是电解 质(Na和CT占8O%)称为血浆晶体渗透压。由于血浆中大部分晶体物质不易透过细胞膜, 故细胞外晶体渗透压的恒定,对细胞内外水平衡的维持极为重要。 图3-2不同浓度生理盐水下的红细胞形态变化 2.血浆胶体卷诱压(colloid osmotic nressure):由血浆白蛋白形成的渗诱压称为血浆胶 体渗透压。正常值仪为1.5mOsm/kgH,O(3.3kPa,25mmHg)。由于形成血浆胶体渗透压 的血浆蛋白质分子量大,不能透过毛细血管壁,故组织的胶体渗透压低于血浆,与血管内外 水平衡的维持密切相关

浆蛋白在形成和维持胶渗压,运载某些物质,参与凝血、止 血、营养、免疫等功能有重要作用。 图 3-1 血浆和红细胞比容 二、血浆的化学成分 主要成分是水、低分子物质、蛋白质和O2、CO2等。 三、血液的理化性质 (一)血液的比重 正常人全血为 1.050~1.060,血浆为 1.025~1.030,红细胞为 1.090~1.092。 (二)血液的粘滞性 为水的 4~5 倍,由红细胞数决定;血浆粘滞性主要取决于血浆蛋白质含量,约为 1.6~2.4。 (三)血浆渗透压 约为 300 mOsm/kgH2O(770 kPa)。与血浆溶质颗粒数量呈正比,与颗粒大小无关。 1.血浆晶体渗透压(crystal osmotic pressure):主要源于血浆中的晶体物质,特别是电解 质(Na+ 和Cl+ 占 80%)称为血浆晶体渗透压。由于血浆中大部分晶体物质不易透过细胞膜, 故细胞外晶体渗透压的恒定,对细胞内外水平衡的维持极为重要。 图 3-2 不同浓度生理盐水下的红细胞形态变化 2.血浆胶体渗透压(colloid osmotic pressure):由血浆白蛋白形成的渗透压称为血浆胶 体渗透压。正常值仅为 1.5 mOsm/kgH2O(3.3 kPa,25 mmHg)。由于形成血浆胶体渗透压 的血浆蛋白质分子量大,不能透过毛细血管壁,故组织的胶体渗透压低于血浆,与血管内外 水平衡的维持密切相关。 2

图3-3血浆胶体渗透压的作用 常用等渗溶液:0.85%NaC1溶液(生理盐水),5%葡萄糖溶 (四)血美 的pH值 由血液缓冲体系决定,主要缓冲对为NaHC0,H,CO,=20,肺和肾参与酸碱平衡的调节。 正常值:7.35.7.45 当pH<6.9或pH>7.8时,将出现酸中毒或碱中毒而危及生命。 第二节血细胞生理 血细胞包括红细胞、白细胞和血小板三类,均起源于造血干细胞。 . 图34血细胞生产模式图 一、造血过程的调节 造血(hemopoiesis)过程(骨随):造血干细胞(hemopoietic stem cells)→定向祖细 胞(committed progenitor)→前体细胞(precursors)→成熟血细胞。 通过旁分泌和自分泌细胞因子对造血干细胞进行调节。 红细的生钾 (一)数量与功能 男性的红细胞(erythrocyte或red blood cell,RBC)数平均为5.0x102L(500万mm),女 性为4.2×102L(420万/mm).血红蛋白(hemoglobin,Hb)男性120-160g/L女性110-150gL。 红细胞的主要功能是运输O,和CO, 图35红细胞正常形态 图3-6血红蛋白分子结构 红细胞比容红细胞容积/血液(全血)容积×100%。正常值:男性40-50%女性37~48% (二)红细胞的生理特征 1.红细胞膜的通透性:红细胞以脂质双层为支架,脂溶性气体及尿素可自由通过,带负 电荷离子易通过,带正电荷离子则很难通过。 3

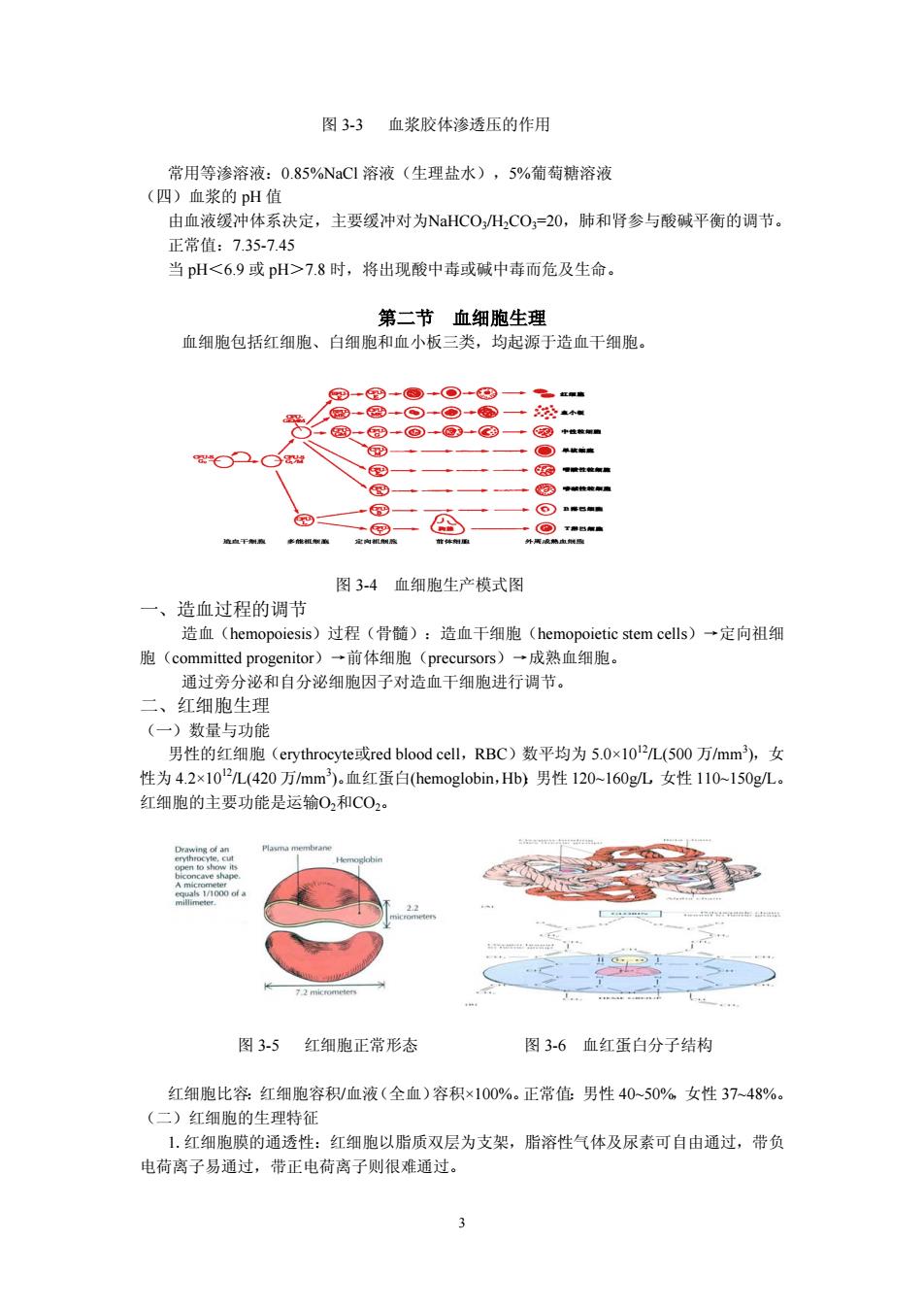

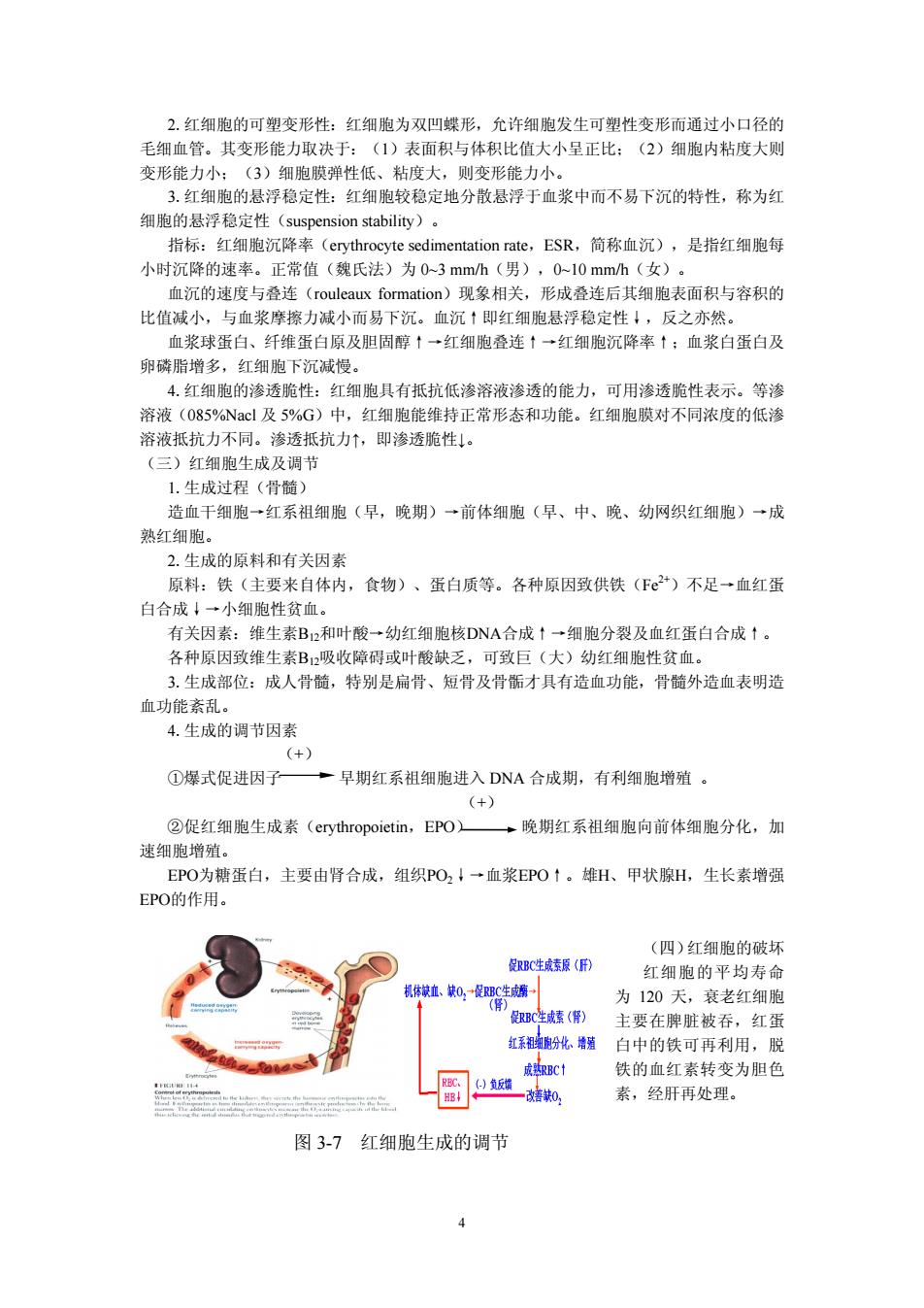

图 3-3 血浆胶体渗透压的作用 常用等渗溶液:0.85%NaCl 溶液(生理盐水),5%葡萄糖溶液 (四)血浆的 pH 值 由血液缓冲体系决定,主要缓冲对为NaHCO3/H2CO3=20,肺和肾参与酸碱平衡的调节。 正常值:7.35-7.45 当 pH<6.9 或 pH>7.8 时,将出现酸中毒或碱中毒而危及生命。 第二节 血细胞生理 血细胞包括红细胞、白细胞和血小板三类,均起源于造血干细胞。 图 3-4 血细胞生产模式图 一、造血过程的调节 过程(骨髓):造血干细胞(hemopoietic stem cells)→定向祖细 胞(c 二、 erythrocyte或red blood cell,RBC)数平均为 5.0×1012/L(500 万/mm 3 ),女 性为 图 3-5 红细胞正常形态 图 3-6 血红蛋白分子结构 红细胞比容:红细胞容积/血液(全血)容积×100%。正常值:男性 40~50%,女性 37~48%。 (二 红细胞以脂质双层为支架,脂溶性气体及尿素可自由通过,带负 电荷 造血(hemopoiesis) ommitted progenitor)→前体细胞(precursors)→成熟血细胞。 通过旁分泌和自分泌细胞因子对造血干细胞进行调节。 红细胞生理 (一)数量与功能 男性的红细胞( 4.2×1012/L(420 万/mm 3 )。血红蛋白(hemoglobin,Hb):男性 120~160g/L,女性 110~150g/L。 红细胞的主要功能是运输O2和CO2。 )红细胞的生理特征 1.红细胞膜的通透性: 离子易通过,带正电荷离子则很难通过。 3

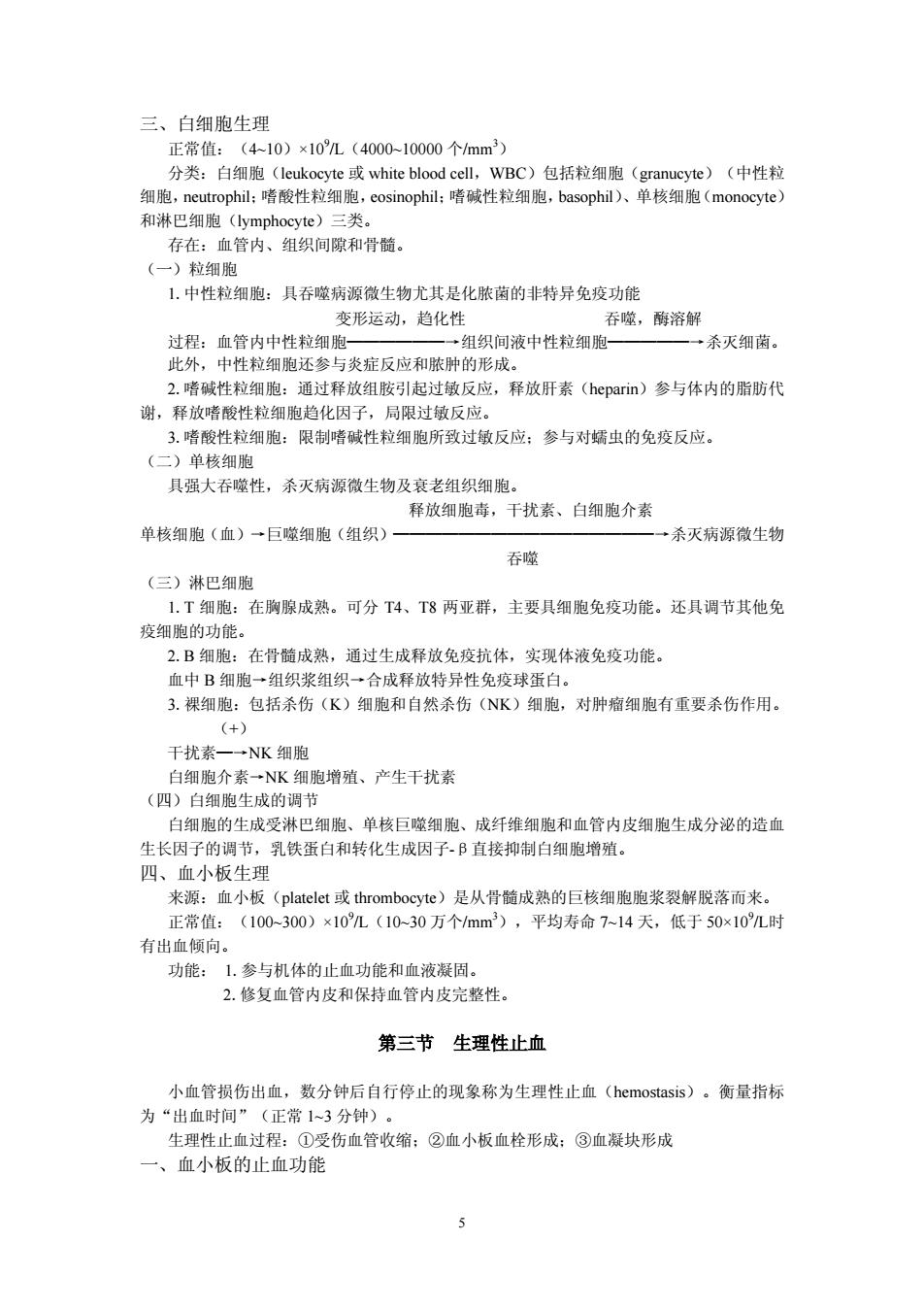

2.红细胞的可塑变形性:红细胞为双凹蝶形,允许细胞发生可塑性变形而通过小口径的 毛细血管。其变形能力取决于:(1)表面积与体积比值大小呈正比:(2)细胞内粘度大则 变形能力小! (3)细胞膜弹性低 粘度 则 形能力小 红细胞的悬浮稳定性:红细胞较稳定地分散悬浮于血浆中而不易下沉的特性,称为红 细胞的悬浮稳定性(suspension stability)。 指标:红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,SR,简称血沉),是指红细胞每 小时沉降的速率。正常值(魏氏法)为0-3mmh(男),0-10mmh(女) 血沉的速度与叠连(roule formation)现象相关,形成叠连后其细胞表面积与容积的 比值减小 与血浆摩擦力减小而易下沉。血沉即红细胞悬浮稳定性!,反之亦然 血浆球蛋白、纤维蛋白原及胆固醇↑→红细胞叠连↑·红细胞沉降率↑:血浆白蛋白及 卵磷脂增多,红细胞下沉减慢。 4,红细胞的渗透脆性:红细胞具有抵抗低渗溶液渗透的能力,可用渗透脆性表示。等渗 溶液(085%Nac及5%G)中,红细胞能维持正常形态和功能。红细胞膜对不同浓度的低渗 溶液抵抗力不同。渗透抵抗力, 即渗透脆性 (三)红细胞生成及调 1.生成过程(骨髓) 造血干细胞→红系祖细胞(早,晚期)→前体细胞(早、中、晚、幼网织红细胞)→成 熟红细胞 2.生成的原料和有关因素 原料:铁(主要来自体内,食物)、蛋白质等。各种原因致供铁(F®2)不足一血红蛋 白合成!·小细胞性贫血。 有关因素:维生素B2和叶酸→幼红细胞核DNA合成↑→细胞分裂及血红蛋白合成↑。 各种原因致维生素B2吸收障碍或叶酸缺乏,可致巨(大)幼红细胞性贫血。 3.生成部位:成人骨髓,特别是扁骨、短骨及骨骺才具有造血功能,骨髓外造血表明造 血功能素乱 4.生成的调节因素 (+) ①爆式促进因子·早期红系祖细胞进入DNA合成期,有利细胞增殖。 (+) ②促红细胞生成素(erythropoietin,EPO 晚期红系祖细胞向前体细胞分化,加 速细胞增殖 EPO为糖蛋白,主要由肾合成,组织PO2!一血浆EPO↑。雄H、甲状腺H,生长素增强 EPO的作用。 (四)红细胞的破 饮BC生玻转振(巾 红细胞的平均寿命 为120天,衰老红细那 C生装( 主要在脾脏被吞,红蛋 红系雕分化塘菌白中的铁可再利用,脱 成Ct 铁的血红素转变为胆色 素,经肝再处理 图37红细胞生成的调节

2.红细胞的可塑变形性:红细胞为双凹蝶形,允许细胞发生可塑性变形而通过小口径的 毛细 而不易下沉的特性,称为红 细胞 ntation rate,ESR,简称血沉),是指红细胞每 小时 积与容积的 比值 白及 卵磷 具有抵抗低渗溶液渗透的能力,可用渗透脆性表示。等渗 溶液 胞(早,晚期)→前体细胞(早、中、晚、幼网织红细胞)→成 熟红 原料和有关因素 食物)、蛋白质等。各种原因致供铁(Fe2+)不足→血红蛋 白合 酸→幼红细胞核DNA合成↑→细胞分裂及血红蛋白合成↑。 血表明造 血功 节因素 ① 早期红系祖细胞进入 DNA 合成期,有利细胞增殖 。 晚期红系祖细胞向前体细胞分化,加 速细 白,主要由肾合成,组织PO2↓→血浆EPO↑。雄H、甲状腺H,生长素增强 EPO 四)红细胞的破坏 为 血管。其变形能力取决于:(1)表面积与体积比值大小呈正比;(2)细胞内粘度大则 变形能力小;(3)细胞膜弹性低、粘度大,则变形能力小。 3.红细胞的悬浮稳定性:红细胞较稳定地分散悬浮于血浆中 的悬浮稳定性(suspension stability)。 指标:红细胞沉降率(erythrocyte sedime 沉降的速率。正常值(魏氏法)为 0~3 mm/h(男),0~10 mm/h(女)。 血沉的速度与叠连(rouleaux formation)现象相关,形成叠连后其细胞表面 减小,与血浆摩擦力减小而易下沉。血沉↑即红细胞悬浮稳定性↓,反之亦然。 血浆球蛋白、纤维蛋白原及胆固醇↑→红细胞叠连↑→红细胞沉降率↑;血浆白蛋 脂增多,红细胞下沉减慢。 4.红细胞的渗透脆性:红细胞 (085%Nacl 及 5%G)中,红细胞能维持正常形态和功能。红细胞膜对不同浓度的低渗 溶液抵抗力不同。渗透抵抗力↑,即渗透脆性↓。 (三)红细胞生成及调节 1.生成过程(骨髓) 造血干细胞→红系祖细 细胞。 2.生成的 原料:铁(主要来自体内, 成↓→小细胞性贫血。 有关因素:维生素B12和叶 各种原因致维生素B12吸收障碍或叶酸缺乏,可致巨(大)幼红细胞性贫血。 3.生成部位:成人骨髓,特别是扁骨、短骨及骨骺才具有造血功能,骨髓外造 能紊乱。 4.生成的调 (+) 爆式促进因子 (+) ②促红细胞生成素(erythropoietin,EPO) 胞增殖。 EPO为糖蛋 的作用。 ( 红细胞的平均寿命 120 天,衰老红细胞 主要在脾脏被吞,红蛋 白中的铁可再利用,脱 铁的血红素转变为胆色 素,经肝再处理。 图 3-7 红细胞生成的调节 4

三、白细胞生理 正常估:(410)×109几(400010000个/mm3) 分:类白细胞((或,WBC)包括粒细胞()(中性粒 细 ,包:嗜酸性粒细胞,opl:啼性粒细胞,b 单核细胞(monocyte 和淋巴细胞(ymphocyte)三类。 存在:血管内、组织间隙和骨髓。 (一)粒细胞 1.中性粒细胞:具吞噬病源微生物尤其是化脓菌的非特异免疫功能 变形运动,趋化性 吞噬,溶解 过程:血管内中性粒细 织间液中性粒细胞 ·杀灭细菌。 此外,中性粒细胞还参与炎症反应和脓肿的形成。 2.嗜碱性粒细胞:通过释放组胺引起过敏反应,释放肝素(heparin)参与体内的脂肪代 谢,释放嗜酸性粒细胞趋化因子,局限过敏反应。 3.嗜酸性粒细胞:限制嗜碱性粒细胞所致过敏反应:参与对蠕虫的免疫反应。 (二)单核细胞 具强大吞噬性,杀灭病源微生物及衰老组织细胞。 释放细胞毒,干扰煮、白细胞介素 单核细胞(血)·后噬细胞(组织) ·杀灭病源微生物 吞噬 1.T细胞:在胸腺成熟。可分T4、T8两亚群,主要具细胞免疫功能。还具调节其他免 疫细胞的功能。 2.B细胞:在骨髓成熟,通过生成释放免疫抗体,实现体液免疫功能。 血中B细胞一组织浆组织一合成释放特异性免疫球蛋白。 3.裸细胞:包括杀伤(K)细胞和自然杀伤(NK)细胞,对肿瘤细胞有重要杀伤作用。 干扰素 NK细胞 白细胞介素一NK细胞增殖、产生干扰素 (四)白细胞生成的调节 白细胞的生成受淋巴细胞、单核巨嫩细胞、成纤维细胞和血管内皮细胞生成分泌的造血 生长因子的调节,乳铁蛋白和转化生成因子B直接抑制白细胞增殖。 四、血小板生理 来源:血小板(platelet或thrombocyte)是从骨髓成熟的巨核细胞胞浆裂解脱落而来。 正常值:(100-300)×10/L(10-30万个mm3),平均寿命7-14天,低于50×10L时 有出血倾向。 功能: 1参与机体的止血功能和血液凝固 2.修复血管内皮和保持血管内皮完整性 第三节生理性止血 小血管损伤出血,数分钟后自行停止的现象称为生理性止血(hemostasis)。衡量指标 为“出血时间”(正常1小3分钟) 生理性止血过程:①受伤血管收缩:②血小板血栓形成:③血凝块形成 一、血小板的止血功能 5

三、白细胞生理 )×109 /L(4000~10000 个/mm 3 ) )包括粒细胞(granucyte)(中性粒 细胞 。 (一 胞:具吞噬病源微生物尤其是化脓菌的非特异免疫功能 酶溶解 灭细菌。 肝素(heparin)参与体内的脂肪代 谢, 应;参与对蠕虫的免疫反应。 (二 ,杀灭病源微生物及衰老组织细胞。 素、白细胞介素 杀灭病源微生物 胸腺成熟。可分 T4、T8 两亚群,主要具细胞免疫功能。还具调节其他免 疫细 骨髓成熟,通过生成释放免疫抗体,实现体液免疫功能。 肿瘤细胞有重要杀伤作用。 干 细胞 增殖、产生干扰素 (四 胞、单核巨噬细胞、成纤维细胞和血管内皮细胞生成分泌的造血 生长 platelet 或 thrombocyte)是从骨髓成熟的巨核细胞胞浆裂解脱落而来。 有出 与机体的止血功能和血液凝固。 。 第三节 生理性止血 小血管损伤出血,数分钟后自行停止的现 为生理性止血(hemostasis)。衡量指标 为“ ;②血小板血栓形成;③血凝块形成 一、 正常值:(4~10 分类:白细胞(leukocyte 或 white blood cell,WBC ,neutrophil;嗜酸性粒细胞,eosinophil;嗜碱性粒细胞,basophil)、单核细胞(monocyte) 和淋巴细胞(lymphocyte)三类。 存在:血管内、组织间隙和骨髓 )粒细胞 1.中性粒细 变形运动,趋化性 吞噬, 过程:血管内中性粒细胞——————→组织间液中性粒细胞—————→杀 此外,中性粒细胞还参与炎症反应和脓肿的形成。 2.嗜碱性粒细胞:通过释放组胺引起过敏反应,释放 释放嗜酸性粒细胞趋化因子,局限过敏反应。 3.嗜酸性粒细胞:限制嗜碱性粒细胞所致过敏反 )单核细胞 具强大吞噬性 释放细胞毒,干扰 单核细胞(血)→巨噬细胞(组织)————————————————→ 吞噬 (三)淋巴细胞 1.T 细胞:在 胞的功能。 2.B 细胞:在 血中 B 细胞→组织浆组织→合成释放特异性免疫球蛋白。 3.裸细胞:包括杀伤(K)细胞和自然杀伤(NK)细胞,对 (+) 扰素—→NK 白细胞介素→NK 细胞 )白细胞生成的调节 白细胞的生成受淋巴细 因子的调节,乳铁蛋白和转化生成因子-β直接抑制白细胞增殖。 四、血小板生理 来源:血小板( 正常值:(100~300)×109 /L(10~30 万个/mm 3 ),平均寿命 7~14 天,低于 50×109 /L时 血倾向。 功能: 1.参 2.修复血管内皮和保持血管内皮完整性 象称 出血时间”(正常 1~3 分钟)。 生理性止血过程:①受伤血管收缩 血小板的止血功能 5