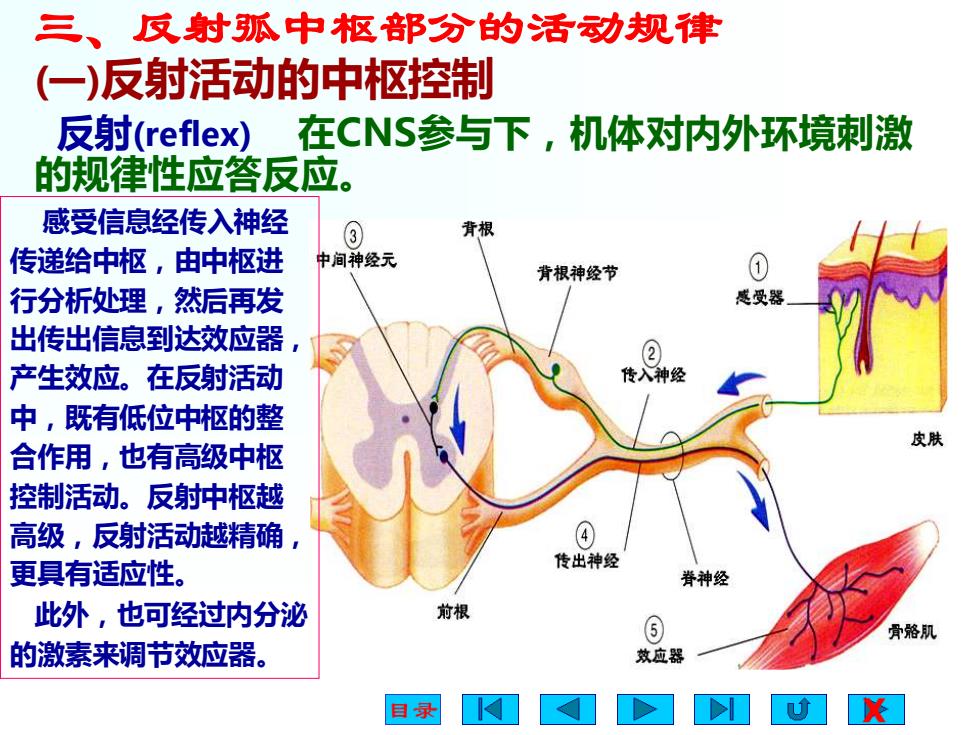

三、反射弧中枢部分的活动规律 (一)反射活动的中枢控制 反射(reflex)在CNS参与下,机体对内外环境刺激 的规律性应答反应。 感受信息经传入神经 ③ 背根 传递给中枢,由中枢进 中间神经元 背根神经节 ① 行分析处理,然后再发 感受器 出传出信息到达效应器, 产生效应。在反射活动 传入神经 中,既有低位中枢的整 皮肤 合作用,也有高级中枢 控制活动。反射中枢越 高级,反射活动越精确 ④ 更具有适应性。 传出神经 脊神经 此外,也可经过内分泌 前根 ⑤ 骨骼肌 的激素来调节效应器。 效应器 目录

三、反射弧中枢部分的活动规律 (一)反射活动的中枢控制 反射(reflex) 在CNS参与下,机体对内外环境刺激 的规律性应答反应。 感受信息经传入神经 传递给中枢,由中枢进 行分析处理,然后再发 出传出信息到达效应器, 产生效应。在反射活动 中,既有低位中枢的整 合作用,也有高级中枢 控制活动。反射中枢越 高级,反射活动越精确, 更具有适应性。 此外,也可经过内分泌 的激素来调节效应器

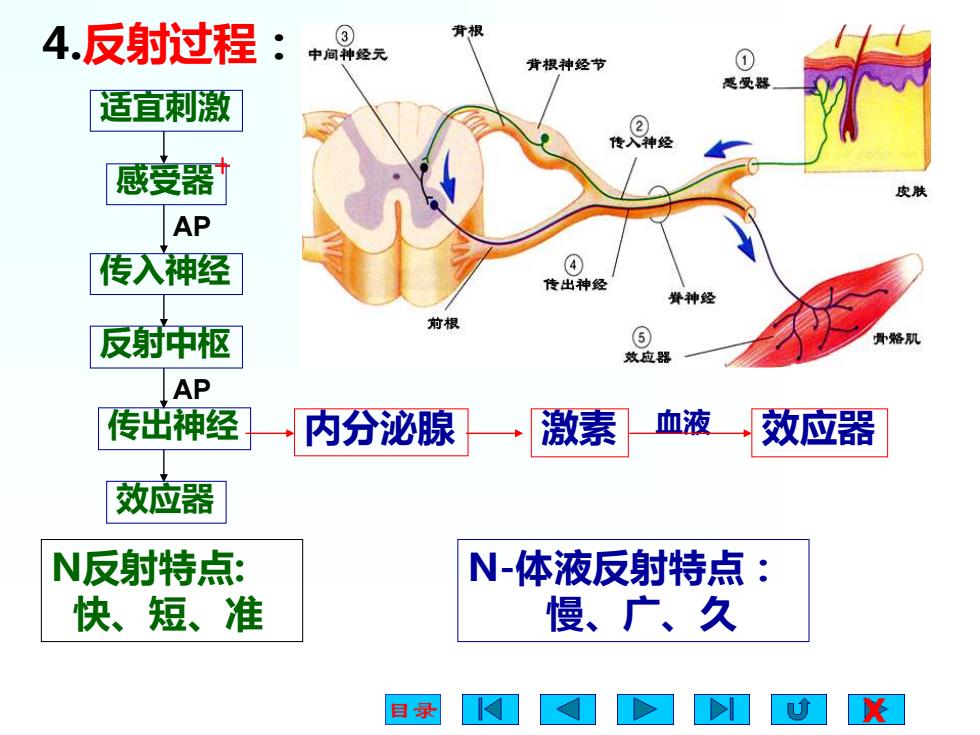

4.反射过程:中品 背根 背根神经节 ① 惑受器 适宜刺激 ② 传人神经 感受器 皮肤 AP 传入神经 a 传出神经 誉神经 前根 反射中枢 ⑤ 骨船肌 效应器 AP 传西神经 内分泌腺 激素 血液 效应器 效应器 N反射特点: N-体液反射特点: 快、短、准 慢、广、久 目录

4.反射过程: N反射特点: 快、短、准 适宜刺激 感受器 传入神经 反射中枢 传出神经 效应器 内分泌腺 效应器 N-体液反射特点: 慢、广、久 激素 血液 + AP AP

(二)神经元的联系方式 一下行神经天 传入大脑 灾触前神经天 1 风受 传入经 受器 突脸后神经天 传出神经 传出神是 神经冲动传导方向 聚舍点 中枢神经元的聚合式联系 中枢的辐散式联系 麦上出 A 环式 B 入 出 链锁式 目录

环式 链锁式 (二)神经元的联系方式

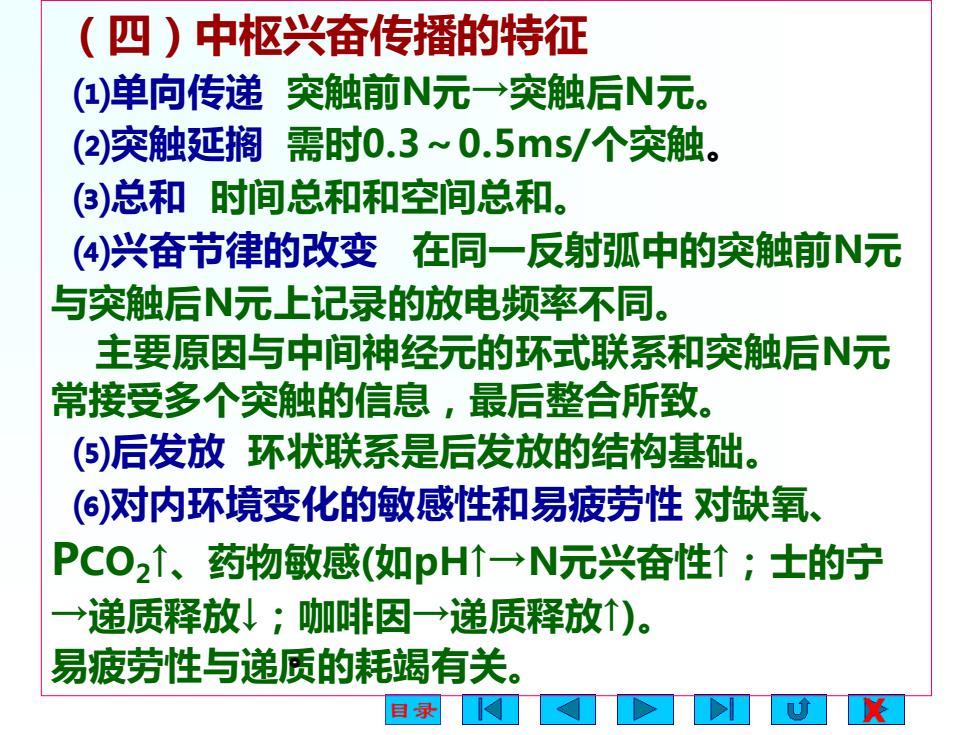

(四)中枢兴奋传播的特征 ()单向传递突触前N元一→突触后N元。 (2)突触延搁需时0.3~0.5ms/个突触。 (3)总和时间总和和空间总和。 (4)兴奋节律的改变在同一反射弧中的突触前N元 与突触后N元上记录的放电频率不同。 主要原因与中间神经元的环式联系和突触后N元 常接受多个突触的信息,最后整合所致。 (⑤)后发放环状联系是后发放的结构基础。 (6)对内环境变化的敏感性和易疲劳性对缺氧、 PCO2↑、药物敏感(如pH↑→N元兴奋性↑;士的宁 →递质释放↓;咖啡因→递质释放)。 易疲劳性与递质的耗竭有关

(四)中枢兴奋传播的特征 ⑴单向传递 突触前N元→突触后N元。 ⑵突触延搁 需时0.3~0.5ms/个突触。 ⑶总和 时间总和和空间总和。 ⑷兴奋节律的改变 在同一反射弧中的突触前N元 与突触后N元上记录的放电频率不同。 主要原因与中间神经元的环式联系和突触后N元 常接受多个突触的信息,最后整合所致。 ⑸后发放 环状联系是后发放的结构基础。 ⑹对内环境变化的敏感性和易疲劳性 对缺氧、 PCO2↑、药物敏感(如pH↑→N元兴奋性↑;士的宁 →递质释放↓;咖啡因→递质释放↑)。 易疲劳性与递质的耗竭有关。

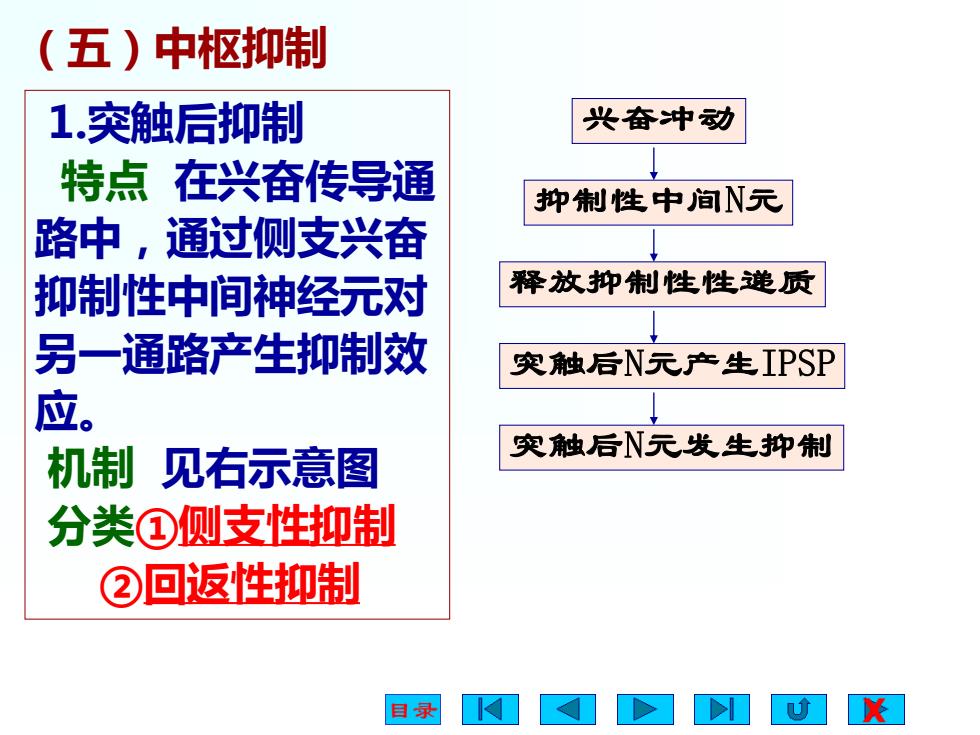

(五)中枢抑制 1.突触后抑制 兴奋冲动 特点在兴奋传导通 抑制性中间N元 路中,通过侧支兴奋 抑制性中间神经元对 释放抑制性性递质 另一通路产生抑制效 突触后N元产生IPSP 应。 机制 见右示意图 突触后N元发生抑制 分类①侧支性抑制 ②回返性抑制 目录 X

1.突触后抑制 特点 在兴奋传导通 路中,通过侧支兴奋 抑制性中间神经元对 另一通路产生抑制效 应。 机制 见右示意图 分类①侧支性抑制 ②回返性抑制 (五)中枢抑制 兴奋冲动 抑制性中间N元 释放抑制性性递质 突触后N元产生IPSP 突触后N元发生抑制