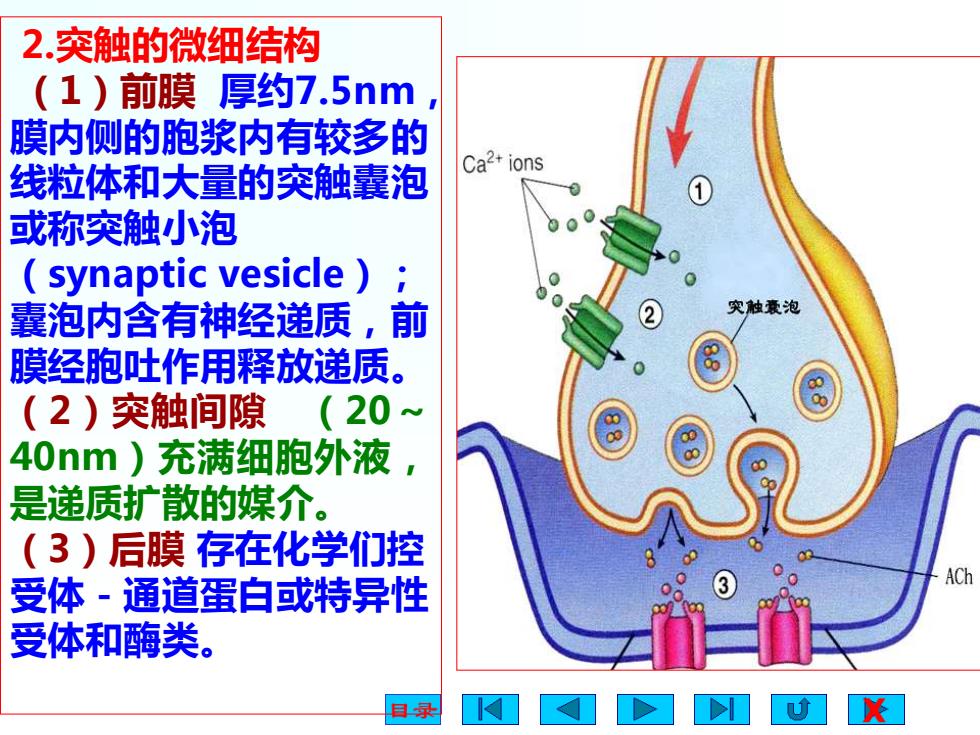

2.突触的微细结构 (1)前膜厚约7.5nm, 膜内侧的胞浆内有较多的 Ca2+ions 线粒体和大量的突触囊泡 或称突触小泡 00 synaptic vesicle 0 囊泡内含有神经递质,前 突触囊泡 膜经胞吐作用释放递质。 (2)突触间隙 (20~ 8 40nm)充满细胞外液 是递质扩散的媒介。 (3)后膜存在化学们控 受体-通道蛋白或特异性 ACh 受体和酶类。 目录

2.突触的微细结构 (1)前膜 厚约7.5nm, 膜内侧的胞浆内有较多的 线粒体和大量的突触囊泡 或称突触小泡 (synaptic vesicle); 囊泡内含有神经递质,前 膜经胞吐作用释放递质。 (2)突触间隙 (20~ 40nm)充满细胞外液, 是递质扩散的媒介。 (3)后膜 存在化学们控 受体-通道蛋白或特异性 受体和酶类

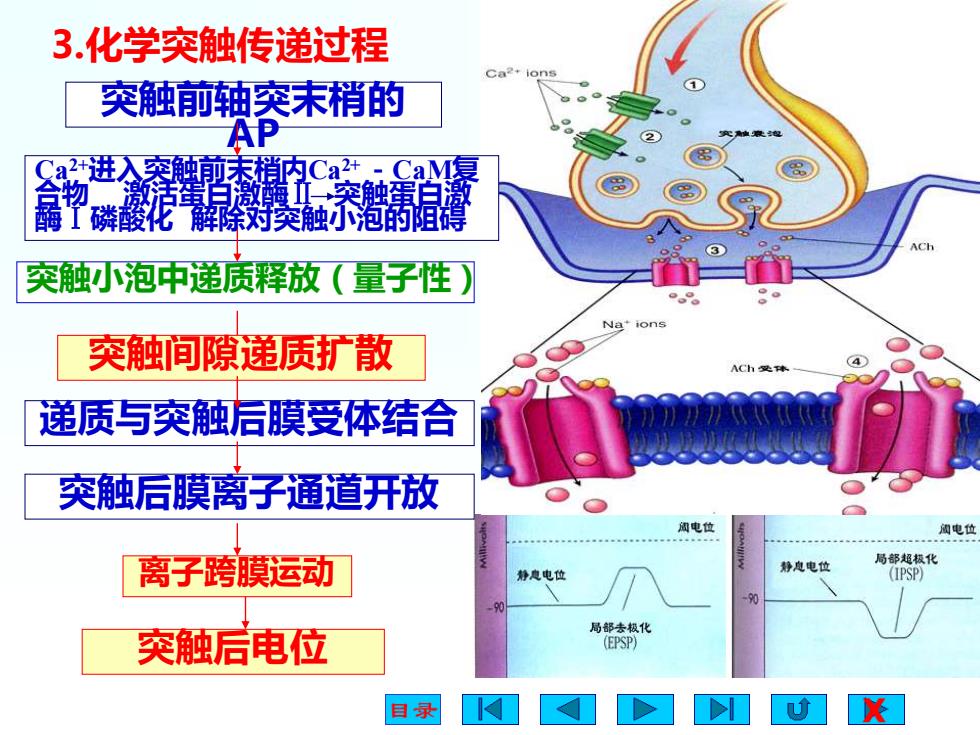

3.化学突触传递过程 突触前轴突末梢的 AP 激活蛋驺激一突触激 突触可小泡中递质释放(量子性) 突触间隙递质扩散 4 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 周电位 电位 离子跨膜运动 静息电位 局部超板化 静良电位 (IPSP) 局部去极化 突触后电位 (EPSP) 目录 X

3.化学突触传递过程 突触前轴突末梢的 AP 突触小泡中递质释放(量子性) 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 离子跨膜运动 Ca2+进入突触前末梢内Ca2+-CaM复 合物 激活蛋白激酶Ⅱ 突触蛋白激 酶Ⅰ磷酸化 解除对突触小泡的阻碍 突触后电位 突触间隙递质扩散

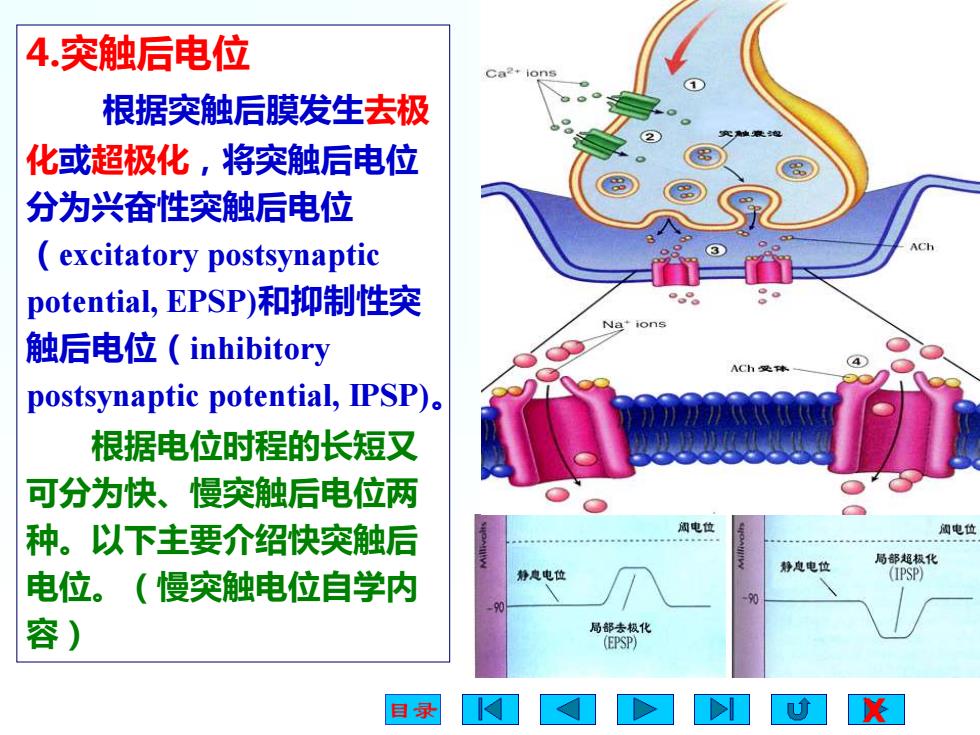

4.突触后电位 根据突触后膜发生去极 化或超极化,将突触后电位 分为兴奋性突触后电位 excitatory postsynaptic ACh potential,EPSP)和抑制性突 Na'ions 触后电位(inhibitory postsynaptic potential,IPSP). 根据电位时程的长短又 可分为快、慢突触后电位两 种。以下主要介绍快突触后 阖电位 电位 静息电位 局部超板化 电位。(慢突触电位自学内 静良电位 (IPSP) 容) 局部去极化 (EPSP) 目录

4.突触后电位 根据突触后膜发生去极 化或超极化,将突触后电位 分为兴奋性突触后电位 (excitatory postsynaptic potential, EPSP)和抑制性突 触后电位(inhibitory postsynaptic potential, IPSP)。 根据电位时程的长短又 可分为快、慢突触后电位两 种。以下主要介绍快突触后 电位。(慢突触电位自学内 容)

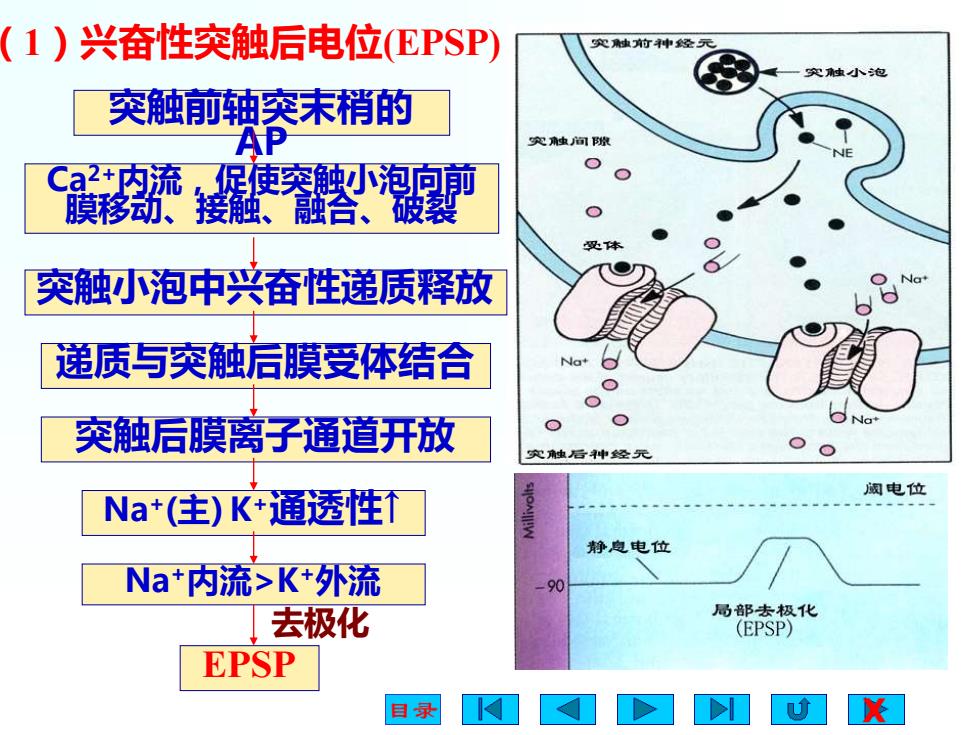

(1)兴奋性突触后电位(EPSP) 一突独小泡 突触前轴突末梢的 AP 突融间隙 突触小泡中兴奋性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 突触后伸经元 阈电位 Na+(住)K+通透性T 静息电位 Na+内流>K+外流 90 去极化 局部去极化 (EPSP) EPSP 目录 X

突触前轴突末梢的 AP 突触小泡中兴奋性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Na+(主)K+通透性↑ EPSP Na+内流>K+外流 (1)兴奋性突触后电位(EPSP) Ca2+内流,促使突触小泡向前 膜移动、接触、融合、破裂 去极化

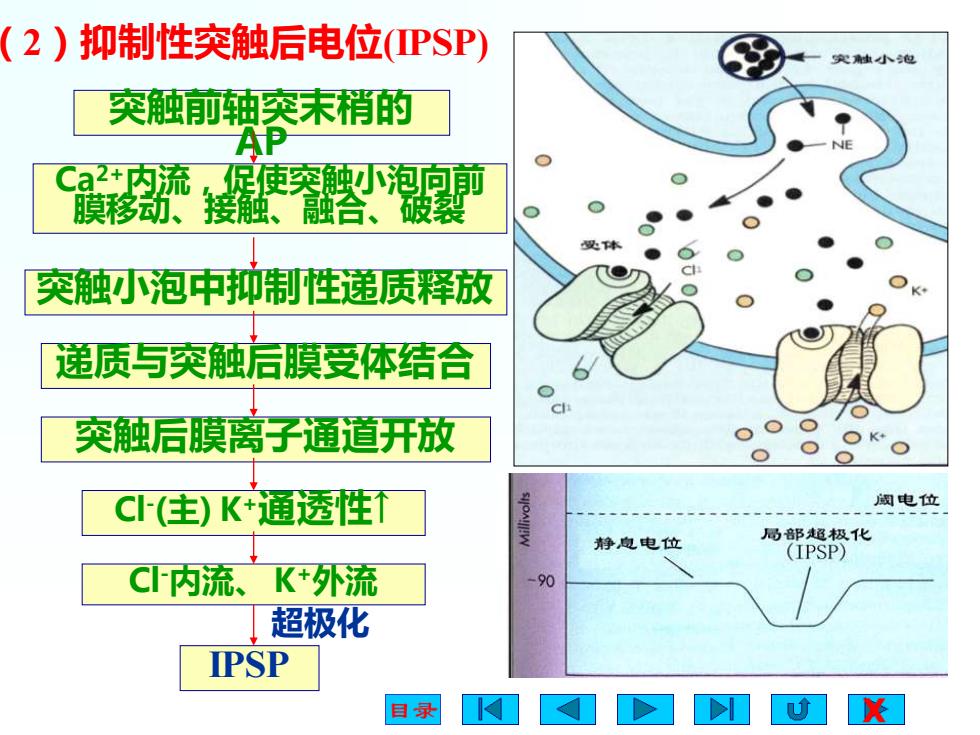

(2)抑制性突触后电位(PSP) 是一突痛独小包 突触前轴突末稍的 Ca+内流,使突触小泡前 膜移、接触、 融合、破裂 突触小泡中制性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开版 C(主)K+通透性 阈电位 静息电位 局部超极化 (IPSP) C内流 K+外流 -90 超极化 IPSP 目录

突触前轴突末梢的 AP 突触小泡中抑制性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Cl- (主) K+通透性↑ IPSP Cl-内流、 K+外流 (2)抑制性突触后电位(IPSP) Ca2+内流,促使突触小泡向前 膜移动、接触、融合、破裂 超极化