含有消化酶抑制剂最多的食物,其他如士豆、茄子、洋葱等也含有此类物质。 (一)消化抑制剂的分布 目前,已从多种豆类(大豆、菜豆和花生等)及蔬菜种子中纯化出各种胰蛋白酶及胰 乳蛋白酶的抑制剂。 多数豆类种子的蛋白酶抑制剂约占其蛋白总量的8%~10%,占可溶性 蛋白量的15%一25%。胰蛋白酶抑制剂根据氨基酸序列同源性分为Kunitz及Bowma-Birk 抑制剂(KT与BBT)两类,其中,BBT也同时是胰凝乳蛋白酶抑制剂。Kunitz抑制剂分 子量约20000-25000u:BBI分子量较小,约6000-10000u。大豆和莱豆的陕蛋白酶抽制 剂和胰凝 蛋 酶抑制剂活性分别为0.15~4.6Uh o 8U/mg BBT蛋白酶抑制剂 具有较强的耐热酸能力。大豆利 在80℃干 24 ,其胰蛋白 活性几乎没有 何降低。100℃干热处理24h仍有70%~90%的残留活性,150℃湿热处理仍有7.6%的残留 活性,加热不能彻底钝化豆类蛋白的蛋白酶抑制活性。由于许多胰蛋白酶抑制剂具有很强的 耐热性,因此,经热处理的植物蛋白制成品,特别是含植物蛋白配方的婴儿食品也存在安全 性问题】 pH溶液(50mmoL醋酸)提取, 丙酮分级沉淀和DEAE-S c柱层析的方法 纯化了花生胰蛋白酶抑制剂(PT)。研究表明,花生胰蛋白酶抑制剂的分子量为5000 8000u。根据花生胰蛋白酶抑制剂的分子量和氨基酸组成,将其归属于Bowman-Bik胰蛋白 酶抑制剂(BBT)。花生胰蛋白酶抑制剂比大豆BBT的分子量更小,耐热耐酸能力更强。 淀粉酶抑制剂主要存在大麦、小麦、琼、高梁等禾本科作物的种子中,是一种耐热 的小分子量蛋白质,分子量约14 定粉酶抑制 动物(包括人)对淀 粉的吸收利用。绝大多数豆类种子同时也含有淀粉酶抑制剂。豆类种子的ā淀粉酶抑 剂大多含有糖基配体,含量由7.5一14.5%不等,一般含有34个亚基。近年来发现抑制剂 有双功能现象,一些豆科种子的胰蛋白酶抑制剂也被发现是α-淀粉酶的抑制剂:而在一些 豆类种子中发现的,淀粉酶抑制剂也具有过敏原性,而且与血凝集素有很强的同源性,说 明这类营养限制因子具有共同的结构特征 消化酶抑制剂的毒性 豆类中的胰蛋白酶抑制剂和ā·淀粉酶抑制剂是营养限制因子。用含有胰蛋白酶抑制剂 的生大豆脱脂粉饲喂实验动物可造成其明显的生长停滞。给小鼠及其他动物饲喂具胰蛋白酶 抑制活性的植物蛋白可明显抑制其生长,并导致胰腺肥大、增生及胰腺瘤的发生。大豆蛋白 中高水平的某些必需氨基酸可同胰酶伴贿的高分泌结合反应,从而可能造成生大豆的营养吸 收不良的结果。在生大豆中选择去除胰蛋白醇抑制剂,可使胰腺肥大率减低4%。 含有残留 耐热胰蛋白酶抑制剂的大豆食品亦可引致小鼠胰腺肥大。另外,在供应的生大豆餐的某些氨 基酸中去处生长抑制物后,不会造成胰腺肥大的结果。因此,以上结果显示,在饮食中含有 大量导致胰腺分泌过度的蛋白质,会造成氨基酸的缺乏并伴随生长抑制。 六、生物碱糖苷 生物碱是一种含氮的有机化合物,在植物中至少有120多个属的植物含有生物碱。己知 的生物碱有2000种以上。存在于食用植物中的主要是龙葵碱(Solanine)、秋水仙碱 (Colchocine)及吡咯烷生物碱。龙葵碱是一类胆甾烷类生物碱,是由葡萄糖残基和茄啶 (Solanidine)组成的生物碱苷(见图45),广泛存在于马铃薯、西红柿及茄子等茄科植物 67

67 含有消化酶抑制剂最多的食物,其他如土豆、茄子、洋葱等也含有此类物质。 (一)消化酶抑制剂的分布 目前,已从多种豆类(大豆、菜豆和花生等)及蔬菜种子中纯化出各种胰蛋白酶及胰凝 乳蛋白酶的抑制剂。多数豆类种子的蛋白酶抑制剂约占其蛋白总量的 8%~10%,占可溶性 蛋白量的 15%~25%。胰蛋白酶抑制剂根据氨基酸序列同源性分为 Kunitz 及 Bowman-Birk 抑制剂(KTI 与 BBTI)两类,其中,BBTI 也同时是胰凝乳蛋白酶抑制剂。Kunitz 抑制剂分 子量约 20000~25000u;BBTI 分子量较小,约 6000~10000u。大豆和菜豆的胰蛋白酶抑制 剂和胰凝乳蛋白酶抑制剂活性分别为 0.15~4.6U/mg 和 0.4~0.8U/mg。BBTI 蛋白酶抑制剂 具有较强的耐热酸能力。大豆和菜豆在 80℃干热处理 24h,其胰蛋白酶抑制活性几乎没有任 何降低。100℃干热处理 24h 仍有 70%~90%的残留活性,150℃湿热处理仍有 7.6%的残留 活性,加热不能彻底钝化豆类蛋白的蛋白酶抑制活性。由于许多胰蛋白酶抑制剂具有很强的 耐热性,因此,经热处理的植物蛋白制成品,特别是含植物蛋白配方的婴儿食品也存在安全 性问题。 采用 pH 溶液(50mmol/L 醋酸)提取,丙酮分级沉淀和 DEAE-Sephrose 柱层析的方法, 纯化了花生胰蛋白酶抑制剂(PTI)。研究表明,花生胰蛋白酶抑制剂的分子量为 5000~ 8000u。根据花生胰蛋白酶抑制剂的分子量和氨基酸组成,将其归属于 Bowman-Birk 胰蛋白 酶抑制剂(BBTI)。花生胰蛋白酶抑制剂比大豆 BBTI 的分子量更小,耐热耐酸能力更强。 α-淀粉酶抑制剂主要存在大麦、小麦、琼、高梁等禾本科作物的种子中,是一种耐热 的小分子量蛋白质,分子量约 14000~6000u。α-淀粉酶抑制剂可抑制动物(包括人)对淀 粉的吸收利用。绝大多数豆类种子同时也含有α-淀粉酶抑制剂。豆类种子的α-淀粉酶抑制 剂大多含有糖基配体,含量由 7.5~14.5%不等,一般含有 3~4 个亚基。近年来发现抑制剂 有双功能现象,一些豆科种子的胰蛋白酶抑制剂也被发现是α-淀粉酶的抑制剂;而在一些 豆类种子中发现的α-淀粉酶抑制剂也具有过敏原性,而且与血凝集素有很强的同源性,说 明这类营养限制因子具有共同的结构特征。 (二)消化酶抑制剂的毒性 豆类中的胰蛋白酶抑制剂和α-淀粉酶抑制剂是营养限制因子。用含有胰蛋白酶抑制剂 的生大豆脱脂粉饲喂实验动物可造成其明显的生长停滞。给小鼠及其他动物饲喂具胰蛋白酶 抑制活性的植物蛋白可明显抑制其生长,并导致胰腺肥大、增生及胰腺瘤的发生。大豆蛋白 中高水平的某些必需氨基酸可同胰酶伴随的高分泌结合反应,从而可能造成生大豆的营养吸 收不良的结果。在生大豆中选择去除胰蛋白酶抑制剂,可使胰腺肥大率减低 4%。含有残留 耐热胰蛋白酶抑制剂的大豆食品亦可引致小鼠胰腺肥大。另外,在供应的生大豆餐的某些氨 基酸中去处生长抑制物后,不会造成胰腺肥大的结果。因此,以上结果显示,在饮食中含有 大量导致胰腺分泌过度的蛋白质,会造成氨基酸的缺乏并伴随生长抑制。 六、生物碱糖苷 (一)龙葵碱糖苷 生物碱是一种含氮的有机化合物,在植物中至少有 120 多个属的植物含有生物碱。已知 的生物碱有 2000 种以上。存在于食用植物中的主要是龙葵碱(Solanine)、秋水仙碱 (Colchocine)及吡咯烷生物碱。龙葵碱是一类胆甾烷类生物碱,是由葡萄糖残基和茄啶 (Solanidine)组成的生物碱苷(见图 4-5),广泛存在于马铃薯、西红柿及茄子等茄科植物

中。 茄:R日 毒豆碱 龙英碱:R半乳糖葡齿精鼠车精苷 图45胆缁烷类生物碱的结构 龙葵碱糖苷有较强的毒性,主要通过抑制胆碱酯酶的活性引起中毒反应。胆碱酯酶是水 解乙酰胆碱为乙酸盐和胆碱的酶。乙酰胆碱存在于触突的末端囊泡中,是重要的神经传递物 质。许多植物成分可抑制胆碱酯酶的活性。除龙葵碱外,最著名的生物碱是毒扁豆碱 (Physostigmine),该物质来源于西非的一种不可食用的豆类一卡里巴豆。目前主要的杀虫 一氨基甲酸酯就是根据毒扁豆碱的结构合成的, 马铃薯的龙葵碱糖苷含量随品种和季节的不同而有所不同,含量一般为20~100mgk 新鲜组织,马铃薯中的龙葵碱主要集中在其芽眼、表皮和绿色部分,其中芽眼部位的龙葵弱 数量约占生物碱糖苷总量的40%。发芽、表皮变青和光照均可大大提高马铃薯中的龙葵碱 糖苷含量,可增加数十倍之多。如将马铃冀暴露于阳光下5d,其表皮中的生物碱糖苷量可 到500~700mgkg。而一般人只要口服200mg以上的龙葵碱即可引起中毒、严重中毒利 死 食用了发芽和绿色的马铃薯可引起中毒,其病症为胃痛加剧,恶心和呕吐,呼吸困难 急促,伴随全身虚弱和衰竭,可导致死亡。在毒性实验中,志愿者直接服用龙葵碱的中毒症 状与绿色马铃薯中毒的情形相似,摄取约3gkg体重的量可导致嗜睡、颈部瘙痒、敏感性 提高和潮湿式呼吸,更大剂量可导致腹痛、呕吐、腹泻等胃肠症状 虽然绿色马 中毒和急 生龙葵 减糖苷中毒的症 非常相似 从而确认龙葵碱糖苷是致 病因子,但是绿色马铃薯所含龙葵碱糖苷的量并不足以产生中毒症状。在两例马铃薯中毒的 病例中测得绿色马铃薯的总生物碱糖苷含量约420mg/kg,如果假定生物碱糖苷的50%是龙 葵碱糖苷,病人将需要食用相当于1kg的绿色马铃薯(约含200g龙葵碱)才能出现中毒 定状。动物实验表明,龙葵碱糖苷具有较低的口服瘴性,对绵单、老鼠和小鼠的LD0分别 体重和超过糖苷1000m 体重。因此,可以肯 龙葵碱糖 一原因,它可能同其他微量的马铃薯成分共同起作用。龙葵 威糖苷和马铃箬其他成分的毒理学原理需要进一步进行研究。 (二)吡咯烷生物碱 毗咯烷生物碱(见图4-6)是存在于多种植物中的一类结构 RO, R 相似的物质。这些植物包括许多可食用的植物(如千里光属, 猪尿豆属,天芥菜属 。许多含吡略烷 碱的植物也被用作草 药和药用茶,例如日本居民常饮的雏菊茶中就富含吡略烷生物图46毗略烷生物碱的结构 碱。目前,从各种植物中分离出的吡略烷生物碱有100多种

68 图 4-6 吡咯烷生物碱的结构 中。 图 4-5 胆甾烷类生物碱的结构 龙葵碱糖苷有较强的毒性,主要通过抑制胆碱酯酶的活性引起中毒反应。胆碱酯酶是水 解乙酰胆碱为乙酸盐和胆碱的酶。乙酰胆碱存在于触突的末端囊泡中,是重要的神经传递物 质。许多植物成分可抑制胆碱酯酶的活性。除龙葵碱外,最著名的生物碱是毒扁豆碱 (Physostigmine),该物质来源于西非的一种不可食用的豆类—卡里巴豆。目前主要的杀虫 剂——氨基甲酸酯就是根据毒扁豆碱的结构合成的。 马铃薯的龙葵碱糖苷含量随品种和季节的不同而有所不同,含量一般为 20~100mg/kg 新鲜组织。马铃薯中的龙葵碱主要集中在其芽眼、表皮和绿色部分,其中芽眼部位的龙葵碱 数量约占生物碱糖苷总量的 40%。发芽、表皮变青和光照均可大大提高马铃薯中的龙葵碱 糖苷含量,可增加数十倍之多。如将马铃薯暴露于阳光下 5d,其表皮中的生物碱糖苷量可 达到 500~700mg/kg。而一般人只要口服 200mg 以上的龙葵碱即可引起中毒、严重中毒和 死亡。 食用了发芽和绿色的马铃薯可引起中毒,其病症为胃痛加剧,恶心和呕吐,呼吸困难、 急促,伴随全身虚弱和衰竭,可导致死亡。在毒性实验中,志愿者直接服用龙葵碱的中毒症 状与绿色马铃薯中毒的情形相似,摄取约 3mg/kg 体重的量可导致嗜睡、颈部瘙痒、敏感性 提高和潮湿式呼吸,更大剂量可导致腹痛、呕吐、腹泻等胃肠症状。 虽然绿色马铃薯中毒和急性龙葵碱糖苷中毒的症状非常相似,从而确认龙葵碱糖苷是致 病因子,但是绿色马铃薯所含龙葵碱糖苷的量并不足以产生中毒症状。在两例马铃薯中毒的 病例中测得绿色马铃薯的总生物碱糖苷含量约 420mg/kg,如果假定生物碱糖苷的 50%是龙 葵碱糖苷,病人将需要食用相当于 1kg 的绿色马铃薯(约含 200mg 龙葵碱)才能出现中毒 症状。动物实验表明,龙葵碱糖苷具有较低的口服毒性,对绵羊、老鼠和小鼠的 LD50 分别 为 500mg/kg 体重、600mg/kg 体重和超过糖苷 1000mg/kg 体重。因此,可以肯定龙葵碱糖苷 并不是引起绿色马铃薯中毒的唯一原因,它可能同其他微量的马铃薯成分共同起作用。龙葵 碱糖苷和马铃薯其他成分的毒理学原理需要进一步进行研究。 (二)吡咯烷生物碱 吡咯烷生物碱(见图 4-6)是存在于多种植物中的一类结构 相似的物质。这些植物包括许多可食用的植物(如千里光属, 猪尿豆属,天芥菜属)。许多含吡咯烷生物碱的植物也被用作草 药和药用茶,例如日本居民常饮的雏菊茶中就富含吡咯烷生物 碱。目前,从各种植物中分离出的吡咯烷生物碱有 100 多种

研究发现许多种吡咯烷生物碱是致癌物。以含0.5%长荚千里光(Senecio longilobus)提 取物的食物喂饲小慰,结果存活下来的47只小园中17只患上肿南。在另一实验中,将吡略 烷生物碱以25 gkg胃内给予小鼠,处理组的小鼠癌诱导发生率为25%。给小鼠每周皮下 注射7.8mgkg的毛足菊素(Lasiocarpine)1年,也可诱导出皮肤、骨、肝和其他组织的恶 性肿瘤。目前吡略烷生物碱对人类的致癌性仍不清楚。 吡略烷生物碱的致癌性和诱变性取决于其形成最终致癌物的形式。吡略烷核中的双键是 其致活性所必需的,该位置是形成致琼的环氧化物的关雄。除环氧化物可发生亲核反应外, 在双键位置上产生脱氢反应生成的吡略环同样也可发生亲核反应,从而造成遗传物质D八NA 的损伤和癌的发 七、血管活性胺 许多动植物来源的食品中含有各种生物活性胺。肉和鱼类制品败坏后产生腐胺 (Putrescine)和尸胺(Cadaverine),而某些植物如香蕉和鳄梨本身含有天然的生物活性胺. 如多巴胺(Dopamine)和酪胺(Tyra 一些食品,如过期的奶酪中往往含有大量的酪 胺,奶酪依据其成热度。 的含量为20200g不等.这外使 物血管系 有明显的影响,故称血管活性胺(见图47)。表44列出了一些植物中的生物活性胺含量。 HO、 人N HO HO HO 去甲肾上腺素 多巴胺 HNNH 腐胺 HiN 人入入个NH 尸胺 图4-7血管活性胺的结构 表44一些植物中的生物活性胺含量 单位:μ略 食只 5轻色胺 酪胺 老巴胺 去甲肾上腺素 香蕉果泥 3 西红栳 12 0 0 等梨 10 23 45 0 马铃 0 0 0.10.2 0 0 柑橘 0 10 0 0.1 多巴胺又称儿茶酚胺(catecholamines),是重要的肾上腺素型神经细胞释放的神经递质 该物质可直接收缩动脉血管 明显提高血压 ,故又称增压胺。酪胺是哺乳动物的异常代谢 物,它可通过调节神经细胞的多巴胺水平间接提高血压。酪胺可将多巴胺从贮存颗粒中解离 69

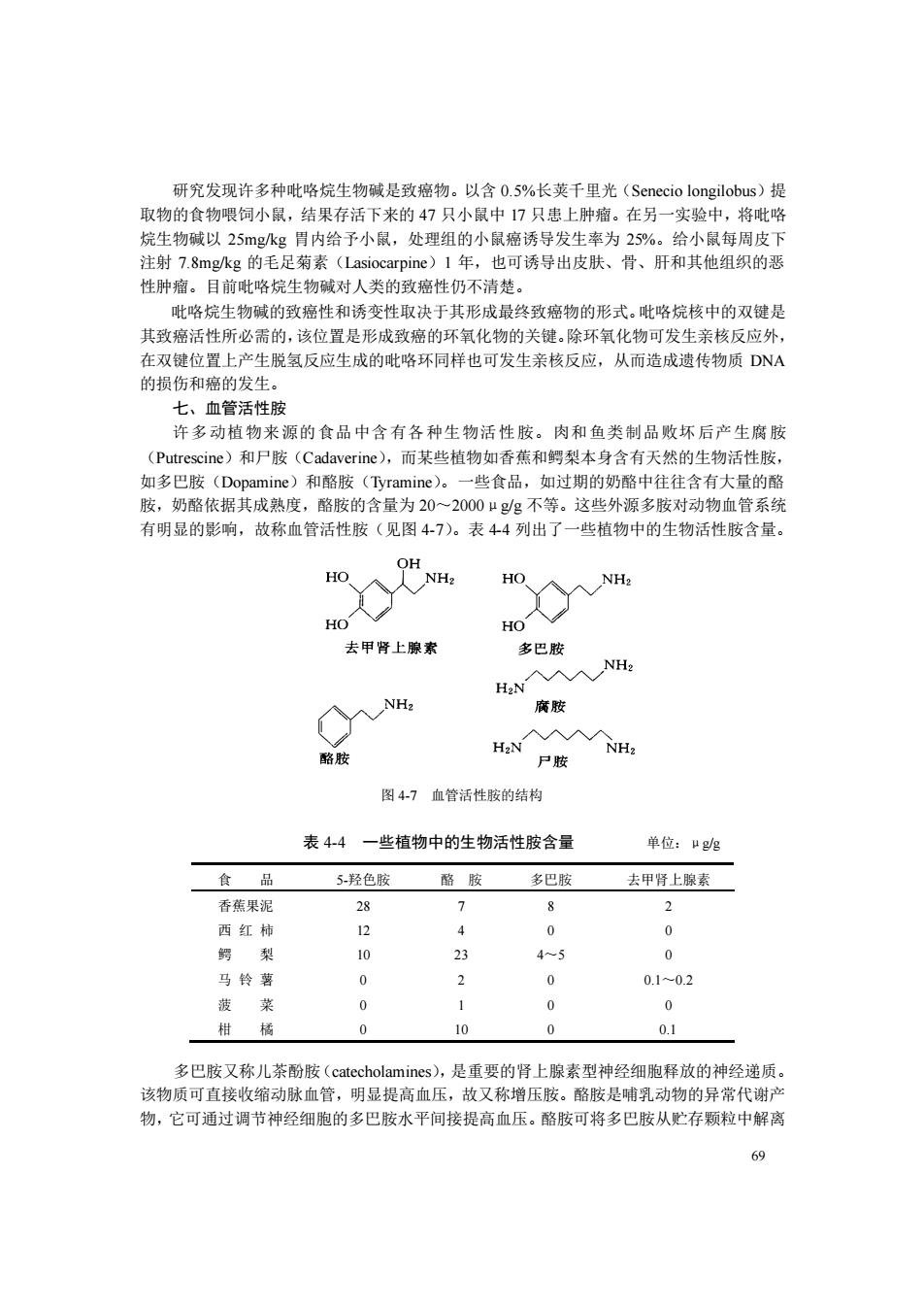

69 研究发现许多种吡咯烷生物碱是致癌物。以含 0.5%长荚千里光(Senecio longilobus)提 取物的食物喂饲小鼠,结果存活下来的 47 只小鼠中 17 只患上肿瘤。在另一实验中,将吡咯 烷生物碱以 25mg/kg 胃内给予小鼠,处理组的小鼠癌诱导发生率为 25%。给小鼠每周皮下 注射 7.8mg/kg 的毛足菊素(Lasiocarpine)1 年,也可诱导出皮肤、骨、肝和其他组织的恶 性肿瘤。目前吡咯烷生物碱对人类的致癌性仍不清楚。 吡咯烷生物碱的致癌性和诱变性取决于其形成最终致癌物的形式。吡咯烷核中的双键是 其致癌活性所必需的,该位置是形成致癌的环氧化物的关键。除环氧化物可发生亲核反应外, 在双键位置上产生脱氢反应生成的吡咯环同样也可发生亲核反应,从而造成遗传物质 DNA 的损伤和癌的发生。 七、血管活性胺 许多动植物来源的食品中含有各种生物活性胺。肉和鱼类制品败坏后产生腐胺 (Putrescine)和尸胺(Cadaverine),而某些植物如香蕉和鳄梨本身含有天然的生物活性胺, 如多巴胺(Dopamine)和酪胺(Tyramine)。一些食品,如过期的奶酪中往往含有大量的酪 胺,奶酪依据其成熟度,酪胺的含量为 20~2000μg/g 不等。这些外源多胺对动物血管系统 有明显的影响,故称血管活性胺(见图 4-7)。表 4-4 列出了一些植物中的生物活性胺含量。 图 4-7 血管活性胺的结构 表 4-4 一些植物中的生物活性胺含量 单位:μg/g 食 品 5-羟色胺 酪 胺 多巴胺 去甲肾上腺素 香蕉果泥 西 红 柿 鳄 梨 马 铃 薯 菠 菜 柑 橘 28 12 10 0 0 0 7 4 23 2 1 10 8 0 4~5 0 0 0 2 0 0 0.1~0.2 0 0.1 多巴胺又称儿茶酚胺(catecholamines),是重要的肾上腺素型神经细胞释放的神经递质。 该物质可直接收缩动脉血管,明显提高血压,故又称增压胺。酪胺是哺乳动物的异常代谢产 物,它可通过调节神经细胞的多巴胺水平间接提高血压。酪胺可将多巴胺从贮存颗粒中解离

出来,使之重新参与血压的升高调节。 一般而言,外源血管活性胺对人的血压没有什么影响。因为它可被人体内的单胺氧化酷 (MAO)和其他酶迅速代谢。MAO是一种广泛分布于动物体内的, 它对作用于血管的活 性胺水平起严 格的调节 用。但是当MAO被抑制 ,外源血管活性胺可使 出现严重的 血压反应,包括高血压发作和偏头痛,严重者可导致颅内出血和死亡。这种情况可能出现在 服用MAO抑制性药物的精神压抑患者身上。此外,啤酒中也含有较多的酪胺,糖尿病、高 血压、胃溃疡和肾病忠者往往因为饮用啤酒而导致高血压的急性发作。其他含有酪胺的植物 性食品也可引起相似的反应。 八、天然诱变 目前,已从许多高等和低等植物中发现多种具有致突变和致癌性的代谢物,最典型的例 子是苏铁植物中的苏铁素(甲基氮化甲氧糖苷)。用苏铁果实和糖一起熬制的果酱是世界上 许多热带和亚热带居民的主要食品之一。研究发现苏铁素可起6种实验动物产生恶性肿 瘤,其中包括对各种化学致癌物有强列抵抗能力的踩鼠。以苏铁果实为主食的居民的肝癌」 胆囊癌的发病率也非常高。另一个例子是东南亚地区居民的口腔癌发病率非常高,这与他们 有吃槟榔的习惯 切相关。 槟榔果中所含的糖苷也有较强的致突变和致癌能力 (一)咖啡碱和茶碱 咖啡碱(Caffeine)是一类嘌呤类生物碱,广泛存在于咖啡豆、茶叶和可可豆等食源性 物中,是这类饮料中的主要兴奋成分。一杯加啡中含有75155mg的凯啡因,一杯茶中 如啡因最约为40 1O0m。咖啡碱可在胃肠道中被迅速吸收并分布到全身,引起多种生理 反应。咖啡碱对 人的神经中枢 ,心脏和血管运动中枢均有兴奋作用,并可扩张冠状和末梢血 管,咖啡碱利尿,松弛平滑肌并增加胃肠分泌。咖啡碱虽然可快速消除菠劳,但过度摄入可 导致神经紧张和心律不齐。 成人摄入的咖啡碱一般可在几小时内从血中代谢和排出,但孕妇和婴儿的清除速率显老 降低。咖啡破的LD0为200mk?体重,属中等毒性范围。动物实验表明咖啡碱有致突变和 致癌作用,但在人体中并未发现 以上任何结果。曾有人研究过乳房 、膀胱癌和咖啡破 的关系,但没有确凿的证据证明两者有关。唯一明确的是咖啡碱对胎儿有致畸作用。因此最 好是禁止孕妇食用含咖啡碱的食品。 (二)黄樟素及其类似物 黄樟素(Safrole)是许多食用天然香精如黄樟精油、八角精油和樟脑油的主要成分,约 占黄樟精油的80%。黄樟素在用肉豆滋、日本野姜、 加洲月桂树等香料制成的香精中也有 少量存在。黄樟精油常被用作啤酒和其他酒的风味 加成分 ,黄樟树(S safras albidum 树根皮也是流行的一种药用滋补茶一黄樟茶的主要成分。此外,腐烂的生姜中含有较多的黄 棹素。美国食品药物管理局(FDA)的研究显示,黄樟素是白鼠和老鼠的致肝癌物。在小鼠 的饲料中添加0.04~1%的黄樟素,150到2年可诱导小鼠产生肝癌。鉴于上述结果,在美 国不再允许黄樟素作为食物添加剂。此外,黄樟素的类似物一B-细辛脑(B-asarone)也在 被禁之列,因为在高剂量喂饲老鼠的实验叶 发现其可导致小鼠产生结肠 黄樟素经过代谢转化为活性致癌物的过程目前已经比较清楚。黄樟素在小风体内首先代 谢为苯乙醇形式,接着被激活转化为乙酸盐或硫酸盐,成为最终的致癌物。后者的双健因其 亲电性与遗传物质DNA发生反应,最终可导致癌的发生

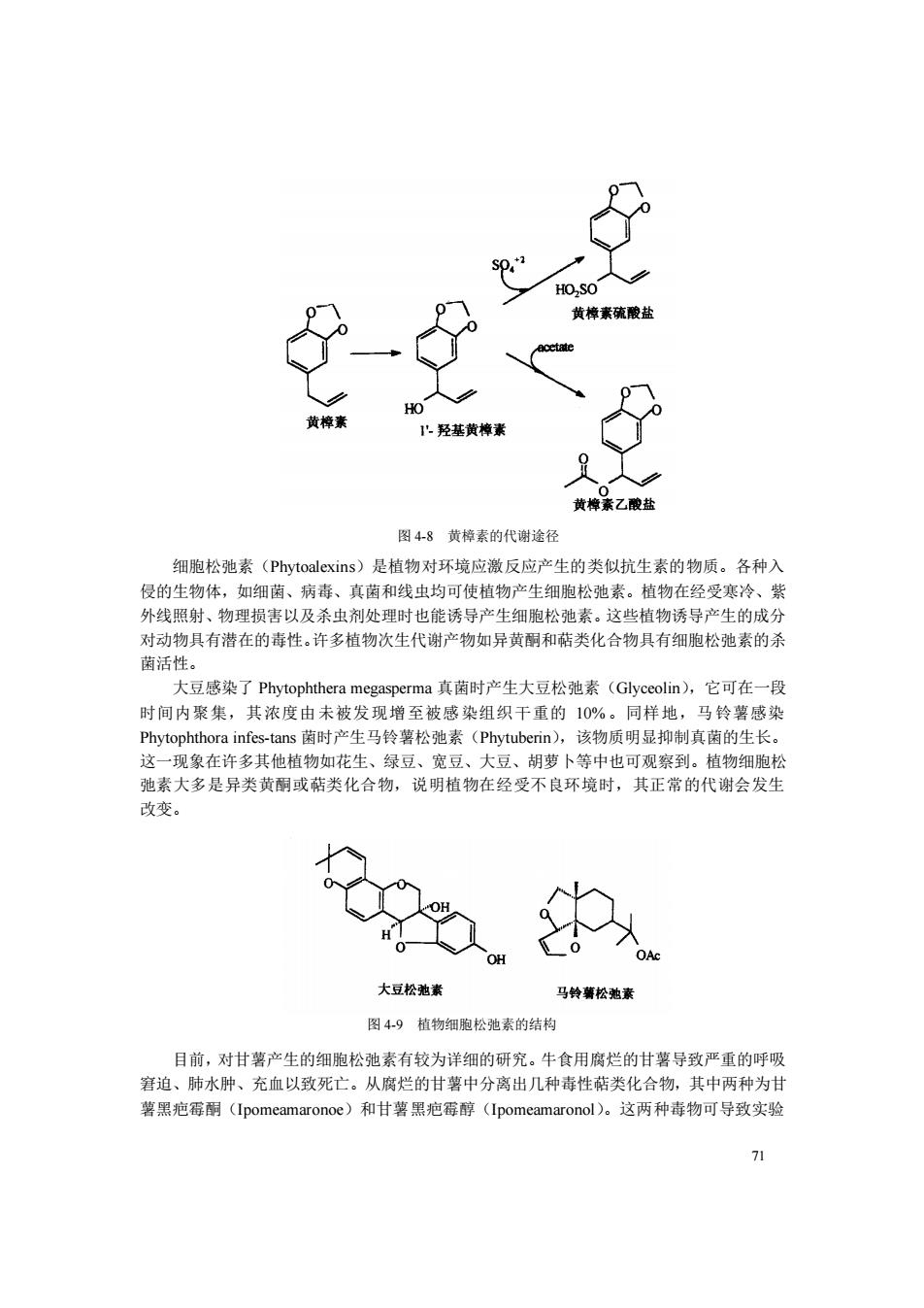

70 出来,使之重新参与血压的升高调节。 一般而言,外源血管活性胺对人的血压没有什么影响。因为它可被人体内的单胺氧化酶 (MAO)和其他酶迅速代谢。MAO 是一种广泛分布于动物体内的酶,它对作用于血管的活 性胺水平起严格的调节作用。但是当 MAO 被抑制时,外源血管活性胺可使人出现严重的高 血压反应,包括高血压发作和偏头痛,严重者可导致颅内出血和死亡。这种情况可能出现在 服用 MAO 抑制性药物的精神压抑患者身上。此外,啤酒中也含有较多的酪胺,糖尿病、高 血压、胃溃疡和肾病患者往往因为饮用啤酒而导致高血压的急性发作。其他含有酪胺的植物 性食品也可引起相似的反应。 八、天然诱变剂 目前,已从许多高等和低等植物中发现多种具有致突变和致癌性的代谢物,最典型的例 子是苏铁植物中的苏铁素(甲基氮化甲氧糖苷)。用苏铁果实和糖一起熬制的果酱是世界上 许多热带和亚热带居民的主要食品之一。研究发现苏铁素可引起 6 种实验动物产生恶性肿 瘤,其中包括对各种化学致癌物有强烈抵抗能力的豚鼠。以苏铁果实为主食的居民的肝癌、 胆囊癌的发病率也非常高。另一个例子是东南亚地区居民的口腔癌发病率非常高,这与他们 有吃槟榔的习惯密切相关。槟榔果中所含的糖苷也有较强的致突变和致癌能力。 (一)咖啡碱和茶碱 咖啡碱(Caffeine)是一类嘌呤类生物碱,广泛存在于咖啡豆、茶叶和可可豆等食源性 植物中,是这类饮料中的主要兴奋成分。一杯咖啡中含有 75~155mg 的咖啡因,一杯茶中 的咖啡因量约为 40~100mg。咖啡碱可在胃肠道中被迅速吸收并分布到全身,引起多种生理 反应。咖啡碱对人的神经中枢、心脏和血管运动中枢均有兴奋作用,并可扩张冠状和末梢血 管,咖啡碱利尿,松弛平滑肌并增加胃肠分泌。咖啡碱虽然可快速消除疲劳,但过度摄入可 导致神经紧张和心律不齐。 成人摄入的咖啡碱一般可在几小时内从血中代谢和排出,但孕妇和婴儿的清除速率显著 降低。咖啡碱的 LD50 为 200mg/kg 体重,属中等毒性范围。动物实验表明咖啡碱有致突变和 致癌作用,但在人体中并未发现有以上任何结果。曾有人研究过乳房肿块、膀胱癌和咖啡碱 的关系,但没有确凿的证据证明两者有关。唯一明确的是咖啡碱对胎儿有致畸作用。因此最 好是禁止孕妇食用含咖啡碱的食品。 (二)黄樟素及其类似物 黄樟素(Safrole)是许多食用天然香精如黄樟精油、八角精油和樟脑油的主要成分,约 占黄樟精油的 80%。黄樟素在用肉豆蔻、日本野姜、加洲月桂树等香料制成的香精中也有 少量存在。黄樟精油常被用作啤洒和其他酒的风味添加成分。黄樟树(Sas-safras albidum) 树根皮也是流行的一种药用滋补茶—黄樟茶的主要成分。此外,腐烂的生姜中含有较多的黄 樟素。美国食品药物管理局(FDA)的研究显示,黄樟素是白鼠和老鼠的致肝癌物。在小鼠 的饲料中添加 0.04~1%的黄樟素,150d 到 2 年可诱导小鼠产生肝癌。鉴于上述结果,在美 国不再允许黄樟素作为食物添加剂。此外,黄樟素的类似物—β-细辛脑(β-asarone)也在 被禁之列,因为在高剂量喂饲老鼠的实验中,发现其可导致小鼠产生结肠癌。 黄樟素经过代谢转化为活性致癌物的过程目前已经比较清楚。黄樟素在小鼠体内首先代 谢为苯乙醇形式,接着被激活转化为乙酸盐或硫酸盐,成为最终的致癌物。后者的双键因其 亲电性与遗传物质 DNA 发生反应,最终可导致癌的发生

sp. H0,S0 黄樟素疏酸盐 黄樟素 HO 羟基黄梅素 黄条乙限出 图4-8黄樟素的代谢途径 细胞松弛素(Phytoalexins)是植物对环境应激反应产生的类似抗生素的物质。各种入 侵的生物体,如细菌、病毒、真菌和线虫均可使植物产生细胞松弛素。植物在经受寒冷、紫 外线照射、物理损害以及杀虫剂处理时也能诱导产生细胞松弛素 ,这些植物诱导产生的成分 对动物具有潜在的毒性。许多植物次生代谢产物如异黄酮和菇类化合物具有细胞松弛素的杀 蒋活性。 大豆感染了Phytophthera megasperma直菌时产生大豆松池素(Glyceolin),它可在一段 时间内聚集,其浓度由未被发现增至被感染组织干重的1%。同样地,马铃薯感染 宽豆、大豆、胡萝卜等中也可观察到。植物细胞 弛素大多是异类黄酮或萜类化合物,说明植物在经受不良环境时,其正常的代谢会发生 改变。 大豆松池素 马铃松素 图49植物细胞松弛索的结构 目前,对甘薯产生的细胞松弛素有较为详细的研究。牛食用腐烂的甘薯导致严重的呼吸 窘迫、肺水肿、充血以致死亡。从腐烂的甘薯中分离出几种毒性蓓类化合物,其中两种为甘 薯黑疤得酮(Ipomeamaronoe)和甘薯黑粑醇(Ipomeamaronol)。这两种毒物可导致实验

71 图 4-8 黄樟素的代谢途径 细胞松弛素(Phytoalexins)是植物对环境应激反应产生的类似抗生素的物质。各种入 侵的生物体,如细菌、病毒、真菌和线虫均可使植物产生细胞松弛素。植物在经受寒冷、紫 外线照射、物理损害以及杀虫剂处理时也能诱导产生细胞松弛素。这些植物诱导产生的成分 对动物具有潜在的毒性。许多植物次生代谢产物如异黄酮和萜类化合物具有细胞松弛素的杀 菌活性。 大豆感染了 Phytophthera megasperma 真菌时产生大豆松弛素(Glyceolin),它可在一段 时间内聚集,其浓度由未被发现增至被感染组织干重的 10% 。同样地,马铃薯感染 Phytophthora infes-tans 菌时产生马铃薯松弛素(Phytuberin),该物质明显抑制真菌的生长。 这一现象在许多其他植物如花生、绿豆、宽豆、大豆、胡萝卜等中也可观察到。植物细胞松 弛素大多是异类黄酮或萜类化合物,说明植物在经受不良环境时,其正常的代谢会发生 改变。 图 4-9 植物细胞松弛素的结构 目前,对甘薯产生的细胞松弛素有较为详细的研究。牛食用腐烂的甘薯导致严重的呼吸 窘迫、肺水肿、充血以致死亡。从腐烂的甘薯中分离出几种毒性萜类化合物,其中两种为甘 薯黑疤霉酮(Ipomeamaronoe)和甘薯黑疤霉醇(Ipomeamaronol)。这两种毒物可导致实验