性就升高。 ③阀电位水平:阅电位水平上移,与最大复极电位的距离加大,自律性就下降:反之自律性就升 高。 小结:影响自律性的因素 1快 自动去极 到达阑 缩短 单位时间 化的速度 电位所 爆发AP的 自律性 慢 需时间 延长 次数 最大复 小 与阙电 极化电, 位水平 位差距 大 (三)心肌细胞的传导性 1.兴奋在心脏内的传导特点 ①浦肯野纤维传导速度最快(4s),保证心室同步收缩,有利于心室射血 理意 及系血功能的完成 2,影响心肌传导性的因素 传导速度与细胞直径和缝隙连接的数量有关,如浦肯野纤维直径粗,传 导速度快,房室交界直径细、缝隙连接的数量少,传导速度就慢。 ②生理因素:a.动作电位0期除极速度(dvdt)和幅度。除极速度和幅度大,局部电流形 成快、强度大,传导速度就快:b.邻近部位膜的兴奋性。邻近部位膜的兴奋性高,传导速度就快。 (四)心肌细胞的收缩性 心肌中的工作细胞在兴奋基础上发生收缩的能力称为心肌收缩性。其收缩原理和骨骼肌相同,但 有以下特 )同 步收缩:即心肌收缩的“全或无”现象 这是因为心肌细胞间有低阻抗的缝隙连接,兴奋传 导 2 液中Ca依赖性大:由于心肌细胞 需要的Ca 的终末池不发达,Ca内存少,所以兴奋-收缩耦联 (3)不发生强直收缩 心肌细胞的有效不应期特别长,历时整个收缩期和舒张早期,保证了心肌收 缩和舒张活动的交替,有利于充盈和射血功能的完成。 三、心电图 用引导电极置于体表一定的部位所记录出来的心脏的生物电变化波形即为心电图()。心电图反助 了心脏兴奋的产生、传导和恢复过程中的生物电变化。请注意心电图不是单个心肌细胞动作电位,而 是整个心脏在心动周期中各心肌细胞电活动的综合向量变化。 (一)正常心电图的波形、时期及其生理意义 1.P波 映左、石两心房去极化过程电变化 放群 石两心 去极化过程电变化。 代 50.T间期 所需要的时间 6.ST段 代表心室肌细胞全部处于兴奋,各部分之间无电位差

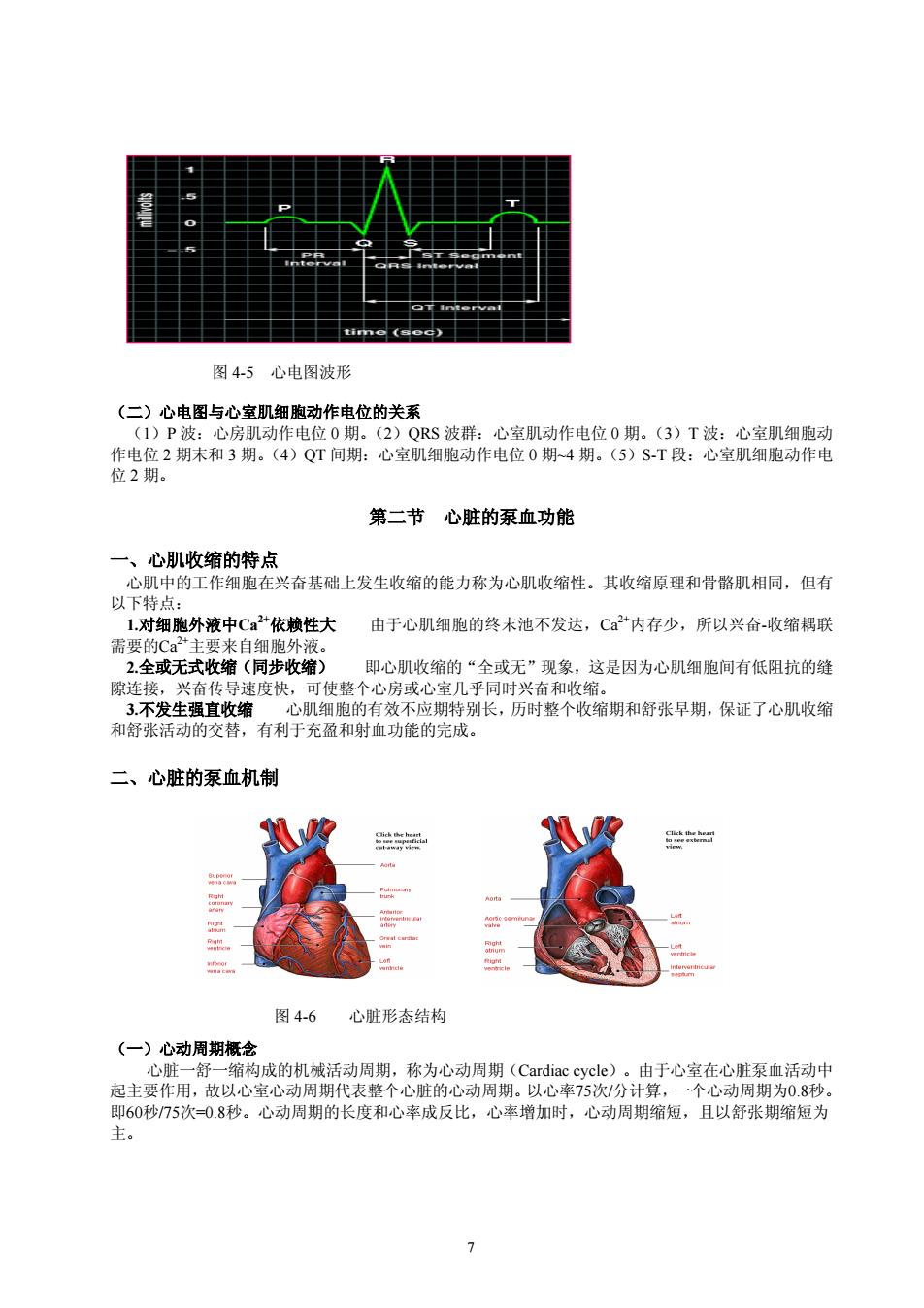

性就 平:阈电位水平上移,与最大复极电位的距离加大,自律性就下降;反之自律性就升 高。 升高。 ③阈电位水 自动去极 化的速度 快 慢 到达阈 缩短 延长 单位时间 爆发AP 多 少 的 次数 电位所 需时间 自律性 最大复 小 大 与阈电 大 小 极化电 位水平 位差距 小结:影响自律性的因素 (三)心肌细胞的传导性 点 m/s),保证心室同步收缩,有利于心室射血。 理意义 在于 的完成; 细胞直径和缝隙连接的数量有关,如浦肯野纤维直径粗,传 导速 和幅度大,局部电流形 成快、强度大,传导速度就快; 快。 奋基础上发生收缩的能力称为心肌收缩性。其收缩原理和骨骼肌相同,但 有 即心肌收缩的“全或无”现象,这是因为心肌细胞间有低阻抗的缝隙连接,兴奋传 导 池不发达,Ca2+内存少,所以兴奋-收缩耦联 需 胞的有效不应期特别长,历时整个收缩期和舒张早期,保证了心肌收 缩 、心电图 置于体表一定的部位所记录出来的心脏的生物电变化波形即为心电图()。心电图反映 了心 。 化。 需要的时间。 电位差。 1.兴奋在心脏内的传导特 ① 浦肯野纤维传导速度最快(4 ② ②房室交界区传导很慢(0.02m/s),称为房室延搁(atrioventricular delay)。其生 心房收缩后心室才开始收缩,不产生房室收缩重叠现象,保证心室血液充盈及泵血功能 但易发生房室传导阻滞。 2.影响心肌传导性的因素 ①解剖因素:传导速度与 度快,房室交界直径细、缝隙连接的数量少,传导速度就慢。 ②生理因素:a.动作电位 0 期除极速度(dv/dt)和幅度。除极速度 b.邻近部位膜的兴奋性。邻近部位膜的兴奋性高,传导速度就 (四)心肌细胞的收缩性 心肌中的工作细胞在兴 以下特点: (1)同步收缩: 速度快,可使整个心房或心室几乎同时兴奋和收缩。 (2)对细胞外液中Ca2+依赖性大:由于心肌细胞的终末 要的Ca 2+主要来自细胞外液。 (3)不发生强直收缩:心肌细 和舒张活动的交替,有利于充盈和射血功能的完成。 三 用引导电极 脏兴奋的产生、传导和恢复过程中的生物电变化。请注意心电图不是单个心肌细胞动作电位,而 是整个心脏在心动周期中各心肌细胞电活动的综合向量变化。 (一)正常心电图的波形、时期及其生理意义 1.P 波 反映左、右两心房去极化过程电变化 2.QRS 波群 反映左、右两心室去极化过程电变 3.T 波 反映心室复极化过程电变化。 4.P-R 间期 代表兴奋从心房传到心室所 5.Q-T 间期 代表心室去极和复极全过程所需的时间。 6.S-T 段 代表心室肌细胞全部处于兴奋,各部分之间无 6

图45心电图波形 (二)心电图与心室肌细胞动作电位的关系 (1)P波:心房肌动作电位0期。(2)QS波群:心室肌动作电位0期。(3)T波:心室肌细胞动 作电位2期末和3期。(4)QT间期:心室肌细胞动作电位0期4期。(5)ST段:心室肌细胞动作电 位2期。 第二节心脏的泵血功能 心肌收缩的特点 心肌中的 以下特古 作细胞在兴奋基础上发生收缩的能力称为心肌收缩性。其收缩原理和骨骼肌相同,但有 1对细胞外液中Ca2依赖性大 由于心肌细胞的终末池不发达,Ca内存少,所以兴奋收缩耦联 君再的幻2+主要来白细狗外转 2.全或无式收缩(同步收缩) 即心肌收缩的“全或无”现象,这是因为心肌细胞间有低阻抗的缝 隙连接,兴奋传导速度快,可使整个心房或心室几乎同时兴奋和收缩。 3.不发生强直收缩 心肌细胞的有效不应期特别长,历时整个收缩期和舒张早期,保证了心肌收缩 和舒张活动的交替,有利于充盈和射血功能的完成。 二、心脏的泵血机制 图4-6 心脏形态结构 (一)心动周期摄含 缩构成的机械活动周期,称为心动周期(Car 起主要作用,故以心室心动周期代表整个心脏的 动园期。以心率5次分计算, 由于心室在心脏泵血活动叶 即60秒75次=O.8秒。心动周期的长度和心率成反比,心率增加时,心动周期缩短,且以舒张期缩短为 主

图 4-5 心电图波形 (二)心电图与心室肌细胞动作电位的关系 S 波群:心室肌动作电位 0 期。(3)T 波:心室肌细胞动 作 第二节 心脏的泵血功能 、心肌收缩的特点 奋基础上发生收缩的能力称为心肌收缩性。其收缩原理和骨骼肌相同,但有 以 液中Ca2+依赖性大 由于心肌细胞的终末池不发达,Ca2+内存少,所以兴奋-收缩耦联 需 即心肌收缩的“全或无”现象,这是因为心肌细胞间有低阻抗的缝 隙 和舒张早期,保证了心肌收缩 和 、心脏的泵血机制 一)心动周期概念 的机械活动周期,称为心动周期(Cardiac cycle)。由于心室在心脏泵血活动中 起主 (1)P 波:心房肌动作电位 0 期。(2)QR 电位 2 期末和 3 期。(4)QT 间期:心室肌细胞动作电位 0 期~4 期。(5)S-T 段:心室肌细胞动作电 位 2 期。 一 心肌中的工作细胞在兴 下特点: 1.对细胞外 要的Ca2+主要来自细胞外液。 2.全或无式收缩(同步收缩) 连接,兴奋传导速度快,可使整个心房或心室几乎同时兴奋和收缩。 3.不发生强直收缩 心肌细胞的有效不应期特别长,历时整个收缩期 舒张活动的交替,有利于充盈和射血功能的完成。 二 图 4-6 心脏形态结构 ( 心脏一舒一缩构成 要作用,故以心室心动周期代表整个心脏的心动周期。以心率75次/分计算,一个心动周期为0.8秒。 即60秒/75次=0.8秒。心动周期的长度和心率成反比,心率增加时,心动周期缩短,且以舒张期缩短为 主。 7

心房 鉴鉴 收缩 舒张 心房 。.1秒 0.7秒 心室 0.3少 0.5秒 不同心率的心动周期变化 心率(次分) 心动周期(s) 收缩期(s)舒张期(s) 0.30 050 120 0.5 0.25 0.25 200 0.3 0.16 0.14 (一)心动周期特点及意义 1.一般舒张期长于收缩期 是心脏持久工作的关键。心率增快心动周期缩短,尤其以心舒期缩短 更明显,易导致心肌缺血,不利于持久工作。 2.存在全心舒张期 心室收缩后有一段时间,房、室都舒张,称为全心舒张期。心室舒张时的充盈 量约占总充盈量的70-80%。若心室纤颜,则心室充盈与射血停止,人很快死亡。 (三)心脏系血的原理与过程 工,心脏 血后 +压力→瓣膜+液流 临床瓣膜病: 房大 尖静心)舒张期降降样杂音 主动脉瓣关闭不全:室大(靴形心),舒张期吹风样杂音 2.心脏泵血过程 共分为1一7期(等容收缩期、快速射血期、减慢射血期、等容舒张期、快速充 盈期、减慢充盈期和心房收缩期) ①室缩期(systole,即泵血期)片0.3秒(等容收缩期、快速和减慢射血期) 室缩一房压<室压1<动脉压一 →房压<室压↑1>动脉压 房室瓣关动脉瓣关 房室瓣关动脉瓣开 等容收缩期0.05 0紫金期技装8 ②室舒期(diastole,即充盈期或受血期):0.5秒(等容舒张期、快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩 期) 室舒一房压<室压<动脉压 →房压>室压↓]<动脉压 房室瓣关动脉瓣关 房室瓣开动脉瓣关 等容舒张期0.06 0.4充盈期俊:慢充+房缩 快:全舒7080%

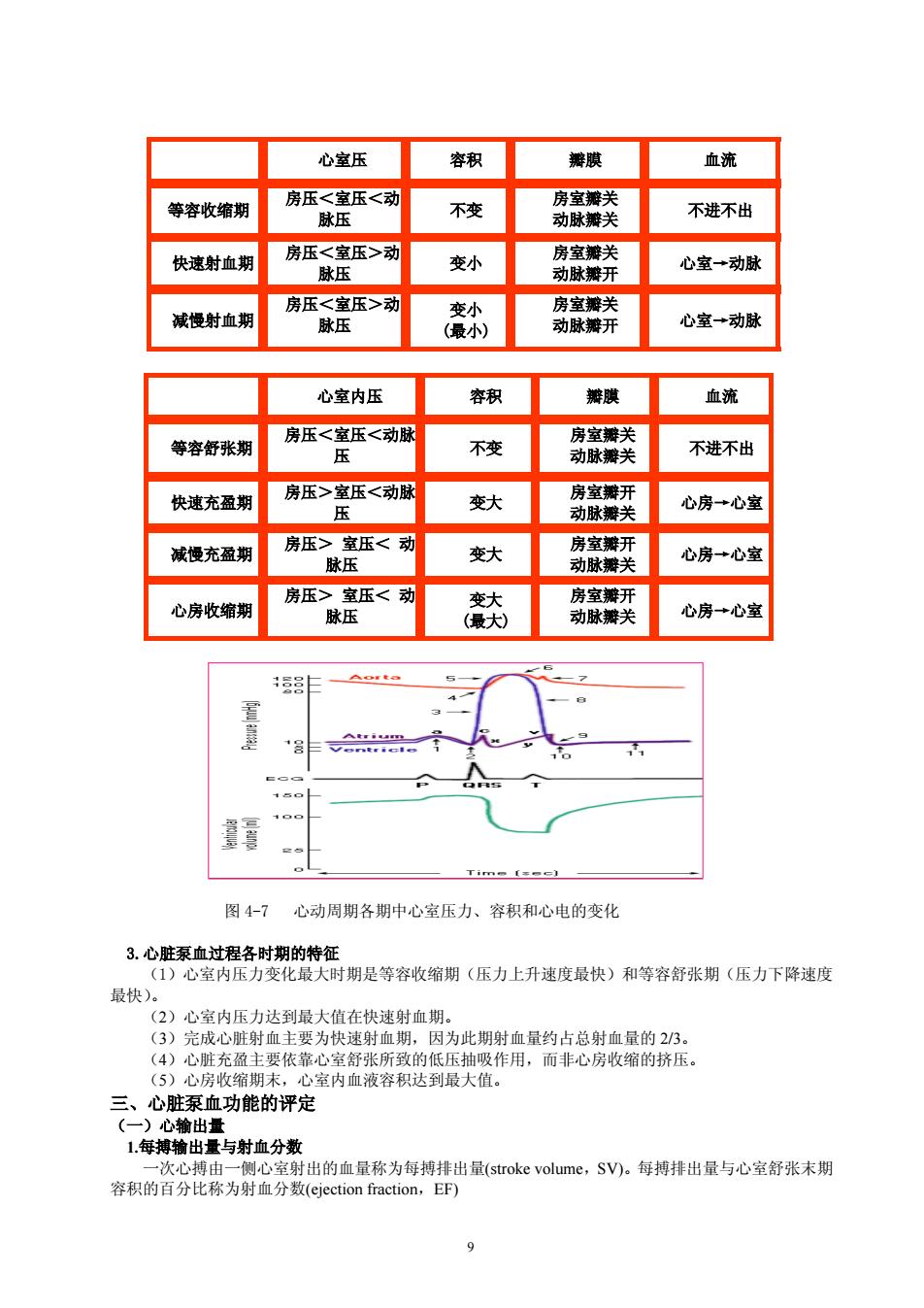

0.1s 心房 心室 收 缩 收 缩 收 缩 收 缩 收缩 舒张 心房 0.1秒 0.7秒 心室 0.3秒 0.5秒 不同心率的心动周期变化 心率(次/分) 心动周期(s) 收缩期(s) 舒张期(s) 75 0.8 0.30 0.50 120 0.5 0.25 0.25 200 0.3 0.16 0.14 (二)心动周期特点及意义 1.一般舒张期长于收缩期 是心脏持久工作的关键。 心率增快心动周期缩短,尤其以心舒期缩短 更明显,易导致心肌缺血,不利于持久工作。 2.存在全心舒张期 心室收缩后有一段时间,房、室都舒张,称为全心舒张期。心室舒张时的充盈 量约占总充盈量的70-80%。若心室纤颤,则心室充盈与射血停止,人很快死亡。 (三)心脏泵血的原理与过程 1.心脏泵血原理 容积 → 压力 → 瓣膜 → 液流 临床瓣膜病:二尖瓣狭窄: 房大(二尖瓣心),舒张期隆隆样杂音 主动脉瓣关闭不全:室大(靴形心),舒张期吹风样杂音 2. 心脏泵血过程 共分为1~7期(等容收缩期、快速射血期、减慢射血期、等容舒张期、快速充 盈期、减慢充盈期和心房收缩期) ①室缩期(systole,即泵血期):0.3秒(等容收缩期、快速和减慢射血期) 室缩 → 房压 < 室压↑ < 动脉压 房压< 室压↑↑ > 动脉压 房室瓣关 动脉瓣关 房室瓣关 动脉瓣开 0.25 快速:缩前 1/3 减慢:缩后 2/3 等容收缩期 0.05 射血期 ②室舒期(diastole,即充盈期或受血期):0.5秒(等容舒张期、快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩 期) 室舒 → 房压< 室压↓ < 动脉压 房压 > 室压↓↓ < 动脉压 房室瓣关 动脉瓣关 房室瓣开 动脉瓣关 快:全舒 70~80% 慢:慢充+房缩 等容舒张期 0.06 0.44 充盈期 8

心室压 容积 瓣膜 血流 等容收缩期 房压<室压<动 不变 房室瓣关 不进不出 脉压 动脉瓣关 快速射血期 变小 房室瓣关 动脉瓣开 心室→动脉 房压<室压>动 减慢射血期 脉压 变小 房关 心室+动脉 (最小) 动脉瓣开 心室内压 容积 瓣膜 血流 等容舒张期 房压<室压<动脉 房室瓣关 压 不变 动脉瓣关 不进不出 快速充盈期 房压>室压<动脉 压 变大 心房+心室 诚慢充盈期 房压>室压<动 变大 房室瓣开 心房+心室 脉压 动脉瓣关 心房收缩期 房压> 变大 (最大) 心房→心室 图4-7心动周期各期中心室压力、容积和心电的变化 3.心脏泵血过程各时期的特征 1)心室内压力变化最大时期是等容收缩期(压力上升速度最快)和等容舒张期(压力下降速度 最快) 大值在 速射血期 此期射血量约占总射血量的2/3 依 作用,而非心房收缩的挤压 5)心房收缩期表 三、心脏系血功能的评定 (二)心翰出量 1.每搏输出量与射血分数 一侧心室射出的血量称为每搏排出量(stroke volume,SV).每搏排出量与心室舒张末期 容积的百分比称为射血分数(eection fraction,EF) 9

心室压 容积 瓣膜 血流 等容收缩期 房压<室压<动 脉压 不变 房室瓣关 动脉瓣关 不进不出 快速射血期 房压<室压>动 脉压 变小 房室瓣关 动脉瓣开 心室→动脉 减慢射血期 房压<室压>动 脉压 变小 (最小) 房室瓣关 动脉瓣开 心室→动脉 心室内压 容积 瓣膜 血流 等容舒张期 房压<室压<动脉 压 不变 房室瓣关 动脉瓣关 不进不出 快速充盈期 房压>室压<动脉 压 变大 房室瓣开 动脉瓣关 心房→心室 减慢充盈期 房压> 室压< 动 脉压 变大 房室瓣开 动脉瓣关 心房→心室 心房收缩期 房压> 室压< 动 脉压 变大 (最大) 房室瓣开 动脉瓣关 心房→心室 图 4-7 心动周期各期中心室压力、容积和心电的变化 3.心脏泵血过程各时期的特征 (1)心室内压力变化最大时期是等容收缩期(压力上升速度最快)和等容舒张期(压力下降速度 最快)。 (2)心室内压力达到最大值在快速射血期。 (3)完成心脏射血主要为快速射血期,因为此期射血量约占总射血量的 2/3。 (4)心脏充盈主要依靠心室舒张所致的低压抽吸作用,而非心房收缩的挤压。 (5)心房收缩期末,心室内血液容积达到最大值。 三、心脏泵血功能的评定 (一)心输出量 1.每搏输出量与射血分数 一次心搏由一侧心室射出的血量称为每搏排出量(stroke volume,SV)。每搏排出量与心室舒张末期 容积的百分比称为射血分数(ejection fraction,EF) 9

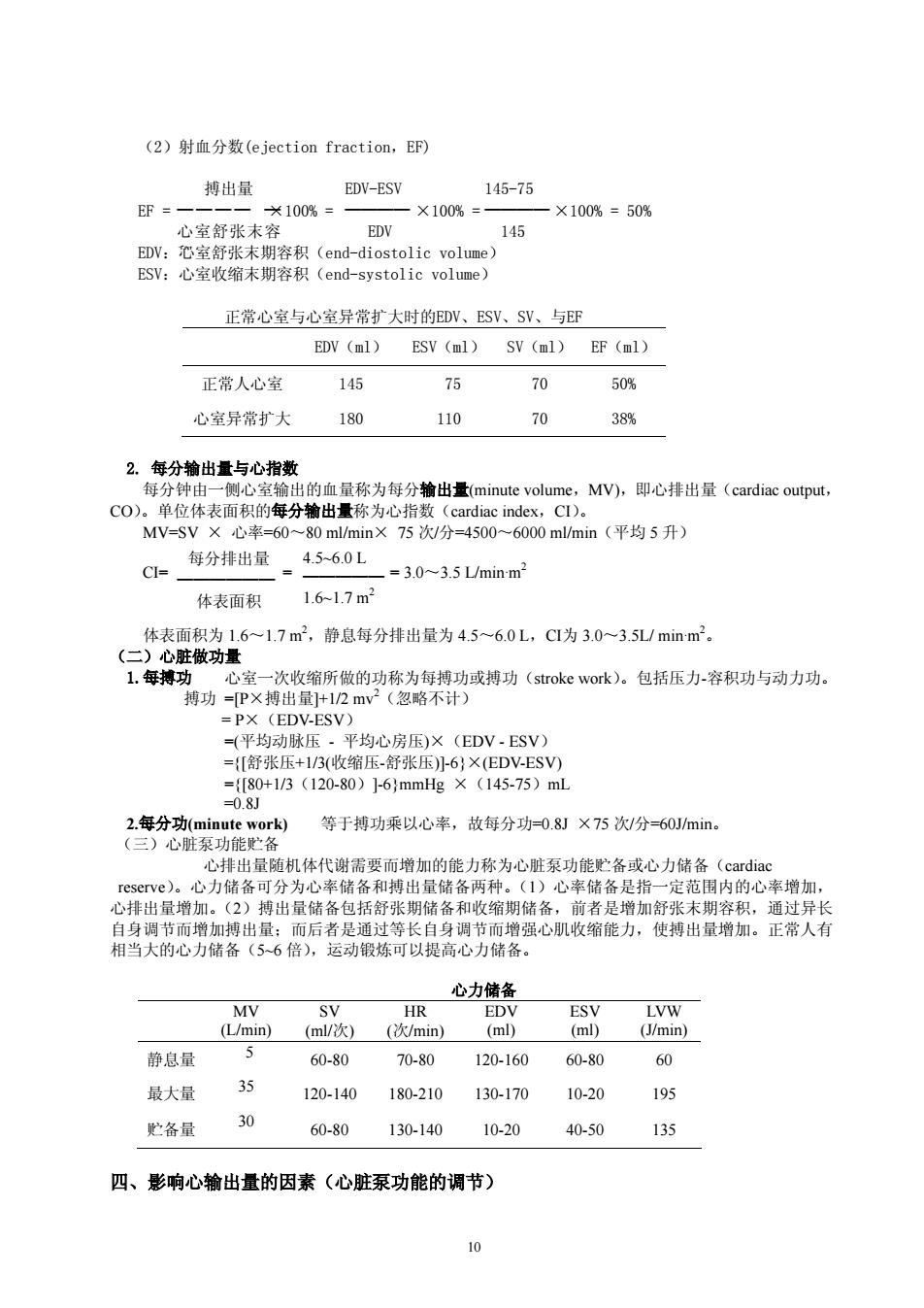

(2)射血分数(ejection fraction,EF) 搏出量 EDV-ESV 145-75 家舒张未10= ,×100%= -×100%=50% 145 (end-diostolic volume (end-systolic volume) 正常心室与心室异常扩大时的V、ESV、SY、与即 EDV (ml)ESV (ml)SV (ml)EF (ml) 正常人心室 145 70 50% 心室异常扩大 180 110 70 38% 2.每分输出量与心指数 每分钟由 一侧心室输出的血量称为每分输出量(minute volume,MV),即心排出量(cardiac output, CO)。单位体表面积的每分输出量称为心指数(cardiac index,CI)。 MV=sV×心率=60~80ml/min×75次/分=4500~6000ml/min(平均5升) C-每分排出量 4.5-6.0L =3.0~3.5 L/min-m2 体表面积 1.6l.7m2 体表面积为1.6~1.7m2,静息每分排出量为4.5~6.0L,CI为3.0-3.5L/minm2。 (二)心脏做功量 1.每搏功 心室一次收缩所做的功称为每搏功或搏功(stroke work)。包括压力-容积功与动力功。 搏功=P×搏出最+1/2mv2(忽略不计) =PX (EDV-ESV 心房压)×(EDV.ESV +l 080*1B(12 0-80)-6 mmHg×(1 2.每分功(minute work) 等于搏功乘以心率,故每分功=0.8J×75次/分=60J/min. (三)心脏泵功能贮备 心排出量随机体代谢需要而增加的能力称为心脏泵功能贮备或心力储备(cardiac 储备和搏出量储备两种。(1)心率储备是指一定范围内的心率增加 1.2 搏出量储备 舒张期储备和收缩期储备 者是增加舒 术期容积,通过 6是 强心肌收缩能力,使搏出量增加。正常人有 心力储备 MV SV HR EDV ESV LVW (Lmn)(ml/次)(次/min)(ml) (ml) (J/min) 静息量 60-80 70-80 120-160 60-80 60 最大量 35 120-140 180-210 130-170 10-20 195 贮备量 30 60-80 130-140 10-20 40-50 135 四、影响心输出量的因素(心脏泵功能的调节) 10

(2)射血分数(ejection fraction,EF) EF = ×100% = ×100% = ×100% = 50% 145-75 ———— 145 EDV:心室舒张末期容积(end-diostolic volume) 搏出量 ——— — — 心室舒张末容 积 EDV-ESV ———— EDV ESV:心室收缩末期容积(end-systolic volume) 正常心室与心室异常扩大时的EDV、ESV、SV、与EF EDV(ml) ESV(ml) SV(ml) EF(ml) 正常人心室 145 75 70 50% 心室异常扩大 180 110 70 38% 2. 每分输出量与心指数 每分钟由一侧心室输出的血量称为每分输出量(minute volume,MV),即心排出量(cardiac output, CO)。单位体表面积的每分输出量称为心指数(cardiac index,CI)。 MV=SV × 心率=60~80 ml/min× 75 次/分=4500~6000 ml/min(平均 5 升) CI= = = 3.0~3.5 L/min·m 2 4.5~6.0 L ————— 1.6~1.7 m2 体表面积为 1.6~1.7 m 2 ,静息每分排出量为 4.5~6.0 L,CI为 3.0~3.5L/ min·m 2 。 每分排出量 —————— 体表面积 (二)心脏做功量 1.每搏功 心室一次收缩所做的功称为每搏功或搏功(stroke work)。包括压力-容积功与动力功。 搏功 =[P×搏出量]+1/2 mv 2 (忽略不计) = P×(EDV-ESV) =(平均动脉压 - 平均心房压)×(EDV - ESV) ={[舒张压+1/3(收缩压-舒张压)]-6}×(EDV-ESV) ={[80+1/3(120-80)]-6}mmHg ×(145-75)mL =0.8J 2.每分功(minute work) 等于搏功乘以心率,故每分功=0.8J ×75 次/分=60J/min。 (三)心脏泵功能贮备 心排出量随机体代谢需要而增加的能力称为心脏泵功能贮备或心力储备(cardiac reserve)。心力储备可分为心率储备和搏出量储备两种。(1)心率储备是指一定范围内的心率增加, 心排出量增加。(2)搏出量储备包括舒张期储备和收缩期储备,前者是增加舒张末期容积,通过异长 自身调节而增加搏出量;而后者是通过等长自身调节而增强心肌收缩能力,使搏出量增加。正常人有 相当大的心力储备(5~6 倍),运动锻炼可以提高心力储备。 心力储备 MV (L/min) SV (ml/次) HR (次/min) EDV (ml) ESV (ml) LVW (J/min) 静息量 5 60-80 70-80 120-160 60-80 60 最大量 35 120-140 180-210 130-170 10-20 195 贮备量 30 60-80 130-140 10-20 40-50 135 四、影响心输出量的因素(心脏泵功能的调节) 10