工程化学教案 第四章 工程化学教案—第四章电化学与金属腐蚀 主讲教师:董文魁、许力、李静萍等 使用教材:许力等编著,《工程化学》,兰州大学出版社 授课对象:非化学类各专业学

工程化学教案 第四章 • • 1 工程化学教案——第四章 电化学与金属腐蚀 主讲教师:董文魁、许力、李静萍等 使用教材:许力等编著,《工程化学》,兰州大学出版社 授课对象:非化学类各专业学

工程化学教案 第四章 第四章电化学与金属腐蚀(讲授时数:6学时) 一,学习目的和要求 上地他学 了解原电池的组成及其中化学反应热力学原理 3、了解电极电势概念,能用能斯特方程式计算电极电势和原电池电动势,了解酸度和 浓度对电极电势的影响: 4、掌握电极电势在有关方面的应用,能用电极电势判断氧化一还原反应进行的方向和 限度: 5、 了解化学电源、电解原理及其应用: 6、了解金属电化学腐蚀的原理及基本的防止方法。 二.本章节重点、难点 能斯特方程式计算电极电势和原电池电动势,电极电势在有关方面的应用,电极电势 判断氧化一还原反应进行的方向和限度。 三.学时分配 1.氧化还原反应、原电池与电极电势 (4h) 2.电解 (2h) 四.教学内容: §4-1 氧化还原反应 一、氧化数: 某元素一个原子的荷电数由假设把每个键中的电子指定给电负性更大的原子求得,它 是按如下规则确定出来的。 单质中 元素氧化数为0 化合物中,电负性大的为负,较小的为正。若干元素的氧化数有定值:H:+1、O:2 碱金属:+1、碱土金属:+2、F:一1、卤素在卤化物中为一1、S在硫化物中为一2(当然 少数除外)。 2、中性分子,各元素氧化数代数和为0。 、单原子离子中元素的氧化数等于该离子的电荷数 4、多原子离子中元素的氧化数代数和等于该离子的电荷数。 注:氧化数与化合价在数值上往往相同,求得的方法完全相同。但氧化数可以是分数,而化 合价总是整数,就是该化合物中该原子的成键数(有负、正之分),它表示了元素原子 的性质 二、氧化一还原反应 1、氧化:氧化数升高的过程(失电子过程) 2、还原:氧化数降低的过程(得电子过程): 3、氧化一还原反应:氧化与还原总是同时发生的这一类反应,其实质是发生了氧化剂和 还原剂之间电子的迁移(或转移): 4、氧化剂:氧化数降低(得电子)的物质,反应中,它本身被还原成还原产物 5、还原剂:氧化数升高(失电子)的物质,反应中,它本身被氧化成氧化产物

工程化学教案 第四章 • • 2 第四章 电化学与金属腐蚀(讲授时数: 6 学时) 一.学习目的和要求 1、 理解氧化还原反应的本质,能配平氧化—还原反应方程式; 2、 了解原电池的组成及其中化学反应热力学原理; 3、 了解电极电势概念,能用能斯特方程式计算电极电势和原电池电动势,了解酸度和 浓度对电极电势的影响; 4、 掌握电极电势在有关方面的应用,能用电极电势判断氧化—还原反应进行的方向和 限度; 5、 了解化学电源、电解原理及其应用; 6、 了解金属电化学腐蚀的原理及基本的防止方法。 二.本章节重点、难点 能斯特方程式计算电极电势和原电池电动势,电极电势在有关方面的应用,电极电势 判断氧化—还原反应进行的方向和限度。 三.学时分配 1.氧化还原反应、原电池与电极电势 (4h) 2.电解 (2h) 四.教学内容: §4—1 氧化还原反应 一、氧化数: 某元素一个原子的荷电数由假设把每个键中的电子指定给电负性更大的原子求得,它 是按如下规则确定出来的。 1、 单质中,元素氧化数为 0 化合物中,电负性大的为负,较小的为正。若干元素的氧化数有定值:H:+1、O:-2 碱金属:+1、碱土金属:+2、F:-1、卤素在卤化物中为-1、S 在硫化物中为-2(当然 少数除外)。 2、 中性分子,各元素氧化数代数和为 0。 3、 单原子离子中元素的氧化数等于该离子的电荷数。 4、多原子离子中元素的氧化数代数和等于该离子的电荷数。 注:氧化数与化合价在数值上往往相同,求得的方法完全相同。但氧化数可以是分数,而化 合价总是整数,就是该化合物中该原子的成键数(有负、正之分),它表示了元素原子 的性质。 二、氧化—还原反应 1、氧化:氧化数升高的过程(失电子过程); 2、还原:氧化数降低的过程(得电子过程); 3、氧化—还原反应:氧化与还原总是同时发生的这一类反应,其实质是发生了氧化剂和 还原剂之间电子的迁移(或转移); 4、 氧化剂:氧化数降低(得电子)的物质,反应中,它本身被还原成还原产物; 5、 还原剂:氧化数升高(失电子)的物质,反应中,它本身被氧化成氧化产物;

工程化学教案 第四章 6、半反应和氧化还原电对,氧化剂被还原或还原剂被氧化的反应(过程)叫半反应(过 程),某一元素的氧化态(高价态)和还限态低价态)存于一个氧化一还限体系中, 为氧化 表示为氧化态还原态/如Fe 三、氧化一还原反应方程式的配平 1、氧化数法 规则: ①氧化剂和还原剂的氧化数变化值相等: ②反应式两边各元素原 数相等(质量守恒): ③电荷守恒(对于离子反应式)。 步羅:以FeS,燃烧得FeO与SO2为例 )左边写反应物化学式,右边写产物化学式,并将氧化数有变化的注在相应元素上 方 *21 +3-2 +4-2 Fe S2 O2 Fe2O3 SO2 b)计算元素氧化数变化值,然后按最小公倍数法,找出氧化剂、还原剂前面的系数, 使二者氧化数变化值相等。 氧化数升高值Fe:+3一(+2)=1 2S 2×(4+1)=10 11X4=44 氧化数降低值: 20:2×0-(-2)1=4 4×11=4 ©)将系数分别写在氧化剂化学式前边,并配平氧化数有变化的元素原子数 4Fe S2 +HOz2Fe2O3 +8SO2 配平反应前后氧化数无变化的元素原子个数,必要时加入适当酸、碱及水分子数 日 例:配平+1-2 +5 +6+2 CS+HNO→Cu(NO)2+HSO,+NO 氧化数升高值2Cu 2×(2-1)=2 +6-(-2)=8 10×3=30 氧化数隆低值 +5一(+2)=3 3×10=30 得3C2S+10NO→6Cu(NO)2+3SO4+10NO 上式右边有12个未被还原NO,所以左边要加12个HNO,分子得 3CuS+22HNO:-6Cu (NO:)2+3 HSO+10NO 再检查H、O原子数目,显然右边应加8H0 3Cu:S +22 HNO3 6Cu (NO3)2+3 H2S04+10 NO+8 H2O 1、离子一电子法(只适用于水溶液中的反应) 规则:⊙氧化剂、还原剂得失电子数相等 ②质量守恒(两边各元素原子个数相等), ③电荷守恒。 以CuS+HNOh·Cu(NO3)2+HSO4+NO为例 (①)把氧化剂中起氧化作用的离子或分子及其还原产物,还原剂中起还原作用的离子或分子 及其氧化产物分别写成两个未配平的半反应式 CS→Cu2*+S0 NO5·NO (②)配平原子数,关键在于配平氧原子数,方法是 酸性介质,可加(两边均可)

工程化学教案 第四章 • • 3 6、 半反应和氧化还原电对,氧化剂被还原或还原剂被氧化的反应(过程)叫半反应(过 程),某一元素的氧化态(高价态)和还原态(低价态)存于一个氧化—还原体系中, 称为氧化—还原电对,表示为氧化态 还原态,如 Fe3+ Fe2+。 三、氧化—还原反应方程式的配平 1、氧化数法 规则: ①氧化剂和还原剂的氧化数变化值相等; ②反应式两边各元素原子个数相等(质量守恒); ③电荷守恒(对于离子反应式)。 步骤:以 FeS2 燃烧得 Fe2O3 与 SO2 为例 a) 左边写反应物化学式,右边写产物化学式,并将氧化数有变化的注在相应元素上 方 +2 -1 0 +3 -2 +4 -2 Fe S2 + O2 Fe2 O3 + S O2 b) 计算元素氧化数变化值,然后按最小公倍数法,找出氧化剂、还原剂前面的系数, 使二者氧化数变化值相等。 氧化数升高值 Fe: +3 -(+2)= 1 2S: 2 ×(4+1)=10 11×4 = 44 氧化数降低值: 2O:2×〔0-(-2)〕= 4 4×11 = 44 c) 将系数分别写在氧化剂化学式前边,并配平氧化数有变化的元素原子数 4Fe S2 +HO2 → 2Fe2O3 +8SO2 d) 配平反应前后氧化数无变化的元素原子个数,必要时加入适当酸、碱及水分子数 目, 例:配平 +1 –2 +5 +2 +6 +2 Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO 氧化数升高值 2Cu 2×(2-1)= 2 S +6-(-2)= 8 10×3 =30 氧化数降低值 N +5-(+2)= 3 3×10=30 得 3Cu2S +10 HNO3 → 6Cu(NO3)2 +3 H2SO4 +10 NO 上式右边有 12 个未被还原 NO3 -,所以左边要加 12 个 HNO3 分子得: 3Cu2S +22 HNO3 → 6Cu(NO3)2 +3 H2SO4 +10 NO 再检查 H、O 原子数目,显然右边应加 8 H2O 3Cu2S +22 HNO3 → 6Cu(NO3)2 +3 H2SO4 +10 NO + 8 H2O 1、 离子-电子法(只适用于水溶液中的反应) 规则:①氧化剂、还原剂得失电子数相等, ②质量守恒(两边各元素原子个数相等), ③电荷守恒。 以 Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO 为例 ⑴ 把氧化剂中起氧化作用的离子或分子及其还原产物,还原剂中起还原作用的离子或分子 及其氧化产物分别写成两个未配平的半反应式 Cu2S → Cu2++SO4 2- NO3 → NO ⑵ 配平原子数,关键在于配平氧原子数,方法是 酸性介质,可加 H+ (两边均可)

工程化学教案 第四章 碱性介质,可加OH(两边均可) 中性介质,可加H,也可加OH 只要是水溶液,不管是酸性、碱性或中性都可加水(两边均可) 一般地: 酸性或中性介质中,如果某一边多一个氧,则该边可加2H,另一边加一个H0。 碱性或中性介质中,如果某一边多一个氧,则该边可加一个H0,另一边加2个0H。 显然,本反应处于酸性介质: Cu2S+4H0-2C2*+S02+8Hr NO:+4H* NO+2H20 (3)配平电荷数(两边加若干个电子) Cu2s+4H20→2C2++S02+8H+10e (a) NO.-44Ht+3N0+2H0 (6) 根据氧化剂、还原剂得失电子数相等原则,用最小公倍数法,将两个半反应式各乘适当 系数,使得失电子数相等,然后相加,消去电子及重复项(合并同类项),则得配平的 离子方程式: (a)X3+(b)X10得:3CuS+10NO3+16H→6C2++3S02-+10NO+8H0 (⑤)检查(两边原子数及电荷数是否相等),若需要,再写成化学方程式。 右边的6Cu2*,写成6Cu(NO), ,这样多了12个NO, 测左边应增加12个NO 用HNO米写,左边共应有22个HNO,(里面包括这边的16H),右边的3S0:2-写 成3hSO4,得 3CU2S+22 H NO3 =6 Cu (NO3 )2+3 H2 S04+10NO+8H2O §4一2原电池 一、原电池 1、定义:能使氧化还原反应产生电流,把化学能转变为电能的装置。 一般氧化还原反应中,氧化剂和还原剂热运动相遇时,发生了电子转移,由于分子 热运动无一定方向,因此,不会形成电子的定向移动一电流,而常以热能形成表现出来。 所以,人们设计一个装置,让电子转移变成电子的定向移动,这种装置就是原电池 这里的关键是使氧化剂和还原剂的电子转移通过 定的电路, 定向的、有秩序地进行。 如,将Zn片放到CuSO:液中。现象:Zn逐渐溶解,兰色CuSO:溶液逐渐变浅,红色 Cu在Zn片上析出,溶液温度逐渐升高。这是Zn与CuSO4直接反应结果(Zn十CuSO4= ZnSO4+Cu),无申流产生。 但如将Zn片插入盛ZnSO4溶液的烧杯中,Cu片插入盛CSO4溶液的另一烧杯中,用 导线把两金属片连接起来,两烧杯的溶液用盐桥沟通(如图41),可观察到:Z片逐渐溶 解,Cu片上有金属C山析出,检流计指针发生偏转,说明导线上有电流通过。上述装置 实现了使氧化还原反应产生电流,把化学能转变成电能,称为原电池。原电池由两个半电 池(或两个电极)组成,每一半电池由一种元素的不同氧化态即氧化还原电对组成,高价态 可作氧化剂,低价态可作还原剂。如上述铜锌电池,Cu、CuSO4组成铜半电池,Zn、ZnSO4 组成锌半申池 工作状态的化学电池同时发生三个过程 ●两个电极表面分别发生氧化反应和还原反应 ●电子流过外电路 ●离子流过电解质溶液 4

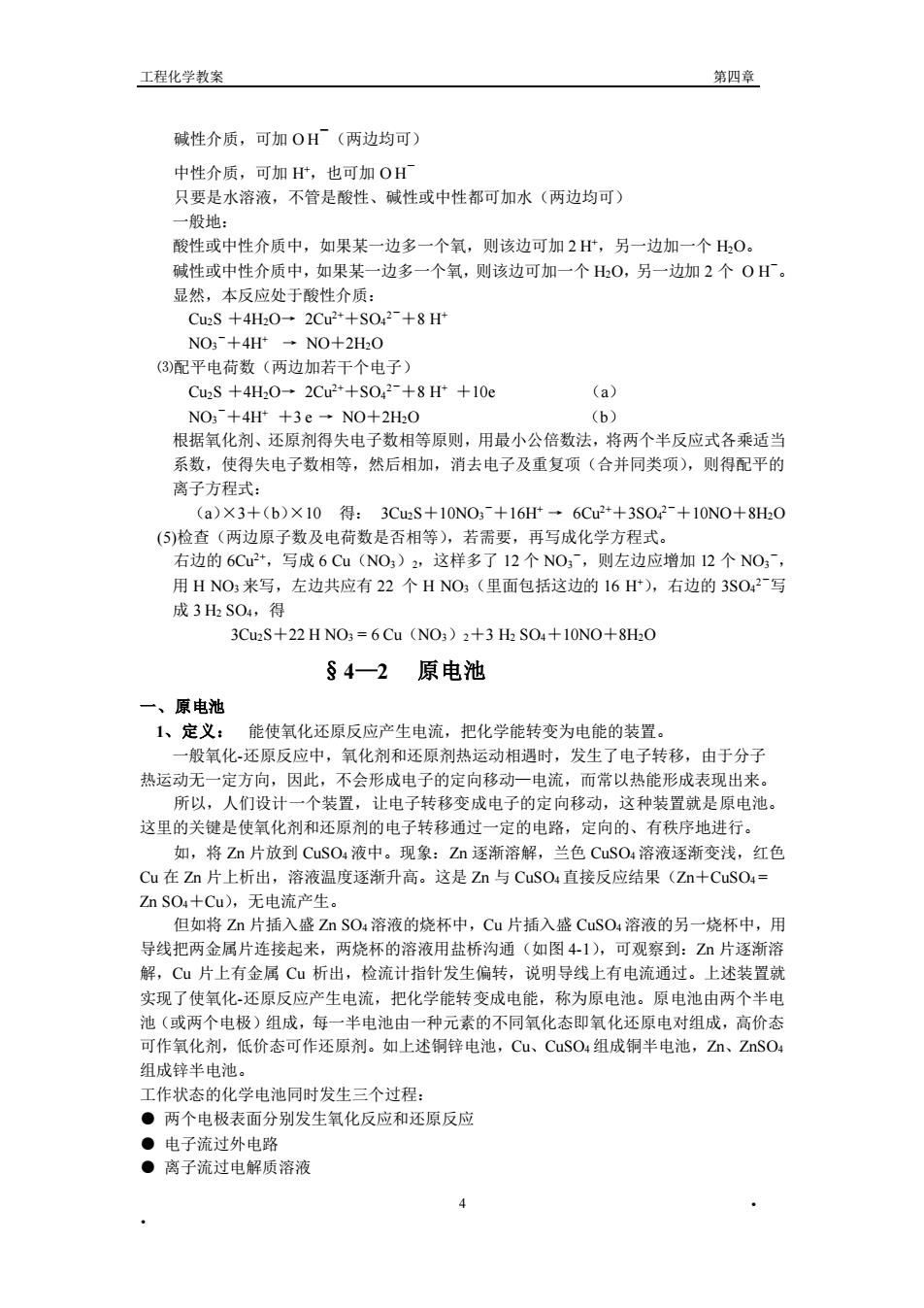

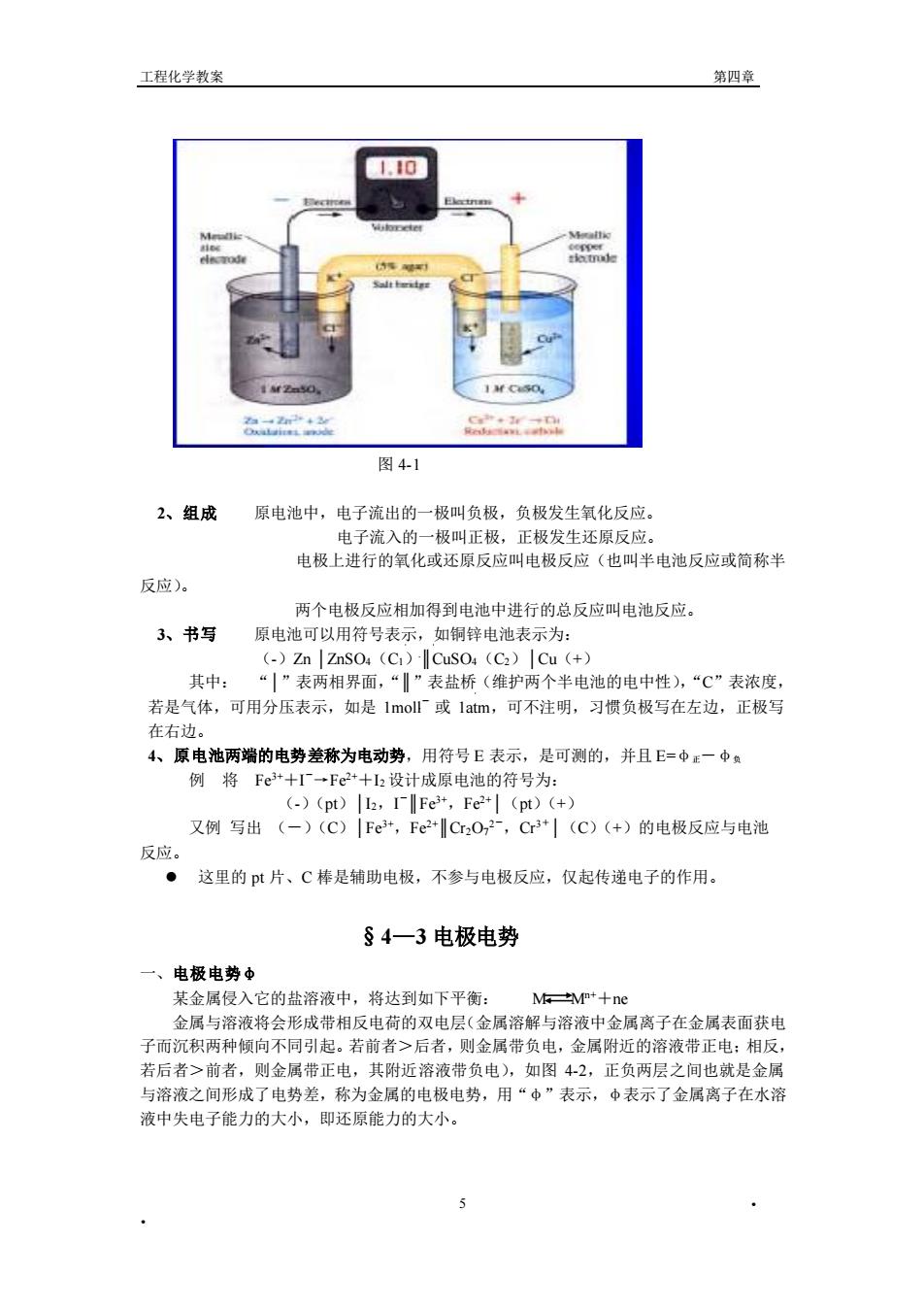

工程化学教案 第四章 • • 4 碱性介质,可加 O H-(两边均可) 中性介质,可加 H+,也可加 O H- 只要是水溶液,不管是酸性、碱性或中性都可加水(两边均可) 一般地: 酸性或中性介质中,如果某一边多一个氧,则该边可加 2 H+,另一边加一个 H2O。 碱性或中性介质中,如果某一边多一个氧,则该边可加一个 H2O,另一边加 2 个 O H-。 显然,本反应处于酸性介质: Cu2S +4H2O→ 2Cu2++SO4 2-+8 H+ NO3 -+4H+ → NO+2H2O ⑶配平电荷数(两边加若干个电子) Cu2S +4H2O→ 2Cu2++SO4 2-+8 H+ +10e (a) NO3 -+4H+ +3 e → NO+2H2O (b) 根据氧化剂、还原剂得失电子数相等原则,用最小公倍数法,将两个半反应式各乘适当 系数,使得失电子数相等,然后相加,消去电子及重复项(合并同类项),则得配平的 离子方程式: (a)×3+(b)×10 得: 3Cu2S+10NO3 -+16H+ → 6Cu2++3SO4 2-+10NO+8H2O (5)检查(两边原子数及电荷数是否相等),若需要,再写成化学方程式。 右边的 6Cu2+,写成 6 Cu(NO3)2,这样多了 12 个 NO3 -,则左边应增加 12 个 NO3 -, 用 H NO3 来写,左边共应有 22 个 H NO3(里面包括这边的 16 H+),右边的 3SO4 2-写 成 3 H2 SO4,得 3Cu2S+22 H NO3 = 6 Cu(NO3)2+3 H2 SO4+10NO+8H2O §4—2 原电池 一、原电池 1、定义: 能使氧化还原反应产生电流,把化学能转变为电能的装置。 一般氧化-还原反应中,氧化剂和还原剂热运动相遇时,发生了电子转移,由于分子 热运动无一定方向,因此,不会形成电子的定向移动—电流,而常以热能形成表现出来。 所以,人们设计一个装置,让电子转移变成电子的定向移动,这种装置就是原电池。 这里的关键是使氧化剂和还原剂的电子转移通过一定的电路,定向的、有秩序地进行。 如,将 Zn 片放到 CuSO4 液中。现象:Zn 逐渐溶解,兰色 CuSO4 溶液逐渐变浅,红色 Cu 在 Zn 片上析出,溶液温度逐渐升高。这是 Zn 与 CuSO4 直接反应结果(Zn+CuSO4 = Zn SO4+Cu),无电流产生。 但如将 Zn 片插入盛 Zn SO4 溶液的烧杯中,Cu 片插入盛 CuSO4 溶液的另一烧杯中,用 导线把两金属片连接起来,两烧杯的溶液用盐桥沟通(如图 4-1),可观察到:Zn 片逐渐溶 解,Cu 片上有金属 Cu 析出,检流计指针发生偏转,说明导线上有电流通过。上述装置就 实现了使氧化-还原反应产生电流,把化学能转变成电能,称为原电池。原电池由两个半电 池(或两个电极)组成,每一半电池由一种元素的不同氧化态即氧化还原电对组成,高价态 可作氧化剂,低价态可作还原剂。如上述铜锌电池,Cu、CuSO4 组成铜半电池,Zn、ZnSO4 组成锌半电池。 工作状态的化学电池同时发生三个过程: ● 两个电极表面分别发生氧化反应和还原反应 ● 电子流过外电路 ● 离子流过电解质溶液

工程化学教案 第四章 1.10 图4-1 2、组成原电池中,电子流出的一极叫负极,负极发生氧化反应。 电子流入的一极叫正极,正极发生还原反应, 电极上进行的氧化或还原反应叫电极反应(也叫半电池反应或简称半 反应) 两个电极反应相加得到电池中进行的总反应叫电池反应。 3、书写原电池可以用符号表示,如铜锌电池表示为: (.)7n17nSO4(C,)lGS04(C,)1Cu(+) 其中: “”表两相界面,“”表盐桥(维护两个半电池的电中性),“℃”表浓度 若是气体,可用分压表示,如是1mol或1atm,可不注明,习惯负极写在左边,正极写 在右边。 4、原电池两端的电势差称为电动势,用符号E表示,是可测的,并且E=中E一中 例将Fe++一Fe2*+l2设计成原电池的符号为: ((pt)I.,Fel (p)(+ 又例写出(-)(C)Fe,Fe2C,0,2,C|(C)(+)的电极反应与电池 反应。 ·这里的pt片、C棒是辅助电极,不参与电极反应,仅起传递电子的作用。 §4一3电极电势 电极电势中 某金属侵入它的盐溶液中,将达到如下平衡: MP+十ne 金属与溶液将会形成带相反电荷的双电层(金属溶解与溶液中金属离子在金属表面获电 子而沉积两种倾向不同引起。若前者>后者,则金屈带负电,金属附近的溶液带正电:相反, 后者前者 则金属带正电,其附近溶液带负电),如图42,正负两层之间也就是金属 与溶液之间形成了电势差,称为金属的电极电势,用“本”表示,中表示了金属离子在水溶 液中失电子能力的大小,即还原能力的大小

工程化学教案 第四章 • • 5 图 4-1 2、组成 原电池中,电子流出的一极叫负极,负极发生氧化反应。 电子流入的一极叫正极,正极发生还原反应。 电极上进行的氧化或还原反应叫电极反应(也叫半电池反应或简称半 反应)。 两个电极反应相加得到电池中进行的总反应叫电池反应。 3、书写 原电池可以用符号表示,如铜锌电池表示为: (-)Zn │ZnSO4(C1)║CuSO4(C2)│Cu(+) 其中: “│”表两相界面,“║”表盐桥(维护两个半电池的电中性),“C”表浓度, 若是气体,可用分压表示,如是 1molּl - 或 1atm,可不注明,习惯负极写在左边,正极写 在右边。 4、原电池两端的电势差称为电动势,用符号 E 表示,是可测的,并且 E=φ正-φ负 例 将 Fe3++I -→Fe2++I2 设计成原电池的符号为: (-)(pt)│I2,I -║Fe3+,Fe2+│(pt)(+) 又例 写出 (-)(C)│Fe3+,Fe2+║Cr2O7 2-,Cr3+│(C)(+)的电极反应与电池 反应。 ⚫ 这里的 pt 片、C 棒是辅助电极,不参与电极反应,仅起传递电子的作用。 §4—3 电极电势 一、电极电势φ 某金属侵入它的盐溶液中,将达到如下平衡: M Mn++ne 金属与溶液将会形成带相反电荷的双电层(金属溶解与溶液中金属离子在金属表面获电 子而沉积两种倾向不同引起。若前者>后者,则金属带负电,金属附近的溶液带正电;相反, 若后者>前者,则金属带正电,其附近溶液带负电),如图 4-2,正负两层之间也就是金属 与溶液之间形成了电势差,称为金属的电极电势,用“φ”表示,φ表示了金属离子在水溶 液中失电子能力的大小,即还原能力的大小