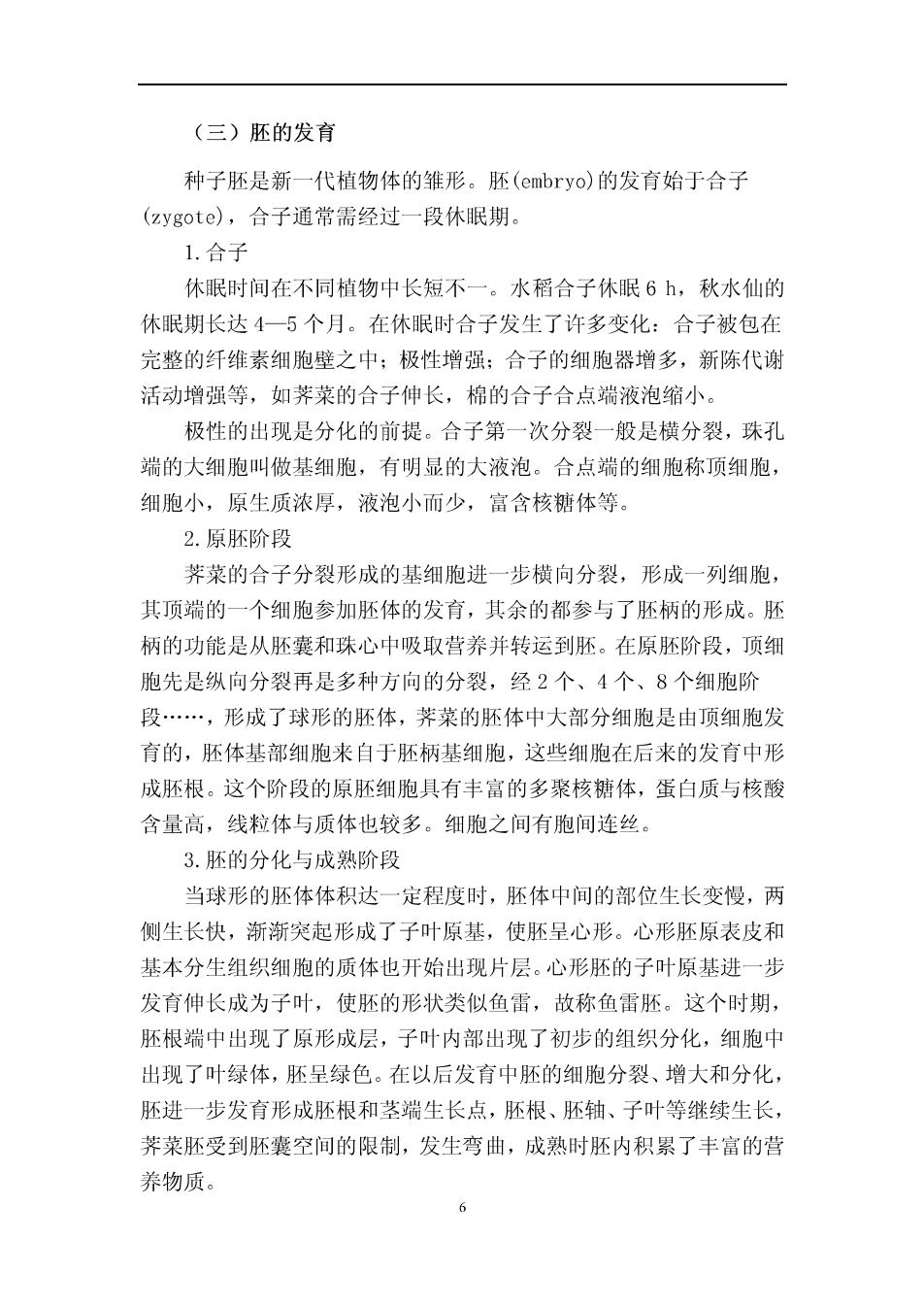

(三)胚的发育 种子胚是新一代植物体的雏形。胚(embryo)的发育始于合子 (zygote),合子通常需经过一段休眠期。 1.合子 休眠时间在不同植物中长短不一。水稻合子休眠6,秋水仙的 休眠期长达4一5个月。在休眠时合子发生了许多变化:合子被包在 完整的纤维素细胞壁之中;极性增强;合子的细胞器增多,新陈代谢 活动增强等,如荠菜的合子伸长,棉的合子合点端液泡缩小。 极性的出现是分化的前提。合子第一次分裂一般是横分裂,珠孔 端的大细胞叫做基细胞,有明显的大液泡。合点端的细胞称顶细胞, 细胞小,原生质浓厚,液泡小而少,富含核糖体等。 2.原胚阶段 荠菜的合子分裂形成的基细胞进一步横向分裂,形成一列细胞, 其顶端的一个细胞参加胚体的发育,其余的都参与了胚柄的形成。胚 柄的功能是从胚囊和珠心中吸取营养并转运到胚。在原胚阶段,顶细 胞先是纵向分裂再是多种方向的分裂,经2个、4个、8个细胞阶 段·,形成了球形的胚体,荠菜的胚体中大部分细胞是由顶细胞发 育的,胚体基部细胞来自于胚柄基细胞,这些细胞在后来的发育中形 成胚根。这个阶段的原胚细胞具有丰富的多聚核糖体,蛋白质与核酸 含量高,线粒体与质体也较多。细胞之间有胞间连丝。 3.胚的分化与成熟阶段 当球形的胚体体积达一定程度时,胚体中间的部位生长变慢,两 侧生长快,渐渐突起形成了子叶原基,使胚呈心形。心形胚原表皮和 基本分生组织细胞的质体也开始出现片层。心形胚的子叶原基进一步 发育伸长成为子叶,使胚的形状类似鱼雷,故称鱼雷胚。这个时期, 胚根端中出现了原形成层,子叶内部出现了初步的组织分化,细胞中 出现了叶绿体,胚呈绿色。在以后发育中胚的细胞分裂、增大和分化, 胚进一步发育形成胚根和茎端生长点,胚根、胚轴、子叶等继续生长, 荠菜胚受到胚囊空间的限制,发生弯曲,成熟时胚内积累了丰富的营 养物质。 6

图2.6荠桌的发育过程(双子叶) D.T形阶段E.四分体阶段F.八分体阶段H.球形胚阶段1.早期的心形 阶段」.后期的心形阶段K。鱼雷形H阶段 L.成熟胚1.胚根原2.子叶3.胚茎1.胚根5.鱼雷形胚6.乳7.山合点端 的珠心组织发有成的组织8.胚芽9.种皮10.珠孔11.珠柄12.吸器 单子叶植物胚的发育与双子叶植物胚的发育相比有共同之处,也 有很多不同。合子的第一次分裂是横向的,分裂数次形成棒状胚。棒 状胚的珠孔端是胚柄,胚柄与胚体间无明显的分界。不久,在棒状胚 的一侧出现一个小的凹刻,此处生长慢,其上方生长快,后来形成了 盾片(子叶),在以后的发育中胚中分化形成了胚芽鞘、胚芽(它包括 茎端原始体和几片幼叶)、胚根鞘和胚根。在胚上还有一外胚叶,位 于与盾片相对的一侧

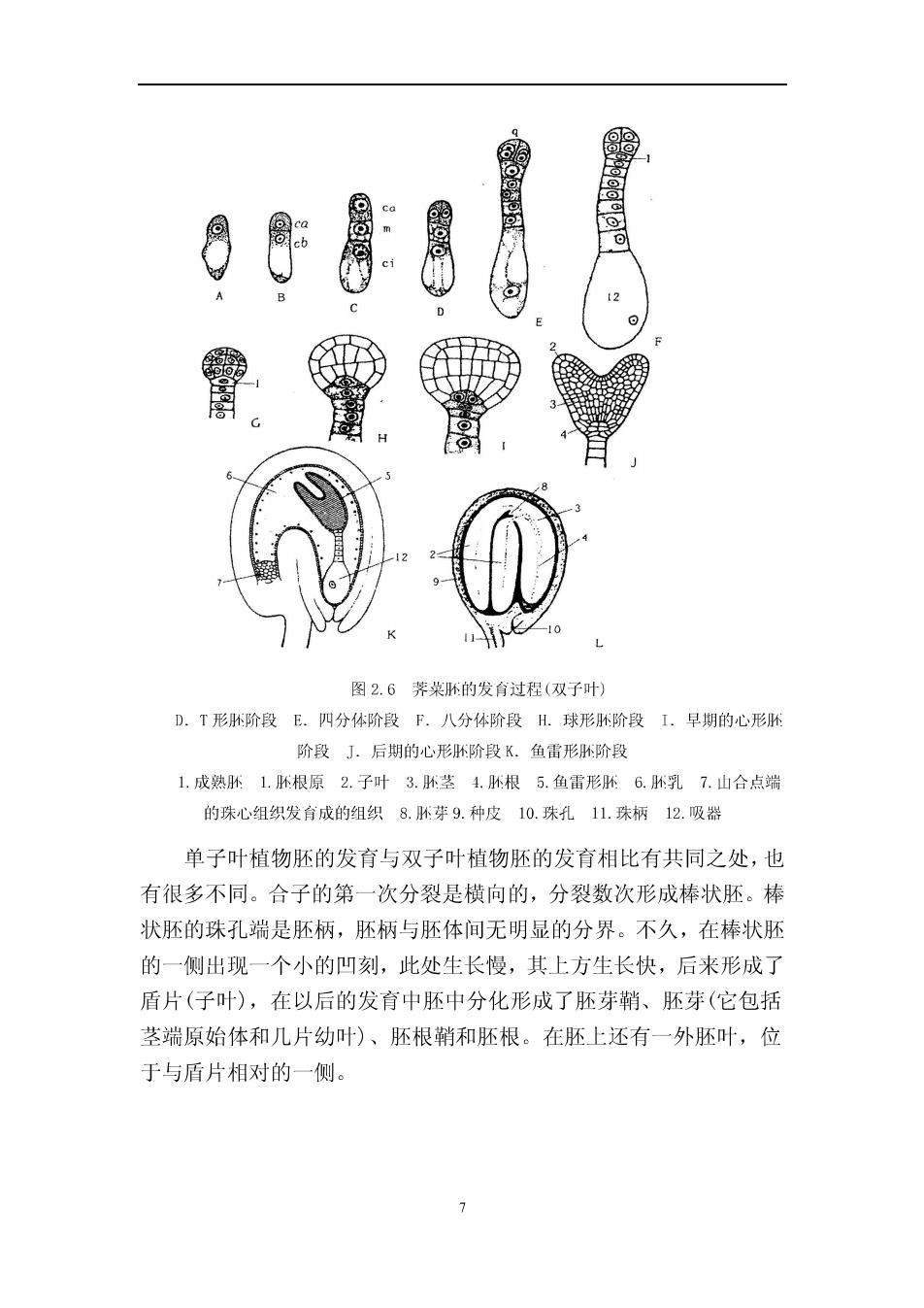

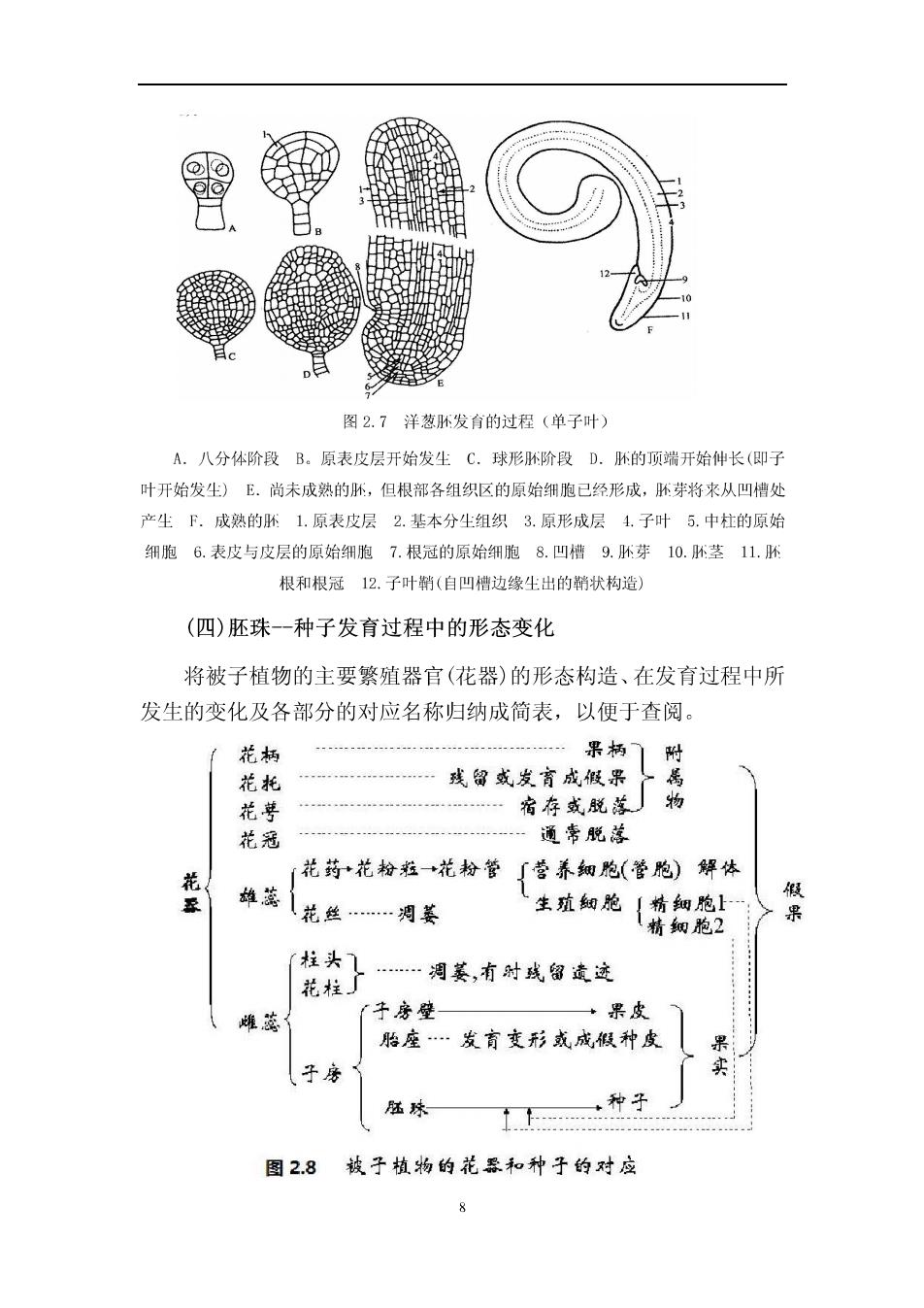

图2.7洋葱胚发的过程(单子叶) A.八分体阶段B.原表皮层开始发生C.球形阶段D.胚的项端开始伸长(即子 叶开始发生)E.尚未成熟的胚,但根部各组织区的原始细胞已经形成,芽将来从凹槽处 产生下.成熟的胚1,原表皮层2.基木分生组织3.原形成层4.子叶5.中杜的原始 细胞6.表皮与皮层的原始细胞7.根冠的原始细胞8.凹橹9.胚芽10.杯茎1山.胚 根和根冠12.子叶鞘(自凹槽边缘生出的鞘状构) (四)胚珠-一种子发育过程中的形态变化 将被子植物的主要繁殖器官(花器)的形态构造、在发育过程中所 发生的变化及各部分的对应名称归纳成简表,以便于查阅」 了 花柄 果柄附 花托 残留或发育成假果焉 花萼 宿存或脱落」物 花冠 通李脱落 花药花粉粒→花粉管 ∫营养细胞(管胞)解体 雄蕊 假 花姓…洞荟 头 花柱「 …调萎,有附残留遗迹 雌蕊 「子房壁 +果皮 胎座一 发育变形或成假种皮 子房 猛除 1种子 图2.8被子植物的花系和种子的对应 8

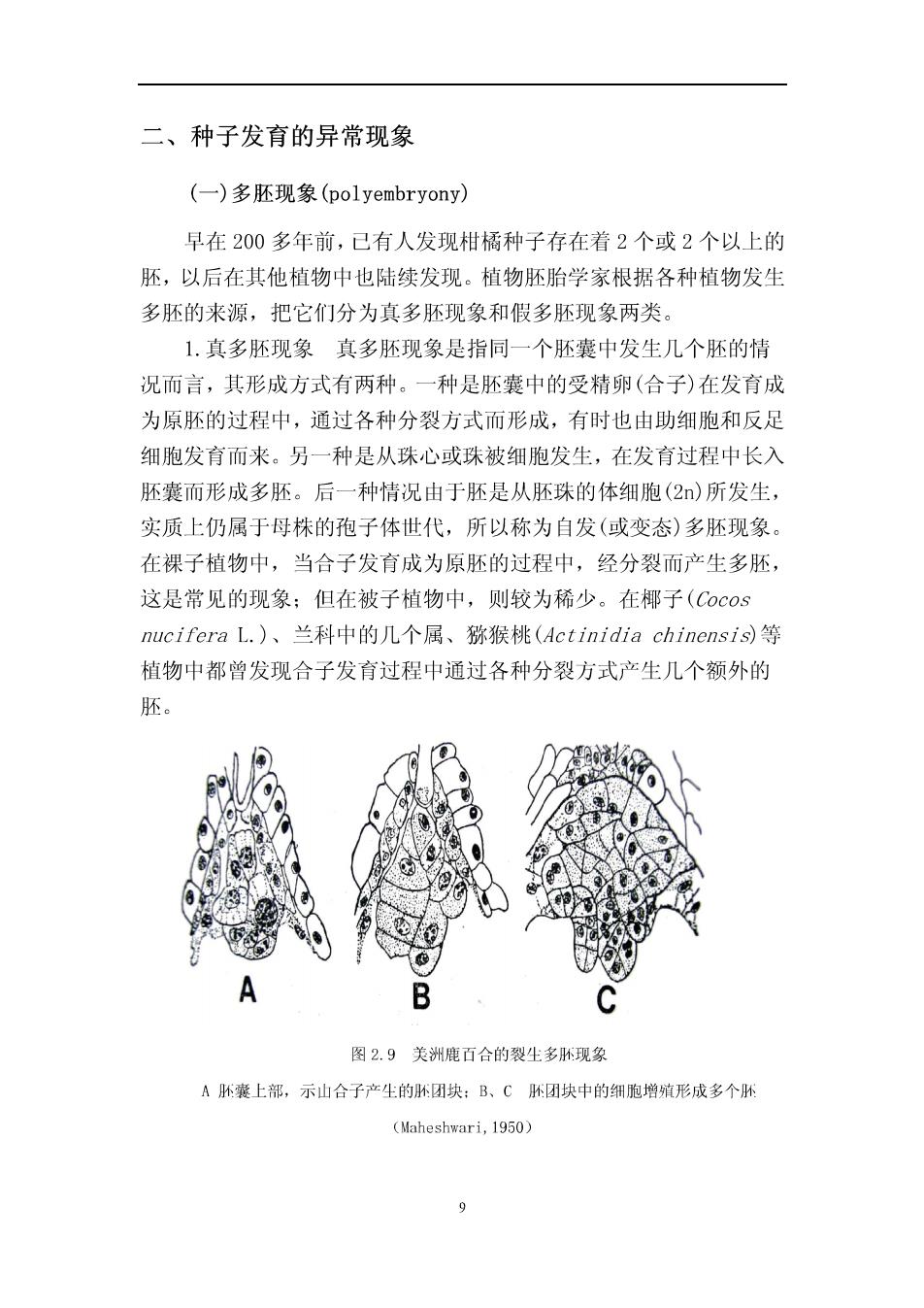

二、种子发育的异常现象 (一)多胚现象(polyembryony) 早在200多年前,已有人发现柑橘种子存在着2个或2个以上的 胚,以后在其他植物中也陆续发现。植物胚胎学家根据各种植物发生 多胚的来源,把它们分为真多胚现象和假多胚现象两类。 1.真多胚现象真多胚现象是指同一个胚囊中发生几个胚的情 况而言,其形成方式有两种。一种是胚囊中的受精卵(合子)在发育成 为原胚的过程中,通过各种分裂方式而形成,有时也由助细胞和反足 细胞发育而来。另一种是从珠心或珠被细胞发生,在发育过程中长入 胚囊而形成多胚。后一种情况由于胚是从胚珠的体细胞(2)所发生, 实质上仍属于母株的孢子体世代,所以称为自发(或变态)多胚现象 在裸子植物中,当合子发育成为原胚的过程中,经分裂而产生多胚, 这是常见的现象:但在被子植物中,则较为稀少。在椰子(Cocos nucifera L.)、兰科中的几个属、猕猴桃(Actinidia chinensis)等 植物中都曾发现合子发育过程中通过各种分裂方式产生几个额外的 胚。 B 图2.9美洲鹿百合的裂生多现象 A囊上部,示山合子产生的团块:B、C胚团块中的细胞增箱形成多个胚 (Maheshwari,1950〉 9