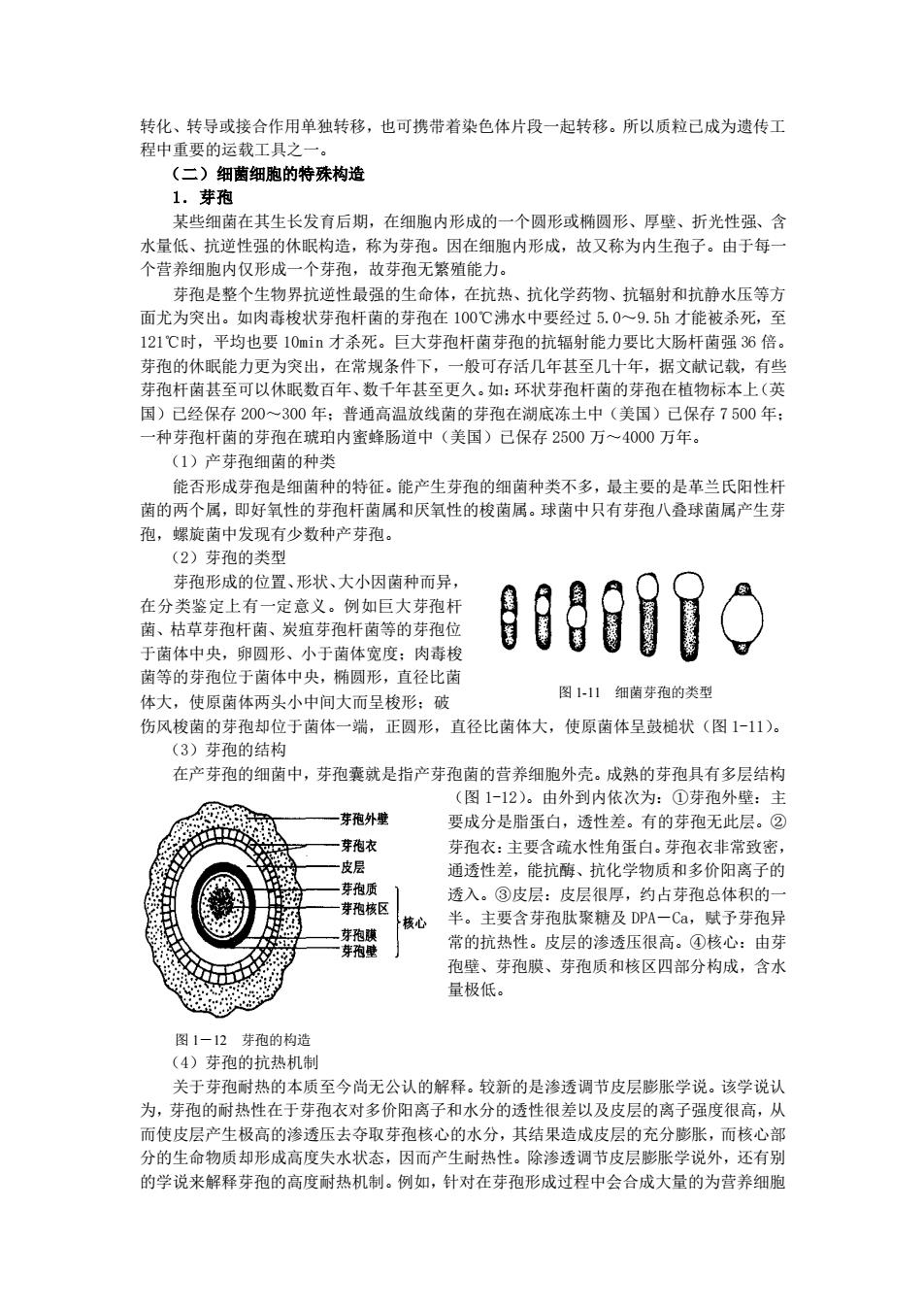

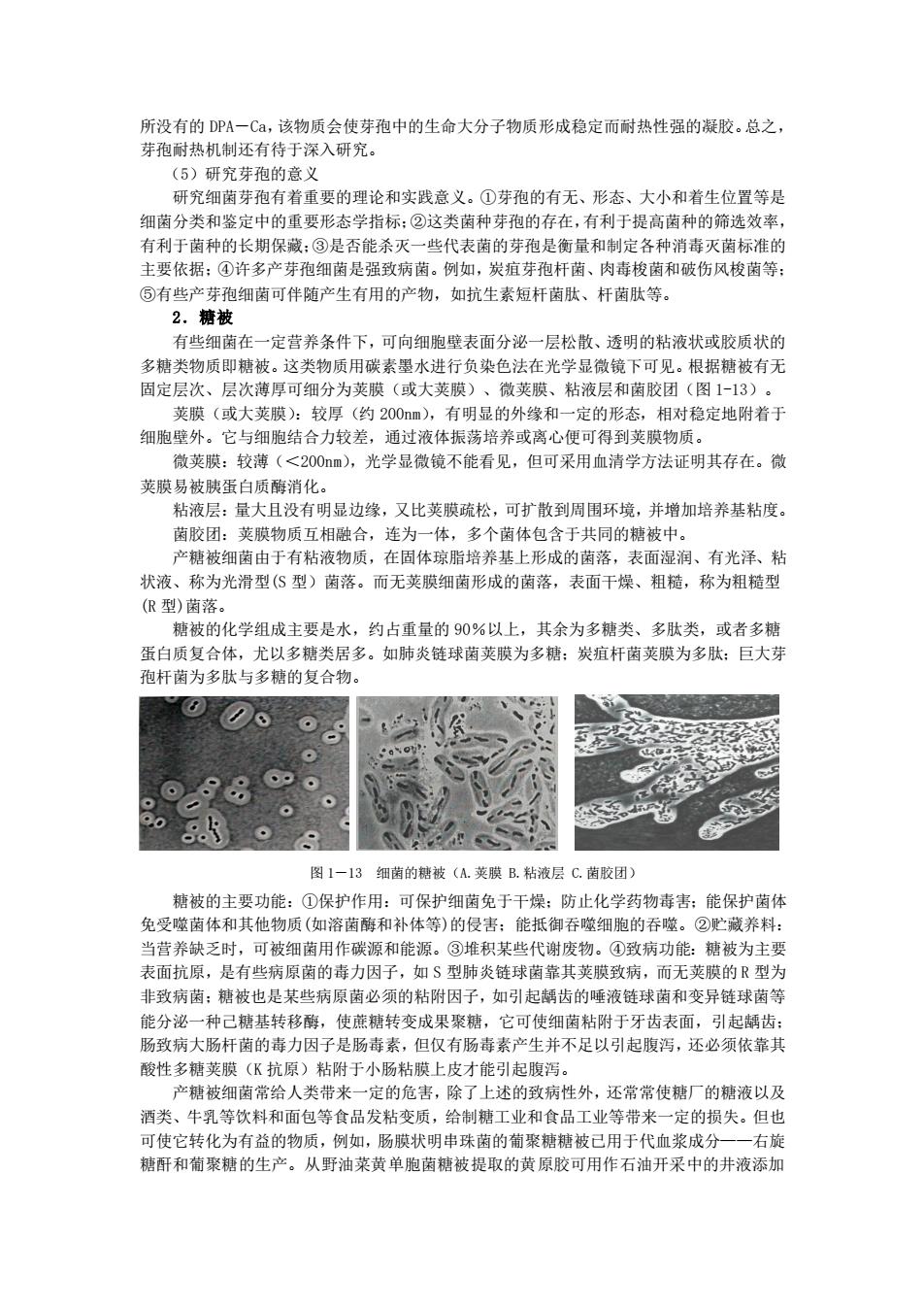

转化、转导或接合作用单独转移,也可携带着染色体片段一起转移。所以质粒已成为遗传工 程中重要的运载工具之一。 (二)细菌细胞的特殊构造 1.芽孢 某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、厚壁、折光性强、含 水量低、抗逆性强的休眠构造,称为芽孢。因在细胞内形成,故又称为内生孢子。由于每一 个营养细胞内仅形成一个芽孢,故芽孢无繁殖能力。 芽孢是整个生物界抗逆性最强的生命体,在抗热、抗化学药物、抗辐射和抗静水压等方 面尤为突出。如肉毒梭状芽孢杆菌的芽孢在 100℃沸水中要经过 5.0~9.5h 才能被杀死,至 121℃时,平均也要 10min 才杀死。巨大芽孢杆菌芽孢的抗辐射能力要比大肠杆菌强 36 倍。 芽孢的休眠能力更为突出,在常规条件下,一般可存活几年甚至几十年,据文献记载,有些 芽孢杆菌甚至可以休眠数百年、数千年甚至更久。如:环状芽孢杆菌的芽孢在植物标本上(英 国)已经保存 200~300 年;普通高温放线菌的芽孢在湖底冻土中(美国)已保存 7 500 年; 一种芽孢杆菌的芽孢在琥珀内蜜蜂肠道中(美国)已保存 2500 万~4000 万年。 (1)产芽孢细菌的种类 能否形成芽孢是细菌种的特征。能产生芽孢的细菌种类不多,最主要的是革兰氏阳性杆 菌的两个属,即好氧性的芽孢杆菌属和厌氧性的梭菌属。球菌中只有芽孢八叠球菌属产生芽 孢,螺旋菌中发现有少数种产芽孢。 (2)芽孢的类型 芽孢形成的位置、形状、大小因菌种而异, 在分类鉴定上有一定意义。例如巨大芽孢杆 菌、枯草芽孢杆菌、炭疽芽孢杆菌等的芽孢位 于菌体中央,卵圆形、小于菌体宽度;肉毒梭 菌等的芽孢位于菌体中央,椭圆形,直径比菌 体大,使原菌体两头小中间大而呈梭形;破 伤风梭菌的芽孢却位于菌体一端,正圆形,直径比菌体大,使原菌体呈鼓槌状(图 1-11)。 (3)芽孢的结构 在产芽孢的细菌中,芽孢囊就是指产芽孢菌的营养细胞外壳。成熟的芽孢具有多层结构 (图 1-12)。由外到内依次为:①芽孢外壁:主 要成分是脂蛋白,透性差。有的芽孢无此层。② 芽孢衣:主要含疏水性角蛋白。芽孢衣非常致密, 通透性差,能抗酶、抗化学物质和多价阳离子的 透入。③皮层:皮层很厚,约占芽孢总体积的一 半。主要含芽孢肽聚糖及 DPA-Ca,赋予芽孢异 常的抗热性。皮层的渗透压很高。④核心:由芽 孢壁、芽孢膜、芽孢质和核区四部分构成,含水 量极低。 (4)芽孢的抗热机制 关于芽孢耐热的本质至今尚无公认的解释。较新的是渗透调节皮层膨胀学说。该学说认 为,芽孢的耐热性在于芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差以及皮层的离子强度很高,从 而使皮层产生极高的渗透压去夺取芽孢核心的水分,其结果造成皮层的充分膨胀,而核心部 分的生命物质却形成高度失水状态,因而产生耐热性。除渗透调节皮层膨胀学说外,还有别 的学说来解释芽孢的高度耐热机制。例如,针对在芽孢形成过程中会合成大量的为营养细胞 图 1-11 细菌芽孢的类型 图 1-12 芽孢的构造

转化、转导或接合作用单独转移,也可携带着染色体片段一起转移。所以质粒已成为遗传工 程中重要的运载工具之一。 (二)细菌细胞的特殊构造 1.芽孢 某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、厚壁、折光性强、含 水量低、抗逆性强的休眠构造,称为芽孢。因在细胞内形成,故又称为内生孢子。由于每一 个营养细胞内仅形成一个芽孢,故芽孢无繁殖能力。 芽孢是整个生物界抗逆性最强的生命体,在抗热、抗化学药物、抗辐射和抗静水压等方 面尤为突出。如肉毒梭状芽孢杆菌的芽孢在 100℃沸水中要经过 5.0~9.5h 才能被杀死,至 121℃时,平均也要 10min 才杀死。巨大芽孢杆菌芽孢的抗辐射能力要比大肠杆菌强 36 倍。 芽孢的休眠能力更为突出,在常规条件下,一般可存活几年甚至几十年,据文献记载,有些 芽孢杆菌甚至可以休眠数百年、数千年甚至更久。如:环状芽孢杆菌的芽孢在植物标本上(英 国)已经保存 200~300 年;普通高温放线菌的芽孢在湖底冻土中(美国)已保存 7 500 年; 一种芽孢杆菌的芽孢在琥珀内蜜蜂肠道中(美国)已保存 2500 万~4000 万年。 (1)产芽孢细菌的种类 能否形成芽孢是细菌种的特征。能产生芽孢的细菌种类不多,最主要的是革兰氏阳性杆 菌的两个属,即好氧性的芽孢杆菌属和厌氧性的梭菌属。球菌中只有芽孢八叠球菌属产生芽 孢,螺旋菌中发现有少数种产芽孢。 (2)芽孢的类型 芽孢形成的位置、形状、大小因菌种而异, 在分类鉴定上有一定意义。例如巨大芽孢杆 菌、枯草芽孢杆菌、炭疽芽孢杆菌等的芽孢位 于菌体中央,卵圆形、小于菌体宽度;肉毒梭 菌等的芽孢位于菌体中央,椭圆形,直径比菌 体大,使原菌体两头小中间大而呈梭形;破 伤风梭菌的芽孢却位于菌体一端,正圆形,直径比菌体大,使原菌体呈鼓槌状(图 1-11)。 (3)芽孢的结构 在产芽孢的细菌中,芽孢囊就是指产芽孢菌的营养细胞外壳。成熟的芽孢具有多层结构 (图 1-12)。由外到内依次为:①芽孢外壁:主 要成分是脂蛋白,透性差。有的芽孢无此层。② 芽孢衣:主要含疏水性角蛋白。芽孢衣非常致密, 通透性差,能抗酶、抗化学物质和多价阳离子的 透入。③皮层:皮层很厚,约占芽孢总体积的一 半。主要含芽孢肽聚糖及 DPA-Ca,赋予芽孢异 常的抗热性。皮层的渗透压很高。④核心:由芽 孢壁、芽孢膜、芽孢质和核区四部分构成,含水 量极低。 (4)芽孢的抗热机制 关于芽孢耐热的本质至今尚无公认的解释。较新的是渗透调节皮层膨胀学说。该学说认 为,芽孢的耐热性在于芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差以及皮层的离子强度很高,从 而使皮层产生极高的渗透压去夺取芽孢核心的水分,其结果造成皮层的充分膨胀,而核心部 分的生命物质却形成高度失水状态,因而产生耐热性。除渗透调节皮层膨胀学说外,还有别 的学说来解释芽孢的高度耐热机制。例如,针对在芽孢形成过程中会合成大量的为营养细胞 图 1-11 细菌芽孢的类型 图 1-12 芽孢的构造

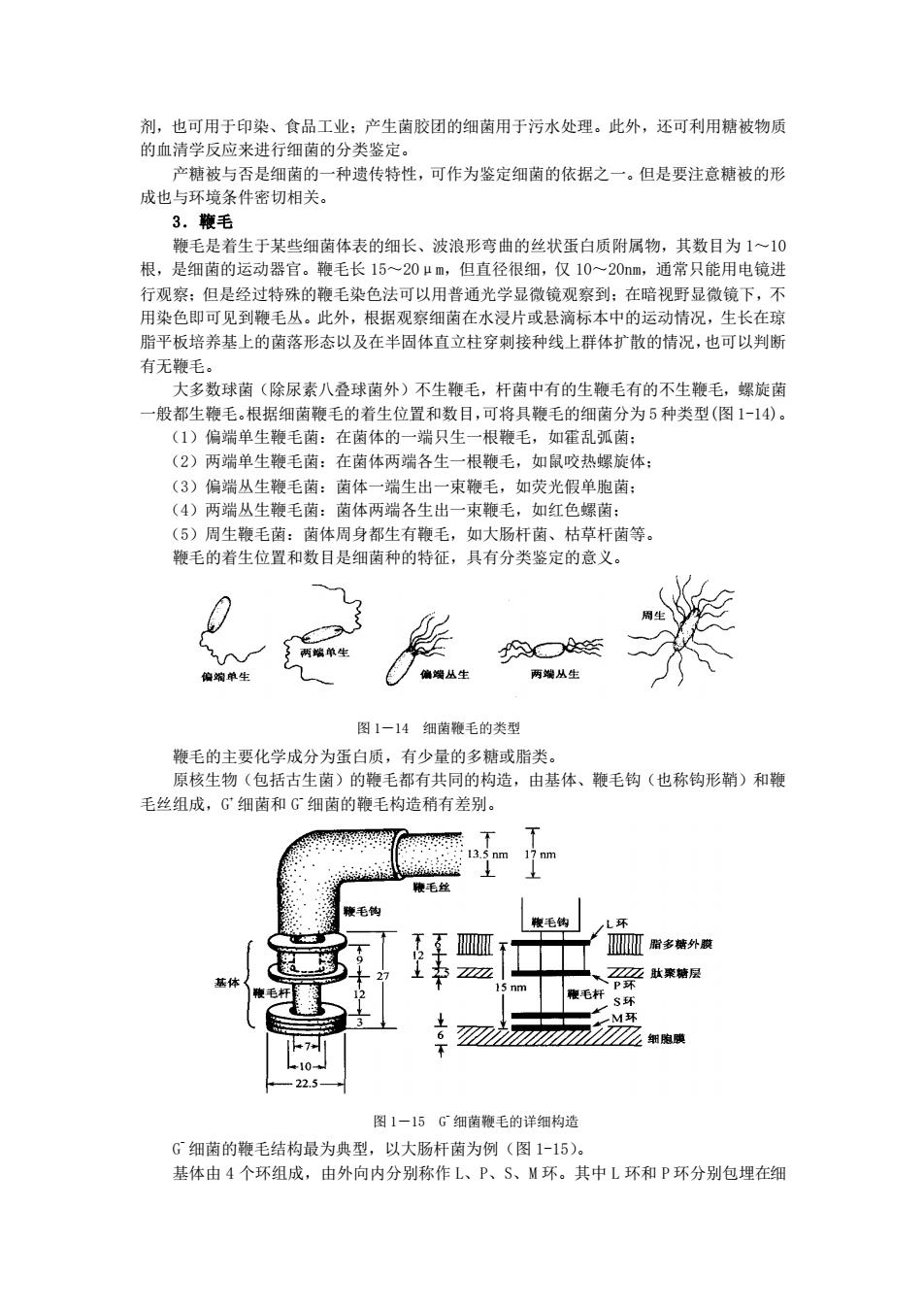

所没有的 DPA-Ca,该物质会使芽孢中的生命大分子物质形成稳定而耐热性强的凝胶。总之, 芽孢耐热机制还有待于深入研究。 (5)研究芽孢的意义 研究细菌芽孢有着重要的理论和实践意义。①芽孢的有无、形态、大小和着生位置等是 细菌分类和鉴定中的重要形态学指标;②这类菌种芽孢的存在,有利于提高菌种的筛选效率, 有利于菌种的长期保藏;③是否能杀灭一些代表菌的芽孢是衡量和制定各种消毒灭菌标准的 主要依据;④许多产芽孢细菌是强致病菌。例如,炭疽芽孢杆菌、肉毒梭菌和破伤风梭菌等; ⑤有些产芽孢细菌可伴随产生有用的产物,如抗生素短杆菌肽、杆菌肽等。 2.糖被 有些细菌在一定营养条件下,可向细胞壁表面分泌一层松散、透明的粘液状或胶质状的 多糖类物质即糖被。这类物质用碳素墨水进行负染色法在光学显微镜下可见。根据糖被有无 固定层次、层次薄厚可细分为荚膜(或大荚膜)、微荚膜、粘液层和菌胶团(图 1-13)。 荚膜(或大荚膜):较厚(约 200nm),有明显的外缘和一定的形态,相对稳定地附着于 细胞壁外。它与细胞结合力较差,通过液体振荡培养或离心便可得到荚膜物质。 微荚膜:较薄(<200nm),光学显微镜不能看见,但可采用血清学方法证明其存在。微 荚膜易被胰蛋白质酶消化。 粘液层:量大且没有明显边缘,又比荚膜疏松,可扩散到周围环境,并增加培养基粘度。 菌胶团:荚膜物质互相融合,连为一体,多个菌体包含于共同的糖被中。 产糖被细菌由于有粘液物质,在固体琼脂培养基上形成的菌落,表面湿润、有光泽、粘 状液、称为光滑型(S 型)菌落。而无荚膜细菌形成的菌落,表面干燥、粗糙,称为粗糙型 (R 型)菌落。 糖被的化学组成主要是水,约占重量的 90%以上,其余为多糖类、多肽类,或者多糖 蛋白质复合体,尤以多糖类居多。如肺炎链球菌荚膜为多糖;炭疽杆菌荚膜为多肽;巨大芽 孢杆菌为多肽与多糖的复合物。 图 1-13 细菌的糖被(A.荚膜 B.粘液层 C.菌胶团) 糖被的主要功能:①保护作用:可保护细菌免于干燥;防止化学药物毒害;能保护菌体 免受噬菌体和其他物质(如溶菌酶和补体等)的侵害;能抵御吞噬细胞的吞噬。②贮藏养料: 当营养缺乏时,可被细菌用作碳源和能源。③堆积某些代谢废物。④致病功能:糖被为主要 表面抗原,是有些病原菌的毒力因子,如 S 型肺炎链球菌靠其荚膜致病,而无荚膜的 R 型为 非致病菌;糖被也是某些病原菌必须的粘附因子,如引起龋齿的唾液链球菌和变异链球菌等 能分泌一种己糖基转移酶,使蔗糖转变成果聚糖,它可使细菌粘附于牙齿表面,引起龋齿; 肠致病大肠杆菌的毒力因子是肠毒素,但仅有肠毒素产生并不足以引起腹泻,还必须依靠其 酸性多糖荚膜(K 抗原)粘附于小肠粘膜上皮才能引起腹泻。 产糖被细菌常给人类带来一定的危害,除了上述的致病性外,还常常使糖厂的糖液以及 酒类、牛乳等饮料和面包等食品发粘变质,给制糖工业和食品工业等带来一定的损失。但也 可使它转化为有益的物质,例如,肠膜状明串珠菌的葡聚糖糖被已用于代血浆成分——右旋 糖酐和葡聚糖的生产。从野油菜黄单胞菌糖被提取的黄原胶可用作石油开采中的井液添加

所没有的 DPA-Ca,该物质会使芽孢中的生命大分子物质形成稳定而耐热性强的凝胶。总之, 芽孢耐热机制还有待于深入研究。 (5)研究芽孢的意义 研究细菌芽孢有着重要的理论和实践意义。①芽孢的有无、形态、大小和着生位置等是 细菌分类和鉴定中的重要形态学指标;②这类菌种芽孢的存在,有利于提高菌种的筛选效率, 有利于菌种的长期保藏;③是否能杀灭一些代表菌的芽孢是衡量和制定各种消毒灭菌标准的 主要依据;④许多产芽孢细菌是强致病菌。例如,炭疽芽孢杆菌、肉毒梭菌和破伤风梭菌等; ⑤有些产芽孢细菌可伴随产生有用的产物,如抗生素短杆菌肽、杆菌肽等。 2.糖被 有些细菌在一定营养条件下,可向细胞壁表面分泌一层松散、透明的粘液状或胶质状的 多糖类物质即糖被。这类物质用碳素墨水进行负染色法在光学显微镜下可见。根据糖被有无 固定层次、层次薄厚可细分为荚膜(或大荚膜)、微荚膜、粘液层和菌胶团(图 1-13)。 荚膜(或大荚膜):较厚(约 200nm),有明显的外缘和一定的形态,相对稳定地附着于 细胞壁外。它与细胞结合力较差,通过液体振荡培养或离心便可得到荚膜物质。 微荚膜:较薄(<200nm),光学显微镜不能看见,但可采用血清学方法证明其存在。微 荚膜易被胰蛋白质酶消化。 粘液层:量大且没有明显边缘,又比荚膜疏松,可扩散到周围环境,并增加培养基粘度。 菌胶团:荚膜物质互相融合,连为一体,多个菌体包含于共同的糖被中。 产糖被细菌由于有粘液物质,在固体琼脂培养基上形成的菌落,表面湿润、有光泽、粘 状液、称为光滑型(S 型)菌落。而无荚膜细菌形成的菌落,表面干燥、粗糙,称为粗糙型 (R 型)菌落。 糖被的化学组成主要是水,约占重量的 90%以上,其余为多糖类、多肽类,或者多糖 蛋白质复合体,尤以多糖类居多。如肺炎链球菌荚膜为多糖;炭疽杆菌荚膜为多肽;巨大芽 孢杆菌为多肽与多糖的复合物。 图 1-13 细菌的糖被(A.荚膜 B.粘液层 C.菌胶团) 糖被的主要功能:①保护作用:可保护细菌免于干燥;防止化学药物毒害;能保护菌体 免受噬菌体和其他物质(如溶菌酶和补体等)的侵害;能抵御吞噬细胞的吞噬。②贮藏养料: 当营养缺乏时,可被细菌用作碳源和能源。③堆积某些代谢废物。④致病功能:糖被为主要 表面抗原,是有些病原菌的毒力因子,如 S 型肺炎链球菌靠其荚膜致病,而无荚膜的 R 型为 非致病菌;糖被也是某些病原菌必须的粘附因子,如引起龋齿的唾液链球菌和变异链球菌等 能分泌一种己糖基转移酶,使蔗糖转变成果聚糖,它可使细菌粘附于牙齿表面,引起龋齿; 肠致病大肠杆菌的毒力因子是肠毒素,但仅有肠毒素产生并不足以引起腹泻,还必须依靠其 酸性多糖荚膜(K 抗原)粘附于小肠粘膜上皮才能引起腹泻。 产糖被细菌常给人类带来一定的危害,除了上述的致病性外,还常常使糖厂的糖液以及 酒类、牛乳等饮料和面包等食品发粘变质,给制糖工业和食品工业等带来一定的损失。但也 可使它转化为有益的物质,例如,肠膜状明串珠菌的葡聚糖糖被已用于代血浆成分——右旋 糖酐和葡聚糖的生产。从野油菜黄单胞菌糖被提取的黄原胶可用作石油开采中的井液添加

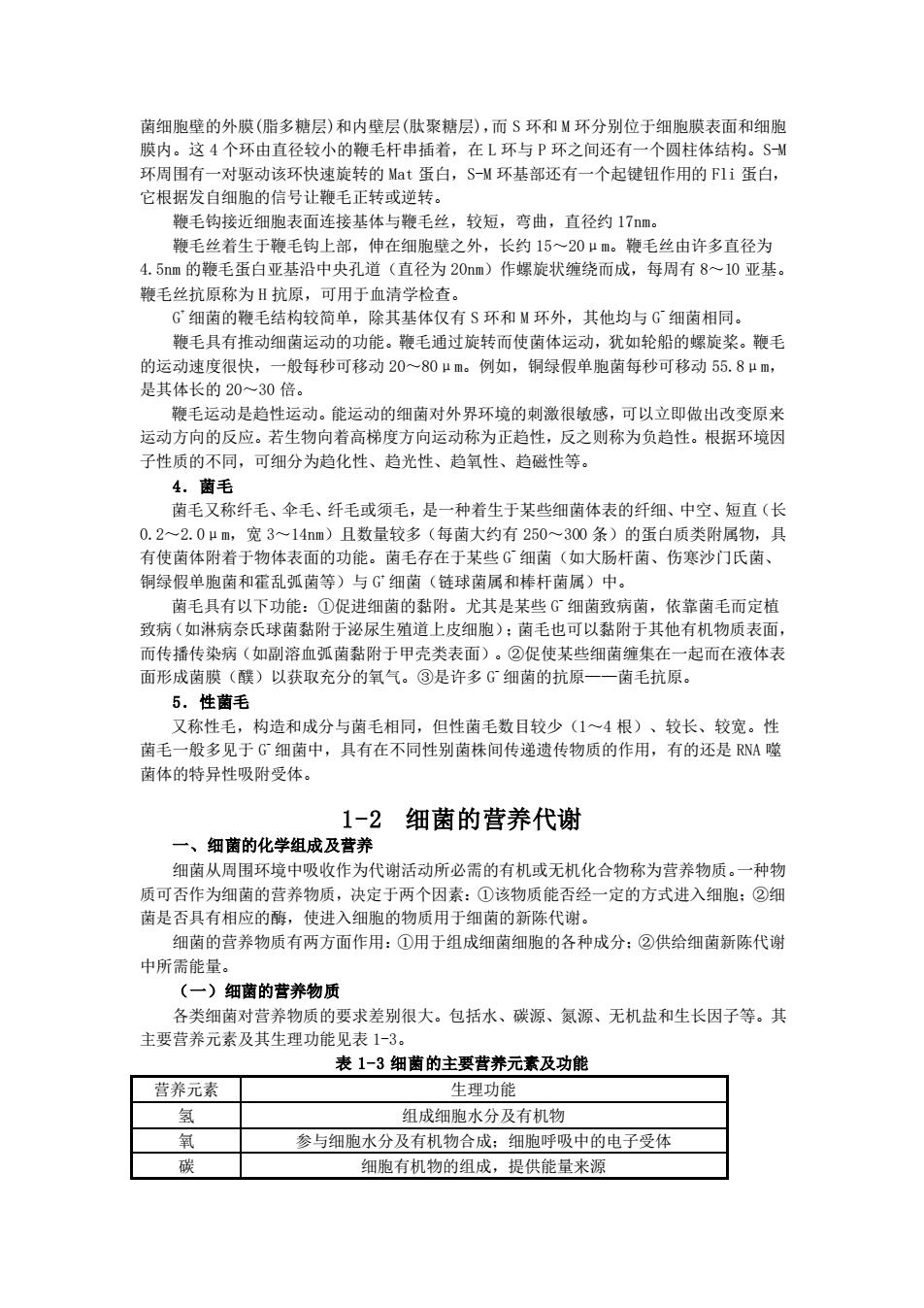

剂,也可用于印染、食品工业;产生菌胶团的细菌用于污水处理。此外,还可利用糖被物质 的血清学反应来进行细菌的分类鉴定。 产糖被与否是细菌的一种遗传特性,可作为鉴定细菌的依据之一。但是要注意糖被的形 成也与环境条件密切相关。 3.鞭毛 鞭毛是着生于某些细菌体表的细长、波浪形弯曲的丝状蛋白质附属物,其数目为 1~10 根,是细菌的运动器官。鞭毛长 15~20μm,但直径很细,仅 10~20nm,通常只能用电镜进 行观察;但是经过特殊的鞭毛染色法可以用普通光学显微镜观察到;在暗视野显微镜下,不 用染色即可见到鞭毛丛。此外,根据观察细菌在水浸片或悬滴标本中的运动情况,生长在琼 脂平板培养基上的菌落形态以及在半固体直立柱穿刺接种线上群体扩散的情况,也可以判断 有无鞭毛。 大多数球菌(除尿素八叠球菌外)不生鞭毛,杆菌中有的生鞭毛有的不生鞭毛,螺旋菌 一般都生鞭毛。根据细菌鞭毛的着生位置和数目,可将具鞭毛的细菌分为 5 种类型(图 1-14)。 (1)偏端单生鞭毛菌:在菌体的一端只生一根鞭毛,如霍乱弧菌; (2)两端单生鞭毛菌:在菌体两端各生一根鞭毛,如鼠咬热螺旋体; (3)偏端丛生鞭毛菌:菌体一端生出一束鞭毛,如荧光假单胞菌; (4)两端丛生鞭毛菌:菌体两端各生出一束鞭毛,如红色螺菌; (5)周生鞭毛菌:菌体周身都生有鞭毛,如大肠杆菌、枯草杆菌等。 鞭毛的着生位置和数目是细菌种的特征,具有分类鉴定的意义。 图 1-14 细菌鞭毛的类型 鞭毛的主要化学成分为蛋白质,有少量的多糖或脂类。 原核生物(包括古生菌)的鞭毛都有共同的构造,由基体、鞭毛钩(也称钩形鞘)和鞭 毛丝组成,G + 细菌和 G - 细菌的鞭毛构造稍有差别。 图 1-15 G - 细菌鞭毛的详细构造 G - 细菌的鞭毛结构最为典型,以大肠杆菌为例(图 1-15)。 基体由 4 个环组成,由外向内分别称作 L、P、S、M 环。其中 L 环和 P 环分别包埋在细

剂,也可用于印染、食品工业;产生菌胶团的细菌用于污水处理。此外,还可利用糖被物质 的血清学反应来进行细菌的分类鉴定。 产糖被与否是细菌的一种遗传特性,可作为鉴定细菌的依据之一。但是要注意糖被的形 成也与环境条件密切相关。 3.鞭毛 鞭毛是着生于某些细菌体表的细长、波浪形弯曲的丝状蛋白质附属物,其数目为 1~10 根,是细菌的运动器官。鞭毛长 15~20μm,但直径很细,仅 10~20nm,通常只能用电镜进 行观察;但是经过特殊的鞭毛染色法可以用普通光学显微镜观察到;在暗视野显微镜下,不 用染色即可见到鞭毛丛。此外,根据观察细菌在水浸片或悬滴标本中的运动情况,生长在琼 脂平板培养基上的菌落形态以及在半固体直立柱穿刺接种线上群体扩散的情况,也可以判断 有无鞭毛。 大多数球菌(除尿素八叠球菌外)不生鞭毛,杆菌中有的生鞭毛有的不生鞭毛,螺旋菌 一般都生鞭毛。根据细菌鞭毛的着生位置和数目,可将具鞭毛的细菌分为 5 种类型(图 1-14)。 (1)偏端单生鞭毛菌:在菌体的一端只生一根鞭毛,如霍乱弧菌; (2)两端单生鞭毛菌:在菌体两端各生一根鞭毛,如鼠咬热螺旋体; (3)偏端丛生鞭毛菌:菌体一端生出一束鞭毛,如荧光假单胞菌; (4)两端丛生鞭毛菌:菌体两端各生出一束鞭毛,如红色螺菌; (5)周生鞭毛菌:菌体周身都生有鞭毛,如大肠杆菌、枯草杆菌等。 鞭毛的着生位置和数目是细菌种的特征,具有分类鉴定的意义。 图 1-14 细菌鞭毛的类型 鞭毛的主要化学成分为蛋白质,有少量的多糖或脂类。 原核生物(包括古生菌)的鞭毛都有共同的构造,由基体、鞭毛钩(也称钩形鞘)和鞭 毛丝组成,G + 细菌和 G - 细菌的鞭毛构造稍有差别。 图 1-15 G - 细菌鞭毛的详细构造 G - 细菌的鞭毛结构最为典型,以大肠杆菌为例(图 1-15)。 基体由 4 个环组成,由外向内分别称作 L、P、S、M 环。其中 L 环和 P 环分别包埋在细

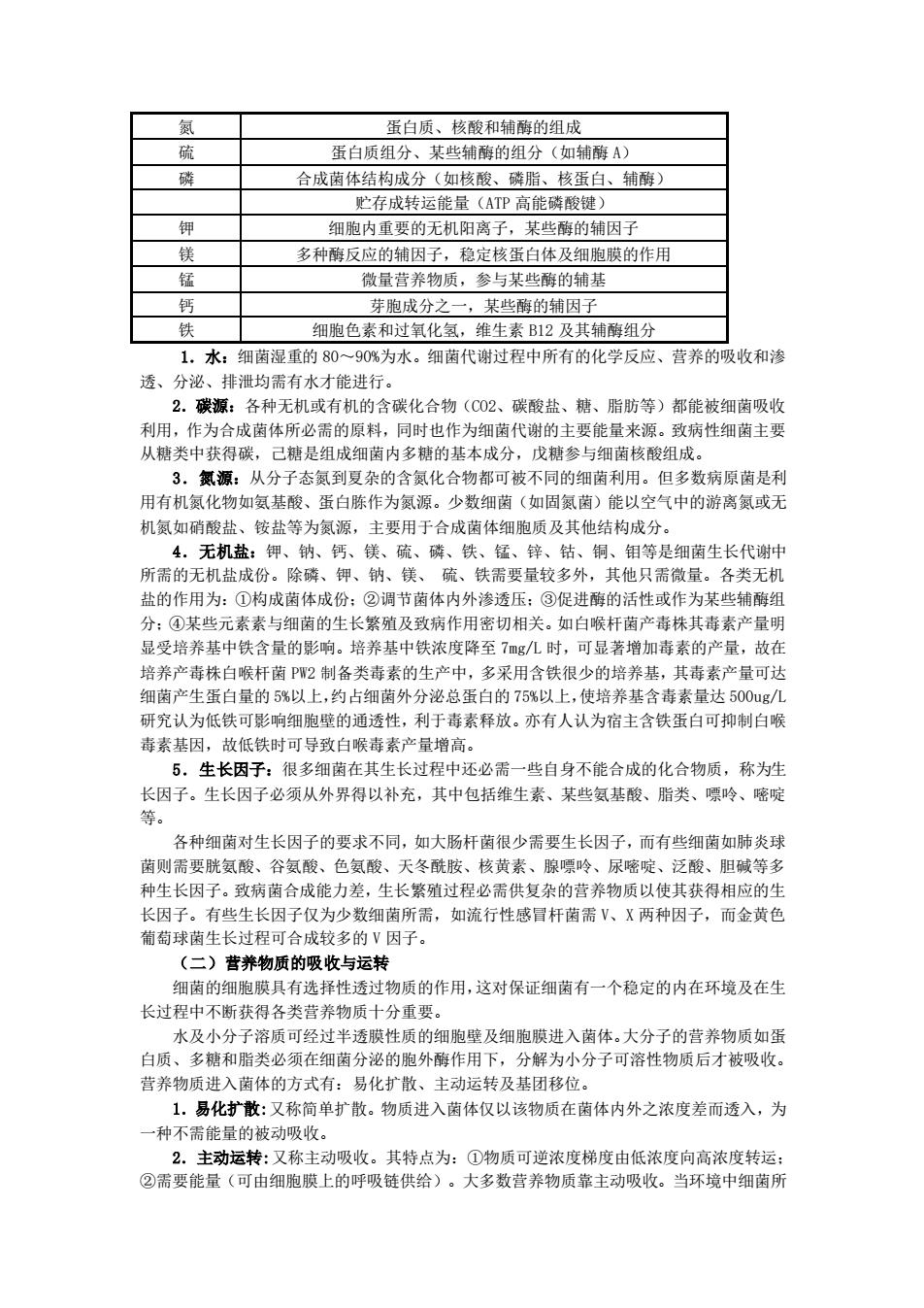

菌细胞壁的外膜(脂多糖层)和内壁层(肽聚糖层),而 S 环和 M 环分别位于细胞膜表面和细胞 膜内。这 4 个环由直径较小的鞭毛杆串插着,在 L 环与 P 环之间还有一个圆柱体结构。S-M 环周围有一对驱动该环快速旋转的 Mat 蛋白,S-M 环基部还有一个起键钮作用的 Fli 蛋白, 它根据发自细胞的信号让鞭毛正转或逆转。 鞭毛钩接近细胞表面连接基体与鞭毛丝,较短,弯曲,直径约 17nm。 鞭毛丝着生于鞭毛钩上部,伸在细胞壁之外,长约 15~20μm。鞭毛丝由许多直径为 4.5nm 的鞭毛蛋白亚基沿中央孔道(直径为 20nm)作螺旋状缠绕而成,每周有 8~10 亚基。 鞭毛丝抗原称为 H 抗原,可用于血清学检查。 G + 细菌的鞭毛结构较简单,除其基体仅有 S 环和 M 环外,其他均与 G - 细菌相同。 鞭毛具有推动细菌运动的功能。鞭毛通过旋转而使菌体运动,犹如轮船的螺旋桨。鞭毛 的运动速度很快,一般每秒可移动 20~80μm。例如,铜绿假单胞菌每秒可移动 55.8μm, 是其体长的 20~30 倍。 鞭毛运动是趋性运动。能运动的细菌对外界环境的刺激很敏感,可以立即做出改变原来 运动方向的反应。若生物向着高梯度方向运动称为正趋性,反之则称为负趋性。根据环境因 子性质的不同,可细分为趋化性、趋光性、趋氧性、趋磁性等。 4.菌毛 菌毛又称纤毛、伞毛、纤毛或须毛,是一种着生于某些细菌体表的纤细、中空、短直(长 0.2~2.0μm,宽 3~14nm)且数量较多(每菌大约有 250~300 条)的蛋白质类附属物,具 有使菌体附着于物体表面的功能。菌毛存在于某些 G - 细菌(如大肠杆菌、伤寒沙门氏菌、 铜绿假单胞菌和霍乱弧菌等)与 G + 细菌(链球菌属和棒杆菌属)中。 菌毛具有以下功能:①促进细菌的黏附。尤其是某些 G - 细菌致病菌,依靠菌毛而定植 致病(如淋病奈氏球菌黏附于泌尿生殖道上皮细胞);菌毛也可以黏附于其他有机物质表面, 而传播传染病(如副溶血弧菌黏附于甲壳类表面)。②促使某些细菌缠集在一起而在液体表 面形成菌膜(醭)以获取充分的氧气。③是许多 G - 细菌的抗原——菌毛抗原。 5.性菌毛 又称性毛,构造和成分与菌毛相同,但性菌毛数目较少(1~4 根)、较长、较宽。性 菌毛一般多见于 G - 细菌中,具有在不同性别菌株间传递遗传物质的作用,有的还是 RNA 噬 菌体的特异性吸附受体。 1-2 细菌的营养代谢 一、细菌的化学组成及营养 细菌从周围环境中吸收作为代谢活动所必需的有机或无机化合物称为营养物质。一种物 质可否作为细菌的营养物质,决定于两个因素:①该物质能否经一定的方式进入细胞;②细 菌是否具有相应的酶,使进入细胞的物质用于细菌的新陈代谢。 细菌的营养物质有两方面作用:①用于组成细菌细胞的各种成分;②供给细菌新陈代谢 中所需能量。 (一)细菌的营养物质 各类细菌对营养物质的要求差别很大。包括水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。其 主要营养元素及其生理功能见表 1-3。 表 1-3 细菌的主要营养元素及功能 营养元素 生理功能 氢 组成细胞水分及有机物 氧 参与细胞水分及有机物合成;细胞呼吸中的电子受体 碳 细胞有机物的组成,提供能量来源

菌细胞壁的外膜(脂多糖层)和内壁层(肽聚糖层),而 S 环和 M 环分别位于细胞膜表面和细胞 膜内。这 4 个环由直径较小的鞭毛杆串插着,在 L 环与 P 环之间还有一个圆柱体结构。S-M 环周围有一对驱动该环快速旋转的 Mat 蛋白,S-M 环基部还有一个起键钮作用的 Fli 蛋白, 它根据发自细胞的信号让鞭毛正转或逆转。 鞭毛钩接近细胞表面连接基体与鞭毛丝,较短,弯曲,直径约 17nm。 鞭毛丝着生于鞭毛钩上部,伸在细胞壁之外,长约 15~20μm。鞭毛丝由许多直径为 4.5nm 的鞭毛蛋白亚基沿中央孔道(直径为 20nm)作螺旋状缠绕而成,每周有 8~10 亚基。 鞭毛丝抗原称为 H 抗原,可用于血清学检查。 G + 细菌的鞭毛结构较简单,除其基体仅有 S 环和 M 环外,其他均与 G - 细菌相同。 鞭毛具有推动细菌运动的功能。鞭毛通过旋转而使菌体运动,犹如轮船的螺旋桨。鞭毛 的运动速度很快,一般每秒可移动 20~80μm。例如,铜绿假单胞菌每秒可移动 55.8μm, 是其体长的 20~30 倍。 鞭毛运动是趋性运动。能运动的细菌对外界环境的刺激很敏感,可以立即做出改变原来 运动方向的反应。若生物向着高梯度方向运动称为正趋性,反之则称为负趋性。根据环境因 子性质的不同,可细分为趋化性、趋光性、趋氧性、趋磁性等。 4.菌毛 菌毛又称纤毛、伞毛、纤毛或须毛,是一种着生于某些细菌体表的纤细、中空、短直(长 0.2~2.0μm,宽 3~14nm)且数量较多(每菌大约有 250~300 条)的蛋白质类附属物,具 有使菌体附着于物体表面的功能。菌毛存在于某些 G - 细菌(如大肠杆菌、伤寒沙门氏菌、 铜绿假单胞菌和霍乱弧菌等)与 G + 细菌(链球菌属和棒杆菌属)中。 菌毛具有以下功能:①促进细菌的黏附。尤其是某些 G - 细菌致病菌,依靠菌毛而定植 致病(如淋病奈氏球菌黏附于泌尿生殖道上皮细胞);菌毛也可以黏附于其他有机物质表面, 而传播传染病(如副溶血弧菌黏附于甲壳类表面)。②促使某些细菌缠集在一起而在液体表 面形成菌膜(醭)以获取充分的氧气。③是许多 G - 细菌的抗原——菌毛抗原。 5.性菌毛 又称性毛,构造和成分与菌毛相同,但性菌毛数目较少(1~4 根)、较长、较宽。性 菌毛一般多见于 G - 细菌中,具有在不同性别菌株间传递遗传物质的作用,有的还是 RNA 噬 菌体的特异性吸附受体。 1-2 细菌的营养代谢 一、细菌的化学组成及营养 细菌从周围环境中吸收作为代谢活动所必需的有机或无机化合物称为营养物质。一种物 质可否作为细菌的营养物质,决定于两个因素:①该物质能否经一定的方式进入细胞;②细 菌是否具有相应的酶,使进入细胞的物质用于细菌的新陈代谢。 细菌的营养物质有两方面作用:①用于组成细菌细胞的各种成分;②供给细菌新陈代谢 中所需能量。 (一)细菌的营养物质 各类细菌对营养物质的要求差别很大。包括水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。其 主要营养元素及其生理功能见表 1-3。 表 1-3 细菌的主要营养元素及功能 营养元素 生理功能 氢 组成细胞水分及有机物 氧 参与细胞水分及有机物合成;细胞呼吸中的电子受体 碳 细胞有机物的组成,提供能量来源

氮 蛋白质、核酸和辅酶的组成 硫 蛋白质组分、某些辅酶的组分(如辅酶 A) 磷 合成菌体结构成分(如核酸、磷脂、核蛋白、辅酶) 贮存成转运能量(ATP 高能磷酸键) 钾 细胞内重要的无机阳离子,某些酶的辅因子 镁 多种酶反应的辅因子,稳定核蛋白体及细胞膜的作用 锰 微量营养物质,参与某些酶的辅基 钙 芽胞成分之一,某些酶的辅因子 铁 细胞色素和过氧化氢,维生素 B12 及其辅酶组分 1.水:细菌湿重的 80~90%为水。细菌代谢过程中所有的化学反应、营养的吸收和渗 透、分泌、排泄均需有水才能进行。 2.碳源:各种无机或有机的含碳化合物(CO2、碳酸盐、糖、脂肪等)都能被细菌吸收 利用,作为合成菌体所必需的原料,同时也作为细菌代谢的主要能量来源。致病性细菌主要 从糖类中获得碳,己糖是组成细菌内多糖的基本成分,戊糖参与细菌核酸组成。 3.氮源:从分子态氮到夏杂的含氮化合物都可被不同的细菌利用。但多数病原菌是利 用有机氮化物如氨基酸、蛋白胨作为氮源。少数细菌(如固氮菌)能以空气中的游离氮或无 机氮如硝酸盐、铵盐等为氮源,主要用于合成菌体细胞质及其他结构成分。 4.无机盐:钾、钠、钙、镁、硫、磷、铁、锰、锌、钴、铜、钼等是细菌生长代谢中 所需的无机盐成份。除磷、钾、钠、镁、 硫、铁需要量较多外,其他只需微量。各类无机 盐的作用为:①构成菌体成份;②调节菌体内外渗透压;③促进酶的活性或作为某些辅酶组 分;④某些元素素与细菌的生长繁殖及致病作用密切相关。如白喉杆菌产毒株其毒素产量明 显受培养基中铁含量的影响。培养基中铁浓度降至 7mg/L 时,可显著增加毒素的产量,故在 培养产毒株白喉杆菌 PW2 制备类毒素的生产中,多采用含铁很少的培养基,其毒素产量可达 细菌产生蛋白量的 5%以上,约占细菌外分泌总蛋白的 75%以上,使培养基含毒素量达 500ug/L 研究认为低铁可影响细胞壁的通透性,利于毒素释放。亦有人认为宿主含铁蛋白可抑制白喉 毒素基因,故低铁时可导致白喉毒素产量增高。 5.生长因子:很多细菌在其生长过程中还必需一些自身不能合成的化合物质,称为生 长因子。生长因子必须从外界得以补充,其中包括维生素、某些氨基酸、脂类、嘌呤、嘧啶 等。 各种细菌对生长因子的要求不同,如大肠杆菌很少需要生长因子,而有些细菌如肺炎球 菌则需要胱氨酸、谷氨酸、色氨酸、天冬酰胺、核黄素、腺嘌呤、尿嘧啶、泛酸、胆碱等多 种生长因子。致病菌合成能力差,生长繁殖过程必需供复杂的营养物质以使其获得相应的生 长因子。有些生长因子仅为少数细菌所需,如流行性感冒杆菌需 V、X 两种因子,而金黄色 葡萄球菌生长过程可合成较多的 V 因子。 (二)营养物质的吸收与运转 细菌的细胞膜具有选择性透过物质的作用,这对保证细菌有一个稳定的内在环境及在生 长过程中不断获得各类营养物质十分重要。 水及小分子溶质可经过半透膜性质的细胞壁及细胞膜进入菌体。大分子的营养物质如蛋 白质、多糖和脂类必须在细菌分泌的胞外酶作用下,分解为小分子可溶性物质后才被吸收。 营养物质进入菌体的方式有:易化扩散、主动运转及基团移位。 1.易化扩散:又称简单扩散。物质进入菌体仅以该物质在菌体内外之浓度差而透入,为 一种不需能量的被动吸收。 2.主动运转:又称主动吸收。其特点为:①物质可逆浓度梯度由低浓度向高浓度转运; ②需要能量(可由细胞膜上的呼吸链供给)。大多数营养物质靠主动吸收。当环境中细菌所

氮 蛋白质、核酸和辅酶的组成 硫 蛋白质组分、某些辅酶的组分(如辅酶 A) 磷 合成菌体结构成分(如核酸、磷脂、核蛋白、辅酶) 贮存成转运能量(ATP 高能磷酸键) 钾 细胞内重要的无机阳离子,某些酶的辅因子 镁 多种酶反应的辅因子,稳定核蛋白体及细胞膜的作用 锰 微量营养物质,参与某些酶的辅基 钙 芽胞成分之一,某些酶的辅因子 铁 细胞色素和过氧化氢,维生素 B12 及其辅酶组分 1.水:细菌湿重的 80~90%为水。细菌代谢过程中所有的化学反应、营养的吸收和渗 透、分泌、排泄均需有水才能进行。 2.碳源:各种无机或有机的含碳化合物(CO2、碳酸盐、糖、脂肪等)都能被细菌吸收 利用,作为合成菌体所必需的原料,同时也作为细菌代谢的主要能量来源。致病性细菌主要 从糖类中获得碳,己糖是组成细菌内多糖的基本成分,戊糖参与细菌核酸组成。 3.氮源:从分子态氮到夏杂的含氮化合物都可被不同的细菌利用。但多数病原菌是利 用有机氮化物如氨基酸、蛋白胨作为氮源。少数细菌(如固氮菌)能以空气中的游离氮或无 机氮如硝酸盐、铵盐等为氮源,主要用于合成菌体细胞质及其他结构成分。 4.无机盐:钾、钠、钙、镁、硫、磷、铁、锰、锌、钴、铜、钼等是细菌生长代谢中 所需的无机盐成份。除磷、钾、钠、镁、 硫、铁需要量较多外,其他只需微量。各类无机 盐的作用为:①构成菌体成份;②调节菌体内外渗透压;③促进酶的活性或作为某些辅酶组 分;④某些元素素与细菌的生长繁殖及致病作用密切相关。如白喉杆菌产毒株其毒素产量明 显受培养基中铁含量的影响。培养基中铁浓度降至 7mg/L 时,可显著增加毒素的产量,故在 培养产毒株白喉杆菌 PW2 制备类毒素的生产中,多采用含铁很少的培养基,其毒素产量可达 细菌产生蛋白量的 5%以上,约占细菌外分泌总蛋白的 75%以上,使培养基含毒素量达 500ug/L 研究认为低铁可影响细胞壁的通透性,利于毒素释放。亦有人认为宿主含铁蛋白可抑制白喉 毒素基因,故低铁时可导致白喉毒素产量增高。 5.生长因子:很多细菌在其生长过程中还必需一些自身不能合成的化合物质,称为生 长因子。生长因子必须从外界得以补充,其中包括维生素、某些氨基酸、脂类、嘌呤、嘧啶 等。 各种细菌对生长因子的要求不同,如大肠杆菌很少需要生长因子,而有些细菌如肺炎球 菌则需要胱氨酸、谷氨酸、色氨酸、天冬酰胺、核黄素、腺嘌呤、尿嘧啶、泛酸、胆碱等多 种生长因子。致病菌合成能力差,生长繁殖过程必需供复杂的营养物质以使其获得相应的生 长因子。有些生长因子仅为少数细菌所需,如流行性感冒杆菌需 V、X 两种因子,而金黄色 葡萄球菌生长过程可合成较多的 V 因子。 (二)营养物质的吸收与运转 细菌的细胞膜具有选择性透过物质的作用,这对保证细菌有一个稳定的内在环境及在生 长过程中不断获得各类营养物质十分重要。 水及小分子溶质可经过半透膜性质的细胞壁及细胞膜进入菌体。大分子的营养物质如蛋 白质、多糖和脂类必须在细菌分泌的胞外酶作用下,分解为小分子可溶性物质后才被吸收。 营养物质进入菌体的方式有:易化扩散、主动运转及基团移位。 1.易化扩散:又称简单扩散。物质进入菌体仅以该物质在菌体内外之浓度差而透入,为 一种不需能量的被动吸收。 2.主动运转:又称主动吸收。其特点为:①物质可逆浓度梯度由低浓度向高浓度转运; ②需要能量(可由细胞膜上的呼吸链供给)。大多数营养物质靠主动吸收。当环境中细菌所