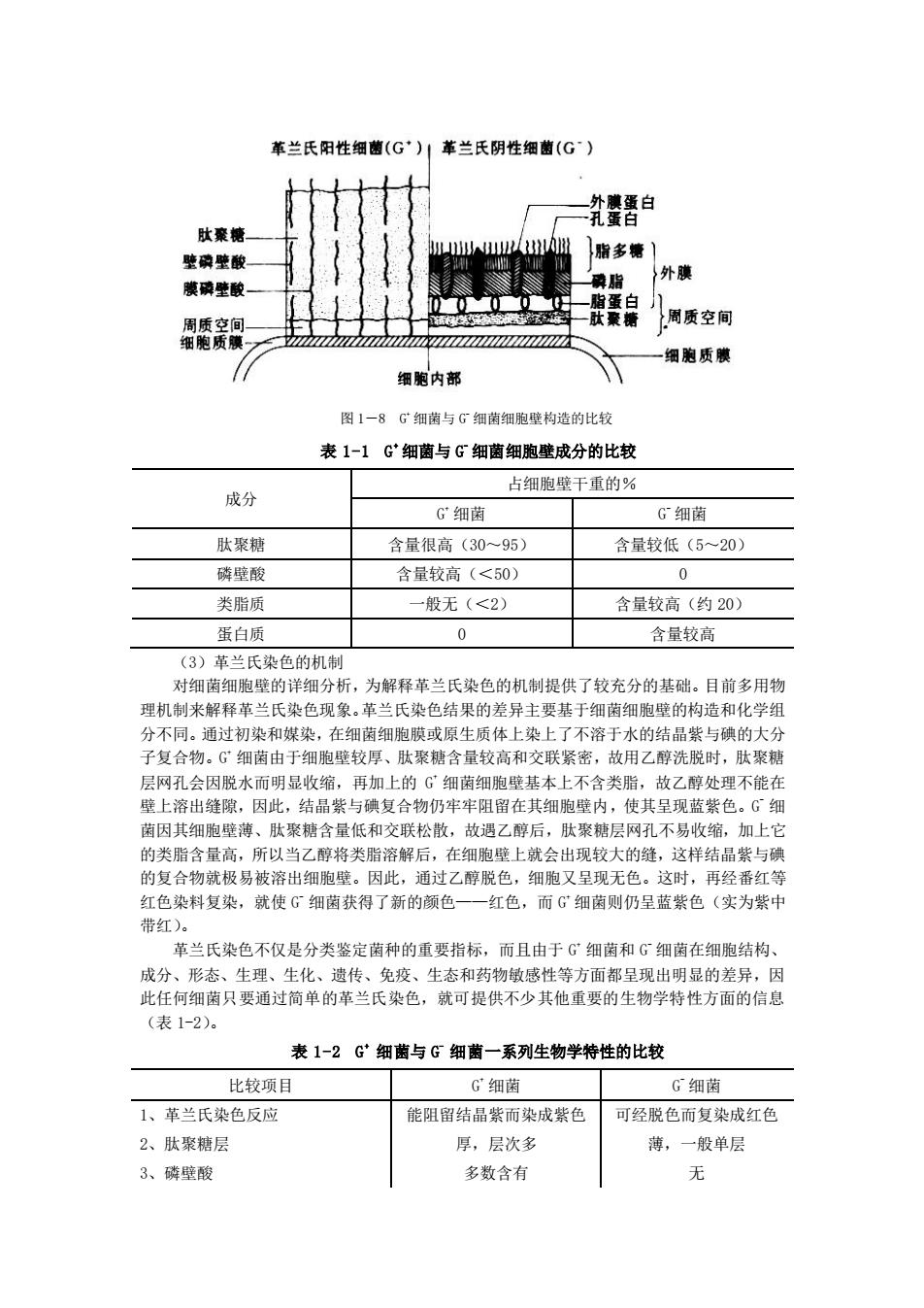

图 1-6 细菌细胞的模式构造 (1)细菌的革兰氏染色法 由于细菌细胞既微小又透明,因此一般要经过染色才能作显微镜观察。革兰氏染色法是 1884 年由丹麦病理学家 Christain Gram 氏创立的,而后一些学者在此基础上作了某些改 进。该法不仅能观察到细菌的形态而且还可将所有细菌区分为两大类。其主要过程为:结晶 紫初染、碘液媒染、95%乙醇脱色和番红等红色染料复染 4 步(图 1-7)。染色反应呈蓝紫 色的称为革兰氏阳性细菌(G + 细菌);染色反应呈红色的称为革兰氏阴性细菌(G - 细菌)。现 在已知细菌革兰氏染色的阳性或阴性与细菌细胞壁的构造和化学组成有关。 图 1-7 革兰氏染色步骤示意图 (2)细菌细胞壁的构造和化学组成 根据细菌细胞壁的构造和化学组成不同(图 1-8 和表 1-1),可将其分为 G + 细菌与 G - 细 菌。G + 细菌的细胞壁较厚(20~80nm),但化学组成比较单一,只含有 90%的肽聚糖和 10% 的磷壁酸;但 G - 细菌的细胞壁较薄(10~15nm),却有多层构造(肽聚糖和脂多糖层等), 其化学成分中除含有肽聚糖以外,还含有一定量的类脂质和蛋白质等成分。此外,两者在表 面结构上也有显著不同。 基本构造 特殊构造

图 1-6 细菌细胞的模式构造 (1)细菌的革兰氏染色法 由于细菌细胞既微小又透明,因此一般要经过染色才能作显微镜观察。革兰氏染色法是 1884 年由丹麦病理学家 Christain Gram 氏创立的,而后一些学者在此基础上作了某些改 进。该法不仅能观察到细菌的形态而且还可将所有细菌区分为两大类。其主要过程为:结晶 紫初染、碘液媒染、95%乙醇脱色和番红等红色染料复染 4 步(图 1-7)。染色反应呈蓝紫 色的称为革兰氏阳性细菌(G + 细菌);染色反应呈红色的称为革兰氏阴性细菌(G - 细菌)。现 在已知细菌革兰氏染色的阳性或阴性与细菌细胞壁的构造和化学组成有关。 图 1-7 革兰氏染色步骤示意图 (2)细菌细胞壁的构造和化学组成 根据细菌细胞壁的构造和化学组成不同(图 1-8 和表 1-1),可将其分为 G + 细菌与 G - 细 菌。G + 细菌的细胞壁较厚(20~80nm),但化学组成比较单一,只含有 90%的肽聚糖和 10% 的磷壁酸;但 G - 细菌的细胞壁较薄(10~15nm),却有多层构造(肽聚糖和脂多糖层等), 其化学成分中除含有肽聚糖以外,还含有一定量的类脂质和蛋白质等成分。此外,两者在表 面结构上也有显著不同。 基本构造 特殊构造

图 1-8 G+ 细菌与 G - 细菌细胞壁构造的比较 表 1-1 G+ 细菌与 G - 细菌细胞壁成分的比较 成分 占细胞壁干重的% G + 细菌 G - 细菌 肽聚糖 含量很高(30~95) 含量较低(5~20) 磷壁酸 含量较高(<50) 0 类脂质 一般无(<2) 含量较高(约 20) 蛋白质 0 含量较高 (3)革兰氏染色的机制 对细菌细胞壁的详细分析,为解释革兰氏染色的机制提供了较充分的基础。目前多用物 理机制来解释革兰氏染色现象。革兰氏染色结果的差异主要基于细菌细胞壁的构造和化学组 分不同。通过初染和媒染,在细菌细胞膜或原生质体上染上了不溶于水的结晶紫与碘的大分 子复合物。G + 细菌由于细胞壁较厚、肽聚糖含量较高和交联紧密,故用乙醇洗脱时,肽聚糖 层网孔会因脱水而明显收缩,再加上的 G + 细菌细胞壁基本上不含类脂,故乙醇处理不能在 壁上溶出缝隙,因此,结晶紫与碘复合物仍牢牢阻留在其细胞壁内,使其呈现蓝紫色。G - 细 菌因其细胞壁薄、肽聚糖含量低和交联松散,故遇乙醇后,肽聚糖层网孔不易收缩,加上它 的类脂含量高,所以当乙醇将类脂溶解后,在细胞壁上就会出现较大的缝,这样结晶紫与碘 的复合物就极易被溶出细胞壁。因此,通过乙醇脱色,细胞又呈现无色。这时,再经番红等 红色染料复染,就使 G - 细菌获得了新的颜色——红色,而 G + 细菌则仍呈蓝紫色(实为紫中 带红)。 革兰氏染色不仅是分类鉴定菌种的重要指标,而且由于 G + 细菌和 G - 细菌在细胞结构、 成分、形态、生理、生化、遗传、免疫、生态和药物敏感性等方面都呈现出明显的差异,因 此任何细菌只要通过简单的革兰氏染色,就可提供不少其他重要的生物学特性方面的信息 (表 1-2)。 表 1-2 G + 细菌与 G - 细菌一系列生物学特性的比较 比较项目 G + 细菌 G - 细菌 1、革兰氏染色反应 能阻留结晶紫而染成紫色 可经脱色而复染成红色 2、肽聚糖层 厚,层次多 薄,一般单层 3、磷壁酸 多数含有 无

图 1-8 G+ 细菌与 G - 细菌细胞壁构造的比较 表 1-1 G+ 细菌与 G - 细菌细胞壁成分的比较 成分 占细胞壁干重的% G + 细菌 G - 细菌 肽聚糖 含量很高(30~95) 含量较低(5~20) 磷壁酸 含量较高(<50) 0 类脂质 一般无(<2) 含量较高(约 20) 蛋白质 0 含量较高 (3)革兰氏染色的机制 对细菌细胞壁的详细分析,为解释革兰氏染色的机制提供了较充分的基础。目前多用物 理机制来解释革兰氏染色现象。革兰氏染色结果的差异主要基于细菌细胞壁的构造和化学组 分不同。通过初染和媒染,在细菌细胞膜或原生质体上染上了不溶于水的结晶紫与碘的大分 子复合物。G + 细菌由于细胞壁较厚、肽聚糖含量较高和交联紧密,故用乙醇洗脱时,肽聚糖 层网孔会因脱水而明显收缩,再加上的 G + 细菌细胞壁基本上不含类脂,故乙醇处理不能在 壁上溶出缝隙,因此,结晶紫与碘复合物仍牢牢阻留在其细胞壁内,使其呈现蓝紫色。G - 细 菌因其细胞壁薄、肽聚糖含量低和交联松散,故遇乙醇后,肽聚糖层网孔不易收缩,加上它 的类脂含量高,所以当乙醇将类脂溶解后,在细胞壁上就会出现较大的缝,这样结晶紫与碘 的复合物就极易被溶出细胞壁。因此,通过乙醇脱色,细胞又呈现无色。这时,再经番红等 红色染料复染,就使 G - 细菌获得了新的颜色——红色,而 G + 细菌则仍呈蓝紫色(实为紫中 带红)。 革兰氏染色不仅是分类鉴定菌种的重要指标,而且由于 G + 细菌和 G - 细菌在细胞结构、 成分、形态、生理、生化、遗传、免疫、生态和药物敏感性等方面都呈现出明显的差异,因 此任何细菌只要通过简单的革兰氏染色,就可提供不少其他重要的生物学特性方面的信息 (表 1-2)。 表 1-2 G + 细菌与 G - 细菌一系列生物学特性的比较 比较项目 G + 细菌 G - 细菌 1、革兰氏染色反应 能阻留结晶紫而染成紫色 可经脱色而复染成红色 2、肽聚糖层 厚,层次多 薄,一般单层 3、磷壁酸 多数含有 无

4、外膜 无 有 5、脂多糖(LPS) 无 有 6、类脂和脂蛋白含量 低(仅抗酸性细菌含类脂) 高 7、鞭毛结构 基体上着生 2 个环 基体上着生 4 个环 8、产毒素 以外毒素为主 以内毒素为主 9、对机械力的抗性 强 弱 10、细胞壁抗溶菌酶 弱 强 11、对青霉素和磺胺 敏感 不敏感 12、对链霉素、氯霉素和四环素 不敏感 敏感 13、碱性染料的抑菌作用 强 弱 14、对阴离子去污剂 敏感 不敏感 15、对叠氮化钠 敏感 不敏感 16、对干燥 抗性强 抗性弱 17、产芽孢 有的产 不产 (4)缺壁细菌 细胞壁是细菌细胞的基本构造,在特殊情况下也可发现有几种细胞壁缺损的或无细胞壁 的细菌存在。 ①原生质体:指在人工条件下用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制细胞壁的合成 后,所留下的仅由细胞膜包裹着的圆球状渗透敏感细胞,一般由 G +菌形成; ②球状体:指还残留部分细胞壁的原生质体,一般由 G - 菌形成; 原生质体和球状体的共同特点:无完整的细胞壁,细胞呈球状,对渗透压较敏感,即使 有鞭毛也无法运动,对相应噬菌体不敏感,细胞不能分裂等。在合适的再生培养基中,原生 质体可以回复,长出细胞壁。原生质体或球状体比正常有细胞壁的细菌更易导入外源遗传物 质和渗入诱变剂,故是研究遗传规律和进行原生质体育种的良好实验材料。 自发缺壁突变:L 型细菌 实验室中形成 彻底除尽:原生质体 缺壁细菌 人工方法去壁 部分去除:球状体 自然界长期进化中形成:支原体 ③L 型细菌:1935 年时,在英国李斯特预防医学研究所中发现一种由自发突变而形成细 胞壁缺损的细菌——念珠状链杆菌,它的细胞膨大,对渗透压十分敏感,在固体培养基表面 形成“油煎蛋”似的小菌落。由于李斯德(Lister)研究所的第一字母是“L”,故称 L 型细 菌。许多 G + 菌和 G - 菌都可形成 L 型。目前 L 型细菌的概念有时用得较杂,甚至还把原生质 体或球状体也包括在内。严格地说,L 型细菌专指在实验室中通过自发突变形成的遗传性稳 定的细胞壁缺陷菌株。 L 型细菌虽然丧失合成细胞壁的能力,但是由于质膜完整,在一定渗透压下不影响其生 存和繁殖,但是不能保持原有细胞形态,菌体形成高度多形态的变异菌。 ④支原体:是在长期进化过程中形成的、适应自然生活条件的无细胞壁的原核微生物。 其细胞膜中含有一般原核生物所没有的甾醇,因此虽缺乏细胞壁,其细胞膜仍有较高的机械 强度。 2.细胞膜和间体 (1)细胞膜又称细胞质膜,是一层紧贴在细胞壁内侧,包围着细胞质的柔软、脆弱

4、外膜 无 有 5、脂多糖(LPS) 无 有 6、类脂和脂蛋白含量 低(仅抗酸性细菌含类脂) 高 7、鞭毛结构 基体上着生 2 个环 基体上着生 4 个环 8、产毒素 以外毒素为主 以内毒素为主 9、对机械力的抗性 强 弱 10、细胞壁抗溶菌酶 弱 强 11、对青霉素和磺胺 敏感 不敏感 12、对链霉素、氯霉素和四环素 不敏感 敏感 13、碱性染料的抑菌作用 强 弱 14、对阴离子去污剂 敏感 不敏感 15、对叠氮化钠 敏感 不敏感 16、对干燥 抗性强 抗性弱 17、产芽孢 有的产 不产 (4)缺壁细菌 细胞壁是细菌细胞的基本构造,在特殊情况下也可发现有几种细胞壁缺损的或无细胞壁 的细菌存在。 ①原生质体:指在人工条件下用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制细胞壁的合成 后,所留下的仅由细胞膜包裹着的圆球状渗透敏感细胞,一般由 G +菌形成; ②球状体:指还残留部分细胞壁的原生质体,一般由 G - 菌形成; 原生质体和球状体的共同特点:无完整的细胞壁,细胞呈球状,对渗透压较敏感,即使 有鞭毛也无法运动,对相应噬菌体不敏感,细胞不能分裂等。在合适的再生培养基中,原生 质体可以回复,长出细胞壁。原生质体或球状体比正常有细胞壁的细菌更易导入外源遗传物 质和渗入诱变剂,故是研究遗传规律和进行原生质体育种的良好实验材料。 自发缺壁突变:L 型细菌 实验室中形成 彻底除尽:原生质体 缺壁细菌 人工方法去壁 部分去除:球状体 自然界长期进化中形成:支原体 ③L 型细菌:1935 年时,在英国李斯特预防医学研究所中发现一种由自发突变而形成细 胞壁缺损的细菌——念珠状链杆菌,它的细胞膨大,对渗透压十分敏感,在固体培养基表面 形成“油煎蛋”似的小菌落。由于李斯德(Lister)研究所的第一字母是“L”,故称 L 型细 菌。许多 G + 菌和 G - 菌都可形成 L 型。目前 L 型细菌的概念有时用得较杂,甚至还把原生质 体或球状体也包括在内。严格地说,L 型细菌专指在实验室中通过自发突变形成的遗传性稳 定的细胞壁缺陷菌株。 L 型细菌虽然丧失合成细胞壁的能力,但是由于质膜完整,在一定渗透压下不影响其生 存和繁殖,但是不能保持原有细胞形态,菌体形成高度多形态的变异菌。 ④支原体:是在长期进化过程中形成的、适应自然生活条件的无细胞壁的原核微生物。 其细胞膜中含有一般原核生物所没有的甾醇,因此虽缺乏细胞壁,其细胞膜仍有较高的机械 强度。 2.细胞膜和间体 (1)细胞膜又称细胞质膜,是一层紧贴在细胞壁内侧,包围着细胞质的柔软、脆弱

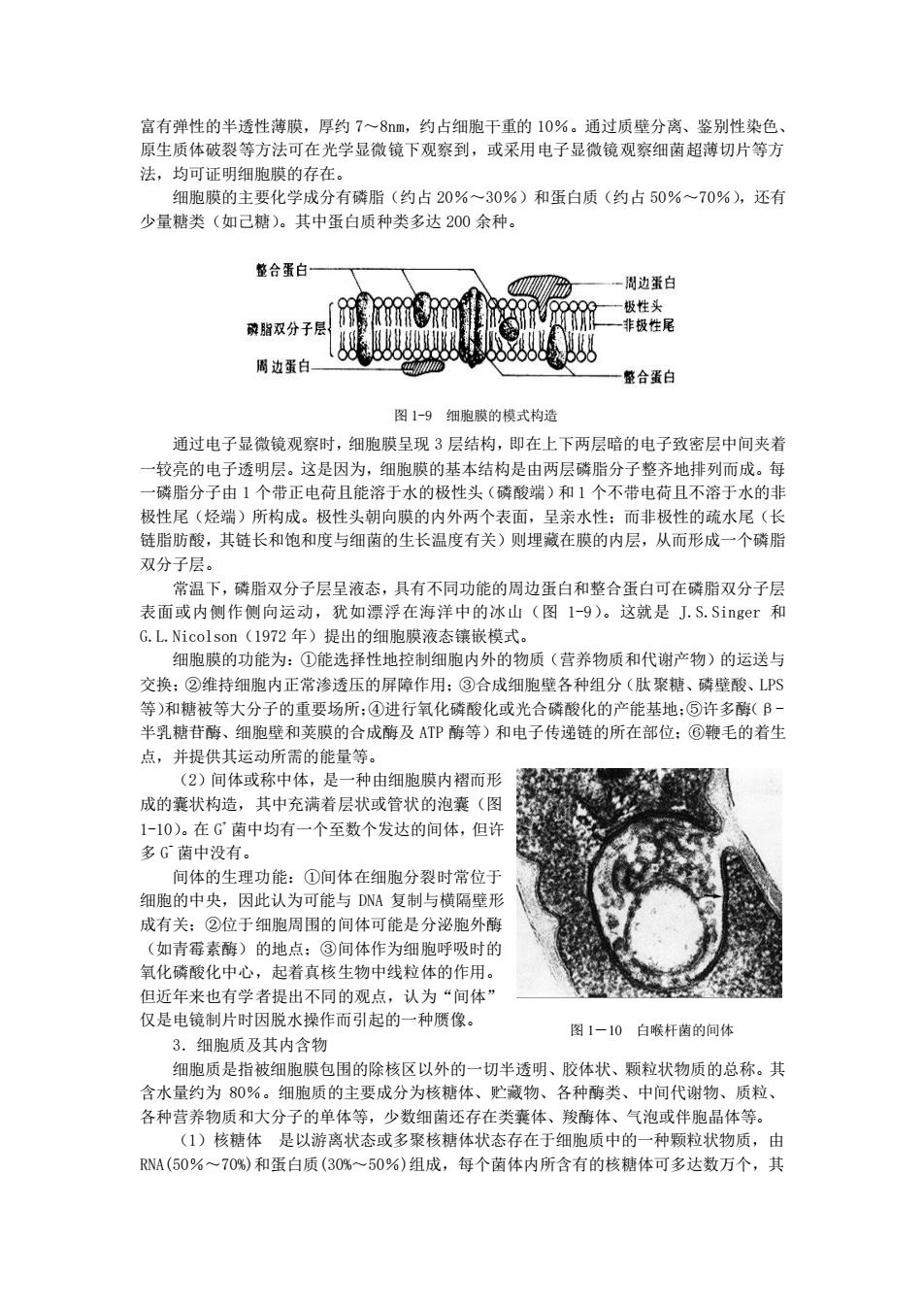

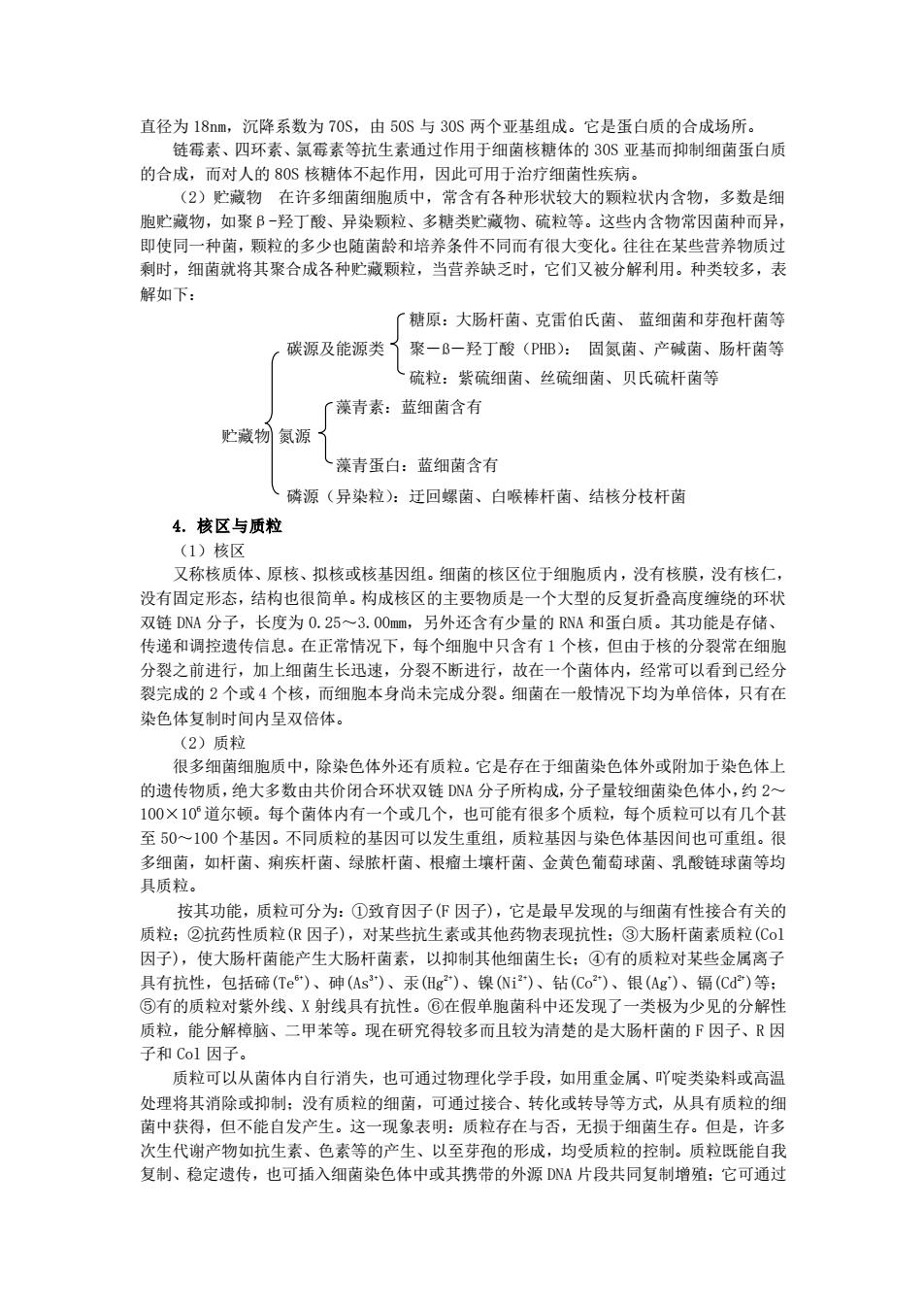

富有弹性的半透性薄膜,厚约 7~8nm,约占细胞干重的 10%。通过质壁分离、鉴别性染色、 原生质体破裂等方法可在光学显微镜下观察到,或采用电子显微镜观察细菌超薄切片等方 法,均可证明细胞膜的存在。 细胞膜的主要化学成分有磷脂(约占 20%~30%)和蛋白质(约占 50%~70%),还有 少量糖类(如己糖)。其中蛋白质种类多达 200 余种。 图 1-9 细胞膜的模式构造 通过电子显微镜观察时,细胞膜呈现 3 层结构,即在上下两层暗的电子致密层中间夹着 一较亮的电子透明层。这是因为,细胞膜的基本结构是由两层磷脂分子整齐地排列而成。每 一磷脂分子由 1 个带正电荷且能溶于水的极性头(磷酸端)和 1 个不带电荷且不溶于水的非 极性尾(烃端)所构成。极性头朝向膜的内外两个表面,呈亲水性;而非极性的疏水尾(长 链脂肪酸,其链长和饱和度与细菌的生长温度有关)则埋藏在膜的内层,从而形成一个磷脂 双分子层。 常温下,磷脂双分子层呈液态,具有不同功能的周边蛋白和整合蛋白可在磷脂双分子层 表面或内侧作侧向运动,犹如漂浮在海洋中的冰山(图 1-9)。这就是 J.S.Singer 和 G.L.Nicolson(1972 年)提出的细胞膜液态镶嵌模式。 细胞膜的功能为:①能选择性地控制细胞内外的物质(营养物质和代谢产物)的运送与 交换;②维持细胞内正常渗透压的屏障作用;③合成细胞壁各种组分(肽聚糖、磷壁酸、LPS 等)和糖被等大分子的重要场所;④进行氧化磷酸化或光合磷酸化的产能基地;⑤许多酶(β- 半乳糖苷酶、细胞壁和荚膜的合成酶及 ATP 酶等)和电子传递链的所在部位;⑥鞭毛的着生 点,并提供其运动所需的能量等。 (2)间体或称中体,是一种由细胞膜内褶而形 成的囊状构造,其中充满着层状或管状的泡囊(图 1-10)。在 G + 菌中均有一个至数个发达的间体,但许 多 G - 菌中没有。 间体的生理功能:①间体在细胞分裂时常位于 细胞的中央,因此认为可能与 DNA 复制与横隔壁形 成有关;②位于细胞周围的间体可能是分泌胞外酶 (如青霉素酶)的地点;③间体作为细胞呼吸时的 氧化磷酸化中心,起着真核生物中线粒体的作用。 但近年来也有学者提出不同的观点,认为“间体” 仅是电镜制片时因脱水操作而引起的一种赝像。 3.细胞质及其内含物 细胞质是指被细胞膜包围的除核区以外的一切半透明、胶体状、颗粒状物质的总称。其 含水量约为 80%。细胞质的主要成分为核糖体、贮藏物、各种酶类、中间代谢物、质粒、 各种营养物质和大分子的单体等,少数细菌还存在类囊体、羧酶体、气泡或伴胞晶体等。 (1)核糖体 是以游离状态或多聚核糖体状态存在于细胞质中的一种颗粒状物质,由 RNA(50%~70%)和蛋白质(30%~50%)组成,每个菌体内所含有的核糖体可多达数万个,其 图 1-10 白喉杆菌的间体

富有弹性的半透性薄膜,厚约 7~8nm,约占细胞干重的 10%。通过质壁分离、鉴别性染色、 原生质体破裂等方法可在光学显微镜下观察到,或采用电子显微镜观察细菌超薄切片等方 法,均可证明细胞膜的存在。 细胞膜的主要化学成分有磷脂(约占 20%~30%)和蛋白质(约占 50%~70%),还有 少量糖类(如己糖)。其中蛋白质种类多达 200 余种。 图 1-9 细胞膜的模式构造 通过电子显微镜观察时,细胞膜呈现 3 层结构,即在上下两层暗的电子致密层中间夹着 一较亮的电子透明层。这是因为,细胞膜的基本结构是由两层磷脂分子整齐地排列而成。每 一磷脂分子由 1 个带正电荷且能溶于水的极性头(磷酸端)和 1 个不带电荷且不溶于水的非 极性尾(烃端)所构成。极性头朝向膜的内外两个表面,呈亲水性;而非极性的疏水尾(长 链脂肪酸,其链长和饱和度与细菌的生长温度有关)则埋藏在膜的内层,从而形成一个磷脂 双分子层。 常温下,磷脂双分子层呈液态,具有不同功能的周边蛋白和整合蛋白可在磷脂双分子层 表面或内侧作侧向运动,犹如漂浮在海洋中的冰山(图 1-9)。这就是 J.S.Singer 和 G.L.Nicolson(1972 年)提出的细胞膜液态镶嵌模式。 细胞膜的功能为:①能选择性地控制细胞内外的物质(营养物质和代谢产物)的运送与 交换;②维持细胞内正常渗透压的屏障作用;③合成细胞壁各种组分(肽聚糖、磷壁酸、LPS 等)和糖被等大分子的重要场所;④进行氧化磷酸化或光合磷酸化的产能基地;⑤许多酶(β- 半乳糖苷酶、细胞壁和荚膜的合成酶及 ATP 酶等)和电子传递链的所在部位;⑥鞭毛的着生 点,并提供其运动所需的能量等。 (2)间体或称中体,是一种由细胞膜内褶而形 成的囊状构造,其中充满着层状或管状的泡囊(图 1-10)。在 G + 菌中均有一个至数个发达的间体,但许 多 G - 菌中没有。 间体的生理功能:①间体在细胞分裂时常位于 细胞的中央,因此认为可能与 DNA 复制与横隔壁形 成有关;②位于细胞周围的间体可能是分泌胞外酶 (如青霉素酶)的地点;③间体作为细胞呼吸时的 氧化磷酸化中心,起着真核生物中线粒体的作用。 但近年来也有学者提出不同的观点,认为“间体” 仅是电镜制片时因脱水操作而引起的一种赝像。 3.细胞质及其内含物 细胞质是指被细胞膜包围的除核区以外的一切半透明、胶体状、颗粒状物质的总称。其 含水量约为 80%。细胞质的主要成分为核糖体、贮藏物、各种酶类、中间代谢物、质粒、 各种营养物质和大分子的单体等,少数细菌还存在类囊体、羧酶体、气泡或伴胞晶体等。 (1)核糖体 是以游离状态或多聚核糖体状态存在于细胞质中的一种颗粒状物质,由 RNA(50%~70%)和蛋白质(30%~50%)组成,每个菌体内所含有的核糖体可多达数万个,其 图 1-10 白喉杆菌的间体

直径为 18nm,沉降系数为 70S,由 50S 与 30S 两个亚基组成。它是蛋白质的合成场所。 链霉素、四环素、氯霉素等抗生素通过作用于细菌核糖体的 30S 亚基而抑制细菌蛋白质 的合成,而对人的 80S 核糖体不起作用,因此可用于治疗细菌性疾病。 (2)贮藏物 在许多细菌细胞质中,常含有各种形状较大的颗粒状内含物,多数是细 胞贮藏物,如聚β-羟丁酸、异染颗粒、多糖类贮藏物、硫粒等。这些内含物常因菌种而异, 即使同一种菌,颗粒的多少也随菌龄和培养条件不同而有很大变化。往往在某些营养物质过 剩时,细菌就将其聚合成各种贮藏颗粒,当营养缺乏时,它们又被分解利用。种类较多,表 解如下: 糖原:大肠杆菌、克雷伯氏菌、 蓝细菌和芽孢杆菌等 碳源及能源类 聚-ß-羟丁酸(PHB): 固氮菌、产碱菌、肠杆菌等 硫粒:紫硫细菌、丝硫细菌、贝氏硫杆菌等 藻青素:蓝细菌含有 贮藏物 氮源 藻青蛋白:蓝细菌含有 磷源(异染粒):迂回螺菌、白喉棒杆菌、结核分枝杆菌 4. 核区与质粒 (1)核区 又称核质体、原核、拟核或核基因组。细菌的核区位于细胞质内,没有核膜,没有核仁, 没有固定形态,结构也很简单。构成核区的主要物质是一个大型的反复折叠高度缠绕的环状 双链 DNA 分子,长度为 0.25~3.00mm,另外还含有少量的 RNA 和蛋白质。其功能是存储、 传递和调控遗传信息。在正常情况下,每个细胞中只含有 1 个核,但由于核的分裂常在细胞 分裂之前进行,加上细菌生长迅速,分裂不断进行,故在一个菌体内,经常可以看到已经分 裂完成的 2 个或 4 个核,而细胞本身尚未完成分裂。细菌在一般情况下均为单倍体,只有在 染色体复制时间内呈双倍体。 (2)质粒 很多细菌细胞质中,除染色体外还有质粒。它是存在于细菌染色体外或附加于染色体上 的遗传物质,绝大多数由共价闭合环状双链 DNA 分子所构成,分子量较细菌染色体小,约 2~ 100×106 道尔顿。每个菌体内有一个或几个,也可能有很多个质粒,每个质粒可以有几个甚 至 50~100 个基因。不同质粒的基因可以发生重组,质粒基因与染色体基因间也可重组。很 多细菌,如杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌、根瘤土壤杆菌、金黄色葡萄球菌、乳酸链球菌等均 具质粒。 按其功能,质粒可分为:①致育因子(F 因子),它是最早发现的与细菌有性接合有关的 质粒;②抗药性质粒(R 因子),对某些抗生素或其他药物表现抗性;③大肠杆菌素质粒(Col 因子),使大肠杆菌能产生大肠杆菌素,以抑制其他细菌生长;④有的质粒对某些金属离子 具有抗性,包括碲(Te6+)、砷(As3+)、汞(Hg2+)、镍(Ni2+)、钻(Co2+)、银(Ag+ )、镉(Cd2+)等; ⑤有的质粒对紫外线、X 射线具有抗性。⑥在假单胞菌科中还发现了一类极为少见的分解性 质粒,能分解樟脑、二甲苯等。现在研究得较多而且较为清楚的是大肠杆菌的 F 因子、R 因 子和 Col 因子。 质粒可以从菌体内自行消失,也可通过物理化学手段,如用重金属、吖啶类染料或高温 处理将其消除或抑制;没有质粒的细菌,可通过接合、转化或转导等方式,从具有质粒的细 菌中获得,但不能自发产生。这一现象表明:质粒存在与否,无损于细菌生存。但是,许多 次生代谢产物如抗生素、色素等的产生、以至芽孢的形成,均受质粒的控制。质粒既能自我 复制、稳定遗传,也可插入细菌染色体中或其携带的外源 DNA 片段共同复制增殖;它可通过

直径为 18nm,沉降系数为 70S,由 50S 与 30S 两个亚基组成。它是蛋白质的合成场所。 链霉素、四环素、氯霉素等抗生素通过作用于细菌核糖体的 30S 亚基而抑制细菌蛋白质 的合成,而对人的 80S 核糖体不起作用,因此可用于治疗细菌性疾病。 (2)贮藏物 在许多细菌细胞质中,常含有各种形状较大的颗粒状内含物,多数是细 胞贮藏物,如聚β-羟丁酸、异染颗粒、多糖类贮藏物、硫粒等。这些内含物常因菌种而异, 即使同一种菌,颗粒的多少也随菌龄和培养条件不同而有很大变化。往往在某些营养物质过 剩时,细菌就将其聚合成各种贮藏颗粒,当营养缺乏时,它们又被分解利用。种类较多,表 解如下: 糖原:大肠杆菌、克雷伯氏菌、 蓝细菌和芽孢杆菌等 碳源及能源类 聚-ß-羟丁酸(PHB): 固氮菌、产碱菌、肠杆菌等 硫粒:紫硫细菌、丝硫细菌、贝氏硫杆菌等 藻青素:蓝细菌含有 贮藏物 氮源 藻青蛋白:蓝细菌含有 磷源(异染粒):迂回螺菌、白喉棒杆菌、结核分枝杆菌 4. 核区与质粒 (1)核区 又称核质体、原核、拟核或核基因组。细菌的核区位于细胞质内,没有核膜,没有核仁, 没有固定形态,结构也很简单。构成核区的主要物质是一个大型的反复折叠高度缠绕的环状 双链 DNA 分子,长度为 0.25~3.00mm,另外还含有少量的 RNA 和蛋白质。其功能是存储、 传递和调控遗传信息。在正常情况下,每个细胞中只含有 1 个核,但由于核的分裂常在细胞 分裂之前进行,加上细菌生长迅速,分裂不断进行,故在一个菌体内,经常可以看到已经分 裂完成的 2 个或 4 个核,而细胞本身尚未完成分裂。细菌在一般情况下均为单倍体,只有在 染色体复制时间内呈双倍体。 (2)质粒 很多细菌细胞质中,除染色体外还有质粒。它是存在于细菌染色体外或附加于染色体上 的遗传物质,绝大多数由共价闭合环状双链 DNA 分子所构成,分子量较细菌染色体小,约 2~ 100×106 道尔顿。每个菌体内有一个或几个,也可能有很多个质粒,每个质粒可以有几个甚 至 50~100 个基因。不同质粒的基因可以发生重组,质粒基因与染色体基因间也可重组。很 多细菌,如杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌、根瘤土壤杆菌、金黄色葡萄球菌、乳酸链球菌等均 具质粒。 按其功能,质粒可分为:①致育因子(F 因子),它是最早发现的与细菌有性接合有关的 质粒;②抗药性质粒(R 因子),对某些抗生素或其他药物表现抗性;③大肠杆菌素质粒(Col 因子),使大肠杆菌能产生大肠杆菌素,以抑制其他细菌生长;④有的质粒对某些金属离子 具有抗性,包括碲(Te6+)、砷(As3+)、汞(Hg2+)、镍(Ni2+)、钻(Co2+)、银(Ag+ )、镉(Cd2+)等; ⑤有的质粒对紫外线、X 射线具有抗性。⑥在假单胞菌科中还发现了一类极为少见的分解性 质粒,能分解樟脑、二甲苯等。现在研究得较多而且较为清楚的是大肠杆菌的 F 因子、R 因 子和 Col 因子。 质粒可以从菌体内自行消失,也可通过物理化学手段,如用重金属、吖啶类染料或高温 处理将其消除或抑制;没有质粒的细菌,可通过接合、转化或转导等方式,从具有质粒的细 菌中获得,但不能自发产生。这一现象表明:质粒存在与否,无损于细菌生存。但是,许多 次生代谢产物如抗生素、色素等的产生、以至芽孢的形成,均受质粒的控制。质粒既能自我 复制、稳定遗传,也可插入细菌染色体中或其携带的外源 DNA 片段共同复制增殖;它可通过