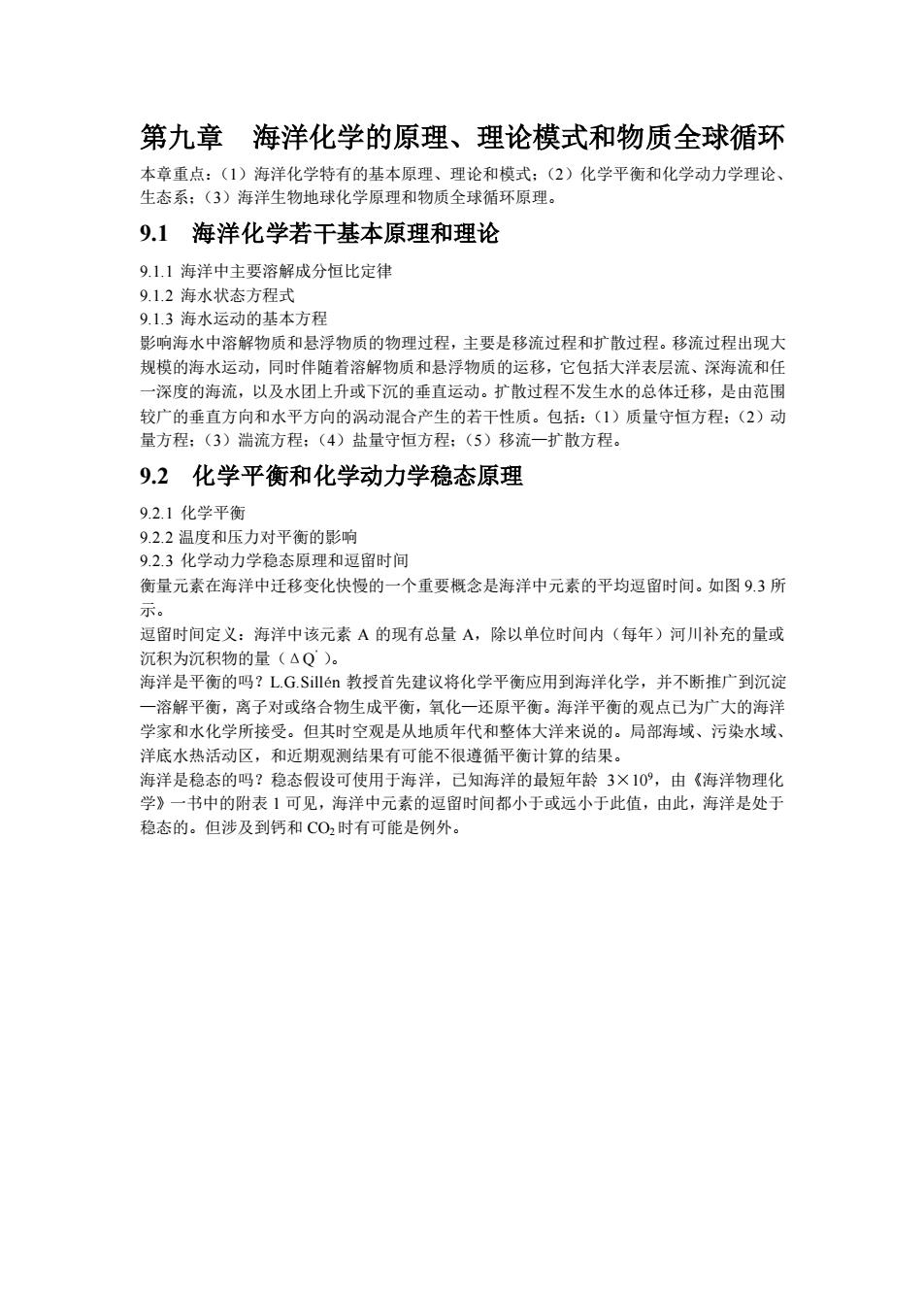

第九章 海洋化学的原理、理论模式和物质全球循环 本章重点:(1)海洋化学特有的基本原理、理论和模式;(2)化学平衡和化学动力学理论、 生态系;(3)海洋生物地球化学原理和物质全球循环原理。 9.1 海洋化学若干基本原理和理论 9.1.1 海洋中主要溶解成分恒比定律 9.1.2 海水状态方程式 9.1.3 海水运动的基本方程 影响海水中溶解物质和悬浮物质的物理过程,主要是移流过程和扩散过程。移流过程出现大 规模的海水运动,同时伴随着溶解物质和悬浮物质的运移,它包括大洋表层流、深海流和任 一深度的海流,以及水团上升或下沉的垂直运动。扩散过程不发生水的总体迁移,是由范围 较广的垂直方向和水平方向的涡动混合产生的若干性质。包括:(1)质量守恒方程;(2)动 量方程;(3)湍流方程;(4)盐量守恒方程;(5)移流—扩散方程。 9.2 化学平衡和化学动力学稳态原理 9.2.1 化学平衡 9.2.2 温度和压力对平衡的影响 9.2.3 化学动力学稳态原理和逗留时间 衡量元素在海洋中迁移变化快慢的一个重要概念是海洋中元素的平均逗留时间。如图 9.3 所 示。 逗留时间定义:海洋中该元素 A 的现有总量 A,除以单位时间内(每年)河川补充的量或 沉积为沉积物的量(ΔQ ’)。 海洋是平衡的吗?L.G.Sillén 教授首先建议将化学平衡应用到海洋化学,并不断推广到沉淀 —溶解平衡,离子对或络合物生成平衡,氧化—还原平衡。海洋平衡的观点已为广大的海洋 学家和水化学所接受。但其时空观是从地质年代和整体大洋来说的。局部海域、污染水域、 洋底水热活动区,和近期观测结果有可能不很遵循平衡计算的结果。 海洋是稳态的吗?稳态假设可使用于海洋,已知海洋的最短年龄 3×109,由《海洋物理化 学》一书中的附表 1 可见,海洋中元素的逗留时间都小于或远小于此值,由此,海洋是处于 稳态的。但涉及到钙和 CO2 时有可能是例外

第九章 海洋化学的原理、理论模式和物质全球循环 本章重点:(1)海洋化学特有的基本原理、理论和模式;(2)化学平衡和化学动力学理论、 生态系;(3)海洋生物地球化学原理和物质全球循环原理。 9.1 海洋化学若干基本原理和理论 9.1.1 海洋中主要溶解成分恒比定律 9.1.2 海水状态方程式 9.1.3 海水运动的基本方程 影响海水中溶解物质和悬浮物质的物理过程,主要是移流过程和扩散过程。移流过程出现大 规模的海水运动,同时伴随着溶解物质和悬浮物质的运移,它包括大洋表层流、深海流和任 一深度的海流,以及水团上升或下沉的垂直运动。扩散过程不发生水的总体迁移,是由范围 较广的垂直方向和水平方向的涡动混合产生的若干性质。包括:(1)质量守恒方程;(2)动 量方程;(3)湍流方程;(4)盐量守恒方程;(5)移流—扩散方程。 9.2 化学平衡和化学动力学稳态原理 9.2.1 化学平衡 9.2.2 温度和压力对平衡的影响 9.2.3 化学动力学稳态原理和逗留时间 衡量元素在海洋中迁移变化快慢的一个重要概念是海洋中元素的平均逗留时间。如图 9.3 所 示。 逗留时间定义:海洋中该元素 A 的现有总量 A,除以单位时间内(每年)河川补充的量或 沉积为沉积物的量(ΔQ ’)。 海洋是平衡的吗?L.G.Sillén 教授首先建议将化学平衡应用到海洋化学,并不断推广到沉淀 —溶解平衡,离子对或络合物生成平衡,氧化—还原平衡。海洋平衡的观点已为广大的海洋 学家和水化学所接受。但其时空观是从地质年代和整体大洋来说的。局部海域、污染水域、 洋底水热活动区,和近期观测结果有可能不很遵循平衡计算的结果。 海洋是稳态的吗?稳态假设可使用于海洋,已知海洋的最短年龄 3×109,由《海洋物理化 学》一书中的附表 1 可见,海洋中元素的逗留时间都小于或远小于此值,由此,海洋是处于 稳态的。但涉及到钙和 CO2 时有可能是例外

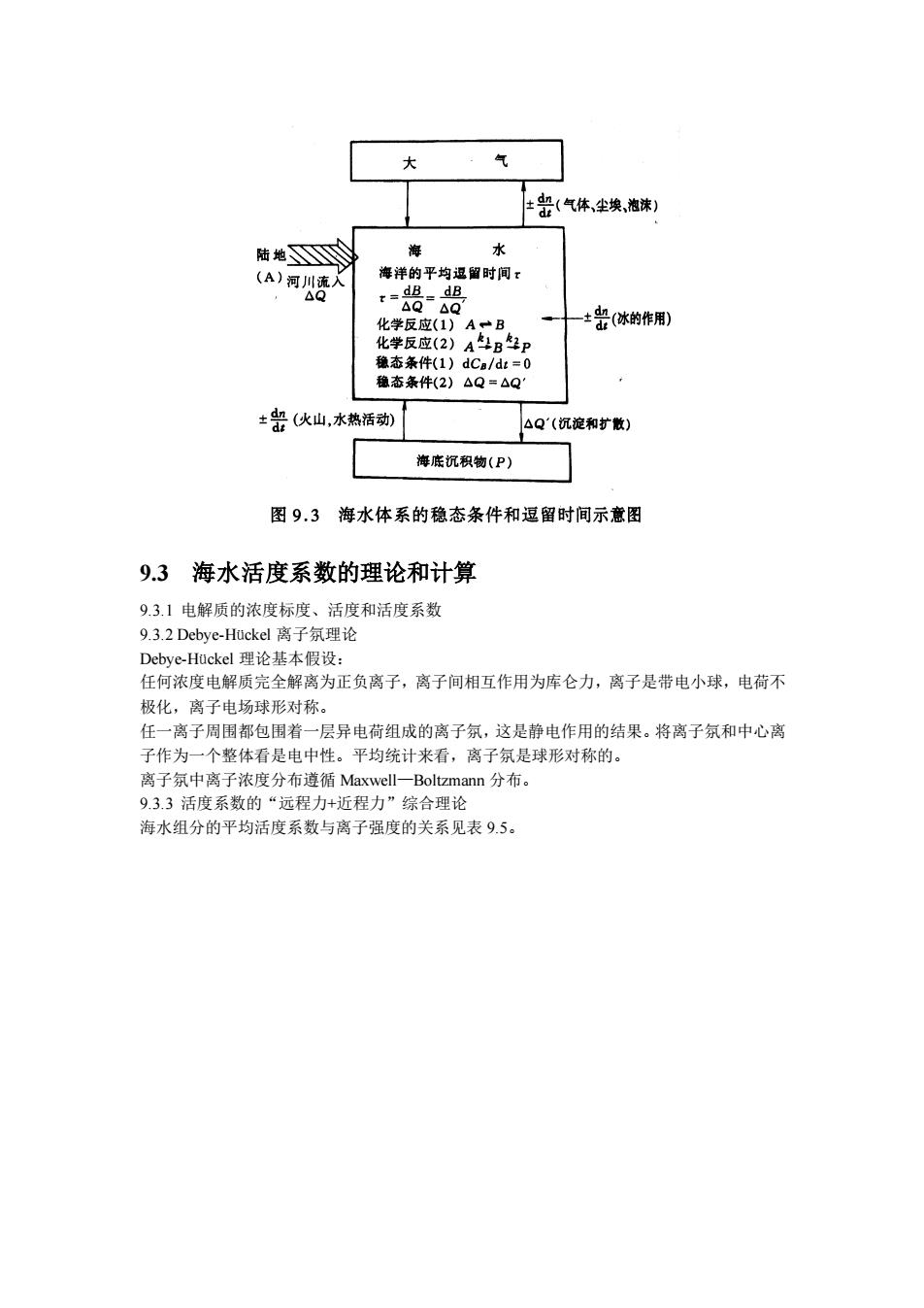

9.3 海水活度系数的理论和计算 9.3.1 电解质的浓度标度、活度和活度系数 9.3.2 Debye-Hückel 离子氛理论 Debye-Hückel 理论基本假设: 任何浓度电解质完全解离为正负离子,离子间相互作用为库仑力,离子是带电小球,电荷不 极化,离子电场球形对称。 任一离子周围都包围着一层异电荷组成的离子氛,这是静电作用的结果。将离子氛和中心离 子作为一个整体看是电中性。平均统计来看,离子氛是球形对称的。 离子氛中离子浓度分布遵循 Maxwell—Boltzmann 分布。 9.3.3 活度系数的“远程力+近程力”综合理论 海水组分的平均活度系数与离子强度的关系见表 9.5

9.3 海水活度系数的理论和计算 9.3.1 电解质的浓度标度、活度和活度系数 9.3.2 Debye-Hückel 离子氛理论 Debye-Hückel 理论基本假设: 任何浓度电解质完全解离为正负离子,离子间相互作用为库仑力,离子是带电小球,电荷不 极化,离子电场球形对称。 任一离子周围都包围着一层异电荷组成的离子氛,这是静电作用的结果。将离子氛和中心离 子作为一个整体看是电中性。平均统计来看,离子氛是球形对称的。 离子氛中离子浓度分布遵循 Maxwell—Boltzmann 分布。 9.3.3 活度系数的“远程力+近程力”综合理论 海水组分的平均活度系数与离子强度的关系见表 9.5

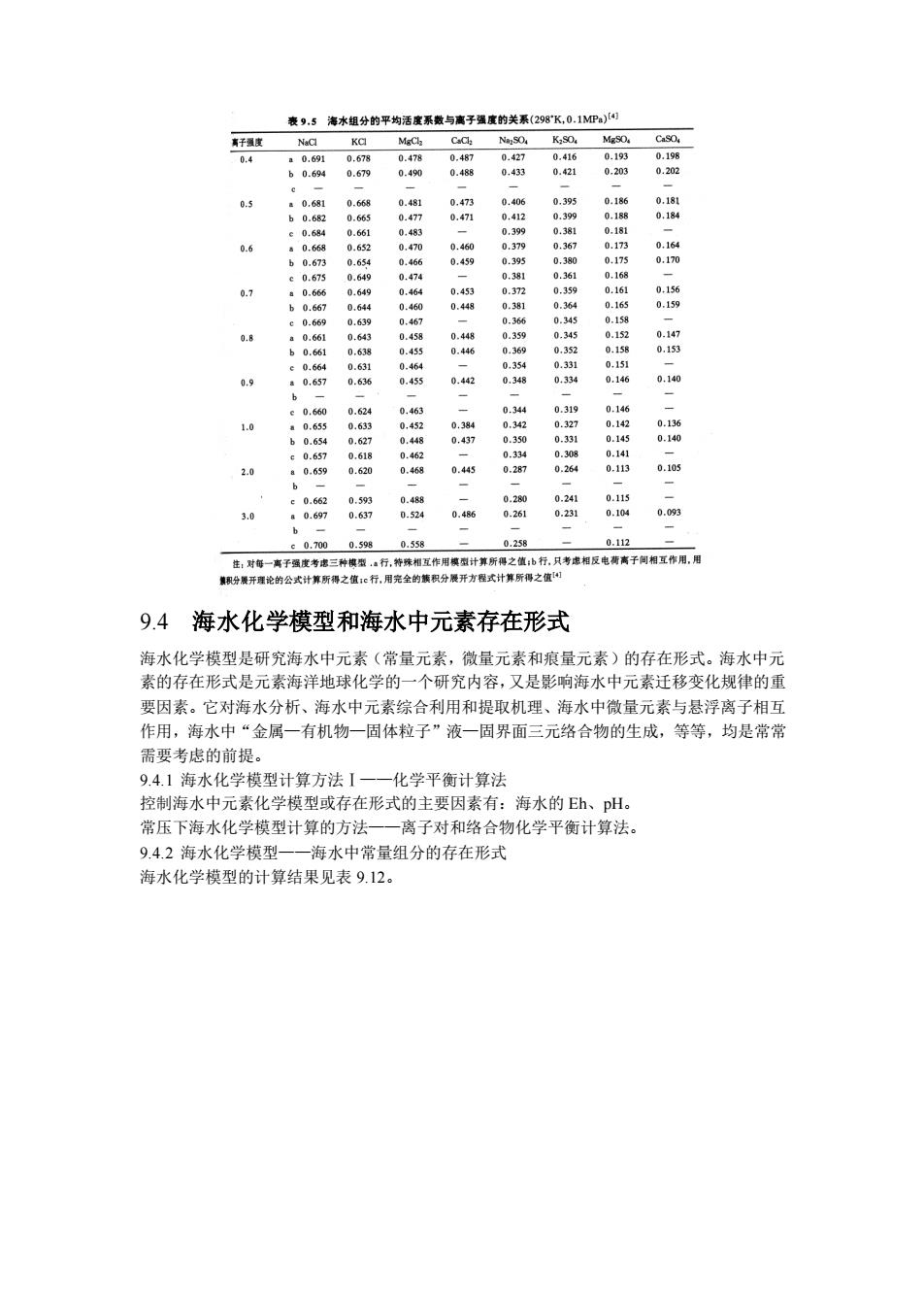

9.4 海水化学模型和海水中元素存在形式 海水化学模型是研究海水中元素(常量元素,微量元素和痕量元素)的存在形式。海水中元 素的存在形式是元素海洋地球化学的一个研究内容,又是影响海水中元素迁移变化规律的重 要因素。它对海水分析、海水中元素综合利用和提取机理、海水中微量元素与悬浮离子相互 作用,海水中“金属—有机物—固体粒子”液—固界面三元络合物的生成,等等,均是常常 需要考虑的前提。 9.4.1 海水化学模型计算方法Ⅰ——化学平衡计算法 控制海水中元素化学模型或存在形式的主要因素有:海水的 Eh、pH。 常压下海水化学模型计算的方法——离子对和络合物化学平衡计算法。 9.4.2 海水化学模型——海水中常量组分的存在形式 海水化学模型的计算结果见表 9.12

9.4 海水化学模型和海水中元素存在形式 海水化学模型是研究海水中元素(常量元素,微量元素和痕量元素)的存在形式。海水中元 素的存在形式是元素海洋地球化学的一个研究内容,又是影响海水中元素迁移变化规律的重 要因素。它对海水分析、海水中元素综合利用和提取机理、海水中微量元素与悬浮离子相互 作用,海水中“金属—有机物—固体粒子”液—固界面三元络合物的生成,等等,均是常常 需要考虑的前提。 9.4.1 海水化学模型计算方法Ⅰ——化学平衡计算法 控制海水中元素化学模型或存在形式的主要因素有:海水的 Eh、pH。 常压下海水化学模型计算的方法——离子对和络合物化学平衡计算法。 9.4.2 海水化学模型——海水中常量组分的存在形式 海水化学模型的计算结果见表 9.12

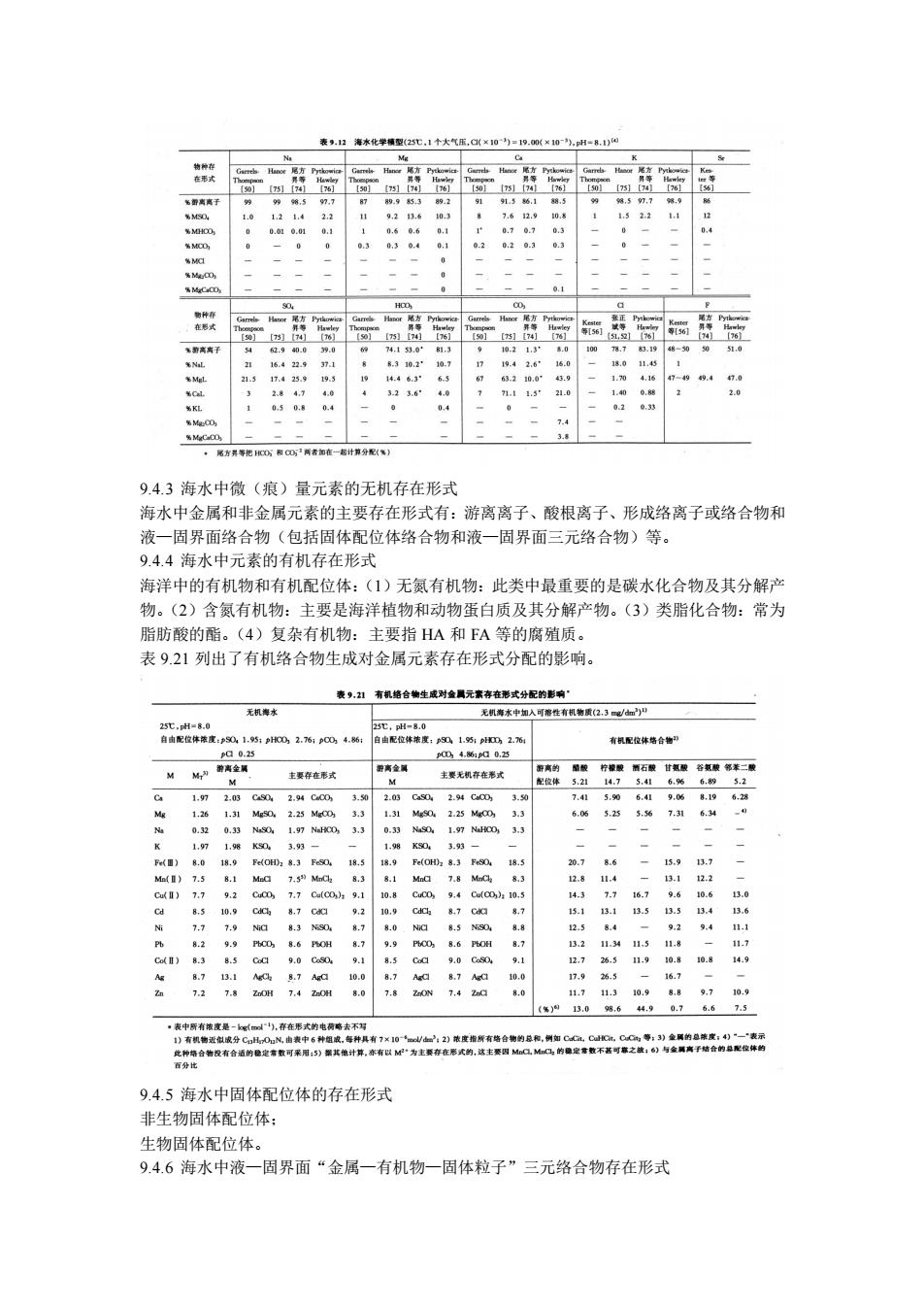

9.4.3 海水中微(痕)量元素的无机存在形式 海水中金属和非金属元素的主要存在形式有:游离离子、酸根离子、形成络离子或络合物和 液—固界面络合物(包括固体配位体络合物和液—固界面三元络合物)等。 9.4.4 海水中元素的有机存在形式 海洋中的有机物和有机配位体:(1)无氮有机物:此类中最重要的是碳水化合物及其分解产 物。(2)含氮有机物:主要是海洋植物和动物蛋白质及其分解产物。(3)类脂化合物:常为 脂肪酸的酯。(4)复杂有机物:主要指 HA 和 FA 等的腐殖质。 表 9.21 列出了有机络合物生成对金属元素存在形式分配的影响。 9.4.5 海水中固体配位体的存在形式 非生物固体配位体; 生物固体配位体。 9.4.6 海水中液—固界面“金属—有机物—固体粒子”三元络合物存在形式

9.4.3 海水中微(痕)量元素的无机存在形式 海水中金属和非金属元素的主要存在形式有:游离离子、酸根离子、形成络离子或络合物和 液—固界面络合物(包括固体配位体络合物和液—固界面三元络合物)等。 9.4.4 海水中元素的有机存在形式 海洋中的有机物和有机配位体:(1)无氮有机物:此类中最重要的是碳水化合物及其分解产 物。(2)含氮有机物:主要是海洋植物和动物蛋白质及其分解产物。(3)类脂化合物:常为 脂肪酸的酯。(4)复杂有机物:主要指 HA 和 FA 等的腐殖质。 表 9.21 列出了有机络合物生成对金属元素存在形式分配的影响。 9.4.5 海水中固体配位体的存在形式 非生物固体配位体; 生物固体配位体。 9.4.6 海水中液—固界面“金属—有机物—固体粒子”三元络合物存在形式

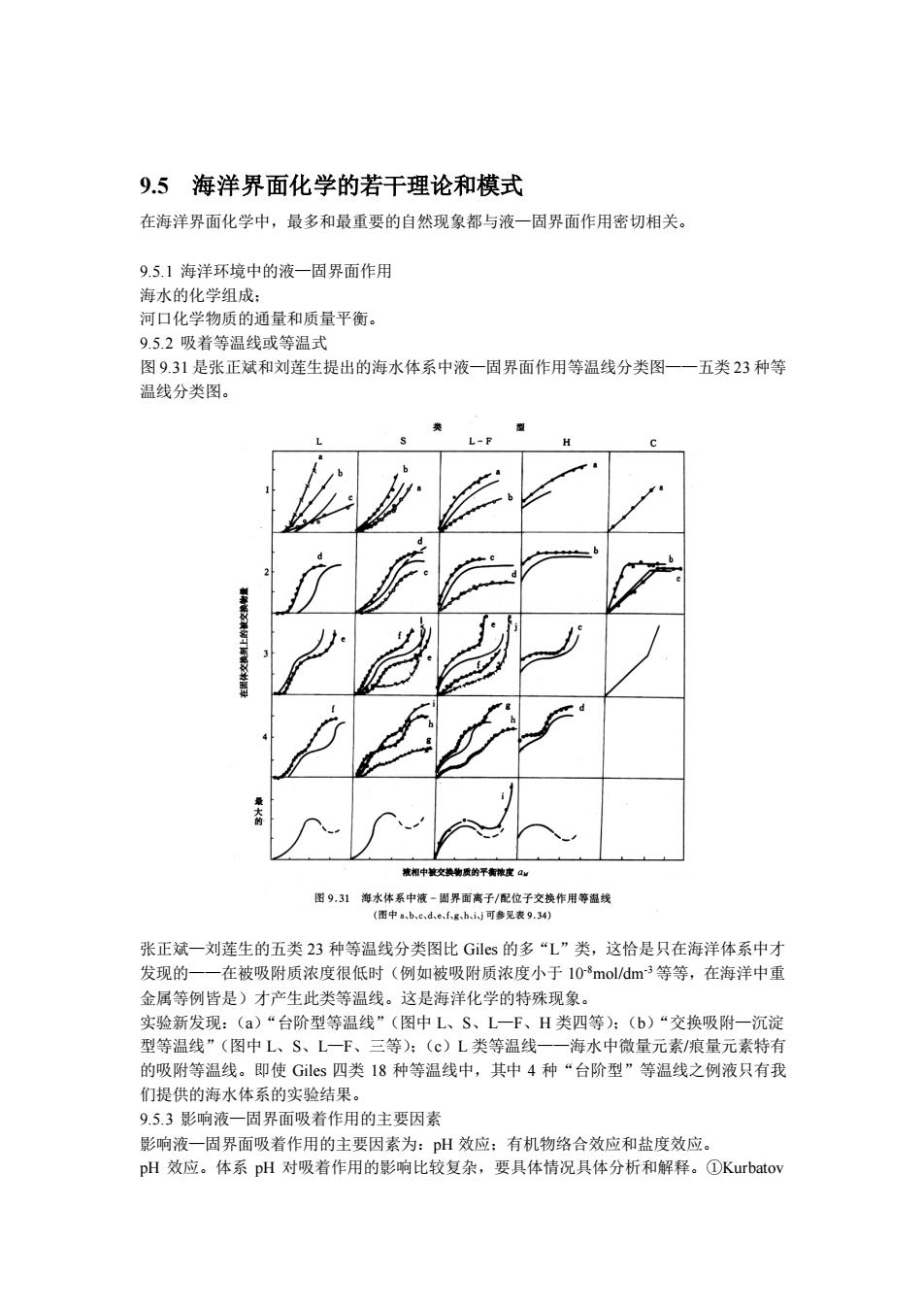

9.5 海洋界面化学的若干理论和模式 在海洋界面化学中,最多和最重要的自然现象都与液—固界面作用密切相关。 9.5.1 海洋环境中的液—固界面作用 海水的化学组成; 河口化学物质的通量和质量平衡。 9.5.2 吸着等温线或等温式 图 9.31 是张正斌和刘莲生提出的海水体系中液—固界面作用等温线分类图——五类 23 种等 温线分类图。 张正斌—刘莲生的五类 23 种等温线分类图比 Giles 的多“L”类,这恰是只在海洋体系中才 发现的——在被吸附质浓度很低时(例如被吸附质浓度小于 10-8mol/dm-3 等等,在海洋中重 金属等例皆是)才产生此类等温线。这是海洋化学的特殊现象。 实验新发现:(a)“台阶型等温线”(图中 L、S、L—F、H 类四等);(b)“交换吸附—沉淀 型等温线”(图中 L、S、L—F、三等);(c)L 类等温线——海水中微量元素/痕量元素特有 的吸附等温线。即使 Giles 四类 18 种等温线中,其中 4 种“台阶型”等温线之例液只有我 们提供的海水体系的实验结果。 9.5.3 影响液—固界面吸着作用的主要因素 影响液—固界面吸着作用的主要因素为:pH 效应;有机物络合效应和盐度效应。 pH 效应。体系 pH 对吸着作用的影响比较复杂,要具体情况具体分析和解释。①Kurbatov

9.5 海洋界面化学的若干理论和模式 在海洋界面化学中,最多和最重要的自然现象都与液—固界面作用密切相关。 9.5.1 海洋环境中的液—固界面作用 海水的化学组成; 河口化学物质的通量和质量平衡。 9.5.2 吸着等温线或等温式 图 9.31 是张正斌和刘莲生提出的海水体系中液—固界面作用等温线分类图——五类 23 种等 温线分类图。 张正斌—刘莲生的五类 23 种等温线分类图比 Giles 的多“L”类,这恰是只在海洋体系中才 发现的——在被吸附质浓度很低时(例如被吸附质浓度小于 10-8mol/dm-3 等等,在海洋中重 金属等例皆是)才产生此类等温线。这是海洋化学的特殊现象。 实验新发现:(a)“台阶型等温线”(图中 L、S、L—F、H 类四等);(b)“交换吸附—沉淀 型等温线”(图中 L、S、L—F、三等);(c)L 类等温线——海水中微量元素/痕量元素特有 的吸附等温线。即使 Giles 四类 18 种等温线中,其中 4 种“台阶型”等温线之例液只有我 们提供的海水体系的实验结果。 9.5.3 影响液—固界面吸着作用的主要因素 影响液—固界面吸着作用的主要因素为:pH 效应;有机物络合效应和盐度效应。 pH 效应。体系 pH 对吸着作用的影响比较复杂,要具体情况具体分析和解释。①Kurbatov