印泥钤印于纸的方式。因此,封泥与作为信验的玺印 同时俱来而又先行废退.中国印章史按照用印方式 的不同可以划分为封泥时代和钤朱时代两个阶段。 由于封泥使用历史的遥远,后世人们对它不能 及时认识,在此之前的漫长年代中封泥即使有零星 出土也容易被人误认为是不值之物。加上泥质易 碎,在归金石学还未将研究的视野延伸到陶瓦遗文 …封泥的发现与古代封泥的使用 之前,它们被长期湮没、废弃是很自然的。 刘喜海曾在关中一带访古,搜求古董遗珍,咸 丰二年(1852),他辑成《长安获古编》,书中录入封 泥三十枚,除了所收早期四川所出封泥外,还增加 了一批陕西所发现的封泥,并明确了封泥的用途, 这是封泥研究史上的一个进步。 早期注意到封泥的还有金石家兼书画篆刻家 赵之谦,他在同治三年(1864)成书的《补寰宇访碑 录》中,转录了吴荣光《筠清馆金石》所提到的六枚 封泥,只是他仍陈陈相因“泥范”之说,并在书的按 语中说到:“印范为向来金石家所未载,道光初蜀中 出土凡百余枚,刘方伯喜海亦有藏者,兹据所见录 入。”其时刘喜海的《长安获古编》已成书十多年, 说明赵之谦可能并未寓目。 真正对封泥的性质作出正确而比较具体结论 的是晚清金石学家、文学家刘鹗,在他所编的《铁云 藏陶》中有《铁云藏封泥》一卷,著录封泥一百十四 枚。刘鹗在自序中说:“泥封者,古人封苞苴之泥而 加印者也。封背麻丝黏著往往可见,在昔不见于著 录,自吴荷屋《筠清馆金石》始录六枚,称为印范, 误以为铸印之范也。”“苞苴”是指财货礼物的包 裹,称封泥为“封苞苴之泥而加印者”,范围界定还 3

封泥:发现与研究 FENG NI FA XIAN YU YAN JIU 不完整,但却摆脱了“印范”之说的陈见,初步揭开 了古代印章使用方式的谜团,并由此引起了晚清时 代封泥收藏和研究风气的兴盛。 其后,在收藏,研讨古代金石文字遗物风气浓 厚的齐鲁之地,也成为封泥发现、藏辑的又一重镇。 由于郭裕之、陈介祺等人的热衷搜求,山东所出大 批封泥,陆续被集中保存下来。刘鹨的《铁云裁封 泥》和罗振玉编印的《郑厂所裁封泥》,开启了封泥 专谱的先例。 随着晚清以来封泥的不断出土,一百多年来针 对封泥实物中所传递的种种信息的研究,使人们对 古代封泥的使用范围及使用的方法有了比较具体 清晰的了解。在春秋战国以后长达千余年时间里, 官私印章的使用及其征信、标记功能主要是借助封 泥这一物质形态表现出来的,可以说,玺印的使用 与封泥不可分离,以印封泥,也即是玺印在当时社 概述·……封泥的发现与古代封泥的使用 会生活中的主要实用意义。那么,封印在古代社会 中被使用于哪些方面,它的具体方法又是怎样的呢? 封泥在春秋战国至魏晋时代的使用,涉及的环 节很多,生产、流通和行政、管理等方面都有广泛的 使用。它的根本原理在于:在纸张尚未发明或者未 普遍使用的条件下,通过在封闭文书、物件或者作 为信用标识的特定软泥上抑以印记的形式,起到凭 信或防止非法启封的作用。使用封泥的方法主要是 将需要保存或运输转递的公私物品,简牍文书捆扎 或以囊盛装,在结扎或封口处以泥团封护,并在上 面抑印官私玺印。至于其具体的形式,则随着时代 的演进和不同的封护对象而有所变化。对此我们在 后面还要谈到

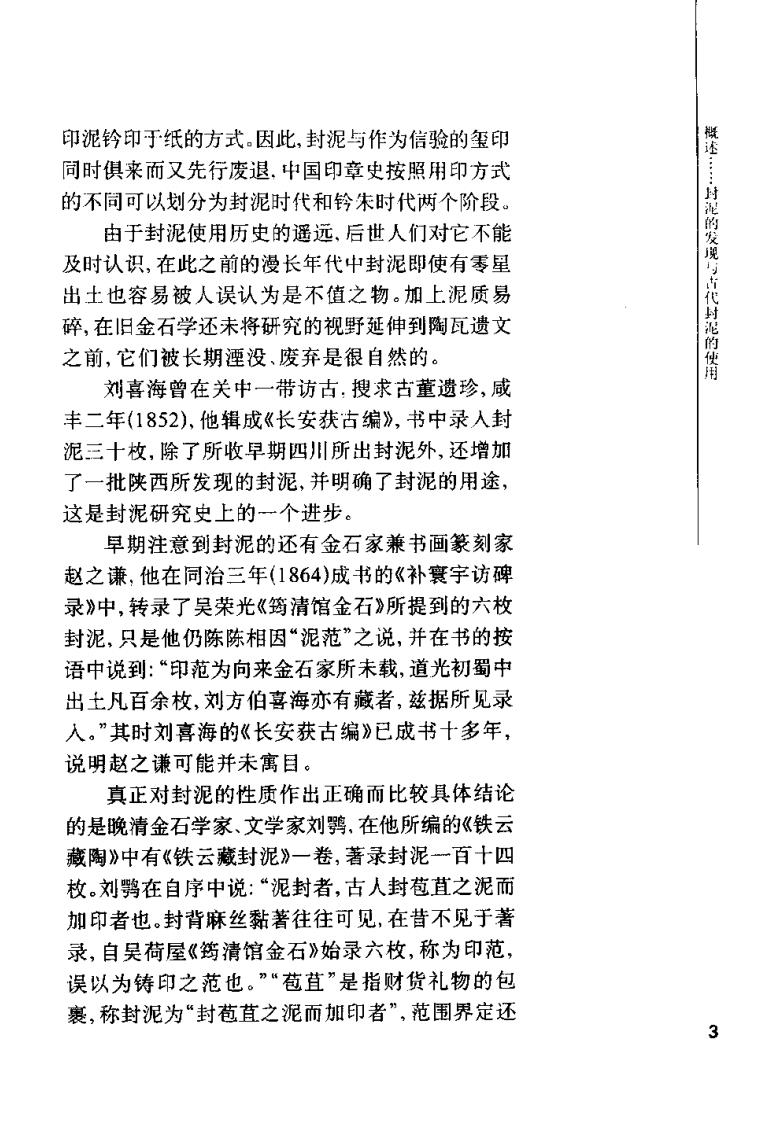

⊕ 概述……封泥的发现与古代封泥的使用 二号基相饰中的“纹"字封泥 二号基陶罐上的封泥 图2包山楚墓出土封泥 古代封泥主要用于封护文书和货物两大方面。 在先秦文献中,已有以印封书、封物的记载。但是封 泥保存不易,战国以前的封泥,目前还无确切的实物 发现。1986年至1987年,湖北包山楚墓发掘出土封 泥十多枚。这些封泥分别出于多个陶罐的内、外口及 棺饰的丝绵被上,显然是用以封物的。这里透露了当 时以印封物已经十分流行。值得注意的是,与陶罐并 出的封泥,有的还完好地保存着当时的形态(图2)。 使我们真切地了解到先秦时代封物的一般形式。另 外,有的陶罐上,封泥尚粘附于结扎罐口的绳结上, 封泥下并插 有一竹质的 “签牌”,“签 牌”上书有文 字,这种“签 牌”,实即文 献中所说的 “褐”,也是 “检”的雏形。 包山二号墓 图3邾吴 5

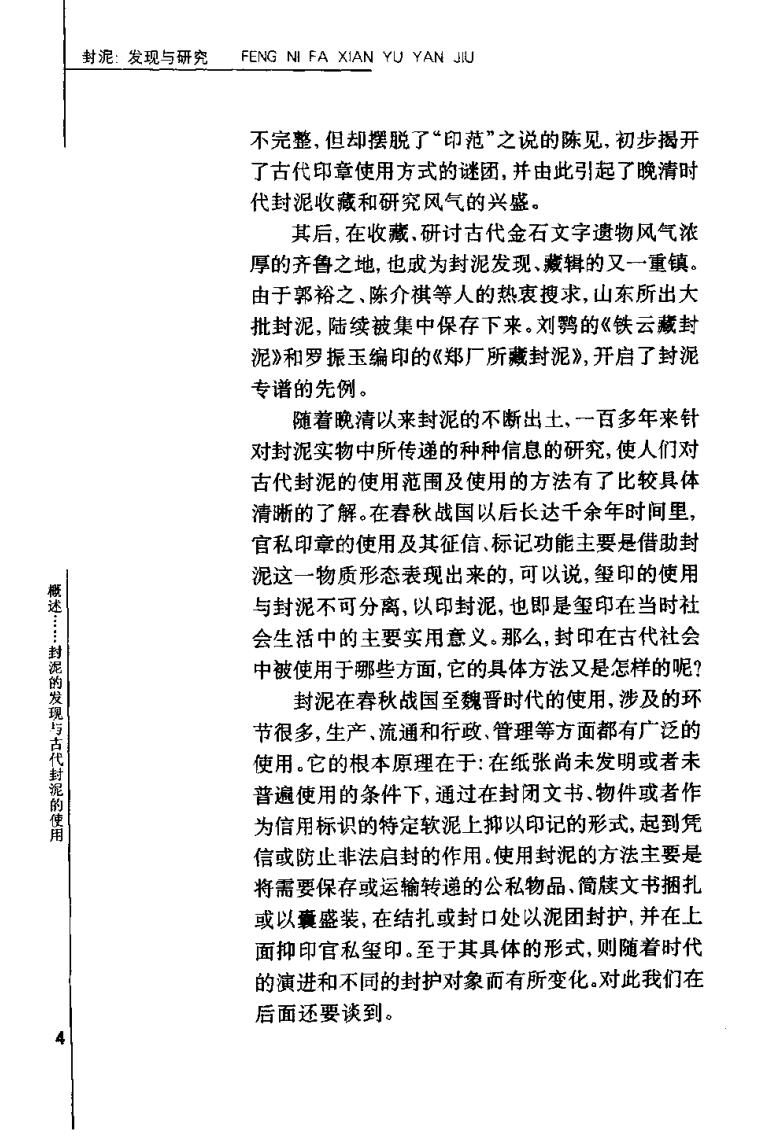

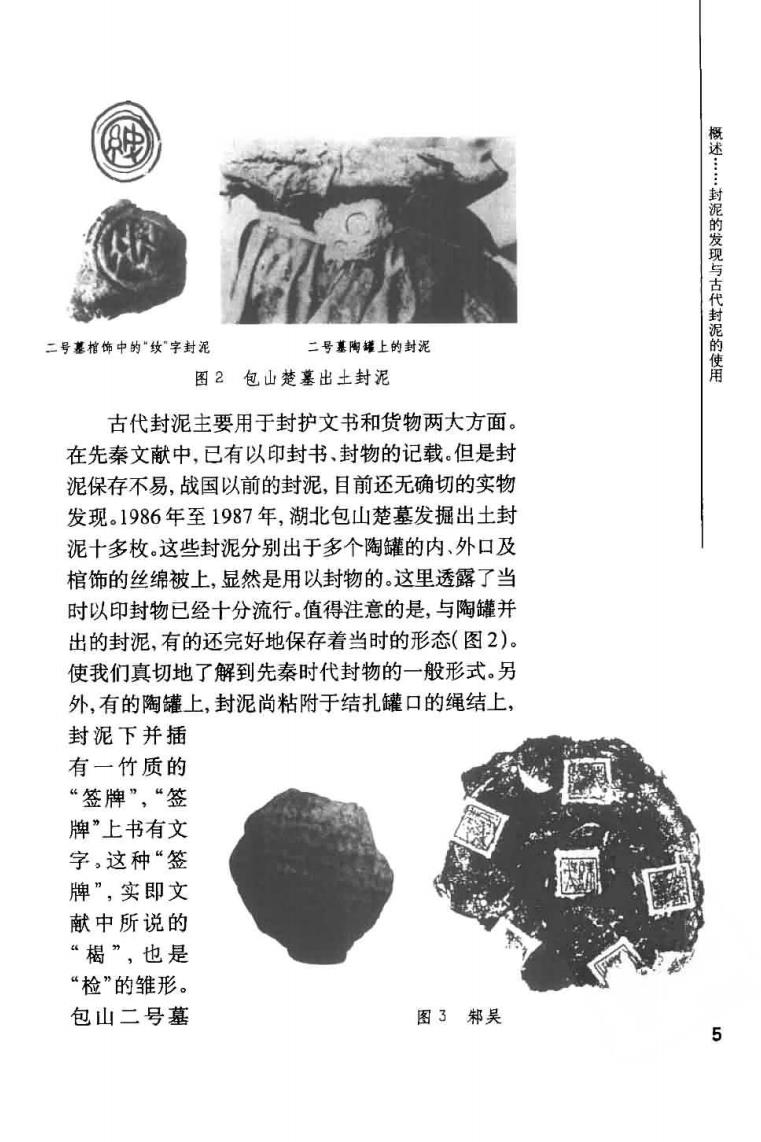

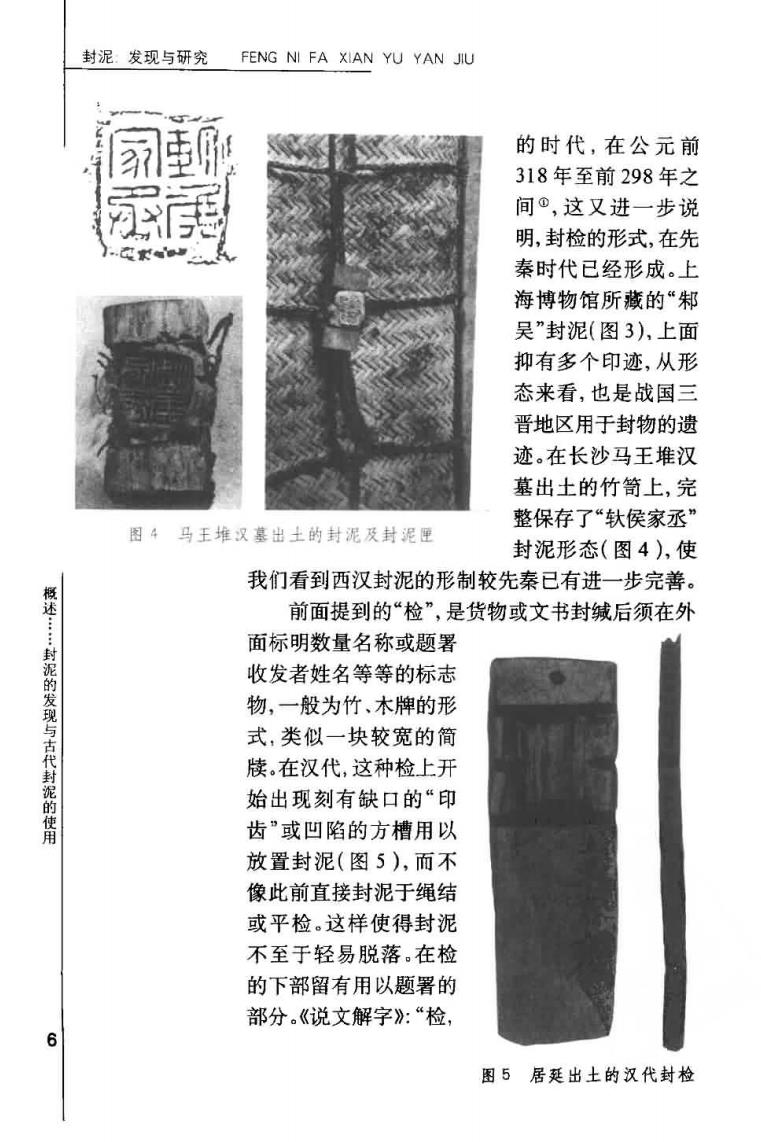

封泥:发现与研究 FENG NI FA XIAN YU YAN JIU 家 的时代,在公元前 318年至前298年之 间①,这又进一步说 明,封检的形式,在先 秦时代已经形成。上 海博物馆所藏的“邾 吴”封泥(图3),上面 抑有多个印迹,从形 态来看,也是战国三 晋地区用于封物的遗 迹。在长沙马王堆汉 墓出土的竹笥上,完 整保存了“软侯家丞” 图4马王堆汉墓出土的封泥及泥匣 封泥形态(图4),使 我们看到西汉封泥的形制较先秦已有进一步完善。 前面提到的“检”,是货物或文书封缄后须在外 概述……封泥的发现与古代封泥的使用 面标明数量名称或题署 收发者姓名等等的标志 物,一般为竹、木牌的形 式,类似一块较宽的简 牍。在汉代,这种检上开 始出现刻有缺口的“印 齿”或凹陷的方槽用以 放置封泥(图5),而不 像此前直接封泥于绳结 或平检。这样使得封泥 不至于轻易脱落。在检 的下部留有用以题署的 部分。《说文解字》:“检, 6 图5居延出土的汉代封检

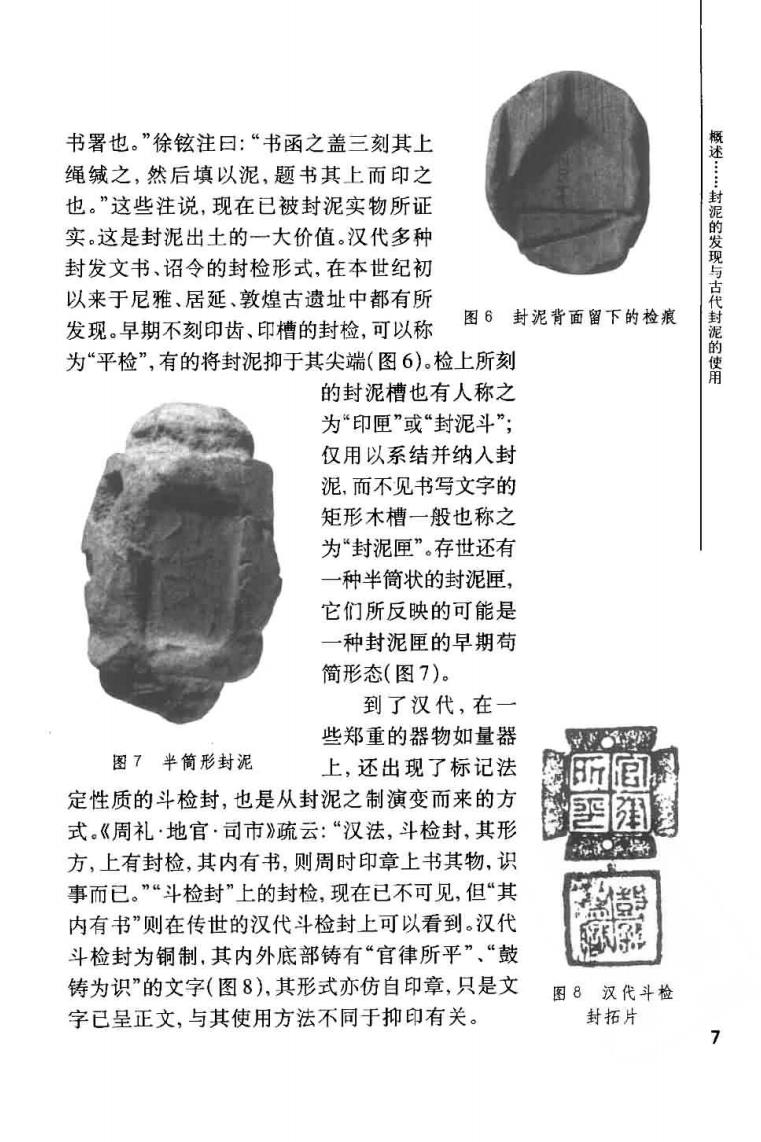

书署也。”徐铉注日:“书函之盖三刻其上 概述, 绳缄之,然后填以泥,题书其上而印之 也。”这些注说,现在已被封泥实物所证 实。这是封泥出土的一大价值。汉代多种 封发文书、诏令的封检形式,在本世纪初 ……封泥的发现与古代 以来于尼雅、居延、敦煌古遗址中都有所 图6封泥背面留下的检痕 发现。早期不刻印齿、印槽的封检,可以称 必 为“平检”,有的将封泥抑于其尖端(图6)检上所刻 使用 的封泥槽也有人称之 为“印匣”或“封泥斗”; 仅用以系结并纳入封 泥,而不见书写文字的 矩形木槽一般也称之 为“封泥匣”。存世还有 一种半筒状的封泥厘, 它们所反映的可能是 一种封泥匣的早期苟 简形态(图7)。 到了汉代,在一 些郑重的器物如量器 图7半筒形封泥 上,还出现了标记法 行 定性质的斗检封,也是从封泥之制演变而来的方 式。《周礼·地官·司市》疏云:“汉法,斗检封,其形 雯角 方,上有封检,其内有书,则周时印章上书其物,识 事而已。”“斗检封”上的封检,现在已不可见,但“其 内有书”则在传世的汉代斗检封上可以看到。汉代 斗检封为铜制,其内外底部铸有“官律所平”、“鼓 铸为识”的文字(图8),其形式亦仿自印章,只是文 图8汉代斗检 字已呈正文,与其使用方法不同于抑印有关。 封拓片