运城学院教案 生命科学系(部) 2021-2022学年第二学期 教研室名称 园林教研室 课程名称 园林植物遗传育种 课程代码 093024B 课程类型 专业选修课 授课教师 谭炯锐 职 称 副教授 谭炯锐

运城学院教案 生命科学系(部) 2021-2022 学年 第 二 学期 教 研 室 名 称 园林教研室 课 程 名 称 园林植物遗传育种 课 程 代 码 093024B 课 程 类 型 专业选修课 授 课 教 师 谭炯锐 职 称 副教授

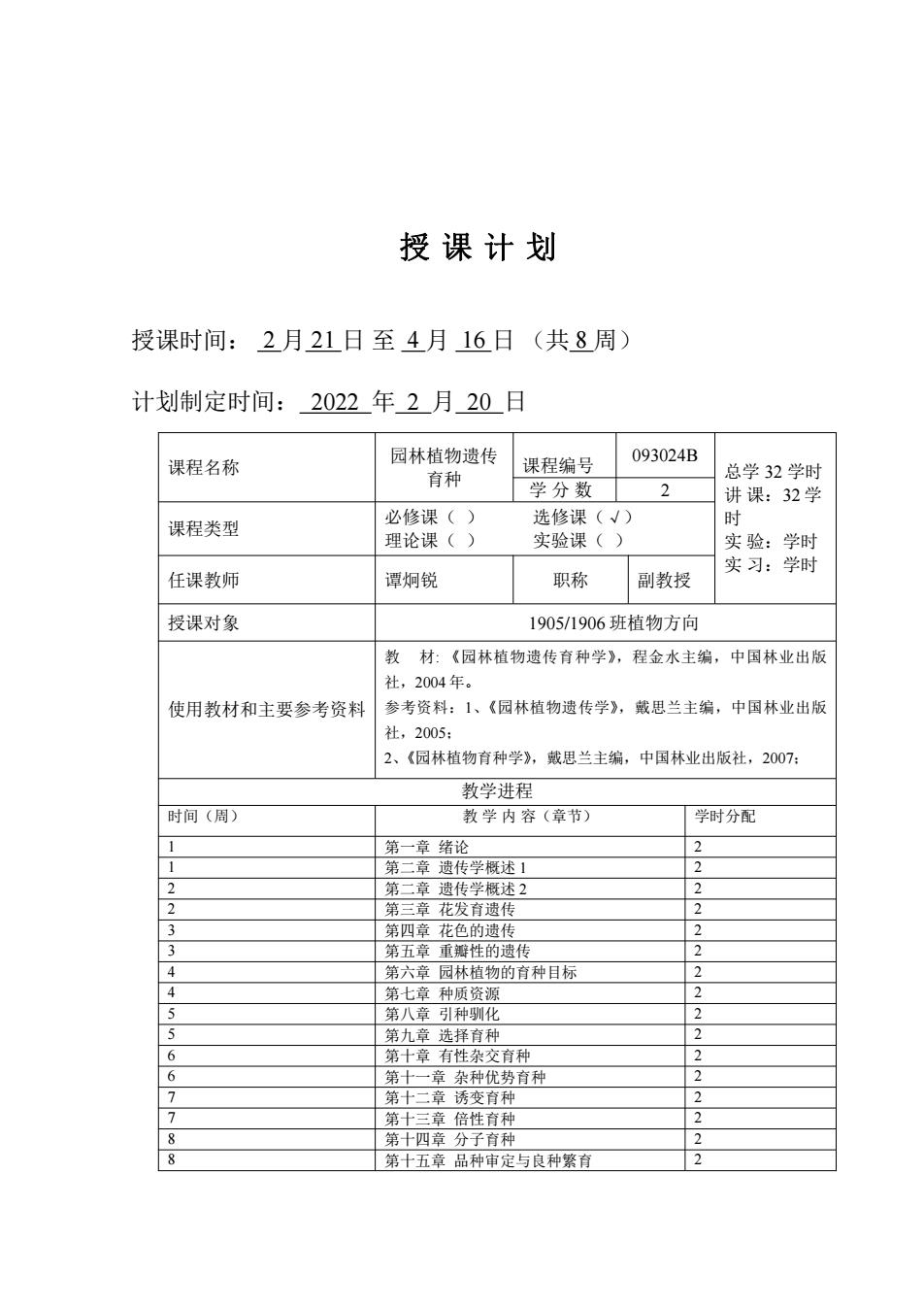

授课计划 授课时间:2月21日至4月16日(共8周) 计划制定时间:2022年2月20日 课程名称 园林植物遗传 093024B 育种 课程编号 总学32学时 学分数2 课程类型 必修课() 选修课(√) 讲课:32学 理论课() 实验课() 实验:学时 实习:学时 任课教师 谭炯锐 职称 副教授 授课对象 1905/1906班植物方向 教材:《园林植物遗传育种学》,程金水主编,中国林业出版 社,2004年 使用教材和主要参考资料 参考资料:1、《园林植物遗传学》,戴思兰主编,中国林业出版 社,2005: 2、《园林植物育种学),戴思兰主编,中国林业出版社,2007: 教学进程 时间(周) 教学内容(章节 学时分 第一竞论 第二章遗传学概述1 第二章遗传学概述2 2 第三章花发育遗传 第四章花色的遗传 第九章选样育种 第十音有性杂方有种 2 第十一章杂种优势育种 第十二章诱变育种 第十三章倍性育种

授 课 计 划 授课时间: 2 月 21 日 至 4 月 16 日 (共 8 周) 计划制定时间: 2022 年 2 月 20 日 课程名称 园林植物遗传 育种 课程编号 093024B 总学 32 学时 讲 课:32 学 时 实 验:学时 实 习:学时 学 分 数 2 课程类型 必修课( ) 选修课(√) 理论课( ) 实验课( ) 任课教师 谭炯锐 职称 副教授 授课对象 1905/1906 班植物方向 使用教材和主要参考资料 教 材: 《园林植物遗传育种学》,程金水主编,中国林业出版 社,2004 年。 参考资料:1、《园林植物遗传学》,戴思兰主编,中国林业出版 社,2005; 2、《园林植物育种学》,戴思兰主编,中国林业出版社,2007; 教学进程 时间(周) 教 学 内 容(章节) 学时分配 1 第一章 绪论 2 1 第二章 遗传学概述 1 2 2 第二章 遗传学概述 2 2 2 第三章 花发育遗传 2 3 第四章 花色的遗传 2 3 第五章 重瓣性的遗传 2 4 第六章 园林植物的育种目标 2 4 第七章 种质资源 2 5 第八章 引种驯化 2 5 第九章 选择育种 2 6 第十章 有性杂交育种 2 6 第十一章 杂种优势育种 2 7 第十二章 诱变育种 2 7 第十三章 倍性育种 2 8 第十四章 分子育种 2 8 第十五章 品种审定与良种繁育 2

《园林植物遗传育种》教案 课程名称:园林植物遗传有种/The Genetics and Breeding of Garden Plants 学时:32 学分:2 先修课程:园林树木学,花卉学,遗传学,植物生理学,生物化学 适用专业:园林 开课系:生命科学系 参考书: 1、《园林植物遗传学》,戴思兰主编,中国林业出版社,2005: 2、《园林植物育种学》,戴思兰主编,中国林业出版社,2007: 3、《园艺植物育种学实验指导》,申书兴主编,中国农业大学出版社,2002: 4、《实验园艺学》,韩振海、陈昆松主编,高等教育出版社,2006。 教学模式:课堂教学 教学手段:常规教学手段,多媒体教学,翻转课堂,案例教学等手段

《园林植物遗传育种》教案 课程名称:园林植物遗传育种/ The Genetics and Breeding of Garden Plants 学 时:32 学 分:2 先修课程:园林树木学,花卉学,遗传学,植物生理学,生物化学, 适用专业:园林 开 课 系:生命科学系 参 考 书: 1、《园林植物遗传学》,戴思兰主编,中国林业出版社,2005; 2、《园林植物育种学》,戴思兰主编,中国林业出版社,2007; 3、《园艺植物育种学实验指导》,申书兴主编,中国农业大学出版社,2002; 4、《实验园艺学》,韩振海、陈昆松主编,高等教育出版社,2006。 教学模式:课堂教学 教学手段:常规教学手段,多媒体教学,翻转课堂,案例教学等手段

《园林植物遗传育种》教案 (第1次课2学时) 一、授课题目 第一章绪论 二、教学目的和要求 1.了解园林植物遗传有种学的主要内容、发展概况: 2.了解遗传学、有种学和良种繁有学的关系。 三、教学重点和难点和课程思政要点 教学重点:园林植物育种学的概念:品种的概念与特征。 教学难点:品种与种、变种的关系。 课程思政:介绍国内外园林植物遗传育种的历史以及发展现状,展示我国园林植物育种 领域在历史上的辉煌和近代的衰落,搜集我国当代园林植物育种家研究背后的故事,增 强学生民族自豪感和学生努力学习园林植物遗传育种的紧迫感和使命感。 四、教学内容 1遗传学研究的对象和任务 1.1研究的对象 生物区别于非生物的共同特点是繁殖,有了繁殖就有遗传变异。遗传学作为一门系 统的科学是20世纪发展起来的,其名称是英国的贝特生(W.Bateson)1909年提出的. 遗传学(气genetics):是研究生物遗传和变异的科学。 遗传(heredity):是生物的亲代与子代之间性状的相似性。 变异(variation):是生物的亲代与子代之间和子代的不同个体之间性状的相异性。变 异,可分为可遗传的变异和不可遗传的变异。 遗传和变异是生物界最普遍和最基本的两个特征,遗传学研究就是以微生物、植物

《园林植物遗传育种》教案 (第 1 次课 2 学时) 一、授课题目 第一章 绪论 二、教学目的和要求 1. 了解园林植物遗传育种学的主要内容、发展概况; 2. 了解遗传学、育种学和良种繁育学的关系。 三、教学重点和难点和课程思政要点 教学重点:园林植物育种学的概念;品种的概念与特征。 教学难点:品种与种、变种的关系。 课程思政:介绍国内外园林植物遗传育种的历史以及发展现状,展示我国园林植物育种 领域在历史上的辉煌和近代的衰落,搜集我国当代园林植物育种家研究背后的故事,增 强学生民族自豪感和学生努力学习园林植物遗传育种的紧迫感和使命感。 四、教学内容 1 遗传学研究的对象和任务 1.1 研究的对象 生物区别于非生物的共同特点是繁殖,有了繁殖就有遗传变异。遗传学作为一门系 统的科学是 20 世纪发展起来的,其名称是英国的贝特生(W. Bateson)1909 年提出的。 遗传学(genetics):是研究生物遗传和变异的科学。 遗传(heredity):是生物的亲代与子代之间性状的相似性。 变异(variation):是生物的亲代与子代之间和子代的不同个体之间性状的相异性。变 异,可分为可遗传的变异和不可遗传的变异。 遗传和变异是生物界最普遍和最基本的两个特征,遗传学研究就是以微生物、植物

动物和人类为对象,研究他们的遗传和变异。遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、 发展的,没有遗传不可能保持性状和物种的相对稳定性:没有变异不会产生新的性状, 也就不可能有物种的进化和新品种的选有,而生物和环境是统一的,研究生物必须密切 联系其环境。 1.2遗传学研究的任务 闸明生物遗传和变异的现象及其表现的规律,深入探索生物遗传和变异的原因及其 物质基础,揭示其内在的规律,从而进一步指导动植物和微生物的育种实践,提高医学 水平,为人民谋福利,即运用遗传变异的客观规律,使之成为改造生物的有力武器。 2遗传学的发展 18世纪下半叶和19世纪上半叶,由拉马克和达尔文对生物界的遗传和变异进行了 系统的研究。拉马克提出了器官的用进废退和获得性状遗传等学说,认为环境条件的改 变是生物变异的根本原因。1859年达尔文发表了《物种起源》,提出了自然选择和人工 选择的进化学说,承认了获得性状遗传,并提出了“泛生子假说”,认为动物的每个器官 都普遍存在微小的泛生粒,他们能够分裂繁殖,并能在体内流动,聚集到生殖器官里, 形成生殖细胞。魏斯曼(1843一1914)是新达尔文主义的首创者,提出了种质连续论, 认为多细胞的生物体是由体质(其他组织)和种质(生殖组织)两部分所组成。体质由 种质产生,种质是世代连绵不绝的。但他著名的若干代小鼠斩尾实验以及其他实验否定 了达尔文的获得性遗传的观点,自然同时也否定了达尔文的“泛生子假说”。但对于达尔 文进化论的主要方面,魏斯曼是完全接受并继承了。基于魏斯曼种质连续理论的进化学 说完全否定了获得性状遗传的存在,不妥协地强调自然选择,从而被称为新达尔文主义。 可以说,魏斯曼是19世纪中在达尔文之后对进化论贡献最大的人。 真正有分析地研究生物的遗传变异是从孟德尔开始的。在孟德尔之前,对于遗传的 认识是一种混合的遗传概念,好像白水加墨水,如至今仍然称为“混血儿”就是一个例 证。我们把遗传学的发展历史高度概括为以下3个阶段: 2.1遗传学的奠基阶段 奥地利人孟德尔(1822一1884)是一名修道士,孟德尔从1856年开始,经过8年的 专心研究,写成一篇题为《植物杂交试验》的论文,然而,孟德尔为遗传学奠定了基础 的、具有划时代意义的发现,竞被当时人们所忽视和遗忘,被埋没达35年之久。1900 年对孟德尔盖棺后成名具有重要意义。这一年,有三人几乎同时重新做出了孟德尔那样 的发现。第一个是德弗里斯,他于1900年3月26日发表了同孟德尔的发现相同的论文: 第二个人是科仑斯,收到他论文的时间是1900年4月24日:第三个人是丘歇马克,收

动物和人类为对象,研究他们的遗传和变异。遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、 发展的,没有遗传不可能保持性状和物种的相对稳定性;没有变异不会产生新的性状, 也就不可能有物种的进化和新品种的选育,而生物和环境是统一的,研究生物必须密切 联系其环境。 1.2 遗传学研究的任务 阐明生物遗传和变异的现象及其表现的规律,深入探索生物遗传和变异的原因及其 物质基础,揭示其内在的规律,从而进一步指导动植物和微生物的育种实践,提高医学 水平,为人民谋福利,即运用遗传变异的客观规律,使之成为改造生物的有力武器。 2 遗传学的发展 18 世纪下半叶和 19 世纪上半叶,由拉马克和达尔文对生物界的遗传和变异进行了 系统的研究。拉马克提出了器官的用进废退和获得性状遗传等学说,认为环境条件的改 变是生物变异的根本原因。1859 年达尔文发表了《物种起源》,提出了自然选择和人工 选择的进化学说,承认了获得性状遗传,并提出了“泛生子假说”,认为动物的每个器官 都普遍存在微小的泛生粒,他们能够分裂繁殖,并能在体内流动,聚集到生殖器官里, 形成生殖细胞。魏斯曼(1843—1914)是新达尔文主义的首创者,提出了种质连续论, 认为多细胞的生物体是由体质(其他组织)和种质(生殖组织)两部分所组成。体质由 种质产生,种质是世代连绵不绝的。但他著名的若干代小鼠斩尾实验以及其他实验否定 了达尔文的获得性遗传的观点,自然同时也否定了达尔文的“泛生子假说”。但对于达尔 文进化论的主要方面,魏斯曼是完全接受并继承了。基于魏斯曼种质连续理论的进化学 说完全否定了获得性状遗传的存在,不妥协地强调自然选择,从而被称为新达尔文主义。 可以说,魏斯曼是 19 世纪中在达尔文之后对进化论贡献最大的人。 真正有分析地研究生物的遗传变异是从孟德尔开始的。在孟德尔之前,对于遗传的 认识是一种混合的遗传概念,好像白水加墨水,如至今仍然称为“混血儿”就是一个例 证。我们把遗传学的发展历史高度概括为以下 3 个阶段: 2.1 遗传学的奠基阶段 奥地利人孟德尔(1822—1884)是一名修道士,孟德尔从 1856 年开始,经过 8 年的 专心研究,写成一篇题为《植物杂交试验》的论文,然而,孟德尔为遗传学奠定了基础 的、具有划时代意义的发现,竟被当时人们所忽视和遗忘,被埋没达 35 年之久。1900 年对孟德尔盖棺后成名具有重要意义。这一年,有三人几乎同时重新做出了孟德尔那样 的发现。第一个是德弗里斯,他于 1900 年 3 月 26 日发表了同孟德尔的发现相同的论文; 第二个人是科仑斯,收到他论文的时间是 1900 年 4 月 24 日;第三个人是丘歇马克,收