实验一节肢动物与昆虫外形及头部 【目的】1.了解昆虫体躯的一般构造; 2.掌握昆虫纲的特征及其与唇足纲、蛛形纲、甲壳纲和多足纲等其它节肢动物的区别; 3.了解昆虫头壳的构造及其附肢: 4.掌握昆虫头式的类型。 【材料】棉蝗(或东亚飞蝗)、家蚕(或黏虫)幼虫、蝉、步行虫、胡蜂、家蝇、牛虻、豉 甲、家蝇、菜粉蝶、蚕蛾、金龟子、白蚁、埋葬虫、绿豆象(雄)、叩头虫(♂)、摇蚊(♂)、蜘 蛛、马陆、蜈蚣和虾等。 【用具】双目解剖镜及外光源照明、蜡盘、镊子、解剖针、载玻片、大头针、1O%KOH、酒精 灯或电炉、石棉网、三角架和玻璃棒等。 【内容与方法】 一、昆虫体躯的一般构造 1.取1头棉蝗(或冻东亚飞蝗),观察其体躯是否左右对称?体壁是否坚硬? 2.棉蝗(或冻亚飞蝗)体躯分为段,腹部有节,头部和胸部是通过 相连的。 3.用左手拿住棉蝗(或东亚飞蝗),右手用镊子夹住其腹部轻轻拉动,观察腹部咯节是如何连 接的? 二、昆虫纲与节肢动物门其它各纲的关系(参见教材P图) 取棉蝗(或东亚飞蝗)1头,按下列表中的要求进行观察,并与马陆、蜘蛛、虾和蜈蚣等节肢动物 门各纲标本进行比较与比较,找出它们的异同点并填入表内。 昆虫纲与节肢动物门部分纲特征比较表 呼吸器 纲名 体躯 触角 足 栖境 代表 官 昆虫纲 蛛形纲 甲壳纲 唇足纲

实验一 节肢动物与昆虫外形及头部 【目的】1.了解昆虫体躯的一般构造; 2.掌握昆虫纲的特征及其与唇足纲、蛛形纲、甲壳纲和多足纲等其它节肢动物的区别; 3.了解昆虫头壳的构造及其附肢; 4.掌握昆虫头式的类型。 【材料】 棉蝗(或东亚飞蝗)、家蚕(或黏虫)幼虫、蝉、步行虫、 胡蜂、家蝇、牛虻、豉 甲、家蝇、菜粉蝶、蚕蛾、金龟子、白蚁、埋葬虫、绿豆象(雄)、叩头虫(♂)、摇蚊(♂)、蜘 蛛、马陆、蜈蚣和虾等。 【用具】 双目解剖镜及外光源照明、蜡盘、镊子、解剖针、载玻片、大头针、10%KOH、酒精 灯或电炉、石棉网、三角架和玻璃棒等。 【内容与方法】 一、昆虫体躯的一般构造 1.取1头棉蝗(或东亚飞蝗),观察其体躯是否左右对称?体壁是否坚硬? 2.棉蝗(或东亚飞蝗)体躯分为______段,腹部有______节,头部和胸部是通过______相连的。 3.用左手拿住棉蝗(或东亚飞蝗),右手用镊子夹住其腹部轻轻拉动,观察腹部各节是如何连 接的? 二、昆虫纲与节肢动物门其它各纲的关系(参见教材P图) 取棉蝗(或东亚飞蝗)1头,按下列表中的要求进行观察,并与马陆、蜘蛛、虾和蜈蚣等节肢动物 门各纲标本进行比较与比较,找出它们的异同点,并填入表内。 昆虫纲与节肢动物门部分纲特征比较表 纲 名 体 躯 触 角 足 呼吸器 官 栖 境 代 表 昆虫纲 蛛形纲 甲壳纲 唇足纲

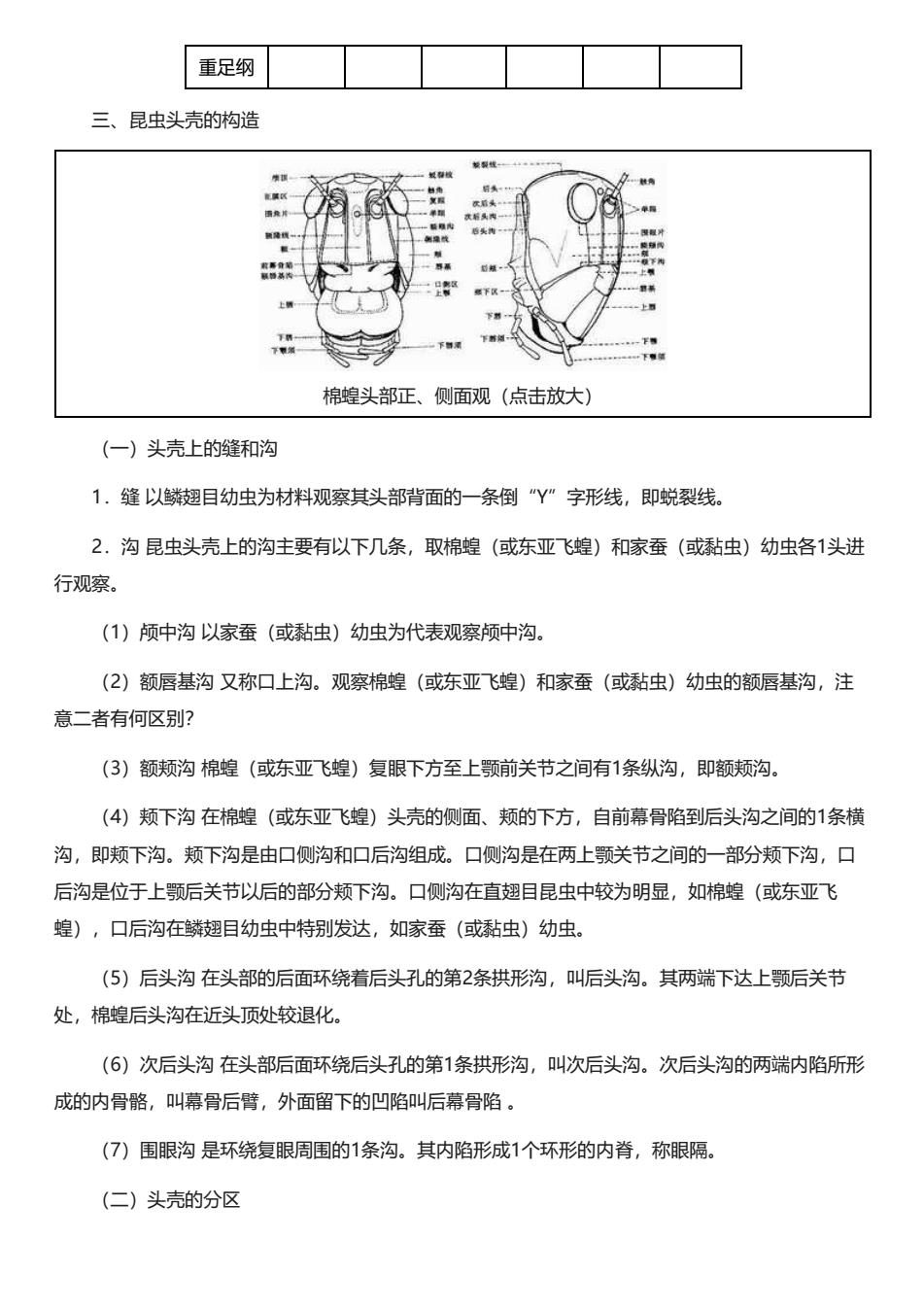

重足纲 三、昆虫头壳的构造 餐线 灰后吴 线 棉蝗头部正、侧面观(点击放大) (一)头壳上的缝和沟 1.缝以鳞翅目幼虫为材料观察其头部背面的一条倒“Y”字形线,即蜕裂线。 2.沟昆虫头壳上的沟主要有以下几条,取棉蝗(或东亚飞蝗)和家蚕(或黏虫)幼虫各1头进 行观察。 (1)颅中沟以家蚕(或黏虫)幼虫为代表观察颅中沟。 (2)额唇基沟又称口上沟。观察棉蝗(或冻亚飞蝗)和家蚕(或黏虫)幼虫的额唇基沟,注 意二者有何区别? (3)额颊沟棉蝗(或冻亚飞蝗)复眼下方至上颚前关节之间有1条纵沟,即额颊沟。 (4)颊下沟在棉蝗(或东亚飞蝗)头壳的侧面、颊的下方,自前幕骨陷到后头沟之间的1条横 沟,即颊下沟。颊下沟是由口侧沟和口后沟组成。口侧沟是在两上颚关节之间的一部分颊下沟,口 后沟是位于上颚后关节以后的部分颊下沟。口侧沟在直翅目昆虫中较为明显,如棉蝗(或东亚飞 蝗),口后沟在鳞翅目幼虫中特别发达,如家蚕(或黏虫)幼虫。 (5)后头沟在头部的后面环绕着后头孔的第2条拱形沟,叫后头沟。其两端下达上颚后关节 处,棉蝗后头沟在近头顶处较退化 (6)次后头沟在头部后面环绕后头孔的第1条拱形沟,叫次后头沟。次后头沟的两端内陷所形 成的内骨骼,叫幕骨后臂,外面留下的凹陷叫后幕骨陷。 (7)围眼沟是环绕复眼周围的1条沟。其内陷形成1个环形的内脊,称眼隔。 (二)头壳的分区

重足纲 三、昆虫头壳的构造 棉蝗头部正、侧面观(点击放大) (一)头壳上的缝和沟 1.缝 以鳞翅目幼虫为材料观察其头部背面的一条倒“Y”字形线,即蜕裂线。 2.沟 昆虫头壳上的沟主要有以下几条,取棉蝗(或东亚飞蝗)和家蚕(或黏虫)幼虫各1头进 行观察。 (1)颅中沟 以家蚕(或黏虫)幼虫为代表观察颅中沟。 (2)额唇基沟 又称口上沟。观察棉蝗(或东亚飞蝗)和家蚕(或黏虫)幼虫的额唇基沟,注 意二者有何区别? (3)额颊沟 棉蝗(或东亚飞蝗)复眼下方至上颚前关节之间有1条纵沟,即额颊沟。 (4)颊下沟 在棉蝗(或东亚飞蝗)头壳的侧面、颊的下方,自前幕骨陷到后头沟之间的1条横 沟,即颊下沟。颊下沟是由口侧沟和口后沟组成。口侧沟是在两上颚关节之间的一部分颊下沟,口 后沟是位于上颚后关节以后的部分颊下沟。口侧沟在直翅目昆虫中较为明显,如棉蝗(或东亚飞 蝗),口后沟在鳞翅目幼虫中特别发达,如家蚕(或黏虫)幼虫。 (5)后头沟 在头部的后面环绕着后头孔的第2条拱形沟,叫后头沟。其两端下达上颚后关节 处,棉蝗后头沟在近头顶处较退化。 (6)次后头沟 在头部后面环绕后头孔的第1条拱形沟,叫次后头沟。次后头沟的两端内陷所形 成的内骨骼,叫幕骨后臂,外面留下的凹陷叫后幕骨陷 。 (7)围眼沟 是环绕复眼周围的1条沟。其内陷形成1个环形的内脊,称眼隔。 (二)头壳的分区

1.额唇基区位于头部的正面,由额和唇基组成。在蜕裂线两侧臂以下、额唇基沟以上、两条 额颊沟之间的区域,统称为额。成虫的 眼和触角就着生此区。额唇基沟和上唇之间的1块骨 片,称唇基。观察棉蝗(或东亚飞蝗)与家蚕(或黏虫)的额唇基区有何区别? 2.颅侧区位于额颊沟和后头沟之间,是头部侧面和头顶的总称。蝗虫和家蚕(或黏虫) 位于颅侧区。 3.颊下区是颊下沟以下的1个狭小骨片。其边缘具有上颚的两个关节。位于上颚两个关节之 间的部分颊下区,称为口侧区;上颚后关节之后的部分颊下区,称为口后区。蝗虫的颊下区是1块 骨片? 4.后头区是位于后头沟和次后头沟之间的拱形骨片。它包括后头和后颊。二者之间没有分界 线,通常把头顶以后的部分后头区称为后头,颊以后的部分后头区称为后颊。 5.次后头区是次后头沟以后的拱形骨片。次后头区的后缘与颈膜相连。次后头区的侧后方有 两个突起,称为后头突,它是颈部侧面骨片、即侧颈片的支接点。 (三)观察头部的幕骨 取棉蝗(或冻亚飞蝗)的头部,放在盛有10%KOH溶液的烧杯中。用酒精灯或在电炉上加热20 分钟左右,溶去其内含物,随后取出,先用清水冲去碱液,待解剖观察。 方法1:取已煮好的棉蝗(或冻亚飞蝗)头壳标本1个,用镊子将口器的上颚、下颚、下唇和舌 拉掉,再用水冲洗,直至头壳透明为止,轻轻甩去(或用纸吸去)水分后,从后头孔处对着光源直 接观察,或用针固定于蜡盘中,在双目解剖镜下观察。 方法2:取出用清水冲洗过的棉蝗(或东亚飞蝗)头壳标本1个,先用摄子将口器的上颚、下 颚、下唇和舌拉掉,(最好保留上唇,以便确定方位),然后用剪刀从头顶一侧插入,沿后沟前面 头顶两侧向下剪,直至额唇基沟的上方,再沿着额唇基沟向后将额区和颅侧区的大部分头壳剪去, 只留下后头孔和含有唇基沟、上唇的部分头壳,即可见幕骨的各个部分,进行观察。 方法3:取用清水冲洗过的棉蝗(或冻亚飞蝗)头壳标本1个,先用镊子去掉口器附肢,然后用 剪刀从后头孔一侧插入,由后头沟向上剪至蜕裂线中干附近,转向前剪至额唇基沟上方,再向后剪 至后头沟(注意不要伤幕骨背臂),即剪去头壳的一半,就可见幕骨的全貌。 1.幕骨前臂它是由沟的两端内陷而成。棉蝗幕骨前臂前端宽,后端窄,中后部侧立。 2.幕骨背臂是着生在上中后部侧立处的1对长条形的薄片,向背面延伸到触角的附近,注 意观察头壳上有无陷口?为什么?

1.额唇基区 位于头部的正面,由额和唇基组成。在蜕裂线两侧臂以下、额唇基沟以上、两条 额颊沟之间的区域,统称为额。成虫的_____眼和触角就着生此区。额唇基沟和上唇之间的1块骨 片,称唇基。观察棉蝗(或东亚飞蝗)与家蚕(或黏虫)的额唇基区有何区别? 2.颅侧区 位于额颊沟和后头沟之间,是头部侧面和头顶的总称。蝗虫_____和家蚕(或黏虫) _____位于颅侧区。 3.颊下区 是颊下沟以下的1个狭小骨片。其边缘具有上颚的两个关节。位于上颚两个关节之 间的部分颊下区,称为口侧区;上颚后关节之后的部分颊下区,称为口后区。蝗虫的颊下区是1块 _____骨片? 4.后头区 是位于后头沟和次后头沟之间的拱形骨片。它包括后头和后颊。二者之间没有分界 线,通常把头顶以后的部分后头区称为后头,颊以后的部分后头区称为后颊。 5.次后头区 是次后头沟以后的拱形骨片。次后头区的后缘与颈膜相连。次后头区的侧后方有 两个突起,称为后头突 ,它是颈部侧面骨片、即侧颈片的支接点。 (三)观察头部的幕骨 取棉蝗(或东亚飞蝗) 的头部,放在盛有10%KOH溶液的烧杯中。用酒精灯或在电炉上加热20 分钟左右,溶去其内含物,随后取出,先用清水冲去碱液,待解剖观察。 方法1:取已煮好的棉蝗(或东亚飞蝗)头壳标本1个,用镊子将口器的上颚、下颚、下唇和舌 拉掉,再用水冲洗,直至头壳透明为止,轻轻甩去(或用纸吸去)水分后,从后头孔处对着光源直 接观察,或用针固定于蜡盘中,在双目解剖镜下观察。 方法2:取出用清水冲洗过的棉蝗(或东亚飞蝗)头壳标本1个,先用镊子将口器的上颚、下 颚、下唇和舌拉掉,(最好保留上唇,以便确定方位),然后用剪刀从头顶一侧插入,沿后沟前面 头顶两侧向下剪,直至额唇基沟的上方,再沿着额唇基沟向后将额区和颅侧区的大部分头壳剪去, 只留下后头孔和含有唇基沟、上唇的部分头壳,即可见幕骨的各个部分,进行观察。 方法3:取用清水冲洗过的棉蝗(或东亚飞蝗)头壳标本1个,先用镊子去掉口器附肢,然后用 剪刀从后头孔一侧插入,由后头沟向上剪至蜕裂线中干附近,转向前剪至额唇基沟上方,再向后剪 至后头沟(注意不要伤幕骨背臂),即剪去头壳的一半,就可见幕骨的全貌。 1.幕骨前臂 它是由_____沟的两端内陷而成。棉蝗幕骨前臂前端宽,后端窄,中后部侧立。 2.幕骨背臂 是着生在_____上中后部侧立处的1对长条形的薄片,向背面延伸到触角的附近,注 意观察头壳上有无陷口?为什么?

3.幕骨后臂它是由沟的两端内陷而成的1对臂状骨片。 4.幕骨桥两幕骨后臂中间通常有1骨片将其左右相连形成幕骨桥。注意观察棉蝗幕骨桥的形状 和位置与模式构造有何不同? 四、观察昆虫的头式 以棉蝗(或东亚飞蝗)、蝉和步行虫为材料,观察其头式。 五、观察昆虫的触角 1.观察昆虫触角的基本构造以蜜蜂为材料,观察其触角是由 和 三节组成。 2.观察下列各种昆虫的触角,注明它们各属与哪种类型? 胡蜂的触角为状:白蚁的触角为状;蚕蛾的触角为状;蝉的触角为状;蝗 虫的触角为 状;金龟子的触角为状;埋葬虫的触角为状;菜粉蝶的触角为状: 绿豆象(d)的触角为状;叩头虫(♂)的触角为状,家蝇的触角为 状;摇蚊(♂) 的触角为状。 六、观察昆虫单眼、复眼的一般外部形状、数目及其排列方式 1.以棉蝗(或冻亚飞蝗)为代表观察其复眼为形,个,位于区;豉甲和雌、雄 牛蛇的复眼各有那些差异? 2.观察棉蝗(或冻亚飞蝗)的背单眼位于区,个,排列成形 位于中间的1个单眼叫单眼,两侧的单眼叫 单眼。 3.家蚕的幼虫的侧单眼位于_区,个,排列成形。 作业与思考题 1.简要地绘制棉蝗(或东亚飞蝗)体躯侧面观图,注明各体段及附肢等的名称。 2比较昆虫纲、蛛形纲、重足纲、甲壳纲和唇足纲的异同点。 3.绘制棉蝗(或东亚飞蝗)头部前面观的线条图,注明沟与区的名称(中、英文)。 4.如何理解昆虫头式变化的适应意义? 实验二昆虫口器 【目的】了解昆虫刺吸式、锉吸式、虹吸式、舐吸式、刮吸式、捕吸式和嚼吸食口器的基本构 造及变异特点

3.幕骨后臂 它是由_____沟的两端内陷而成的1对臂状骨片。 4.幕骨桥 两幕骨后臂中间通常有1骨片将其左右相连形成幕骨桥。注意观察棉蝗幕骨桥的形状 和位置与模式构造有何不同? 四、观察昆虫的头式 以棉蝗(或东亚飞蝗)、蝉和步行虫为材料,观察其头式。 五、观察昆虫的触角 1.观察昆虫触角的基本构造 以蜜蜂为材料,观察其触角是由_____、______和______三节组成。 2.观察下列各种昆虫的触角,注明它们各属与哪种类型? 胡蜂的触角为_____状;白蚁的触角为_____状;蚕蛾的触角为______状;蝉的触角为_____状;蝗 虫的触角为_____状;金龟子的触角为_____状; 埋葬虫的触角为_____状;菜粉蝶的触角为_____状; 绿豆象(♂)的触角为_____状;叩头虫(♂)的触角为_____状,家蝇的触角为_____状;摇蚊(♂) 的触角为_____状。 六、观察昆虫单眼、复眼的一般外部形状、数目及其排列方式 1.以棉蝗(或东亚飞蝗)为代表观察其复眼为_____形,_____个,位于_____区 ;豉甲和雌、雄 牛虻的复眼各有那些差异? 2.观察棉蝗(或东亚飞蝗)的背单眼位于_____区,_____个,排列成_____形 位于中间的1个单眼叫_____单眼,两侧的单眼叫_____单眼。 3.家蚕的幼虫的侧单眼位于_____区,_____个,排列成_____形。 作业与思考题 1.简要地绘制棉蝗(或东亚飞蝗)体躯侧面观图,注明各体段及附肢等的名称。 2.比较昆虫纲、蛛形纲、重足纲、甲壳纲和唇足纲的异同点。 3.绘制棉蝗(或东亚飞蝗)头部前面观的线条图,注明沟与区的名称(中、英文)。 4.如何理解昆虫头式变化的适应意义? 实验二 昆虫口器 【目的】 了解昆虫刺吸式、锉吸式、虹吸式、舐吸式、刮吸式、捕吸式和嚼吸食口器的基本构 造及变异特点

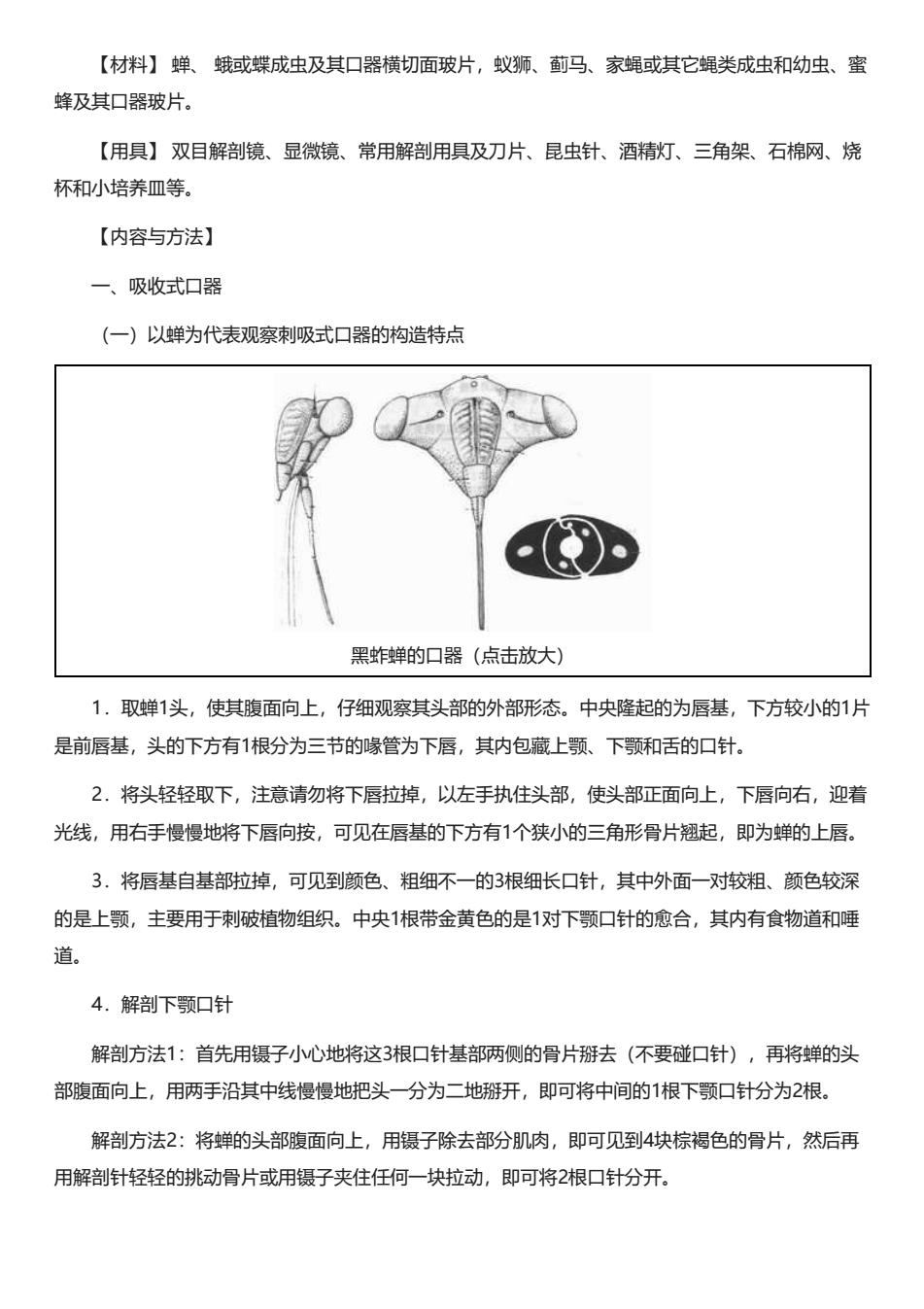

【材料】蝉、蛾或蝶成虫及其口器横切面玻片,蚁狮、蓟马、家蝇或其它蝇类成虫和幼虫、蜜 蜂及其口器玻片。 【用具】双目解剖镜、显微镜、常用解剖用具及刀片、昆虫针、酒精灯、三角架、石棉网、烧 杯和小培养皿等。 【内容与方法】 一、吸收式口器 (一)以蝉为代表观察刺吸式口器的构造特点 黑蚱蝉的口器(点击放大) 1.取蝉1头,使其腹面向上,仔细观察其头部的外部形态。中央隆起的为唇基,下方较小的1片 是前唇基,头的下方有1根分为三节的喙管为下唇,其内包藏上颚、下颚和舌的口针。 2.将头轻轻取下,注意请勿将下唇拉掉,以左手执住头部,使头部正面向上,下唇向右,迎着 光线,用右手慢慢地将下唇向按,可见在唇基的下方有1个狭小的三角形骨片翘起,即为蝉的上唇。 3.将唇基自基部拉掉,可见到颜色、粗细不一的3根细长口针,其中外面一对较粗、颜色较深 的是上颚,主要用于刺破植物组织。中央1根带金黄色的是1对下颚口针的愈合,其内有食物道和睡 道。 4.解剖下颚口针 解剖方法1:首先用镊子小心地将这3根口针基部两侧的骨片掰去(不要碰口针),再将蝉的头 部腹面向上,用两手沿其中线慢慢地把头一分为二地掰开,即可将中间的1根下颚口针分为2根。 解剖方法2:将蝉的头部腹面向上,用摄子除去部分肌肉,即可见到4块棕褐色的骨片,然后再 用解剖针轻轻的桃动骨片或用镊子夹住任何一块拉动,即可将2根口针分开

【材料】 蝉、 蛾或蝶成虫及其口器横切面玻片,蚁狮、蓟马、家蝇或其它蝇类成虫和幼虫、蜜 蜂及其口器玻片。 【用具】 双目解剖镜、显微镜、常用解剖用具及刀片、昆虫针、酒精灯、三角架、石棉网、烧 杯和小培养皿等。 【内容与方法】 一、吸收式口器 (一)以蝉为代表观察刺吸式口器的构造特点 黑蚱蝉的口器(点击放大) 1.取蝉1头,使其腹面向上,仔细观察其头部的外部形态。中央隆起的为唇基,下方较小的1片 是前唇基,头的下方有1根分为三节的喙管为下唇,其内包藏上颚、下颚和舌的口针。 2.将头轻轻取下,注意请勿将下唇拉掉,以左手执住头部,使头部正面向上,下唇向右,迎着 光线,用右手慢慢地将下唇向按,可见在唇基的下方有1个狭小的三角形骨片翘起,即为蝉的上唇。 3.将唇基自基部拉掉,可见到颜色、粗细不一的3根细长口针,其中外面一对较粗、颜色较深 的是上颚,主要用于刺破植物组织。中央1根带金黄色的是1对下颚口针的愈合,其内有食物道和唾 道。 4.解剖下颚口针 解剖方法1:首先用镊子小心地将这3根口针基部两侧的骨片掰去(不要碰口针),再将蝉的头 部腹面向上,用两手沿其中线慢慢地把头一分为二地掰开,即可将中间的1根下颚口针分为2根。 解剖方法2:将蝉的头部腹面向上,用镊子除去部分肌肉,即可见到4块棕褐色的骨片,然后再 用解剖针轻轻的挑动骨片或用镊子夹住任何一块拉动,即可将2根口针分开