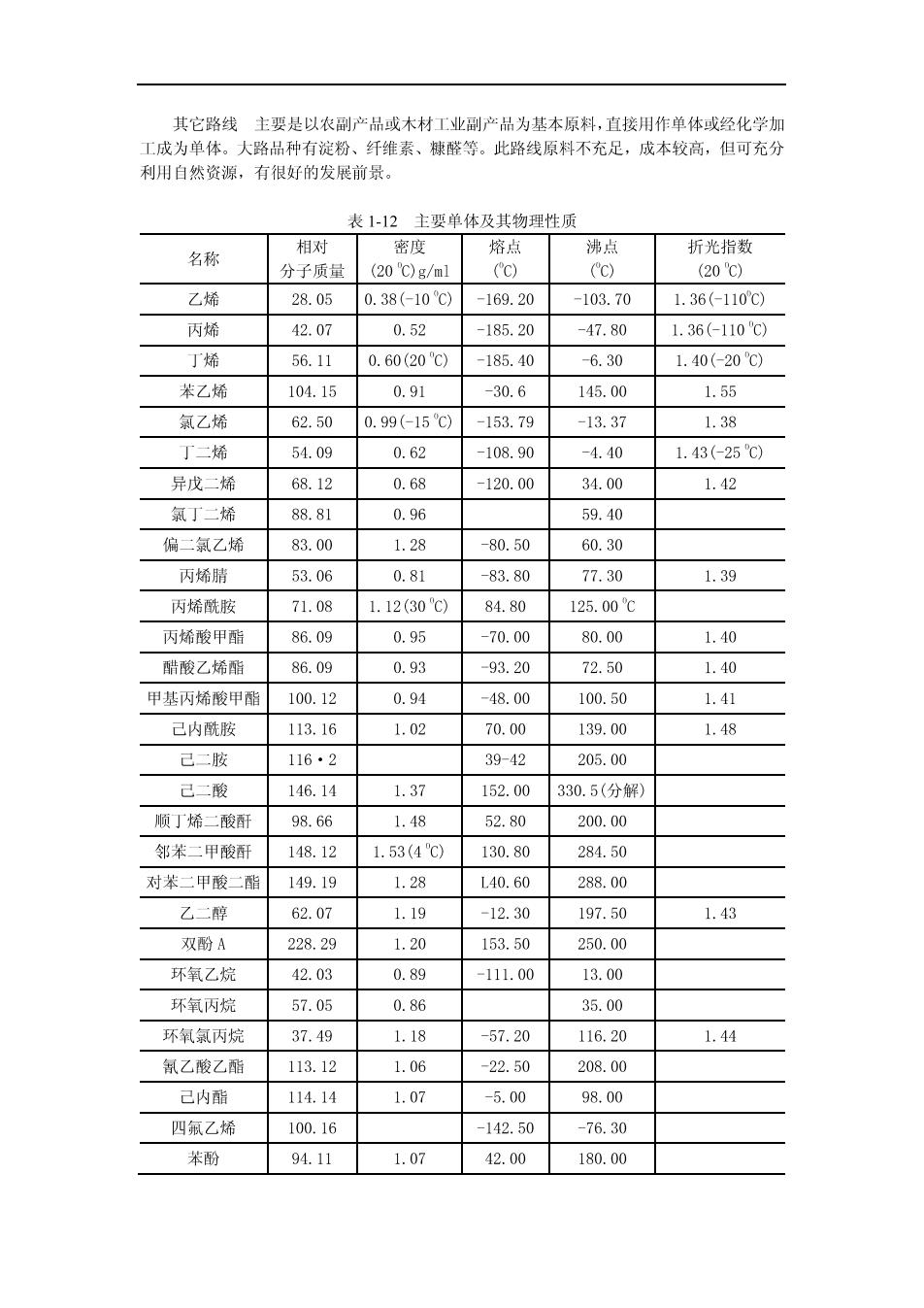

其它路线主要是以农副产品或木材工业副产品为基本原料,直接用作单体或经化学加 工成为单体。大路品种有淀粉、纤维素、糠醛等。此路线原料不充足,成本较高,但可充分 利用自然资漂,有很好的发展前景 表1-12主要单体及其物理性质 名称 相对 密度 熔点 沸点 折光指数 分子质量 (20"℃)g/al (c) Cc) (20"c) 乙烯 28.05 0.38(-10℃) -169.20 -103.70 1.36(-110C) 丙烯 42.07 0.52 -185.20 -47.80 1.36(-110℃) 」烯 56.11 0.60(20") -185.40 -6.30 1.40(-20C) 苯乙烯 104.15 0.91 -30.6 145.00 1.55 氯乙烯 62.50 0.99(-15"℃) -153.79 -13.37 1.38 丁二烯 54.09 0.62 -108.90 -4.40 1.43(-25℃ 异戊二烯 68.12 0.68 -120.00 34.00 1.42 氯」二烯 88.81 0.96 59.40 偏二氢乙烯 83.00 1.28 -80.50 60.30 丙烯腈 53.06 0.81 -83.80 77.30 1.39 丙烯酰胺 71.08 1.12(30"℃) 84.80 125.00℃ 丙烯酸甲赌 86.09 0.95 -70.00 80.00 1.40 醋酸乙烯酯 86.09 0.93 -93.20 72.50 1.40 甲基丙烯酸甲酯 100.12 0.94 -48.00 100.50 1.41 己内酰胺 113.16 1.02 70.00 139.00 1.48 己二胺 116·2 39-42 205.00 己二酸 146.14 1.37 152.00 330.5(分解) 顺」烯二酸酐 98.66 1.48 52.80 200.00 邻苯二甲酸酐 148.12 1.53(4"℃) 130.80 284.50 对苯二甲酸 酯 149.19 1.28 L40.60 288.00 乙二醇 62.07 1.19 -12.30 197.50 1.43 双酚A 228.29 1.20 153.50 250.00 环氧乙烷 42.03 0.89 -111.00 13.00 环氧丙烷 57.05 0.86 35.00 环氧氢丙烧 37.49 1.18 -57.20 116.20 1.44 乙酸乙酯 113.12 1.06 -22.50 208.00 己内酯 114.14 1.07 -5.00 98.00 四氟乙烯 100.16 -142.50 -76.30 无静 94.11 1.07 42.00 180.00

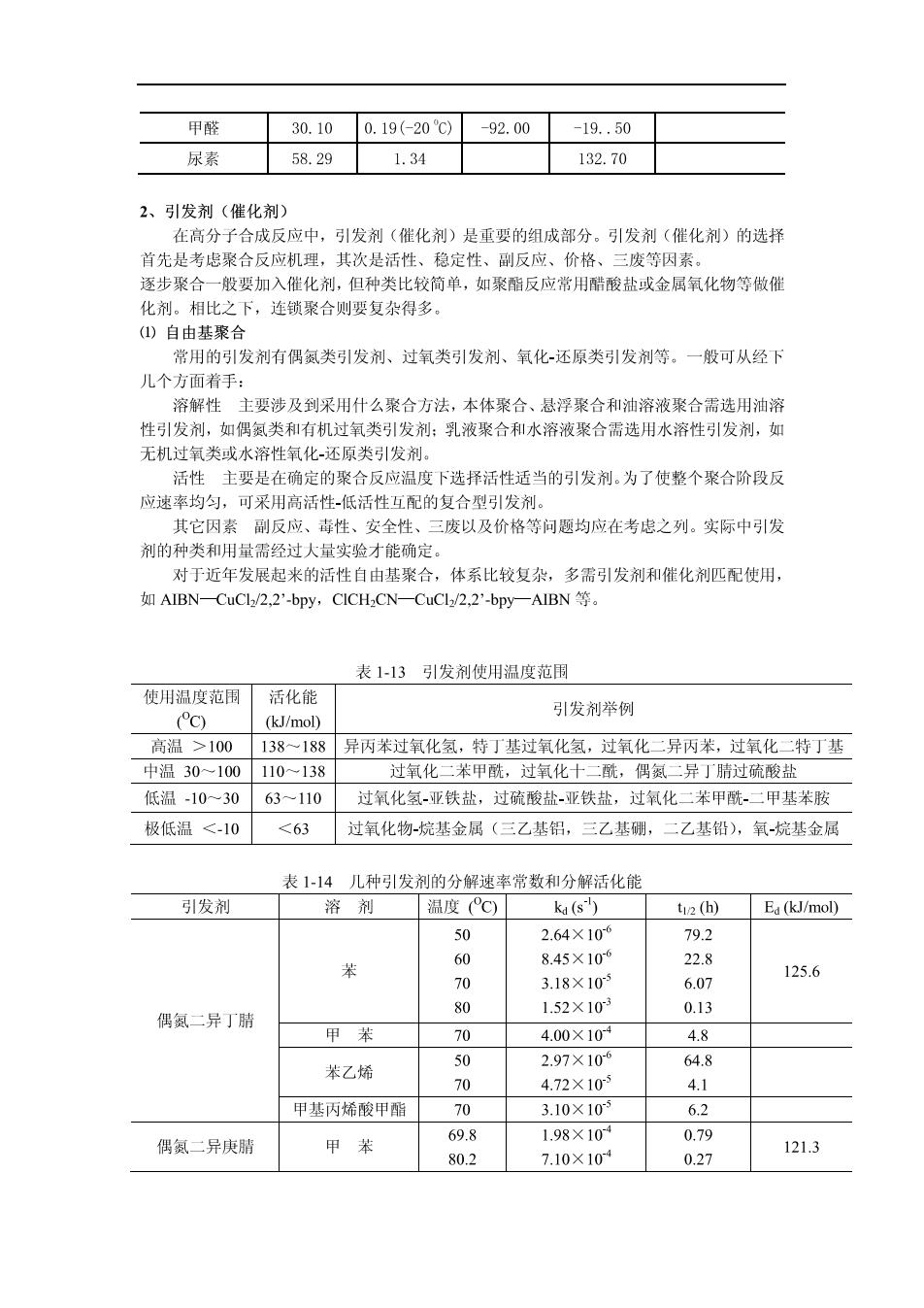

甲醛 30.100.19(←-20℃)-92.00 -19.50 尿素 58.29 1.34 132.70 2、引发剂(催化剂) 在高分子合成反应中,引发剂(催化剂)是重要的组成部分。引发剂(催化剂)的选择 首先是考虑聚合反应机理,其次是活性、稳定性、副反应、价格、 逐步聚 般要加入催化剂,但种类比较简单,如聚反应常用酸盐或金属氧化物等做 化剂。相比之下,连锁聚合则要复杂得多。 ()自由基聚合 常用的引发剂有偶氮类引发剂、过氧类引发剂、氧化还原类引发剂等。一般可从经下 几个方面着手: 溶解性 主要涉及到采用什么聚合方法,本体聚合、悬浮聚合和油溶液聚合需选用油溶 性引发剂,如偶氨类和有机过氧类引发剂:乳液聚合和水溶液聚合需选用水溶性引发剂,如 无机过氧类或水溶性氧化-还原类引发剂。 活性主要是在确定的聚合反应温度下选择活性适当的引发剂。为了使整个聚合阶段反 应速率均匀,可采用高活性低活性互配的复合型引发剂。 其它因素副反应、毒性、安全性、 废以及价格等问题均应在考虑之列。实际中引发 剂的种类和用量需经过大量实验才能确定 对于近年发展起来的活性白由基聚合,体系比较复杂,多需引发剂和催化剂匹配使用, t如AIBN-CuClz/2,2'-bpy,CICH,CN-CuCl2/2,2'-bpy-AIBN等。 表1-13引发剂使用温度范围 使用温度范围 活化能 C (kJ/mol) 引发剂举例 高温>100 138188 异丙苯过氧化氢,特丁基过氧化氢,过氧化二异丙苯,过氧化二特丁基 中温30~100 110-13 过氧化 二苯甲酰,过氧化十二酰,偶氨二异丁睛过硫酸盐 低温-10~30 63110 过氧化氢-亚铁盐,过疏酸盐-亚铁盐,过化二苯甲酰-二甲基苯按 极低温<-10 <63 过氧化物-烷基金属(三乙基铝,三乙基硼,二乙基铅),氧-烷基金展 表1-14儿种引发剂的分解速率常数和分解活化能 引发剂 溶剂 度C) kd (s) tu2 (h)Ea (kJ/mol) 50 2.64×106 79.2 苯 6 8.45X106 228 3.18X10 6.0 125.6 偶氨二异丁睛 80 1.52X10 0.13 甲装 0 4.00×104 4.8 苯乙烯 2.97×10 64.8 4.72×10 4, 甲基丙烯酸甲酯 70 3.10X10 6.2 69.8 1.98×104 0.79 偶氨二异庚睛 甲苯 80.2 7.10×10 0.27 1213

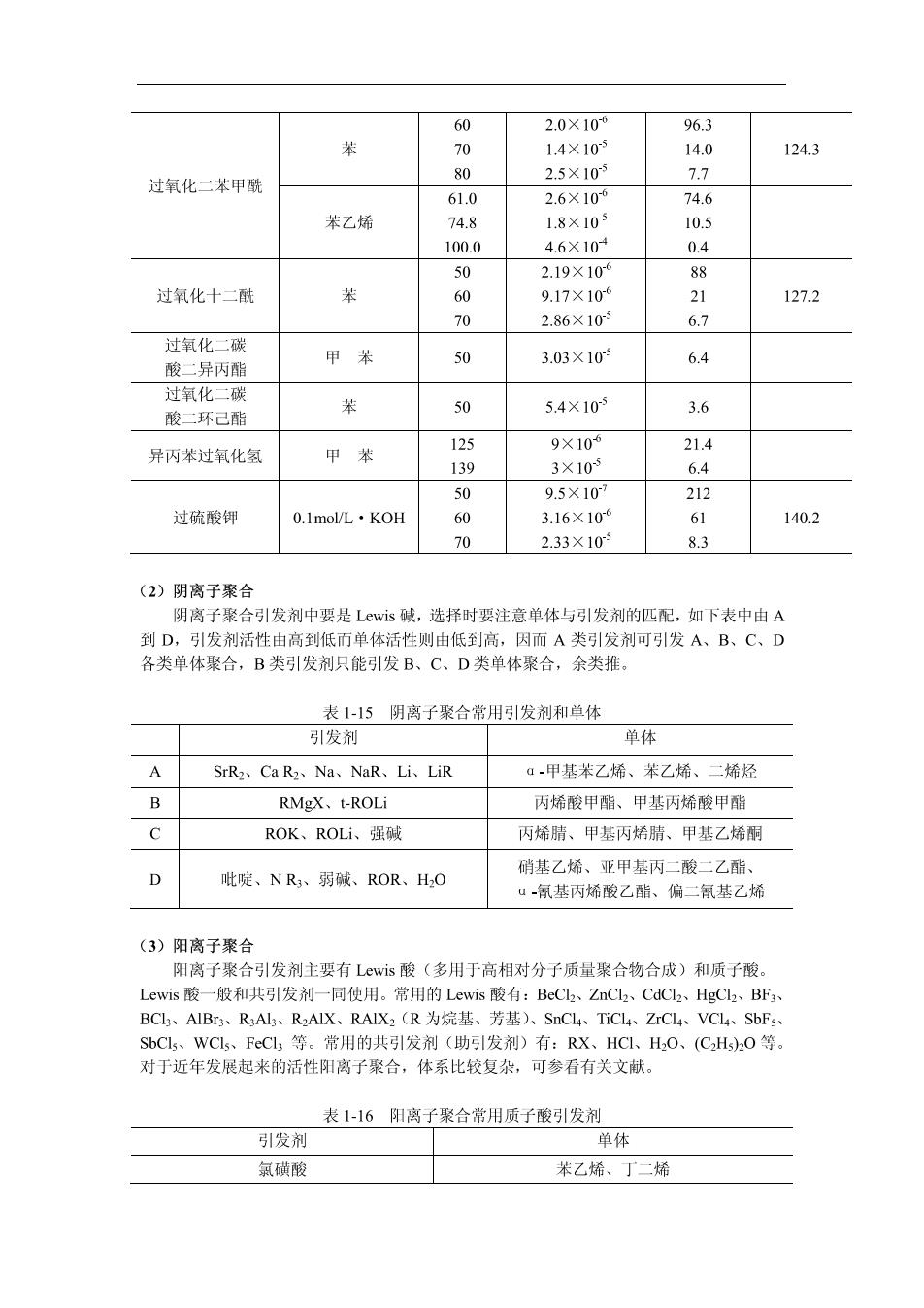

60 20×10 96.3 14×10 140 124.3 过氧化二苯甲酰 80 2.5×10 7.7 61.0 2.6×10 74.6 苯乙烯 74.8 1.8×10 10.5 1000 46×10 04 2.19x10 88 过氧化十二酰 苯 9.17X10- 127.2 70 2.86×105 6.7 过氧化一碳 甲苯 % 303×10- 6.4 酸“异丙酯 过氧化二碳 酸 环己酯 苯 50 5.4×10 3.6 125 异丙苯过氧化氢 9×10 21.4 甲苯 139 3×10 64 g5×10 212 过硫酸钾 0.1mo/L·KoH 3.16×1 0-6 140.2 70 2.33×10 8.3 (2)阴离子聚合 阴离子聚合引发剂中要是L©wis碱,选择时要注意单体与引发剂的匹配,如下表中由A ,引发剂活性由高到低而单体活性则由低到高,因而A类引发剂可引发A、B、C、D 到米单体聚合,B类引发剂只能引发B、C、D类单体聚合,余类推, 表1-15阴离子聚合常用引发剂和单体 引发剂 单体 A SrR、CaR、Na、NaR、Li、LiR -甲基苯乙烯、苯乙烯、二烯烃 RMgX、t-ROLi 丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯 ROK、ROLi、强碱 丙烯腈、甲基丙烯腈、甲基乙烯酮 硝基乙烯、亚甲基丙一二鞍一乙酯、 D 吡啶、NR、弱碱、ROR、H:O 氰基丙烯酸乙酯、偏二氧基乙烯 (3)阳离子聚合 阳离子聚合引发剂主要有Ls酸(多用干高相对分子质量聚合物合成)!质子酸 Lewis酸一般和共引发剂 司使用。常用的Lewis酸有:BeC、ZnC、CdC、HgC、BF, BCL、AIBr、RAl、R,AlX、RAX(R为烷基、芳基)、SnCL4、TiCL4、ZrCL4、VCL、SbFs SbCl5、WCs、FeCL等。常用的共引发剂(助引发剂)有:RX、HC、HO、(C.Hs)O等。 对于近年发展起来的活性阳离子聚合,体系比较复杂,可参看有关文献。 表1-16阳离子聚合常用质子酸引发剂 引发剂 单体 氯磺酸 米乙烯、丁二烯

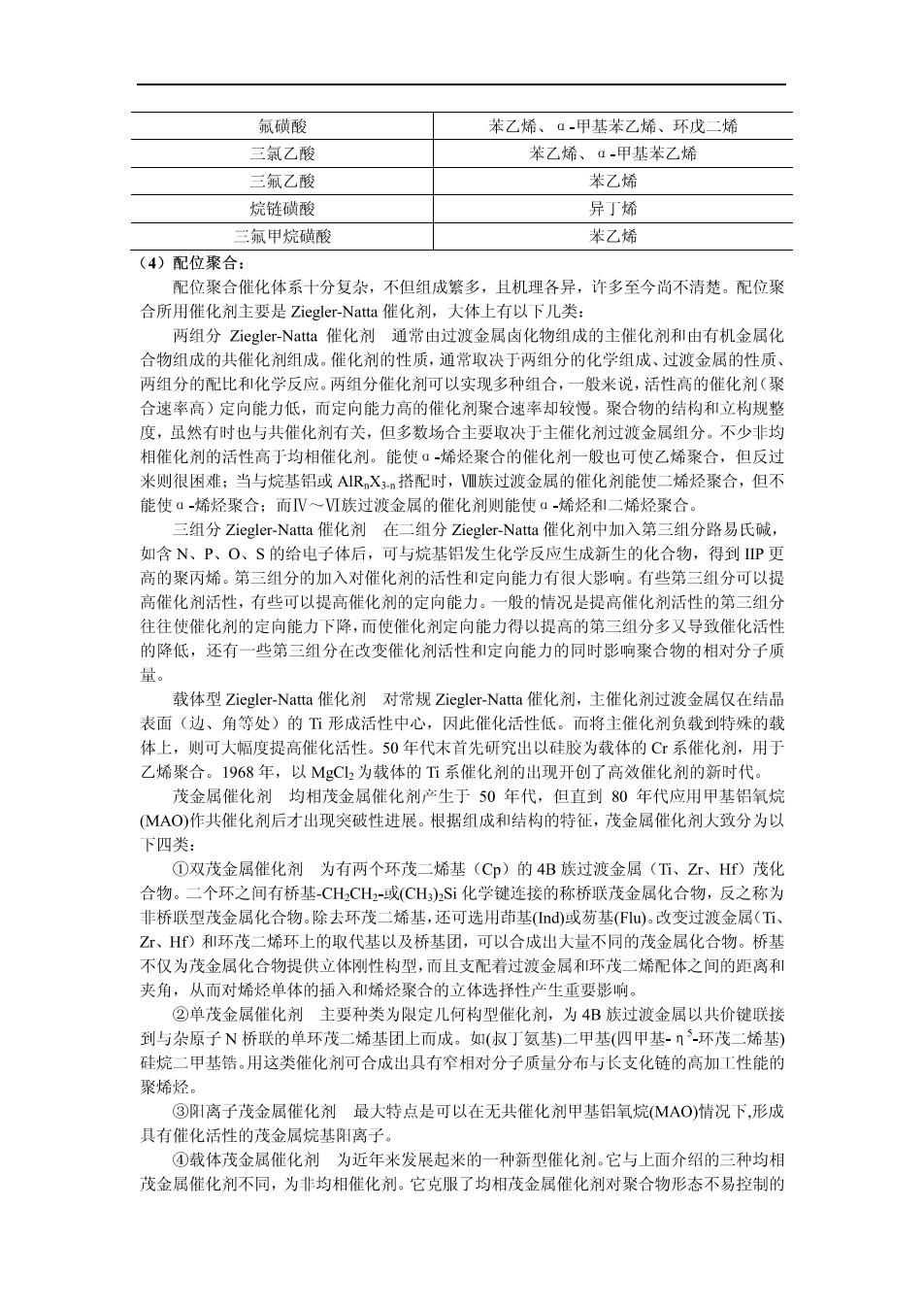

氟磺酸 苯乙烯、a-甲基苯乙烯、环戊二烯 三氯乙酸 苯乙烯、α-甲基苯乙烯 二纸乙酸 苯乙桥 烷徒磺酸 异丁烯 三氟甲烷磺酸 苯乙烯 (4)配位聚合 配位聚合催化体系十分复杂,不但组成繁多,且机理各异,许多至今尚不清楚。配位聚 合所用催化剂主要是Ziegler-Nata催化剂,大体上有以下儿类: 两组分Ziegler-Naa催化剂通常由过渡金屈卤化物组成的主催化剂和由有机金属化 合物组成的共催化剂组成。催化剂的性质,通常取决于两组分的化学组成、过渡金属的性质、 两组分的配比和化学反应。两组分催化剂可以实现多形 般来说,活性高的催化剂(聚 合速率高)定向能力低,而定向能力高的催化剂聚合速率却较慢。聚合物的结构和立构规整 度,虽然有时也与共催化剂有关,但多数场合主要取决于主催化剂过渡金属组分。不少非均 相催化剂的活性高于均相催化剂。能使α-烯烃聚合的催化剂一般也可使乙烯聚合,但反过 来则很困难;当与烷基铝或AR,X3m搭配时,Ⅷ族过渡金属的催化剂能使二烯烃聚合,但不 能使 -烯聚合:而V一Ⅵ族过波金属的催化剂则能使。烯烃 二烯烃聚合 三组分Ziegler-Naa催化剂在二组分Ziegler-Nara催化剂中加入第三组分路易氏碱 如含N、P、O、S的给电子体后,可与烷基铝发生化学反应生成新生的化合物,得到P更 高的聚丙烯。第三组分的加入对催化剂的活性和定向能力有很大影响。有些第三组分可以提 富催化剂活性,有些可以提高催化剂的定向能力。一般的情况是提高催化剂活性的第二组分 往往使催化剂的定向能力下降,而使催化剂定向能力得以提高的第 组分多又导致催化活性 的降低,还有一些第三组分在政变催化剂活性和定向能力的同时影响聚合物的相对分子质 量。 载体型Ziegler-Nata催化剂对常规Ziegler-Natta催化剂,主催化剂过液金属仅在结品 表面(边、角等处)的T形成活性中心,因此催化活性低。而将主催化剂负载到特殊的载 体上,则可大幅度提高催化活性。50年代末首先研究出以硅胶为载体的C系催化剂,用于 乙烯聚合 1968 体的系催化 的出现 了高效催化剂的新时代 茂金属催化剂均相茂金属催化剂产生于50年代,但直到80年代应用甲基铝氧烷 (MAO)作共催化剂后才出现突破性进展。根据组成和结构的特征,茂金属催化剂大致分为以 下四类: ①双茂金屈催化剂为有两个环茂二烯基(Cp)的4B族过渡金属(五、Z、H)茂化 合物。 二个环之间有桥基-CH,C CH)hSi化 连接的称 桥联茂金屈化合物 反之称 非桥联型茂金属化合物。除去环茂二烯基,还可选用苗基(d或芴基(Flu,改变过渡金属(T Z、H)和环茂二烯环上的取代基以及桥基团,可以合成出大量不同的茂金属化合物。桥基 不仅为茂金属化合物提供立体刚性构型,而且支配着过渡金屈和环茂二烯配体之间的距离和 夹角,从而对烯经单体的插入和烯经聚合的立体选择性产生重要影响。 ②单茂金属催化剂主要种类为限定几何构型催化剂,为4B族过波金属以共价键联接 到与杂原子N桥联的单 环茂 烯基团上而成 如(叔丁氨基)二甲基(四甲基 15环 二烯基 硅烷二甲基错。用这类催化剂可合成出具有窄相对分子质量分布与长支化链的高加工性能的 聚烯烃 ③阳离子茂金属催化剂最大特点是可以在无共催化剂甲基铝氧烷(MAO)情况下,形成 具有作化活性的茂金屈棕基阳离子」 ④载体茂金属催化剂为近年来发展起来的一种新型催化剂,它与上面介绍的三种均相 茂金属催化剂不同,为非均相催化剂。它克服了均相茂金属催化剂对聚合物形态不易控制的

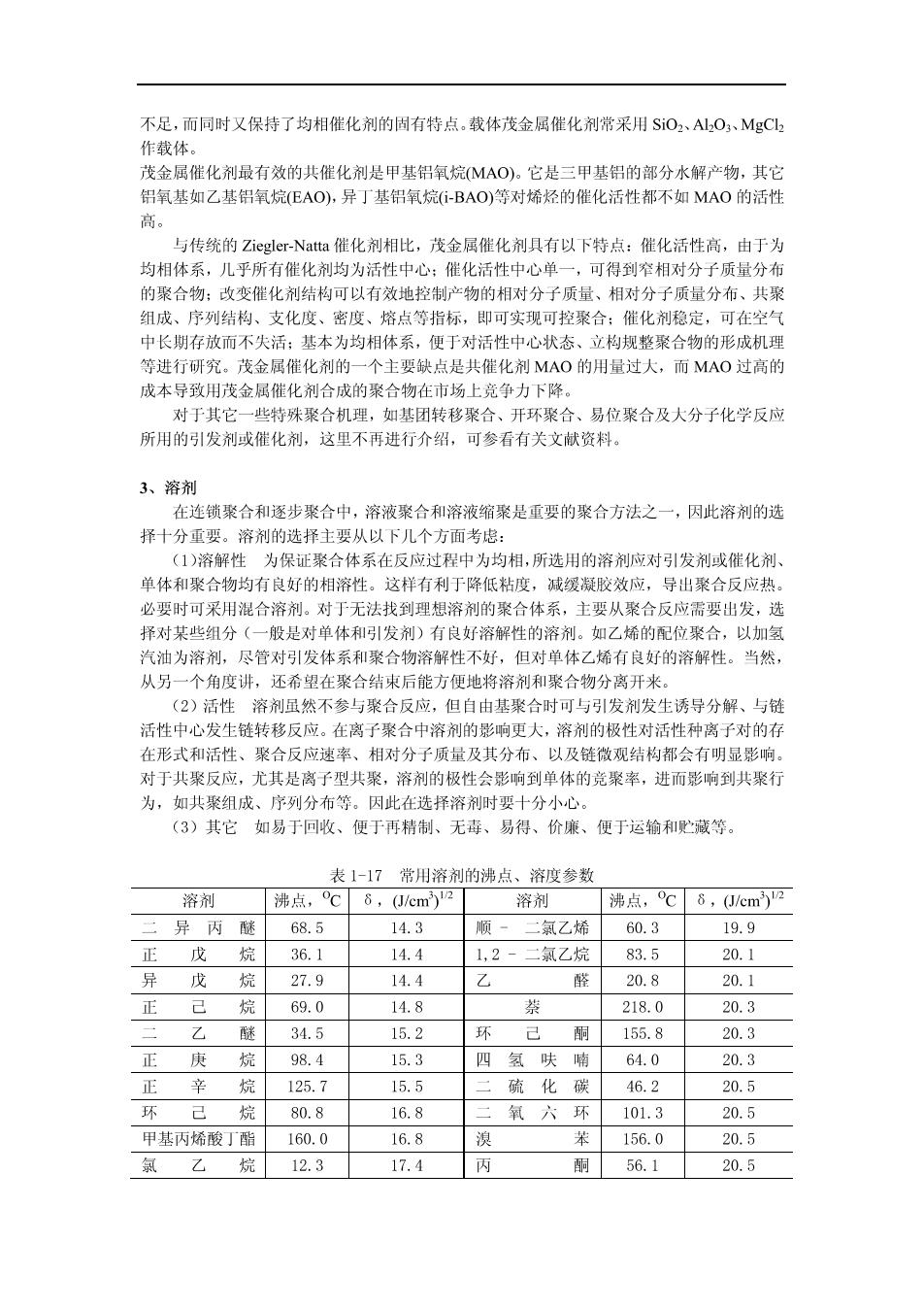

不足,而同时又保持了均相催化剂的固有特点,载体茂金属催化剂常采用SiO2、A,O3、MgCL 作楼休 茂金属催化剂最有效的共催化剂是甲基铝氧烷(M八O)。它是三甲基铝的部分水解产物,其它 铝氧基如乙基铝氧烷(EAO),异丁基氧烷-BAO)等对烯烃的催化活性都不如MAO的活性 高。 与传统的Ziegler-Nata催化剂相比,茂金属催化剂具有以下特点:催化活性高,由于为 均相体系,几乎所有催化剂均为活性中心:催化活性中心单一,可得到窄相对分子质量分布 的聚合物:改变催化剂结构可以有效地控制产物的相对分子质量、相对分子质量分布、共聚 组成、序列结构、 支化度 密度、熔点等指标, 即可实 聚合:催化 稳 可在空 中长期存放而不失活:基本为均相体系,便于对活性中心状 立构规整聚合物的形成机理 等进行研究。茂金属催化剂的一个主要缺点是共催化剂MAO的用量过大,而MAO过高的 成本导致用茂金属催化剂合成的聚合物在市场上竞争力下降。 对于其它一些特殊聚合机理,如基团转移聚合、开环聚合、易位聚合及大分子化学反应 所用的引发剂或催化剂, 这里不再进行介绍,可参看有关文献资料 3、溶剂 在连锁聚合和逐步聚合中,溶液聚合和溶液缩聚是重要的聚合方法之一,因此溶剂的选 择十分重要。溶剂的选抒主要从以下几个方面考虑: (1)溶解性为保证聚合体系在反应过程中为均相,所选用的溶剂应对引发剂或催化剂 单体和聚合物均有良好的为 样有利于降低粘度, 诚缓凝胶效应 导出聚合反应热 必要时可采用混合溶剂。对于无法找到理想溶剂的聚合体系,主要从聚合反应需要出发,选 择对某些组分(一般是对单体和引发剂)有良好溶解性的溶剂。如乙烯的配位聚合,以加氢 汽油为溶剂,尽管对引发体系和聚合物溶解性不好,但对单体乙烯有良好的溶解性。当然, 从另一个角度,坏希望在聚合结束后能方每地将溶剂和聚合物分离开来 (2)活性 溶剂虽 不参与聚合 但自由基聚合时可与引发剂发生诱导分解、与链 活性中心发生链转移反应 。在离子景合中溶剂的影响更大,溶剂的极性对活性种离子对的存 在形式和活性、聚合反应速率、相对分子质量及其分布、以及链微观结构都会有明显影向 对于共聚反应,尤其是离子型共聚,溶剂的极性会影响到单体的竞聚率,进而影响到共聚行 为,如共聚组成、序列分布等。因此在洗择溶剂旧时要十分小心 (3)其它 如易于回收、便于再精制、无毒、易得、价廉、 便于运输和藏等 表1-17常用溶剂的沸点、溶度参数 溶剂 沸点,℃8,Ucm2 溶剂 沸点,℃8,em 异丙醚 68.5 14.3 顺- 氯乙烯 60.3 19.9 正 戊烷 36.1 14.4 1.2-二氯乙烷83.5 20.1 异戊 烷 27.9 14.4 1 醛 20.8 20.1 正 69.0 14.8 218.0 20.3 保 34.5 15.2 环 己 155.8 20.3 正 984 153 四氢呋喃64.0 20.3 正 辛 烷 125.7 15.5 硫化碳 46.2 20.5 环 80R 16.8 氧六环 101.3 205 甲基丙烯酸丁 160.0 16.8 156.0 20.5 氯 12.3 17.4 56.1 20.5