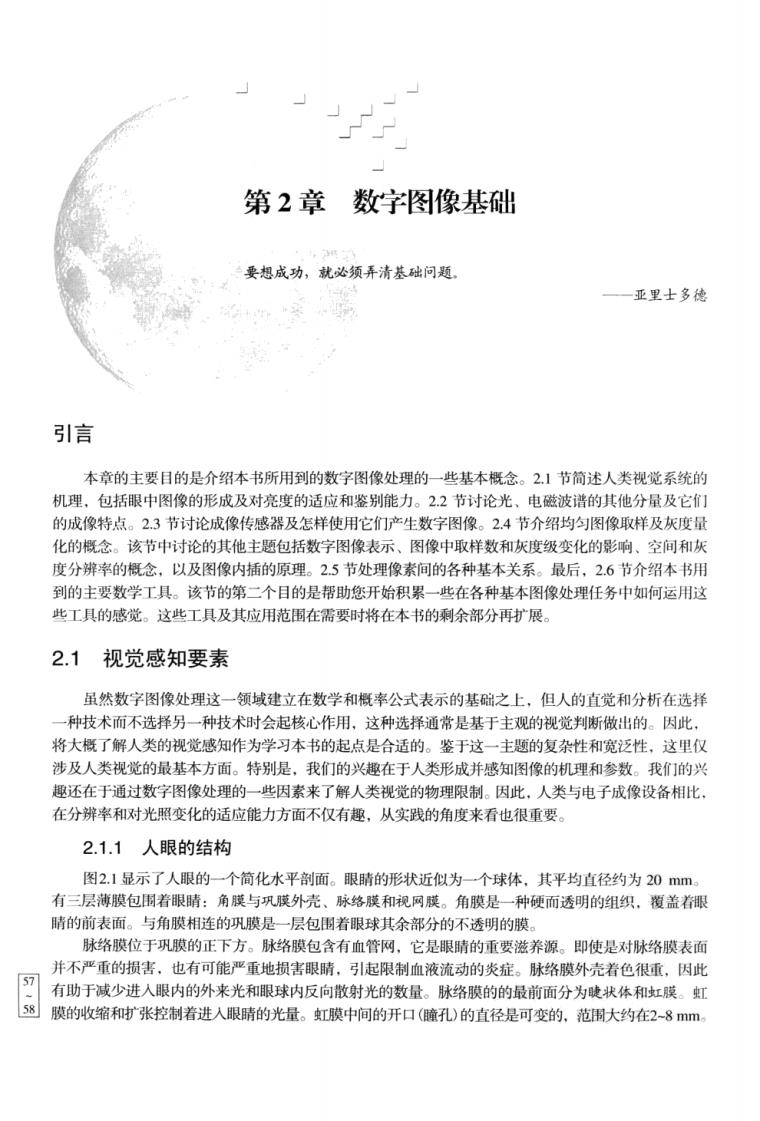

第2章 数字图像基础 要想成功,就必须弄清基础问题 一亚里士多德 引言 本章的主要目的是介绍本书所用到的数字图像处理的一些基本概念。21节简述人类视觉系统的 机理,包括眼中图像的形成及对亮度的适应和鉴别能力。2,2节讨论光、电磁波谱的其他分量及它们 的成像特点。23节讨论成像传感器及怎样使用它们产生数字图像。2.4节介绍均匀图像取样及灰度量 化的概念。该节中讨论的其他主题包括数字图像表示、图像中取样数和灰度级变化的影响、空间和灰 度分辨率的概念,以及图像内插的原理。25节处理像素间的各种基本关系。最后,2.6节介绍本书用 到的主要数学工具。该节的第二个目的是帮助您开始积累一些在各种基本图像处理任务中如何运用这 些工具的感觉。这些工具及其应用范围在需要时将在本书的剩余部分再扩展。 2.1视觉感知要素 虽然数字图像处理这一领域建立在数学和概率公式表示的基品之上,但人的直觉和分析在选择 种技术而不选择另一种技术时会起核心作用,这种选择通常是基于主观的视觉判断做出的。因此 将大概了解人类的视觉感知作为学习本书的起点是合适的。鉴于这一主题的复杂性和宽泛性,这里仅 涉及人类视觉的最基本方面。特别是,我们的兴趣在于人类形成并感知图像的机理和参数。我们的兴 趣还在于通过数字图像处理的一些因素来了解人类视觉的物理限制。因此,人类与电子成像设备相比, 在分辨率和对光照变化的适应能力方面不仅有趣,从实践的角度来看也很重要。 2.1.1人眼的结构 图2.1显示了人眼的一个简化水平剖面。眼睛的形状近似为一个球体,其平均直径约为20mm 有三层薄膜包围着眼睛:角膜与巩膜外壳、脉络膜和视网膜。角膜是一种硬而透明的组织,覆盖着眼 睛的前表面。与角膜相连的巩膜是一层包围着眼球其余部分的不透明的膜。 脉络膜位于巩膜的正下方。脉络膜包含有血管网,它是眼睛的重要滋养源。即使是对脉络膜表面 并不严重的损害,也有可能严重地损害眼睛,引起限制血液流动的炎症。脉络膜外壳着色很重,因此 圆大拉

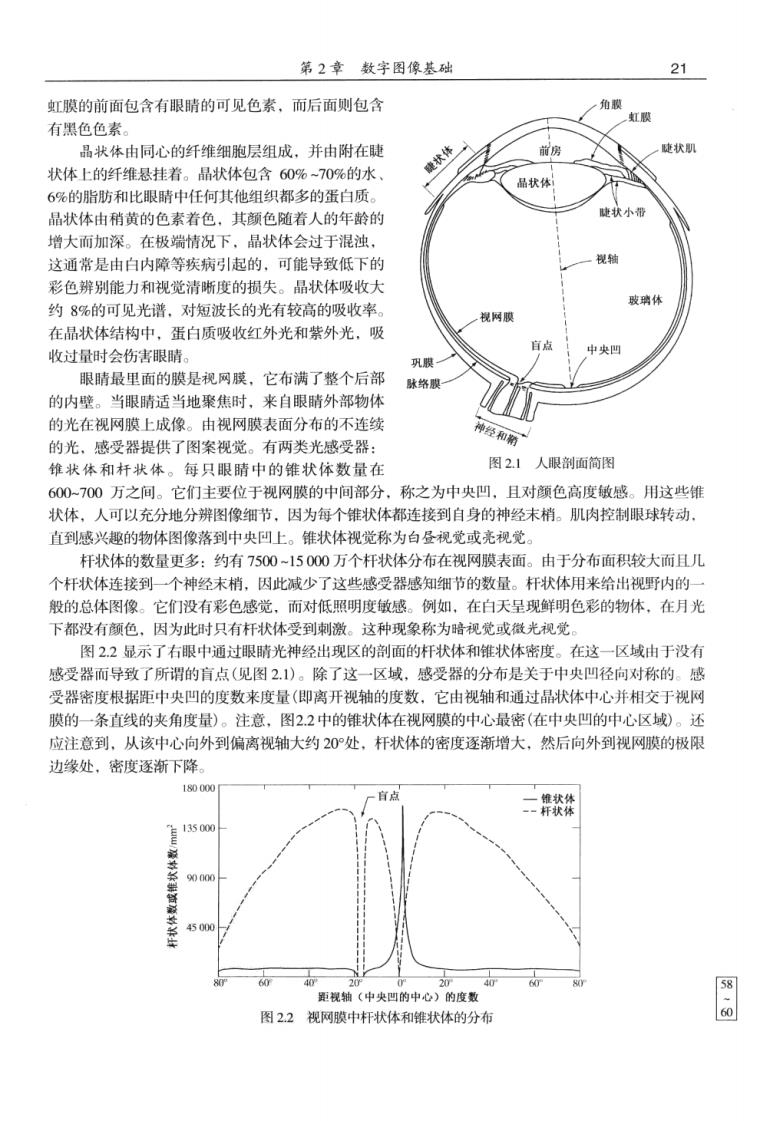

第2章数字图像基础 21 虹膜的前面包含有眼睛的可见色素,而后面则包含 角膜 虹 有黑色色素 品状体由同的纤维细胞层组成.并由附在康 睫状体」 睫状肌 状体上的纤维悬挂着。晶状体包含60%-70%的水 6%的脂肪和比眼睛中任何其他组织都多的蛋白质。 晶状体由稍黄的色素着色,其颜色随着人的年龄的 增大而加深。在极端情况下,晶状体会过于混浊 这通常是由白内障等疾病引起的.可能导致低下的 彩色辨别能力和视觉清晰度的损失。晶状体吸收大 约8%的可见光谱.对短波长的光有较高的吸收率。 在晶状体结构中,蛋白质吸收红外光和紫外光,吸 收过量时会伤害眼睛 中尖世 眼睛最里面的膜是视网膜,它布满了整个后部 脉络 的内壁。当眼睛适当地聚焦时,来自眼睛外部物体 的光在视网膜上成像。由视网膜表面分布的不连镜 和 的光.成受翠提供了图案视觉。有两类光受器: 锥状体和杆状体。 每只眼睛中的锥状体数量在 图2.」人眼剂面简图 600-700万之间。它们主要位于视网膜的中间部分,称之为中央凹,且对颜色高度敏感。用这些锥 状体。人可以充分地分辨图像细节,因为每个锥状体都连接到自身的神经末梢。肌肉控制眼球转动, 直到感兴趣的物体图像落到中央回上。锥状体视觉称为白昼视觉或亮视觉。 杆状体的数量更多:约有7500-15000万个杆状体分布在视网膜表面。由于分布面积较大而且几 个杆状体连接到一个神经末梢,因此减少了这些感受器感知细节的数量。杆状体用来给出视野内的 般的总体图像。它们设有彩色感觉,而对低照明度敏感。例如,在白天呈现鲜明色彩的物体,在月光 下都没有颜色,因为此时只有杆状体受到刺激。这种现象称为暗视觉或微光视觉 图2.2显示了右眼中通过眼睛光神经出现区的剖面的杆状体和锥状体密度。在这一区域由于没有 感受器而导致了所谓的盲点(见图21)。除了这一区域,感受器的分布是关于中央凹径向对称的。感 受器密度根据距中央四的度数来度量(即离开视轴的度数,它由视轴和通过晶状体中心并相交于视网 膜的一条直线的夹角度量)。注意,图2.2中的锥状体在视树膜的中心最密(在中央凹的中心区域)。还 应注意到,从该中心向外到偏离视轴大约20处,杆状体的密度逐渐增大,然后向外到视网膜的极限 边缘处,密度逐渐下降。 【60000 自点 二舞软徐 13500m 臣视轴(中央凹的中心)的度数 图22视网膜中杆状体和锥状体的分布 周

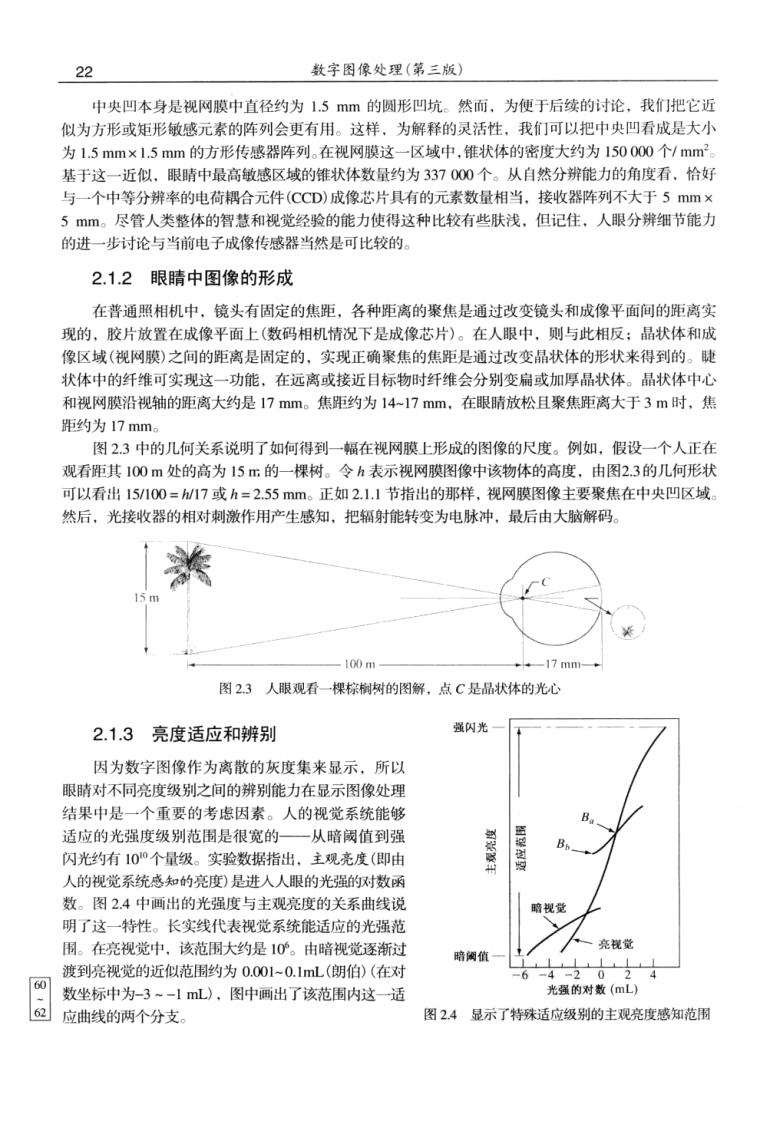

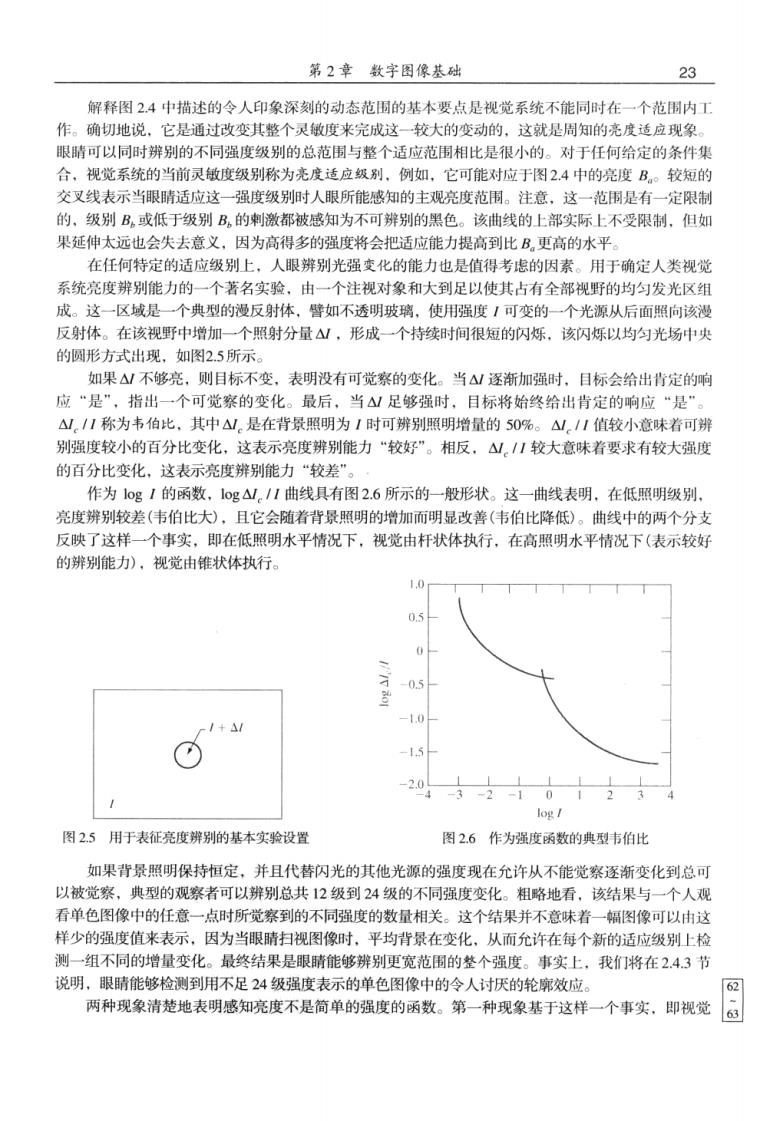

22 数字图像处理(第三版) 中央凹本身是视网膜中直径约为1.5mm的圆形凹坑。然而,为便于后续的讨论,我们把它近 似为方形或矩形敏感元素的阵列会更有用。这样,为解释的灵活性,我们可以把中央凹看成是大小 为1.5mm×1.5mm的方形传感器阵列。在视网膜这一区域中,锥状体的密度大约为150000个/mm 基于这一近似,眼睛中最高敏感区域的锥状体数量约为337000个。从自然分辨能力的角度看,恰好 与一个中等分辨率的电荷耦合元件(CCD)成像芯片具有的元素数量相当。接收器阵列不大于5mm 5mm。尽管人类整体的智慧和视觉经验的能力使得这种比较有些肤浅,但记住,人眼分辨细节能力 的进一步讨论与当前电子成像传感器当然是可比较的。 2.1.2眼睛中图像的形成 在普通照相机中,镜头有固定的焦距,各种距离的聚焦是通过改变镜头和成像平面间的距离实 现的,胶片放置在成像平面上(数码相机情况下是成像芯片)。在人眼中,则与此相反:品状体和成 像区域(视网膜)之间的距离是固定的,实现正确聚焦的焦距是通过改变晶状体的形状来得到的。睫 状体中的纤维可实现这一功能,在远离或接近目标物时纤维会分别变扁或加厚品状体。品状体中心 和视网膜沿视轴的距离大约是17mm。焦距约为14-17mm,在眼睛放松且聚焦距离大于3m时,焦 距约为17mm 图2.3中的几何关系说明了如何得到一幅在视网膜上形成的图像的尺度。例如,假设一个人正在 观看距其100m处的高为15压的一棵树。令h表示视网膜图像中该物体的高度,由图2.3的几何形状 可以看出15/100=hM17或h=2,55mm。正如2.1,1节指出的那样,视网膜图像主要聚焦在中央凹区域 然后,光接收器的相对刺激作用产生感知,把辐射能转变为电脉冲,最后由大脑解码。 00m -17mm 图2.3人眼观看一棵棕制树的图解,点C是品状体的光心 2.1.3亮度适应和辨别 强闪光 因为数字图像作为离散的灰度集来显示,所以 眼睛对不同亮度级别之间的辨别能力在显示图像处理 结果中是一个重要的考虑因素。人的视觉系统能够 适应的光强度级别范围是很宽的 从暗阔值到强 闪光约有10°个量级。实验数据指出,主观亮度(即由 人的视觉系统盛知的亮度)是井人人眼的光强的以付数函 数。图2.4中画出的光强度与主观亮度的关系曲线说 暗视觉 明了这一特性。长实线代表视觉系统能适应的光强范 围。在亮视觉中,该范围大约是10心。由暗视觉逐渐过 亮视觉 暗阀值 渡到亮视觉的近似范围约为0.001-0.1mL(朗伯)(在对 数坐标中为-3~-1mL),图中画出了该范围内这一适 应曲线的两个分支。 图2.4显示了特殊适应级别的主观亮度感知范围

第2章数字图像基础 23 解释图2.4中描述的令人印象深刻的动态范围的基本要点是视觉系统不能同时在一个范围内工 作。确切地说,它是通过改变其整个灵敏度来完成这一较大的变动的,这就是周知的亮度适应现象 眼睛可以同时辨别的不同强度级别的总范围与整个适应范围相比是很小的。对于任何给定的条件集 合,视觉系统的当前灵敏度级别称为亮度适应级别,例如,它可能对应于图2.4中的亮度B。较短的 交叉线表示当眼睛适应这一强度级别时人眼所能感知的主观亮度范围。注意,这一范围是有一定限制 的,级别B,或低于级别B,的刺激都被感知为不可辨别的黑色。该曲线的上部实际上不受限制,但如 果延伸太远也会失去意义,因为高得多的强度将会把适应能力提高到比B,更高的水平。 在任何特定的适应级别上,人眼辨别光强变化的能力也是值得考虑的因素。用于确定人类视觉 系统亮度辨别能力的一个著名实验,由一个注视对象和大到足以使其占有全部视野的均匀发光区组 成。这一区域是一个典型的漫反射体,譬如不透明玻璃,使用强度/可变的一个光源从后面照向该漫 反射体。在该视野中增加一个照射分量,形成一个持续时间很短的闪烁,该闪烁以均匀光场中尖 的圆形方式出现.如图25所示。 如果△不够亮,则目标不变,表明没有可觉察的变化。当△逐渐加强时.目标会给出背定的响 应“是”,指出一个可觉察的变化。最后,当△山足够强时,目标将始终给出肯定的响应“是 △,/1称为韦伯比,其中△。是在背景照明为1时可辨别照明增量的50%。△,/1值较小意味着可辨 别强度较小的百分比变化,这表示亮度辨别能力“较好”。相反,△。1较大意味着要求有较大强度 的百分比变化,这表示亮度辨别能力“较差” 作为1og1的函数,1og△/1曲线具有图2.6所示的一般形状。这一曲线表明.在低照明级别. 亮度辨别较差(伟伯比大),且它会随着背景照明的增加而明显改善(韦伯比降低)。曲线中的两个分支 反映了这样一个事实,即在低照明水平情况下,视觉由杆状体执行,在高照明水平情况下(表示较好 的辨别能力),视觉由锥状体执行。 03 05 -10 -15 2032-1 图25用于表征亮度辨别的基本实验设置 图2.6作为强度函数的典型韦伯比 如果背景照明保持恒定,并且代替闪光的其他光源的强度现在允许从不能觉察逐渐变化到总可 以被觉察,典型的观察者可以辨别总共12级到24级的不同强度变化。粗路地看,该结果与一个人观 看单色图像中的任意一点时所觉察到的不同强度的数量相关。这个结果并不意味着一幅图像可以由这 样少的强度值来表示,因为当眼睛扫视图像时.平均背景在变化。从而允许在每个新的适应级别上检 测一组不同的增量变化。最终结果是眼睛能够辨别更宽范围的整个强度。事实上,我们将在2.4.3节 说明,眼睛能够检测到用不足24级强度表示的单色图像中的令人讨厌的轮廓效应 62 两种现象清楚地表明感知亮度不是简单的强度的函数。第一种现象基于这样一个事实,即视觉③

24 数字图像处理(第三版) 系统往往会在不同强度区域的边界处出现“下冲”或“上 冲”现象。图2.7(a)显示了这种现象的一个典型例子。虽 然条带的强度恒定,但在常近边界处我们实际上感知到了 带有毛边的亮度模式[见图2.7()。这些看起来带有毛边 的带称为马赫带,厄恩斯特·马赫于1865年首次描述了这 型鱼 实际亮皮 第二种现象称为同时对比,它与这样一个事实有关,即 感知区域的亮度并不简单地取决于其强度,如图2.8所示。 所有的中心方块都有完全相同的强度。然而,随者背景变得更 亮,它们在眼睛里会变得更暗。 一个更然悉的例子是一米纸 一张纸放在桌子上时.看上去似乎比较白,而当我们使用它遮 感知亮度 住眼睛来直视明亮的天空时,它看起来会总是呈现黑色 人类感知现象的另一些例子就是错觉,在错觉中,眼 睛填充了不存在的信息或者错误地感知了物体的几何特 点。图2.9给出了一些例子。在图2.9(中,正方形的轮廓看 起来很清楚,尽管图像中并没有定义这样一个图形的直线。 图2.】卫林带效应图解 在图2.9(6)中可以看到相同的效果,只是这次是一个圆:注 意,仅有几条直线就足以导致个完整的圆的错觉。图2.9(©)中的两条水平线段的长度相问,但看起来 一条显得比另一条短。最后,图2.9()中45方向的所有直线都是等间距的平行线,然而画有交又影线 就产生了错觉,觉得这些线不再平行。错觉是人类视觉系统的一种特性。但这一特性尚未被人类完全 了解。 a b c 图2.8同时对比的几个例子。所有的中心方块都有相同的 强度,但随着背景的变亮。它们看起来逐渐变略 图2.9一些典型的错觉 2.2光和电磁波谱 电磁波谱在13节中已做过介绍,现在我们更详细地研究这一主题。1666年,艾萨克·牛顿发现 当一束太阳光通过一个玻璃棱镜时,显示的光束不再是白光,而是由一端为紫色而另一端为红色的连 续色谱组成。如图2.0所示,我们感受到的可见光的彩色范围只占电磁波的一小部分。在波谱的一端 回是无线电波,其被长是可见光波长的几十亿倍。波谱的另一端是伽马射线,其波长比可见光小儿百万 因倍。电磁波请可用波长、频率或能量来描述。波长)和频率()的关系可用下式描述: