第一版前言 到19世纪末,经典物理学的两大支柱一牛顿力学和电磁波理论(包括光学) 取得了辉煌的成就.经典物理学巨大成就的灿烂光芒,眩惑了人们的眼睛.原本对 立的粒子和波这两种概念,被普适化、绝对化了,与此同时,牛顿力学和波动力学的 描述方法也被普适化和绝对化了.仿佛物理学所研究的全部对象必定非此即彼.与 此相应,Laplace决定论也被普适化和绝对化起来,成了因果论的惟一正确形式, 用Einstein的话来说就是:“无论如何,我确信上帝是不玩掷骰子的” 当然,这句话并非Einstein观点的论据,只能说表达了他的信念.但至少到目 前为止,我们可以说,这是一种混入了主观推测的信念,现实物理世界并非如此。 正如Bohr所说,人们能有什么“根据”去肯定“上帝”是“不玩掷骰子”的呢?就凭 经典物理学和Laplace决定论的巨大成就吗?这显然是一种含有主观成分的外 推、一种不可靠的根据.因为经典物理学(以及和它相伴的Laplace决定论)在取得 辉煌成就的同时,也暴露出极大的局限性:牛顿力学(包括后来建立的相对论力学) 只局限于研究物体在其外在时空中的机械运动,并没有涉及物体的物质结构、物质 的内禀属性;而光学(包括后来的电磁波理论)只局限于研究光的传导,并没有真正 涉及光的产生和吸收、光和物质相互作用的机制.经典物理学一旦超出原先范畴, 进入这些新领域,就显得捉襟见肘、漏洞百出.就在经典物理学处于巅峰的19世纪 末,也已经发现许多无法用经典物理学理解的现象.比如,Becquerel发现的放射 性现象、黑体辐射中的紫外灾难、光电效应等.虽然它们仅仅是当时经典物理学万 里晴空中远在天边的几朵乌云,但预示着暴风雨即将来临。 话得说回来,人们经常习惯于根据已有知识和经验去思考新问题、理解新现 象.尤其当现有理论已经取得辉煌成就的情况下,更是如此.也正因为这样,这时的 理论也常常会转化成无形的“囚笼”,束缚或钝化人们的创造性思维.不幸的是,这 种对思想的束缚或钝化作用经常是习惯性的、不自觉的,因而也就是不易挣脱的 所以,量子力学的初学者,在从经典物理学过渡到量子物理学的时候,必须善于剖 析自己从宏观日常经验中积习起来的观念,善于从经典物理学这种先入为主的“囚 笼”中挣脱出来,从下意识的“人择原理”的偏颇中解放出来.依照新的实验事实所 指引的方向,利用逻辑思维前进.新的实验事实是医治我们物理思想僵化的特效药 方;逻辑思维是扶助我们前进的惟一可靠工具.两者相结合,才是正确指引我们前 进的灯塔,才是肯定、修正或否定新旧物理理论的惟一裁判,是肯定、修正或否定我 们积习观念的惟一裁判.其中,实验检验又是最高和最后的裁判

·iw 第一版前言 当今的量子理论已经发展成为庞大的理论群体.不夸张地说,量子理论是物理 学家迄今为止所建立的最宏伟的物理理论.它博大精深、包罗万象,小至夸克和胶 子的量子色动力学,大至宇宙的早期理论,无所不在,已经取得了前所未有的辉煌 成就. 正如在经典物理学辉煌成就面前,不应当目眩神夺一样,在量子理论辉煌成就 面前,也应保持清醒的头脑.目前的量子理论仍然不是人类追求的最终真理,从量 子理论诞生时刻起,成功和困难就像人的躯体和影子那样,一直相伴相随:成功的 躯体越长越高大、越雄伟,困难的阴影也愈来愈浓重、愈清晰.Dirac在评论这些困 难时说,人们期盼建立一个更基本的理论,而这将需要我们基本观念上的某种巨大 的变革①. 量子力学与其后继课程一高等量子理论、量子散射理论、有限自由度系统 量子理论、量子统计、量子场论、固体量子场论、量子信息论等联系紧密、逻辑相承、 几乎浑然一体.因此,常常遇见“打通”与后继课程的界限,简单地引入一些后继课 程内容的做法.但本书取材仅限于非相对论量子力学范畴,只限于阐述这一范畴的 基本原理、基本内容和重要应用.书中也常有进一步的分析讨论,那只是“就地”深 入,并不涉及繁难的数学运算和进一步的理论阐述,尽量不用后继课程的内容.即 便个别处采用了,也很大程度地减少了其数学的繁难程度.特别是,本书不涉及相 对论量子力学,尽管它的数学形式优美,有些结果也很有用.我觉得,与其将这部分 内容纳入量子力学,不如将它作为预备知识归入量子场论更合适.这是由于,相对 论量子力学前提假设中隐含着两个严重的逻辑矛盾一其中之一便是微观粒子力 学理论与相对论性能量的矛盾.微观粒子力学理论的前提是粒子数守恒,而相对论 性能量却使粒子之间的转化成为可能 一导致粒子数不再守恒.由于前提中这种 内在的逻辑不自洽性,使得相对论量子力学变成一个不稳定的、过渡性的理论.只 有继续向前,彻底贯彻量子逻辑,为了与相对论性高能量相匹配而解除粒子数定域 守恒的限制,考虑粒子真正的(不算以产生、湮没算符表示状态改变的情况)产生、 湮没和转化,走向量子场论,才能克服由这一前提矛盾造成的一些根本性理论缺 陷.舍去相对论量子力学有关内容之后,本书便维持了量子力学作为微观粒子力学 理论在逻辑上的自洽性. 自转入中国科学技术大学从教20多年以来,我一直从事近代量子理论方面的 科研和教学工作,长期教授物理系本科生的量子力学以及理论物理专业研究生的 各种后继量子理论课程,本书便是在这一科研和教学背景下,在所编写的量子力学 讲义基础上,历经多次较大修改,最后定稿而成 D P.A.M.Dirac,Methods in Theoretical Physics,included in"from a life of physics", World Scientific,1989

第一版前言 。V。 写这本书时,从内容选择和阐述侧重上我想尽力实现以下三点愿望:一、偏重 物理思想的阐述和论证、物理内涵的挖掘和剖析,以求得对量子力学原理有较好的 领悟.与此同时,数学推导则力求清楚简洁.前者比如,波粒二象性和量子力学一些 基本特征之间的内在逻辑关联、对一维问题总结的四个定理、全同性原理内涵的剖 析、核力的物理来源、开放系统对封闭系统的三方面发展等.后者比如,么正变换和 Dirac符号的详细推算、磁场下原子谱线分裂的统一处理、直流交流和磁Joseph- son效应的统一叙述、Casimir效应的简明推导、带自旋的Born近似等.二、尽量包 容一些最新的进展.量子力学作为一门基础性理论课程,老面貌的更新比较困难】 本书根据近代文献和我个人的体会,尽可能以深人浅出的方式去做这件事.比如, 相干态及有关问题、非惯性系量子力学、AB效应及相关问题、中子干涉量度学介 绍、量子Zeo效应及其存在性证明、含时振子求解、量子信息论物理基础等.三、 叙述中注意做到封闭与开放相结合.在展示量子理论优美、力量和逻辑自洽性的同 时,不回避问题,尽量随时指出问题的开放的一面,指出目前认识的边界所在,以便 明了对该问题认识的局限性、处理方法的近似性,增进对量子理论内在困难的了 解.这既有助于加深对现有内容的理解,又能活跃思想,尽量不使量子力学僵化成 为新的教条,不成为束缚人们思维的新“囚笼”.比如,非相对论量子力学的局限性 无限深方阱问题的争论、Dirac符号的局限性、Born近似适用条件讨论、量子理论 内在逻辑自洽性分析、封闭系统的局限性等.同时也指明部分有关文献,供使用者 进一步参考.但限于传统教材内容以及本人能力和经验等诸多因素,真正做好这三 点是困难的.书中在材料取舍、编排和叙述上的偏颇、不当,甚至错误都会存在,敬 请指正 这是一本关于非相对论量子力学的教材,也是一本参考书.它既可以用于综合 性大学物理系和相近各系本科生的教学,也可以供有关专业的教师和研究生使用. 本书在内容分量上约略超过(一学期76学时)传统教材的30%左右.这样做基于 两点考虑:其一,为教师备课和研究生辅导复习时拓宽思路之用:其二,为讲课教师 提供适量多余的讲授和讨论的内容,视授课对象和教学方案作适当的选择,也为少 数有余力的学生提供一点在量子力学层次上驰骋的场合.这些超过分量的章节均 用“※”标记,按通常教学,略去不讲并不损及我们惯常对量子力学的传统理解.与 此同时,作者已将全部内容分为三个部分,即:I一基本内容;Ⅱ一进一步内 容;Ⅲ一开放系统问题.无“※”号的I为60学时所必须的内容;无“※”号的I加 上Ⅱ是76学时所必须的内容,加上Ⅲ以及大部分“※”号则是108学时(周学时6) 的内容.这些教案可视情况选用.习题的分量也多有超过,可以选做其中一部分.应 当指出,过去传统前苏联教材的习题偏重于基础知识的巩固、基本功的训练和数学 技巧的演练.这当然是必要的,但仅有这些却是不够的.因此,从科学出版社出版的 《物理学大题典》(由《美国物理试题与解答》扩充而来)的量子力学卷,选用了美国

·i· 第一版前言 部分著名大学的量子力学试题.这些试题往往偏新颖、偏应用、偏物理.我认为,将 两方面适当结合起来会更全面一些.部分习题是依据内容自拟的. 最后,我感谢全国高校量子力学研究会的许多同行好友:喀兴林、曾谨言、柯善 哲、倪光炯、葛墨林、钱伯初等教授的多次切磋琢磨;裴寿镛教授曾用本书初稿在北 京师范大学试讲过.感谢潘建伟教授以及Helmut Rauch教授、Anton Zeilinger教 授,他们为我提供了不少近代量子理论方面的信息,从他们的杰出工作中,我学习 到不少新知识,拓宽了思路,有助于本书内容的改进.在本书出版过程中,得到了柯 善哲教授、科学出版社鄢德平编审、昌盛编辑以及周先意、刘万东和杜江峰教授的 热情支持.侯广、吴盛俊、周锦东、张涵在打印稿中付出了辛勤的劳动,吴盛俊及吴 强教授帮助编集了书中大部分习题,张涵在文字表述上提出不少好的意见,何晓辉 帮助绘制书中的插图.没有这些宝贵帮助,这本书面世是不可能的.我在此向他们 一并表示谢意 张永德 2001年11月24日 2008年5月1日再版时略有修改

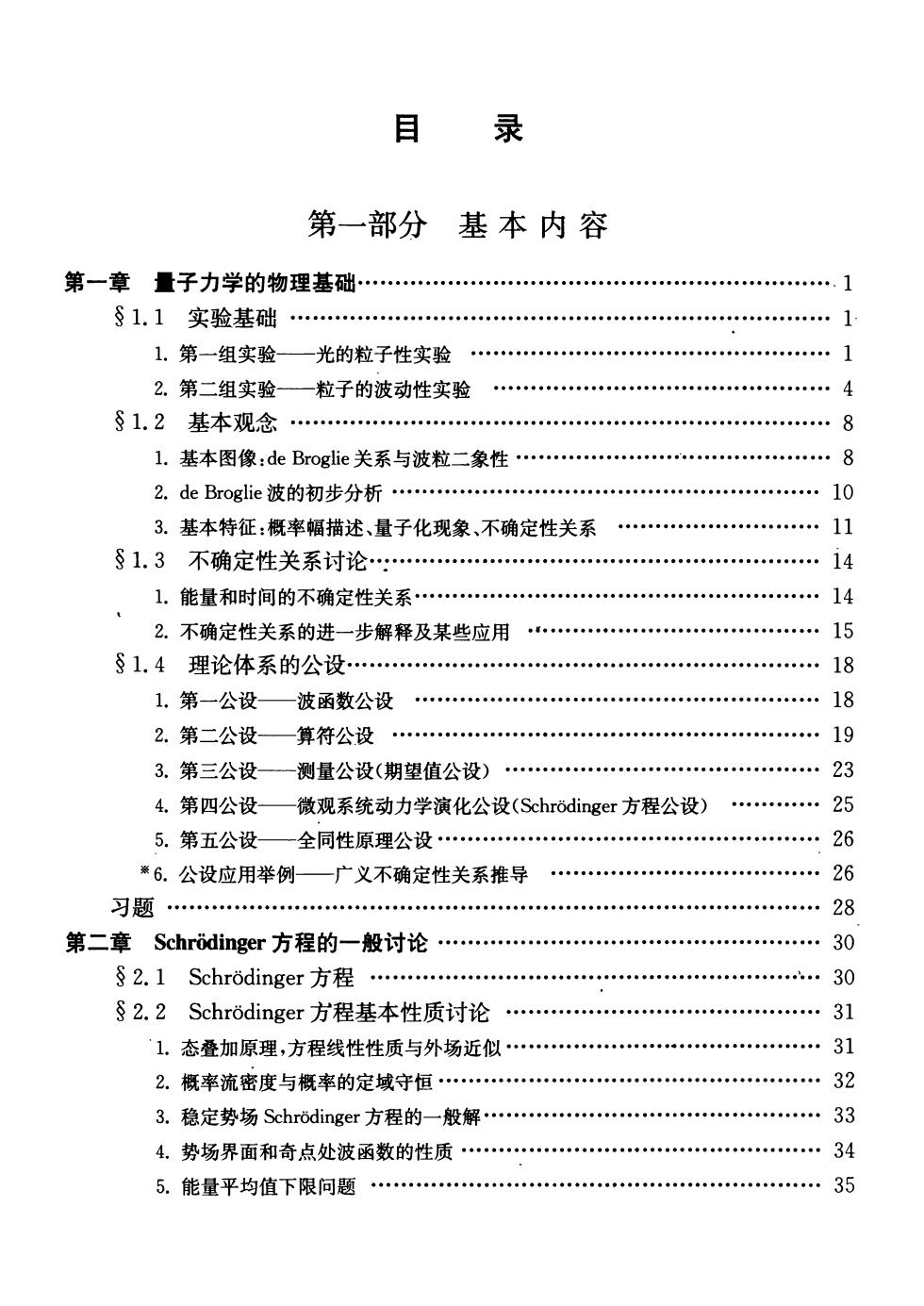

目 录 第一部分基本内容 第一章量子力学的物理基础….1 §1.1实验基础… …1 1.第一组实验—光的粒子性实验…1 2.第二组实验一粒子的波动性实验…4 §1.2基本观念…8 1.基本图像:de Broglie关系与波粒二象性…8 2。de Broglie波的初步分析…10 3.基本特征:概率幅描述、量子化现象、不确定性关系…11 §1.3不确定性关系讨论… …14 1,能量和时间的不确定性关系…14 2.不确定性关系的进一步解释及某些应用…15 §1.4理论体系的公设…18 1.第一公设—波函数公设…18 2.第二公设—算符公设…19 3.第三公设一一测量公设(期望值公设)…23 4.第四公设一微观系统动力学演化公设(Schrodinger方程公设) …25 5。第五公设一全同性原理公设…26 米6。公设应用举例—广义不确定性关系推导…26 习题…28 第二章Schrodinger方程的一般讨论…30 §2.1 Schrodinger方程…30 §2.2 Schrodinger方程基本性质讨论…31 1.态叠加原理,方程线性性质与外场近似…31 2。概率流密度与概率的定域守恒…32 3.稳定势场Schr6 dinger方程的一般解…33 4.势场界面和奇点处波函数的性质…34 5.能量平均值下限问题…35