第 3 章 食品的色香味 随着社会经济的不断发展,生活水平的不断提高,人们对食品的要求越来越 高,也就是说,食品不仅要符合质量卫生标准、具有较高的营养价值,而且花色 品种要多样化,色香味俱全。因此,食品的风味就显得非常重要。 食品的风味是指食品入口前后对人体的视觉、味觉、嗅觉和触觉等感觉器官 的刺激,从而引起人们对它的总体特征的综合印象。风味鉴别常采用感官分析法, 它是以人的感觉器官直接鉴定食品的新鲜度、成熟度、加工精度、品种特性及其 产生的变化情况等的方法,它方便、快捷又节省费用,是评价食品品质的常用方 法之一。 我国的食品以色、香、味俱佳、风味独特而享誉全球。因此,了解食品中色、 香、味的基础知识,对提高食品质量具有多方面的意义。 第一节 第一节 食品中的天然色素 食品中能呈现颜色的物质称为色素,主要的食品色素都是有机化合物。食 品中的色素主要分为天然色素和人工合成色素。食品原料中天然存在的,或经 加工而改变的食品色素称为食品中的天然色素。 天然色素按来源不同,可分为动物色素(如血红素、类胡萝卜素 )、植物 色素(如叶绿素、胡萝卜素、花青素等)、微生物色素(如红曲霉的红曲素)等。 植物色素最为缤纷多彩,是构成食品色泽的主体;按溶解性不同可分为脂溶性 色素(叶绿素、类胡萝卜素等)和水溶性色素(花青素);若按化学结构来区分, 则可分为吡咯色素、多烯色素、酚类色素和醌酮类色素。 一、 吡咯色素 吡咯色素是以 4 个吡咯环的 α-碳原子通过次甲基相连而成的卟吩环为结构 基础的天然色素。生物组织中天然吡咯色素有两大类,即动物组织中的血红素 和植物组织中的叶绿素,它们都与蛋白质相结合,不同之处在于卟吩环上的侧 链基团和卟吩环中结合的金属离子不同。 (一)血红素 1.血红素的结构 血红素是高等动物血液和肌肉中的红色色素。在血液中 血红素主要以血红蛋白(Hb)的形式存在,在肌肉中主要以肌红蛋白(Mb)的 形式存在。 血红素是铁和带侧基的卟吩环构成的铁卟啉类化合物。可溶于水,亚铁血 红素的分子结构如图 3-1: 其结构特点为:(1)铁为+2 价;(2)有一个由 4 个吡咯环连接而成的卟吩 环;(3)存在共轭体系,使该物质呈现颜色;(4)有酸性。 血红素的 4 个氮原子在同一平面上。其中 2 个氮原子与铁原子以共价键相 结合,另外 2 个氮原子以配位键(从氮原子上共享电子)与亚铁离子相结合。 因亚铁离子有配位能力(即能从其它原子共享电子),配位数为 6,因此在 4 个 氮原子组成的平面上,还能与球蛋白分子中组氨酸残基上的咪唑环上的氮原子 相结合,在平面的下面还能与 O2 或 H2O 相结合

第 3 章 食品的色香味 随着社会经济的不断发展,生活水平的不断提高,人们对食品的要求越来越 高,也就是说,食品不仅要符合质量卫生标准、具有较高的营养价值,而且花色 品种要多样化,色香味俱全。因此,食品的风味就显得非常重要。 食品的风味是指食品入口前后对人体的视觉、味觉、嗅觉和触觉等感觉器官 的刺激,从而引起人们对它的总体特征的综合印象。风味鉴别常采用感官分析法, 它是以人的感觉器官直接鉴定食品的新鲜度、成熟度、加工精度、品种特性及其 产生的变化情况等的方法,它方便、快捷又节省费用,是评价食品品质的常用方 法之一。 我国的食品以色、香、味俱佳、风味独特而享誉全球。因此,了解食品中色、 香、味的基础知识,对提高食品质量具有多方面的意义。 第一节 第一节 食品中的天然色素 食品中能呈现颜色的物质称为色素,主要的食品色素都是有机化合物。食 品中的色素主要分为天然色素和人工合成色素。食品原料中天然存在的,或经 加工而改变的食品色素称为食品中的天然色素。 天然色素按来源不同,可分为动物色素(如血红素、类胡萝卜素 )、植物 色素(如叶绿素、胡萝卜素、花青素等)、微生物色素(如红曲霉的红曲素)等。 植物色素最为缤纷多彩,是构成食品色泽的主体;按溶解性不同可分为脂溶性 色素(叶绿素、类胡萝卜素等)和水溶性色素(花青素);若按化学结构来区分, 则可分为吡咯色素、多烯色素、酚类色素和醌酮类色素。 一、 吡咯色素 吡咯色素是以 4 个吡咯环的 α-碳原子通过次甲基相连而成的卟吩环为结构 基础的天然色素。生物组织中天然吡咯色素有两大类,即动物组织中的血红素 和植物组织中的叶绿素,它们都与蛋白质相结合,不同之处在于卟吩环上的侧 链基团和卟吩环中结合的金属离子不同。 (一)血红素 1.血红素的结构 血红素是高等动物血液和肌肉中的红色色素。在血液中 血红素主要以血红蛋白(Hb)的形式存在,在肌肉中主要以肌红蛋白(Mb)的 形式存在。 血红素是铁和带侧基的卟吩环构成的铁卟啉类化合物。可溶于水,亚铁血 红素的分子结构如图 3-1: 其结构特点为:(1)铁为+2 价;(2)有一个由 4 个吡咯环连接而成的卟吩 环;(3)存在共轭体系,使该物质呈现颜色;(4)有酸性。 血红素的 4 个氮原子在同一平面上。其中 2 个氮原子与铁原子以共价键相 结合,另外 2 个氮原子以配位键(从氮原子上共享电子)与亚铁离子相结合。 因亚铁离子有配位能力(即能从其它原子共享电子),配位数为 6,因此在 4 个 氮原子组成的平面上,还能与球蛋白分子中组氨酸残基上的咪唑环上的氮原子 相结合,在平面的下面还能与 O2 或 H2O 相结合

图 3-1 血红素的结构 血红蛋白(Hb)是由 4 分子亚铁血红素和 1 分子由 4 条肽链组成的球蛋白 结合而成。相对分子质量为 6 800,而肌红蛋白(Mb)则为 1 分子亚铁血红素 和 1 分子肽链组成的球蛋白所组成,相对分子质量为 1 700,恰为血红蛋白(Hb) 的四分之一。 血红蛋白(Hb)与肌红蛋白(Mb)是构成动物肌肉红色的主要色素,牲畜 在屠宰放血,血红蛋白排放干净之后,酮体肌肉中 90%以上是肌红蛋白(Mb)。 肌肉中的肌红蛋白(Mb)随年龄不同而不同,如牛犊的肌红蛋白较少,肌肉色 浅,而成年牛肉中的肌红蛋白(Mb)较多,肌肉色深。虾、蟹及昆虫体内的血 色素是含铜的血蓝蛋白。 2.血红素的性质 血红蛋白最特殊的性质是与 O2 结合成氧合血红蛋白 (HbO2)而呈现鲜红色。因 HbO2 并非化合物,分子中的铁未被氧化,仍为亚 铁离子,在 O2 分压低的环境下,又能分解成 Hb 和 O2 : 同样,Mb 当肌肉切开后,Mb 也能与 O2 结合而成鲜红色。 屠宰后的酮体组织因缺氧而失去呼吸作用,但发酵和呼吸酶仍能活动,以 致肌肉组织能保持还原状态而呈暗紫红色。当鲜肉在空气中过久,细菌大量繁 殖,降低部分氧压,致使氧表面氧合肌红蛋白 MbO2 氧化而形成棕褐色的高铁 肌红蛋白。同样 MbO2 在有氧加热时,球蛋白变性,血红素中 Fe2+氧化为 Fe3+ 而生成棕褐色的高铁肌红蛋白(MMb ),即为熟肉的颜色。 因 Hb 和 Mb 能与亚硝基−NO 作用,形成稳定艳丽的桃红色亚硝酰肌红蛋 白(NO−Mb)和亚硝酰血红蛋白(NO−Hb),加热颜色也不变。基于此原理, 在火腿、香肠等肉类腌制加工中,往往使用硝酸盐或亚硝酸盐等作为发色剂。 目前的研究显示硝酸盐或亚硝酸盐对脑组织有损伤,且有致癌作用。 (二)叶绿素 1.叶绿素的结构特征 叶绿素存在于植物体内,与蛋白质结合成叶绿体。 叶绿素主要有叶绿素 a 和叶绿素 b 两种,如图 3-2

图 3-1 血红素的结构 血红蛋白(Hb)是由 4 分子亚铁血红素和 1 分子由 4 条肽链组成的球蛋白 结合而成。相对分子质量为 6 800,而肌红蛋白(Mb)则为 1 分子亚铁血红素 和 1 分子肽链组成的球蛋白所组成,相对分子质量为 1 700,恰为血红蛋白(Hb) 的四分之一。 血红蛋白(Hb)与肌红蛋白(Mb)是构成动物肌肉红色的主要色素,牲畜 在屠宰放血,血红蛋白排放干净之后,酮体肌肉中 90%以上是肌红蛋白(Mb)。 肌肉中的肌红蛋白(Mb)随年龄不同而不同,如牛犊的肌红蛋白较少,肌肉色 浅,而成年牛肉中的肌红蛋白(Mb)较多,肌肉色深。虾、蟹及昆虫体内的血 色素是含铜的血蓝蛋白。 2.血红素的性质 血红蛋白最特殊的性质是与 O2 结合成氧合血红蛋白 (HbO2)而呈现鲜红色。因 HbO2 并非化合物,分子中的铁未被氧化,仍为亚 铁离子,在 O2 分压低的环境下,又能分解成 Hb 和 O2 : 同样,Mb 当肌肉切开后,Mb 也能与 O2 结合而成鲜红色。 屠宰后的酮体组织因缺氧而失去呼吸作用,但发酵和呼吸酶仍能活动,以 致肌肉组织能保持还原状态而呈暗紫红色。当鲜肉在空气中过久,细菌大量繁 殖,降低部分氧压,致使氧表面氧合肌红蛋白 MbO2 氧化而形成棕褐色的高铁 肌红蛋白。同样 MbO2 在有氧加热时,球蛋白变性,血红素中 Fe2+氧化为 Fe3+ 而生成棕褐色的高铁肌红蛋白(MMb ),即为熟肉的颜色。 因 Hb 和 Mb 能与亚硝基−NO 作用,形成稳定艳丽的桃红色亚硝酰肌红蛋 白(NO−Mb)和亚硝酰血红蛋白(NO−Hb),加热颜色也不变。基于此原理, 在火腿、香肠等肉类腌制加工中,往往使用硝酸盐或亚硝酸盐等作为发色剂。 目前的研究显示硝酸盐或亚硝酸盐对脑组织有损伤,且有致癌作用。 (二)叶绿素 1.叶绿素的结构特征 叶绿素存在于植物体内,与蛋白质结合成叶绿体。 叶绿素主要有叶绿素 a 和叶绿素 b 两种,如图 3-2

图 3-2 叶绿素的结构 叶绿素 a:R = CH3 叶绿素 b:R = CHO R′= CH2CH=C(CH3)[(CH2)3CH(CH3)]3CH3 叶绿素与血红素结构上既有相似的地方,也存在区别: (1)环中结合着 Mg2+,而不是 Fe2+。 (2)除 4 个吡咯环之外,还形成了 1 个副环(V)。 (3)侧链基团不同,叶绿素分子中存在酯基。 2.叶绿素的性质特点 叶绿素 a 是蓝黑色的粉末,熔点为 117~120 ℃, 溶于乙醇溶液而呈蓝绿色,并有深红色荧光。叶绿素 b 是深绿色粉末,熔点为 120~130 ℃,其醇溶液呈绿色或黄绿色,并有荧光。二者不溶于水而溶于乙醇、 乙醚、丙酮等脂肪溶剂中,不耐热和光。在高等植物中,叶绿素 a 与叶绿素 b 按 3∶1 的比例共存。 在酸性条件下,叶绿素分子中的镁离子被氢离子取代,形成脱镁叶绿素造 成色泽转化为黄褐色。当用稀的硫酸铜溶液处理时,叶绿素分子中的镁离子可 被铜离子取代生成铜叶绿素,铜叶绿素的绿色比叶绿素更鲜艳、更稳定。叶绿 素的分子结构显示出它是一种酯,在碱性条件下,它可以水解成叶绿酸盐和醇, 叶绿酸盐绿色较叶绿素稳定。 3.3.叶绿素在食品加工和贮藏中的变化 (1)酸和热引起的变化。在酸的作用,叶绿素会发生脱镁反应而生成脱镁 叶绿素,颜色由绿色向褐色转变。如蔬菜在收获后,植株体内有机酸的存在,可 生成脱镁叶绿素,变黄甚至变褐,腌制蔬菜时常常发生颜色由翠绿向褐色转变, 也是由于发酵产生的乳酸而致。 (2)酶和光。许多酶能促进叶绿素的破坏,如脂酶和蛋白酶作用于叶绿素 脂蛋白复合体;叶绿素酶直接以叶绿素为底物。 蔬菜的加工处理(热烫和杀菌)是导致叶绿素损失的主要原因,其变化主要 是热和酸造成了叶绿素向焦脱镁叶绿素的转化,造成颜色的变化。这是由于:(a) 加热下组织的破坏,细胞内的成分(包括有机酸)不再区域化,因而加强了与叶 绿素的接触。(b)加热时,生成新的有机酸如草酸,苹果酸,乙酸,琥珀酸,柠 檬酸,脂肪会水解成脂肪酸,蛋白质分解成 H2S 或脱羧产生 CO2 等,降低了 pH, 使其酸性化。为了护色,常将石灰水或氢氧化镁加入热烫液中,以提高 pH,并 有一定的保脆作用。 绿色植物在储藏加工过程中经常发生光解。即在光和氧气的作用下破坏卟吩 环,产生一系列小分子。对此在储藏绿色植物性食品时,应避光、除氧,以防止 光氧化褪色。 二、多烯色素

图 3-2 叶绿素的结构 叶绿素 a:R = CH3 叶绿素 b:R = CHO R′= CH2CH=C(CH3)[(CH2)3CH(CH3)]3CH3 叶绿素与血红素结构上既有相似的地方,也存在区别: (1)环中结合着 Mg2+,而不是 Fe2+。 (2)除 4 个吡咯环之外,还形成了 1 个副环(V)。 (3)侧链基团不同,叶绿素分子中存在酯基。 2.叶绿素的性质特点 叶绿素 a 是蓝黑色的粉末,熔点为 117~120 ℃, 溶于乙醇溶液而呈蓝绿色,并有深红色荧光。叶绿素 b 是深绿色粉末,熔点为 120~130 ℃,其醇溶液呈绿色或黄绿色,并有荧光。二者不溶于水而溶于乙醇、 乙醚、丙酮等脂肪溶剂中,不耐热和光。在高等植物中,叶绿素 a 与叶绿素 b 按 3∶1 的比例共存。 在酸性条件下,叶绿素分子中的镁离子被氢离子取代,形成脱镁叶绿素造 成色泽转化为黄褐色。当用稀的硫酸铜溶液处理时,叶绿素分子中的镁离子可 被铜离子取代生成铜叶绿素,铜叶绿素的绿色比叶绿素更鲜艳、更稳定。叶绿 素的分子结构显示出它是一种酯,在碱性条件下,它可以水解成叶绿酸盐和醇, 叶绿酸盐绿色较叶绿素稳定。 3.3.叶绿素在食品加工和贮藏中的变化 (1)酸和热引起的变化。在酸的作用,叶绿素会发生脱镁反应而生成脱镁 叶绿素,颜色由绿色向褐色转变。如蔬菜在收获后,植株体内有机酸的存在,可 生成脱镁叶绿素,变黄甚至变褐,腌制蔬菜时常常发生颜色由翠绿向褐色转变, 也是由于发酵产生的乳酸而致。 (2)酶和光。许多酶能促进叶绿素的破坏,如脂酶和蛋白酶作用于叶绿素 脂蛋白复合体;叶绿素酶直接以叶绿素为底物。 蔬菜的加工处理(热烫和杀菌)是导致叶绿素损失的主要原因,其变化主要 是热和酸造成了叶绿素向焦脱镁叶绿素的转化,造成颜色的变化。这是由于:(a) 加热下组织的破坏,细胞内的成分(包括有机酸)不再区域化,因而加强了与叶 绿素的接触。(b)加热时,生成新的有机酸如草酸,苹果酸,乙酸,琥珀酸,柠 檬酸,脂肪会水解成脂肪酸,蛋白质分解成 H2S 或脱羧产生 CO2 等,降低了 pH, 使其酸性化。为了护色,常将石灰水或氢氧化镁加入热烫液中,以提高 pH,并 有一定的保脆作用。 绿色植物在储藏加工过程中经常发生光解。即在光和氧气的作用下破坏卟吩 环,产生一系列小分子。对此在储藏绿色植物性食品时,应避光、除氧,以防止 光氧化褪色。 二、多烯色素

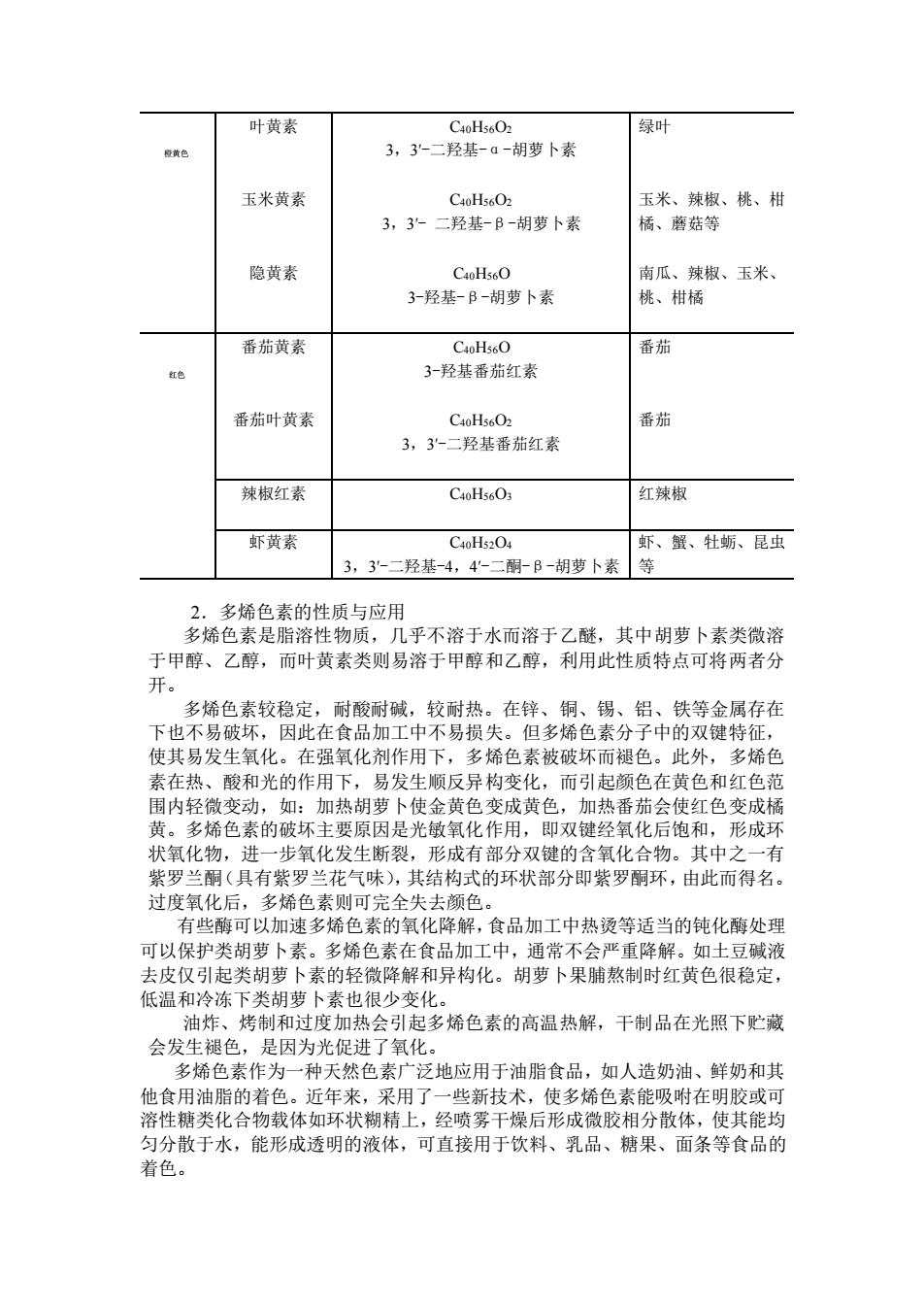

多烯色素是由异戌二烯残基组成的共轭双键长链物质,因最早发现的是存在 于胡萝卜中的胡萝卜素,故又称为类胡萝卜素。广泛存在于生物界中,目前已知 有 300 多种。类胡萝卜素主要存在于植物的叶、花、果、根、茎中,以黄色和红 色的果蔬中较多。一些微生物也能大量合成类胡萝卜素,在动物的蛋黄、羽毛、 甲壳和金鱼体内都存在。 类胡萝卜素按其结构与溶解性质分为两大类:胡萝卜素类和叶黄素类。 1.1.结构特点 (1)胡萝卜素类 胡萝卜素类的结构特点是存在大量共轭双键(形成发色基 团,产生颜色)。大多数天然胡萝卜素类都可看作是番茄红素的衍生物。番茄红 素的结构式如下: 番茄红素的一端或两端环构化,便形成了它的同分异构体 α-胡萝卜素、 β- 胡萝卜素、 γ-胡萝卜素。几种胡萝卜素端环的结构如下: 在端环中双键位置在 4、5-碳位间的称为 α –紫罗酮环,在 5、6-碳位的称 β- 紫罗酮环。 只具有 β-紫罗酮环的胡萝卜素类在体内才能转变为维生素 A。 番茄红素和 α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素是食品中主要的多烯烃 类着色物质,分布广泛,其中β-胡萝卜素在自然界中含量最多,分布最广。1 分子β-胡萝卜素在动物体内能转化为 2 分子维生素 A,因此是有效的维生素 A 原,而一分子的 α-胡萝卜素、γ-胡萝卜素只能形成一分子维生素 A,而番茄红 素不能转化成维生素 A,没有营养作用。 (2)叶黄素类 叶黄素类是共轭多烯烃的含氧衍生物,主要有叶黄素, 隐黄素,辣椒红素,番茄黄素等。几种常见的叶黄素类色素的结构、学名、存在 见表 3-1。 表 3-1 食品中重要的叶黄素类色素 颜 色 俗 名 学 名 存 在

多烯色素是由异戌二烯残基组成的共轭双键长链物质,因最早发现的是存在 于胡萝卜中的胡萝卜素,故又称为类胡萝卜素。广泛存在于生物界中,目前已知 有 300 多种。类胡萝卜素主要存在于植物的叶、花、果、根、茎中,以黄色和红 色的果蔬中较多。一些微生物也能大量合成类胡萝卜素,在动物的蛋黄、羽毛、 甲壳和金鱼体内都存在。 类胡萝卜素按其结构与溶解性质分为两大类:胡萝卜素类和叶黄素类。 1.1.结构特点 (1)胡萝卜素类 胡萝卜素类的结构特点是存在大量共轭双键(形成发色基 团,产生颜色)。大多数天然胡萝卜素类都可看作是番茄红素的衍生物。番茄红 素的结构式如下: 番茄红素的一端或两端环构化,便形成了它的同分异构体 α-胡萝卜素、 β- 胡萝卜素、 γ-胡萝卜素。几种胡萝卜素端环的结构如下: 在端环中双键位置在 4、5-碳位间的称为 α –紫罗酮环,在 5、6-碳位的称 β- 紫罗酮环。 只具有 β-紫罗酮环的胡萝卜素类在体内才能转变为维生素 A。 番茄红素和 α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素是食品中主要的多烯烃 类着色物质,分布广泛,其中β-胡萝卜素在自然界中含量最多,分布最广。1 分子β-胡萝卜素在动物体内能转化为 2 分子维生素 A,因此是有效的维生素 A 原,而一分子的 α-胡萝卜素、γ-胡萝卜素只能形成一分子维生素 A,而番茄红 素不能转化成维生素 A,没有营养作用。 (2)叶黄素类 叶黄素类是共轭多烯烃的含氧衍生物,主要有叶黄素, 隐黄素,辣椒红素,番茄黄素等。几种常见的叶黄素类色素的结构、学名、存在 见表 3-1。 表 3-1 食品中重要的叶黄素类色素 颜 色 俗 名 学 名 存 在

橙黄色 叶黄素 C40H56O2 3,3′-二羟基-α-胡萝卜素 绿叶 玉米黄素 C40H56O2 3,3′- 二羟基-β-胡萝卜素 玉米、辣椒、桃、柑 橘、蘑菇等 隐黄素 C40H56O 3-羟基-β-胡萝卜素 南瓜、辣椒、玉米、 桃、柑橘 红色 番茄黄素 C40H56O 3-羟基番茄红素 番茄 番茄叶黄素 C40H56O2 3,3′-二羟基番茄红素 番茄 辣椒红素 C40H56O3 红辣椒 虾黄素 C40H52O4 3,3′-二羟基-4,4′-二酮-β-胡萝卜素 虾、蟹、牡蛎、昆虫 等 2.多烯色素的性质与应用 多烯色素是脂溶性物质,几乎不溶于水而溶于乙醚,其中胡萝卜素类微溶 于甲醇、乙醇,而叶黄素类则易溶于甲醇和乙醇,利用此性质特点可将两者分 开。 多烯色素较稳定,耐酸耐碱,较耐热。在锌、铜、锡、铝、铁等金属存在 下也不易破坏,因此在食品加工中不易损失。但多烯色素分子中的双键特征, 使其易发生氧化。在强氧化剂作用下,多烯色素被破坏而褪色。此外,多烯色 素在热、酸和光的作用下,易发生顺反异构变化,而引起颜色在黄色和红色范 围内轻微变动,如:加热胡萝卜使金黄色变成黄色,加热番茄会使红色变成橘 黄。多烯色素的破坏主要原因是光敏氧化作用,即双键经氧化后饱和,形成环 状氧化物,进一步氧化发生断裂,形成有部分双键的含氧化合物。其中之一有 紫罗兰酮(具有紫罗兰花气味),其结构式的环状部分即紫罗酮环,由此而得名。 过度氧化后,多烯色素则可完全失去颜色。 有些酶可以加速多烯色素的氧化降解,食品加工中热烫等适当的钝化酶处理 可以保护类胡萝卜素。多烯色素在食品加工中,通常不会严重降解。如土豆碱液 去皮仅引起类胡萝卜素的轻微降解和异构化。胡萝卜果脯熬制时红黄色很稳定, 低温和冷冻下类胡萝卜素也很少变化。 油炸、烤制和过度加热会引起多烯色素的高温热解,干制品在光照下贮藏 会发生褪色,是因为光促进了氧化。 多烯色素作为一种天然色素广泛地应用于油脂食品,如人造奶油、鲜奶和其 他食用油脂的着色。近年来,采用了一些新技术,使多烯色素能吸咐在明胶或可 溶性糖类化合物载体如环状糊精上,经喷雾干燥后形成微胶相分散体,使其能均 匀分散于水,能形成透明的液体,可直接用于饮料、乳品、糖果、面条等食品的 着色

橙黄色 叶黄素 C40H56O2 3,3′-二羟基-α-胡萝卜素 绿叶 玉米黄素 C40H56O2 3,3′- 二羟基-β-胡萝卜素 玉米、辣椒、桃、柑 橘、蘑菇等 隐黄素 C40H56O 3-羟基-β-胡萝卜素 南瓜、辣椒、玉米、 桃、柑橘 红色 番茄黄素 C40H56O 3-羟基番茄红素 番茄 番茄叶黄素 C40H56O2 3,3′-二羟基番茄红素 番茄 辣椒红素 C40H56O3 红辣椒 虾黄素 C40H52O4 3,3′-二羟基-4,4′-二酮-β-胡萝卜素 虾、蟹、牡蛎、昆虫 等 2.多烯色素的性质与应用 多烯色素是脂溶性物质,几乎不溶于水而溶于乙醚,其中胡萝卜素类微溶 于甲醇、乙醇,而叶黄素类则易溶于甲醇和乙醇,利用此性质特点可将两者分 开。 多烯色素较稳定,耐酸耐碱,较耐热。在锌、铜、锡、铝、铁等金属存在 下也不易破坏,因此在食品加工中不易损失。但多烯色素分子中的双键特征, 使其易发生氧化。在强氧化剂作用下,多烯色素被破坏而褪色。此外,多烯色 素在热、酸和光的作用下,易发生顺反异构变化,而引起颜色在黄色和红色范 围内轻微变动,如:加热胡萝卜使金黄色变成黄色,加热番茄会使红色变成橘 黄。多烯色素的破坏主要原因是光敏氧化作用,即双键经氧化后饱和,形成环 状氧化物,进一步氧化发生断裂,形成有部分双键的含氧化合物。其中之一有 紫罗兰酮(具有紫罗兰花气味),其结构式的环状部分即紫罗酮环,由此而得名。 过度氧化后,多烯色素则可完全失去颜色。 有些酶可以加速多烯色素的氧化降解,食品加工中热烫等适当的钝化酶处理 可以保护类胡萝卜素。多烯色素在食品加工中,通常不会严重降解。如土豆碱液 去皮仅引起类胡萝卜素的轻微降解和异构化。胡萝卜果脯熬制时红黄色很稳定, 低温和冷冻下类胡萝卜素也很少变化。 油炸、烤制和过度加热会引起多烯色素的高温热解,干制品在光照下贮藏 会发生褪色,是因为光促进了氧化。 多烯色素作为一种天然色素广泛地应用于油脂食品,如人造奶油、鲜奶和其 他食用油脂的着色。近年来,采用了一些新技术,使多烯色素能吸咐在明胶或可 溶性糖类化合物载体如环状糊精上,经喷雾干燥后形成微胶相分散体,使其能均 匀分散于水,能形成透明的液体,可直接用于饮料、乳品、糖果、面条等食品的 着色