第二单元过关检测(B卷) (时间:60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.《管子海王》记载:“今铁官之数曰:一女必有一针一刀,若其事立。耕者必有一耒一耜一铫 若其事立。行服连轺辇者必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者,天下无有。”由 此可知当时() A.各行业分工比较细致 B.精耕细作农业技术己经成熟 C.官营治铁业相当发达 D.铁器在生产生活中地位重要 答案D 解桐在当时各行业的生产活动中必须具备的工具,主要是铁器,这说明了铁器在生产活动中 的重要性故D项正确:题千材料涉及农业、手工业和商业,并没有体现分工的细致,A项不将 合题意;农业只是题干材料所涉及的行业之一,B项以偏概全,排除;题干材料中出现了“铁官”, 但题干材料并没有说明铁器制造业的情况,无法得出官营冶铁业发达的结论,故C项不正 确。 2.据考古发现,在江苏六合程桥的吴国墓,湖南常德德山的楚国墓、长沙的楚墓,还有山西侯马 的北西庄等遗址出土的春秋晚期的多种铁器中,不乏铁耒、铁耜、铁铧等农具。这些考古发 现可以佐证,春秋晚期() A.南方耕作技术优于北方 B.农业生产范围拓展 C.铁农具己用于农业生产 D.精耕细作走向成熟 答案c 解析结合所学知识,可知春秋后期,铁农具开始出现,与题干材料“春秋晚期的多种铁器中,不乏 铁未、铁耜、铁铧等农具”相符,故选C项:题干材料并未涉及南北方耕作技术的对比,排除A 项;题干材料反映的是考古发现中春秋晚期铁农具的发掘,并未涉及农业生产范围的拓展,排 除B项:题干材料体现不出精耕细作走向成熟,排除D项。 3.西周的诗篇描写有大量“千耦其耘的劳动场景,到春秋战国时期,出现“五口之家,治百亩之 田”的现象。这一变化出现的主要原因是( A.分封制崩溃 B.铁犁牛耕的使用 C.井田制瓦解 D.水利工程的兴建 答案B 解析根据题干材料“西周的诗篇描写有大量‘千耦其耘’的劳动场景,到春秋战国时期,出现 ‘五口之家,治百亩之田’的现象”并结合所学知识,可知随着铁农具和牛耕的使用,农业生产 由集体劳动发展到个体经营,分散的一家一户的小农经济兴起,故选B项:A、C、D三项均与 题意不符,排除。 4.水排产生之前,有马排、人排。史料记载,马排用马一百匹治铁一百二十斤;改用水排,在同 样的时间内,可以治铁三百六十斤。水排的直接作用是( A提高炉温 B.提高灌溉效率 C.代替燃料 D.提高犁耕效率 答案A 解析水排属于冶铁工具,不是农业工具,可以排除B、D两项;水排是利用水力的鼓风工具,可 以有效地提高炉温,从而提高治铁的水平,其不能代替燃料,选A项,排除C项。 5.右图反映的是(

第二单元过关检测(B 卷) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.《管子·海王》记载:“今铁官之数曰:一女必有一针一刀,若其事立。耕者必有一耒一耜一铫, 若其事立。行服连轺辇者必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者,天下无有。”由 此可知当时( ) A.各行业分工比较细致 B.精耕细作农业技术已经成熟 C.官营冶铁业相当发达 D.铁器在生产生活中地位重要 答案 D 解析在当时各行业的生产活动中必须具备的工具,主要是铁器,这说明了铁器在生产活动中 的重要性,故 D 项正确;题干材料涉及农业、手工业和商业,并没有体现分工的细致,A 项不符 合题意;农业只是题干材料所涉及的行业之一,B 项以偏概全,排除;题干材料中出现了“铁官”, 但题干材料并没有说明铁器制造业的情况,无法得出官营冶铁业发达的结论,故 C 项不正 确。 2.据考古发现,在江苏六合程桥的吴国墓,湖南常德德山的楚国墓、长沙的楚墓,还有山西侯马 的北西庄等遗址出土的春秋晚期的多种铁器中,不乏铁耒、铁耜、铁铧等农具。这些考古发 现可以佐证,春秋晚期( ) A.南方耕作技术优于北方 B.农业生产范围拓展 C.铁农具已用于农业生产 D.精耕细作走向成熟 答案 C 解析结合所学知识,可知春秋后期,铁农具开始出现,与题干材料“春秋晚期的多种铁器中,不乏 铁耒、铁耜、铁铧等农具”相符,故选 C 项;题干材料并未涉及南北方耕作技术的对比,排除 A 项;题干材料反映的是考古发现中春秋晚期铁农具的发掘,并未涉及农业生产范围的拓展,排 除 B 项;题干材料体现不出精耕细作走向成熟,排除 D 项。 3.西周的诗篇描写有大量“千耦其耘”的劳动场景,到春秋战国时期,出现“五口之家,治百亩之 田”的现象。这一变化出现的主要原因是( ) A.分封制崩溃 B.铁犁牛耕的使用 C.井田制瓦解 D.水利工程的兴建 答案 B 解析根据题干材料“西周的诗篇描写有大量‘千耦其耘’的劳动场景,到春秋战国时期,出现 ‘五口之家,治百亩之田’的现象”并结合所学知识,可知随着铁农具和牛耕的使用,农业生产 由集体劳动发展到个体经营,分散的一家一户的小农经济兴起,故选 B 项;A、C、D 三项均与 题意不符,排除。 4.水排产生之前,有马排、人排。史料记载,马排用马一百匹冶铁一百二十斤;改用水排,在同 样的时间内,可以冶铁三百六十斤。水排的直接作用是( ) A.提高炉温 B.提高灌溉效率 C.代替燃料 D.提高犁耕效率 答案 A 解析水排属于冶铁工具,不是农业工具,可以排除 B、D 两项;水排是利用水力的鼓风工具,可 以有效地提高炉温,从而提高冶铁的水平,其不能代替燃料,选 A 项,排除 C 项。 5.右图反映的是( )

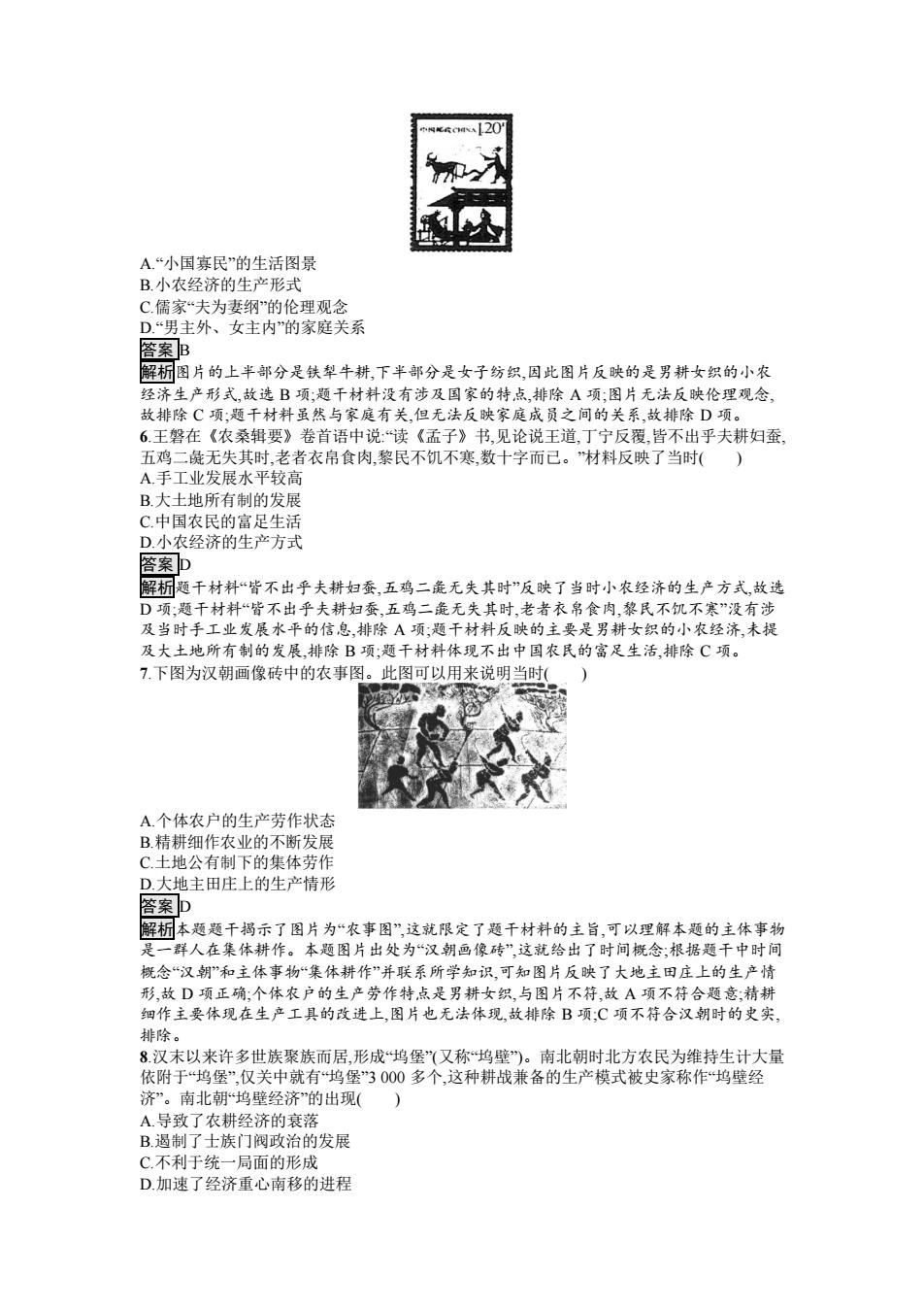

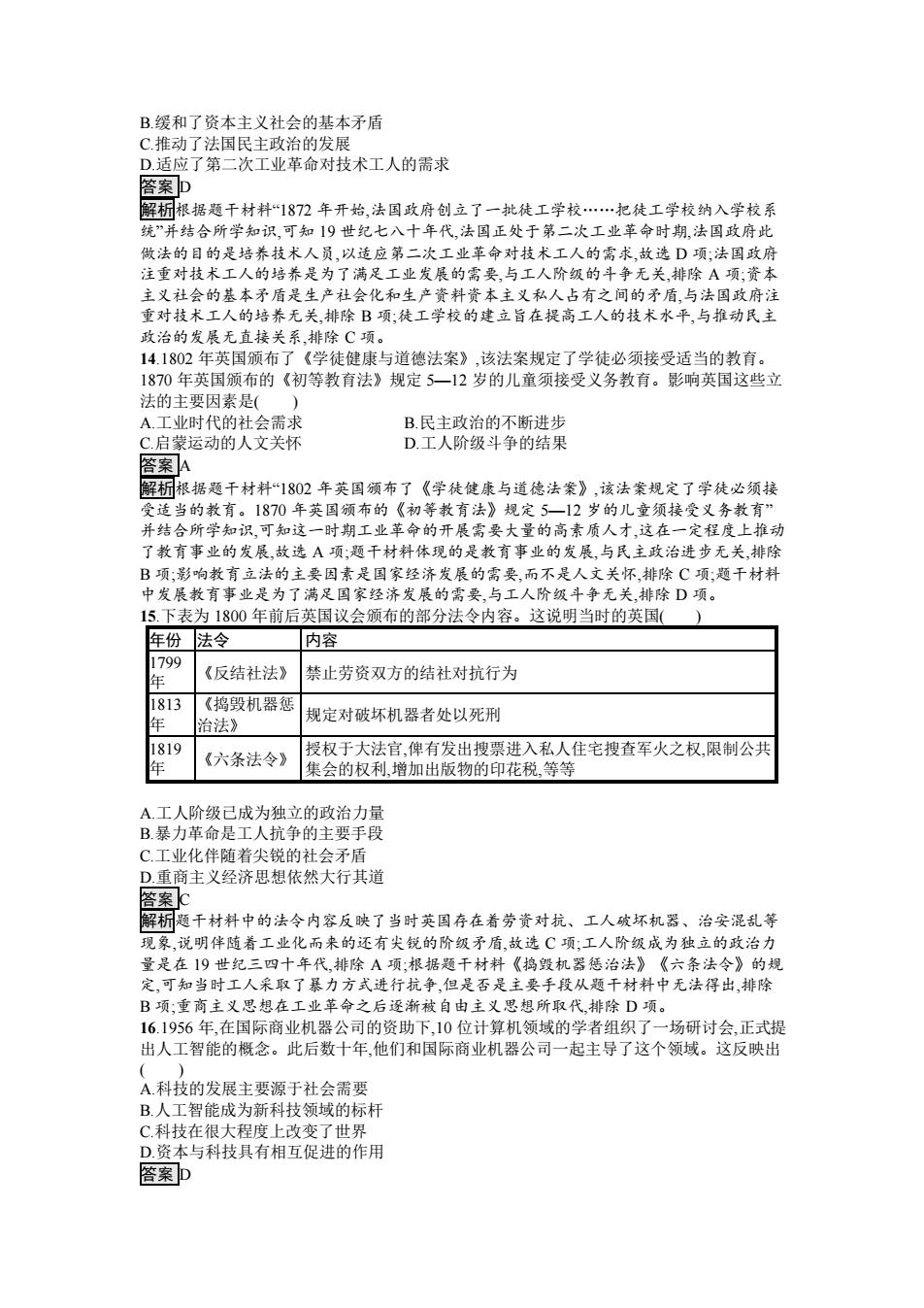

96920 A.“小国寡民”的生活图景 B.小农经济的生产形式 C.儒家“夫为妻纲的伦理观念 D.“男主外、女主内”的家庭关系 答案B 解析图片的上半部分是铁犁牛耕,下半部分是女子纺织,因此图片反映的是男耕女织的小农 经济生产形式,故选B项:题千材料没有涉及国家的特点,排除A项;图片无法反映伦理观念, 故排除C项;题千材料虽然与家庭有关,但无法反映家庭成员之间的关系,故排除D项。 6.王磐在《农桑辑要》卷首语中说:“读《孟子》书,见论说王道,丁宁反覆,皆不出乎夫耕妇蚕」 五鸡二彘无失其时,老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,数十字而已。材料反映了当时() A手工业发展水平较高 B.大土地所有制的发展 C.中国农民的富足生活 D.小农经济的生产方式 答案D 解析题干材科“皆不出乎夫耕妇蚕,五鸡二彘无失其时”反映了当时小农经济的生产方式,故选 D项;题千材料“皆不出乎夫耕妇蚕,五鸡二彘无失其时,老者衣帛食肉,黎民不饥不寒”没有涉 及当时手工业发展水平的信息,排除A项;题干材料反映的主要是男耕女织的小农经济,未提 及大土地所有制的发展,排除B项:题干材料体现不出中国农民的富足生活,排除C项。 7.下图为汉朝画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( A.个体农户的生产劳作状态 B.精耕细作农业的不断发展 C.土地公有制下的集体劳作 D.大地主田庄上的生产情形 答案D 解析本题题干揭示了图片为“农事图”,这就限定了题千材料的主旨,可以理解本题的主体事物 是一群人在集体耕作。本题图片出处为“汉朝画像砖”,这就给出了时间概念,根据题干中时间 概念“汉朝和主体事物“集体耕作”并联系所学知识,可知图片反映了大地主田庄上的生产情 形,故D项正确:个体农户的生产劳作特点是男耕女织,与图片不符,故A项不符合题意:精耕 细作主要体现在生产工具的改进上,图片也无法体现,故排除B项:C项不符合汉朝时的史实, 排除。 8.汉末以来许多世族聚族而居,形成坞堡”(又称坞壁)。南北朝时北方农民为维持生计大量 依附于“坞堡”,仅关中就有“坞堡3000多个,这种耕战兼备的生产模式被史家称作“坞壁经 济”。南北朝坞壁经济”的出现( A.导致了农耕经济的衰落 B.遏制了士族门阀政治的发展 C.不利于统一局面的形成 D.加速了经济重心南移的进程

A.“小国寡民”的生活图景 B.小农经济的生产形式 C.儒家“夫为妻纲”的伦理观念 D.“男主外、女主内”的家庭关系 答案 B 解析图片的上半部分是铁犁牛耕,下半部分是女子纺织,因此图片反映的是男耕女织的小农 经济生产形式,故选 B 项;题干材料没有涉及国家的特点,排除 A 项;图片无法反映伦理观念, 故排除 C 项;题干材料虽然与家庭有关,但无法反映家庭成员之间的关系,故排除 D 项。 6.王磐在《农桑辑要》卷首语中说:“读《孟子》书,见论说王道,丁宁反覆,皆不出乎夫耕妇蚕, 五鸡二彘无失其时,老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,数十字而已。”材料反映了当时( ) A.手工业发展水平较高 B.大土地所有制的发展 C.中国农民的富足生活 D.小农经济的生产方式 答案 D 解析题干材料“皆不出乎夫耕妇蚕,五鸡二彘无失其时”反映了当时小农经济的生产方式,故选 D 项;题干材料“皆不出乎夫耕妇蚕,五鸡二彘无失其时,老者衣帛食肉,黎民不饥不寒”没有涉 及当时手工业发展水平的信息,排除 A 项;题干材料反映的主要是男耕女织的小农经济,未提 及大土地所有制的发展,排除 B 项;题干材料体现不出中国农民的富足生活,排除 C 项。 7.下图为汉朝画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( ) A.个体农户的生产劳作状态 B.精耕细作农业的不断发展 C.土地公有制下的集体劳作 D.大地主田庄上的生产情形 答案 D 解析本题题干揭示了图片为“农事图”,这就限定了题干材料的主旨,可以理解本题的主体事物 是一群人在集体耕作。本题图片出处为“汉朝画像砖”,这就给出了时间概念;根据题干中时间 概念“汉朝”和主体事物“集体耕作”并联系所学知识,可知图片反映了大地主田庄上的生产情 形,故 D 项正确;个体农户的生产劳作特点是男耕女织,与图片不符,故 A 项不符合题意;精耕 细作主要体现在生产工具的改进上,图片也无法体现,故排除 B 项;C 项不符合汉朝时的史实, 排除。 8.汉末以来许多世族聚族而居,形成“坞堡”(又称“坞壁”)。南北朝时北方农民为维持生计大量 依附于“坞堡”,仅关中就有“坞堡”3 000 多个,这种耕战兼备的生产模式被史家称作“坞壁经 济”。南北朝“坞壁经济”的出现( ) A.导致了农耕经济的衰落 B.遏制了士族门阀政治的发展 C.不利于统一局面的形成 D.加速了经济重心南移的进程

答案c 9.据研究,南北朝中期,政府在对手工业者的管理上,出现了雇佣工匠制度和番役制度。这些制 度的出现说明( A.家庭手工业与农业紧密结合 B.国家对工匠人身控制有所松弛 C.盐铁官营制度得到进一步强化 D.官营手工业者由籍匠变为丁民 答案B 解析A项中家庭手工业与题干材料无关,排除;题干材料涉及的是手工业管理方式,与盐铁官 营无关,排除C项:通过雇佣工匠制度和番役制度,国家对工匠的人身控制有所松弛,但工匠的 匠籍身份废除是在清朝.故D项不正确B项正确。 10.有学者指出,18世纪晚期工厂制度出现,到19世纪中叶,英国所有的棉布都己经在工厂里 生产了,工厂制度代替了分包制和工场,成为工业经济特有的生产方式。对特有”的理解中 正确的是( A.标志着工业革命的完成 B.全新的生产组织形式 C.产生了比蒸汽机更大的影响 D.促进了工业革命深入发展 答案B 解析题干材料“19世纪中叶“工厂制度…成为工业经济特有的生产方式”说明工业革命后 工厂制度成为新的生产组织形式,故选B项:机器制造业的机器化标志着工业革命的完成,A 项错误;题干材料反映的是生产方式的改变,没有体现出动力方面的革新,排除C项;题千材料 中没有体现出工业革命的发展,排除D项。 11.在1750年至1960年的210年间,世界各地区之间人口增长是不平衡的,欧美和大洋洲这 些发达国家所在的地区,人口增长率为每10年增加9.5%,而亚、非等发展中国家所在地区每 10年只增加6%。材料说明这一时期() A.经济和人口的增长正向相关 B.政治的稳定促进了经济发展 C产业革命需要更多的劳动力 D和平为人口的增加创造了条件 答案A 解析根据题千材料“发达国家所在的地区,人口增长率为每10年增加9.5%,而亚、非等发展 中国家所在地区每10年只增加6%”,可知经济的发展和人口的增加是成正比的,故选A 项:B、C、D三项均与题千材料不符,排除。 12.1823年,资产阶级激进派伯克贝克在伦敦创办第一家劳动技术学校一伦敦技工学院,对 技术工人进行科学教育:此后各郡也纷纷成立技工所、夜校等工人教育机构。这反映了英国 A.职业教育体系的完备 B.工人地位的提高 C.科学技术与生产的紧密结合 D.工业革命的发展 答案D 解析随着工业革命的发展,英国对技术工人的需求激增,而英国工人教有机构的创办及发展 适应了这一需求,故选D项;英国职业教育有一定程度的发展,但当时尚未形成完备的体系,排 除A项;题干材料强调的是工人教育机构的发展,未涉及工人地位的提高,排除B项;科学技术 与生产紧密结合是第二次工业革命的特点,排除C项。 13.1872年开始,法国政府创立了一批徒工学校。1879年成立了技术教育委员会,1880年制定 了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校系统。对此解释最合理的 是() A.体现了工人阶级斗争的结果

答案 C 9.据研究,南北朝中期,政府在对手工业者的管理上,出现了雇佣工匠制度和番役制度。这些制 度的出现说明( ) A.家庭手工业与农业紧密结合 B.国家对工匠人身控制有所松弛 C.盐铁官营制度得到进一步强化 D.官营手工业者由籍匠变为丁民 答案 B 解析 A 项中家庭手工业与题干材料无关,排除;题干材料涉及的是手工业管理方式,与盐铁官 营无关,排除 C 项;通过雇佣工匠制度和番役制度,国家对工匠的人身控制有所松弛,但工匠的 匠籍身份废除是在清朝,故 D 项不正确,B 项正确。 10.有学者指出,18 世纪晚期工厂制度出现,到 19 世纪中叶,英国所有的棉布都已经在工厂里 生产了,工厂制度代替了分包制和工场,成为工业经济特有的生产方式。对“特有”的理解中, 正确的是( ) A.标志着工业革命的完成 B.全新的生产组织形式 C.产生了比蒸汽机更大的影响 D.促进了工业革命深入发展 答案 B 解析题干材料“19 世纪中叶”“工厂制度……成为工业经济特有的生产方式”说明工业革命后, 工厂制度成为新的生产组织形式,故选 B 项;机器制造业的机器化标志着工业革命的完成,A 项错误;题干材料反映的是生产方式的改变,没有体现出动力方面的革新,排除 C 项;题干材料 中没有体现出工业革命的发展,排除 D 项。 11.在 1750 年至 1960 年的 210 年间,世界各地区之间人口增长是不平衡的,欧美和大洋洲这 些发达国家所在的地区,人口增长率为每 10 年增加 9.5%,而亚、非等发展中国家所在地区每 10 年只增加 6%。材料说明这一时期( ) A.经济和人口的增长正向相关 B.政治的稳定促进了经济发展 C.产业革命需要更多的劳动力 D.和平为人口的增加创造了条件 答案 A 解析根据题干材料“发达国家所在的地区,人口增长率为每 10 年增加 9.5%,而亚、非等发展 中国家所在地区每 10 年只增加 6%”,可知经济的发展和人口的增加是成正比的,故选 A 项;B、C、D 三项均与题干材料不符,排除。 12.1823 年,资产阶级激进派伯克贝克在伦敦创办第一家劳动技术学校——伦敦技工学院,对 技术工人进行科学教育;此后各郡也纷纷成立技工所、夜校等工人教育机构。这反映了英国 ( ) A.职业教育体系的完备 B.工人地位的提高 C.科学技术与生产的紧密结合 D.工业革命的发展 答案 D 解析随着工业革命的发展,英国对技术工人的需求激增,而英国工人教育机构的创办及发展 适应了这一需求,故选 D 项;英国职业教育有一定程度的发展,但当时尚未形成完备的体系,排 除 A 项;题干材料强调的是工人教育机构的发展,未涉及工人地位的提高,排除 B 项;科学技术 与生产紧密结合是第二次工业革命的特点,排除 C 项。 13.1872 年开始,法国政府创立了一批徒工学校。1879 年成立了技术教育委员会,1880 年制定 了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校系统。对此解释最合理的 是( ) A.体现了工人阶级斗争的结果

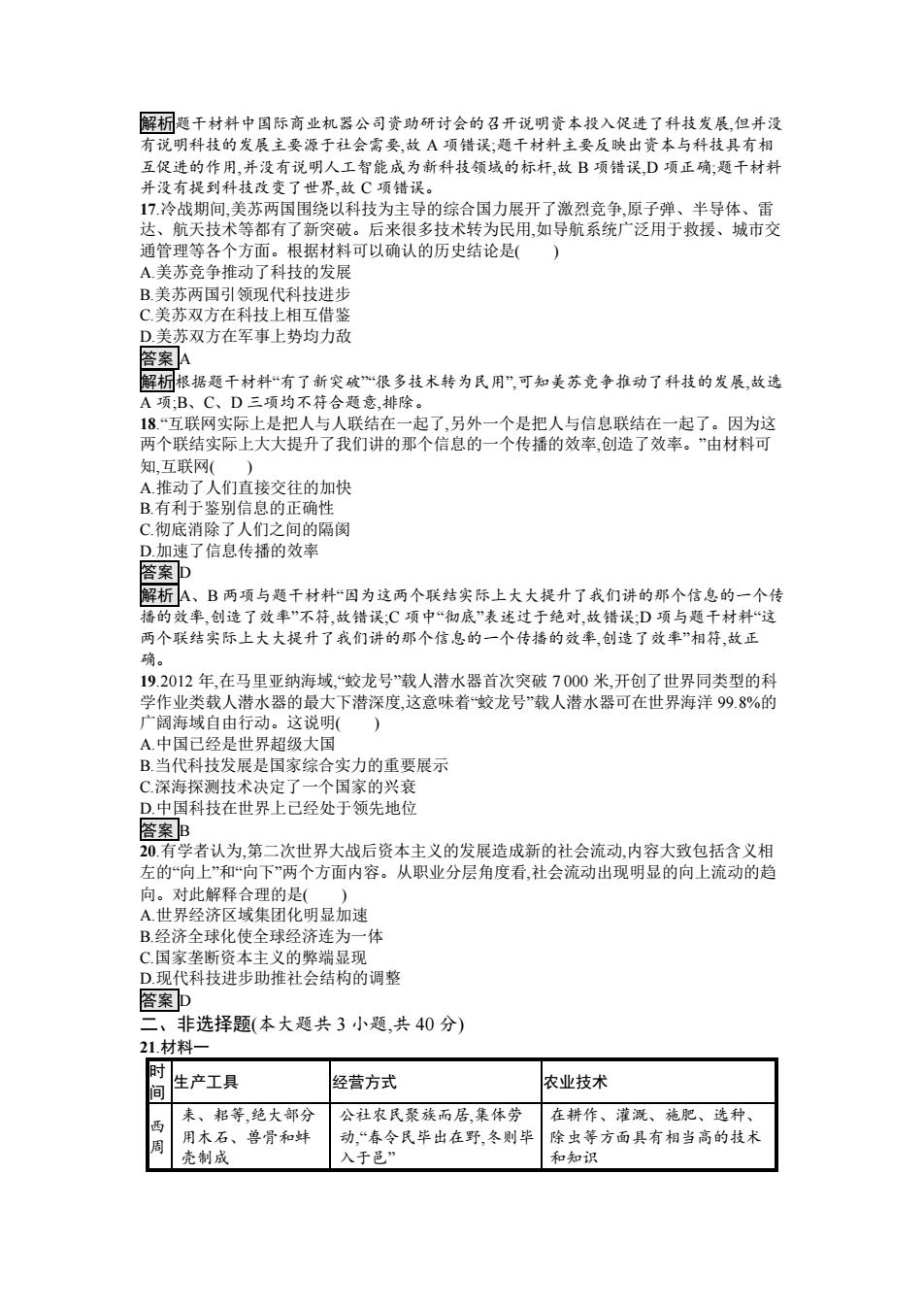

B.缓和了资本主义社会的基本矛盾 C.推动了法国民主政治的发展 D.适应了第二次工业革命对技术工人的需求 答案D 解析据题千材料“1872年开始,法国政府创立了一批徒工学校…把徒工学校纳入学校系 统”并结合所学知识,可知19世纪七八十年代,法国正处于第二次工业革命时期,法国政府此 做法的目的是培养技术人员,以适应第二次工业革命对技术工人的需求,故选D项:法国政府 注重对技术工人的培养是为了满足工业发展的需要,与工人阶级的斗争无关,排除A项;资本 主义社会的基本矛盾是生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾,与法国政府注 重对技术工人的培养无关,排除B项:徒工学校的建立旨在提高工人的技术水平,与推动民主 政治的发展无直接关系,排除C项。 14.1802年英国颁布了《学徒健康与道德法案》,该法案规定了学徒必须接受适当的教育。 1870年英国颁布的《初等教育法》规定5一12岁的儿童须接受义务教育。影响英国这些立 法的主要因素是( A.工业时代的社会需求 B民主政治的不断进步 C.启蒙运动的人文关怀 D.工人阶级斗争的结果 答案A 解析根据题千材料“1802年英国颁布了《学徒健康与道德法案》,该法案规定了学徒必须接 受适当的教育。1870年英国领布的《初等教有法》规定5一12岁的儿童须接受义务教育” 并结合所学知识,可知这一时期工业革命的开展需要大量的高素质人才,这在一定程度上推动 了教育事业的发展,故选A项:题干材料体现的是教育事业的发展,与民主政治进步无关,排除 B项;影响教育立法的主要因素是国家经济发展的需要,而不是人文关怀,排除C项:题干材科 中发展教育事业是为了满足国家经济发展的需要,与工人阶级斗争无关,排除D项。 15.下表为1800年前后英国议会颁布的部分法令内容。这说明当时的英国( 年份法令 内容 1799 年 《反结社法》 禁止劳资双方的结社对抗行为 1813 《捣毁机器惩 年 治法》 规定对破坏机器者处以死刑 1819 《六条法令》 授权于大法官,俾有发出搜票进入私人住宅搜查军火之权,限制公共 年 集会的权利,增加出版物的印花税,等等 A.工人阶级已成为独立的政治力量 B.暴力革命是工人抗争的主要手段 C.工业化伴随着尖锐的社会矛盾 D.重商主义经济思想依然大行其道 答案k 解桐题干材料中的法令内容反映了当时英国存在着劳资对抗、工人破坏机器、治安混乱等 现象,说明伴随着工业化而来的还有尖锐的阶级矛盾,故选C项:工人阶级成为独立的政治力 量是在19世纪三四十年代,排除A项:根据题干材料《捣毁机器惩治法》《六条法令》的规 定,可知当时工人采取了暴力方式进行抗争,但是否是主要手段从题干材料中无法得出,排除 B项:重商主义思想在工业革命之后逐渐被自由主义思想所取代,排除D项。 16.1956年,在国际商业机器公司的资助下,10位计算机领域的学者组织了一场研讨会,正式提 出人工智能的概念。此后数十年他们和国际商业机器公司一起主导了这个领域。这反映出 A科技的发展主要源于社会需要 B.人工智能成为新科技领域的标杆 C.科技在很大程度上改变了世界 D.资本与科技具有相互促进的作用 答案D

B.缓和了资本主义社会的基本矛盾 C.推动了法国民主政治的发展 D.适应了第二次工业革命对技术工人的需求 答案 D 解析根据题干材料“1872 年开始,法国政府创立了一批徒工学校……把徒工学校纳入学校系 统”并结合所学知识,可知 19 世纪七八十年代,法国正处于第二次工业革命时期,法国政府此 做法的目的是培养技术人员,以适应第二次工业革命对技术工人的需求,故选 D 项;法国政府 注重对技术工人的培养是为了满足工业发展的需要,与工人阶级的斗争无关,排除 A 项;资本 主义社会的基本矛盾是生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾,与法国政府注 重对技术工人的培养无关,排除 B 项;徒工学校的建立旨在提高工人的技术水平,与推动民主 政治的发展无直接关系,排除 C 项。 14.1802 年英国颁布了《学徒健康与道德法案》,该法案规定了学徒必须接受适当的教育。 1870 年英国颁布的《初等教育法》规定 5—12 岁的儿童须接受义务教育。影响英国这些立 法的主要因素是( ) A.工业时代的社会需求 B.民主政治的不断进步 C.启蒙运动的人文关怀 D.工人阶级斗争的结果 答案 A 解析根据题干材料“1802 年英国颁布了《学徒健康与道德法案》,该法案规定了学徒必须接 受适当的教育。1870 年英国颁布的《初等教育法》规定 5—12 岁的儿童须接受义务教育” 并结合所学知识,可知这一时期工业革命的开展需要大量的高素质人才,这在一定程度上推动 了教育事业的发展,故选 A 项;题干材料体现的是教育事业的发展,与民主政治进步无关,排除 B 项;影响教育立法的主要因素是国家经济发展的需要,而不是人文关怀,排除 C 项;题干材料 中发展教育事业是为了满足国家经济发展的需要,与工人阶级斗争无关,排除 D 项。 15.下表为 1800 年前后英国议会颁布的部分法令内容。这说明当时的英国( ) 年份 法令 内容 1799 年 《反结社法》 禁止劳资双方的结社对抗行为 1813 年 《捣毁机器惩 治法》 规定对破坏机器者处以死刑 1819 年 《六条法令》 授权于大法官,俾有发出搜票进入私人住宅搜查军火之权,限制公共 集会的权利,增加出版物的印花税,等等 A.工人阶级已成为独立的政治力量 B.暴力革命是工人抗争的主要手段 C.工业化伴随着尖锐的社会矛盾 D.重商主义经济思想依然大行其道 答案 C 解析题干材料中的法令内容反映了当时英国存在着劳资对抗、工人破坏机器、治安混乱等 现象,说明伴随着工业化而来的还有尖锐的阶级矛盾,故选 C 项;工人阶级成为独立的政治力 量是在 19 世纪三四十年代,排除 A 项;根据题干材料《捣毁机器惩治法》《六条法令》的规 定,可知当时工人采取了暴力方式进行抗争,但是否是主要手段从题干材料中无法得出,排除 B 项;重商主义思想在工业革命之后逐渐被自由主义思想所取代,排除 D 项。 16.1956 年,在国际商业机器公司的资助下,10 位计算机领域的学者组织了一场研讨会,正式提 出人工智能的概念。此后数十年,他们和国际商业机器公司一起主导了这个领域。这反映出 ( ) A.科技的发展主要源于社会需要 B.人工智能成为新科技领域的标杆 C.科技在很大程度上改变了世界 D.资本与科技具有相互促进的作用 答案 D

解析题干材料中国际商业机器公司资助研讨会的召开说明资本投入促进了科技发展,但并没 有说明科技的发展主要源于社会需要,故A项错误;题干材料主要反映出资本与科技具有相 互促进的作用,并没有说明人工智能成为新科技领域的标杆,故B项错误,D项正确:题千干材料 并没有提到科技改变了世界,故C项错误。 17冷战期间,美苏两国围绕以科技为主导的综合国力展开了激烈竞争,原子弹、半导体、雷 达、航天技术等都有了新突破。后来很多技术转为民用,如导航系统广泛用于救援、城市交 通管理等各个方面。根据材料可以确认的历史结论是() A美苏竞争推动了科技的发展 B.美苏两国引领现代科技进步 C.美苏双方在科技上相互借鉴 D.美苏双方在军事上势均力敌 答案A 解析根据题千材料“有了新突破“很多技术转为民用”,可知美苏竞争推动了科技的发展,故选 A项;B、C、D三项均不符合题意,排除。 18.“互联网实际上是把人与人联结在一起了,另外一个是把人与信息联结在一起了。因为这 两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传播的效率,创造了效率。”由材料可 知,互联网( A.推动了人们直接交往的加快 B.有利于鉴别信息的正确性 C彻底消除了人们之间的隔阂 D.加速了信息传播的效率 答案D 解析A、B两项与题干材料“因为这两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传 播的效率,创造了效率”不符,故错误:C项中“彻底”表述过于绝对,故错误:D项与题干材料“这 两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传播的效率,创造了效率”相符,故正 确。 19.2012年,在马里亚纳海域,“蛟龙号载人潜水器首次突破7000米,开创了世界同类型的科 学作业类载人潜水器的最大下潜深度,这意味着蛟龙号载人潜水器可在世界海洋99.8%的 广阔海域自由行动。这说明( A.中国已经是世界超级大国 B.当代科技发展是国家综合实力的重要展示 C深海探测技术决定了一个国家的兴衰 D.中国科技在世界上己经处于领先地位 答案B 20.有学者认为,第二次世界大战后资本主义的发展造成新的社会流动,内容大致包括含义相 左的“向上”和“向下”两个方面内容。从职业分层角度看,社会流动出现明显的向上流动的趋 向。对此解释合理的是() A世界经济区域集团化明显加速 B.经济全球化使全球经济连为一体 C.国家垄断资本主义的弊端显现 D.现代科技进步助推社会结构的调整 答案D 二、非选择题(本大题共3小题,共40分) 21.材料 时 间 生产工具 经营方式 农业技术 耒、耜等,绝大部分 公社农民聚族而居,集体劳 西 在耕作、灌溉、施肥、选种、 用木石、兽骨和蚌 动,“春令民毕出在野,冬则毕 除虫等方面具有相当高的技术 壳制成 入于邑” 和知识

解析题干材料中国际商业机器公司资助研讨会的召开说明资本投入促进了科技发展,但并没 有说明科技的发展主要源于社会需要,故 A 项错误;题干材料主要反映出资本与科技具有相 互促进的作用,并没有说明人工智能成为新科技领域的标杆,故 B 项错误,D 项正确;题干材料 并没有提到科技改变了世界,故 C 项错误。 17.冷战期间,美苏两国围绕以科技为主导的综合国力展开了激烈竞争,原子弹、半导体、雷 达、航天技术等都有了新突破。后来很多技术转为民用,如导航系统广泛用于救援、城市交 通管理等各个方面。根据材料可以确认的历史结论是( ) A.美苏竞争推动了科技的发展 B.美苏两国引领现代科技进步 C.美苏双方在科技上相互借鉴 D.美苏双方在军事上势均力敌 答案 A 解析根据题干材料“有了新突破”“很多技术转为民用”,可知美苏竞争推动了科技的发展,故选 A 项;B、C、D 三项均不符合题意,排除。 18.“互联网实际上是把人与人联结在一起了,另外一个是把人与信息联结在一起了。因为这 两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传播的效率,创造了效率。”由材料可 知,互联网( ) A.推动了人们直接交往的加快 B.有利于鉴别信息的正确性 C.彻底消除了人们之间的隔阂 D.加速了信息传播的效率 答案 D 解析 A、B 两项与题干材料“因为这两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传 播的效率,创造了效率”不符,故错误;C 项中“彻底”表述过于绝对,故错误;D 项与题干材料“这 两个联结实际上大大提升了我们讲的那个信息的一个传播的效率,创造了效率”相符,故正 确。 19.2012 年,在马里亚纳海域,“蛟龙号”载人潜水器首次突破 7 000 米,开创了世界同类型的科 学作业类载人潜水器的最大下潜深度,这意味着“蛟龙号”载人潜水器可在世界海洋 99.8%的 广阔海域自由行动。这说明( ) A.中国已经是世界超级大国 B.当代科技发展是国家综合实力的重要展示 C.深海探测技术决定了一个国家的兴衰 D.中国科技在世界上已经处于领先地位 答案 B 20.有学者认为,第二次世界大战后资本主义的发展造成新的社会流动,内容大致包括含义相 左的“向上”和“向下”两个方面内容。从职业分层角度看,社会流动出现明显的向上流动的趋 向。对此解释合理的是( ) A.世界经济区域集团化明显加速 B.经济全球化使全球经济连为一体 C.国家垄断资本主义的弊端显现 D.现代科技进步助推社会结构的调整 答案 D 二、非选择题(本大题共 3 小题,共 40 分) 21.材料一 时 间 生产工具 经营方式 农业技术 西 周 耒、耜等,绝大部分 用木石、兽骨和蚌 壳制成 公社农民聚族而居,集体劳 动,“春令民毕出在野,冬则毕 入于邑” 在耕作、灌溉、施肥、选种、 除虫等方面具有相当高的技术 和知识