食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第二章 食品中外源化学物的来源、转运与转化 第一节 食品中外源化学物的来源 食品中外源化学物根据其来源分为四大类:①天然物;②衍生物;③污染物;④添加剂。 衍生物是食物在贮放和加工烹调过程中产生的。污染物和添加物都属于外来的。 一、天然物 (一)植物性有害物质 植物性食品中的有害物质是植物生长过程代谢物,美国 Ames 教授认为它们与人类肿瘤关系更密切(与合成化合物比较而言)。 植物的有害代谢物大体上可以分为:①功能团,如植物酚类;②生理作用物质,如胆碱 酯酶抑制剂或活化剂;③产生毒素的,如生氰甙;④致癌物,如苏铁素;⑤抗营养物,如黄 豆中的外源凝集素(lectins)。 上述可知植物性有害物质分布广泛,有的研究较深入,但有的还不那么清楚。有的知道 如何加工烹调去毒后可以安全食用,有的还不知道。当前时兴吃野菜,不少野菜还未经过系 统毒理学试验和安全性评价;另外,野菜也受环境污染。在开发保健食品时,利用中草药也 要谨慎,因为保健食品的对象往往是处于健康边缘或亚健康态的人。现行毒理学试验规定未 必能检查出某些活性物质的特殊毒效应:如对免疫功能、内分泌、精神行为、对营养素的作 用等。新食品和食品新资源的开发需要现代科学水平的安全性研究。 (二)动物性有害物质 人类食入的动物性食品从毒理学角度可以分为三类:①本身无 毒的;②有的时候有毒的(条件性有毒);③本身有毒的,如河豚鱼。应该特别重视第二类, 即有的时候有毒,使人捉摸不定。 二、衍生毒物(derived toxicants) 衍生毒物是食品在制造、加工(包括烹调)或贮放过程中化学反应或酶反应形成的(或 潜在)有毒物质。有时用同义词有毒反应物(toxic reactive product)。 有毒物质可由食品的任何内在成分与外源成分(如污染物与添加剂)相互作用形成,或 这些物质与外界物质(如氧)相互作用形成。由热、光、酶或其他物质引起食物化学降解也 会产生有毒物质。衍生毒物可分为热解有机毒物、非热解毒物、油脂氧化物以及污染物反应 产生的毒物等。 三、污染物——生物学污染物和化学污染物 食品可从多方面受污染—空气、水、土壤及其他的植物。长江每年接纳 200 亿吨废水, 流域内每年施用 20 万吨农药,这些污染物后来都回到该流域所生产的食品原料中。1986 年 白俄罗斯切尔诺贝利核电站事故,造成大半个欧洲环境和食品受污染。 土壤和水中的天然有毒无机物被植物、禽畜和水生动物吸收、积累,有的达到可引起人 中毒的水平,如硝酸盐、汞、砷以及硒。 受污染的饲料喂禽畜后,可使其肉、蛋、奶含有污染物,这些都属于间接污染。 生长中的农作物或收获后贮放的农产品受微生物侵袭,在适宜条件下可产生致病内毒素 或外毒素。例如粮食中的黄曲霉毒素,广泛存在于蔬菜和水果(尤以腐烂的)中的交替霉菌 毒素(Alternaria toxin)

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第二章 食品中外源化学物的来源、转运与转化 第一节 食品中外源化学物的来源 食品中外源化学物根据其来源分为四大类:①天然物;②衍生物;③污染物;④添加剂。 衍生物是食物在贮放和加工烹调过程中产生的。污染物和添加物都属于外来的。 一、天然物 (一)植物性有害物质 植物性食品中的有害物质是植物生长过程代谢物,美国 Ames 教授认为它们与人类肿瘤关系更密切(与合成化合物比较而言)。 植物的有害代谢物大体上可以分为:①功能团,如植物酚类;②生理作用物质,如胆碱 酯酶抑制剂或活化剂;③产生毒素的,如生氰甙;④致癌物,如苏铁素;⑤抗营养物,如黄 豆中的外源凝集素(lectins)。 上述可知植物性有害物质分布广泛,有的研究较深入,但有的还不那么清楚。有的知道 如何加工烹调去毒后可以安全食用,有的还不知道。当前时兴吃野菜,不少野菜还未经过系 统毒理学试验和安全性评价;另外,野菜也受环境污染。在开发保健食品时,利用中草药也 要谨慎,因为保健食品的对象往往是处于健康边缘或亚健康态的人。现行毒理学试验规定未 必能检查出某些活性物质的特殊毒效应:如对免疫功能、内分泌、精神行为、对营养素的作 用等。新食品和食品新资源的开发需要现代科学水平的安全性研究。 (二)动物性有害物质 人类食入的动物性食品从毒理学角度可以分为三类:①本身无 毒的;②有的时候有毒的(条件性有毒);③本身有毒的,如河豚鱼。应该特别重视第二类, 即有的时候有毒,使人捉摸不定。 二、衍生毒物(derived toxicants) 衍生毒物是食品在制造、加工(包括烹调)或贮放过程中化学反应或酶反应形成的(或 潜在)有毒物质。有时用同义词有毒反应物(toxic reactive product)。 有毒物质可由食品的任何内在成分与外源成分(如污染物与添加剂)相互作用形成,或 这些物质与外界物质(如氧)相互作用形成。由热、光、酶或其他物质引起食物化学降解也 会产生有毒物质。衍生毒物可分为热解有机毒物、非热解毒物、油脂氧化物以及污染物反应 产生的毒物等。 三、污染物——生物学污染物和化学污染物 食品可从多方面受污染—空气、水、土壤及其他的植物。长江每年接纳 200 亿吨废水, 流域内每年施用 20 万吨农药,这些污染物后来都回到该流域所生产的食品原料中。1986 年 白俄罗斯切尔诺贝利核电站事故,造成大半个欧洲环境和食品受污染。 土壤和水中的天然有毒无机物被植物、禽畜和水生动物吸收、积累,有的达到可引起人 中毒的水平,如硝酸盐、汞、砷以及硒。 受污染的饲料喂禽畜后,可使其肉、蛋、奶含有污染物,这些都属于间接污染。 生长中的农作物或收获后贮放的农产品受微生物侵袭,在适宜条件下可产生致病内毒素 或外毒素。例如粮食中的黄曲霉毒素,广泛存在于蔬菜和水果(尤以腐烂的)中的交替霉菌 毒素(Alternaria toxin)

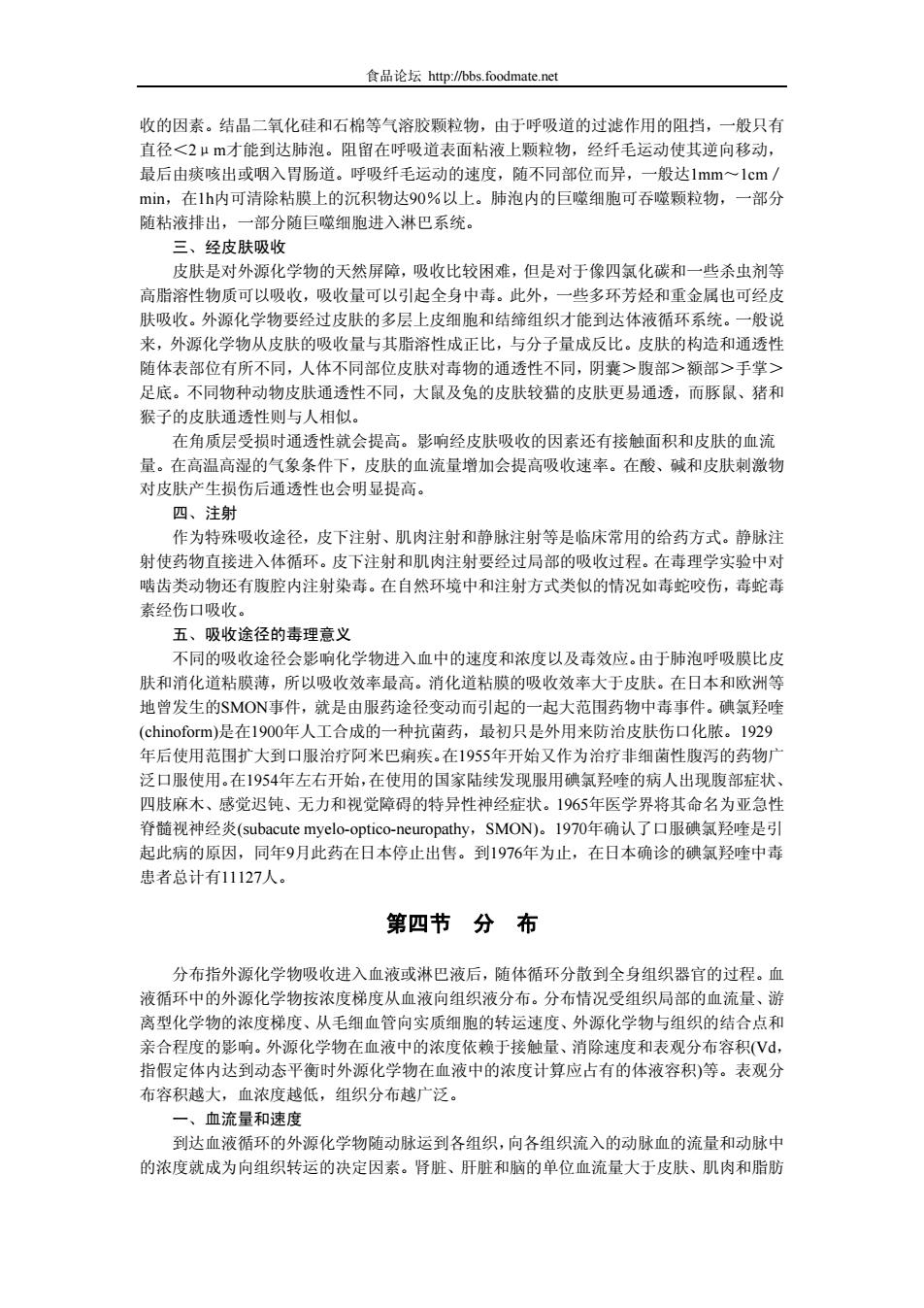

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 现代农业生产中广泛使用的农药、生长刺激素等饲料添加剂和抗生素均会使食品含有残 留。 食品贮存和包装用的容器和包装材料中含有的化学物质(如塑料增塑剂和印刷油墨中的 苯)能迁移到食物上。食品加工、烹调用的炊具、器皿、用具都有可能受材料中的化学物质 污染。瓷器碗碟上的彩釉含的铅能游离到盛装的食物中。 食品生产工艺过程污染物,运输、住宅、家庭生活、娱乐活动、教育、医疗以及科研使 用的有害化学物质都有可能直接或间接污染食品,产生健康危害。 总的说来,多数情况下,污染量不大,引起急性中毒的机会较小,引起慢性危害则不能 马上发生效应,不易觉察。预防措施是加强检测与监督,特别是涉及食品原料的工农业生产。 四、添加剂 食品添加剂最初是为防腐和改善食品品质(色、香、味、口感)而加入食品的,后来扩 大到食品加工工艺过程本身需要而加入的物质。 现代的食品添加剂随着食品门类的增加和工艺的发展,其种类也不断增多,已达数千个: 有天然成分的,也有人工合成的。它们都是外源化学物质,因此需要对它们进行安全性毒理 学评价。添加剂对营养素的影响,添加剂的联合作用,添加剂与化学污染物的相互作用都很 重要,但是资料很少。 食品管理部门和食品企业需要(通过互联网)追踪这些添加剂的国内外信息,以便及时 采取相应对策,避免损失,特别是出口食品。 第二节 生物转运和生物转化 一、外源化学物的体内动态过程 外源化学物和机体之间的相互作用从机体接触外源化学物开始,经过吸收(absorption) →分布(distribution)→生物转化即代谢(metabolism)→排泄(excretion)过程,即是机体对化学物 进行一系列处置(disposition)的过程。外源化学物在体内的动态变化过程(图2-1),统称为毒 物动力学(毒动学,toxicokinetics),主要发生变化的参数有质、量两方面。毒物动力学常被 写成ADME过程,就是使用了英语中吸收、分布、代谢和排泄四个词的字头。而毒物动力学 中外源化学物的吸收、分布和排泄的过程称为生物转运(biotransportation),即为外源化学物 在体内量改变的过程。外源化学物经酶催化后化学结构发生改变的代谢过程也称为生物转化 (biotransformation),即为外源化学物在体内质改变的过程。 毒动学和毒效学是在毒物与机体相互作用过程中发生的两个侧面,毒动学是研究机体对 化学物的作用,毒效学(toxicodynamics)是研究化学物对机体的作用。毒动学是影响毒效的重 要因素。通常,毒效的发生和强弱取决于毒物本身或活性代谢产物在靶部位的浓度和持续时 间。 另一方面,毒动学又受到化学物本身的理化性质、机体因素和环境因素的综合影响,最 终决定了毒性的表现。了解毒物动力学规律对于掌握化学物的毒性是极其重要的。在学习食 品毒理学时,不要将毒动学和毒作用分割开来,要将两者作为一个整体来认识和理解

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 现代农业生产中广泛使用的农药、生长刺激素等饲料添加剂和抗生素均会使食品含有残 留。 食品贮存和包装用的容器和包装材料中含有的化学物质(如塑料增塑剂和印刷油墨中的 苯)能迁移到食物上。食品加工、烹调用的炊具、器皿、用具都有可能受材料中的化学物质 污染。瓷器碗碟上的彩釉含的铅能游离到盛装的食物中。 食品生产工艺过程污染物,运输、住宅、家庭生活、娱乐活动、教育、医疗以及科研使 用的有害化学物质都有可能直接或间接污染食品,产生健康危害。 总的说来,多数情况下,污染量不大,引起急性中毒的机会较小,引起慢性危害则不能 马上发生效应,不易觉察。预防措施是加强检测与监督,特别是涉及食品原料的工农业生产。 四、添加剂 食品添加剂最初是为防腐和改善食品品质(色、香、味、口感)而加入食品的,后来扩 大到食品加工工艺过程本身需要而加入的物质。 现代的食品添加剂随着食品门类的增加和工艺的发展,其种类也不断增多,已达数千个: 有天然成分的,也有人工合成的。它们都是外源化学物质,因此需要对它们进行安全性毒理 学评价。添加剂对营养素的影响,添加剂的联合作用,添加剂与化学污染物的相互作用都很 重要,但是资料很少。 食品管理部门和食品企业需要(通过互联网)追踪这些添加剂的国内外信息,以便及时 采取相应对策,避免损失,特别是出口食品。 第二节 生物转运和生物转化 一、外源化学物的体内动态过程 外源化学物和机体之间的相互作用从机体接触外源化学物开始,经过吸收(absorption) →分布(distribution)→生物转化即代谢(metabolism)→排泄(excretion)过程,即是机体对化学物 进行一系列处置(disposition)的过程。外源化学物在体内的动态变化过程(图2-1),统称为毒 物动力学(毒动学,toxicokinetics),主要发生变化的参数有质、量两方面。毒物动力学常被 写成ADME过程,就是使用了英语中吸收、分布、代谢和排泄四个词的字头。而毒物动力学 中外源化学物的吸收、分布和排泄的过程称为生物转运(biotransportation),即为外源化学物 在体内量改变的过程。外源化学物经酶催化后化学结构发生改变的代谢过程也称为生物转化 (biotransformation),即为外源化学物在体内质改变的过程。 毒动学和毒效学是在毒物与机体相互作用过程中发生的两个侧面,毒动学是研究机体对 化学物的作用,毒效学(toxicodynamics)是研究化学物对机体的作用。毒动学是影响毒效的重 要因素。通常,毒效的发生和强弱取决于毒物本身或活性代谢产物在靶部位的浓度和持续时 间。 另一方面,毒动学又受到化学物本身的理化性质、机体因素和环境因素的综合影响,最 终决定了毒性的表现。了解毒物动力学规律对于掌握化学物的毒性是极其重要的。在学习食 品毒理学时,不要将毒动学和毒作用分割开来,要将两者作为一个整体来认识和理解

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 图2-1 外源化学物在体内的动态变化过程 二、生物膜和生物转运 外源化学物的吸收、分布和排泄过程是通过由生物膜构成的屏障的过程。生物膜 (biomembrane)是包围着每个细胞的细胞膜(cell membrane,也称质膜)和细胞器膜的总 称。 生物膜主要由脂质和蛋白组成,生物膜表面也含有少量的糖。生物膜的基本结构是连续 的脂质双分子层排列,流动镶嵌模式就是对生物膜结构的一般概括。膜蛋白可以是结构蛋白、 受体、酶、载体和离子通道等。生物膜主要有三个功能:一是隔离功能,包绕和分隔内环境; 二是进行很多重要生化反应和生命现象的场所;三是内外环境物质交换的屏障。当然,生物 膜也可能是外源化学物毒作用的靶,如二氧化硅颗粒可以改变细胞膜蛋白的空间构象和脂质 的流动性等。膜毒理学研究外源化学物对生物膜的毒作用及其机制。 化学物通过生物膜的转运方式主要有被动转运[包括单纯扩散(simple diffusion)、易化扩 散(facilitated diffusion)和滤过(filtration)],主动转运(active transport)和膜动转运(cytosis)三大 类。被动转运是顺浓度梯度进行,不消耗能量的;易化扩散和主动转运由载体介导,可饱和; 而主动转运和膜动转运消耗能量,并可逆浓度梯度进行。主要影响转运的因素有外源化学物 本身结构、分子量大小、脂/水分配系数大小、带电性、与内源性物质的相似性等等。膜动 转运分为胞吞(endocytosis)和胞吐(exocytosis),胞吞对外源颗粒物称为吞噬(phagocytosis), 对液滴称为胞饮(pinocytosis)。 外源化学物主要经单纯扩散的方式经生物膜转运。影响单纯扩散的主要因素有生物膜的 浓度梯度、厚度和面积、脂/水分配系数、解离度等。一般情况下,脂/水分配系数大的化 学物和非解离的化学物容易以单纯扩散方式通过生物膜。脂/水分配系数(1ipid/water partition coefficien)是表示化学物脂溶性的一个参数(亲脂性/亲水性的比值),指化学物在含 有脂和水的体系中,在分配达到平衡时在脂相和水相的浓度比值。 第三节 吸 收 外源化学物从接触部位通过生物膜屏障进入血液循环的过程称为吸收。主要的吸收部位 是消化道、呼吸道和皮肤。药物治疗还有注射方式,包括皮下注射、肌肉注射和静脉注射等

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 图2-1 外源化学物在体内的动态变化过程 二、生物膜和生物转运 外源化学物的吸收、分布和排泄过程是通过由生物膜构成的屏障的过程。生物膜 (biomembrane)是包围着每个细胞的细胞膜(cell membrane,也称质膜)和细胞器膜的总 称。 生物膜主要由脂质和蛋白组成,生物膜表面也含有少量的糖。生物膜的基本结构是连续 的脂质双分子层排列,流动镶嵌模式就是对生物膜结构的一般概括。膜蛋白可以是结构蛋白、 受体、酶、载体和离子通道等。生物膜主要有三个功能:一是隔离功能,包绕和分隔内环境; 二是进行很多重要生化反应和生命现象的场所;三是内外环境物质交换的屏障。当然,生物 膜也可能是外源化学物毒作用的靶,如二氧化硅颗粒可以改变细胞膜蛋白的空间构象和脂质 的流动性等。膜毒理学研究外源化学物对生物膜的毒作用及其机制。 化学物通过生物膜的转运方式主要有被动转运[包括单纯扩散(simple diffusion)、易化扩 散(facilitated diffusion)和滤过(filtration)],主动转运(active transport)和膜动转运(cytosis)三大 类。被动转运是顺浓度梯度进行,不消耗能量的;易化扩散和主动转运由载体介导,可饱和; 而主动转运和膜动转运消耗能量,并可逆浓度梯度进行。主要影响转运的因素有外源化学物 本身结构、分子量大小、脂/水分配系数大小、带电性、与内源性物质的相似性等等。膜动 转运分为胞吞(endocytosis)和胞吐(exocytosis),胞吞对外源颗粒物称为吞噬(phagocytosis), 对液滴称为胞饮(pinocytosis)。 外源化学物主要经单纯扩散的方式经生物膜转运。影响单纯扩散的主要因素有生物膜的 浓度梯度、厚度和面积、脂/水分配系数、解离度等。一般情况下,脂/水分配系数大的化 学物和非解离的化学物容易以单纯扩散方式通过生物膜。脂/水分配系数(1ipid/water partition coefficien)是表示化学物脂溶性的一个参数(亲脂性/亲水性的比值),指化学物在含 有脂和水的体系中,在分配达到平衡时在脂相和水相的浓度比值。 第三节 吸 收 外源化学物从接触部位通过生物膜屏障进入血液循环的过程称为吸收。主要的吸收部位 是消化道、呼吸道和皮肤。药物治疗还有注射方式,包括皮下注射、肌肉注射和静脉注射等

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 在毒理学实验中还有腹腔注射等染毒方式。吸收部位的组织可能对外源化学物有不同的屏障 作用,也可能是外源化学物直接作用的靶。外源化学物在吸收部位的组织内代谢活化也可能 是局部毒效应的机制之一。 一、经消化道吸收 1. 经消化道吸收的特点和影响因素 消化道是外源化学物的主要吸收部位,从口腔到 直肠的各个部位都可吸收外源化学物。小肠是消化道中最长的部分(人类约2~3米),小肠粘 膜的皱壁很多,在皱壁有指状突起的绒毛结构,在显微镜下绒毛上还有许多微绒毛。这些结 构使小肠粘膜总面积比小肠作为单纯管道的内面积增加了约600倍,这也是经消化道吸收主 要在小肠内进行的原因。 进入消化道内的脂溶性的非解离型的有机化学物分子以单纯扩散方式通过消化道粘膜 上皮层到达粘膜的血液中。单纯扩散被认为是最基本最重要的吸收方式。单纯扩散主要取决 于胃肠道腔内pH、外源化学物的pKa和脂溶性。弱电解质物质在不同pH的溶液中的解离程 度可以根据Henderson-Hasselbalch公式进行推算。外源化学物经膜孔(直径为0.4nm)滤过主要 是较小(分子量小于200)的水溶性分子。某些金属类可以经特异的转运载体机制吸收,如铬 和锰可以通过铁转运机制吸收,铅可以利用钙转运机制吸收等。甲基汞(methyl mercury, MM)在肠道主要和半胱氨酸(CySH)形成结合体(CySMM)通过氨基酸的转运载体吸收。此外, 一些颗粒物质如偶氮染料和聚苯乙烯乳胶可通过吞噬或胞饮作用进入小肠上皮细胞。 除了外源化学物本身的理化性质外,外源化学物的经消化道吸收主要受胃肠液的pH值 (胃液和胆汁分泌)、胃肠蠕动(滞留时间)、胃肠道内食物的量和质、肠内菌丛的影响等。 2. 首过效应 由于消化道血液循环的特点,除口腔和直肠外,从胃和肠吸收到局部血管 的物质都要汇入肝门静脉到达肝脏之后再进入体循环。由于肝脏具有代谢外源化学物的功 能,未被代谢的原型和代谢产物离开肝脏随体循环分布到全身。这种未到体循环就被肝脏代 谢和排泄的现象称为首过效应(first-pass effect)。首过效应阶段的存在就好象第一道关口,一 般会使进入体循环中的化学物原型的量低于入肝之前,但增加了部分代谢产物,另一部分代 谢产物不进入体循环而排入胆汁。如果肝脏是非靶器官,并且经首过效应的化学物活性下降, 则首过效应具有积极的保护作用。其他接触部位(如肺、口腔和皮肤)的吸收,由于解剖学的 原因就不经过肝的首过效应而进入体循环。肝脏的首过效应和肠道吸收处发生的外源化学物 代谢现象都是进入体循环前的代谢和排泄。现在,将在吸收部位发生代谢后再进入体循环的 现象都理解为首过效应。 3. 肠内菌丛的影响 据认为,肠内菌丛具有相当强的代谢酶活性。例如菌丛代谢酶可 使芳香族硝基化学物转化成致癌性芳香胺、使苏铁苷(cycasin,甲基氧化偶氮甲醇的葡萄糖 醛苷)分解转化成致癌物甲基氧化偶氮甲醇。而且,肠内微生物特别影响着外源化学物的再 吸收。例如从胆汁排入小肠内的葡萄糖醛酸结合型外源化学物代谢产物,由于脂/水分配系 数低,在小肠上段基本不被吸收,但被微生物解离后就被再吸收入血液。 二、经呼吸道吸收 存在于空气中的外源化学物经呼吸道吸收是重要的途径。从呼吸道上端到下端的管径不 断缩小,起到过滤作用而防止大颗粒气溶胶到呼吸道最末端的肺泡。气态物质水溶性影响其 吸收部位,易溶于水的气体如二氧化硫、氯气等在上呼吸道吸收,水溶液性较差的气体如二 氧化氮、光气等则可深入肺泡,并主要通过肺泡吸收。气态物质到达肺泡后,主要经简单扩 散透过呼吸膜而进入血液,其吸收速度受多种因素影响,主要是肺泡和血液中物质的浓度(分 压)差和血/气分配系数。血/气分配系数(blood/gas partition coefficient)是气体在呼吸膜两 侧的分压达到动态平衡时,在血液内的浓度与在肺泡空气中的浓度之比。此系数愈大,气体 愈易被吸收入血液。例如乙醇的血/气分配系数为1300,乙醚为15,二硫化碳为5,乙烯为 0.4,说明乙醇远比乙醚、二硫化碳和乙烯易被吸收。肺通气量和肺血流量大小也是影响吸

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 在毒理学实验中还有腹腔注射等染毒方式。吸收部位的组织可能对外源化学物有不同的屏障 作用,也可能是外源化学物直接作用的靶。外源化学物在吸收部位的组织内代谢活化也可能 是局部毒效应的机制之一。 一、经消化道吸收 1. 经消化道吸收的特点和影响因素 消化道是外源化学物的主要吸收部位,从口腔到 直肠的各个部位都可吸收外源化学物。小肠是消化道中最长的部分(人类约2~3米),小肠粘 膜的皱壁很多,在皱壁有指状突起的绒毛结构,在显微镜下绒毛上还有许多微绒毛。这些结 构使小肠粘膜总面积比小肠作为单纯管道的内面积增加了约600倍,这也是经消化道吸收主 要在小肠内进行的原因。 进入消化道内的脂溶性的非解离型的有机化学物分子以单纯扩散方式通过消化道粘膜 上皮层到达粘膜的血液中。单纯扩散被认为是最基本最重要的吸收方式。单纯扩散主要取决 于胃肠道腔内pH、外源化学物的pKa和脂溶性。弱电解质物质在不同pH的溶液中的解离程 度可以根据Henderson-Hasselbalch公式进行推算。外源化学物经膜孔(直径为0.4nm)滤过主要 是较小(分子量小于200)的水溶性分子。某些金属类可以经特异的转运载体机制吸收,如铬 和锰可以通过铁转运机制吸收,铅可以利用钙转运机制吸收等。甲基汞(methyl mercury, MM)在肠道主要和半胱氨酸(CySH)形成结合体(CySMM)通过氨基酸的转运载体吸收。此外, 一些颗粒物质如偶氮染料和聚苯乙烯乳胶可通过吞噬或胞饮作用进入小肠上皮细胞。 除了外源化学物本身的理化性质外,外源化学物的经消化道吸收主要受胃肠液的pH值 (胃液和胆汁分泌)、胃肠蠕动(滞留时间)、胃肠道内食物的量和质、肠内菌丛的影响等。 2. 首过效应 由于消化道血液循环的特点,除口腔和直肠外,从胃和肠吸收到局部血管 的物质都要汇入肝门静脉到达肝脏之后再进入体循环。由于肝脏具有代谢外源化学物的功 能,未被代谢的原型和代谢产物离开肝脏随体循环分布到全身。这种未到体循环就被肝脏代 谢和排泄的现象称为首过效应(first-pass effect)。首过效应阶段的存在就好象第一道关口,一 般会使进入体循环中的化学物原型的量低于入肝之前,但增加了部分代谢产物,另一部分代 谢产物不进入体循环而排入胆汁。如果肝脏是非靶器官,并且经首过效应的化学物活性下降, 则首过效应具有积极的保护作用。其他接触部位(如肺、口腔和皮肤)的吸收,由于解剖学的 原因就不经过肝的首过效应而进入体循环。肝脏的首过效应和肠道吸收处发生的外源化学物 代谢现象都是进入体循环前的代谢和排泄。现在,将在吸收部位发生代谢后再进入体循环的 现象都理解为首过效应。 3. 肠内菌丛的影响 据认为,肠内菌丛具有相当强的代谢酶活性。例如菌丛代谢酶可 使芳香族硝基化学物转化成致癌性芳香胺、使苏铁苷(cycasin,甲基氧化偶氮甲醇的葡萄糖 醛苷)分解转化成致癌物甲基氧化偶氮甲醇。而且,肠内微生物特别影响着外源化学物的再 吸收。例如从胆汁排入小肠内的葡萄糖醛酸结合型外源化学物代谢产物,由于脂/水分配系 数低,在小肠上段基本不被吸收,但被微生物解离后就被再吸收入血液。 二、经呼吸道吸收 存在于空气中的外源化学物经呼吸道吸收是重要的途径。从呼吸道上端到下端的管径不 断缩小,起到过滤作用而防止大颗粒气溶胶到呼吸道最末端的肺泡。气态物质水溶性影响其 吸收部位,易溶于水的气体如二氧化硫、氯气等在上呼吸道吸收,水溶液性较差的气体如二 氧化氮、光气等则可深入肺泡,并主要通过肺泡吸收。气态物质到达肺泡后,主要经简单扩 散透过呼吸膜而进入血液,其吸收速度受多种因素影响,主要是肺泡和血液中物质的浓度(分 压)差和血/气分配系数。血/气分配系数(blood/gas partition coefficient)是气体在呼吸膜两 侧的分压达到动态平衡时,在血液内的浓度与在肺泡空气中的浓度之比。此系数愈大,气体 愈易被吸收入血液。例如乙醇的血/气分配系数为1300,乙醚为15,二硫化碳为5,乙烯为 0.4,说明乙醇远比乙醚、二硫化碳和乙烯易被吸收。肺通气量和肺血流量大小也是影响吸

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 收的因素。结晶二氧化硅和石棉等气溶胶颗粒物,由于呼吸道的过滤作用的阻挡,一般只有 直径<2μm才能到达肺泡。阻留在呼吸道表面粘液上颗粒物,经纤毛运动使其逆向移动, 最后由痰咳出或咽入胃肠道。呼吸纤毛运动的速度,随不同部位而异,一般达1mm~1cm/ min,在1h内可清除粘膜上的沉积物达90%以上。肺泡内的巨噬细胞可吞噬颗粒物,一部分 随粘液排出,一部分随巨噬细胞进入淋巴系统。 三、经皮肤吸收 皮肤是对外源化学物的天然屏障,吸收比较困难,但是对于像四氯化碳和一些杀虫剂等 高脂溶性物质可以吸收,吸收量可以引起全身中毒。此外,一些多环芳烃和重金属也可经皮 肤吸收。外源化学物要经过皮肤的多层上皮细胞和结缔组织才能到达体液循环系统。一般说 来,外源化学物从皮肤的吸收量与其脂溶性成正比,与分子量成反比。皮肤的构造和通透性 随体表部位有所不同,人体不同部位皮肤对毒物的通透性不同,阴囊>腹部>额部>手掌> 足底。不同物种动物皮肤通透性不同,大鼠及兔的皮肤较猫的皮肤更易通透,而豚鼠、猪和 猴子的皮肤通透性则与人相似。 在角质层受损时通透性就会提高。影响经皮肤吸收的因素还有接触面积和皮肤的血流 量。在高温高湿的气象条件下,皮肤的血流量增加会提高吸收速率。在酸、碱和皮肤刺激物 对皮肤产生损伤后通透性也会明显提高。 四、注射 作为特殊吸收途径,皮下注射、肌肉注射和静脉注射等是临床常用的给药方式。静脉注 射使药物直接进入体循环。皮下注射和肌肉注射要经过局部的吸收过程。在毒理学实验中对 啮齿类动物还有腹腔内注射染毒。在自然环境中和注射方式类似的情况如毒蛇咬伤,毒蛇毒 素经伤口吸收。 五、吸收途径的毒理意义 不同的吸收途径会影响化学物进入血中的速度和浓度以及毒效应。由于肺泡呼吸膜比皮 肤和消化道粘膜薄,所以吸收效率最高。消化道粘膜的吸收效率大于皮肤。在日本和欧洲等 地曾发生的SMON事件,就是由服药途径变动而引起的一起大范围药物中毒事件。碘氯羟喹 (chinoform)是在1900年人工合成的一种抗菌药,最初只是外用来防治皮肤伤口化脓。1929 年后使用范围扩大到口服治疗阿米巴痢疾。在1955年开始又作为治疗非细菌性腹泻的药物广 泛口服使用。在1954年左右开始,在使用的国家陆续发现服用碘氯羟喹的病人出现腹部症状、 四肢麻木、感觉迟钝、无力和视觉障碍的特异性神经症状。1965年医学界将其命名为亚急性 脊髓视神经炎(subacute myelo-optico-neuropathy,SMON)。1970年确认了口服碘氯羟喹是引 起此病的原因,同年9月此药在日本停止出售。到1976年为止,在日本确诊的碘氯羟喹中毒 患者总计有11127人。 第四节 分 布 分布指外源化学物吸收进入血液或淋巴液后,随体循环分散到全身组织器官的过程。血 液循环中的外源化学物按浓度梯度从血液向组织液分布。分布情况受组织局部的血流量、游 离型化学物的浓度梯度、从毛细血管向实质细胞的转运速度、外源化学物与组织的结合点和 亲合程度的影响。外源化学物在血液中的浓度依赖于接触量、消除速度和表观分布容积(Vd, 指假定体内达到动态平衡时外源化学物在血液中的浓度计算应占有的体液容积)等。表观分 布容积越大,血浓度越低,组织分布越广泛。 一、血流量和速度 到达血液循环的外源化学物随动脉运到各组织,向各组织流入的动脉血的流量和动脉中 的浓度就成为向组织转运的决定因素。肾脏、肝脏和脑的单位血流量大于皮肤、肌肉和脂肪

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 收的因素。结晶二氧化硅和石棉等气溶胶颗粒物,由于呼吸道的过滤作用的阻挡,一般只有 直径<2μm才能到达肺泡。阻留在呼吸道表面粘液上颗粒物,经纤毛运动使其逆向移动, 最后由痰咳出或咽入胃肠道。呼吸纤毛运动的速度,随不同部位而异,一般达1mm~1cm/ min,在1h内可清除粘膜上的沉积物达90%以上。肺泡内的巨噬细胞可吞噬颗粒物,一部分 随粘液排出,一部分随巨噬细胞进入淋巴系统。 三、经皮肤吸收 皮肤是对外源化学物的天然屏障,吸收比较困难,但是对于像四氯化碳和一些杀虫剂等 高脂溶性物质可以吸收,吸收量可以引起全身中毒。此外,一些多环芳烃和重金属也可经皮 肤吸收。外源化学物要经过皮肤的多层上皮细胞和结缔组织才能到达体液循环系统。一般说 来,外源化学物从皮肤的吸收量与其脂溶性成正比,与分子量成反比。皮肤的构造和通透性 随体表部位有所不同,人体不同部位皮肤对毒物的通透性不同,阴囊>腹部>额部>手掌> 足底。不同物种动物皮肤通透性不同,大鼠及兔的皮肤较猫的皮肤更易通透,而豚鼠、猪和 猴子的皮肤通透性则与人相似。 在角质层受损时通透性就会提高。影响经皮肤吸收的因素还有接触面积和皮肤的血流 量。在高温高湿的气象条件下,皮肤的血流量增加会提高吸收速率。在酸、碱和皮肤刺激物 对皮肤产生损伤后通透性也会明显提高。 四、注射 作为特殊吸收途径,皮下注射、肌肉注射和静脉注射等是临床常用的给药方式。静脉注 射使药物直接进入体循环。皮下注射和肌肉注射要经过局部的吸收过程。在毒理学实验中对 啮齿类动物还有腹腔内注射染毒。在自然环境中和注射方式类似的情况如毒蛇咬伤,毒蛇毒 素经伤口吸收。 五、吸收途径的毒理意义 不同的吸收途径会影响化学物进入血中的速度和浓度以及毒效应。由于肺泡呼吸膜比皮 肤和消化道粘膜薄,所以吸收效率最高。消化道粘膜的吸收效率大于皮肤。在日本和欧洲等 地曾发生的SMON事件,就是由服药途径变动而引起的一起大范围药物中毒事件。碘氯羟喹 (chinoform)是在1900年人工合成的一种抗菌药,最初只是外用来防治皮肤伤口化脓。1929 年后使用范围扩大到口服治疗阿米巴痢疾。在1955年开始又作为治疗非细菌性腹泻的药物广 泛口服使用。在1954年左右开始,在使用的国家陆续发现服用碘氯羟喹的病人出现腹部症状、 四肢麻木、感觉迟钝、无力和视觉障碍的特异性神经症状。1965年医学界将其命名为亚急性 脊髓视神经炎(subacute myelo-optico-neuropathy,SMON)。1970年确认了口服碘氯羟喹是引 起此病的原因,同年9月此药在日本停止出售。到1976年为止,在日本确诊的碘氯羟喹中毒 患者总计有11127人。 第四节 分 布 分布指外源化学物吸收进入血液或淋巴液后,随体循环分散到全身组织器官的过程。血 液循环中的外源化学物按浓度梯度从血液向组织液分布。分布情况受组织局部的血流量、游 离型化学物的浓度梯度、从毛细血管向实质细胞的转运速度、外源化学物与组织的结合点和 亲合程度的影响。外源化学物在血液中的浓度依赖于接触量、消除速度和表观分布容积(Vd, 指假定体内达到动态平衡时外源化学物在血液中的浓度计算应占有的体液容积)等。表观分 布容积越大,血浓度越低,组织分布越广泛。 一、血流量和速度 到达血液循环的外源化学物随动脉运到各组织,向各组织流入的动脉血的流量和动脉中 的浓度就成为向组织转运的决定因素。肾脏、肝脏和脑的单位血流量大于皮肤、肌肉和脂肪