第三章区域构造稳定性和地表地质作用 (6hr) 第一节地震(1hr) 一、地震及其类型 1,定义:指地壳浅表岩层中弹性波传播所引起的履动,它是地壳运动的一 种特殊形式。 2.地震的分类 依据—成因的不同。 (1)构造地震(占90%):即地壳运动引发的地震,这些区域稳定性研究的 重点。 (2)火山地震(占7%):因火山喷发引起的地面谐同震动。 (3)陷落地震(3%士):因地面物质因失去下部物质支撑而附落触底引起的 震动。 (4)诱发地震:指人为工程原因(如水库蓄水、地下注水、核试验等)所 引发的地壳岩石应力提前释放。 二.地震效应(后果) 即地震作用范围内地血上出现的破坏和震害,依据具体表现形式的不同又可 分为振动破坏效应和地面破坏效应两大类。 (1)振动破坏效应一指由地震力(即波动惯性力)直接引起的建筑物破 坏,其效应大小与地震的震级有直接关系。导致建筑的水平滑动或晃动,共振等。 ①震级:表明地震力大小的量级P101 其中1级释放能力为2×10焦耳,每增大一级,能量大体增加50倍,地壳 岩石中发生的最大地震震级不会超过8.9级,因为地壳岩石圈不能承受大于8.9 级地震的能量传递。 ②周期与频率:振动要素中,周期与频率对建筑物的安全性影响显著。 般的地震,震波主频在2-8H忆,周期在0.5-0.125秒间变动。 一般建筑物的自振周期在0.1-2.5秒之间,低层建筑<高层建筑

当地震波周期≈建筑自振周期时→引起强烈共振,建筑会严重受损。 *地震波周期随距震中距离增大而变大,故有远离震中处低层建筑完好而高 层建筑严重受损现象。同样,因为深厚土层自震周期大于坚硬岩石层和薄土层 区,故在同样距离上,深厚土层区及其建筑物更易于发生共振而产生严重破坏 (黄土区则更应重视建筑的抗震设计)。 (2)地面破坏效应一即地震引起的地面构成岩土体的破坏形式与后果。 依据形成的条件,破坏的规模与范围可分为三大类型。 断裂效应:即地震断层、地震裂缝 斜坡效应:地震引起的边坡物质滑移如剥落、崩塌、滑坡、蠕滑等。 地基效应:包括地基沉降、砂土液化(流砂)、地基塌陷等。 *砂土液化:地震作用下,饱和粉、细砂地基中,砂粒结构瓦解, 孔隙水压力骤升导致有效应力降至零,全部地基土体呈现液体状态的 现象—导致地表开裂、喷砂、冒水、建筑下陷、漂浮或开裂等现象 砂土是否液化的判别方式有经验判定和标准贯入判定两种,具体判定可以参 考《工程地质手册》和《岩土工程勘察规范》等工具书。 显然,对建筑物的稳定性而言,地基效应将产生最直接和最大的影响 振动破坏效应+地血破坏效应=烈度(基本烈度与设计烈度) 第二节风化作用(1hr) 风化作用:在近地表条件下,坚硬的岩石、矿物在原地发生物理和化学变 化,形成松散堆积物的过程。 一、风化作用的类型 依据发生和影响因素的特点,风化作用可分为三种类型。 1.物理风化一指矿物、岩石的机械破碎,能引起岩石机械破碎的自然因素 主要有: (1)地表温度的高频率,大幅度变化一如西北沙漠、岩淇地区。 (2)冻融—指冰的撑胀作用,可形成“冰劈”,前提仍是温度变化较大。 (3)盐分结品一结晶前后溶液体积亦有变化,且盐分结晶后净水更易结

冰。 (4)矿物吸水膨胀一粘土矿物尤甚,如蒙脱石吸水后对围岩有50000t 压力。 (5)岩石释重回弹一单向卸力导致岩石以外向内依次向外回弹破裂,这 在地基开挖,洞室掘进中最常见。 物理风化是以岩石崩解的形式产生大小混杂的岩石块,堆积在基岩面上或其 周边。 2.化学风化一指自然界的H.0、C0、0:等因素与岩石和矿物中的某些成 份发生化学反应,从而形成新矿物的过程。 化学风化是风化作用中最重要的作用方式。在该过程中,主要的化学反应类 型有: (1)溶解:一些可溶解的盐类,包括卤化物,硫酸盐和一些碳酸盐。 (2)水化作用:即不含水矿物变含水矿物的反应。 (使石膏)CaS0,+2H0→CaS0.2L.0(石膏) (3)水解反应:指H和O州与矿物中的某些离大置换形成新的矿物的过程, 是RSiO,矿物风化的主要形式: 如KA1Si:0,+H.0→KOH+Si0.(胶)+A1,[Si,0=](OD 钾长石(肉红色) 高铃石 (4)氧化反应:指有E得失的化学反应,各变化元素如Fe、Mn、Cr等与之 反应。对含变价元素的物尤为重要,如: 2FeSi0,+3H.0+0 →2Fe.0.3H.0+2Si0(胶) 铁橄榄石 赤铁矿 (5)碳酸化反应:指有C0、C0,和HC0,参与的化学反应 CaC0,+H.0+C0 →CaHC0,) 大理石 重碳酸钙 化学风化作用不但破坏地表岩体,也可使地下岩体、水下岩体产生腐蚀,形 成隐伏忧患,因此在工程勘测中应予以充分考虑 3.生物风化作用 「生物物理风化—如根劈、蚁穴

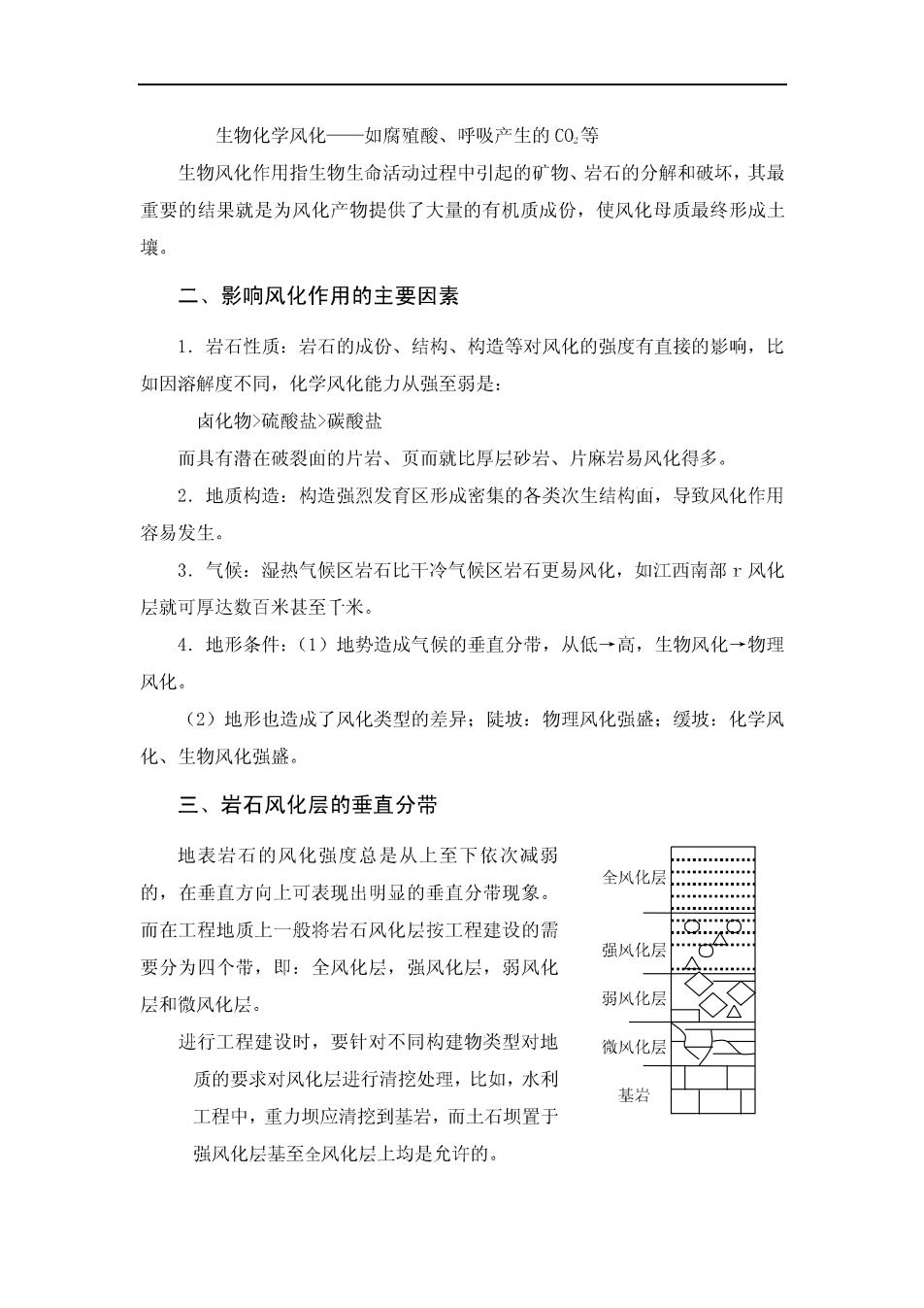

生物化学风化一如腐殖酸、呼吸产生的C0等 生物风化作用指生物生命活动过程中引起的矿物、岩石的分解和破坏,其最 重要的结果就是为风化产物提供了大量的有机质成份,使风化母质最终形成土 壤。 二、影响风化作用的主要因素 1.岩石性质:岩石的成份、结构、构造等对风化的强度有直接的影响,比 如因溶解度不同,化学风化能力从强至弱是: 卤化物>硫酸盐>碳酸盐 而具有潜在破裂面的片岩、页而就比厚层砂岩、片麻岩易风化得多。 2.地质构造:构造强烈发育区形成密集的各类次生结构面,导致风化作用 容易发生。 3.气候:湿热气候区岩石比干冷气候区岩石更易风化,如江西南部r风化 层就可厚达数百米甚至「米。 4.地形条件:(1)地势造成气候的垂直分带,从低一高,生物风化→物理 风化。 (2)地形也造成了风化类型的差异:陡坡:物理风化强盛:缓坡:化学风 化、生物风化强盛。 三、岩石风化层的垂直分带 地表岩石的风化强度总是从上至下依次减弱 全风化后 的,在垂直方向上可表现出明显的垂直分带现象。 而在工程地质上一般将岩石风化层按工程建设的需 强风化层 要分为四个带,即:全风化层,强风化层,弱风化 层和微风化层。 弱风化层 进行工程建设时,要针对不同构建物类型对地微风化层 质的要求对风化层进行清挖处理,比如,水利 基岩 工程中,重力坝应清挖到基岩,而土石坝置于 强风化层基至全风化层上均是允许的

第三节河流地质作用及地貌(2hr) 对于陆地表现来说,地表流水的作用对于地质地貌状况的形成与改造有十分 显著的作用。在流水的侵蚀或搬运沉积作用下,可形成陡峻的峡谷或是辽阔的冲 洪积,平原(华北平原、江汉平原等),流水的作用造就了许多建筑物场所的基 础地质地貌条件,尤其是对水工建筑物更是如此。 一般,地表流水按流程和流动历时可分为两大类:即常年性流水(如河流) 和暂时性流水(如沟谷洪流和片流)。无论那种类型,它们对地面都有两种类型 的侵蚀。 一、流水侵蚀的类型 按侵蚀作用的方向,流水侵蚀可分为两种类型。 1.下蚀作用(垂直侵蚀):即水流及其携带的泥沙冲制侵蚀的床底部,使其 高程降低的作用。 (1)作用机理 ①静水压力:②立轴涡旋流:③跌水的后退 (2)作用结果:形成具有尖锐U形和V字形横剖面形态的峡谷,如金沙江 虎跳峡、长江三峡,美国科罗拉多大峡谷等。 2。侧蚀作用:即水流冲制河谷两岸,使河谷加宽,流水活动范围加大的侵 蚀作用(又称旁蚀作用)。 (1)作用机理:是横向环流作用 流水在河弯处依惯性冲向凹岸 凹岸涌水,形成横向环流