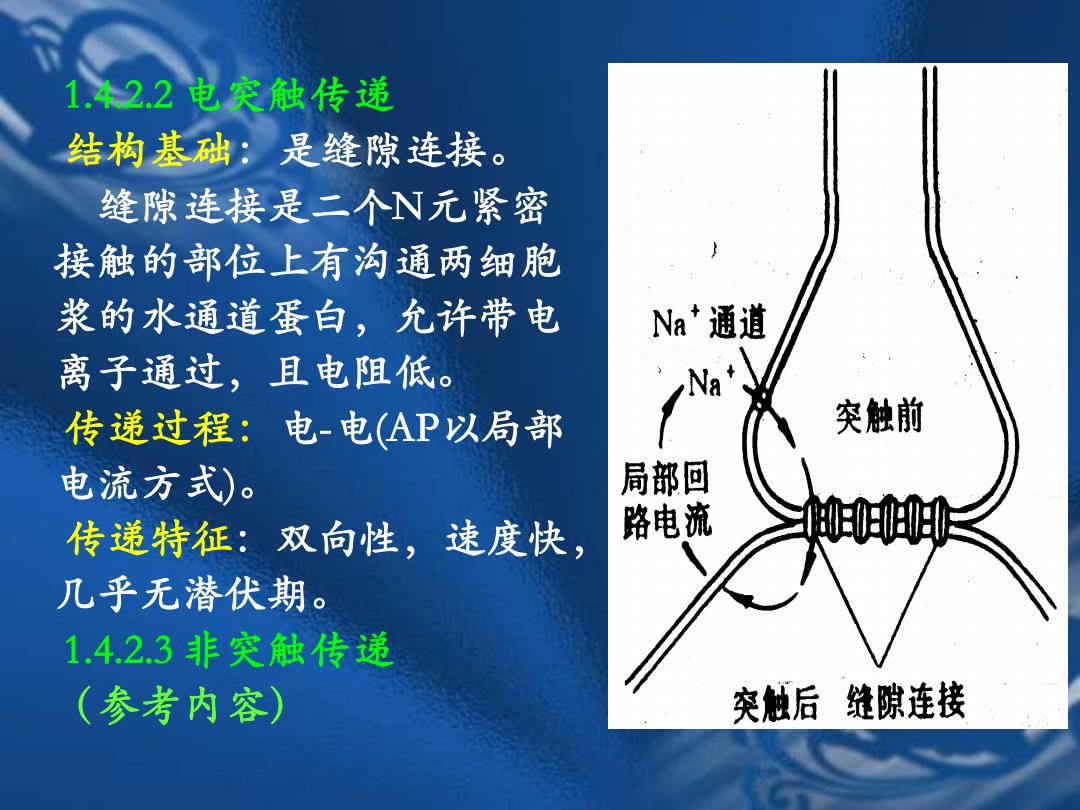

1.42.2电突触传递 结构基础:是缝隙连接。 缝隙连接是二个N元紧密 接触的部位上有沟通两细胞 浆的水通道蛋白,允许带电 Na+通道 离子通过,且电阻低。 Na 传递过程:电-电(AP以局部 突触前 电流方式)。 局部回 传递特征:双向性,速度快, 路电流 4 几乎无潜伏期。 1.4.2.3非突触传递 (参考内容) 突触后缝隙连接

1.4.2.2 电突触传递 结构基础:是缝隙连接。 缝隙连接是二个N元紧密 接触的部位上有沟通两细胞 浆的水通道蛋白,允许带电 离子通过,且电阻低。 传递过程:电-电(AP以局部 电流方式)。 传递特征:双向性,速度快, 几乎无潜伏期。 1.4.2.3 非突触传递 (参考内容)

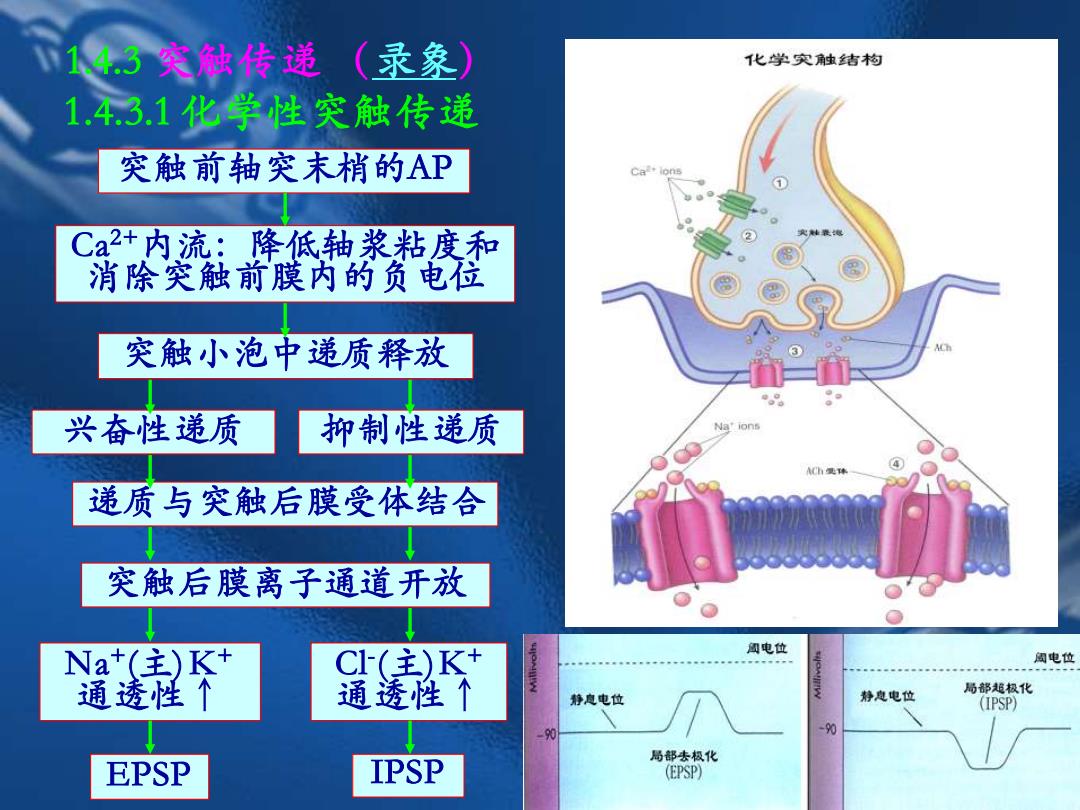

14.3突触传递(录象) 化学突触结构 1.4.3.1化学性突触传递 突触前轴突末梢的AP Ca lons Ca2+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 突触小泡中递质释放 兴奋性递质 抑制性递质 Na'ions Ch复体 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Na(主)K C(主)K+ 圆电位 周电位 通透性 通透性个 静息电位 局部超极化 静息电位 (IPSP) -90 0 局部去极化 EPSP IPSP (EPSP)

1.4.3.1 化学性突触传递 突触前轴突末梢的AP 突触小泡中递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Na+(主)K+ 通透性↑ Cl- (主)K+ 通透性↑ Ca2+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 EPSP IPSP 兴奋性递质 抑制性递质 1.4.3 突触传递 (录象)

突触前神经元 ①兴奋性突触后电位但PSP 突独小泡 突触前轴突末梢的AP 突触间隙 Ca2+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 突触小泡中兴奋性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 交独后中经元 Na+(主)K+通透性个 阀电位 静息电位 Na+内流、K+外流 90 去极化 局部去极化 EPSP (EPSP)

突触前轴突末梢的AP 突触小泡中兴奋性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Na+(主)K+通透性↑ EPSP Na+内流、K+外流 ①兴奋性突触后电位(EPSP) Ca2+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 去极化

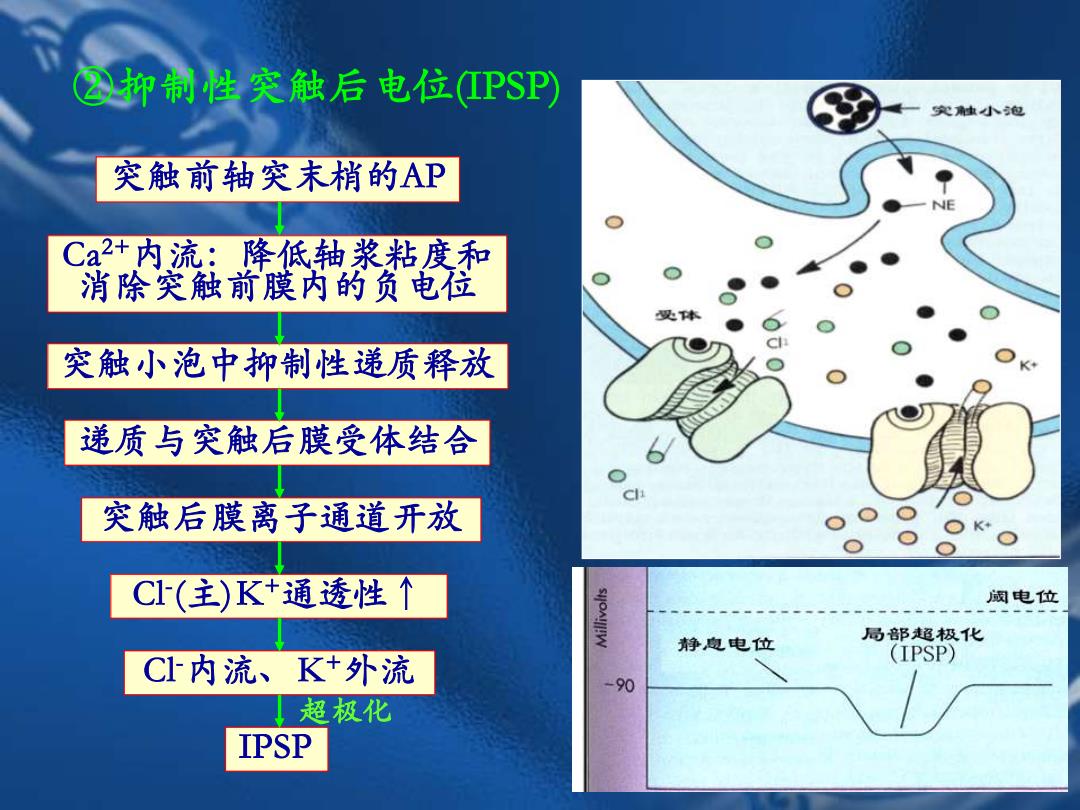

②抑制性突触后电位CPSP 突角独小包 突触前轴突末梢的AP Ca+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 突触小泡中抑制性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 C(主)K+通透性个 阈电位 静息电位 局部超极化 CI内流、K+外流 (IPSP) 90 超极化 IPSP

突触前轴突末梢的AP 突触小泡中抑制性递质释放 递质与突触后膜受体结合 突触后膜离子通道开放 Cl- (主)K+通透性↑ IPSP Cl-内流、K+外流 ②抑制性突触后电位(IPSP) Ca2+内流:降低轴浆粘度和 消除突触前膜内的负电位 超极化

1.2.2突触传递的特征 1)单向传导 突触传递的本质来决定的,是信息进行整合作用 的重要条件之一 2)总和作用 空间总和-多个对一个 时间总和-一个突触前神经元多次释放化学介质, 引起突触后膜产生兴奋总和效应,也有抑制性的总和 效应。 3)突触延搁 突触之间传递是一个化学过程,需要耗费较长的时 间

1.4.2.2 突触传递的特征 1)单向传导 突触传递的本质来决定的,是信息进行整合作用 的重要条件之一。 2)总和作用 空间总和--多个对一个 时间总和--一个突触前神经元多次释放化学介质, 引起突触后膜产生兴奋总和效应,也有抑制性的总和 效应。 3)突触延搁 突触之间传递是一个化学过程,需要耗费较长的时 间